2. 广东省决策咨询研究基地 广东工业大学创新理论与创新管理研究中心,广东 广州 510520

2. Decision-making Consulting Base of Guangdong Province, Research Center of Innovation Theory and Innovation Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520, China

一直以来,政产学研合作都是学术界重点研究的领域,合作形式随着时代的发展也日渐多样化,从最初的“校企合作”“产学研结合”和“创新联盟”发展到现今的“新型研发机构”。与以往产学研合作以契约存在的形式不同,新型研发机构是一个由政、产学研多方主体投资的以市场化运行机制和现代化管理制度运作的自主经营的独立法人组织,发挥着科学技术研发、科技成果转化、创新企业孵化与高端人才培养的功能[1]. 它能够将政府、高校科研院所、企业以及其他创新主体有效地结合在一起,有着与传统研发组织不同的特征和运行机制,能够弥补创新价值链断裂的“死亡之谷”,有效地解决“技术孤岛”与“产业旱地”的科技两难问题,最大限度地做到“源头创新”,培育颠覆性技术。新型研发机构在创新体系建设中的作用越来越重要,无论是产业发展还是国际竞争的需要,仅仅依靠传统研发机构或企业研发已经很难实现颠覆性技术创新,需要由新型研发机构来担负起培育关键性技术的重任。可是目前新型研发机构在培育颠覆性技术存在许多方面的问题亟待解决。

新型研发机构实际上是一种新时代要求下产学研合作的新形式,不是对传统研发机构的全盘否定,是一种新面貌、新模式、新协同的研发组织. 早期大部分学者从新型研发机构的发展现状、内涵特征、组织模式等入手研究;近几年随着新型研发机构的不断发展,关于新型研发机构的研究也日渐多元化,包括功能定位、运行机制、绩效评价、发展建议等方面. 但对于新型研发机构培育颠覆性技术、发挥国家创新引领作用方面的研究还是比较缺乏。杨博文[2]指出新型研发机构是协同多方资源从事基础前沿技术研究、关键核心共性技术研发、高端科技成果转化等科研活动的独立法人组织。张凡[3]在分析新型研发机构的内涵时,认为新型研发机构不仅突破了产业共性技术和产品的研发上长期制约发展的瓶颈,而且使我国在高新技术领域能够充分参与国际竞争。中国科学院院刊特约评论员[4]提出,具有系统扰动能力的新型研发机构要成为优化国家创新体系、深化科技体制改革的突破口。上述研究都有提到新型研发机构在培育颠覆性技术、深化体制机制改革方面的作用,但没有详细分析新型研发机构培育过程中的优劣势以及如何更好地发挥出新型研发机构培育颠覆性技术的功能。

1 新型研发机构培育颠覆性技术的意义 1.1 颠覆性技术创新关系国家战略发展“颠覆性技术”是1995年由哈佛大学教授Christensen[5]提出的,1997年他在颠覆性技术的基础上提出了“颠覆性创新”,认为颠覆性创新是发端于非主流的低端市场或新市场,通过技术的不断进步和发展,逐步削弱主流市场产品和技术的竞争力,最终侵蚀甚至取代现有产品或产业的技术创新过程。在此之后,许多学者与机构从技术或市场视角切入提出了颠覆性创新的概念,而随着对颠覆性创新的深入研究,颠覆性创新研究视角已经扩展到产业、国家层面。如鲍萌萌[6]从创新生态系统视角讲述新兴技术产业的多样化的颠覆性创新过程;美国国防高级研究计划局(Defense Adavanced Research Projects Agency, DARPA)[7]被誉为颠覆性技术孵化器,认为颠覆性技术是“可改变游戏规则”的前沿技术,通过原始创新能够对未来产生决定性的颠覆效果。日本在实施IMPACT(Impulsing Paradigm Change Through Disruptive Technologies)计划中提出,颠覆性技术是推动产业和社会发生重大变革但具有高风险的前沿技术[8]。颠覆性创新的研究范围已经从技术、市场延伸到了产业、国防、国家科学技术等宏观层面,甚至已经上升到了国家战略的重要位置。

颠覆性技术创新成为创新大国的战略竞争前沿,受到时代和国家的高度关注。党的十九大报告中,习总书记指出,要“加快建设创新型国家,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新”。将颠覆性技术纳入国家顶层设计和宏观战略,颠覆性技术被提到了前所未有的战略高度. 当前新一轮的科技革命、产业变革蓄势待发,以信息技术、生物技术、材料技术等为代表带动了重大技术变革,包括我国在内的全球主要国家和地区都在积极研究人工智能、量子计算、无人驾驶等可能对未来产业格局产生重大颠覆的技术[9],颠覆性技术创新已成为把握科技变革和产业变革的重要抓手,成为创新驱动发展的战略举措。

关键核心技术是国家发展的利器,尽管我国科技创新发展水平日益提高,但部分行业核心技术与发达国家存在差距的问题并未得到解决;产业核心竞争力不强、原始创新能力不足,尤其是在基础理论、高端芯片与核心算法等方面与世界先进水平仍有差距是我国科技创新的现状[10]。此时研究和发展颠覆性技术有助于缩小我们与发达国家的差距,为我国建设科技强国奠定基础,还能摆脱核心技术受制于人的困境,提升原始创新能力,形成新的产业格局。我国也从实际行动来支持发展颠覆性技术创新,从中央到地方都加大对颠覆性技术创新的投入,中央计划建设一批高度集聚的重大科技基础设施群,各地以科技基础设施、创新创业平台、新型研发机构和创新连接组织建设为载体,通过科教融合、校企合作等方式加快培养集聚创新人才[11]。

1.2 传统研发组织无法培育颠覆性技术目前,虽然前沿性技术不断诞生,并一直改变人类生产和生活方式,推动着人类社会的进步,随着颠覆性技术作用越来越大,颠覆性技术被作为革命性的力量受到世界各国的重视。但是颠覆性技术创新的产生是多来源的,涉及多学科、多领域,往往复杂的基础研究领域和交叉领域才是产生颠覆性创新的主要场所,而且颠覆性创新往往与现今主流的技术产品、商业模式等背道而驰,在不同阶段、不同类型的特征也各不相同。可见颠覆性创新是一个复杂的过程,同时蕴含着极大的机遇和挑战,但人们还没有形成主动识别、培育颠覆性技术的意识,颠覆性技术正在经历漫长的“自然发展阶段”[7],特别是我国还没有特定的机构组织去关注颠覆性技术创新,而传统研发组织也不适合发展颠覆性技术创新。

传统的科研机构受到体制束缚、组织架构不灵活、管理僵化等因素影响,在高速变革的时代,创新效率低下不适应于颠覆性技术的发展;项目申报流程缺少对于颠覆性技术的甄选机制,使得一部分有着较大潜在价值但也同时具有高风险、高挑战性的新技术难以获得支持;而且多以论文成果数量作为科研人员考核评定的主要标准,打击科研人员创新的积极性;为了保持机构的稳定发展,规避改革风险,使得科研人员主动远离具有原创性、前瞻性和引导性的课题,并在科研之外浪费了大量物力精力;传统科研机构是一个相对封闭的创新系统,颠覆性技术创新需要的是开放式创新的平台。这些因素都对传统研发组织进行培育国家颠覆性创新造成阻碍。

企业设立的研发机构主要目的是企业利润最大化,保持自身的市场竞争力,所以企业难以培育公益性强的颠覆性技术;而且企业的基础前沿研究理论知识相对不够扎实,由于主要为了迎合市场需求,更多的是进行商业模式或产品的颠覆性创新,对上升到国家层面的颠覆性技术显得力不从心;由于企业的特性,很难花费大量的时间、资金对周期长、耗费大的前瞻性技术进行投资,企业的研究也难以产生关键共性核心技术。

在传统体制下,高校、科研院所、企业不同主体存在着严格的分工边界,受到体制机制与相关利益的差异影响,科技与经济“两张皮”现象难以突破,传统的高校、科研机构和企业已经无法独立担当培育国家颠覆性技术的大任。为了突破体制机制的束缚,产生了新型研发机构,与传统的科研院所相比,新型研发机构在功能定位和运营模式和管理机制方面,都是全新的,是企业与现代科研机构在企业框架下深度融合的产物[12]。由传统研发组织的科技专业性与企业市场化相结合的新型研发机构更加适宜颠覆性创新的发展。

2 新型研发机构培育颠覆性技术的优势 2.1 新型研发机构的特征优势灵活高效的新型研发机构已成为发展颠覆性技术创新的主力之一,新型研发机构能够吸引来自政府、高校科研院所、企业等各创新主体共同参与,研究内容也是如基因工程、人工智能等争议性创新技术方向的行业前沿,为实现颠覆性创新奠定了相关基础。

新型研发机构自诞生以来就有培育颠覆性技术的特征优势。在人才培养方面,新型研发机构有一套不同于传统科研机构的人才培养模式,以实际需要组建跨界和交叉团队从事研发活动,摒除事业单位单一的用人模式,有助于颠覆性技术人才的引进和培育;采用动态考核和末位淘汰等管理制度,通过企业化的激励机制来提高科研人员的积极性和创新意识,充分发挥创新人才在科学技术发展中的作用。在组织架构方面,新型研发机构拥有灵活的组织结构,采用理事会领导下的院(所)长负责制,避免了“金字塔”型组织结构逐级管理的弊端,给予研究人员更多的自主权。资源利用方面,新型研发机构内部,高校、企业、政府多主体协同运作,合理配置资源,根据市场的潜在创新方向有效地整合相关资源,为颠覆性技术的培育带来资源支持;新型研发机构有着灵活的组建方式和投资主体,以企业化的机制运作可以快速找准市场,对研发活动进行正确引导。新型研发机构搭建了从前沿基础研究到技术开发再到产业化的创新生态系统,吸纳培养实现颠覆性技术快速发展急需的创新人才,这一系列机制都为新型研发机构培育颠覆性技术提供了支撑。

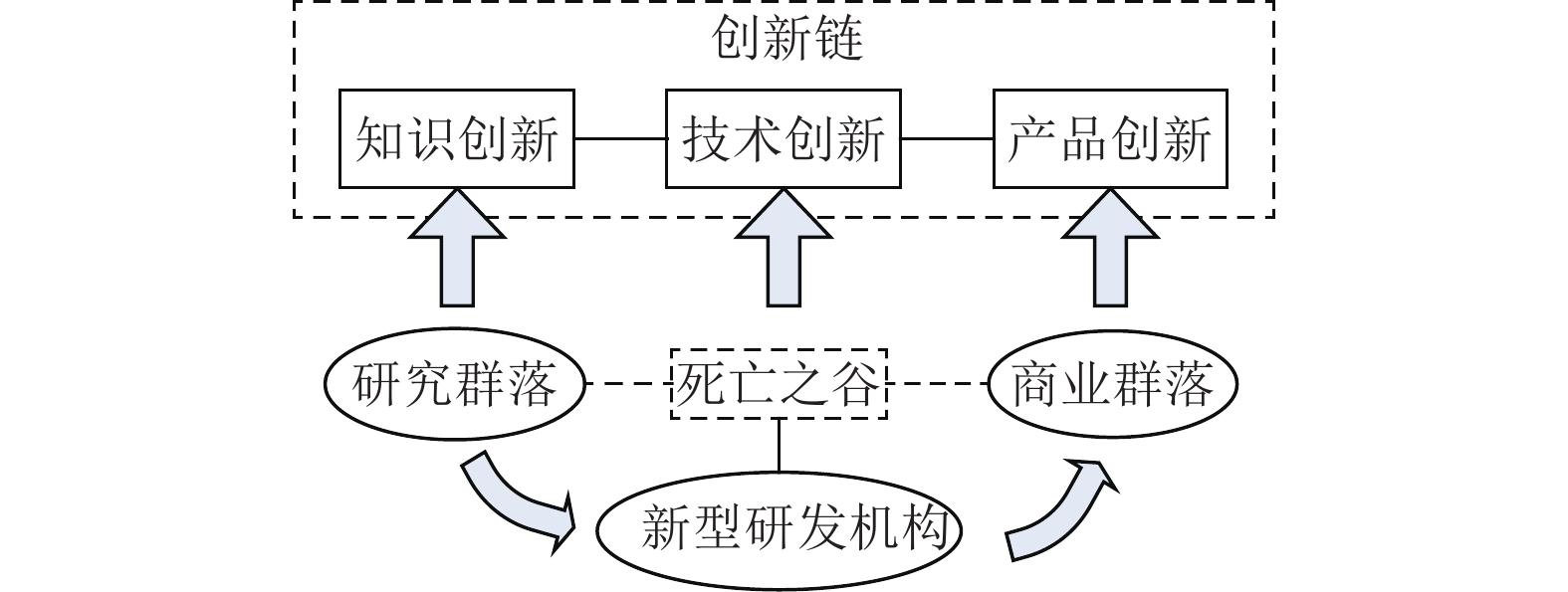

2.2 新型研发机构的功能优势新型研发机构能有效解决颠覆性技术的“死亡之谷”问题,有相当大的优势可以发展颠覆性创新[13]。新型研发机构能够充当“基础研究—技术发明—产业发展”的桥梁,如图1所示,除了技术开发外还能根据市场需求来进行科技成果转化甚至产业化,这也为颠覆性技术的落地提供了保障。新型研发机构主体特别是大学、研发机构能够将分散化的知识进行集成创新,善于挖掘潜在的具有未来市场的技术,并进行专业化的研发和管理;在技术与市场对接的过程中,首先新型研发机构就是面向市场进行研发,减缓了颠覆性技术进入市场的阻力;其次新型研发机构能为新生技术的成果提供试量产服务,推动成果商业化。总体来看,新型研发机构能够推进创新链、产业链、资金链紧密融合,打破基础研究到技术开发最后产业化的“隔阂”,让同一机构能够实现创新过程的不同功能;新型研发机构能充分关注到 “知识—技术—产业”中的两大衔接环节,这正是颠覆性技术发展中极其关键的两个阶段,新型研发机构恰巧能够为颠覆性技术创造保护性的生态位,为其保驾护航。

|

图 1 新型研发机构在创新链中的作用 Figure 1 The role of new R&D institutions in the innovation chain |

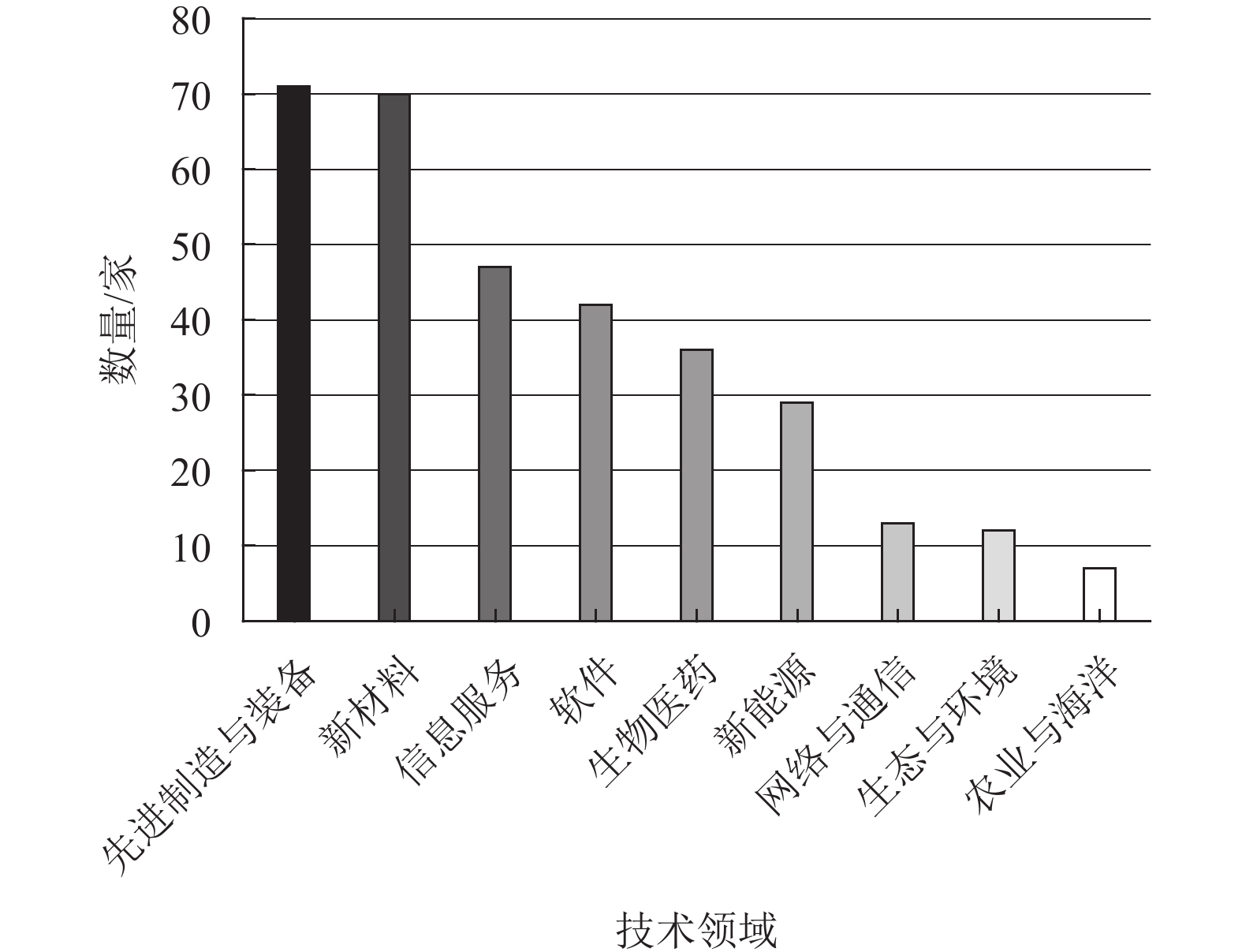

除弥补创新价值链断裂的功能外,各省的新型研发机构聚焦领域主要为具有前瞻性和引导性的战略性新兴技术产业,如2016年广东省180家的新型研发机构中有124家机构与省内重点发展的新兴产业相吻合,具体如图2所示[14]。

|

图 2 广东省新型研发机构技术领域分布 Figure 2 Distribution of technical fields inthe new R&D institutions of Guangdong Province |

其他省份如江苏、浙江、河南、福建、安徽等新型研发机构聚焦的领域也主要是对高新技术产业竞争力提升有重大影响的关键核心技术领域,而且未来政府评选新型研发机构的指标也逐渐向能实现前沿技术突破的颠覆性技术,并预期能形成具有市场前景的新兴产业倾斜,为新型研发机构培育颠覆性技术打下了基础。表1为安徽省2015年48家与南京市2018年123家新型研发机构的产业领域分布比例。

| 表 1 新型研发机构产业领域分布比例 Table 1 Distribution ratio of new R&D institutions in the industrial fields |

新型研发机构诞生的功能之一是发展新兴技术,随着各地新型研发机构的大量涌现,已成为培育颠覆性技术产业的新引擎,现代产业发展需要培育颠覆性技术。但是创新的“达尔文海”现象在面对高度不确定性的颠覆性技术时表现得更加突出,由于对技术和市场的认识都是模糊的,导致会出现多种的技术路径选择。新型研发机构注重技术创新与商业化的结合,理论上新型研发机构的发展应该为颠覆性技术培育助力。但是目前我国的新型研发机构尚处于初级阶段,缺乏识别、培育发展颠覆性技术的能力,实际发挥的作用有限,仍需完善发展,为培育颠覆性技术提供契机。

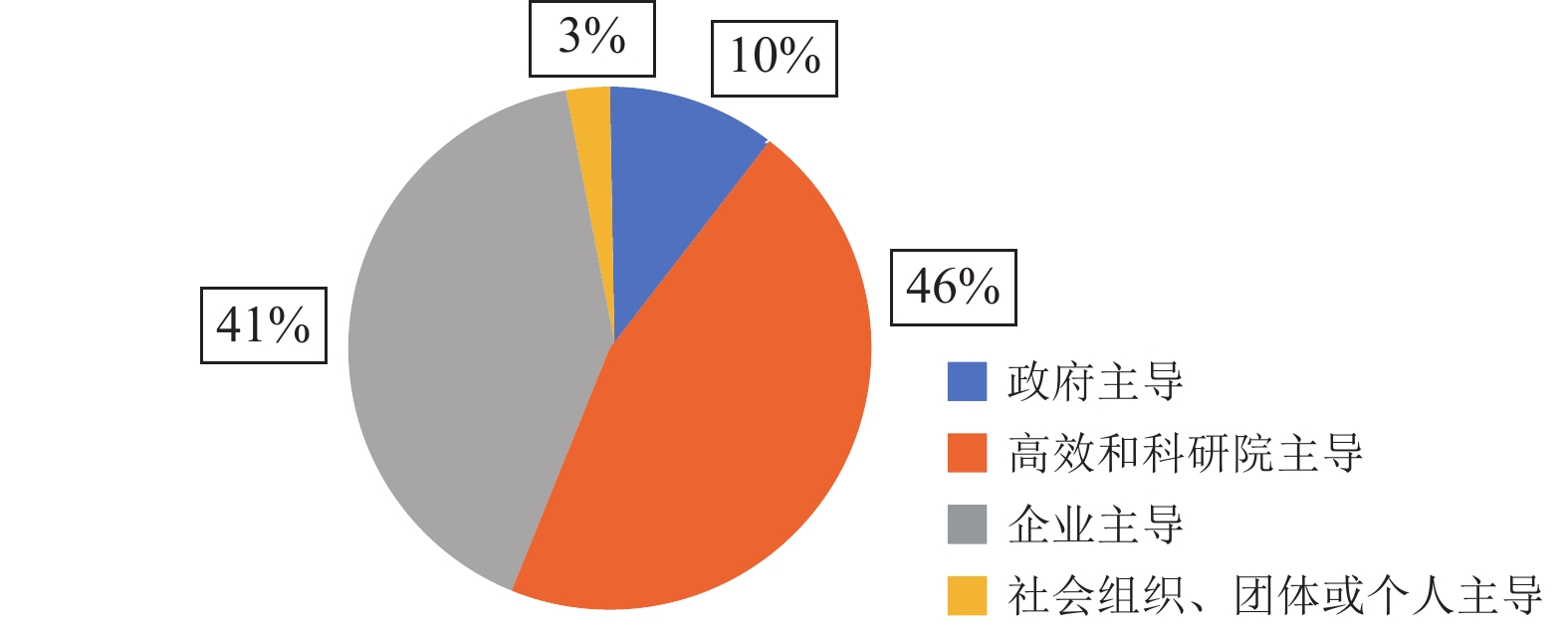

3.1 新型研发机构功能定位不清晰新型研发机构目前是国家大力支持的具有国际竞争力的创新“新引擎”,政府已经投入充足资金和制定相关政策来扶持其发展,然而大部分机构却主要关注在迎合当前市场的需求,忽略了未来发展的技术需要,虽然已经在很大程度上对我国的技术发展做出贡献,可在颠覆性技术方面未有突破。主要是因为目前新型研发机构没有体现发展颠覆性技术创新的功能定位,成立之初缺乏培育颠覆性技术的意识。新型研发机构的类型多种多样,如图3所示以广东省的新型研发机构发展现状为例(截止到2018年11月份),新型研发机构的类型不同,功能定位也存在差异(见表2)[15],少有的新型研发机构设立的初衷是为了发展国家颠覆性技术研究,这也是新型研发机构还未能产生公益性强的科技成果的原因。

|

图 3 广东省新型研发机构建设模式分类 Figure 3 Construction model classification in new R&D institutions of Guangdong Province |

| 表 2 不同类型新型研发机构的功能定位 Table 2 Functional positioning of different types of new R&D institutions |

(1) 新型研发机构的运行过程重心偏离基础前沿研究。实现颠覆性创新离不开对基础前沿的研究,颠覆性技术基于坚实的科学原理,也主要产生于基础前沿领域。长周期的基础前沿研究对国家的科技和产业规划具有战略性的意义,促使国家更加重视颠覆性技术创新培育[11]。目前越来越多企业的技术已经趋近于世界前沿水平,基础前沿研究已经走出高校科研院所;与传统科研机构主要聚焦基础前沿研究不同,新型研发机构注重创新价值链的后端,即技术创新和科技成果产业化。新型研发机构的定义是独立法人组织,但目前充当的角色更像平台,其主要功能是科技成果的产业化以及企业孵化,是经济与科技的“粘合剂”,为了转化的高效率,对颠覆性技术的知识创新环节就会有所忽略,虽然能让基础研究和应用研究更好地结合,但也导致了基础研究不足造成颠覆性创新技术成为“无根之木”。可见,忽视对基础前沿的研究也是大部分新型研发机构至今未能产生国家颠覆性技术的原因之一。

(2) 新型研发机构未能或者错误识别国家颠覆性技术。新型研发机构大部分是在各创新主体先前的基础上开展的研究,比如高校的教授研究方向、企业核心技术的进一步升级等,用于识别是否为颠覆性技术的时间、资源等就相应地减少。而往往能够产生颠覆性技术的基础是一些不被主流所赞同的想法。徐匡迪院士也提出由于颠覆性技术本质特点是大多数人一般都不看好、不赞同的新想法、新技术,而我们国家现有的重大科研项目都是实行专家评审制,专家们评审投票容易错失真正有创新想法的颠覆性技术。目前新型研发机构缺乏对颠覆性技术的识别遴选和评审机制,许多有颠覆性技术的创新性想法难以在新型研发机构中进行系统性的申报、落地等。从而阻碍了新型研发机构发挥培育国家颠覆性技术的作用。

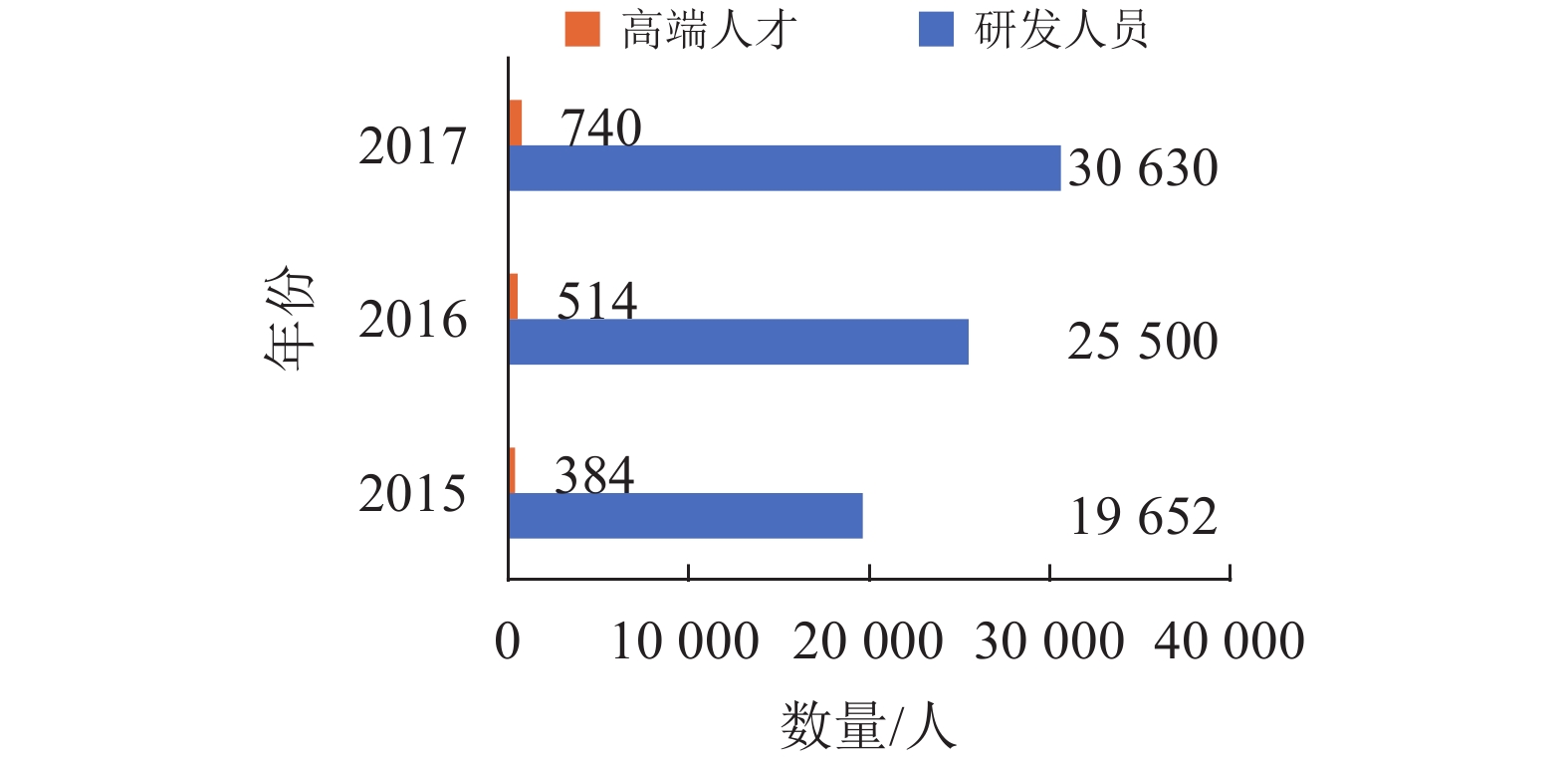

3.3 新型研发机构自身发展的局限(1) 新型研发机构自身难以可持续发展。新型研发机构在创建和运营过程中对于政府财政扶持十分依赖,自我造血功能不足。由于新兴技术本身不完善,粗糙以及辅助技术缺乏,用户消费的偏好、认知的惯例等原因,新兴技术科技成果转化风险更高,难度更大[16]。许多新型研发机构受到机构性质制约,不以盈利为目的;而且科技创新产品的收益具有滞后性,因此新型研发机构前期的投入难以在短时间内看到成效。以广东省为例,新型研发机构地市发展不平衡,研发经费投入不足,顶尖创新人才不够,2015~2017年研发经费占总收入比重分别为11.1%、14.3%、14.5%,而平均每家成果转化和技术服务收入为2.8亿、3.1亿和2.8亿元;高端人才引进成效不明显(如图4所示)[15]。新兴技术的特点以及新型研发机构的性质增大了自身实力不够雄厚的机构的淘汰率。

|

图 4 广东省新型研发机构人员分布 Figure 4 Distribution of personnelin new R&D institutions of Guangdong Province |

(2) 适宜新型研发机构发展颠覆性创新的良性外部环境还未形成。由于颠覆性技术早期较为粗糙和弱小,容易在激烈的市场竞争中夭折。在机构建设中,新型研发机构十分需要资金、技术、人才的支持,各地新型研发机构建设除了政府财政支持外普遍缺乏稳定且持续的建设经费和人才引进渠道,致使支撑新型研发机构发展的所需资源难以聚集起来,对颠覆性技术创新的生态位构建造成一定的影响。我国的知识产权保护体系不完善,知识产权保护意识低,重视程度不够,知识产权的生态环境没有很好地建立,极大地影响了创新人员的积极性,阻碍颠覆性技术创新的发展进程。

4 对策建议新型研发机构是有效贯通基础应用研究、技术产品开发、产业化的科技研发创新组织,新型研发机构多元化的主体参与和组织形式,灵活的体制机制,多样化的经费来源和支持渠道的鲜明特征,能够弥补创新价值链的断裂,对于涉及国家发展的产业核心技术或关键共性技术,有其天然的优势可以产生作用,只是新型研发机构还没能将培育国家颠覆性技术放在重要的战略位置,导致新型研发机构还没有成长为培育国家层面颠覆性技术的有力抓手,为了新型研发机构更好地进行国家颠覆性技术创新的培育,提出一些改善建议。

4.1 营造适宜新型研发机构发展的良好创新环境 4.1.1 政府创造良好的创新环境,加强知识产权保护政府应重视新型研发机构发展颠覆性创新方面的研究,形成市场竞争与政府调控结合的运营管理机制,营造有利于颠覆性技术成果孵化的环境。加强对新型研发机构进行国家颠覆性创新方向的引导,在申报支持方面对颠覆性技术有所倾斜。除了制定相关优惠扶持政策之外,还要加强知识产权保护,形成公平竞争的市场秩序,打造法制化的创新环境,为颠覆性技术萌芽提供生长的土壤,调动科研创新人员的积极性,提高生产人员的创造力,促进颠覆性技术研发与新型研发机构同步高质量发展。

4.1.2 探索新的支持方式,建立灵活的支持体系新型研发机构主要支持主体是政府、高校科研院所与企业,政府提供资金、政策、土地等支持;高校科研院所是知识创新的主力军,是颠覆性技术创新萌芽产生的主要来源之一,也能为机构输送专业人才;企业负责对接市场,市场化的运作让其能快速反应颠覆性技术的产品能否符合市场需求,不同创新主体分工协作,高效运转。在完善主要创新主体的支持体系外,为了培育颠覆性技术,还可以分阶段对项目进行支持:在前期,以政府经费支持为主,同时完善监管制度,建立机构评估和社会监督体系。当技术发展到一定程度时,可以加大企业的投入和引入社会资本,推动颠覆性技术与现有技术的集成应用,促进新技术、新产业和新业态的培育壮大。除了获得资金支持外,还能树立良性的竞争意识从而提高机构的活力,促使机构主动争取有利的资源,这也可以在一定程度上解决新型研发机构后期过度依赖政府财政而容易被“淘汰”的困境。

4.2 明确新型研发机构培育颠覆性技术的功能定位 4.2.1 树立培育国家颠覆性技术的创新意识,明确机构定位将培育国家颠覆性技术创新放在重要的战略地位,新型研发机构缺乏重大关键共性技术的首要原因是没有将其作为机构发展的方向,目标定位只是单纯地为了市场的需求进行科技成果转化,没有考虑关乎国家发展的产业关键核心技术。新型研发机构要开始重视国家颠覆性技术的研究,设定机构的使命愿景,明确功能定位,不仅仅局限于先前的成果转化和企业孵化等,调动机构人员的积极性为国家层面的颠覆性技术发展做贡献。

4.2.2 重视基础前沿研究,提升原始创新能力颠覆性技术是面向未来的技术,不确定的未来市场环境给颠覆性技术创新带来了极大的挑战,最艰难的一步是如何在早期就能准确地识别出是值得发展的颠覆性技术。基础前沿研究是创新价值链中不可忽视的一环,真正的颠覆性技术创新一定是基于坚定的科学原理,是对科学原理的创新性应用,颠覆性创新的发展离不开坚实的基础理论和实验研究,特别是在产业和技术大变革的今天,重视颠覆性技术,更要重视背后的基础科学发展[17]。新型研发机构要想识别出何为颠覆性技术,就要重视源头创新,对科学基础原理有深入的理解,才能奠定颠覆性技术创新的牢固基础。

4.3 完善新型研发机构培育颠覆性技术的相关机制 4.3.1 建立识别、选择、培育保护体系,提升颠覆性技术创新反应能力颠覆性技术具有很强的不确定性,从识别、选择到培育需要长期的过程,新型研发机构为了提升对国家颠覆性创新反应能力,一方面,可以搭建开放式创新平台,向外界包括专家、企业、民众等征集、推荐潜在的颠覆性技术;其次,可以在内部成立部门或者委员会等,用来预测、识别、评估分析颠覆性技术,优化创新资源的配置;专门跟进颠覆性技术创新识别到培育的全过程,评估技术的可实现度和突发情况的应对能力等,给颠覆性创新建立生态位保护空间。

4.3.2 建立颠覆性技术评审机制新型研发机构应该勇于跳出“舒适圈”,开拓新领域的研究,机构可以聚集供给方、需求方和其他利益相关者成立评审小组,传统科研机构以往的项目评审可能由于体制束缚等各种因素,容易错失富有创新想法的项目,而新型研发机构此时就能发挥多主体参与的优势,通过开放式创新平台寻求外部资源集思广益,对未来有望产生的颠覆性技术申报项目进行预判和可行性分析。评审小组应是常态化与流动性相结合,根据项目的不同构建由相关领域的学者专家、企业家、风险投资者等专业人士以及与政府官员、用户群体非专业人士组成的评审小组,充分集成学者专家的智慧和投资者等的市场敏锐性,共同研讨具有技术前瞻性、战略性的创新想法。

4.3.3 完善进入退出机制,实行开放式学习颠覆性技术的项目在没完成之前无法预知成功与否,颠覆性技术不是迎合现实需求,而是感知潜在的未来需求,某些新技术研究往往比其实际应用提前数十年。所以已经形成的技术方案随着科技或经济形势的改变,不一定适用于当下的环境。新型研发机构在项目实施过程中应该不断从外部吸纳更好的解决方案和更有效的信息,改变以往对于某个项目按照固定的原始方案实施项目的做法,而是只要新方案超过原有的方案,更能促进项目的实施,就可以适时调整甚至取消原来的方案[18]。

4.3.4 改善组织结构,营造包容的创新氛围新型研发机构可以采取更加扁平化的组织结构,减少决策者与执行层之间沟通的渠道,避免不必要的时间浪费和信息传递错误的问题;不仅如此,项目负责人还可以拥有更大的自主权来进行创新项目的选择。众所周知,企业文化对创新的影响也至关重要,机构要注重对失败的宽容与呵护,对于高风险的颠覆性技术项目可能更需要以是否包含有新思想作为评估标准,传统的风险规避原则不适用于知识和技术前沿的研究。新型研发机构要营造轻松包容的企业文化使得在科技前沿模糊地带的思想得以不断被尝试。

5 结论与展望自从《“十三五”国家科技创新规划》中强调要“培育面向市场的新型研发机构”“鼓励和引导新型研发机等发展”以来,新型研发机构逐渐引起了各省市的重视,政府部门也制定越来越多的优惠政策来扶持机构的发展,新型研发机构所处的环境在逐渐改善,也有相应的基础能够进行颠覆性技术的培育,因此新型研发机构更应在实现国家颠覆性技术创新层面起到表率作用。目前新型研发机构发展还处于初级阶段,在培育国家颠覆性技术方面还存在不足,针对存在的问题,从宏观层面和机构自身两个角度出发提出相关建议,为新型研发机构更好发挥创新产业“新引擎”的作用提供支撑。本文主要研究新型研发机构应如何更好地培育颠覆性技术,但新型研发机构在优化创新体系、建设科技强国的过程中,发挥的作用远不止于此,还有很大的研究空间。

| [1] |

赵剑冬, 戴青云. 广东省新型研发机构数据分析及其体系构建[J].

科技管理研究, 2017, 37(20): 82-87.

ZHAO J D, DAI Q Y. Study on construction of new innovation system based on data analysis of new research and development institutions in Guangdong[J]. Science and Technology Management Research, 2017, 37(20): 82-87. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2017.20.013. |

| [2] |

杨博文, 涂平. 北京新型研发机构评价指标体系研究[J].

科研管理, 2018, 39(S1): 81-86.

YANG B W, TU P. A research on the evaluation index system of new research institutions in Beijing[J]. Science Research Management, 2018, 39(S1): 81-86. |

| [3] |

张凡. 区域创新体系下新型研发机构发展模式——基于风险投资视角[J].

科技管理研究, 2018, 38(11): 81-86.

ZHANG F. Development pattern of innovative research and development institute under regional innovation system from the perspective of venture capital[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(11): 81-86. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.11.014. |

| [4] |

本刊特约评论员. 科技体制改革要充分发挥新型研发机构的“鲶鱼效应”[J].

中国科学院院刊, 2019, 34(03): 249-250.

Contributing Editor. New type research and development institutions promoting Chinese reform of science and technology system[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(03): 249-250. |

| [5] |

克莱顿•克里斯坦森. 创新者的窘境[M]. 胡建桥, 译. 北京: 中信出版社, 2014.

|

| [6] |

鲍萌萌, 武建龙. 新兴产业颠覆性创新过程研究——基于创新生态系统视角[J].

科技与管理, 2019, 21(1): 8-13.

BAO M M, WU J L. Study on the process of the disruptive innovation of emerging industry: from the perspective of innovation ecosystem[J]. Science-Technology and Management, 2019, 21(1): 8-13. |

| [7] |

刘安蓉, 李莉, 曹晓阳, 等. 颠覆性技术概念的战略内涵及政策启示[J].

中国工程科学, 2018, 20(6): 7-13.

LIU A R, LI L, CAO X Y, et al. The strategic connotation and policyenlightenment of the concept of disruptive technology[J]. Engineering Science, 2018, 20(6): 7-13. |

| [8] |

李政, 周少丹, 石磊, 等. ImPACT计划中创新人才心理维度的质性数据分析[J].

科研管理, 2018, 39(S1): 179-188.

LI Z, ZHOU S D, SHI L, et al. Quantitative data analysis of psychological dimensions of innovative talents in ImPACT program[J]. Science Research Management, 2018, 39(S1): 179-188. |

| [9] |

易信. 新一轮科技革命和产业变革对经济增长的影响研究——基于多部门熊彼特内生增长理论的定量分析[J].

宏观经济研究, 2018(11): 79-93.

YI X. A study on new round of scientific and technological revolution and the impact of industrial change on economic growth: quantitative analysis based on multi-sector schumpeter endogenous growth Theory[J]. Macroeconomics, 2018(11): 79-93. |

| [10] |

陈彦斌, 刘哲希. 中国企业创新能力不足的核心原因与解决思路[J].

学习与探索, 2017(10): 115-124.

CHEN Y B, LIU Z X. The primary reason and solution for the insufficiency of innovation capability in Chinese enterprises[J]. Study&Exploration, 2017(10): 115-124. DOI: 10.3969/j.issn.1002-462X.2017.10.016. |

| [11] |

万劲波. 建立完善颠覆性技术创新培育机制[EB/OL]. 中国科学报: (2017-10-09)[2019-05-29]. http://www.cas.cn/zjs/201710/t20171009_4616901.shtml

|

| [12] |

刘刚, 王宁. 突破创新的“达尔文海”——基于深圳创新型城市建设的经验[J].

南开学报(哲学社会科学版), 2018(6): 122-133.

LIU G, WANG N. Breaking through the Darwin-Sea of Innovation: based on Shenzhen’s experiences in developing the innovative city[J]. Nankai Journal, 2018(6): 122-133. |

| [13] |

谭小琴. 跨越“死亡谷”: 新型研发机构的三维创新[J].

自然辩证法研究, 2019, 35(1): 39-43.

TAN X Q. Stride over the “Death Valley”: three-dimensional innovation of the new-type R&D institute[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2019, 35(1): 39-43. |

| [14] |

陈雪. 广东省新型研发机构发展实践研究[J].

科技创新发展战略研究, 2017, 1(1): 50-56.

CHEN X. Study on development practice about the new kind of innovative research and development institute of Guangdong province[J]. Strategy for Innovation and Development of Science and Technology, 2017, 1(1): 50-56. |

| [15] |

张玉磊, 李润宜, 刘贻新, 等. 广东省新型研发机构现状分析研究[J].

科技管理研究, 2018, 38(13): 124-132.

ZHANG Y L, LI R Y, LIU Y X, et al. Research on the status of new R&D institutions in Guangdong province[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(13): 124-132. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2018.13.018. |

| [16] |

刘贻新, 梁霄, 朱怀念, 等. 新兴技术产业化障碍因素的识别及其分类: 可持续转型视角[J].

广东工业大学学报, 2018, 35(4): 1-9.

LIU Y X, LIANG X, ZHU H N, et al. Identification and classification of barriers to emerging technologyindustrialization based on sustainable transition (ST) theory[J]. Journalof Guangdong University of Technology, 2018, 35(4): 1-9. DOI: 10.12052/gdutxb.180025. |

| [17] |

杨卫, 郑永和, 董超. 如何评审具有颠覆性创新的基础研究[J].

中国科学基金, 2017, 31(4): 313-315.

YANG W, ZHENG Y H, DONG C. How to review basic research with a disruptive innovation nature[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2017, 31(4): 313-315. |

| [18] |

曹晓阳, 魏永静, 李莉, 等. DARPA的颠覆性技术创新及其启示[J].

中国工程科学, 2018, 20(6): 122-128.

CAO X Y, WEI Y J, LI L, et al. Enlightenment of disruptive technological innovation of DARPA[J]. Engineering Science, 2018, 20(6): 122-128. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37