随着“互联网+”成为信息时代的核心生产力,越来越多的企业着力自建虚拟社区以促进消费者参与产品开发、产品支持等创新活动,价值共创活动由此形成[1-2]。消费者在参与虚拟社区活动过程中,通过相互的交流与互动在形成对社区的情感认同和承诺的同时,又能契合自身对信息的价值主张,从而推动价值共创活动顺利展开[3]。以企业品牌产品为中心的虚拟社区体现得更加淋漓尽致[4],社区成员对该企业品牌产品的专业、熟悉和喜爱程度高,更能进一步促进创新思维的产生与交互[5],如华为、戴尔、苹果、小米公司的虚拟社区价值共创的成功实践使其在市场确立了独特的竞争优势[6-7]。因而剖析虚拟社区成员影响价值共创的具体机制,有利于为企业增强自身竞争力和稳固市场地位提供必要的理论依据[8]。

学术界普遍认为,虚拟社区是一种典型的社会化媒体,其本质是成员关系的集合,是企业和消费者保持长期交流和紧密互动以此实现价值共创的社交平台[9]。那么成员间的关系如何影响他们参与价值共创活动呢?Mark Granovetter[10]提出的弱关系理论补充了社会学微观层面研究的不足,他主张将社会网络人际关系分为强关系和弱关系两种。强关系指网络主体之间接触和联系频率很高,彼此信任、熟悉,进而更容易影响对方的态度、想法、情感和行为。弱关系指联系、接触不频繁的网络主体间的关系,虽建立一定的业务网络,但彼此不熟悉[10-11]。因此,在虚拟社区形成的人际社会网络中,基于强弱关系的视角便能很好探究社区成员的关系如何影响价值共创活动。以往关于强弱关系影响信息的传播模式、消费者购买意愿、虚拟学习社区知识共享等主题已有不少研究成果,针对虚拟社区价值共创活动的前置动力因素、重要性、影响机制等研究也不乏集中关注[12],但结合强弱关系视角探究虚拟社区成员价值共创活动的研究成为尚待发掘的研究缺口。近期,小米公司的成功上市令小米社区的价值共创活动备受瞩目,其内部成员的关系如何影响价值共创成为产业界和学术界迫切期待打开的“黑匣子”。反事实是一种否定过去事情而形成的假设性思维[13],与传统研究方法相比,它考察了复杂多样化的历史可能性,与社会网络分析法(SNA)互为补充,创新全面地从反向论证研究问题。因此,本文将以小米虚拟社区为例,运用SNA和反事实方法,切入强弱关系视角进一步探讨虚拟社区内部具体的价值共创机制,试图深入研究下列问题:第一,小米社区成员关系影响价值共创的具体机制;第二,挖掘影响小米社区价值共创的决定因素。

1 相关文献回顾 1.1 强弱关系相关文献弱关系理论最早由Mark Granovetter[10]在“弱关系的力量”文章中提出,其主张将社会网络人际关系分为强关系与弱关系。冯娇等[14]进一步指出社会商务环境下强关系比弱关系更能提高用户信息接收质量,刺激用户购买意愿。Friedkin[15]和Weimaim[16]认为弱关系在消息传播的广度上有积极影响,是社会网络中群体之间相互联系的桥梁。在社交媒体浪潮的推动下,单春玲等[17]以微博平台为例,通过实证研究发现微博特别适合用户建立“弱联系”促进商务信息的转发与共享。王永健等[18]主张强弱关系对企业突破式创新均发挥积极影响,指出强关系基于情感与信任提高了企业获取信息的质量与效率,信息冗余度较高。而弱关系使企业在更大范围内获取知识和信息,信息异质性程度高。吴笛等[19]运用社会网络分析法研究弱关系视角下虚拟学习社区的结构特质和信息传播模式,发现弱关系是推动虚拟学习社区消息扩散效率的重要因素。

通过对价值共创(尤其是虚拟社区价值共创)的国内外文献的梳理,可将价值共创研究归纳为以下4类。(1) 驱动研究。目前价值共创的驱动研究集中面向虚拟环境(如虚拟社区)来探讨,基本分为消费者自主驱动和企业驱动。(2) 机制过程研究。主要是以定性研究方法来探讨其中的发展路径与机制。(3) 影响研究。有关价值共创产生的结果研究,大多探讨的是对消费者和企业的影响(积极/消极;直接/间接)。(4) 广泛的理论应用研究。这类主要是研究价值共创广泛应用于各个领域。由此可见,价值共创的现有研究大多是以定性方法探讨其对用户的作用或影响,结合定量方法探究利益相关者如何参与价值共创鲜有描述。此外,顾客参与虚拟社区价值共创的驱动因素、重要性和影响机制的研究已获得广泛认同,如简兆权等[20]运用案例研究法探讨虚拟品牌社区顾客契合对价值共创的影响机制,彭晓东等[21]提出虚拟社区感对顾客参与价值共创的理论模型,少有研究揭示虚拟社区价值共创的内部运行机制及其发展过程。同时,从强弱关系理论的研究成果看,现有研究集中关注社会网络下强弱关系对信息传播模式、用户购买意愿的影响,或聚焦虚拟社区学习与知识共享情境下强弱关系发挥的作用,将强弱关系与价值共创两者紧密结合仍是目前亟需填补的空白且是具备创新性的研究方向。因此本文基于反事实研究和社会网络分析法,以强弱关系全新视角探讨小米虚拟社区内部的价值共创机制,以此丰富强弱关系理论和价值共创理论研究。

1.2 价值共创相关文献价值共创思想主要指的是“生产者和顾客在服务过程里相互合作”。受价值共创理论的启发,企业在用户行为研究、发展战略规划、营销布局与组织价值构成上实施巨大变革[22-23]。对价值共创理论的研究广泛存在两大视角:以服务主导逻辑的价值共创和以消费者体验为导向的价值共创。基于上述观点的整合,本文认为价值共创是通过利益相关者的参与和互动促进价值产生的过程。

Fang等[24]认为消费者参与企业新产品研发不但能增强供应商与消费者的信息共享,而且能显著提高两者间的协作水平。Hoyer等[25]提出消费者参与新产品创新的动机共有技术、心理、财务以及社会因素。而Nambisan和Baron[26]强调用户在虚拟品牌社区中之所以为产品创新出谋划策,是出于经济利益、认知、个人与社会整合和享乐等需求。Prahalad和Ramaswamy[27]从价值共创的过程出发,提出透明性、风险评估、获取以及对话是价值共创的基本元素。在前人研究成果基础上,Gummesson和Mele[28]探讨了促成价值共创归因于资源整合和互动两个阶段。Tregua等[29]剖析了价值共创在伦理消费情景中发挥作用的根本机制和完整过程,同时借助现象学方法加以佐证。关于价值共创的积极影响,立足于企业角度,企业通过消费者参与价值共创有利于促进企业运行效率的提升和成本的降低,从而保持利润长期稳定[30],这是最直观的作用。另一方面,消费者参与价值共创对企业提升服务绩效与服务能力,拓展个性化服务空间[31],由此为强化企业现有能力,开发全新市场需求以及发掘企业潜能而形成有效竞争力大有裨益[32]。

2 研究假设提出学术界普遍认同的两大流派:以服务主导逻辑的价值共创理论和以消费者体验为导向的价值共创理论,均蕴含着消费者和企业是价值共创过程中不可或缺的角色,由此形成以生产者为中心的价值共创和以消费者为中心的价值共创。以生产者为中心的价值共创逻辑是立足于企业价值共创,借助消费者的信息反馈和价值需求,企业权衡自身固有资源之后来更加合理、高效判断和规划价值共创过程。以消费者为中心的价值共创逻辑立足于消费者自身利益,在企业众多资源支持下充分实行价值共创的互动、评估和反馈,从而达到两全其美的价值共创。基于上述描述不难看出,两种逻辑的价值共创核心均为消费者与生产者之间链接、评估到信息反馈,最终实现价值共创。

关于虚拟社区中价值共创的积极作用,Stephen和Toubia[33]强调企业巨大经济收益来源于稳固而密切的社会网络关系。在小米社区里,依据强弱关系理论,成员参与价值共创会使其在社交网络中形成较深的朋友关系和较浅的普通或陌生人关系。相比弱关系,以情感和信任维系的强关系更能影响对方的态度和行为,推动信息的来源可靠、质量可信及价值增加。以强弱关系视角来看小米与消费者的价值共创,整个网络中的哪些节点或社群会成为小米社区关注的焦点呢?故而提出假设如下。

假设1 网络结构中节点的影响力与消费者参与价值共创成正向相关关系。

Zahra和Nambisan[34]认为虚拟社区可被看作一个网络,只有社区内部成员发生互动才能构成该网络。得益于社交媒体的助力,每个个体均存在于富含大量链接的社会化网络之下,个体相当于网络中的节点,个体之间基于相互链接的关系来传递和反馈信息,价值共创由此达成[35]。弱关系的本质是传递更多非重复的信息,Granovetter[36]特别强调了弱关系的力量,认为弱关系是跨越网络主体界限获取信息的共享交流桥梁,其在社交网络环境下新信息流动的作用大于强关系。那么拥有越多的链接数量的节点或社群是否对网络结构中的价值共创贡献越大,进一步地提出以下假设。

假设2 参与者拥有的链接数量决定了网络结构中节点的价值共创。

3 研究方法与设计为了使研究更加具象化,本文选择小米公司的虚拟社区作为研究对象,主要基于以下几方面的考虑:首先,小米社区是为了激发消费者积极参与小米公司产品研发而搭建的生产厂家、消费者与小米公司三方互动与交流的平台。其次,小米社区给予充分的自由度让消费者游走于社区不同版块里的话题创建和讨论,进而高效分享和扩散资源。在小米社区的众多版块中,“小米动态”版块的消费者平均参与度高达5 000余次,版块的月均发帖量高于700条,为小米公司与消费者互动最频繁的版块。故本文进一步选取“小米动态”版块作为剖析企业与消费者之间价值共创关系研究的数据来源。

3.1 社会网络分析与反事实研究社会网络分析法。社会网络分析法主要是借助分析社会网络节点与节点之间的关系和强度来研讨个体之间的动态关系[37]。为更准确得出小米社区内部成员在价值共创中的角色和关系,本文将通过社会网络分析法来探讨和佐证[38]。

反事实研究。反事实思维是否定已发生的事情并且重构出与过去事实相反的一种假设性思维活动[13],通常是由负面事件触发“如果−那么(if-then)”典型形式的思维过程,逻辑形式为前提(如:如果没有发生X)和结果(如:那么就没有Y)。前提和结果都与事实相反,且引出的结论比实际更好或更差。更好的结论被称为向上反事实;更糟糕的被称为向下反事实[39]。与传统研究方法相比,反事实思维考虑了复杂多样化的历史可能性,帮助人们在复杂社会系统中通过合理假设激活新的思维方式,从而使研究问题产生新见解。在反事实思维的帮助下,为分析和判明总体网络结构在反事实思维应用前与后的区别,本文将尝试去除核心节点(如大回应量的一般用户和版主)来准确分析核心节点对总体网络结构的作用与影响。另外,为了进一步探明影响小米虚拟社区用户参与价值共创的根本原因,以及哪些行动者在小米社区中发挥决定性作用,研究网络中节点的位置与网络中连接度和结构之间的关联成为关键。故反事实研究方法恰恰从反面入手来证明对方节点的重要性,成为一种发掘小米社区价值共创用户关系问题的新途径。

3.2 研究设计 3.2.1 样本选择及数据收集从前文可知,本文选择代表性强的“小米动态”版块作为数据来源。小米公司的员工、普通用户、版主(如普通用户或者内部员工)是该版块的参与者,也就是说,主要参与方为是企业和消费者。由于该版块所涵盖的“媒体报道”和“官方新闻”的用户参与度均属于较高水平,所以本文不再对此区分。

在不同的阶段,企业和消费者讨论话题的数量和参与程度均存在差异,加上对样本数量和时效性的考量,针对抽样时间,本文采用多抽样方法。数据收集的时间段为2017年12月1日至2017年12月15日;2018年1月15日至2018年1月30日共30天。同时,为助力研究顺利开展,以上抽样时间段数据确保第三方、消费者以及企业平均地创建话题和参与话题。上述统计日内共有700条帖子,分别包括:普通用户创建258条有效帖子,版主和企业的为228条和214条。帖子的回复与查看情况为:帖子查看数量平均每日为5 805条,帖子回复数量平均每日为1 704条。此外,只收集普通帖子,不把置顶帖纳入考虑,原因是置顶帖具有较高关注度和参与度,并且大多情况下为普通用户回复置顶帖,易形成太过集中的中心网络,使得研究结果出现偏差。

在上述数据收集条件约束下,本文从“小米动态”版块获取700条帖子。此外,还获取到由版主、消费者和企业各自创建的普通帖回帖情况,含版主回帖用户数据3 236条,消费者回帖用户数据3 553条以及企业回帖用户数据2 320条,以此分析消费者和企业的价值共创关系。

3.2.2 数据处理第一步,对应编码,即对获取到的样本数据做对应编码。在本研究中,“小米动态”版块的话题创建者用ID表示,通常由版主、普通用户和内部员工组成。大写字母用于表示参与话题ID的用户,例如A为参与话题ID1的用户,B为参与话题ID2的用户,以此类推,这些用户多数为普通用户。参与用户回复的用户用编号U表示,例如参与A类用户回复的用户用UA表示,参与B类用户回复的用户用UB表示。

第二步,转化相关关系,借助Ucinet社会网络软件来实现。对于假设1,版块话题创建数据ID是其主数据来源。将收集时间段的ID作为整体网络,创建话题参与度的相对次数相当于不同节点间的相关关系;建立ID参与度相对次数矩阵;让Ucinet软件计算出节点的结构洞、中心性等指标,判别出拥有更多话语权的网络中心节点有哪些,观察它们如何在网络价值共创上发挥作用。

对于假设2,用户回复参与情况需纳入考量。通过Ucinet建成涵盖话题创建者、回复者以及参与者的总体网络,由此生成以话题创建者为中心的话题回复和话题参与的社会网络。删除位于中心位置的话题创建者节点后,把仅有话题回复者和参与者的网络结构计算出来,并比较中心节点删除前和后的网络结构来验证假设2。

4 研究结果 4.1 话题创建者网络中心性分析欲研究位于中心位置的节点或社群是否能正向影响顾客参与价值共创,有必要先明晰占主导地位有哪些节点。在本文中,数据收集时间段内的ID被看作整体网络,运用创建话题的参与度的相对次数代表它们的相关关系;构建ID参与度相对次数矩阵。结构洞和节点中心性结果通过Ucinet算出,进而得到部分数据的话题创建者网络中心性表,见表1。

| 表 1 话题创建者网络中心性表(部分数据) Table 1 The network centrality of topic creator (partial data) |

总的来说,ID1~ID9表现了更突出的中心性。ID1的度数中心度最高,为150,相当于有150个节点和它直接相连,表示ID1话题参与度比平均水平高出150点。因此仅着眼于度数中心度时,数据采集期间ID1的用户参与度最高,ID2次之,ID9在未来会明显下降。同时在角色分布上,ID1~ID9包括2名普通用户、3名版主和4名员工,其余话题创建者大部分是普通用户,由此表明网络中节点的重要性取决于用户的参与度,即用户相互之间的链接关系,版主和内部员工不一定拥有绝对优势。

中间中心度,即发挥桥梁作用的大小,其解释了某个点控制资源的能力,中间中心度值越高,该节点控制资源的能力越强。根据这个说法可得知并非度数中心度越大,其中间中心度也越大。在表1中,ID1~ID9中间中心度的值远比其他话题创建者高,反而ID4和ID5(较低度数中心度)有最大的中间中心度。ID4是普通用户,ID5是版主,虽然他们的话题并未得到很多参与,但他们的参与者可能还涉及其他话题,这强化了ID4和ID5的资源控制的桥梁作用,使其更多主导消费者参与话题,增大信息传播的范围,进而扩展小米社区价值共创网络。

点相互接近的程度即接近中心度。点与点越近,则传输信息越容易,因此这样的节点可能占据中心网络位置。也就是说,度数中心度与接近中心度无正相关关系,度数中心度的值越大不代表接近中心度的值越大,而是看消费者与其他节点更接近的距离。这也许是因为此节点除了创建话题,还涉及其他多个话题的回复和评论。通过表1,发现ID1~ID9的接近中心度较低于其他话题创建者,由此推断出ID1~ID9在参与其他话题讨论上很少,而侧重于话题创建,吸引消费者参与话题讨论和获取信息反馈。

结构洞诠释了点控制信息流的能力。有研究指出结构洞最重要的指标是限制度[40]。基于此,ID的结构洞值需要得出。而从表1中的限制度数据上可看出,度数中心度与限制度成正相关关系,度数中心度越大,限制度随之增大。由此体现了话题创建者参与话题交流越频繁,其信息流控制能力越强,从而对激发用户参与话题讨论产生强有力的推动作用。

为剖析每个节点对社会网络结构的影响和作用,此部分实行关键节点中心性分析,并获得了ID1~ID9等这些占据网络中心位置的节点。一方面,这些节点的话题参与度高,且扮演着联动其他节点参与版块话题创建和讨论的角色,激发消费者参与信息反馈和交流的积极性和主动性,使“小米动态”的价值共创顺利实现。

欲进一步探讨网络结构中心节点的重要性,本文以关键节点链接角度切入,通过节点知识图谱方法来分析。采取Ucinet软件将点与点的链接矩阵转换为数据,然后使用netdraw(网络关系可视化软件)来可视化矩阵效应,可视化结果见图1。点之间的关系通过连接线链接。链接越多,代表与这点的关系更密切。从图1可知,这是一个以ID1~ID9节点为中心而往外扩展的“星型”网络结构,且环绕在ID1~ID9节点之间的链接数多于其他节点,进一步证明了核心话题创建者是ID1~ID9节点。此外,ID12、ID17和ID23等节点是次重要的话题创建者,因为除了ID1~ID9节点,ID12、ID17和ID23等节点也有较多的链接数量。

|

图 1 网络知识图谱——话题创建者 Figure 1 The network knowledge map of topic creator |

从表1可知,中心位置的节点具有较大的度数中心度和结构洞,其把握信息反馈和控制信息流动能力较强,进而能够发挥联动节点交互的的链接作用。在此影响下,链接数量随之增加,使得社会网络不断扩大,推动价值共创顺利进行。可见,处于中心位置的网络节点或社群对消费者参与价值共创产生积极影响,第一个假设得证。

4.2 网络反事实分析根据假设1已知中心节点或社群正向影响消费者参与价值共创,但是否存在影响消费者和企业价值共创的决定性因素呢?本文提出第二个假设:参与者拥有的链接数量对网络结构中节点或社群的价值共创活动发挥决定作用,旨在回答上述问题。

本文将运用网络反事实方法来验证假设2。第一步,建立网络结构(由话题创建者ID、话题回复者U以及话题参与者A~Z组成),计算各自的中间中心度、度数中心度、网络集中化程度以及网络密度等指标后加以分析;第二步,重新建立删除话题创建者后的社会网络结构,再次计算上述指标;第三步,将第一步和第二步的网络结构、数据汇总对比和结果分析。

为方便可视化展示,本文选取链接数最多的ID1~ID6为可视化展示对象。对应的话题参与者表示为A、B、C、D、E、F;话题回复者表示为UA、UB、UC、UD、UE、UF,组成层次明晰的网络结构:话题创建者(ID)在网络知识图谱中处于最关键的中心位置。话题参与者(A~Z)一一随着对应话题展开,话题回复者(U)跟着话题参与者展开链接,具体见图2。

|

图 2 总体网络知识图谱 Figure 2 The integral network knowledge map |

反事实思维方法的运用。剔除ID1~ID6这6个关键节点,如果整个网络立即“崩塌”,那么表明消费者和企业价值共创仅取决于节点位置。否则,则说明尚存在其他因素影响价值共创。

ID1和ID2两个网络在本部分的反事实实验中被运用于去除前后的类比实验。选择ID1和ID2有两方面原因:(1) 消除偶然性需求;(2) ID1和ID2都具有很高的中心性,ID1代表企业,ID2代表消费者,使用ID1和ID2作为类比实验能够更好地消除由不同角色的关键节点引起的差异。

ID1和ID2删除前后的网络结构见表2。从表2可见删除ID1后节点数量明显减少,但网络未出现“崩塌”,网络密度没有降低反而升高,且网络集中度大幅提升。由此表明,话题回复者之间呈现出更加密切和集中的链接关系,其密集程度高于话题参与者。此外ID1节点被剔除之后,稀疏链接关系(比方说仅和ID1有关而没有其他链接关系的节点)也同样被剔除,使话题回复者之间形成更紧密的链接联系。而在中心性分析里,中间中心度和整体度数中心度的变化情况分别是增加和降低。可见,删除ID1后的整体网络未表现出明显下降,反而中间中心度、网络密度和网络中心性均有提升,这种情况表示话题创建者虽处在中心位置,却不是联系企业和消费者价值共创网络的核心,而是由话题参与者的链接数量所决定。也就是说,参与者拥有的链接数量与整体网络结构的稳定性是正相关的,由此更好提高信息交互频率及信息传播水平。

| 表 2 去除 ID1和ID2前后的网络结构对比 Table 2 The network structure before and after the removal of ID1 and ID2 |

再看ID2删除前后的数据结构。从表2中可知,ID2删除前后的数据情况与ID1的大致相同,由此更好地表明结果中没有偶然性,并且没有因不同角色导致不同结果的因素,假设2得证。

为了从链接关系的角度分析,本文呈现ID1和ID2被删除后的回复者社会网络知识图谱,具体见图3和图4。从图3和图4可知,整体网络仍处于完整良好的网络结构状态。然而,整个网络是以话题回复者为桥梁的网络结构,不再具有突出的网络中心节点。在图3中,诸如UA3、UA7和UA8等话题回复者扮演桥梁角色,多次参与不同话题回复者的回复,成为版块的活跃成员。同理,图4中,UB11、UB12和UB15等话题回复者是版块的活跃成员。当然,参与单个话题回复的话题回复者也不少,其位于删除后的网络知识图谱的边缘,只有一条连线。

|

图 3 去除ID1后的网络结构知识图谱 Figure 3 The network structure knowledge map after the removal of ID1 |

|

图 4 去除ID2后的网络结构知识图谱 Figure 4 The network structure knowledge map after the removal of ID2 |

综上所述,链接数量多的节点掌握信息资源方向与走势,无论从点之间的关系或链接间的关系出发,也不论节点是企业或消费者。它们在推动话题发起和讨论、提升用户忠诚度和黏性、增加价值共创的广度和强度上发挥重要作用。

5 结论与启示 5.1 研究结论当前,立足于技术经济范式向信息技术范式变革的大环境,企业商业决策依托大数据分析与预测,而在海量的信息分析结果中发掘全新的营销技术和模式成为新一轮的市场竞争重点[40]。本文采用社会网络分析法和反事实研究法,从话题创建者网络中心性和网络反事实分析的角度验证了网络结构中占据中心位置的节点,这些节点带来的影响力与激发消费者参与价值共创呈正向相关关系。然而,中心节点对消费者参与价值共创并不发挥决定作用,而是由拥有链接数量多的参与者决定,这为小米社区中消费者和企业之间的价值共创研究提供了事实依据和全新的论证视角。事实上,小米的用户量变得庞大且保持活跃稳定的状态,恰恰与运用上述原则和理念有密切联系。在小米公司发展的起步阶段,为应对竞争者威胁、品牌知名度低的困境,小米从寻找“发烧友”来培养忠实粉丝到构建虚拟社区来巩固和沉淀企业与用户的强关系;再利用弱关系所发挥的桥梁作用,以丰富活动和话题种类等思路吸引新用户的加入,促使用户踊跃加入小米社区的产品研发与创新过程中来发布价值诉求、增加互动频率并进一步凝聚新、老用户,增强小米社区的日活跃用户量和用户忠诚度,实现高质高效的价值共创。可以说,借助社交网络的链接与传播效应,小米虚拟社区独特的“粉丝经济”成为推动整个社区系统发展的基础。因此,企业需要关注高影响力的节点或社群,通过增加更多活跃并稳定的链接数量来推动企业的价值共创进程。

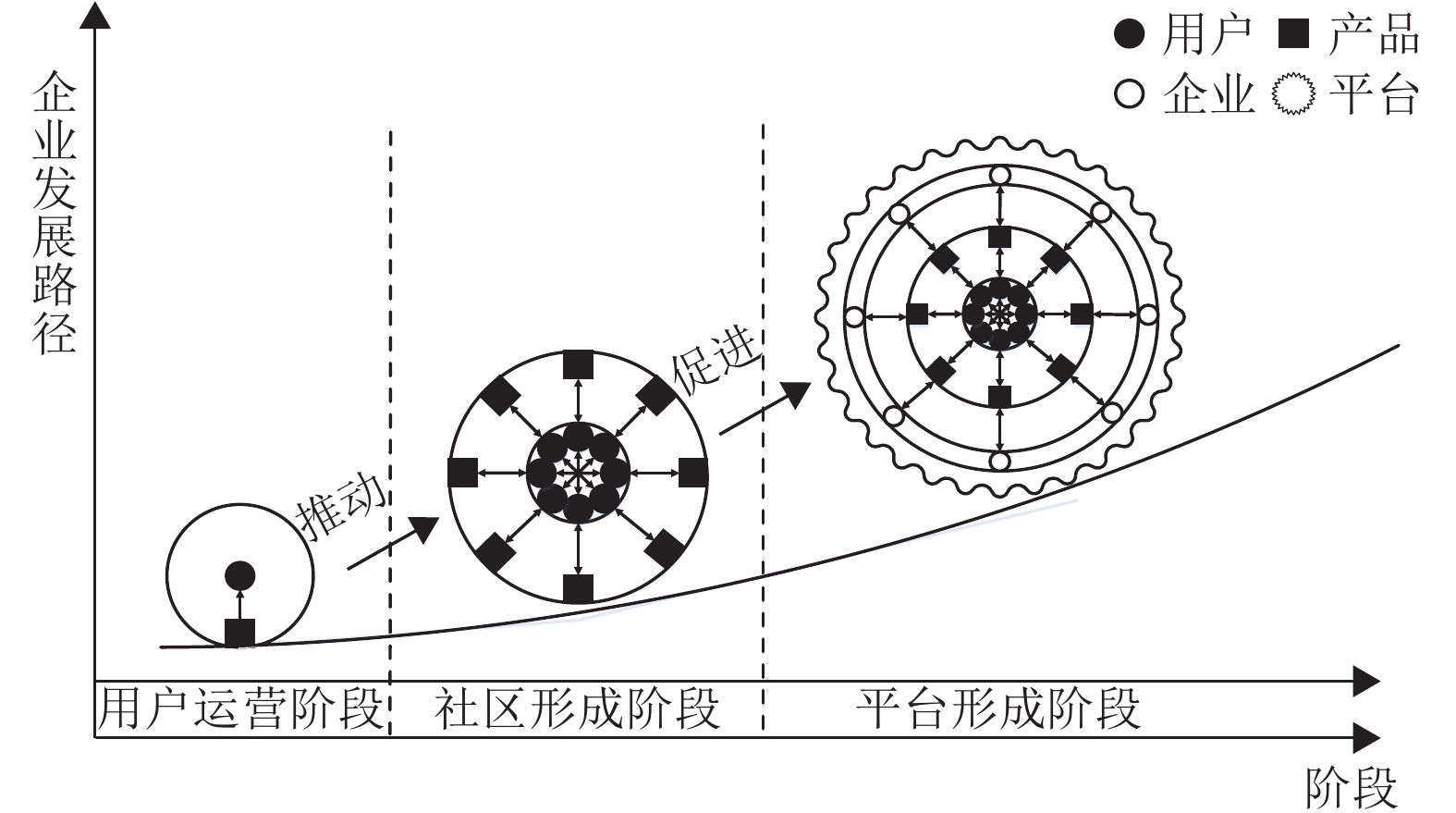

小米虚拟社区成员价值共创机制并非个案,其背后隐藏着一套完整的互联网企业发展系统,这对于其他同类型的互联网公司具有普适性的借鉴意义。基于此,本研究延伸提出一般互联网企业发展路径及方向:企业不断发展用户链接关系(即完善用户运营),推动形成社区的价值共创,进而上升至平台阶段。如图5所示,主要划分为以下3个时期。

|

图 5 线上企业发展路径框架 Figure 5 Online enterprises development framework |

第一,用户运营时期。互联网企业的发展前期讲究“用户为王”,因此增加用户的链接数量成为企业的制胜关键。企业可通过增强用户与产品的互动性来提高企业与用户的链接数。在用户运营时期,企业需创造和深挖用户与产品的紧密联系,促使用户主动和积极参与企业产品的研发、生产与营销过程,由此既能满足用户自身价值主张和诉求,又能得到用户直接的信息反馈,实现消费者和企业在价值共创中双方需求的完美契合。

第二,社区形成时期。这个时期小米公司发展模式的独特在于将线上和线下的用户进行有效整合。为了不让线下粉丝与公司产品脱节,小米公司将运营重点转移至线上虚拟社区,让线下与线上粉丝实现充分互动。除此之外,这还能更好推动线上粉丝回归线下,产生更深层次的用户与产品之间的互动。这样的“归零心态”使得小米赢得了相当扎实的营销口碑,打造了归属感强、互动性高的小米虚拟社区。该经营模式值得其他线上企业借鉴和学习,当用户量积累足够多时,线上企业应着手建立自家社区的战略布局,形成一个用户围绕企业产品深度互动和讨论的交流社区,进一步提高用户之间、用户与产品之间的互动水平,同时企业应提供各方资源的有效调度,让社区顺利过渡到平台。

第三,平台形成时期。该时期企业在线上和线下均拥有了良好的用户布局,包括线下互动平台、线上商城等电商平台以及线上社区等虚拟平台等。在该阶段企业应树立全局思维,制定系统性平台的战略方案,在用户需求置于首位的前提下打造企业拳头产品为主导的产品链和产业链,良好把控企业产品的生产与创新,打造一个用户与产品多渠道的双向互动、用户与用户之间的高效和紧密互联的顾企价值共创闭环平台。

本研究尽管在一些问题上取得突破,仍然存在一定的不足。虽选取的是代表性强的小米社区,但不同行业中,行业所处环境和消费者需求的变化不尽相同,所以借助更多典型案例和样本以此进一步验证并拓展结论的有效性是下一步研究需完善的重点。

5.2 研究启示本文丰富了强弱关系理论和价值共创理论的相关研究。强弱关系理论方面,以往学者单方面研究强弱关系对信息转发、传播模式、知识共享的影响,而本文提供了以强弱关系理论探讨虚拟社区内部成员价值共创活动的全新视角。价值共创理论方面,过去的研究强调虚拟社区价值共创的驱动前置因素、影响机制和重要性等研究方向,鲜有研究以定量方法揭示虚拟社区成员的关系如何影响价值共创,本研究运用反事实研究与社会网络分析法,为此研究缺口提供了全新的事实论据。

本研究的管理意义在于对指导同类型企业具有一定的实践参考价值。虚拟社区应该关注处于网络中心位置的“意见领袖”,通过该群体强大的号召力和影响力,传达高质量高价值的信息来带动和吸引周边消费者。与此同时,在价值共创活动中起决定作用的不是“意见领袖”,而是拥有链接数量多的群体,即弱关系强大的网络主体。对此,企业切忌忽略弱关系在信息共享与交流上的桥梁作用,进一步在深度和广度上推动社会化营销模式的改革,有效增加和培养多层链接数量,构造兼备社交与媒体属性的大数据商业生态系统。

| [1] |

NAMBISAN S, BARON R. Different roles, different strokes: organizing virtual customer environments to promote two types of customer contributions[J].

Organization Science, 2010, 21(2): 554-572.

DOI: 10.1287/orsc.1090.0460. |

| [2] |

ZHOU Z, ZHANG Q, SU C, et al. How do brand communities generate brand relationships? intermediate mechanisms[J].

Journal of Business Research, 2012, 65(7): 890-895.

DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.06.034. |

| [3] |

ALBERT M, MUNIZ, THOMAS C. O'GUINN. Brand community[J].

Journal of Consumer Research, 2011, 27(3): 412-432.

|

| [4] |

周志民, 郑雅琴, 张蕾. 在线品牌社群成员关系如何促进品牌忠诚——基于强弱连带整合的视角[J].

商业经济与管理, 2013(4): 14-24.

ZHOU Z M, ZHENG Y Q, ZHANG L. How do relationships between members in brand communities promote brand loyalty-based on an integrated perspective of strong ties and weak ties[J]. Journal of Business Economics, 2013(4): 14-24. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2154.2013.04.002. |

| [5] |

JOHANN F, KURT M, MELANIE H. Brand community members as a source of innovation[J].

The Journal of Product Innovation Management, 2008, 25: 608-619.

DOI: 10.1111/j.1540-5885.2008.00325.x. |

| [6] |

SCHAU H J, MUNIZ A M, ARNOULD E J. How brand community practices create value[J].

American Marketing Association, 2009, 73(9): 30-51.

|

| [7] |

MCALEXANDER J H, SCHOUTEN J W, KOENIG H F. Building brand community[J].

Journal of Marketing, 2002, 66(1): 38-54.

DOI: 10.1509/jmkg.66.1.38.18451. |

| [8] |

NAMBISAN S, BARON R. Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co-creation activities[J].

Journal of Product Innovation Management, 2009, 26(4): 388-406.

DOI: 10.1111/j.1540-5885.2009.00667.x. |

| [9] |

孟韬, 王维. 社会网络视角下的虚拟社区研究综述[J].

情报科学, 2017, 35(3): 171-176.

MENG T, WANG W. A Review of virtual community studies in the perspective of social network[J]. Information Science, 2017, 35(3): 171-176. |

| [10] |

GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J].

American Journal of Sociology, 1973, 78: l360-1380.

|

| [11] |

李博伟, 徐翔. 社会网络、信息流动与农民采用新技术——格兰诺维特“弱关系假设”的再检验[J].

农业技术经济, 2017(12): 98-109.

LI B W, XU X. Social Network, Information flow and farmers adopting new technology? Retesting of granovetter's "weak relationship hypothesis"[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2017(12): 98-109. |

| [12] |

李永贵, 马双. 虚拟品牌社区顾客互动的驱动因素及对顾客满意影响的实证研究[J].

管理学报, 2013, 10(9): 1375-1383.

LI Y G, MA S. The key drivers of consumer interactions and their effects on customer satisfaction: an empirical study in the context of virtual brand community[J]. Chinese Journal of Management, 2013, 10(9): 1375-1383. DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2013.09.017. |

| [13] |

BYRNE R M J, MCELENEY A. Counterfactual thinking about actions and failures to act[J].

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2000, 26(5): 1318-1331.

DOI: 10.1037/0278-7393.26.5.1318. |

| [14] |

冯娇, 姚忠. 基于强弱关系理论的社会化商务购买意愿影响因素研究[J].

管理评论, 2015, 27(12): 99-109.

FENG J, YAO Z. What factors affect purchase intention in social commerce: based on strong and weak relationship theory[J]. Management Review, 2015, 27(12): 99-109. |

| [15] |

FRIEDKIN N E. Information flow through strong and weak ties in intraorganizatinal social network[J].

Social Networks, 1982, 3(4): 273-285.

DOI: 10.1016/0378-8733(82)90003-X. |

| [16] |

WEIMANN G. The strength of weak conversational ties in the flow of information and influence[J].

Social Networks, 1983, 5(3): 245-267.

DOI: 10.1016/0378-8733(83)90027-8. |

| [17] |

单春玲, 赵含宇. 社交媒体中商务信息转发行为研究——基于强弱关系理论[J].

现代情报, 2017, 37(10): 16-22.

SHAN C L, ZHAO H Y. Analysis of users’forwarding behavior of business information in social media?based on strong and weak relationship theory[J]. Journal of Modern Information, 2017, 37(10): 16-22. DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2017.10.003. |

| [18] |

王永健, 谢卫红, 王田绘, 等. 强弱关系与突破式创新关系研究——吸收能力的中介作用和环境动态性的调节效应[J].

管理评论, 2016, 28(10): 111-122.

WANG Y J, XIE W H, WANG T H, et al. Research on the relationship between strong/weak ties and radical innovation: the mediating effect of absorptive capacity and moderating effect of environmental dynamism[J]. Management Review, 2016, 28(10): 111-122. |

| [19] |

吴笛, 李保强, 蔡运荃. 弱关系视角下的虚拟学习社区网络交互分析[J].

中国远程教育, 2017(11): 16-21+30+79.

WU D, LI B Q, CAI Y Q. Analysis of virtual learning community interaction from the perspective of weak ties theory[J]. Distance Education in China, 2017(11): 16-21+30+79. |

| [20] |

简兆权, 令狐克睿. 虚拟品牌社区顾客契合对价值共创的影响机制[J].

管理学报, 2018, 15(3): 326-334.

JIAN Z Q, LINGHU K R. The influence mechanism of customer engagement to value co-creation in virtual brand community[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(3): 326-334. DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2018.03.002. |

| [21] |

彭晓东, 申光龙. 虚拟社区感对顾客参与价值共创的影响研究——基于虚拟品牌社区的实证研究[J].

管理评论, 2016, 28(11): 106-115.

PENG X D, SHEN G L. Research on the effect of sense of virtual community on customer participation in value co-creation? An empirical study in virtual brand community[J]. Management Review, 2016, 28(11): 106-115. |

| [22] |

SCHREIER M, FUCHS C, DAHL D W. The innovation effect of user design: exploring consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users[J].

Journal of Marketing, 2012, 76(5): 18-32.

DOI: 10.1509/jm.10.0462. |

| [23] |

武文珍, 陈启杰. 价值共创理论形成路径探析与未来研究展望[J].

外国经济与管理, 2012(6): 66-73.

WU W Z, CHEN Q J. Analysis on the formation path of value co-creation theory and prospects for future research[J]. Foreign Economics & Management, 2012(6): 66-73. |

| [24] |

FANG E, PALMATIER R W, EVANS K R. Influence of customer participation on creating and sharing of new product value[J].

Journal of the Academy of Marketing Science, 2008, 36(3): 322-336.

DOI: 10.1007/s11747-007-0082-9. |

| [25] |

HOYER W D, CHANDY R, DOROTIC M, et al. Consumer cocreation in new product development[J].

Journal of Service Research, 2010, 13(3): 283-296.

DOI: 10.1177/1094670510375604. |

| [26] |

NAMBISAN S, BARON R A. Interactions in virtual customer environments: implications for product support and customer relationship management[J].

Journal of Interactive Marketing, 2007, 21(2): 42-62.

DOI: 10.1002/dir.20077. |

| [27] |

PRAHALAD C K, RAMASWAMY V. Co-creation experiences: the next practice in value creation[J].

Journal of Interactive Marketing, 2004, 18(3): 5-14.

DOI: 10.1002/dir.20015. |

| [28] |

GUMMESSON E, MELE C. Marketing as value co-creation through network interaction and resource integration[J].

Journal of Business Market Management, 2010, 4(4): 181-198.

DOI: 10.1007/s12087-010-0044-2. |

| [29] |

TREGUA M, RUSSOSPENA T, CASBARRA C. Being social for social: a co-creation perspective[J].

Journal of Service Theory & Practice, 2015, 25(2): 198-219.

|

| [30] |

万文海, 王新新. 消费领域共同创造价值的前因及后果——基于自我理论的实证分析[J].

经济问题探索, 2010(7): 7-13.

WAN W H, WANG X X. The causes and consequences of creating value together in consumption field?An empirical analysis based on self concept theory[J]. Inquiry into Economic Issues, 2010(7): 7-13. DOI: 10.3969/j.issn.1006-2912.2010.07.002. |

| [31] |

SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box[J].

Academy of Management Review, 2007, 32(1): 273-292.

DOI: 10.5465/amr.2007.23466005. |

| [32] |

张祥, 陈荣秋. 顾客参与链:让顾客与企业共同创造竞争优势[J].

管理评论, 2006, 18(1): 51-56.

ZHANG X, CHEN R Q. Customer participative chain: linking customers and firm to co-create competitive advantages[J]. Management Review, 2006, 18(1): 51-56. DOI: 10.3969/j.issn.2095-3410.2006.01.011. |

| [33] |

STEPHEN A T, TOUBIA O. Deriving value from social commerce networks[J].

Journal of Marketing Research, 2010, 47(2): 215-228.

DOI: 10.1509/jmkr.47.2.215. |

| [34] |

ZAHRA S A, NAMBISAN S. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems[J].

Business Horizons, 2012, 55(3): 219-229.

DOI: 10.1016/j.bushor.2011.12.004. |

| [35] |

杨学成, 陶晓波. 从实体价值链、价值矩阵到柔性价值网——以小米公司的社会化价值共创为例[J].

管理评论, 2015, 27(7): 232-240.

YANG X C, TAO X B. From physical value chain, value matrix to flexible value network: example of Xiaomi corporation’s social value co-creation[J]. Management Review, 2015, 27(7): 232-240. |

| [36] |

DAVID E, JON K. Networks, crowds, and markets: reasoning about a highly connected world[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

|

| [37] |

殷沈琴, 张计龙, 任磊. 基于关键词共现和社会网络分析法的数字图书馆研究热点分析[J].

大学图书馆学报, 2011, 29(4): 25-30.

YIN S Q, ZHANG J L, REN L. Research hotspots analysis of digital library based on keywords co-occurrence analysis and social network analysis[J]. Journal of Academic Libraries, 2011, 29(4): 25-30. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1027.2011.04.004. |

| [38] |

陈扬森. 基于柔性价值网视角下的小米生态系统发展路径研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2018.

|

| [39] |

ROESE N J, EPSTUDE K. The functional theory of counterfactual thinking: new evidence, new challenges, new insights[J].

Advances in Experimental Social Psychology, 2017, 56: 1-79.

|

| [40] |

刘庆振. “互联网+”新技术经济范式下的企业营销思维变革[J].

学术交流, 2017(1): 123-1.

LIU Q Z. The change of corporate marketing mind under the "internet plus" new technology economic paradigm[J]. Academic Exchange, 2017(1): 123-1. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8284.2017.01.023. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37