2. 广州八斗金链科技有限公司,广东 广州 510600

2. Guangzhou Badou Jinlian Technology Company, Guangzhou 510600, China

区块链技术是一种互联网底层的分布式数据库技术,其特点包括去中心化、点对点传输、透明、可追踪、不可篡改、数据安全及信用的自我建立等,有望实现从信息互联网向价值互联网的转变。在区块链系统中,为保证数据的安全与隐私,使用数字签名技术;作为一个分布式系统,为解决“双重支付”问题,要求同时满足信息公开、完整的信息记录、信息的一致性和有效性的条件;通过信息的全网传播、应用“块+链”数据结构保证数据的全面且不可篡改、建立共识机制来保证分布式系统的一致性和可用性。区块链技术实现重塑当前的生产关系[1]:一是“产权”的明确界定;二是降低信用成本和去中介机构;三是智能合约的“代码即法律”;四是价值在网络上的传递。

2 应用:区块链渗透到金融场景的现状区块链与金融场景的结合得到不断的拓展,从1.0时代的加密数字货币应用,例如货币、钱包、交易所、汇款、清算等,到2.0时代更广泛的非货币应用,例如证券、股权、资产、应收账款、贷款、契约、数字版权、公证、保险、审计等[2],都发挥着革新性的作用。

2.1 数字货币领域的区块链应用场景区块链是第一个虚拟货币“比特币”的底层支撑技术。加密数字货币(又称区块链代币)是一种分布式、开源的、基于数学算法的、分散的、可转换的虚拟化货币,没有中心化网络运营商,没有中心化银行介入,也没有央行监督。加密数字货币市场是一个缺乏严格监管的高风险市场,包括代币发行者的信用风险、市场与操作风险和法律与监管合规风险。

法定数字货币是数字化的人民币,在价值上是信用货币,其次技术上看是加密货币,再次实现上是算法货币,最后应用场景上则是智能货币。通过技术的支撑,法定数字货币必须具备不可重复花费性、可控匿名性、不可伪造性、系统无关性、安全性、可传递性、可追踪性、可分性、可离线交易性、可编程性和基本的公平性等11个特征[3]。在数字货币场景,区块链技术可以发挥重要作用。一方面,区块链使用的分布式记账技术,保证了数据完整和信息透明,可反映交易明细和对手信息,如实记载每位参与者的交易信用;另一方面,国家监管机构通过对区块链形成的账本信息及流通环节的追溯,可确认企业及个人的过往交易及开支状况,有效打击洗钱、逃漏税等违法行为,提升经济交易活动的透明度,建立起覆盖全社会的信用体系。另一个角度,区块链技术与央行数字货币需求存在多个领域的分歧,例如区块链的去中心化特性与央行数字货币顶层结构存在分歧,区块链私钥依赖性与央行数字货币受众群体普适性存在分歧,区块链交易信息可知性与央行数字货币保密要求存在分歧等[4]。

2.2 证券领域的区块链应用场景证券市场是一个高度中心化的应用领域,证券领域的业务处理历来均趋向专业化、集中化、高效化、安全化和标准化,受到全面监管。举例说明,一笔证券投资从交易指令发出到最终完成法律确认,需要经过一系列繁琐又严谨的处理环节,包括交易场所对交易指令的撮合、配对、传递、确认等前台环节,以及后期的登记、托管、存管、结算、清算、交收等后台环节。证券市场又是一个立体而复杂的生态系统,参与主体众多,从发行人、证券公司或经纪商、投资者等,到市场监督机构、服务机构,例如证券交易所、股权交易中心、证券登记机构、支付结算机构、资金存管银行、证券托管商、行业数据中心等,而且大多有主观性谋取利益的倾向。证券领域业务相关的数据账本,是由上述参与方独自拥有独立维护的,形成“数据黑箱”,原则上互不共享,对全市场透明度低。在这个缺乏信任和充满不确定性的场景里,一切都是为了确保“不出事”,作为多年实践改良的成果,证券市场的软件系统应用本身就是“安全却复杂”的代表,其依托的是基于身份验证的信任机制,繁琐冗长的中间复核对账环节,和中心化的基础设施集中维护账本并存储数据。区块链为代表的金融科技的发展,提供了一种创新的基础设施改变了上述业务架构和系统实现方式[5]。

第1个案例属于强监管的场内市场。澳大利亚证券交易所(ASX)2017年宣布采用基于分布式加密的区块链系统,替代目前负责股票交易后处理的清算所电子次级登记系统(CHESS),遵循“用户受益、着眼未来、高可用性、全球互用、可靠高效、隐私安全、运行效率、合法合规”等8点指导原则,遵照证券市场强监管的标准确定软件系统的架构设计要素,使用智能合约代码重新实现了金融市场法律法规体系以及交易各方约定的条款,达到简化流程和降低风险的目的。该智能合约可分布式部署和执行,内置安全保障机制,满足隐私保护和可分析性等需求。

第2个案例针对与场内交易相对的场外市场,又名柜台市场(OTC)。针对场外市场回购交易涉及机构多且处理流程复杂的特性,全球领先的证券市场后台服务提供商DTCC开发了基于“私有链+智能合约”的场外回购交易结算处理解决方案。针对场外衍生品交易领域,基于信用违约互换合约(CDS)交易品种,开发了基于区块链和智能合约的合约生命周期事件管理解决方案,通过85个场景测试,印证了区块链不可篡改和可追溯的特性,显著提高了场外市场的透明度,在处理功能、与外部系统对接、网络可靠性、数据隐私性等方面满足业务需求,又可以大大提高交易后处理效率,还可以为监管机构提供实时透明的监管便利。

第3个案例面向私募股权市场。纳斯达克证券交易所于2015年12月推出为非上市初创企业服务的Linq股权发行与交易服务平台。该平台采用私有链模式,可以将股权交易结算时间从场内市场通用的“T+3”缩短到10 min,大大缩小结算风险敞口、降低资本成本和系统性风险,支持股权发行方进行股东名册和股权证状态可持续管理。

第4个案例为证券市场和现代公司治理领域的股东场景。在现行证券持有和托管模式下,股东投票流程复杂,并且严重依赖中介机构,效率低下,错误频繁。区块链投票系统可以帮助投票者在没有中介机构支持下,自行完成投票的记录、管理、统计、核查,并且杜绝非法投票。德意志交易所(DBG)、俄罗斯国家结算存管机构(NSD)、阿联酋证券交易所(ADX)都推出了区块链电子投票服务或原型系统,把现有业务流程整体采用“私有链+智能合约”方式重新实现。根据德意志交易所的验证结果,区块链技术总体成熟,没有发现技术方面的限制和架构上的问题,但其计算资源(例如执行时间和存储空间)是传统数据库的15倍和50倍。

2.3 银行领域的区块链应用场景2017年安永第11份中国上市银行年度分析报告中指出,41家上市银行中,有35家在年报里提到了区块链技术的应用布局。早前IBM曾在推特上预测,2018年将有91%的银行会运用区块链技术,当前阶段国内银行区块链落地情况,如表1所示。

| 表 1 区块链在国内银行落地应用“一览表” Table 1 Listof applications of blockchain technologies in banks |

区块链技术有助于解决当今银行机构面临的一些关键性问题[6]:第一,在跨境支付与结算领域,通过“联盟链+分布式存储”的逻辑,让各业务节点同步进行业务处理,省去第三方中介环节,实现点对点对接,让支付全天候进行,支付更实时,减少支付准备金等资金占用,跨境支付费率下降至小于1%。第二,在票据登记流转领域,建立联盟行间基于区块链的票据数据库,缩短查询查复周期,建立联盟行间基于区块链的票据交易实时清算系统,提高票据流动性,根据时间戳记录票据完整生命周期,提供可信任的追溯途径,降低票据价值传递中介成本。第三,在供应链金融领域,建立统一的区块链资产网络,把买方、卖方、物流、融资机构、金融机构等各个机构都接进来,不管是应收账款、票据、合同,还是仓单都可以放到链上,进行数字化确权,变成不可篡改的信用媒介,在链上交易流转,既保证真实性和可追溯性,又有助于优化现有复杂流程,实现所有环节智能合约化,能显著降低成本,提高效率,满足业务自动触发,实时结算等需求。第四,在个人与中小企业贷款领域,传统银行信贷业务存在着办理流程复杂、管理不协调、信息不对称、执行成本高、效率低、可靠性差、安全性低等问题,区块链技术有助于解决中小企业在向银行贷款过程中的信息不对称、缺乏抵押物等问题[7]。第五,在征信领域,区块链有助于降低法律合规成本,防止金融犯罪。银行可基于区块链技术改进征信信用算法,提升对异常交易的识别效率。第六,通过引入智能合约,可以连接借款人、放贷人、借款人身份认证机构、信用评级机构、联署担保机构,把信贷体系中的操作流程用智能合约方式实现,可以避免恶意行为对合约正常执行的干扰,而且实现提质增效。

3 质疑:追捧的区块链无法解决固有难题 3.1 区块链记账方式是否具备颠覆性很多文章、书籍定义区块链为一种打破传统复式记账法的分布式账本技术,并断章取义地认为,区块链将颠覆传统数据库、记账方式、会计行业甚至法定货币体系,成为所谓信任机器和价值互联网的关键武器,进而把区块链前景延伸描述得充满幻想。

实际上大部分人并非真正理解区块链或比特币的运作原理。比特币应用的确支持去中心化、去中介化、完全点对点模式的价值交易和转移。未花费交易产出(Unspent transaction output,UTXO),即用户通过交易获得的而且没有支付出去的比特币是比特币交易的基本组成要素。比特币分布式账本把从创始交易到当前所有的UTXO记录全量同步备份到全网每一个记账服务器节点。第一,单个账户的比特币余额等于所有转入减去所有转出;第二,从全量记账结果来看,实际仍然是复式记账法,体现“有入必有出,进出必相等”,否则会打破账本整体平衡;第三,比特币区块链应用的创新,没有颠覆复式记账法,而在于具体实现形式,每个人(账户形态、区块链网络参与方、记账节点、交易节点)并不是只为自己记账和单独存储,所有人都共同为所有人记账和存储(通过共识维护方式),也恰恰所有人的平等参与,维护了公平,体现出防篡改的特性[8-9]。

3.2 区块链是否真正能够解决信息不对称区块链是一种弱中心化(大部分应用并非完全去中心化)的记账技术,强调点对点的交易和分布式加密、传输、验证和存储,从而一定程度消除中介参与,通过数学算法自动验证来降低信息不对称的风险,也减少了(非免除了)冗长的多方反复确认信息准确性和匹配性的过程,降低了信息核验成本。但是分布式记账技术实质充其量是保证了登记的信息不可篡改,却无法避免记录人录入本身虚假或不准确的信息。

以供应链金融场景为例,金融机构提供信贷服务主要面临两种风险,一是中小企业自身的信用风险,二是主观存在的欺诈风险。“供应链金融+区块链”创新模式主要在于,区别于传统公司信贷和贸易融资模式(票据、信用证),把供应链上相关企业作为一个整体考核,风险考量从核心企业授信主题向整个链条转变,依靠全链条的信息透明和连贯度高,实现供应链全链条融资(赊销+颠覆),从而帮助有真实生产与贸易的中小企业获得贷款资金。区块链技术可以解决“信任传递”问题,比如把核心企业的信用额度给下游经销商授信,或把核心企业对供应商的应付账款在区块链上登记为“类商票”的可拆分、可流转、可融资、可持有到期、有付款承诺的支付凭证。

这种方式是理论上可行,现实实施存在障碍,单靠区块链无法实现有保障的“信任传递”,体现在几个方面:一是在产能过剩和现金为王的时代,“闲置额度盘活”存在诸多风险和法律漏洞,例如如果无法如期还款,风险由谁承担,如何进行不良登记及核销,贷款还款保障仍然需要担保、回购承诺等风险缓释机制,实际又回到传统操作模式。二是货物真实性和数量监管无法规避,原材料、中间产品、生产成品的不完全匹配,区块链登记与溯源技术无法完美地解决上述场景问题。三是作为区块链核心技术优势,一旦记入,不可篡改、不可撤销的“智能合约”所设定的规则,如“满足条件自动触发” “到期自动执行”,目前绝对安全稳定的无争议技术实现不存在,因为没有任何技术公司敢承诺,如果出现技术问题,全额赔偿。四是上述“应收账款类融资”的法律关系为“债权转让”,当在我国法律体系下,在真实的商业场景中智能合约的实施效果。一方面,无法等同于法律意义的判决或合同效力,因为区块链不是国家法定《电子签名法(2015年修订)》和《电子印章条例(2003)》所认定的技术,另一方面,区块链中实现“告知债务人”的效率和法律效力,目前还没有相关法律法规或最高院指导案例出现。2018年6月28日,浙江杭州互联网法院的“信息网络传播权”纠纷案的判决,是首个对“区块链技术”存证的电子数据证据法律效力予以确认的案例,但其中区块链技术的认可体现在于确保证据的“不可篡改性”和“完整性”,而不在其逻辑性,区块链技术当前很难作为电子证据和电子合同在司法实践中予以使用。五是现实商业活动中通常会不断修订或签署补充协议,以应对复杂多变的市场环境,理论上图灵完备而目前标准与规范缺失的智能合约技术尚需要时日被认可[10]。

3.3 区块链是否可实现数字化权益登记流转区块链技术有助于实现资产、权益或价值的可信登记和流通,如股份、投票权、数据、版权等都属于价值范畴,因此开发出来的系统可以广泛被扩展用于权益要素交易、商品现货交易、非标金融交易、知识产权/无形资产、数字化资产交易、P2P网贷、数字票据交易、大数据交易/数据银行、积分共享、媒体文件共享等数字化资产的登记与流转场景。

但是,区块链技术仍然无法解决其中痛点问题,以版权著作权为例,可以从多个角度剖析:一是区块链技术可以一定程度上解决传统登记模式(身份唯一性、创作证明、资产证明)的成本高、时间长、法律效力不足等缺点。但是区块链线上登记存储原作品生成的哈希值字符串只是一种记录和验证形式,难以解决创作成果“独创性”的主观和客观两个维度认定,作品与链上哈希值的一一对应属于理想模式,因为区块链网络的开放性和用户匿名性无法确保真实创作者或所有者的身份识别与认证。特别在司法实践下,“独创性”的争议只能由法官判定,区块链的唯一性确认的证明效力有限。二是区块链技术通过数字签名机制,可以解决交易中的第三方交易信任问题,可以记录以后涉及该资产的后续交易,而且交易记录可以被追溯。然而,现实场景是,未经许可地对原作品的编辑、汇编、改编、翻译等行为,也难以采用哈希方式进行相关性登记和采用变更追溯方式进行跟踪。与上一节供应链金融场景类似,目前尚未有区块链注册登记相关的管理规定和官方平台,即便存在版权证明,也只能作为通用电子证据形式存在,作为维权辅助证据(实际不用区块链技术也可以实现),尽管作为版权交易过程的忠实信息记录,无法与国家版权局签发的版权登记证书的公信力相提并论。三是区块链技术可以应用于基于共享模式的业务撮合与协调。但是,这只是一种理想的机制设计,一方面现实中的版权行业自身的登记都难以起到不动产登记的法律效力,另一方面,区块链无法脱离实体而孤立存在,区块链上保存的仅是哈希值,而不是实体的源文件自身,效力自然进一步打折扣,难以有效防范版权交易的风险[11]。

4 挑战:安全和扩展性问题研究迫在眉睫前文更多从应用角度研究区块链宣称具有的特性与场景之间的适应性和匹配度。万事万物皆有两面性,本节将从技术角度,评估区块链技术现阶段作为一项新技术可能存在的缺陷。因为只有深刻了解其技术利弊,优化改进其不足,才能更好地取得发展。

4.1 区块链技术的“不可能三角”问题作为大数据技术应用的一种场景,区块链技术也存在“不可能三角”,即无法同时满足“高效低能” “去中心化”和“安全”三个目标,偏重其中2个目标,则必须在第3个目标上妥协。以比特币区块链应用为例,拥有时间戳的“区块+链”的数据机构,可以在防篡改和可追溯上基础上实现“去中心化民主”和“极致安全”的目标,则需要采用冗余的数据分布式存储机制、低效的全链遍历操作和耗费计算资源的工作量证明(POW)共识机制。而联盟链技术则是一种在确保足够安全和效率基础上,进行的“弱去中心化”或“多中心化”的妥协[12]。

4.2 区块链系统缺乏大规模事务抗压能力区块链目前最广泛应用的是比特币和以太坊,同真实运行的大规模中心化系统如支付系统、证券系统、交易清算系统等相比,同全世界所有人共同参与的互联网平台大规模网络应用如谷歌搜索引擎、Facebook社交网络、京东和淘宝电商网站、滴滴共享出行等相比,区块链应用的节点规模数、交易量、链上数据总体仍然偏小,其抗压能力存疑。这一局限性是与上述区块链技术的“三元悖论”直接相关。以全网交易记录广播为例,区块链不断地采用广播方式通知所有节点新的交易记录和共识计算结果,如果链上数据量过大,有可能会产生“广播风暴”,大量占用网络带宽;以反洗钱应用为例,在数据验证和共识计算方面,数据规模增大时,链状的数据结构、完整透明的数据账本、区块链低效的查询分析发掘能力,可能使拥有反洗钱职能的监管机构放弃开拓监管和跟踪应用[13]。

4.3 区块链体系存在严重的可扩展性瓶颈上文提及了区块链系统的交易规模扩展和吞吐量提升问题,特别是以比特币应用为例,当前1MB区块大小的系统最高只能支持7笔/秒的交易确认,而且偶遇共识过程存在分叉,一笔交易至少需要后续6个区块确认才能确保不可篡改。针对这些问题,可以采用链下支付方式、共识过程拆分方式、分片机制等方式解决。另外,扩展性还有一个重要因素:跨链。因为在弱中心化的现实中,很难有一个区块链系统被各个领域同时认可,也很难要求一个区块链系统去承载整个现实场景中的所有应用,特别是不同行业组织有可能都在建设和运营着对应的联盟链。当前代表性的跨链技术主要有公证人技术、侧链/中继技术、基于Hash锁定技术、分布式密钥控制技术等[14]。

4.4 区块链应用架构自身存在系列安全风险区块链的开创性主要体现在5大分布式技术的联合运用,即分布式存储(账本)、分布式加密(PKI)、分布式共识(POW/POS/拜占庭)、分布式传输(P2P)和分布式脚本(智能合约)。虽然其为了安全和数据一致性而生,但不代表着没有安全问题。总的来说,“绝对”安全从不存在,区块链也不例外,其安全风险可以包括5类:一是基础设施安全,以及传统网络安全风险,例如病毒、木马等恶意程序的威胁,大规模DDoS攻击、DNS污染、路由广播劫持等;二是算法安全风险,包括算法漏洞、随机数漏洞、量子计算抵抗风险等;三是协议安全风险,例如共识机制协议攻击风险、共识机制安全性证明、P2P网络协议、恶意节点攻击等;四是系统实现安全风险,包括业务设计缺陷、智能合约代码漏洞、智能合约语言错误、合约设计代码错误、应用代码漏洞等安全风险[15];五是使用安全风险,例如密钥托管监守自盗、黑客盗取、钱包口令被恢复、私钥丢失或被偷等。基于上述风险,可以针对性地采用应对措施,例如,使用更高安全级别的密码算法和随机数生成器;加强智能合约的形式化验证过程,在实现方面加强业务逻辑代码审计和智能合约安全审计;在使用方面,提高密钥包括生产、存储、分发、配对和管理全生命周期的安全标准。

5 监管:区块链引发的风险及监管路径区块链技术创立了一个信任机器和代码自治的数字化世界,算法与协议是其内在规则。但是去中心化并非指区块链不需要外资的规则约束,更不用说区块链应用于不同的领域,而是同样需要满足现行金融监管框架的要求和遵守各行业领域的法规制度。另一方面,监管机构也应当与时俱进,充分利用区块链技术,提高审计跟踪、汇集报告、降低运营风险等领域的能力水平。

5.1 区块链可能引发的政策法规风险存在几方面的风险:一是区块链概念带来的风险。从最初的比特币及其衍生币种,到法定数字货币,再到智能合约、存证、通证等名词,目前基本上没有针对性的法律可依,没有对应的职能部门负责其应用监管,特别是没有明确的适当的技术手段可以对去中心化的区块链应用系统进行穿透式监管。二是区块链技术体系尚无规范和标准。区块链技术运行强调去中心化,导致其应用推广往往缺少中心化机构牵头,导致即便在全球,尚无可通用的区块链法规、技术指引或行业标准,从而体现其发展过于分散和独立。三是智能合约引发的风险。智能合约作为区块链的核心技术之一,形式上就是一段不可篡改、不可撤销、自动执行、无法干预的代码,以“代码即法律”的定位,挑战民事法律体系。但由于上位法的缺失,智能合约的挑战实际是伪命题,由其引发的法律纠纷,现实生活中也只能采取诉讼解决。四是区块链不同场景的应用,大都有法律问题,例如去中心化的初衷与中心化的职能存在矛盾、加密货币体系合法性尚待定论、区块链金融领域监管真空多、全账户数据信息面临泄露风险、货币、证券、保险、银行等领域区块链配套应用管理方法缺乏等。

5.2 区块链可以采用的监管办法及路径建议分几个层面开展工作:一是对区块链相关以及数字货币的法律属性进行界定,和明确金融区块链服务的实质。二是出台切实可行的针对区块链行业应用的专用法,确定分类监管对象和监管部门,区分区块链平台和平台使用者的监管标准和监管方式。三是根据不同区块链应用场景配套监管体系及备案制度,设置不同的准入门槛、运行规则。四是采用国外金融创新“监管沙箱”孵化制度,如英国金融行为监管局FCA和新加坡监管局,通过原则性监管和制定风险红线鼓励创新,在特定区域降低准入门槛,实行“包容性监管”和“分级监管”,给予创新业务和新技术一定的生长土壤。五是积极引入智能监管科技。六是加强技术风险治理,针对区块链技术不同的应用场景,建立相关技术标准、数据规范、基础设施指引、行为准则、风险预警、风险评估、风险规则、入侵监测、灾害恢复等制度。

作为分类监管的试点示范,广州互联网法院的智慧审理平台目标实现“六个一键”,即“一键立案、一键调解、一键调证、一键审理、一键守护、一键送达”[16]。2019年3月30日,以“网通法链、可信电子证据平台、司法信用共治平台——一链两平台”为核心的司法区块链智慧信用生态体系正式上线,为当事人提交电子合同、维权过程、服务流程明细等证据线索“一键调证”提供支持,可自动调取货物清单、交易记录、支付记录等原始数据,并通过区块链技术确保证据来源可溯、过程可查、结果可信,解决当事人过往通过拷屏、截图、拍照的方式保存证据,证据可靠性、可信性不高的难题[17]。

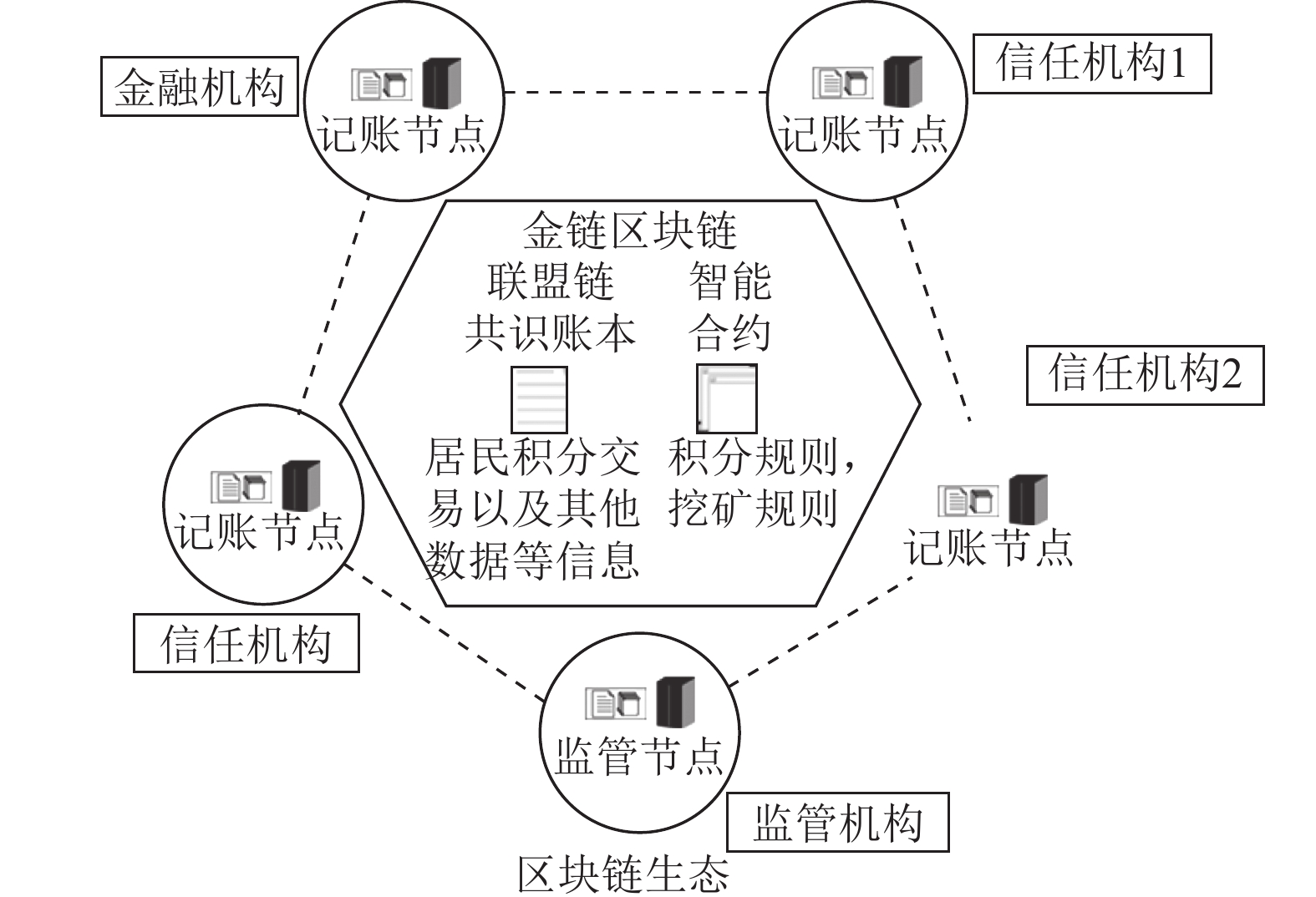

6 创新:金融服务平台的技术实践在笔者承担的金融信用服务平台课题项目上,验证了基于多账本节点的区块链技术,实现金融信用联盟链与开放式的跨机构数据交换网络的可行性和可靠性,如图1所示。该项目作为区块链典范应用的一个缩影,同步联合运用大数据、人工智能、物联网等其他新技术,有望在跨境金融、智慧城市、电子政务、数字资产、供应链、版权/产权保护、身份认证、共享经济等多个领域实现更多尝试与落地应用。

|

图 1 基于联盟链技术建立多方参与及监督的综合金融服务网络 Figure 1 Building a financial service network based on consortium blockchain technologies for multi-party participation and supervision |

前文的讨论已指出,区块链网络搭建复杂、门槛极高。与传统公有链和私有链不同,企业级区块链着眼于区块链技术的实际落地。一方面,在交易速度、用户并发容量、数据存储能力、安全隐私保护、场景通用性、功能完备性、开发易用性等方面有更高的要求;另一方面,关注实际业务场景需求,传统集中式解决方案擅长处理的领域、功能与特性同样应当借鉴保留或提升实现。

当前IBM等业界主流的区块链平台解决方案在企业级应用存在一定局限性,例如,第一,交易并发处理能力与场景要求存在数量级的差别,需要持续优化和提升。第二,数据存储方面的典型的实现大多基于文件系统或者简单的KV数据库存储,没有使用分布式存储技术,扩展性差,不适用大部分的企业应用场景。第三,既然要适应多样化的业务需求,意味着区块链数据记录方式要有足够的通用性和标准化,能支持结构化和非结构化的信息,并能够随着业务范围拓展支持跨链要求。目前大多解决方案模型抽象单一,多采用特定的共识算法、加密算法、账户模型、账本模型、存储类型,缺少可插拔能力,无法适应不同场景要求。第四,对企业级场景常见功能的支持较缺乏,例如用户认证、多级授权、业务建模、身份识别、账户管理、行为追溯等方面,还有涉及到企业业务协作时的跨企业的事件通知机制等。

笔者认为,区块链技术作为一种组合型的基础设施创新解决方案,但是并非完全替代传统的技术实现方式。企业化场景的应用,需要在普适行业的区块链技术基础上,考虑场景的特殊业务需求、现有技术水平以及法律法规等方面的要求或条件,从业务适应性、性能、安全、政策、技术可行性、运维与治理、成本等多个维度进行综合评估和应用。

依托本项目的场景,针对前述技术上的挑战,笔者提出“三步走”的系统化创新性解决方法,并自主研发出八斗金链企业级区块链开发平台。该平台是一套体系化的解决方案,基于业界的最佳实践,提供了企业级的建模工具、应用开发平台、监控平台、证书管理、区块链智能合约平台和区块链浏览器等技术工具,提供区块链部署工厂和网络节点镜像,可以基于业务需求快速实现区块链应用的落地,具有高性能、良好扩展性、广泛场景通用性、安全合规、接口友好和易部署管理等同业竞争优势,有助于打造开放共赢的区块链技术与服务生态[18]。

6.1 模型工具:适应企业级场景需求的架构设计本项目的关键创新,首先在软件建模方式与架构设计上。

第一,为了实现统一建模支持,本项目开发了一系列模型设计器开发工具,如图2所示,按照领域驱动模式(Model Driven Architecture)规范构建项目,分离业务与技术的关注点,无论是企业应用、互联网应用、移动互联网应用,还是区块链上链数据结构,还是智能合约逻辑,均采用统一的模型工具,保证了业务模型的一致和继承,实现与数据源、数据库选型中立,与区块链存储框架中立,与智能合约语言中立,从而从根本上保证了跨机构、跨业务、跨界面、跨数据库、跨链、跨编程语言、跨合约的实现,并且支持快速开发、完善的权限体系、监控体系、流程体系、资源调度服务、代码自动生成等。

|

图 2 适应多样化的业务需求的统一建模工具体系 Figure 2 Unified modeling tool to adapt varied business requirements |

第二,软件设计从定义企业场景的核心用例出发,采用满足企业级场景需求的软件架构方法,即围绕通用需求定义出区块链应用所需的模型、数据结构和功能特性,后续在协议设计、组件模型、系统实现、外部接口、部署管理各个方面都遵循这一基础;采用模块化设计,通过定义模块间接口,实现模块之间的松耦合,以此获得整个系统的良好扩展性;提供公开标准的API接口、文档和管理模块,实现数据上链方便;支持智能合约调用外部接口或其他智能合约语言,方便进行业务扩展;根据不同用户和场景的需要,采用不同的可插拔的模块组件;按照“安全可审计”的原则,设计可灵活定义的安全访问策略,基于密码学完整地标记数据变化的过程,提供记录级的数据证明。

6.2 BaaS平台:围绕模型一键创建区块链系统本项目的另一个关键创新,在于打造了一站式BaaS区块链基础平台,可根据业务场景需求,在统一建模的基础上,向技术人员(部署、开发、运维)和运营人员(产品、运营)提供各类工具和服务,降低开发门槛,提升用户体验,具体功能包括:(1) 提供结构化的区块链部署工厂,完全自动化生成配置,帮助用户快速落地区块链应用,提供一键部署区块链,一键发布智能合约,满足开发和测试环境的敏捷性要求,使传统区块链网络的部署时间从天级降低到分钟级。(2) 根据业务场景发展阶段需求,可选择私有链、联盟链、公有链或混合链等灵活的区块链应用搭建方式,支持包括阿里云、金山云等混合云部署,支持使用Docker容器等部署方式,可在线可视化监控区块链网络和各记账节点主机的运行情况。(3) 提供包括区块链浏览器、合约管理、身份服务、通证服务、钱包服务等基础服务支撑工具,提供区块链云服务、合约中心、生态社区等场景应用集成工具;提供区块链统一公示平台,快速公示区块链资产信息,支持私有化定制;提供可视化的监控和运维系统,跟踪管理每个节点、每笔交易。(4) 提供完整体系的智能合约工具包,支持基于场景业务流程的智能合约全过程开发,包括快速简单向导式的智能合约开发编辑器,支持在线调试,一键部署;包括合约仓库功能,针对应用场景不用从零开始,可快速构建联盟链场景;提供合约分享功能,可基于众包模式实现云平台分享和获取更多合约;支持多种多链多合约语言,如:目前支持Fabric-Composer、Fabric-Go、Ethereum Solidity等3种类型的合约,同时也支持合约调用外部应用或不同的智能合约。(5) 能以插件配置方式支持多链部署,包括数据模型、配置文件、脚本等个性化定义,涵盖以太坊Ethereum、超级账本Hyperledger Fabric 1.x、星际文件系统IPFS、恒星链Stellar、瑞波链Ripple、EOS、摩根大通Quorum等业界主流的区块链框架。

基于BaaS平台,可以快速构建多方机构参与下的多业务联盟链,构建可信生态圈,基本步骤如下:(1) 搭建联盟链网络,引入各方共建账本;(2) 依托智能合约服务,实现数据上链和积分生态;(3) 采用token激励评级积分机制,鼓励各业务参与方诚信交易,按合约按时履约。

本项目平台有很多特性均属于业界首创。例如跨链技术方面,无论是跨链数据访问还是对外部数据接口的访问是必要的,但目前业界无论是Ethereum还是Fabric的智能合约都没有提供外部数据访问接口支持。本项目改造了Fabric智能合约,实现了跨系统数据访问,降低了系统的耦合度,提供跨系统业务灵活性,未来将在更多类型的区块链智能合约添加外部接口请求的支持。数据存储支持方面,增加MongoDB作为联盟链Fabric状态数据库的可选项,满足分布式存储扩展场景需求。安全隐私方面,对Fabric进行改造,提供完整的CA证书管理体系,真正实现国密算法和企业用户签名策略支持多样性,包括SM2、SM3、SM4。

6.3 身份链案例:多业务多链跨链解决办法企业的业务场景是多样化的,不同的业务需求往往面临差异化的场景、流程、用户、数据管控上的要求。单一的区块链框架和分布式账本技术,例如,IBM的区块链BaaS平台对区块链账户体系在智能合约交易上的支持是缺乏的,难以满足现实场景的灵活运用需求。因此,独立分析建模开发、多链并存及交互使用是企业级区块链平台必须支持的功能。

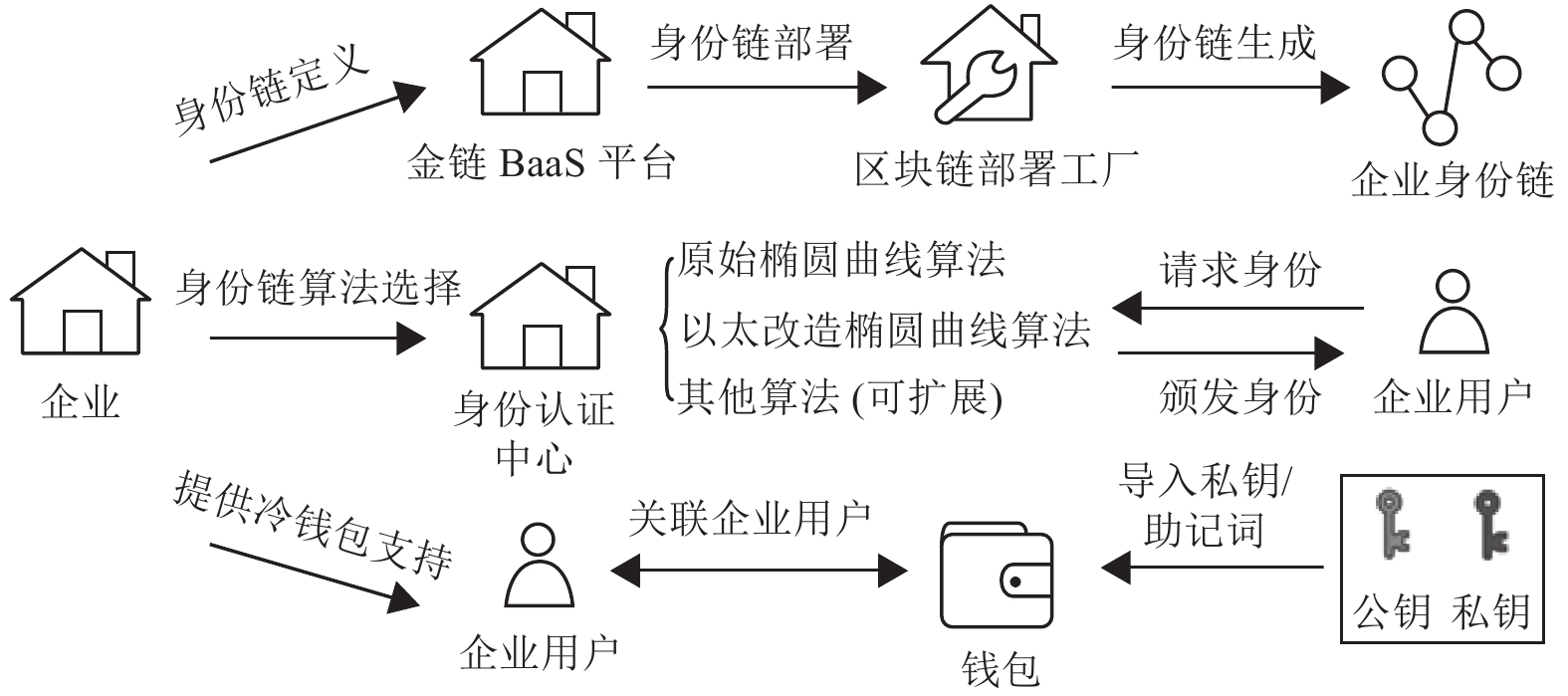

例如针对身份识别与授权操作是一类通用性很强的基础性业务需求,笔者创新地提出的“身份链+业务链”的双链解决方法[19],如图3所示,即独立于传统业务联盟链,构建基于去中心化账户体系的企业身份链,其中身份认证中心充当密钥工厂或参数工厂的角色,对账户进行角色管理与身份认证,实现一定程度消除中介参与,通过数学算法自动验证来降低信息不对称的风险。

|

图 3 基于区块链的企业身份链的构建模式 Figure 3 Building enterprise identity chain based on blockchain |

基于区块链和智能合约,企业身份链的构建过程及技术要点如下:(1) 可配置身份链基本信息,包括账户地址前缀、账户角色权限定义等;(2) 可选择身份认证中心支持的身份链加密算法作为账户的公私钥生成算法;(3) 可使用区块链基础平台快速创建身份链,提供监控管理以及智能合约调用功能;(4) 提供冷钱包支持,支持创建或者导入的方式创建钱包,离线管理用户个人账户信息, 可通过邮件方式备份账户私钥;(5) 支持企业与企业用户关联的方式,通过企业用户授权登录钱包同步账户信息;(6) 身份链账户关联智能合约,以此保证交易账户的安全性,即当通过智能合约执行交易方法的时候,必须通过身份链用户授权才可以进行,否则交易失败,授权的逻辑如图4所示。

|

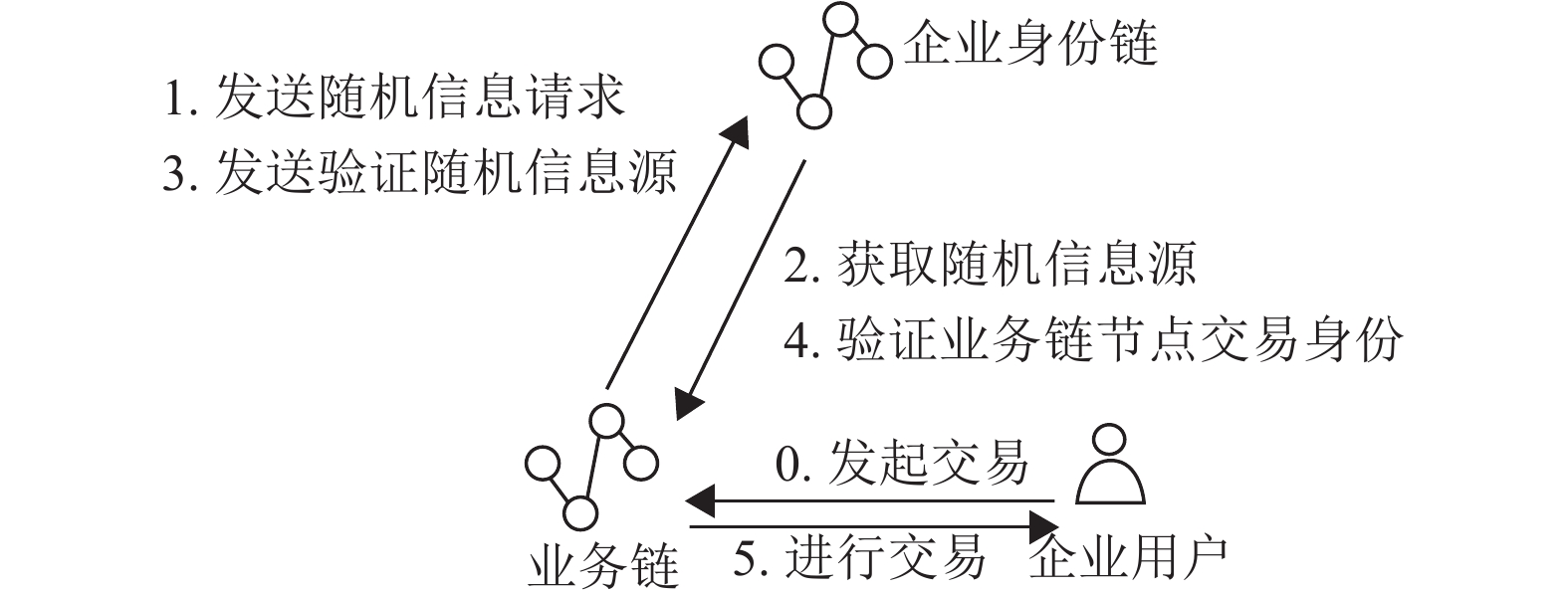

图 4 基于智能合约的企业身份链交易授权流程 Figure 4 Authorization process of enterprise identity chain based on smart contract |

图4中业务链节点包括发送随机信息源请求、发送验证随机信息源和进行交易;身份链节点包括获取随机信息源和验证业务链节点交易身份。(1) 发送随机信息源请求:当业务链节点收到交易,如果交易需要获取授权。发送随机信息源请求,获取随机信息源。假如强制跳过授权,则由于交易签收失败而交易失败。(2) 获取随机信息源:业务链节点发送随机信息请求,包括自己的公开身份信息,身份链节点收到请求后,首先从区块链上检查业务链节点发来的公开身份信息是否合法,如果合法则生成一个随机信息,回复给业务链节点,并将生成的随机信息和业务链节点的公开身份保存一小段时间。(3)发送验证随机信息源:业务链节点接收到身份链节点返回的随机信息,然后对随机信息源进行椭圆曲线签名,把签名信息发送给身份链节点。(4)验证业务链节点交易身份:业务链节点发送身份链节点给的随机信息及签名,身份链节点首先测试随机信息是否自己在一小段时间内生成,如果是,则通过随机信息获取业务链节点的公开身份信息,然后验证签名,都通过则身份认证成功,否则身份认证失败。无论成功或失败,都删除随机信息源。(5)进行交易:假如验证通过,获取身份链节点验签后的交易信息,节点可继续进行交易。总的来说,该创新解决方案具有可操作性和可延展性,适用于其他信息不对称场景,有助于增加多方互信、提升业务运行效率、降低业务运营成本与摩擦成本。

6.4 性能测试结果分析企业在多种业务场景比如电商交易往往具有海量交易、高频交易、即时确认等特征,因此在实践中往往需要根据不同的应用场景的业务规模,预估项目需要支撑的业务量、潜在业务增长规模、并发业务量、响应时间等技术性能指标需求。同时,对不同的区块链平台进行包括性能在内的一系列测试,作为场景选型参考依据。

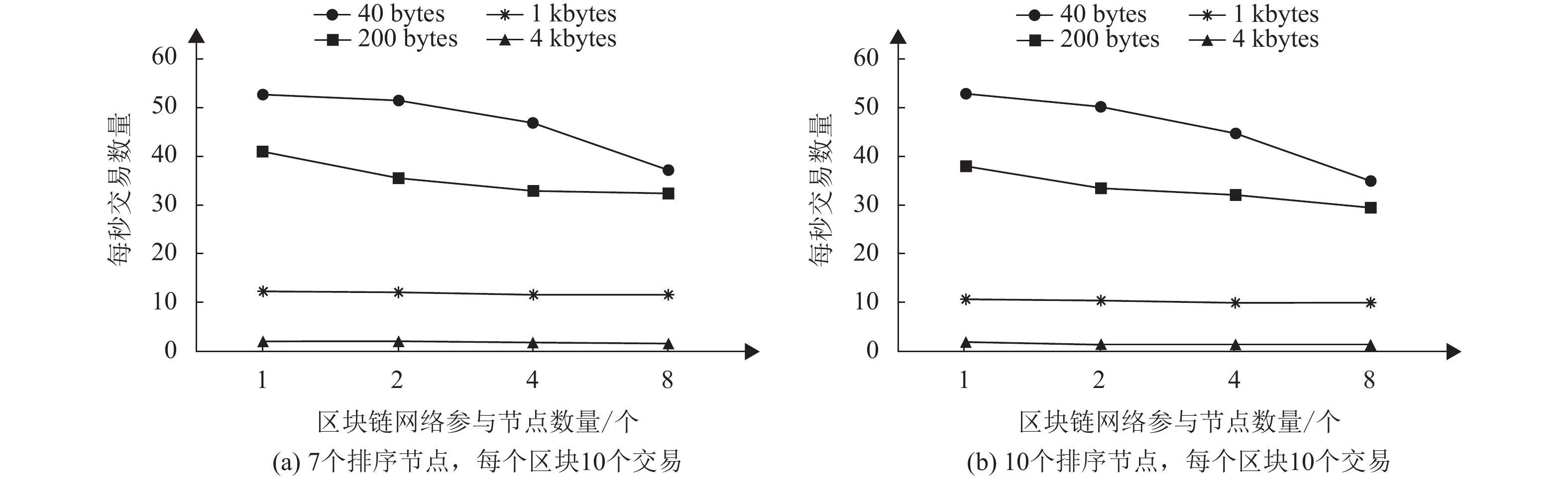

笔者针对本项目进行了吞吐量性能测试。测试环境使用了2台服务器,部署了8个Fabric参与节点,10个排序节点的区块链网络,以排序节点数量、参与节点数量、交易字节大小作为控制变量设计场景,重点测试创建智能合约交易对象操作的交易吞吐量。初步进行10 min压测,系统总体运行平稳,最高并发量为100个用户,产生事务数最高达到7万,吞吐量平均达到接近100 TPS。图5为改造完的区块链平台框架性能测试结果,分别为7个和10个排序节点,每个区块10个交易的Fabric交易吞吐量分析图。

|

图 5 改造完的区块链平台框架性能测试结果(Fabric交易吞吐量分析图) Figure 5 Performance test results of the optimized blockchain as a service platform |

继续增加排序节点和参与节点,意味着共识计算需求加大,根据测试结果分析可得:(1) Fabric区块链网络内的参与节点达到16个的时候,吞吐量曲线趋于平缓,即大部分的资源都被消耗在网络内部的节点共识;(2) Fabric排序节点的性能受每个区块交易数量以及交易字节大小影响,当交易的字节不超过200 bytes的时候随着区块交易数量越大,性能越好;(3) Fabric网络的交易字节越小,性能越好,当交易字节超过200 bytes,吞吐量曲线趋于平缓,并不会受到排序节点以及参与节点数量影响,是由于服务器的资源消耗在交易读写。

综合测试结果,使用Hyperledger Fabric作为区块链应用的底层链需要结合应用的实际情况进行配置,以下是配置建议:(1) Fabric的区块链参与节点要根据应用需求,建议不超过20个参与节点;(2) 交易内容大小取决于智能合约的复杂度和写入的信息量,当交易字节小于200个字节,且交易量频繁,可以选择增大排序节点的区块交易批次数;(3) 排序节点集群是应对多节点多通道交易并发量比较大情况下的可行扩展解决方案。

7 结论:区块链的理想与现实区块链应用市场目前已经趋于疯狂和泡沫,鼓吹者不断地将其送上神坛,宣称其无所不能。本文希望通过理性的分析及创新的实践,让读者了解作为未来价值互联网基石、拥有无限前途的区块链技术体系,的确可以重塑虚拟世界,使信任摩擦成本趋于零,它将产生的功能和效用是传统互联网技术无法比拟的,但目前阶段在不同领域的落地应用,当下的确存在着诸多有待分析与甄别之处,保持冷静踏实做好科研是最重要的。

| [1] |

王洁, 魏生, 戴科冕. 基于区块链的科技金融大数据开放共享体系研究[J].

现代计算机(专业版), 2018(22): 52-58.

WANG J, WEI S, DAI K M. Research on open data sharing system based on blockchain in the area of financial services system for science and technology[J]. Modern Computer, 2018(22): 52-58. |

| [2] |

周梅丽, 顾陈杰, 黎敏. 区块链金融法律问题研究[J].

金融纵横, 2017(8): 69-76.

|

| [3] |

许恩东, 刘啸, 吴俊, 等. 央行法定数字货币的探索[J].

时代金融, 2018(20): 14-15.

|

| [4] |

于春奇. 区块链技术与央行数字货币需求的分歧和应对[N/OL]. 金融时报, 2018-09-03(009)[2018-12-06]. http://www.financialnews.com.cn/ll/gdsj/201809/t20180903_145274.html.

|

| [5] |

李中, 周恩宇, 李杨. 审慎变革: 区块链与证券市场的未来之路[M]. 北京: 清华大学出版社. 2018.

|

| [6] |

郎希. 区块链技术在金融行业的应用场景[J].

现代营销(经营版), 2018(8): 181.

|

| [7] |

韩圣洁. 区块链技术对建行信贷业务的影响[J].

合作经济与科技, 2018(23): 51-53.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-190X.2018.23.021. |

| [8] |

王永利. 区块链真的能颠覆复式记账法吗[J].

企业观察家, 2018(10): 74-75.

|

| [9] |

谢晓晨. 区块链技术未来在会计领域的应用: 或将发展复式记账法[J].

财务与金融, 2018(4): 38-41.

XIE X C. Future application of blockchaintechnology in accounting: may advancethe double-entry bookkeeping[J]. Accounting and Finance, 2018(4): 38-41. DOI: 10.3969/j.issn.1674-3059.2018.04.007. |

| [10] |

朱玙之. 区块链受过度追捧无法解决供应链金融固有难题[N/OL]. 第一财经日报, 2018-09-10(A10)[2018-12-06].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1611184965546078599.

|

| [11] |

贾引狮. 基于区块链技术的网络版权交易问题研究[J].

科技与出版, 2018(7): 90-98.

|

| [12] |

陈一稀. 区块链技术的“不可能三角”及需要注意的问题研究[J].

浙江金融, 2016(2): 17-20.

CHEN Y X. Research on the“Impossible Trinity”of block chain technology and theproblems should pay attention to[J]. Zhejiang Finance, 2016(2): 17-20. |

| [13] |

程叶霞, 付俊, 彭晋, 等. 区块链安全风险分析及应对策略研究[J].

信息通信技术与政策, 2018(09): 85-88.

|

| [14] |

潘晨, 刘志强, 刘振, 等. 区块链可扩展性研究: 问题与方法[J].

计算机研究与发展, 2018, 55(10): 2099-2110.

PAN C, LIU Z Q, LIU Z, et al. Research on scalability of blockchaintechnology: problems and methods[J]. Journal of Computer Research and Development, 2018, 55(10): 2099-2110. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180440. |

| [15] |

高枫. 区块链智能合约漏洞修复困难[J].

计算机与网络, 2018, 44(12): 50-51.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-1739.2018.12.049. |

| [16] |

全国第三家!广州互联网法院今日挂牌成立[N/OL]. 央视新闻移动网, 2018-09-28[2018-09-28]. https://tech.sina.com.cn/i/2018-09-28/doc-ifxeuwwr9036869.shtml

|

| [17] |

林晔晗, 潘玲娜. 广州互联网法院“网通法链”上线[N/OL]. 人民法院报, 2019-04-01[2019-04-01]. http://www.gdcourts.gov.cn/web/content/43542-?lmdm=10769.

|

| [18] |

八斗金链区块链平台白皮书 [N/OL]. 八斗金链企业级区块链技术服务提供商, 2019-04-15[2019-04-15]. http://www.badouchain.com/help.

|

| [19] |

魏生, 戴科冕. 基于区块链技术的私募股权众筹平台变革及展望[J].

广东工业大学学报, 2019, 36(2): 37-46.

WEI S, DAI K M. Revolution and prospect of private equity crowd-funding platform based on blockchaintechnology[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2019, 36(2): 37-46. DOI: 10.12052/gdutxb.180166. |

2020, Vol. 37

2020, Vol. 37