城市污水处理厂每天产生大量的污泥, 其中水分高(达80%以上)、体积庞大、容易腐化发臭而导致其难处理[1].随着市政污泥及工业污泥产量逐年递增,欧盟很多国家已经制定并实施了相关环境法令, 严禁含有可生物降解有机物的污泥进行填埋,鼓励对其进行焚烧处理[2-3].我国环保部出台的《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(2010年)及《污水处理厂污泥处理处置最佳可行技术导则(征求意见稿)》(2008年)中明确把污泥焚烧作为我国污泥处理处置最佳可行技术之一,该方法是一种具有减量化、无害化、资源化及回收能源等优点的污泥处置技术[4].污泥起始含水量高达95% ~99.5%,因此必须进行脱水处理,但目前各类机械脱水后污泥含水率比较高,导致污泥掺烧实施困难.而通过优选脱水的最佳调理剂与最佳投加量,对浓缩池、压滤机等关键设备设施的运行进行优化,投加调理剂是可以达到脱水目标的[5-8].因此有必要深入分析污泥深度脱水-干化各类组合技术,选择适合广州市污泥处理的技术路线.

污泥处理处置技术路线的选择必须考虑多方因素[9-12],如对污泥特性的认识、污泥利用的潜在风险、污泥处理处置费用的征收、是否适用我国国情等.污泥处理处置必须遵循因地制宜的原则,而且目前针对广州市污水处理厂污水污泥的处理处置技术路线及其经济性分析的研究并不多.故笔者将从广州市城市污泥的产生处理现状、危害、政策制度及各技术路线的优缺点分析,得出客观准确的技术路线,为广州市污泥处理处置技术路线的选择提供参考.

1 广州城市污水污泥的产生及其危害 1.1 广州市城市污水污泥的产生状况广州市污水处理厂现有量为48座,而且按建设规划在逐步增建落成使用.根据《广州市污水治理总体规划修编》(2007-2020) 和广州市水务局的数据统计结果,2011全年广州市各大污水处理厂年产湿污泥(含水率80%)总量约61万t(1 671.4 t/d),其中,中心城区日产污泥产量占75.6%.随着污水收集率的提高和管网、污水厂建设速度的加快,预计2020年,广州市污水处理厂污泥产量达到5 778.75 t/d(折算含水率80%,以1万t污水产1.0~1.4 t污泥干基计量).广州市城市污水污泥产生量的逐年剧增已超过现有污泥处理处置设施设备的处理负荷量,如何高效环保地解决污泥所引发的环境问题及其处理处置问题已被提到议事日程.

1.2 广州市城市污水污泥的危害广州市中心城区的市政污泥具有以下特点:含水率较高,有机质比例偏低;寄生虫卵、病原微生物等致病物质超标较普遍;部分污水厂污泥存在Cu、Zn、Cr等重金属超标现象[13];含有多氯联苯等难降解有机物[14].

具有以上泥质特点的污泥若只实行简单填埋处理会严重侵占土地资源同时容易滋生有害致病物质;农用则容易造成土地、作物等的重金属污染,更严重的是若防渗透技术不够将导致潜在的土壤和地下水污染,造成二次污染.若进行焚烧按照广州市目前垃圾焚烧厂实际设计分析,大量污泥掺入焚烧将影响焚烧厂的正常运行,同时增加烟气处理的成本,增加二噁英的产生,从而污染大气环境,危害城市居民的健康.

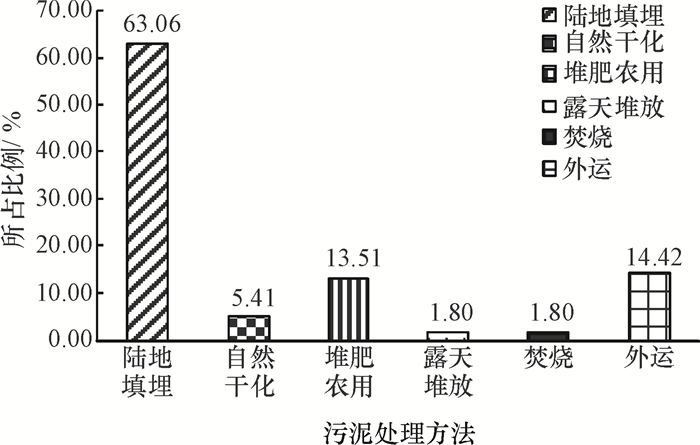

2 污泥处理处置现状 2.1 国内污泥处理处置与利用现状根据统计数据显示,我国污泥农用约占13.51%,综合利用约占5.41%,陆地填埋约占63.06%,露天堆放约占1.80%,外运约占14.42%,焚烧约占1.80%,总体污泥处置利用效率较低[15].常见污泥处置技术的比例如图 1所示.

|

图 1 常见污泥处置技术在我国所占的比例 Figure 1 The proportion of the common sludge disposal technology in China |

广州市由污水处理厂产生的污泥的处理单位主要为本厂,厂内脱水工艺多为“重力浓缩+机械脱水”,经脱水减量后运输至其他处置单位进行填埋、制砖、制有机肥料等处置.

根据表 1资料分析,广州市中心城区与非中心城区污水处理厂的湿污泥产量、处置方式与地点都存在一定差距,其中目前中心城区污水处理厂各方面发展较完善,广州市大部分污水厂污泥在处理后的含水率达到了设计时(含水率80%)的要求,且按建设规划至2016年底基本完成全市48座污水处理厂的污泥干化减量设施建设,污泥在厂内干化减量至含水率30%~40%,要实现全面厂内减量干化的目标就要面临污水处理厂的大幅改造建设.

| 表 1 2014年广州市污水处理厂污泥处理处置情况 Table 1 Sludge treatment and disposal of sewage treatment plant in Guangzhou City in 2014 |

但目前广州市污水处理厂的污泥处理与处置仍然存在处理率不高,处理处置途径、处置方式的监管方式还不够完善,监管还不够到位,缺乏长远的、系统性的规划,污泥最终处理处置设施配套严重不足,部分污泥处置环节不符合国家污泥相关政策及标准.

3 污泥处理处置技术路线 3.1 污泥处理处置技术路线污泥处理处置系统的决策应该基于减量化、稳定化、无害化和资源化的原则.与“四化”处理处置原则相对应的污泥处理方法主要包括:浓缩(调理)、脱水、厌氧消化、好氧消化、堆肥、干化和焚烧等.污泥处置及最终消纳的方法主要包括:土地利用、填埋、建筑材料利用等[16].

目前处理后的污泥泥质符合国家规范性排放标准要求并能在实际生产中实施的主要污泥处理处置技术路线有:(1) 对污泥进行脱水/深度脱水+热干化后,进行卫生填埋/(水泥窑/焚烧后灰渣)建材利用/焚烧发电/园林或土地利用;(2) 污泥掺加石灰稳定化后进行卫生填埋.其中石灰稳定-卫生填埋因为需要大量的石灰物料消耗,石灰稳定使污泥固含量不减反增,石灰提高了污泥泥体的碱度,使氨气的释放量大幅度提升,虽然氨气释放浓度未达到感觉阈值,但存在产生空气“二次污染”的风险,也会造成资源浪费[17].故石灰稳定-卫生填埋技术主要作为污泥处置应急方式.

3.2 污泥处理处置各技术路线的优缺点针对我国现有可行的污泥处理处置技术路线的适用泥质、减量程度、经济成本、资源再生利用程度和限制因素进行多方面进行分析比较(如表 2所示),各处理处置方式在经济效益及资源再生利用方面差距明显.其中脱水干化→土地利用技术的后续处置条件较为苛刻为最大的限制因素,其处理后的泥质必须达到《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284) 的标准,泥质中的重金属含量及有机致病物质都必须控制在规定标准的较低水平内;石灰稳定→卫生填埋技术的应用局限性较大,该处置手段不但会占用原有土地面积而且该处理过程有臭气废气的释放且泥质必须符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》(CJ/T 249) 的要求,以上两种技术在实际生产中应用范围都不大.而脱水干化→建材利用技术与脱水干化→焚烧发电技术虽在处理过程中存在一定的烟气处理问题但目前的技术发展足以很好地解决这一问题,并且两者的处理效果稳定、减量明显且经济效益显著,同时亦可实现资源再生利用,实际生产中也常采用这两种技术进行污泥处理处置.

| 表 2 污泥处理处置技术路线优缺点比较分析 Table 2 Comparative analysis of the advantages and disadvantages of sludge treatment and disposal technology |

根据《广州市城镇生活污水处理厂厂内污泥干化减量工作方案》规定,可以确定未来广州市污泥处理的技术方向为就地厂内脱水干化减量后,将处理后的污泥运输到异地或就地进行进一步的合理处置.

广州市大部分污水处理厂原已建设有重力浓缩池,具备就地厂内浓缩的硬件设施设备条件.目前广州市所有的污水处理厂均采用机械脱水.正在使用的脱水机有带式压滤脱水和离心脱水.但现有的脱水设备的脱水能力普遍仅达到含水率80%的要求,需要升级改造脱水设备才可以达到深度机械脱水的技术要求.

焚烧炉自持燃烧热值一般为4.18~4.60 MJ/kg,国内污水处理厂污泥的干基低位热值一般在8.37~12.55 MJ/kg,例如干基低位热值为11.70 MJ/kg、含水率80%的脱水泥饼实际热值仅为0.28 MJ/kg,更多的湿污泥的热值是负值,若采用污泥焚烧处置技术远不能满足自持燃烧的要求,必须进行干化以提高其热值.热干化工艺应根据后续的处理处置要求确定污泥热干化的程度,泥质及污泥的预处理程度对热干化效率有较直接的影响[18].

通过对广州市的污泥理化性质、经济发展水平、制度政策等多方面分析,可以确定适合广州市的污泥处理处置路线为:机械脱水+热干化→异地或就地处置,但从经济和后续处理角度分析,不同的脱水程度与干化程度将对投资和运行成本及处置方式造成不同程度的影响,故做以下技术组合路线分类.

广州市污泥处理处置的组合路线有:就地厂内就地干化减量(1) 浓缩(99.3%~97%)+常规机械脱水(含水率97%~80%)+热干化(含水率80%~40%);(2) 浓缩(99.3%~97%)+深度机械脱水(含水率97%~60%)+热干化(含水率60%~40%);(3) 浓缩(99.3%~97%)+机械脱水(含水率97%~80%)+深度机械脱水(含水率80%~60%)+热干化(含水率80%~40%);(4) 强化浓缩(99.3%~96%)+深度机械脱水(含水率96%~60%)+热干化(含水率60%~40%).经过一系列的污泥脱水干化处理后,可将污泥就地处置或运输至水泥厂作建筑利用/电厂用作焚烧发电/垃圾焚烧厂直接焚烧.

5 技术路线的成本分析及经济性分析 5.1 技术路线的成本分析以上4种组合技术路线是可以达到同样的脱水干化效果的,即技术上是可行的.因此,技术路线的选择主要还是取决于4种技术路线的经济成本.其成本对比如表 3所示.

| 表 3 机械脱水、热干化投资及运行成本对比 Table 3 Comparison of mechanical dehydration, hot drying investment and operating cost |

根据表 3数据可知,方式(3) 浓缩+机械脱水+深度机械脱水技术因其技术效果与其他技术路线相同或近似,但脱水方式却累赘重复,导致其投资及运行成本都远高于其他技术设计路线,这样的技术路线设置是不合理的;方式(1) 浓缩+常规机械脱水的成本主要来自脱水机的电耗和絮凝剂的投加量;方式(2) 以污泥调理+隔膜板框压滤技术为例,浓缩+深度机械脱水成本主要来自压榨泵和液压装置的电耗和药剂的投加量,方式(4) 强化浓缩+深度机械脱水较普通机械脱水成本略高,但组合技术路线的投资和运行成本主要决定于热干化系统.

热干化系统的成本取决于污泥干化过程中水分的蒸发量及其所耗费的能量.通常来说,将含水率为80%的污泥干化至40%以下的蒸发量是含水率由60%干化至40%蒸发量的3.5~4.5倍.因此,将含水率为80%的污泥干化至40%以下所消耗的能量比是含水率由60%干化至40%的单位处理成本的4倍.投资上可以节省约50%.尽量减少热干化系统的处理负荷,是降低投资和处理成本的关键.

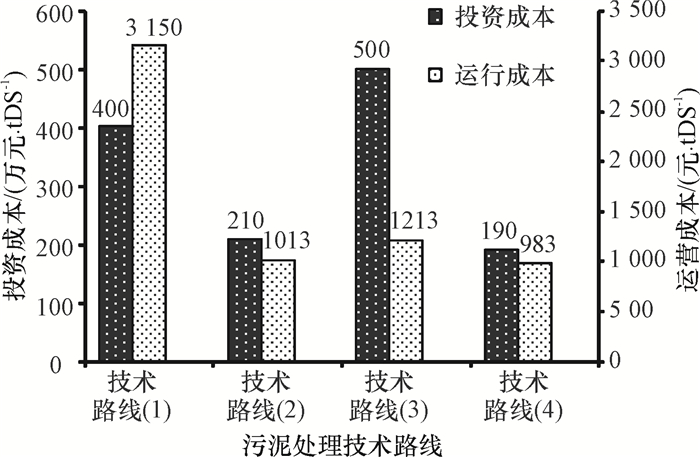

5.2 技术路线的经济性分析建设一整套湿污泥浓缩+机械脱水+热干化处理设备系统,必须同时考虑各技术路线的投资成本及运行成本,以求确定技术效果与总经济成本都为最佳的技术路线,4种技术路线的成本比较如图 2(见广州市城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术路线及厂内技术改造工程方案).

|

图 2 4种脱水+热干化技术路线的成本比较(以上数据均取表 3的上限值) Figure 2 Comparison of the cost of the 4 kinds of dehydration and hot drying technology(The data are taken from the upper limit of Table 3) |

对于污泥热法干化系统,脱水泥饼的含水率每降低1 %,每吨污泥(含水率80 %)干化的能源成本可以降低1~3元/月(随干化热源不同而变化).即经过机械脱水后的污泥含水率越低,热干化技术的的运行成本便可随之降低,从而降低总成本,但同时应注意相应的深度机械脱水投资及运行成本的增加.

根据表 3数据,从能耗、投资运营成本及技术工艺的合理性分析,可以得知:技术路线(3) 无论从投资、运行成本和工艺的合理性来说,都没有任何优势,故不考虑选用;技术路线(1) 投资成本要比技术路线(2)、(4) 都要高,而运行成本因能耗高也远高于技术路线(2)、(3)、(4),脱水效果也略逊于技术路线(2)、(4),同样从经济角度并不建议采用技术路线(1).

技术路线(2)、(4) 同属于“浓缩+深度脱水+热干化”的工艺路线,以处理100 tDS/d(含水率为80%)为例,1 t含水率为80%的湿污泥可折算为0.2 t的污泥干基,技术路线(2) 的单位投资总成本为210万元/tDS,运行总成本为20 260元;技术路线(4) 的单位投资总成本为190万元/tDS,运行总成本为19 660元,由以上数据可见,技术路线(2)、(4) 的投资运行成本数额相差并不大,但技术路线(4) 的成本稍低.且若采用技术路线(2)、(4) 替换现有脱水设备,原有投资可在1~2年内抵消.在可以达到相同脱水干化效果的前提下,优先考虑机械脱水方式的单位投资成本及运营成本可知,组合技术路线(4) 略优于(2).

因此,综合以上分析,污泥处理组合技术路线(4) 是较佳的组合技术路线选择.

6 结论综合广州市污泥处理处置现状,基于减量化、稳定化、无害化和资源化的原则,通过对其污泥含水率高、重金属超标等理化性质,结合厂内污泥干化减量的方案政策以及污泥处理处置组合技术路线的优缺点和经济性分析,可以得知强化浓缩(含水率99.3%~96%)+深度机械脱水(含水率96%~60%)+热干化(含水率60%~40%)→就地处置或运输至水泥厂作建筑利用/电厂用作焚烧发电/垃圾焚烧厂直接焚烧(其中污泥干化单位投资总成本为190万元/tDS,运行总成本为19 660元)为最符合广州市污泥处理处置现状的组合技术路线设计.

| [1] | YANG G, ZHANG G M, WANG H C. Current state of sludge production, management, treatment and disposal in China[J]. Water Research, 2015, 78: 60-73. DOI: 10.1016/j.watres.2015.04.002. |

| [2] | BARTłOMIEJ M C, JACEK N, PIOTR K. Review of sewage sludge management: standards, regulations and analytical methods[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 90: 1-15. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.11.031. |

| [3] | SAMOLADA M C, ZABANIOTOU A A. Comparative assessment of municipal sewage sludge incineration, gasification and pyrolysis for a sustainable sludge-to-energy management in Greece[J]. Waste Management, 2014, 34: 411-420. DOI: 10.1016/j.wasman.2013.11.003. |

| [4] | JAYARAMAN K, GöKALP I. Pyrolysis, combustion and gasification characteristics of miscanthus and sewage sludge[J]. Energy Conversion and Management, 2015, 89: 83-91. DOI: 10.1016/j.enconman.2014.09.058. |

| [5] |

高健磊, 闫怡新, 吴建平. 城市污水处理厂污泥脱水性能研究[J].

环境科学与技术, 2008, 31(2): 108-111.

GAO J L, YAN Y X, WU J P. Sludge dewatering property in municipal wastewater, treatment plant[J]. Environmental Science & Technology, 2008, 31(2): 108-111. |

| [6] |

张群, 潘晓. 上海临江水厂污泥脱水系统的运行优化[J].

中国给水排水, 2012, 28(16): 106-108.

ZHANG Q, PAN X. Operation optimization of sludge dewatering system in Linjiang WTP[J]. China Water & Wastewater, 2012, 28(16): 106-108. DOI: 10.3969/j.issn.1000-4602.2012.16.030. |

| [7] |

柳海波, 张惠灵, 范凉娟. 投加调理剂与表面活性剂对污泥脱水性能的影响[J].

中国给水排水, 2012, 28(3): 10-14.

LIU H B, ZHANG H L, FAN L J. Effect of joint action of inorganic conditioner and surfactant on dewaterability of sludge[J]. China Water & Wastewater, 2012, 28(3): 10-14. |

| [8] |

戴维良. 上海市竹园第二污水处理厂污泥脱水性能的研究[J].

中国给水排水, 2009, 25(21): 62-64.

DAI W L. Dewatering performance of sludge from Zhuyuan Second Wastewater Treatment Plant in Shanghai[J]. China Water & Wastewater, 2009, 25(21): 62-64. DOI: 10.3321/j.issn:1000-4602.2009.21.018. |

| [9] |

余杰, 田宁宁, 王凯军. 城市污水厂污泥处理与处置技术的新思路[J].

中国给水排水, 2008, 24(6): 10-14.

YU J, TIAN N N, WANG K J. New thought on treatment and disposal of sludge of municipal sewage treatment plants[J]. China Water & Wastewater, 2008, 24(6): 10-14. |

| [10] |

杨小文, 杜英豪. 污泥处理与资源化利用方案选择[J].

中国给水排水, 2002, 18(4): 31-33.

YANG X W, DU Y H. Options for sewage sludge treatment and reclamation for reuse[J]. China Water & Wastewater, 2002, 18(4): 31-33. |

| [11] |

余杰, 田宁宁, 王凯军. 中国城市污水处理厂污泥处理、处置问题探讨分析[J].

环境工程学报, 2007, 1(1): 82-86.

YU J, TIAN N N, WANG K J. Analysis and discussion of sludge disposal and treatment of sewage treatment plants in China[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2007, 1(1): 82-86. |

| [12] |

余杰, 田宁宁, 王凯军. 我国污泥处理、处置技术政策探讨[J].

中国给水排水, 2005, 21(8): 84-87.

YU J, TIAN N N, WANG K J. Discussion on the technical policy of sludge treatment and disposal in China[J]. China Water & Wastewater, 2005, 21(8): 84-87. |

| [13] |

刘敬勇, 孙水裕, 许燕滨, 等. 广州城市污泥中重金属的存在特征及其农用生态风险评价[J].

环境科学学报, 2009, 29(12): 2545-2556.

LIU J Y, SUN S Y, XU Y B, et al. Heavy metal characteristics in sewage sludge and its potential ecological risk assessment for agriculture use in Guangzhou[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2009, 29(12): 2545-2556. DOI: 10.3321/j.issn:0253-2468.2009.12.012. |

| [14] | NING X A, WANG J Y, LI R J, et al. Fate of volatile aromatic hydrocarbons in the wastewater from six textile dyeing wastewater treatment plants[J]. Chemosphere, 2015, 136: 50-55. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.03.086. |

| [15] |

胡佳佳, 白向玉, 刘汉湖. 国内外城市剩余污泥处置与利用现状[J].

徐州工程学院学报(自然科学版), 2009, 24(2): 45-49.

HU J J, BAI X Y, LIU H H. Analysis of urban residual sludge disposal and utilization of both home and abroad[J]. Journal of Xuzhou Institute of Technology(Natural Sciences Edition), 2009, 24(2): 45-49. |

| [16] |

史俊. 城市污水污泥处理处置系统的技术经济分析与评价(上)[J].

给水排水, 2009, 35(8): 32-35.

SHI J. Cost-effectiveness analysis and evaluation on the municipal wastewater sludge treatment and disposal system(Ⅰ)[J]. Water & Watsewater Engineering, 2009, 35(8): 32-35. |

| [17] |

蒋建国, 杜伟, 殷闽. 石灰稳定化污泥恶臭物质释放特征研究[J].

中国环境科学, 2012, 32(9): 1620-1624.

JIANG J G, DU W, YIN M. Release character of offensive odorants produced from lime stabilizing sludge[J]. China Environmental Science, 2012, 32(9): 1620-1624. |

| [18] |

史俊. 城市污水污泥处理处置系统的技术经济分析与评价(下)[J].

给水排水, 2009, 35(8): 56-59.

SHI J. Cost-effectiveness analysis and evaluation on the municipal wastewater sludge treatment and disposal system(Ⅱ)[J]. Water & Watsewater Engineering, 2009, 35(8): 56-59. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33