珠江三角洲地区的软土主要属于滨海相沉积软土, 是在海陆相交错作用下, 软土层和砂层交错沉积形成的, 土层内多为尖灭或透镜体, 分选程度差, 结构疏松, 软土层一般较厚且不稳定[1].本文研究的中山港地区位于珠江西口岸, 属珠江三角洲河网区, 其地貌单元为珠江三角洲海陆交互相沉积平原区.该地区基岩上的土层主要包括填土层和第四系冲积层.第四系冲积层(Qmc、Qac)是由冲积层和海陆交互相沉积层组成的, 该层广泛分布着由淤泥、淤泥质土组成的软土, 而软土较差的物理力学特性使得该层在实际的工程设计和施工中成为薄弱环节[2].此外, 软土具有很强的空间变异性, 即使在同一区域的不同地方, 软土的土性指标数据和工程特性也不尽相同, 因此掌握中山港地区软土的成因、分布、物理和力学特性对该地区的地基处理方案的选择和工程建设具有至关重要的作用[3].

本文利用数理统计的方法对中山港地区软土的土性指标进行统计分析, 得到各项指标的范围值、平均值、变异系数和标准值等, 并建立合适的回归方程, 分别对淤泥和淤泥质土的土性参数间的相关关系进行了分析, 选择不同区域软土的主要物理力学指标分析其纵向变化规律.分析结果为中山港地区软土的研究和工程建设提供了一定的借鉴.

1 物理力学指标统计及相关性分析 1.1 淤泥、淤泥质土的物理力学指标统计分析对土性指标特征的研究是岩土工程参数的取值和可靠度分析的基础, 也是确定地基基础设计分项系数的主要技术参数之一[4-5].收集中山港地区152个原状土, 通过土工试验, 得到其物理力学指标(含水率ω、湿密度ρo、干密度ρd、比重Gs、孔隙比e、饱和度Sr、液限ωL、塑限ωp、塑性指数Ip、液性指数IL、压缩系数a1-2、压缩模量Es、黏聚力c、内摩擦角φ等)数据, 利用数理统计的方法进行统计分析.统计分析的结果如表 1和表 2所示, 试验结果表明中山港地区软土主要具有以下特性.

| 表 1 中山港地区淤泥物理力学指标统计表 Table 1 Physical and mechanical properties of mud soil in Zhongshan port |

| 表 2 中山港地区淤泥质土物理力学指标统计表 Table 2 Physical and mechanical properties of mucky soil in Zhongshan port |

(1) 含水量高、孔隙比大.

软土的含水量在38.5%~74.3%之间, 液限的变化范围为34.2%~58.6%, 含水率均接近或超过液限, 这表明该地区软土主要处于流塑状态.其中淤泥的含水率明显高于液限, 而淤泥质土的含水率则与液限接近.软土的孔隙比主要集中在1.2~1.6之间, 其中淤泥的孔隙比在1.476~2.014之间, 淤泥质土的在1.057~1.496之间.

(2) 高压缩性.

软土的压缩性高, 其中压缩系数a的变化范围在0.6~1.96 MPa-1之间, 压缩模量Es在1.38~3.42 Mpa范围内, 属高压缩性土.其中淤泥的压缩系数在1.18~1.96 MPa-1范围内, 淤泥质土的在0.60~1.66 MPa-1之间.

(3) 低抗剪强度.

软土的抗剪强度低, 其中淤泥质土的黏聚力在0.8~16.6 kPa之间, 内摩擦角在1.9°~15.3°之间, 淤泥的黏聚力在1.0~5.9 kPa范围内, 内摩擦角在1.17°~7.5°之间.

软土的工程性质同生成环境及外界条件变化关系密切, 同一区域因历史变迁相近, 软土的工程性质往往表现出一定的规律性[6].依据上述结论, 将中山港地区软土与广州南沙地区、整个珠江三角地区软土的物理力学指标进行对比分析, 参阅相关文献[7-10]得出表 3.

| 表 3 南沙地区和珠江三角洲软土物理力学指标统计表 Table 3 Statistics of soft soil physical and mechanical indexes in Nansha and Pearl River Delta |

通过表 3可得, 中山港地区软土的含水率、孔隙比、压缩系数所处的变化范围均比南沙地区的要小, 黏聚力稍大, 塑性指数相近, 说明二者黏粒含量相近, 但中山港地区软土的力学性质稍好.在整个珠江三角洲地区, 中山港地区的软土含水率、孔隙比、液限、塑性指数、压缩系数均处于较低的变化范围内, 说明中山港地区的软土相对来说变异性更小.

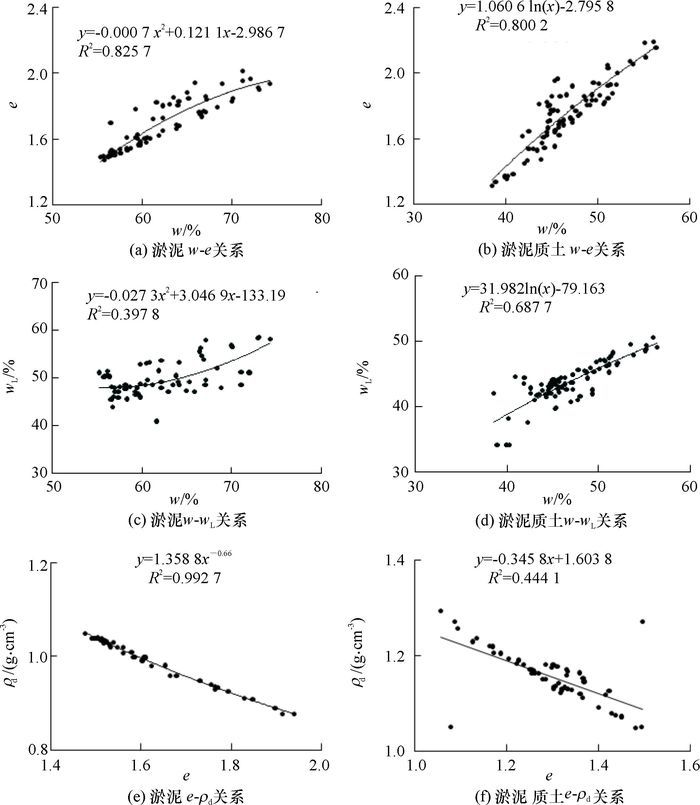

1.2 淤泥、淤泥质土的物理力学指标相关性分析软土的土性参数间存在一定的相关关系, 通过利用中山港地区152个原状土数据, 选择式(1) ~(5) 所示的一元线性回归方程和非线性回归方程, 以最小均方差为最佳拟合, 对淤泥和淤泥质土分别建立回归方程, 得到物理力学指标间的相关性程度如表 4、表 5和图 1所示.

| 表 4 淤泥物理力学指标的相关性 Table 4 Correlation of physical and mechanical indexes of mud soil |

| 表 5 淤泥质土物理力学指标的相关性 Table 5 Correlation of physical and mechanical indexes of mucky soil |

|

图 1 软土物理力学指标间相关曲线 Figure 1 Correlation curves of physical and mechanical indexes of soft soil |

| $Y = ax + b,$ | (1) |

| $Y = a{x^2} + bx + c,$ | (2) |

| $Y = a\ln {\rm{ }}(x) + b,$ | (3) |

| $Y = a{e^{bx}},$ | (4) |

| $Y = a{x^b}.$ | (5) |

(1) 软土的含水率与孔隙比、干密度、液限均有显著的相关性, 相关系数在0.631~0.995之间, 并且淤泥的含水率与干密度、孔隙比相关性甚好, 相关系数均达到0.9以上, 其中淤泥的含水率与内摩擦角也有一定的负相关性, 这与陈文庆[11]所得的结论相近, 即在一般情况下, 用同一种试验方法, 相同孔隙比的淤泥, 含水率越大, 内摩擦角越小.

(2) 软土的孔隙比与压缩系数、液限、干密度均有良好的相关性, 相关系数在0.586~0.996范围内, 但淤泥的上述指标间的相关性要明显好于淤泥质土的, 其中淤泥的孔隙比与干密度间的相关性最佳, R值达到了0.996.此外, 淤泥的孔隙比与内摩擦角也有一定的相关性.

(3) 淤泥的内摩擦角还与湿密度有关, 湿密度越大, 内摩擦角越小.淤泥的液限和塑性指数, 湿密度与压缩系数也均有显著的相关性, 通常情况下, 相同孔隙比的黏性土湿密度越大, 压缩系数越小; 湿密度相同的黏性土孔隙比越大, 压缩系数越小[12].对于淤泥质土而言, 除液限与塑性指数的相关性显著外, 上述其他参数的相关性均不佳, 说明该地区淤泥质土受土性参数指标影响的情况比较复杂, 土性参数间的相关性也存在区域性差异.

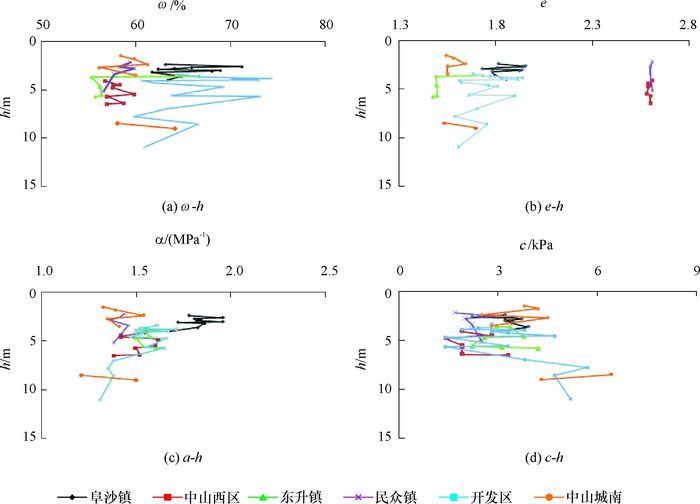

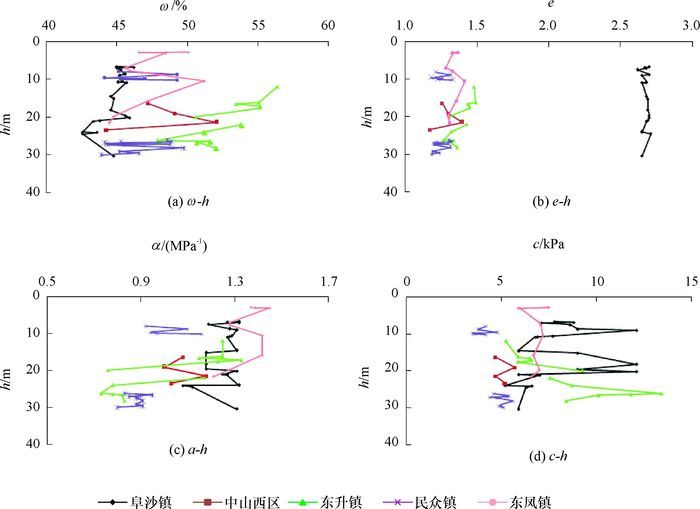

2 主要物理力学指标随土层深度的变化趋势通过对不同区域不同深度土层的物理力学指标的分析, 可以研究地基土工程地质性质的纵向及其空间的变化规律[13].在中山港地区7个不同镇(区)的工地上收集软土的土样, 选取含水率ω、孔隙比e、压缩系数a、黏聚力c进行分析研究, 分别得到不同区域的土性参数随土层深度的变化情况, 如图 2和图 3所示.

|

图 2 淤泥物理力学指标随深度变化 Figure 2 Silt physical and mechanical index changing with depth |

|

图 3 淤泥质土物理力学指标随深度变化 Figure 3 Physical and mechanical indexes of mucky soil changing with depth |

从图 2中可以看出, 不同区域淤泥的分布情况和土性指标变化情况均不同, 中山港地区淤泥土层的分布范围大概在2~12 m之间, 但由于开发区地区紧邻河道汇合处, 因此该处淤泥土层较厚, 最深处达到近15 m.从不同区域的土性指标纵向变化曲线来看, 上述区域大部分土层的含水率、孔隙比、压缩系数均随土层深度的增加而减小, 黏聚力则随之增大, 说明这些区域的淤泥在沉积过程中, 基本能得到正常的固结和压密.但在中山城南地区, 淤泥土层深度大致为9 m的范围内出现了薄弱层, 其含水率、孔隙比、压缩系数均出现突增的情况, 而黏聚力则骤减, 说明在此范围内软土的工程特性较差, 因此在施工中应着重注意对该范围土层的处理.

从图 3可以看出, 中山港地区的淤泥质土土层较厚, 在3~30m范围内均有分布, 但在某些区域内土层分布并不连续, 如东升镇和民众镇的淤泥质土土层之间又掺杂了其他土层, 因此处理起来较为复杂.从不同区域的土性指标纵向变化曲线来看, 大部分区域的部分土层均能得到正常的固结和压密, 但在阜沙镇、民众镇8~10m的土层范围内, 东升镇22~28m的土层范围内, 均出现了土性指标突变的情况, 且变化规律与土层深度并无关系, 说明该范围内的淤泥质土未能得到正常固结和压密, 工程力学特性差, 对工程施工不利.

这一结果与相关文献[14-15]中描述的中山地区的地形地貌特征相吻合:中山地区的主要河道集中在西北部, 河网密度自西向东逐渐增大, 平原被其分割成许多块体, 因此在中山港的西部和北部也广泛分布着较厚的软土层, 而中部以及东南部的软土层相对较薄.

3 结论(1) 通过大量的室内试验得到软土的物理力学指标数据, 研究结果显示, 中山港地区的软土含水率高(38.5%~74.3%)、孔隙比大(1.057~2.014)、压缩系数高(0.60~1.96)、抗剪强度低(0.8~16.6).

(2) 通过建立拟合度最佳的回归方程得出:软土的含水率、孔隙比、干密度之间有良好的相关性, 相关系数均在0.7以上.此外, 淤泥的孔隙比与干密度, 湿密度与压缩系数、内摩擦角也有很好的相关性, 相关系数在0.805~0.996之间; 而淤泥质土的液限与含水率、塑性指数也有较好的相关性, 相关系数分别为0.806、0.829, 但淤泥质土的其他的土性参数间的相关性并不明显, 体现了土性的差异性.

(3) 选择中山港地区不同区域软土的含水率ω、孔隙比e、压缩系数a、黏聚力c建立其随土层深度的变化规律曲线, 通过分析得出:中山港地区软土土层较厚且分布不均, 在0~30m范围内均有分布.该地区部分区域土层软土的含水率、孔隙比、压缩系数均能随土层深度的增加而减小, 而黏聚力则随之增大, 但仍存在局部的软弱夹层, 工程特性差.分析结果为中山港地区地质特性的研究和工程建设提供了参考依据.

| [1] | 张发如. 中国软土分布地理信息系统构建初步研究[D]. 西安: 长安大学公路学院, 2013. |

| [2] |

李小勇, 谢康和, 虞颜. 土性指标相关距离性研究[J].

土木工程学报, 2003, 36(8): 91-108.

LI X Y, XIE K H, YU Y. Research of the characteristics of correlation distance on soil properties indexes[J]. China Civil Engineering Journal, 2003, 36(8): 91-108. |

| [3] |

丁雷, 江永建, 陈多才, 等. 广州软土的力学特性及相关性分析[J].

铁道建筑, 2011(10): 75-78.

DING L, JIANG Y J, CHEN D C, et al. The mechanical properties and correlation analysis of soft soil in Guangzhou[J]. Railway Engineering, 2011(10): 75-78. DOI: 10.3969/j.issn.1003-1995.2011.10.024. |

| [4] |

阮波, 冷伍明. 黏性土物理力学指标的统计分析[J].

大坝观测与土工测试, 1998, 22(1): 5-7.

RUAN B, LENG W M. A statistical analysis of the cohesive soil physical and mechanical indexes[J]. Dam Observation and Geotechnical Tests, 1998, 22(1): 5-7. |

| [5] |

陈洪江, 崔冠英. 花岗岩残积土物理力学指标的概型分布检验[J].

华中科技大学学报, 2001, 29(5): 49-53.

CHEN H J, CUI G Y. Probability statistic analysis of physical mechanical parameters of granite eluvial soil[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology, 2001, 29(5): 49-53. |

| [6] |

吴长富, 朱向荣, 刘雪梅. 杭州地区典型土层抗剪强度指标的变异性研究[J].

岩土工程学报, 2005, 27(1): 94-99.

WU C F, ZHU X R, LIU X M. Studies on variability of shear strength indexes for several typical stratums in Hangzhou area[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2005, 27(1): 94-99. |

| [7] |

刘勇健, 李彰明, 伍四明, 等. 南沙地区软土物理力学性质指标与微结构参数的统计分析[J].

广东工业大学学报, 2010, 27(2): 21-27.

LIU Y J, LI Z M, WU S M, et al. Statistic analysis of physical -mechanical indexes and microstructure parameters of soft soil in Nansha area[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2010, 27(2): 21-27. |

| [8] |

潘钦生, 张可能, 周波, 等. 广州南沙软土工程特性分析[J].

地基基础工程, 2005, 9(4): 46-48.

PAN Q S, ZHANG K N, ZHOU B, et al. Statistic analysis of engineering properties of soft soil in Nansha area[J]. Geotechnical Engineering World, 2005, 9(4): 46-48. |

| [9] |

夏银飞, 吴代华, 文建华. 珠江三角洲软土物理力学指标统计分析[J].

公路交通科技, 2008, 25(1): 47-50.

XIA Y F, WU D H, WEN J H. Statistic analysis of physical and mechanical indexes of soft soil in Zhujiang delta[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2008, 25(1): 47-50. |

| [10] |

陈晓平, 黄国怡, 梁志松. 珠江三角洲软土特性研究[J].

岩石力学与工程学报, 2003, 22(1): 137-141.

CHEN X P, HUANG G Y, LIANG Z S. Study on soft soil properties of the pearl river delta[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2003, 22(1): 137-141. |

| [11] |

陈文庆. 福建沿海地区软土土性参数的多元化分析[J].

广东水利水电, 2010, 7: 10-15.

CHEN W Q. Diversity analysis of parameters of soil property in Fujian coastal areas[J]. Guangdong Water Resources and Hydro Power, 2010, 7: 10-15. DOI: 10.3969/j.issn.1008-0112.2010.01.004. |

| [12] |

翟静阳, 冷伍明. 粘性土物理力学指标的变异性及相互关系[J].

铁道建筑技术, 2001, 1: 49-51.

ZHAI J Y, LENG W M. The variability of physical and mechanical properties and their interrelation of clay soil[J]. Railway Construction Technology, 2001, 1: 49-51. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4539.2001.01.018. |

| [13] | 李相然, 姚志祥. 城市岩土地基工程地质[M]. 北京: 中国建材工业出版社, 2002. |

| [14] |

姚国伟, 林海本, 刘军. 中山市区的地质构造与岩土工程地质特性分析[J].

广州建筑, 2011, 39(1): 17-26.

YAO G W, LIN H B, LIU J. Geologic structure and engineering characteristics analysis in Zhongshan[J]. Building of Guangzhou, 2011, 39(1): 17-26. |

| [15] |

李平日. 中山港通海航道泥沙冲淤初步研究[J].

热带地理, 1990, 10(1): 16-24.

LI P R. A preliminary study of sediment deposition in Zhongshan harbour[J]. Tropical Geography, 1990, 10(1): 16-24. |

2016, Vol. 25

2016, Vol. 25