2. 广汽集团 汽车工程研究院,广东 广州 510640

2. Automotive Engineering Institute, Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., Guangzhou 510640, China

当发动机扭矩需求变化的时候,发动机动力总成的间隙和悬置弹性变形会导致发动机转速波动[1-3],驾驶员主观感受的驾驶性会也比较差.基于扭矩协调的发动机控制系统可以通过对扭矩输出的优化调整弱化发动机转速的波动,提高整车的驾驶性[4-7].

1 基于扭矩的发动机管理系统在基于扭矩协调的控制系统中,发动机管理系统采集所有的扭矩需求,然后确定不同的扭矩需求优先级并进行协调,最终实现扭矩输出[8-11].在扭矩转化实现的功能中,需求扭矩经过协调后分为气路扭矩和火路扭矩,气路扭矩主要是通过改变气缸内进气充量来实现,由气路扭矩计算得到期望进气量,再由期望进气量计算节气门开度,同时根据空燃比控制计算各缸实际喷油量,从而实现对气路的控制[12-13];火路扭矩通过干预点火提前角来实现.发动机管理系统基本流程如图 1所示.

|

图 1 发动机管理系统 Figure 1 Engine management system |

在一定范围内,随着点火提前角的增大,发动机发出的扭矩跟着增大,点火提前角过大则会产生爆震,发动机发出的扭矩会减小[14-15].

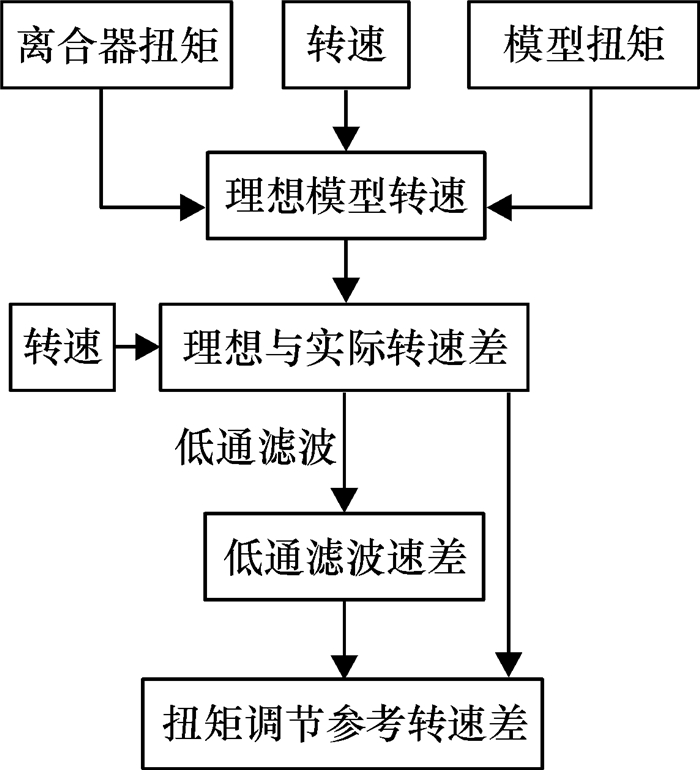

发动机管理系统通过点火提前角调节发动机扭矩是快速扭矩调节.因为发动机可以在下一次点火时实现点火提前角的改变,使其偏离最优角,因此可以在一定范围内快速改变发动机扭矩.快速扭矩补偿控制策略基本流程如图 2所示,每隔10 ms执行一次采样计算,根据参考转速差干预点火提前角.

|

图 2 快速扭矩补偿 Figure 2 The quick compensation of torque |

在汽车负荷发生大幅变化时候,数学模型根据发动机实际转速n和离合器传递扭矩M1计算理想模型转速为

| $ {n_1}\left( i \right) = {n_1}\left( {i-1} \right) + 0.01k\left( {{M_1}-{M_2}} \right), $ | (1) |

式中M2是理想扭矩;k是积分系数.实际转速和理想模型转速差为

| $ {n_{\rm{diff}}} = {n_1}-n. $ |

低通滤波后的转速差为

| $ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;\;\;{n_{{\rm{diff\_1}}}}\left( i \right) = \left[{{n_{{\rm{diff}}}}\left( i \right){A_0} + {n_{{\rm{diff}}}}\left( {i-1} \right){A_1} + } \right.\\ \left. {{n_{{\rm{diff}}}}\left( {i-2} \right){A_2} + {n_{{\rm{diff}}}}\left( {i-2} \right){A_2}} \right] -\\ {n_{{\rm{diff\_1}}}}\left( {i -1} \right){B_0} -{n_{{\rm{diff\_1}}}}\left( {i - 2} \right){B_1}, \end{array} $ | (2) |

式(2) 中,A0、A1、A2、B0、B1是可标定常数.用于快速扭矩调节的参考转速差为

| $ {n_2} = {n_{{\rm{diff\_1}}}}-{n_{{\rm{diff}}}}. $ |

加速过程中,负荷突变同时会对动力总成产生反向冲击,这种冲击会让乘坐人员感觉到抖动,可以通过扭矩调节削弱影响,改善驾驶舒适性.

这种反向冲击的产生是由于发动机本体在负荷的变化中会向弹性支撑轴承方向倾动,通过增加或减弱发动机扭矩可以反向影响发动机的移动.

当驾驶员加速踏板,发动机管理系统根据踏板开度计算驾驶员扭矩需求,通过火路和气路控制使发动机发出扭矩对于驾驶员扭矩需求变化有滞后,从而避免急踩加速踏板时候发动机扭矩突变.

3.1 气路扭矩变化加速时为获得期望的发动机扭矩,气路扭矩主要是预控,保证足够的进气量,作为火路扭矩调节的基础.如果进气量过大则会导致较大的点火角干预,这会增加油耗,并且进气量变化率过大时,空燃比控制比较困难,容易导致排放过高.因此,气路扭矩基本跟随驾驶员期望扭矩.

3.2 火路扭矩变化火路扭矩对发动机发出的实际扭矩的影响较大,并且能在下一次点火时响应需求快速调节发动机扭矩,因此火路扭矩不能变化太快.通过滤波方式使火路扭矩逐渐增加到驾驶员需求扭矩,基本公式为

| $ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;\;\;0.01\left[{{M_1}-{M_2}\left( {i-1} \right)} \right]/T + {M_0}\left( {i - 1} \right) = \\ {M_0}\left( i \right), \\ \;\;\;\;\;\;\;0.01\left[{{M_0}\left( i \right)-z{M_2}\left( {i-1} \right)} \right]/T + {M_2}\left( {i -1} \right) = \\ {M_2}\left( i \right), \end{array} $ | (3) |

其中, M1是目标需求扭矩,M2是滤波后的火路指示扭矩,T和z是滤波时间系数,执行采样计算的时间间隔为10 ms,M0是中间变量.

4 减速扭矩协调在松开油门减速的时候,为了减少扭矩突然下降引起的抖动,需要控制节气门开度的下降速度和点火提前角,从而控制扭矩缓慢平滑地下降.通过对火路和气路扭矩相同的滤波处理方式,使松开油门时发动机扭矩能够平滑地下降,每10 ms执行一次采样计算,基本公式为

| $ {M_3}\left( i \right) = {M_3}\left( {i-1} \right) + 0.01{M_1}/{T_0}, $ | (4) |

式中M3气路是处理后的气路指示扭矩,T0是滤数.

通过减速扭矩协调可以减小扭矩的下降速度,但是下降速度太慢会让驾驶员感觉不到减速.因此在减速的初期和后期要采用不同的滤波系数,在扭矩较大的初期滤波速度要快,离合器扭矩较小的后期采用减慢的滤波速度.

5 优化控制结果及分析 5.1 试验准备实验车辆主要参数如表 1所示,实验使用主要设备如表 2所示.

| 表 1 车辆基本参数 Table 1 The basic parameters of the engine |

| 表 2 主要设备 Table 2 The main equipment |

通过INCA软件将控制策略刷写到标定用控制单元ETK里,使用ES592采集数据信息,并且在MDA软件里分析数据.

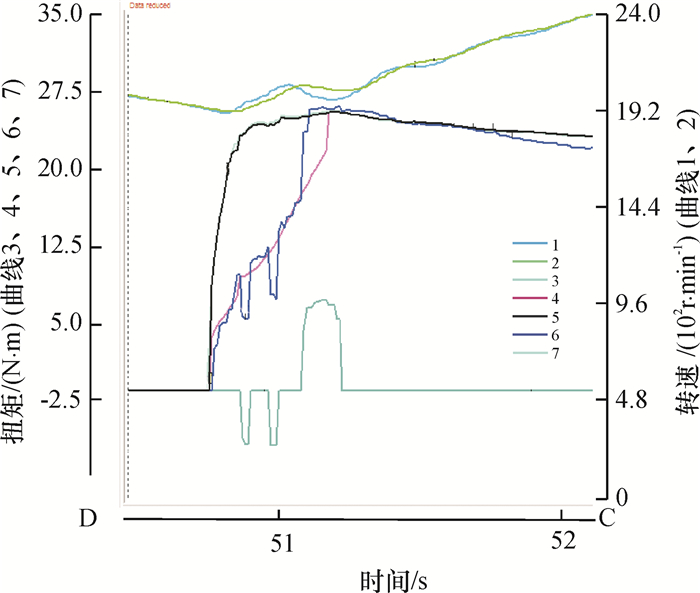

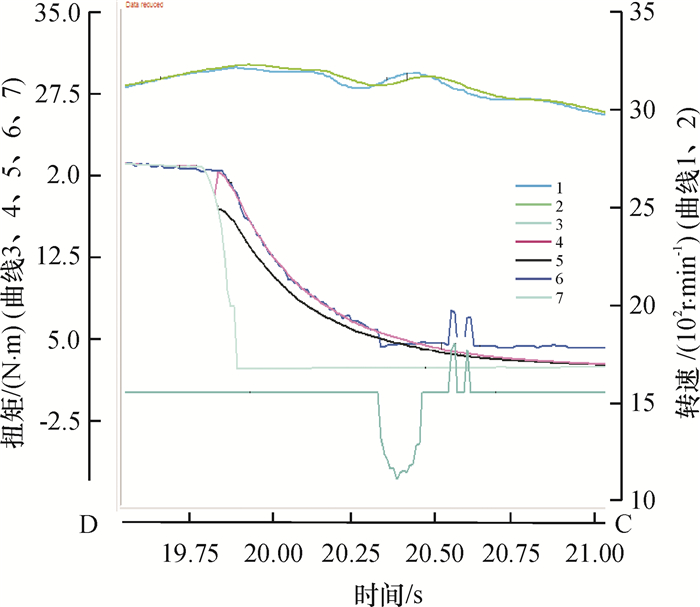

5.2 加速分析原车控制策略没有控制加速时的发动机扭矩响应,加速时发动机实际扭矩变化和发动机转速波动变化如图 3所示(基准扭矩为250N.m, 图 4~图 6同);把发动机加速扭矩控制策略刷写到ETK里,此时发动机实际扭矩变化和发动机转速波动变化见图 4.

|

图 3 无扭矩控制加速时发动机转速变化 Figure 3 The engine speed changes when accelerating without the torque control |

|

图 4 有扭矩控制加速时发动机转速变化 Figure 4 The engine speed changes when accelerating with the torque control |

|

图 5 无扭矩控制减速时发动机转速变化 Figure 5 The engine speed changes when decelerating without the torque control |

|

图 6 有扭矩控制减速时发动机转速变化 Figure 6 The engine speed changes when decelerating with the torque control |

图 3中,曲线3是由踏板开度计算的驾驶员目标扭矩,原控制策略的期望火路扭矩曲线4和气路扭矩曲线5与目标扭矩大小相等(曲线3、4和5重合),由此决定的发动机实际扭矩曲线6快速增加,经过0.38 s增加到最大.此时发动机悬置和动力总成弹性变形导致发动机转速曲线1波动严重.

图 4中,曲线3是由踏板开度计算的驾驶员目标扭矩,在加速时候火路指示扭矩曲线4是由目标扭矩滤波得到,当发动机实际转速曲线1高于理想转速曲线2时候,由转速差决定的快速扭矩补偿曲线7为负值,反之补偿为正值,由此决定的发动机实际扭矩经过0.43 s增加到最大.此时发动机扭矩变化较慢,并且快速扭矩补偿减弱部分弹性力变化对转速的影响,发动机实际转速波动较小,驾驶性感受较好.

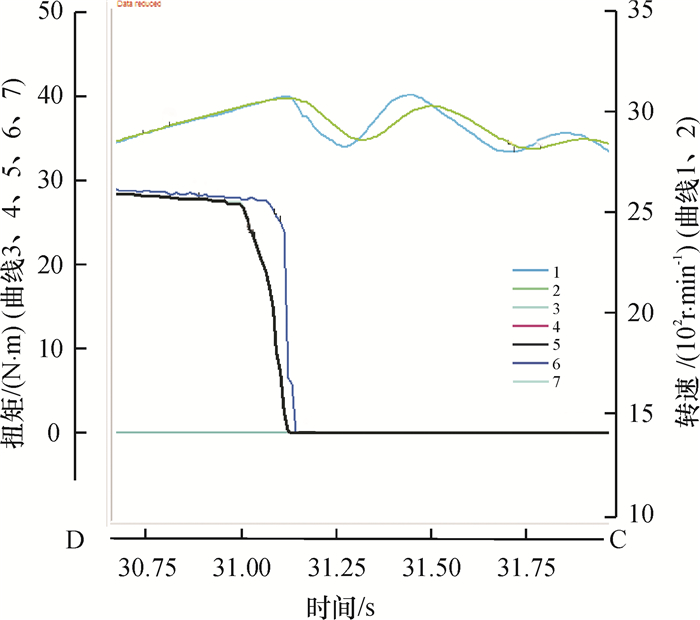

5.3 减速分析原车控制策略没有控制减速时的发动机扭矩响应,减速时发动机实际扭矩变化和发动机转速波动变化见图 5;把发动机减速扭矩控制策略刷写到ETK里,此时发动机实际扭矩变化和发动机转速波动变化如图 6所示.

图 5中,曲线3是由踏板开度计算的驾驶员目标扭矩,减速时驾驶员目标扭矩快速减小为零,期望火路扭矩曲线4与期望气路扭矩曲线5跟随目标扭矩快速变化(曲线3、4和5重合),由此决定的发动机实际扭矩曲线6快速减小到零.此时传动系传递的扭矩为零,传动系之前的弹性变形快速恢复导致发动机转速波动严重.

图 6中,减速时候驾驶员目标扭矩快速减小到零,期望火路扭矩曲线4与期望气路扭矩曲线5通过滤波缓慢减小.当发动机实际转速曲线1高于理想转速曲线2时候,由转速差决定的快速扭矩补偿曲线7为负值,反之补偿为正值.由此决定的发动机实际扭矩曲线6减小缓慢,并且快速扭矩补偿减弱部分弹性力变化对转速的影响,发动机实际转速波动较小,驾驶性感受较好.

6 结束语本文通过控制发动机扭矩的响应,减弱了车辆在加减速度时传动系统弹性变形对发动机转速的影响,减小了发动机转速的波动,优化了车辆的驾驶性能.

| [1] |

张斌彧, 熊锐, 陈礼. 基于拉格朗日的汽车动力总成悬置系统振动分析[J].

广东工业大学学报, 2011, 28(1): 41-41.

ZHANG B Y, XIONG R, CHEN L. The modeling of automobile powertrain mounting system and vibration analysis by lagrange[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2011, 28(1): 41-41. |

| [2] | 武欣欣. 悬置的动态特性及其对动力总成系统的影响[D]. 上海: 上海交通大学机械与动力工程学院, 2010. |

| [3] | 张伟峰. 汽车发动机动力总成悬置系统分析与优化研究[D]. 合肥: 合肥工业大学交通运输工程学院, 2009. |

| [4] | 卢京民. 新能源汽车驾驶性研究[D]. 大连: 大连理工大学汽车工程学院, 2013. |

| [5] |

王行, 阳林, 彭仁杰, 等. 基于ADAMS的FSAE赛车前悬架优化设计[J].

广东工业大学学报, 2013, 30(3): 105-108.

WANG H, YANG L, PENG R J, et al. Optimization of a FSAE racing car's front suspension based on ADAMS[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2013, 30(3): 105-108. |

| [6] | 张塬. 汽车动力性能的主观评价研究[D]. 西安: 长安大学汽车学院, 2013. |

| [7] |

邢如飞, 管欣, 田承伟, 等. 汽车操纵稳定性主观评价指标权重确定方法[J].

吉林大学学报, 2009, 39(S1): 33-38.

XING R F, GUAN X, TIAN C W, et al. Weight of subjective evaluation indexes for car handling and stability[J]. Journal of Jilin University, 2009, 39(S1): 33-38. |

| [8] |

张凡武. 基于扭矩的汽油机控制模型开发及验证[J].

汽车科技, 2010(2): 16-21.

ZHANG F W. Development and verification of the control model based on Torque[J]. Automobile Science and Technology, 2010(2): 16-21. |

| [9] | BYUNGHO L, GIORGIO R, YANN G. Engine control using torque estimation[C]//Proceedings of the 2001 SAE World Congress. Detroit, USA: SAE, 2001. 2001-01-0995. |

| [10] | HEINTZ N, MEWS M, STIER G. et al. An approach to torque-based engine management systems[C]//Proceedings of the 2001 SAE World Congress. Detroit, USA: SAE, 2001. 2001-01-0269. |

| [11] | SHINYA S, SHINJI N, HIROMU K, et al. An accurate torque-based control by learning correlation betweentorque and throttle position[C]// Proceedings of the 2008 SAE World Congress. Detroit, USA: SAE, 2008. 2008-01-1015. |

| [12] | 朱二欣. 电子节气门控制系统的开发研究[D]. 西安: 长安大学汽车学院, 2005. |

| [13] | 陈剑. 汽油机电子节气门控制系统设计与控制方法研究[D]. 西安: 长安大学汽车学院, 2011. |

| [14] | 熊家秦. 汽油机主要运行参数对爆震影响的研究[D]. 广州: 广东工业大学机电工程学院, 2013. |

| [15] |

汪云, 魏明锐. 点火提前角的仿真计算[J].

小型内燃机与摩托车, 2006, 35(2): 16-18.

WANG Y, WEI M R. Smiulating calculation of preignition angle[J]. Small Internal Combustion Engine and Motorcycle, 2006, 35(2): 16-18. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33