随着房地产市场升温,小产权房①所引发的问题日渐凸显,相关研究也逐渐受到学术界的重视.纵观小产权房已有的研究发现,目前学界对该问题主要从社会学、新制度经济学、法学等角度进行研究,主要探索的是小产权房产生的制度根源、形成原因、形成机制、利益博弈及治理建议等方面[1-5].这些已有理论已基本构建出小产权房问题的解释理论框架.然而,由于小产权房的非正规性[6],其空间分布资料难以获取,学界对这种“非正规空间生产”[7]只停留在定性分析上,其空间分布特征与影响因素的研究尚有待深入.为深化和扩展小产权房地理学理论研究,本文试图通过探讨小产权房的空间分布特征,并构建指标体系,分析其影响因素,以反映其空间分布差异性的内在机制.

① 小产权房一词是人们在社会实践中形成的一种俗称,在我国的法律法规中并没有出现过,也没有明确的限定.目前学术界较为认可的定义是:建设在未办理土地征用手续的农村集体土地上,未交纳土地出让金和各种税费,自行开发并对外销售的商品性住房.

学者们普遍认为小产权房是政策产物[8-10],其本质是二元土地制度下相关利益主体对土地增值收益的争夺[11-13],小产权房市场的形成是农民对低廉征地补偿进行的空间抗争[14].广州“小产权房”开发行为开端于1990年代初,时称“农村集资房”①.据不完全统计,截至于2000年,广州全市农村集资房约有1 200多万m2,多分布在白云、天河、黄埔、海珠、芳村.而广州市白云区农村集资房项目和面积均列广州各区之首,占了全广州市农村集资房的三分之二.因此,白云区农村集资房问题在广州具有极大的代表性,对其进行研究具有重大的参考价值.

① 农村集资房作为特定术语,最早出现在广州市人民政府穗府[1997]48号文件中,是对特定时期特定住房形态的一种称谓.该文件的第一条对“农村集资房”进行了限定:于1996年12月以前,在广州市白云、天河、珠海、黄埔、芳村5个行政区范围内,未办理《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》,在农村集体土地上(含农村征地留用地上)进行集资而修建的房屋.

1 研究区域、方法与数据处理 1.1 研究区域白云区位于广州市中心区北部,地处北回归线以南,区境地理坐标为东经113°08′至113°34′、北纬23°07′至23°25′,南连黄埔、天河、越秀、荔湾,北至从化市、花都区,东邻萝岗区,西临佛山市南海区.1987年1月,经国务院批准定名为白云区,列入城区建制.至2010年,白云区常住人口220万,面积665 km2,占广州市区土地总面积的8.50%,辖4镇16街.

根据政府相关文献界定,农村集资房主要建于1996年12月以前.但根据对白云区的调查发现,有将近40%乡镇政府主导的农村集资房后续开发行为是发生在1997年~2001年之间.因此,本文所指的农村集资房为:在1987年1月1日~2001年12月31日,建设在农村集体土地上,以宅基地房名义修建,以房地产开发并对外销售为目的的住房.而截止本文研究时段内,即2002年,白云区辖10镇15街188村.

1.2 空间测度模型 1.2.1 聚集度指数农村集资房的区位选择受到社会、经济、政策和区位等因素的影响.为了判别区、镇中心对农村集资房项目区位的影响,本文运用Arcgis10.0将农村集资房空间信息与2002年镇街空间分布图进行叠加,计算各镇街农村集资房项目相对村(社区)对镇街行政中心的聚集度指数.

假设农村集资房项目、镇街行政中心及各村(社区)在平面内是大小均一的点,运用Arcgis10.0提取农村集资房项目及各村(社区)的中心点,并计算各村(社区)到所属镇街行政中心的平均距离D1i和各镇街农村集资房项目到所属镇街行政中心的平均距离D2i,其中,i代表各镇街(i=1, 2, 3, …, m).将每个镇街的D1i与D2i进行比较,即可得到反映项目相对村(社区)对镇街行政中心的聚集度指数r,

| $ r = \frac{{{D_{2i}}}}{{{D_{1i}}}}. $ |

聚集度指数r值代表着农村集资房项目相对镇街行政中心的不同集聚程度,可通过r值的大小来判断农村集资房项目是否以镇街行政中心为中心具有集聚分布的规律.当0 < r < 0.5时,样本点以镇街行政中心为中心呈现集聚分布状态;0.5 < r < 1时,样本点趋近于集聚分布,但其集聚程度下降;r≥1时,样本点呈现空间均匀分布.

1.2.2 缓冲区分析为判别交通干线对农村集资房分布的影响,本文运用Arcgis10.0中的缓冲区分析功能[15],对4大纵向主干道以100 m为间隔做缓冲分析,分析农村集资房项目数量、规模与4大纵向主交通线距离的关系.

1.3 数据收集与处理本文主要以1987年至2001年白云区农村集资房作为主要研究对象,其统计数据来源于白云区相关部门的档案资料.以2002年镇街空间边界为基础,统计各镇街农村集资房的数量与规模等数据,并通过统计年鉴获取2001年各镇街社会经济数据,分析空间分布差异性的内在机制.

首先,利用白云区相关部门的原始资料进行整理,提取176个典型农村集资房项目,并对其进行数据要素提炼.其次,通过Google Earth查询和Arcgis10.0系统赋予176个项目中心点的地理坐标和分析农村集资房的空间分布特征.在分析空间特征时,通过构建聚集度指数、缓冲区分析等判别农村集资房对空间区位的选择分布.最后,在农村集资房的空间分布特征分析基础上,通过选取因子及指标,基于SPSS平台构建农村集资房项目空间分布的影响因素分析模型,进一步分析农村集资房空间分布影响因素的内在机制.

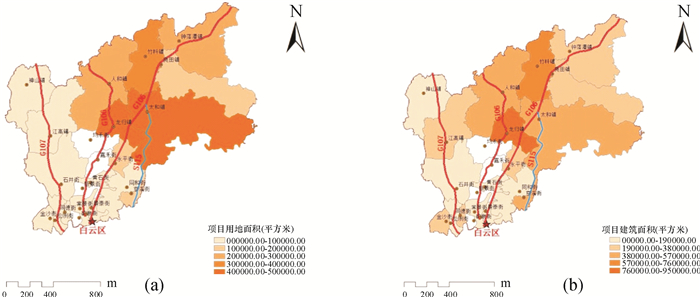

2 测度结果与空间分布特征 2.1 空间分布格局截至2001年底,白云区有农村集资房项目达176个,建筑面积为604.6万m2(见表 1).从行政区划来看,农村集资房项目空间分布主要集中在龙归镇、太和镇、人和镇、竹料镇.其中,龙归镇的农村集资房的建筑面积居全区首位,占全区农村集资房建筑总量的17.8%;太和镇的农村集资房用地面积为全区之最,占全区农村集资房项目用地的21.5%.人和镇、竹料镇的项目建筑面积,分别占全区总量的8.8%、9.6%,项目用地面积分别占全区总量的12.2%、11.5%.城乡结合部镇街农村集资房项目也相对较多,如:京溪街农村集资房的建筑面积、占地面积分别占全区总量的8.80%、4.5%;永平街的分别占全区总量的6.0%、6.9%.城区镇街的农村集资房项目在全区中的占比较小,如:景泰街、三元里街的农村集资房项目建筑面积分别只占全区总量的2.0%与0.2%,用地面积分别占全区总量的0.9%与0.1%.

| 表 1 1987-2001年白云区农村集资房分布 Table 1 Distribution of the rural co-operative financing housing in Baiyun District from 1987 to 2001 |

总体看来,农村集资房项目空间分布呈现出内涵外延相结合,以外延扩散为主的特点.从图 1可以明显看出,白云区农村集资房开发向郊区发展趋势十分明显,依托主干道G106、G105的交通优势,拥有大量土地资源的中远郊的龙归镇、太和镇成为广州白云区农村集资房开发热点区域.

|

图 1 白云区农村集资房用地面积(a)及建筑面积(b)空间分布 Figure 1 Spatial distribution of the rural co-operative financing housing in Baiyun District: land area (a) and floor area(b) |

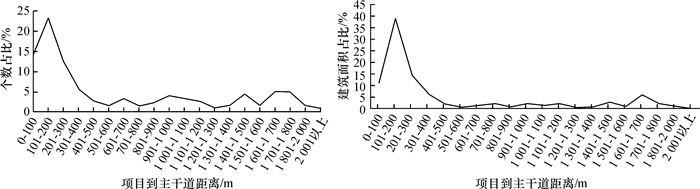

白云区农村集资房项目空间结构演变呈现出沿以南北向主干道由中心城区向郊区推进的特点.从图 2看出,城区在各个方向的交通都较为便利,所以交通干道对农村集资房的空间分布影响表现不明显,而在城乡结合部、中远郊区及远郊等地区却表现突出,在增槎路-G107、机场路-G106、白云大道-G105及广州大道北-S115四大纵向主干道两侧形成了农村集资房项目的密集分布带.由此可见,交通干道对农村集资房的空间分布影响比较明显,农村集资房建设依赖重大交通干线向郊区扩展.

|

图 2 白云区农村集资房项目交通指向性分析 Figure 2 Traffic direction distribution of the rural co-operative financing housing in Baiyun District |

由表 2可以看出,距主干道500 m以内的缓冲区是农村集资房项目最为密集的区域,分布于其中的项目个数总量所占比重为58.52%,项目建筑面积总量所占比重为73.59%;距主干道501~1 000 m的区域,农村集资房项目分布相对密集,项目个数总量所占比重为13.07%,项目建筑面积总量所占比重8.08%;而距主干道2 000 m以上的区域内分布的项目个数及建筑面积已很少,其建筑面积总量所占比重已不足0.2%.这一结果表明,随着项目地理位置相对主干道距离的增加,农村集资房项目数量及建筑面积显著减少(见图 3).

| 表 2 主干道缓冲区农村集资房分布统计 Table 2 Statistical data of the rural co-operative financing housing in major road buffers |

|

图 3 主干道缓冲区农村集资房项目分布趋势 Figure 3 Distribution trend of the rural co-operative financing housing in major road buffers |

根据农村集资房项目资料的可获得性及农村集资房项目分布情况,本文按2002年白云区的行政区划对农村集资房属地进行划分,并计算其内部农村集资房项目相对镇街行政中心的聚集度指数r(见表 3).

| 表 3 白云区农村集资房项目聚集度指数(r) Table 3 Indexes of spatial aggregation (r) of the rural co-operative financing housing in Baiyun District |

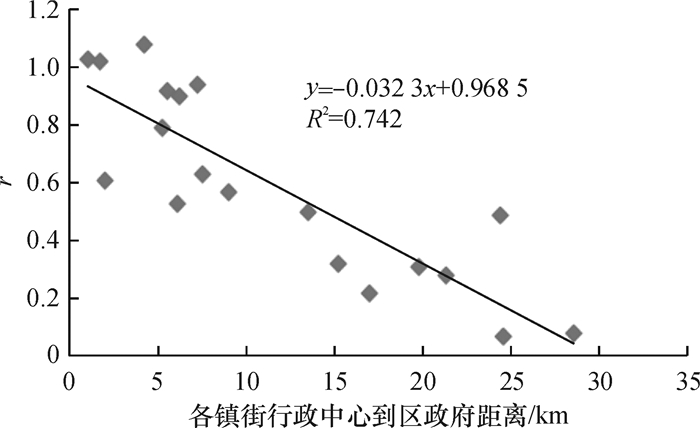

通过空间聚集度指数r值测度,发现r值有随着各镇街行政中心到区政府的距离增加而递减的趋势(见图 4).中远郊区的龙归镇、太和镇、江高镇、人和镇及远郊的神山镇、竹料镇、良田镇及钟落潭镇,其聚集度指数r均小于等于0.5,表明中远郊区及远郊的农村集资房项目均以镇行政中心为依托,集聚在镇行政中心附近;城乡结合部的石井街、金沙街、永平街、同和街、京溪街、棠景街、黄石街等的聚集度指数r在0.5~1之间,表明城乡结合部的农村集资房项目虽然呈集聚分布,但其分布已趋于均匀;属老城区的三元里街、景泰街及同德街等的聚集度指数r大于1,表明城区的农村集资房项目在其所在区域分布呈现均质性.

|

图 4 r值趋势分析 Figure 4 Trend of the indexes of spatial aggregation (r) |

由此可见,由于农村集资房项目自身配套的不完善,其发展必须依赖周边生活设施及服务配套.在城区及城乡结合部,日益完善的公建配套为农村集资房的分散化发展提供了良好的条件;在中远郊及远郊,镇区较为完善的设施配套服务及丰富的土地资源让其得以规模化发展,并形成了以龙归镇、太和镇、江高镇、神山镇、竹料镇、良田镇及钟落潭镇等镇区为中心的规模较大的农村集资房集聚区.从图 5可以看出,广州农村集资房项目主要分布在都市边缘区,其空间结构呈现出多中心扩散趋势.

|

图 5 白云区农村集资房项目空间集聚性分析 Figure 5 Spatial aggregation distribution of the rural co-operative financing housing in Baiyun District |

白云区农村集资房单个项目规模在空间分布上具有明显的区域差异性.由图 6可见,栋数超过80栋的项目主要分布在土地资源丰富的远郊的竹料、良田和钟落潭及中远郊的龙归、太和,而位于城乡结合部的永平街的松园山庄为一大型别墅项目,成为栋数规模分布的异常值;栋数为20~80栋的项目主要分布在远郊的神山及中远郊区的江高、人和、龙归、太和;城乡结合部的永平、京溪、同和、石井及松洲的项目栋数规模主要为6~20栋;而老城区的景泰、三元里等的项目栋数基本为1~5栋.从用地规模分级看,用地面积超过12万m2的项目主要分布在太和、竹料及钟落潭;用地面积在3万~12万m2的项目主要分布在江高、人和、龙归、太和、竹料、良田等中远郊及远郊;而老城区的景泰、三元里等项目用地面积基本不超过1万m2.从建筑量分级看,建筑面积超过15万m2的项目主要分布在江高、太和、竹料及钟落潭等中远郊及远郊;建筑面积在5万~15万m2的项目主要分布在竹料、良田、钟落潭、江高、人和、龙归、太和、同和、京溪、永平等远郊、中远郊及城乡结合部;老城区的景泰、三元里等的项目建筑面积基本在3万m2以下.

|

图 6 白云区农村集资房项目建设规模分布情况 Figure 6 Construction of the rural co-operative financing housing in Baiyun District |

农村集资房作为一种特殊的房地产,影响其空间布局的因素除了与普通商品房的影响因素相似外,还受到小城镇发展政策的影响.因此本文在考虑资料的可获得性的基础上,选择区位因素、社会因素、经济因素及小城镇发展政策因素等共10个子因子作为模型的自变量(见表 4).

| 表 4 影响因子及指标体系 Table 4 Impact factors and indicator system |

选取项目用地面积规模总量及项目建筑面积规模总量为因变量,选择的10个自变量全部进入相关分析模型.通过观察两个因变量与自变量的散点图发现,因变量与自变量之间并不是单纯的线性相关.因此,本文对因变量与自变量做Spearman相关分析,分析10个自变量与各镇街农村集资房规模因变量的相关性(见表 5).

| 表 5 Spearman相关性分析 Table 5 Spearman's correlation analysis |

由表 5可知,去掉显著水平大于0.1的因子,得到对各镇街农村集资房项目用地面积规模总量、建筑面积规模总量影响较为显著的因子有:政策因素、镇街项目到区政府平均距离、镇街项目到主干道的平均距离与农村人均纯收入水平.其中,与镇街项目用地面积规模总量相对应的相关系数分别为:0.690、0.704、-0.523与-0.649,镇街项目建筑面积规模总量相对应的相关系数分别为:0.604、0.537、-0.411与-0.494,前两个影响因素与因变量呈正相关关系,最后两个影响因素与因变量呈负相关关系.

在影响因素的相关性分析结果中,通过自变量两两之间的偏相关分析后发现,镇街项目到区政府平均距离与农村人均纯收入水平存在共线性.因此,本文取用逐步回归法,剔除掉多重共线性因子农村人均纯收入水平,并将因变量与自变量分别进行线性、对数线性及半对数线性回归分析.由表 6可知,对于因变量来说,用地面积规模总量与建筑面积规模总量对数线性模型的复相关系数分别为0.831和0.681,说明自变量和因变量之间的线性关系较强.从判定系数R方来看,对数线性模型比线性模型、半对数模型的拟合程度要好,具有较好的解释能力,故研究将采用对数线性函数来表达自变量与用地面积规模总量之间的关系.

| 表 6 三种回归模型分析 Table 6 Analysis of three regressive models |

通过对数线性模型的回归分析,得到进入模型的3个自变量的回归系数及常量,由此得出广州白云区农村集资房在各镇街的用地规模模型:

| $ {\rm{ln}}{Y_1} = 5.\;496 + 0.\;263{X_{10}} + 0.\;842{\rm{ln}}{X_1} - 0.\;415{\rm{ln}}{X_2} $ |

及建筑面积规模模型:

| $ {\rm{ln}}{Y_2} = 7.\;814 + 0.\;253{X_{10}} + 0.\;572{\rm{ln}}{X_1} - 0.\;236{\rm{ln}}{X_2}, $ |

其中,用地规模模型的F检验的P值=0.000,建筑规模模型的F检验的P值=0.022,表明解释变量整体对规模因变量具有显著影响.从模型的系数情况可以看出,对于各镇街农村集资房的建设规模总量来说,区位因素中代表地理位置因素的镇街项目到区政府平均距离因子的影响最大,而政策因素及区位因素中代表交通可达性的镇街项目到主干道的平均距离因子对其具有一定的影响.

1) 区位因素

由特征变量的回归系数可知,区位因素中的地理位置因素对镇街内农村集资房的建设规模总量影响程度最大,而且与建设规模总量呈正相关关系,这意味着其他因素不变的情况下,越远离区行政中心,镇街内农村集资房建设规模总量越大.而交通可达性同样是农村集资房项目选址时考虑的重要因素,它直接影响着人们外出活动的方便程度.交通可达性与项目距主干道距离呈负相关.由回归分析结果可以看出,离主干道越远,交通可达性越差,农村集资房用地规模越小.

2) 政策因素

由特征变量的回归系数可知,政策因素变量对镇街内农村集资房的建设规模总量为正相关影响.这意味着,在政策利好的镇街,农村集资房的建设总量大,而在地方城市政府监管力度大的区域,农村集资房建设总量较小.

3) 经济因素

农村人均纯收入水平代表着经济因素,虽然不能进入回归模型,但从相关系数可以看出,其与用地面积规模及建筑面积规模均为显著的负相关.农村人均收入水平高的镇街,农村集资房建设总量较小,而农村人均收入水平较低的镇街,农村集资房建设总量较大.农村人均收入水平与项目规模分布的负相关也意味着,在经济转型阶段,农村有发展经济、增加收入的冲动.这一冲动激励了农民自主开发集体土地的行为,以求分享土地的增值收益.因此,农民是农村集资房建设的主要参与者与受益者.特别是乡镇政府退出农村集资房开发市场后,农民与村社集体组织一起,成为了农村集资房的主要供给者,与政府形成博弈的状态.

综上所述,广州农村集资房项目空间分布的影响因素较为复杂.在不同区域,各影响因素的相互关系及主导因素不尽相同,项目空间分布也表现出不同的特征,从而使农村集资房项目空间分布具有明显的区域性:依托优越的生活配套及便利的交通环境,城区农村集资房项目空间分布较为分散,而由于城区城镇化水平高,城市监管力度大,而且集体土地资源不充分,项目建设规模总量偏小;拥有交通优势及较为丰富的集体土地资源的城乡结合部,农村集资房项目空间分布相对城区较为集中,政府的监管力度相对较弱,建设规模相对城区较大;依托便捷的交通、丰富的集体土地资源,在政府监管不力的中远郊区,农村集资房主要依托镇区中心的生活配套及服务配套呈规模化发展,其建设规模总量相对城乡结合部更大,如:作为侨乡的龙归镇,在积极吸引外资发展发展小城镇的政策背景下,依托G105、G106的交通优势,其农村集资房用地规模总量及建筑面积规模总量均居全区前茅,成为全区农村集资房建筑面积规模总量最大的地区;而远郊虽然拥有更为丰富的集体土地资源,但其地理位置较为偏远,因此远郊农村集资房的建设规模总量较中远郊区的小.

4 结论及讨论1) 本文基于Arcgis10.0分析平台,通过构建相关的分析模型,以白云区为例,判别广州农村集资房空间分布的特征与规律.研究结果表明:(1)农村集资房项目空间分布具有明显的交通指向性;(2)农村集资房项目相对所属镇街行政中心的空间集聚效应由于区位的不同而存在差别;(3)单个农村集资房项目规模在空间分布上存在明显区域差异性.

2) 通过相关性分析及对数线性模型的回归分析发现:(1)地理位置因素对镇街内农村集资房建设规模的影响程度最大,越远离区行政中心,镇街内农村集资房建设规模总量越高;交通可达性是农村集资房项目选址时考虑的重要因素之一,离主干道越远,道路通达性越差,农村集资房用地规模越小;(2)政策因素对镇街内项目建设规模影响程度较大,在政策利好的镇街,农村集资房的建设总量大,而在市、区级政府监管力度大的区域,农村集资房建设总量较小;(3)经济因素变量对农村集资房规模总量影响与政策因素相反,农村人均收入水平高的镇街,农村集资房建设总量较小,而农村人均收入水平较低的镇街,农村集资房建设总量较大.

3) 农村集资房开发不单止是一个空间演进的过程,还是一个政策变迁的过程.在20世纪90年代初中国经济转型初期,在各级地方政府缺乏小城镇发展资金的情况下,镇政府以宅基地房的名义修建的农村集资房既满足了小城镇住房的需要,又解决了乡镇级政府小城镇建设资金的问题,加快了广州城市边缘区的小城镇发展.但由于其在产生之初就存在着政策配套不完善的问题,最终扰乱了广州城市建设,产生了一系列的“后遗症”,成为广州小城镇建设的试错.20世纪90年代末,广州市政府对农村集资房进行了“疏”、“堵”结合的处理,并取得不错的效果.但由于政策制定的妥协性及政策的预见性不足等缺陷,在广州房地产市场升温后,“自下而上”的农村集资房建设死灰复燃,成为违反现行法律的“小产权房”.事实表明,在没有制定出相配套的法规、政策的情况下,放手基层政府甚至农民自己进行土地管理行不通,最终只会扰乱整个城市的建设.因此,无论是“堵”还是“疏”,都应该从顶层设计出发,制定完善的制度,平衡地方政府土地财政和农村集体的土地发展权,从根本上解决“小产权房”问题产生的根源.

| [1] | 王天逸. 小产权房问题研究及相关制度构建[D]. 广州: 华南理工大学法学院, 2012. |

| [2] | 程其明. 小产权房规制政策研究[D]. 武汉: 武汉大学政治与公共管理学院, 2010. |

| [3] | 汪一洋. "小产权房"市场的利益相关者研究[D]. 武汉: 华中科技大学公共管理学院, 2009. |

| [4] | 江奇. "小产权房"购买行为研究——基于武汉市的调查[D]. 武汉: 华中科技大学公共管理学院, 2011. |

| [5] | 张幸瑜. "小产权房"的合法性探析及制度建议——以"李玉兰案"为例[D]. 兰州: 兰州大学法学院, 2010. |

| [6] |

刘冉, 黄大志, 刘盛和. 城市化视角下北京农村居住用地非正规市场的形成机理[J].

地理研究, 2010, 29(8): 1355-1368.

Liu R, Tai-chee Wong, Liu S H. The informal housing market in Beijing's rural areas: Its formation and operating mechanism amidst the process of urbanization[J]. Geographical Research, 2010, 29(8): 1355-1368. |

| [7] |

赵杰, 张军. 被误解的争端——中国空间生产背后的政治[J].

上海行政学院学报, 2014, 15(2): 49-54.

Zhao J, Zhang J. A dispute with misunderstandings[J]. The Journal of Shanghai Administration Institute, 2014, 15(2): 49-54. |

| [8] |

季雪. "小产权房"的问题、成因及对策建议——基于对北京地区实情的考察[J].

中央财经大学学报, 2009(7): 65-69.

Ji X. A study on the problems, causes and countermeasures of "extralegal property rights" housing[J]. Journal of Central University of Finance & Economics, 2009(7): 65-69. |

| [9] |

程浩. 集体土地制度视角下的小产权房开发管制研究动态分析[J].

经济社会体制比较, 2013(3): 201-211.

Cheng H. Dynamic analysis on the regulations of houses with limited property rights development under the perspective of a collective land system[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2013(3): 201-211. |

| [10] |

张鹏. 小产权房治理的缘由、途径与政策——以广州市为例[J].

城市观察, 2014(6): 77-87.

Zhang P. Causes, methods and policies of the management of houses with limited property rights: a case study of Guangzhou[J]. Urban Insight, 2014(6): 77-87. |

| [11] |

张良悦, 刘东. 道是非法却有情:小产权房开发的经济学分析[J].

财贸经济, 2009(4): 104-110.

Zhang L Y, Liu D. Reasonable but illegal: an economics analysis of urban residential development of incomplete property rights[J]. Finance & Trade Economics, 2009(4): 104-110. |

| [12] |

刘天利. 城乡二元结构下"小产权房"治理的法律困境与路径选择[J].

西北大学学报:哲学社会科学版, 2014, 44(4): 145-149.

Liu T L. The legal dilemma and outlet of small property room under the background of urban-rural integration[J]. Journal of Northwest University:Philosophy and Social Sciences Edition, 2014, 44(4): 145-149. |

| [13] |

贺雪峰. 小产权房、土地收益与城乡差距问题[J].

广东商学院学报, 2009(5): 54-60.

He X F. The issues of small property estate, land profit and urban-rural disparity[J]. Journal of Guangdong University of Business Studies, 2009(5): 54-60. |

| [14] |

李志明, 段进. 空间抗争视角下小产权房的形成机制研究[J].

规划师, 2013(5): 102-106.

Li Z M, Duan J. A study on formation mechanism of small property estate from the perspective of space resist[J]. Planners, 2013(5): 102-106. |

| [15] | 汤国安, 杨昕. Arc-GIS地理信息系统空间分析实验教程[M]. 北京: 科学出版社, 2006. |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32