随着经济发展,生活水平的逐步提高,人们对城市景观、居住环境质量的要求也日益提高.中小型人工湖泊对于提高周边环境质量起到积极的作用,如增加观赏性、维持环境湿度温度、涵养水源等.在新建的住宅小区、校园以及一些公园改造项目内设置人工景观湖泊越来越普遍[1-2].但由于湖体周边污染源的客观存在,加之本身自净能力较差,中小型观赏湖泊容易受到不同程度的污染甚至具有营养化趋势[3].

广东省属于亚热带季风气候,湿热环境效应明显,日照充足,平均气温高,容易满足水生生物的生长环境要求,湖泊的富营养控制和治理任务尤为紧迫.广州大学城属于2004年建成的超大型社区,规划有序合理,大大小小景观湖有十几个,风景宜人.本文选择其中两个代表性的内湖进行跟踪调查,考察该气候条件下主要营养指标的本底值和藻类数量随不同季节的时间变化规律,为南方地区中小型景观内湖水质监测重点指标选择和营养化预防提供理论和数据支持,同时为人工景观湖泊的生态学设计提出参考.

1 研究方法 1.1 广州大学城景观湖概况广州大学城(Guangzhou Higher Education Mega Center),下称大学城(HEMC),坐落于广州市东南部的番禺小谷围岛,面积为43.3 km2,四周被珠江水系所包围.大学城内主要景观内湖分布在大学城中心以及大学城内各大学校区内,由人工开挖或者人工修整原有自然湖泊而成,具有一般城市中小型景观内湖的特点.

本次研究选取位于大学城东部的A湖和大学城南面的B湖作为研究对象.根据大学城防洪排涝规划,A湖和B湖也是大学城雨水排水系统中的区域雨水汇集处,作为大型雨水调节池,并将雨水排放到周边水系[4].A湖湖体大致成直角三角形,湖岸线较规整顺直,湖南岸边长约250 m,东岸边长约100 m,水体面积约为15 000 m2.详见图 1.在A湖的西南角有一泄水口,湖水大体流向为自西向东.从2012年3月开始,A湖内增设了种植大型水生植物的人工浮岛.B湖东面为某大学行政楼,西面为公园,而且西湖岸线曲折,周边绿化率高.西北和西南边均与雨水过道相连.主体湖区南北长约250 m,东西宽约100 m,水体面积约为30 000 m2.湖水流向大体为自北向南,详见图 2.

|

图 1 A湖及采样点 Figure 1 Lake A and sample positions |

|

图 2 B湖及采样点 Figure 2 Lake B and sample positions |

为减弱湖体水质不均匀的影响,A湖、B湖均设4个采样点,1个在湖中心,其余3个在湖边,具体位置详见图 1和图 2,采样频率为每月一次,记录采样日前后的气候情况[5].所有样品在采样后的两个小时内进行相关指标的测定,本文数据为各湖的4个采样点平均值.

1.3 水质指标和测定水质监测的指标选取两个主要的藻生长常量营养指标:总氮(TN),总磷(TP);以及两个主要的藻生长微量营养指标:铁(Fe),锰(Mn).测定方法参考《水和废水监测方法》,具体如下:TN过硫酸钾分光光度法,TP钼酸盐分光光度法,Fe邻菲罗啉分光光度法,Mn甲醛肟分光光度法[5].

1.4 藻类计数藻类数量通过镜检获得.具体操作:从样品中取0.1 mL水样置于藻类计数框(xkj-01,厦门新科)中,在显微镜(BK5000,重庆奥特光学)下观察计数,每个采样点样品计数2个水样取其平均值.

2 A、B湖水质状况和营养化评价 2.1 A、B湖的水质状况从表 1中数据大致可以看出,A湖和B湖的水质情况不容乐观,水质介于Ⅴ类和劣Ⅴ类(GB 3838-2002, 地表水环境质量标准)[6],其中:(1) A湖总氮介于1.43~3.87 mg/L、总磷介于0.11~0.26 mg/L、Fe介于0.50~0.92 mg/L、Mn介于0.27~0.78 mg/L;(2) B湖总氮介于1.15~1.69 mg/L、总磷介于0.09~0.16 mg/L、Fe介于0.11~0.28 mg/L、Mn介于0.25~0.52 mg/L.但两湖的藻生物量基本稳定在105的数量级,没有爆发迹象.从氮、磷、铁、锰的含量分布来看,都是藻生长所需营养物质的高浓度范围,在南方气候条件容易满足的环境下,藻类数量基本正常且保持稳定.这可能与湖容结构、形态有关,也很有可能与营养物之间比例密切相关,后续将进行深入阐述.

| 表 1 A,B湖水质指标本底值 Table 1 Water quality index of lakes A, B |

湖泊富营养化综合评价的方法有营养状态指数法(卡尔森营养状态指数TSI、修正的营养状态指数、综合营养状态指数TLI),营养度指数法和评分法[7-9].其中评分法有评分过程简单,计算量小,评价结果准确度高等优点.根据舒金华等提出的中国湖泊富营养化评价标准和《微生物检测技术》,《湖泊营养化调查规范》等资料,结合本研究的实际情况,拟定评分表,具体见表 2.将湖泊营养化程度分为4个等级.

利用评分模式作为计算公式:

| $ M = \sum {M_i}/n, $ | (1) |

| 表 2 湖泊营养化评分标准 Table 2 Grade standards of lake eutrophication |

M为水体富营养化程度的评分值,Mi为评价参数的评分值,n为评分参数的个数.

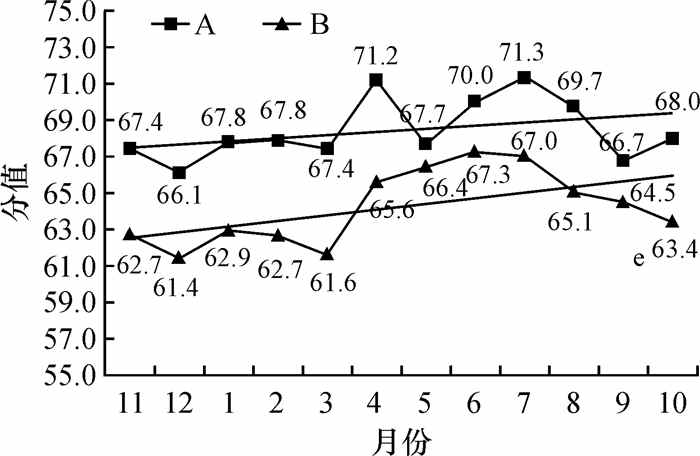

评分值根据表 2所示的评价标准和式(1)计算得出.评分值越高,表明水体富营养程度越高.A湖和B湖的评价结果详见图 3.

|

图 3 A、B湖营养化评分值 Figure 3 Eutrofication accessment score of A, B lake |

可以看出:

(1) 在试验周期内,A湖得分区间为66.1~71.3,B得分区间为61.4~67.3,B湖水质情况略好于A湖,两湖的全年评分结果均为富营养级别.

(2) 两湖的营养评分值随季节有波动,但变化幅度小.B湖的评分可分为较低分时期(11月~次年3月),较高分时期(4~7月)和得分下降时期(7~10月).A湖评分变化与B湖同期情况类似.但季节因素对两湖营养化程度没有产生级别上的影响.

(3) 对数据进行回归线性分析,发现两湖营养化得分呈上升趋势,上升幅度约为2分,这说明两湖营养化状况在研究期间内呈持续缓慢恶化,但是否随着湖龄增加而持续恶化,还需进一步研究.

通常情况下,城市内湖由于面源污染逐渐积累,甚至有些内湖因种种原因接纳污水,加之本身流速缓慢,水体交换能力和自净能力有限,大多呈现营养底物积累甚至恶化趋势.在治理思路上,可以从点、面源污染控制、湖泊合理规划设计、水生态体系优选等方面进行综合规划和管理.

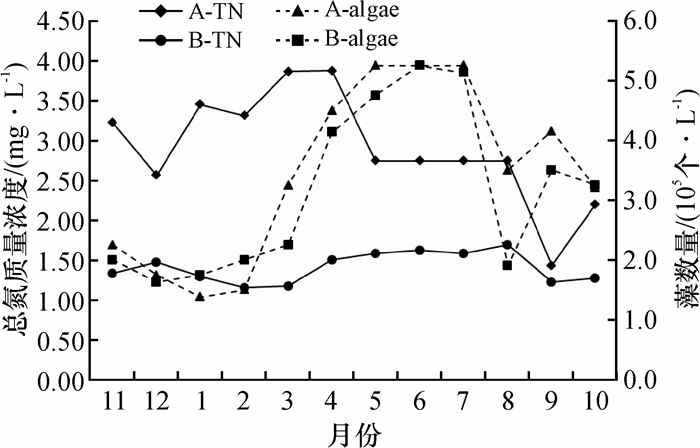

3 水质指标季节变化规律分析 3.1 藻生物量季节变化规律分析A湖的主要藻类为蓝藻、绿藻,主要藻种有微囊藻、平裂藻、盘星藻等,B湖藻类以蓝藻、甲藻、绿藻为主,主要藻种为色球藻、角甲藻、小球藻等.图 4表示了监测期内A、B两湖藻类数量和总氮的变化情况.观察藻生物量的变化,可以看出,A湖和B湖藻类数量变化规律具有相似性.A、B两湖藻类数量为105数量级,研究期间没有数量级上的变化.在12、1、2月间,藻数量较低,3、4、5月数量略为增长,6、7月达到峰值.7、8、9月为藻类数量的波动下降期.两湖藻类数量变化规律与已有文献报道的夏季7~9月为藻类数量高峰期有细微差异.

|

图 4 A、B湖总氮和藻生物量变化 Figure 4 TN concentration and algae quantity in A, B lake |

广州处于亚热带季风区,雨季和高温天气同时出现且无冰冻时期,气温在10 ℃以上的时间比较长,一般从3月开始,到10月结束.全年适合藻类生长的时间长达8个月.可以看到:11月~2月期间,属于气温相对低、光照相对少的季节,藻类活性不足,数量偏低;进入3、4、5月份,气温逐渐回暖,光照逐渐增加,水生生物的活性恢复和上升,藻类数量上也有增加,到6、7月达到一个相对高值.

分析7~9月的藻类数量波动下降的原因,如下:7、8、9月份气温稳定为高温,光照强,藻类易增长[10];但另一方面在这期间暴雨概率高,根据大学城防洪排涝规划有关数据,过境A、B两湖雨水的汇水面积为本身湖体面积的10到15倍.雨水对于湖泊中藻类具有稀释作用,一为物理稀释,即雨水的汇入使得湖体中的水体更新,藻类浓度降低;二为生物稀释,藻类的运动功能弱,容易被水流带出湖体,而藻类的猎食者,如昆虫、鱼类等运动能力强,不容易随水流排出湖体.两种作用均使得藻类数量可能降低.增长和降低的因素共存,表现在此期间,藻类数量下降且有所波动.

因此,在营养物质充足的环境中,藻类数量的变化主要受气温、光照、降雨、径流、湖泊交换容量等条件的影响.保持良好的湖泊水体流动、交换能力,有利于降低藻生物量[3].在广州湿热气候环境中,3~7月由于气温回升、光照增强、生物活性恢复等原因,藻类增殖速度快,藻华爆发风险增加,在水质监测方面,需要重视对藻生物量的持续监测.7~9月持续高温季节,若持续无雨,则藻类数量暴增的风险增加.

3.2 氮、磷、铁、锰季节波动和原因分析A、B湖总氮浓度变化情况如图 4.从图中可以看出,A湖总氮含量较高,波动范围在1.43~3.87 mg/L,其中在11月至次年4月间浓度较高,5月~10月浓度相对较低.而B湖总氮含量较为稳定,维持在1.5 mg/L上下波动.

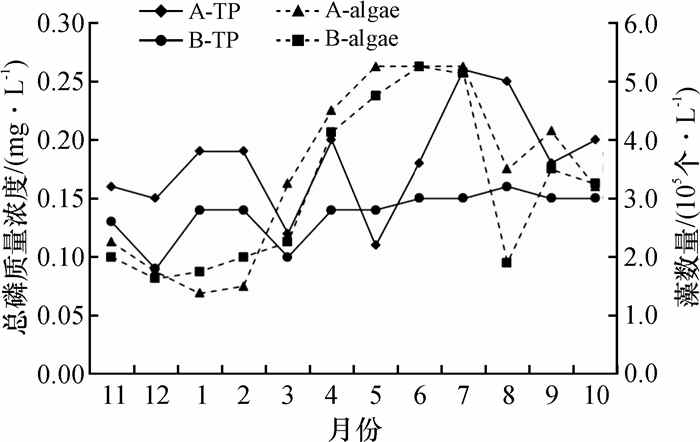

A、B湖总磷浓度变化情况见图 5.A湖的总磷波动大,变化范围在0.11~0.26 mg/L,无明显规律;B湖变化范围小,变化范围在0.09~0.16 mg/L,呈现缓慢积累升高的趋势.

|

图 5 A、B湖总磷和藻生物量变化 Figure 5 TP concentration algae quantity in A, B lake |

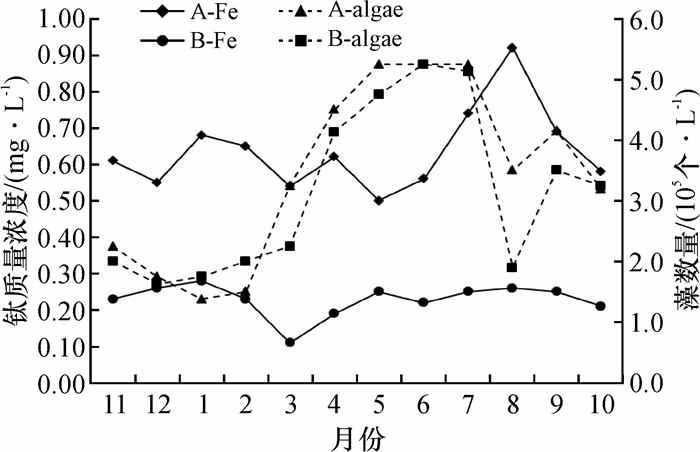

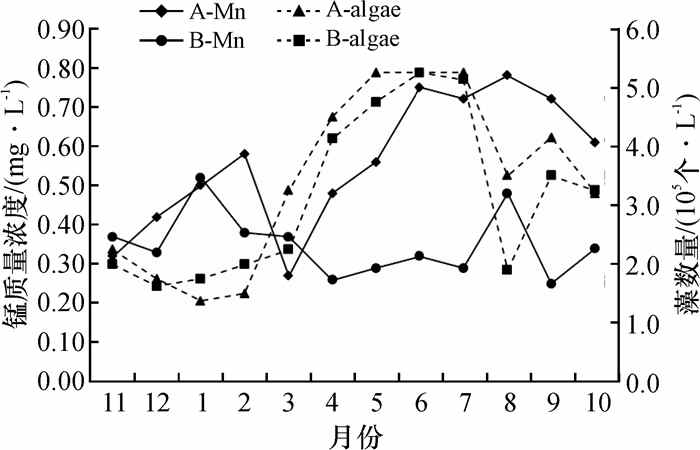

A、B两湖铁、锰浓度变化规律分别见图 6和图 7.A湖中的铁含量较高,主要分布在0.50~0.74 mg/L之间,另在8月取样期出现一个0.92的波动值.B湖中铁的含量比较稳定,主要在0.25 mg/L上下波动.A湖中的锰含量在0.27~0.78 mg/L之间波动,总体呈上升趋势.B湖锰含量在0.25~0.52 mg/L之间波动,幅度小于A湖.

|

图 6 A、B湖铁和藻生物量变化 Figure 6 Fe concentration of algae qnantity in A, B take |

|

图 7 A、B湖锰和藻生物量变化 Figure 7 Mn concentration of algae qnantity in A, B take |

从氮、磷、铁、锰4个因素来看,A、B湖营养物质含量较高,A湖指标均高于B湖且波动幅度大于B湖.两湖的周围环境、功能定位非常类似,但水质相差明显.分析其原因,主要在于湖体形状和结构.从图 1、2可知,A湖的面积小且湖岸顺直,无明显的死水区和缓流区,流线顺直,经计算,岸线发育系数为1.91;B湖面积大,湖容大于A湖,西面湖岸曲折,存在缓流区域,岸线发育系数为1.38.岸线发育系数是湖泊形态的重要特征参数,将湖泊的外源营养物的输入和湖泊岸线长度有机相关,一般情况下,岸线发育系数值较高的湖泊具有较大的初级生产量,而且其物理、化学和生物特性的分布也越不规则,湖岸更曲折多变,较有利于湖泊营养物富集、水生生物的丰富和发展.A湖、B湖的岸线发育系数都比较高,所以呈现富营养化现状和恶化趋势;而且A湖的岸线发育系数高于B湖,也反映在实验中相应的监测指标均高于B湖,波动范围和频率也更加复杂.另一方面,B湖的自净能力和环境容量大,对外源污染的纳污能力强,水质稳定,存在的缓流区域使得总体水体流速慢,增加了水体自净的时间,水质指标的波动小[11].

3.3 常量营养、微量元素和藻生物量的协同变化分析结合图 4~图 7,可以看到,藻生物量和TN、TP、铁、锰4个营养指标之间,没有表现出明显的变化相关性.考察A、B两湖的TN/TP比值,在10~30之间,也属于适宜藻生长的比例范围[12-14].从营养物的角度分析藻生物量保持稳定的原因,认为藻生物量增长同时受常量营养和微量元素的制约作用,但难以用一个关键因素去表征藻生物量的变化,是众多因素共同作用的结果.同时存在一个合适的常量营养、微量元素比例范围,该临界范围值得后期进一步研究.已有研究表明微量元素是藻生长的必需元素[15-19],但浓度过高对藻生物量增长有抑制作用[20-21].本次水质调研中发现铁、锰底物浓度高,这也许是研究中发现常量营养、环境条件都适宜,但藻生物量变化不大的主要原因.但具体的微量元素临界浓度范围、常量营养与微量元素的比例等问题有待于后续深入探讨.

4 结论(1) 利用TN、TP、藻生物量3大指标进行营养评分计算,得到A、B两湖的营养分值,主要介于60~70之间且呈现增长趋势,可判断A、B两湖水质现状为富营养级别,并在研究期间持续恶化.

(2) A、B两湖的藻生物量不高,稳定在105数量级,但从3月呈现增长,到7月到达峰值,认为这与气温回升、生物活性增强有关,内湖水质监测从3月开始应重视藻生物量的持续监测.7~9月藻生物量波动下降,与气候条件密切相关.

(3) 同期建设的A、B两湖,周围环境、功能定位基本类似, 但A湖的TN、TP、Fe、Mn均高于B湖且波动大,规律不明显.B湖水质相对稳定.通过对岸线发育系数的分析说明景观内湖的水质变化趋势受湖形结构、特征等生态学的影响较大.

(4) 研究发现内湖的营养指标很高,氮磷比适宜,但藻生物量不高的现象,这与氮磷常量营养和铁微量元素之间的比例关系、微量元素的适宜浓度范围密切相关.铁锰含量过高,对藻生长存在一定的抑制作用.

| [1] |

周君薇, 陈一, 闻岳, 等. 上海东方体育中心人工湖水体生态处理规划[J].

中国给水排水, 2011, 27(16): 17-21.

Zhou J W, Chen Y, Wen Y, et al. Planning scheme for eco-treatment of artificial lake water in shanghai oriental sports center[J]. China Water & Wastewater, 2011, 27(16): 17-21. |

| [2] |

梁励韵, 刘晖. 建构全方位的滨水区城市设计指引框架——以佛山城市水系规划为例[J].

华中建筑, 2010, 28(3): 99-102.

Liang L Y, Liu H. Constructing an all-around frame of the urban design guideline of waterfront: taking the integration planning of urban water system in foshan as an example[J]. Huazhong Architecture, 2010, 28(3): 99-102. |

| [3] |

刘光钊.

水体富营养及其藻害[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2005.

|

| [4] |

陈勇. 广州大学城防洪(潮)排涝规划设计[J].

中外建筑, 2004, 12(3): 46-47.

Chen Y. Guangzhou university city is it drain flooded fields special planning and design to prevent flood[J]. Chinese and Overseas Architecture, 2004, 12(3): 46-47. |

| [5] |

国家环境保护总局.

水和废水监测分析方法[M]. 4版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.

|

| [6] |

GB 3838-2002, 地表水环境质量标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.

|

| [7] |

高荣松.

环境影响评价原理和方法[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1989.

|

| [8] |

刘思峰, 党耀国, 方志耕, 等.

灰色系统理论及应用[M]. 北京: 科学出版社, 1999.

|

| [9] |

黎小正, 吴祥庆, 秦振发, 等. 应用灰色聚类法评价广西左江佛耳丽蚌自然保护区水质[J].

水生态学杂志, 2010, 3(6): 33-39.

Li X Z, Wu X Q, Qin Z F, et al. Evaluation of water quality with grey clustering method in lamprotula mansuyi nature reserve in zuojiang river, guangxi[J]. Journal of Hydroecolgy, 2010, 3(6): 33-39. |

| [10] |

王志红, 崔福义, 安全. 水温与营养值对水库藻华态势的影响[J].

生态环境, 2005, 14(1): 10-15.

Wang Z H, Cui F Y, An Q. Influence of water temperature and trophic value on algae blooming in reservoirs[J]. Ecology and Environment, 2005, 14(1): 10-15. |

| [11] |

潘文斌, 黎道丰, 唐涛, 等. 湖泊岸线分形特征及其生态学意义[J].

生态学报, 2003, 23(12): 2728-2735.

Pan W B, Li D F, Tang T, et al. The fractal character of lake shoreline and its ecological implication[J]. Acta Ecologica Sinica, 2003, 23(12): 2728-2735. DOI: 10.3321/j.issn:1000-0933.2003.12.028. |

| [12] |

Malgorzata, Klos, Andrzej, et al. Algae utilization in assessment of the large Turawa Lake (Poland) pollution with heavy metals[J].

Journal of Environmental Science and Health, 2011, 46(12): 101-1408.

|

| [13] |

陈文煊, 王志红. 不同形态氮对富营养化水源藻华暴发的潜在影响[J].

给水排水, 2008, 34(9): 22-27.

Chen Wen-xuan, Wang Zhi-hong. Potential impact of different forms of nitrogen on algal-bloom in eutrophic water body[J]. Water & Wastewater Engineering, 2008, 34(9): 22-27. |

| [14] |

王志红, 崔福义, 安全, 等. 营养因子与藻生物量的回归模型[J].

广东工业大学学报, 2005, 22(2): 26-30.

Wang Z H, Cui F Y, An Q, et al. A model of nitrongen and phosphorus for predication of algae blooming quantity[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2005, 22(2): 26-30. |

| [15] |

Hoffmann L J, Breitbarth E. Influence of trace metal release from volcanic ash on growth of Thalassiosira Pseudonana and Emiliania huxleyi[J].

Marine Chemistry, 2012, 132(3): 28-33.

|

| [16] |

Hudson RJM, Morel FMM. Investigations of iron coordination and redox reaction in seawater using 59Fe radiometry and ion-pair solvent extraction of amphiphilic iron complexes[J].

Marine Chemistry, 1992, 38(3): 209-235.

|

| [17] |

Hudson RJM, Morel FMM. Iron transport in marine phytoplankton: Kinetics of cellular and medium of coordination reactions[J].

Limnology and Oceanography, 1990, 35(8): 1002-1020.

|

| [18] |

张铁明. 微量元素-锌、铁、锰对淡水浮游藻类的影响[D]. 北京: 首都师范大学生命科学学院, 2010.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10028-2006128984.htm

|

| [19] |

陈仕光, 孙洪伟, 王志红. 典型微量营养元素P、Fe、Mn、Zn对蓝藻藻华影响研究[J].

广东工业大学学报, 2011, 28(2): 6-11.

Chen S G, Sun H W, Wang Z H. Study of effects of typical micronutrients phosphorus, iron, manganese and zinc on cyanobacteria blooms[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2011, 28(2): 6-11. |

| [20] |

王颜萍, 何鹰, 郑晓玲, 等. 铁限制条件下东海原甲藻分泌铁载体[J].

生态学报, 2005, 25(10): 2788-2791.

Wang Y P, He Y, Zheng X L, et al. Research on siderophore secreted by Prorocentrum donghaiense Lu under iron limited conditions[J]. Acta Ecologica Sinica, 2005, 25(10): 2788-2791. DOI: 10.3321/j.issn:1000-0933.2005.10.047. |

| [21] |

邢伟. 铁对水华蓝藻的生态生理学效应研究[D]. 武汉: 中国科学院水生物研究所, 2007.

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80119-2008010690.htm

|

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31