鄂东南铁铜多金属矿集区是长江中下游铁铜成矿带的重要组成部分, 也是我国重要的铁铜多金属成矿区之一.矿集区内的矿产以铁和铜为主, 其次有钼、金、铅、钨、锌等.矿床类型主要有夕卡岩型和夕卡岩-斑岩复合型[1-3].对鄂东南矿集区的矿床成矿时代、成矿地球动力学背景、成矿岩体特征、区域成矿模型等进行了大量研究, 结果显示矿集区内夕卡岩型铁铜矿床在空间分布上与燕山期中酸性岩浆岩的分布一致, 二者紧密相伴, 矿床主要围绕鄂城、铁山、金山店、灵乡、阳新和殷祖六大侵入岩体成群成带分布, 分段集结[4].矿床类型从铁矿床到以铜为主的铁-钨-钼-金多金属矿床, 显示由铁矿带、铁(铜)矿带、铜(铁)矿带、铜矿带、铜-钨-钼矿带的矿化分带规律[1, 5].

然而, 近年来在鄂东南地区阳新岩体的大箕山、汪武屋、殷祖岩体刘家垄等地区发现了产于岩体内部的脉状铜矿化, 该类铜矿主要与硅化石英脉密切相关, 具有分布范围广、厚度和品位分布不均一、含有金、银、钼等伴生矿产的特点.该类矿床与鄂东南地区典型的夕卡岩、夕卡岩-斑岩型铜矿、铜金矿具有明显的区别.目前国内外很少对脉状铜矿作为一个矿床类型来开展研究, 已有的研究也将其作为斑岩型矿床的深浅二元结构模式或者作为中低温岩浆热液型矿床的一个分支来开展研究[3, 6].

为了深入研究脉状铜矿的成因和相关的成矿规律, 本文在殷祖岩体南缘的刘家垄矿区开展研究, 主要针对脉状铜矿体矿石矿物特征、赋存岩体的蚀变规律开展分析, 特别对金属元素的分布规律进行研究, 以期对脉状铜矿体的成因进行探讨, 展望该类矿床的找矿潜力.

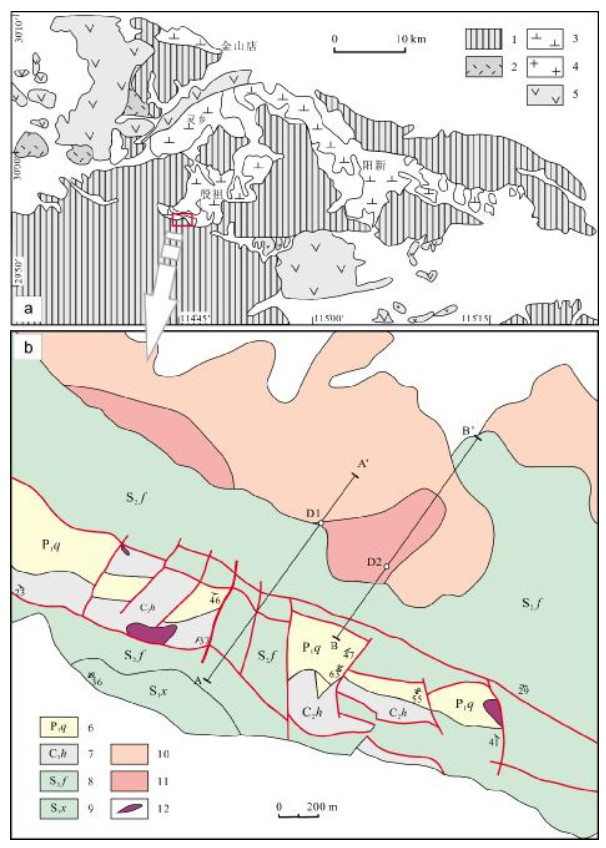

1 地质背景鄂东南地区位于扬子板块北东缘, 毗邻大别造山带, 整体呈向北凸出的三角地块, 巨型郯庐断裂从其东侧通过.区内寒武系至第四系地层广泛出露, 缺失中、下泥盆统和上侏罗统, 地层总体厚度达8000 m以上[7-8].其中, 志留系为一套海相碎屑岩建造.志留系下统新滩组主要由页岩、砂质页岩、粉砂岩夹细砂岩薄层组成; 志留系中统坟头组为粉砂质页岩、泥质粉砂岩夹细砂岩.石炭-二叠系地层主要为灰岩、生物碎屑灰岩、白云质灰岩和炭质页岩.研究区出露三叠系大冶组, 以页岩、灰岩为主, 并含少量白云质灰岩.侏罗纪-白垩纪则由陆相火山岩夹碎屑岩组成.其中, 石炭系、二叠系和三叠系碳酸盐岩石为Fe、铜、金、钼矿床的主要成矿围岩[8].

研究区晚中生代岩浆活动强烈, 既有岩浆侵入, 又有火山喷发.其中, 侵入岩体主要有鄂城、铁山、金山店、灵乡、阳新和殷祖六大岩体.区内成岩和成矿在时间上总体一致, 研究表明侵入岩年龄集中在165~100 Ma [9-10](侏罗世中期到早白垩世晚期, 图 1a).

|

图 1 鄂东南地区地质简图和矿区地质图(图a据文献[1]) Fig.1 Geological sketch map of southeastern Hubei Province and Liujialong orefield(Fig. a from Reference [1]) 1-晚三叠世-中侏罗世碎屑岩(Late Triassic-Middle Jurassic clastic rock); 2-寒武纪-中三叠世碎屑岩, 碳酸盐岩(Cambrian-Middle Triassic clastic rock, carbonate rock); 3-辉长岩-石英闪长岩-花岗闪长岩(gabbro-quartz diorite-granodiorite); 4-花岗岩-正长岩(granite-syenite); 5-白垩纪-古近纪火山岩(Cretaceous-Paleogene volcanic rock); 6-二叠系栖霞组(Permian Qixia fm.); 7-石炭系黄龙群(Carboniferous Huanglong gr.); 8-志留系坟头组(Silurian Fentou fm.); 9-志留系新滩组(Silurian Xintan fm.); 10-石英闪长岩(quartz diorite); 11-透辉石闪长岩(diopside diorite); 12-石英闪长玢岩(quartz diorite porphyrite) |

殷祖岩体主要受北东、东西向断裂和北东东向殷祖复背斜共同叠加控制[11].岩体北部与石炭系和三叠系灰岩直接接触, 形成大理岩化或夕卡岩带.岩体东、南和西三面与志留系砂岩和泥岩(页岩)接触, 并形成宽广的角岩化带.殷祖岩体岩性较为单一, 主要为石英闪长岩, 局部见有小面积的闪长岩、黑云辉长岩.刘家垄脉状铜矿位于殷祖岩体南缘, 毛铺-两剑桥东西断裂带北侧, 含矿岩体主要为石英闪长岩.

2 矿区地质及矿化特征 2.1 地质特征刘家垄矿区北部主要为殷祖岩体的石英闪长岩, 南部主要为志留系坟头组的粉砂岩, 接触带附近具宽缓角岩化.毛铺-两剑桥东西断裂带穿越工区南部, 沿断裂带晚期小斑岩体较为发育(图 1b).

2.2 矿化特征地表发现铜原生晕异常, 在辉石闪长岩中发现铜、金、砷、钼组合异常, 矿物组合为黄铜矿-黄铁矿-辉钼矿, 长500 m, 宽200 m, 呈带状展布, 北西向, 峰值突出, 分带明显, 通过工程揭露, 圈定了一条500 m × 2 m的铜矿化体, 平均品位0.21%~0.28%, 最高1.16%, 可见黄铜矿、孔雀石等呈细脉浸染状分布, 局部样品分析金含量1.12×10-6.

通过钻孔钻探, 见到9层铜矿体和1层钼矿体, 铜矿体倾向南西-南, 倾角65~70°, 厚度0.4~13.35 m, 品位0.24%~4.24%, 矿石矿物主要为黄铜矿, 极少地段见有斑铜矿.该区钻孔内铜矿化普遍发育, 光谱样分析结果表明, 多处存在铜高值带.

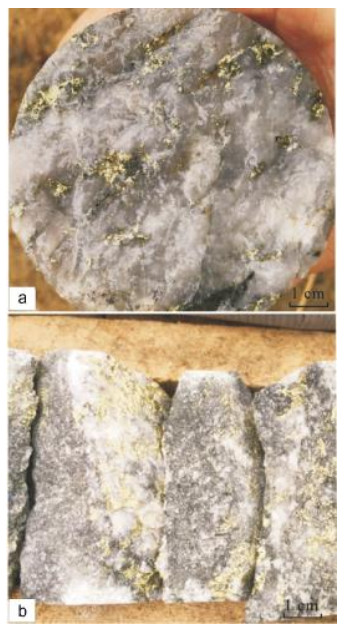

区内铜矿化与石英脉密切相关, 石英脉与岩心轴夹角约为20~30°, 局部甚至直立, 脉宽宽度0.2~90 cm, 多数为几毫米至数厘米, 黄铜矿主要沿石英脉呈脉状分布, 当石英脉较厚大时, 局部呈团块状、浸染状分布(图 2).矿体的品位与石英脉分布的密集情况紧密相关, 当石英脉分布密集时, 矿化较好, 矿体的品位高.当石英脉较为稀疏时, 矿体品位低, 形成低品位矿, 甚至为矿化体、铜高值带等.

|

图 2 矿化岩心图片 Fig.2 Photographs of mineralized core a-石英脉型黄铜矿和辉钼矿(chalcopyrite and molybdenite in quartz vein); b-钾化花岗岩中的黄铜矿化细脉(chalcopyritized veins in potassic-altered granite) |

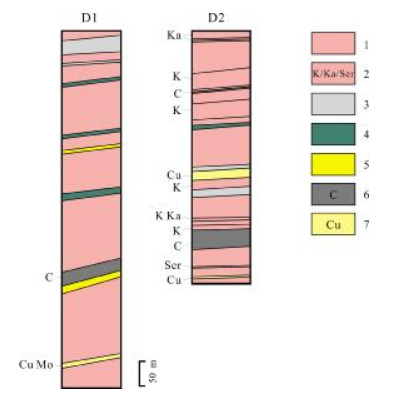

本研究选取2个钻孔数据, 开展矿体类型、品位以及与岩体关系研究.钻孔D1深度500余米, 分析显示石英闪长岩体内发现多条蚀变带, 呈不同的角度倾向南或南西.蚀变矿脉主要有绿泥石化、碳酸盐化、黄铜矿化和辉钼矿化.此外在岩体中还发现少量的角岩化粉砂岩捕虏体(图 3).矿体多数呈脉状, 厚度从几十厘米至数米不等, 倾向南西, 向深部逐渐尖灭.通过光谱分析, 黄铜矿化显示明显的铜、钼峰值, 铜的分布与其他蚀变带的关系不明显.其次, 金、银元素分布受到蚀变带的影响较弱, 例如, 金元素主要在局部石英闪长岩中显示峰值, 而与蚀变带的分布没有明显关联.银元素主要围绕黄铜矿化呈现高值, 说明黄铜矿化对银元素有一定的富集作用.在绿泥石化脉体接触的石英闪长岩中, 金和银含量略高, 与绿泥石化过程中元素的迁移和富集有关.碳酸盐化在成矿过程中属于后期叠加产物, 与金属元素的富集没有明显关系.

|

Fig.3 Column of drill cores 钻孔岩心柱状图 1-石英闪长岩(quartz diorite); 2-钾化/高岭石化/绢云母化石英闪长岩(potassic altered/kaolinized/sericitized quartz diorite); 3-角岩化粉砂岩(hornstone altered siltstone); 4-绿泥石化石英闪长岩(chloritized quartz diorite); 5-黄铜化石英闪长岩(chalcopyritized quartz diorite); 6-碳酸盐化石英闪长岩(carbonatized quartz diorite); 7-黄铜/辉钼矿化石英脉(chalcopyritized/molybdenitized quartz vein) |

钻孔D2深约300 m, 岩心主体为石英闪长岩, 发育多种类型的蚀变, 包括钾化、高岭石化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐岩化(图 3).同时发现黄铜矿化石英脉和角岩化粉砂岩捕虏体.钻孔见可达开采规模的黄铜矿矿体, 倾向南西, 单层厚度超过5 m, 矿体围岩有角岩化粉砂岩和钾化石英闪长岩.黄铜矿体内有较高含量的金和银元素.石英闪长岩局部显示高含量金、银元素, 岩体蚀变关系不明显.钼矿化主要集中在角岩化粉砂岩中, 与岩体的交代作用有关.碳酸盐化对金属元素的富集作用微弱, 推断属于蚀变阶段晚期产物.

综合以上钻孔岩心观察, 石英闪长岩内发育南、南西倾向的蚀变岩脉或蚀变石英闪长岩.其中, 含铜矿脉可以划分为两种类型, 一种类型为石英脉型黄铜矿辉钼矿; 一种为黄铜矿化蚀变石英闪长岩.石英脉型主要赋存于石英闪长岩裂隙内, 而黄铜矿化蚀变石英闪长岩常常与钾化闪长岩和角岩化粉砂岩共同发育.此外, 金和银元素在闪长岩体不均匀分布, 局部富集.

4 讨论 4.1 矿体成因分析成矿时代方面, 鄂东南地区的铁-铜-钼矿床与区内燕山期的闪长岩-花岗闪长斑岩岩体有关, 例如铜山口矿床成矿作用发生于约143 Ma [2].刘家垄铜矿的形成主要与晚侏罗-早白垩世殷祖岩体花岗闪长斑岩和三叠系下统大冶群碳酸岩有关.殷祖岩体的主体岩性为石英闪长岩, 侵位于148 Ma, 早期黑云角闪辉长岩侵位于151 Ma.

刘家垄铜矿成矿物质与地幔关系密切.殷祖岩体与研究区北部的铜山口岩体具有类似的地球化学性质, 显示有埃达克岩特征[12].岩浆来源与下地壳拆沉和富集岩石圈地幔混入有关[4, 12].铜山口斑岩铜钼矿床中硫化物的δ34S=-0.9‰~+0.6‰, 接近陨石的硫同位素组成, 显示了地幔硫的特征[1], 花岗闪长斑岩株的87Sr/86Sr初始比值为0.703~0.705, 与幔源玄武岩浆接近, 显示成矿金属物质来自于地幔.殷祖和铜山口岩体的岩浆受到地幔橄榄岩的混染.岩浆在上升过程中将地幔中的金属成矿物质携带到地表浅处成矿.由于熔体中富含Fe2O3, 导致地幔fO2增高, 地幔中金属硫化物被氧化, 地幔中亲铜元素则以硫酸盐的形式进入熔体中, 富含铜和钼成矿物质的熔体快速上升到地壳浅处时富集成矿[12-13].

鄂东南地区铜有关矿床的矿化类型主要有斑岩型、夕卡岩型、热液交代型和角砾岩型[14-15].斑岩型铜钼矿化靠近岩体的内接触带.主要矿物共生组合为石英、绢云母、黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿, 以高温矿物组合为主.主要成矿元素为铜、钼.特征蚀变为石英、绢云母化, 钾化.夕卡岩型主要产出于夕卡岩中, 位于接触带中部.在鄂东南成矿区分布最为广泛, 主要矿物共生组合为方柱石、石榴子石、透辉石、硅灰石、绿帘石、透闪石、黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿, 以高中温夕卡岩矿物和中温硫化物为主.主要成矿元素组合为金、铜、银.特征蚀变为夕卡岩化[6, 16].热液交代型赋矿围岩一般在大理岩中发育, 靠近围岩的外接触带.主要矿物共生组合为方解石、白云石、萤石、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、毒砂、雄黄(雌黄)、自然金, 以中低温矿物组合为主.主要成矿元素为金、银、铜、Pb、Zn.特征蚀变为大理岩化、绿泥石化、蛇纹石化.

本文钻孔和地表勘探线地质观察和元素分析表明, 铜矿脉主要赋矿围岩为石英闪长岩, 同时发育钾化、绿泥石化、碳酸盐化蚀变.矿体产于岩体与灰岩、粉砂岩接触带的内部, 近岩体一侧, 并且明显受到毛铺-两剑桥东西断裂带的控制.斜长石和石英为主要造岩矿物, 常见石榴石、绿泥石、方解石、石膏等蚀变矿物组成, 因此在成矿类型方面, 属于斑岩型.值得提出的是, 研究区矿床成因具有多期次和多阶段性, 本次报道的脉状铜矿体只是殷祖岩体有关的成矿系统的一部分, 不能排除其岩浆热液与灰岩发生交代而形成的夕卡岩型矿床.刘家垄矿区斑岩体内部发育典型的斑岩型铜钼矿化, 在斑岩体与围岩碳酸岩接触带附近则发育典型的夕卡岩型铜钼矿化.围岩蚀变发育且分带明显, 与斑岩相关的蚀变主要有钾化、绢英岩化、青磐岩化及局部高岭土化, 夕卡岩化蚀变主要集中于围岩与岩体接触带上.

铜矿体受断层控制明显, 含矿脉体和蚀变岩脉侵位受到断层活动影响, 含矿液体可以沿着断层活动有关的次级裂隙灌入而成矿, 或者与围岩发生交代使成矿元素凝结而成矿.刘家垄矿区在与粉砂岩、粉砂质泥岩接触交代部位铜矿厚度最大、品位最高, 形成具有可开采价值的工业矿体.

4.2 勘探有利靶区的指导意义通过以上分析, 铜矿体的形成和分布主要受到如下因素的控制:(1)断裂构造的控制; 铜矿体主要受到研究区毛铺-两剑桥东西断裂带的控制, 矿体空间展布倾向南西, 与断层的倾向一致.成矿流体或含矿物质沿着断层有关的裂隙就位而成矿. (2)铜矿主要分布在石英闪长岩与志留系碎屑岩接触内侧, 即殷祖岩体的内部, 与接触交代和岩浆过程共同作用有关.鉴于以上2点因素, 沿着东西向断层, 在岩体和围岩接触部位, 并且靠近岩体一侧的位置, 是找矿勘探的有利靶区.

5 结论1) 刘家垄铜矿体主要倾向南、南西, 受毛铺-两剑桥东西断裂带的构造控制.矿体主要集中在石英闪长岩体与志留系碎屑岩接触交代部位, 在岩体内侧赋存成矿.

2) 矿化类型主要有黄铜矿化石英闪长岩和含黄铜矿石英脉.围岩主要发生钾化蚀变和角岩化的粉砂岩.通过对比区域上的成矿类型, 本次钻探发现的刘家垄脉状铜矿属于斑岩型, 即斜长石和石英为造岩矿物, 可见绿泥石、方解石等蚀变矿物.区域上主要以夕卡岩型为主, 脉状铜矿体发现说明也存在斑岩型类型, 发育于夕卡岩接触带的岩体内部.

3) 通过总结成矿规律, 刘家垄铜矿受到东西向断裂构造和岩体与围岩接触交代共同作用的控制.有利的勘探区段在断裂构造发育、岩体与碎屑岩接触部位的岩体一侧.

| [1] |

舒全安. 鄂东铁铜矿产地质[M]. 冶金工业出版社, 1992: 532.

|

| [2] |

赵新福, 李建威, 马昌前. 鄂东南铁铜矿集区铜山口铜(钼)矿床40Ar/39Ar年代学及对区域成矿作用的指示[J]. 地质学报, 2006, 80(6): 849-862. DOI:10.3321/j.issn:0001-5717.2006.06.007 |

| [3] |

周涛发, 范裕, 袁峰, 等. 长江中下游成矿带地质与矿产研究进展[J]. 岩石学报, 2012, 28(10): 3051-3066. |

| [4] |

丁丽雪, 黄圭成, 夏金龙. 鄂东南地区殷祖岩体的成因及其地质意义:年代学、地球化学和Sr-Nd-Hf同位素证据[J]. 地质学报, 2017, 91(2): 362-383. DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2017.02.005 |

| [5] |

杨峰华. 湖北大冶铁山矿床钠化蚀变与成矿关系的探讨[J]. 地质与勘探, 2001, 37(6): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.0495-5331.2001.06.006 |

| [6] |

谢桂青, 朱乔乔, 姚磊, 等. 鄂东南地区晚中生代铜铁金多金属矿的区域成矿模型探讨[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(4): 418-426. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2013.04.005 |

| [7] |

刘永耀, 孙振华, 杨少铭. 鄂东南过渡类型的寒武纪、奥陶纪地层[J]. 地层学杂志, 1984, 8(2): 94-106. |

| [8] |

王伟, 王敏芳, 郭晓南, 等. 鄂东南矿集区铁山铁矿床中磁铁矿元素地球化学特征及其地质意义[J]. 地质与勘探, 2015, 51(3): 451-465. |

| [9] |

马昌前, 杨坤光, 唐仲华, 等. 花岗岩类岩浆动力学:理论方法及鄂东花岗岩类例析[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1994: 38-48.

|

| [10] |

涂光炽. 中国超大型矿床[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 588.

|

| [11] |

张国胜. 鄂东南地区构造特征及其控岩控矿规律[J]. 湖北地矿, 1998, 12(2): 16-23. |

| [12] |

王强, 赵振华, 许继峰, 等. 鄂东南铜山口、殷祖埃达克质侵入岩的地球化学特征对比:拆沉下地壳熔融与斑岩铜矿的成因[J]. 岩石学报, 2004, 20(2): 351-360. |

| [13] |

吕新彪, 姚书振, 林新多. 湖北大冶铜山口矽卡岩-斑岩复合型铜(钼)矿床地质特征和成矿机制[J]. 地球科学, 1992, 17(2): 171-180. |

| [14] |

陈毓川, 朱裕生. 中国矿床成矿模式[M]. 北京: 地质出版社, 1993: 367.

|

| [15] |

陈腊春, 王泽华, 李朗田. 湖北阳新丰山矿田矿床类型及其空间分布规律[J]. 资源环境与工程, 2009, 23(3): 229-233. DOI:10.3969/j.issn.1671-1211.2009.03.005 |

| [16] |

闭忠敏, 杨松. 鸡笼山矽卡岩金(铜)矿床地质矿产特征、物质来源及成矿机制研究[J]. 矿产与地质, 2008, 22(6): 496-502. DOI:10.3969/j.issn.1001-5663.2008.06.004 |

2019, Vol. 28

2019, Vol. 28