2 陕西历史博物馆, 陕西 西安 710061;

3 陕西省考古研究院, 陕西 西安 710054)

一般认为,中原地区庙底沟时期(6000~5500 a B.P.)与仰韶时代中期相等同,基本是庙底沟文化(仰韶文化庙底沟类型)从产生到衰亡解体的时段。庙底沟文化是以河南陕县庙底沟遗址命名的考古学文化,该文化以晋南豫西为中心,以强劲的势头向外扩展至整个黄河中游,中国史前文化第一次出现了大范围统一的局面[1]。庙底沟文化较之仰韶文化早期,在聚落数量、组成结构方面发生了非常大的变化,各区聚落数量都明显增加,并出现许多大型中心聚落。这些现象在庙底沟文化的主体区域——中原地区(豫西、晋南、关中、豫中)都有发现,但在“中原”以外的周边其他地区则少见此现象,说明庙底沟文化中心与外围区的发展是不平衡的[2]。而这一时期中原地区所在的中国北方正处在全新世降水量最高的时期,气候温暖湿润[3]。

中原地区,尤其是作为庙底沟文化核心区域的晋南豫西地区,对于庙底沟文化研究至关重要,而针对中原地区所展开的植物考古研究,则为我们了解庙底沟文化农业发展特点,生业结构组成,甚至不同等级聚落在生业模式上的差别等方面提供可能。目前,学者们对于庙底沟时期中原地区遗址开展过一些植物考古研究,进行过植物考古浮选工作的遗址包括关中地区的兴乐坊遗址和白水下河遗址[4]、华县东阳遗址[5]和扶风案板遗址[6]、豫西地区的三门峡南郊口遗址[7]和灵宝西坡遗址[8]等,另外在关中地区[9]和郑州地区[10]还进行过植硅体方面的相关研究。但是,对于中原地区这一时期关键性的中心聚落遗址,以及整个庙底沟时期生业模式的系统研究目前还非常缺乏,而这一时期正是我国北方旱作农业发展的重要阶段。有学者指出以陕西西安鱼化寨遗址为代表的仰韶时代早期的关中地区仍处在狩猎采集向农耕生产转变的过渡阶段[11],旱作农业生产体系尚未完全建立。而紧接着仰韶时代早期的中原地区庙底沟时期,正是探讨旱作农业社会建立的关键阶段,本文以庙底沟时期中原地区的两个重要核心聚落——杨官寨遗址和西坡遗址出土植物考古材料为基础,结合已发表的相关植物考古研究,并参考动物考古研究,对中原地区庙底沟时期生业模式进行了讨论,研究为北方旱作农业体系的建立,农业社会的形成提供了重要依据。

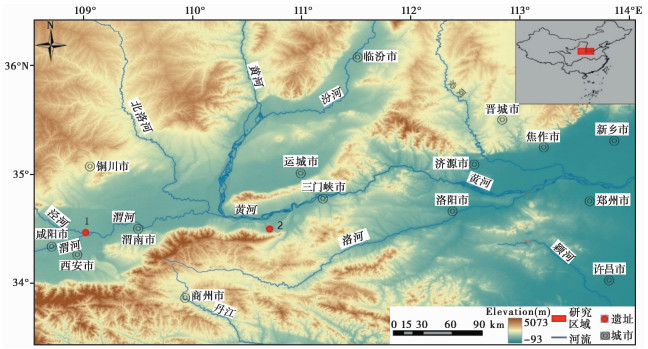

1 样品的采集、浮选与鉴定本文中原地区的界定是与考古学文化相关的,相对宽泛的区域范围包括豫西、晋南、关中、豫中这几个地区。庙底沟时期第一手植物考古材料来自关中地区的高陵杨官寨遗址和豫西地区的灵宝西坡遗址,笔者参与了这两遗址出土大植物遗存的田野浮选和实验室鉴定工作(图 1)。

|

图 1 中原地区庙底沟时期杨官寨遗址(1)和西坡遗址(2) Fig. 1 Location of the Yangguanzhai site (1) and the Xipo site (2) in the Central Plain area during the Miaodigou Period |

杨官寨遗址(34°28′22.32″N,109°01′26.77″E)位于陕西省高陵县姬家乡杨官寨村四组东侧泾河左岸的一级阶地上,该遗址为关中地区罕见的新石器时代中晚期中心聚落遗址。遗址北区堆积主要是庙底沟文化遗存,发现各类房址、灰坑、陶窑、瓮棺葬等遗迹现象以及庙底沟时期的聚落环壕[12]。

本次杨官寨的浮选样品主要来自2010年于杨官寨遗址北区的环壕G8-1及相邻地层系统逐层取样获得的土样样品;另外,还包括了少量2008年、2009年采集的环壕和灰坑内土样,共计28份浮选样品,总浮选土量1200余升。

西坡遗址(34°29′40.00″N,110°41′52.24″E)位于河南省灵宝市阳平镇以东约3 km,根据2004年系统钻探,遗址南、北两道壕沟和东、西两河间的面积约40×104m2[13]。西坡遗址的主体为庙底沟时期。自2000年以来,西坡遗址经过了多次考古发掘,出土了大量遗物,对其文化特征也有了较为深入的认识[14~17]。

西坡遗址浮选植物遗存分别来自西坡遗址2005年以及2011年和2013年所浮选样品,样品共计132份。2005年27份浮选样品中有22份来自于环壕沟G1,浮选土样在10 L到15 L之间;2011年和2013年样品主要来自20多个灰坑,每份浮选土量较少,大部分不足5 L,其中H8是植物遗存出土最为丰富的灰坑,共有9个文化层,每一层均有较多炭化木屑、炭化农作物和非农作物遗存发现。

两处遗址的浮选工作都是在发掘现场完成的,所用浮选设备都是水波浮选仪,配备的分样筛规格是80目(孔径0.2 mm),操作过程先将浮选仪水箱内注满水,再将土样撒入水箱内,土样中比重小于水的部分包括炭化植物遗存浮出水面,并随水流落入细筛中,收入细筛的部分即所要的浮选样品[18]。浮选样品在当地阴干后统一寄回中国社会科学院考古研究所植物考古实验室,进行下一步的分类、鉴定和统计工作。分类、鉴定工作的实验室仪器包括:体式显微镜、电子天平、标准分样筛等,具体实验室操作步骤详见《中华人民共和国保护行业标准——田野考古植物遗存浮选采集及实验室操作规范》[19]。使用的统计方法包括绝对数量统计法、出土概率统计法和密度统计法,其中出土概率是由发现某种植物遗存的样品数比总样品数量得出,仅以每份样品中是否出现这类植物遗存为计算标准,而不考虑每份浮选样品发现的绝对数量,这种统计方法一定程度减弱了埋藏机制和特殊埋藏情况对分析结果产生的误差。

2 浮选结果与分析 2.1 两处遗址出土炭化植物遗存中原地区庙底沟时期杨官寨遗址和西坡遗址共160份浮选样品中,出土了3403粒炭化植物种子。

杨官寨遗址出土的炭化植物种子共计2056粒,包括粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum)两种农作物炭化籽粒,共计1050粒,占到全部炭化种子的51.0 %。对杨官寨遗址出土的粟和黍进行出土概率统计后显示,炭化粟粒的出土概率为78.6 %,炭化黍粒的出土概率为67.9 %,黍粒的出土概率与粟的出土概率相差不大,其比值明显高于它们绝对数量之间的比值(表 1)。

| 表 1 杨官寨遗址出土炭化植物种子统计表 Table 1 Statistics of the Yangguanzhai flotation samples |

西坡遗址出土炭化植物种子共计1347粒,其中包括粟、黍、稻米(Oryza sativa)、大豆(Glycine max)、小麦(Triticum aestivum)5种农作物炭化籽粒,共计993粒,占到全部炭化植物种子的73.8 %。西坡遗址粟、黍、稻米、小麦和大豆这5种炭化农作物遗存出土概率分别为50 %、22 %、2.3 %、2.3 %和6.1 %;其中,粟的出土概率最高,黍其次,但两者出土概率的比值(2.27)要远低于绝对数量间的比值(8.61),其余3种农作物都较低,而大豆略高于稻米和小麦(表 2)。

| 表 2 西坡遗址出土炭化植物种子统计表 Table 2 Statistics of the Xipo flotation samples |

杨官寨遗址和西坡遗址作为庙底沟时期的中心聚落遗址,遗迹单位的采样也进行的较为系统。经过系统地浮选、鉴定和统计,我们获得了一批文化堆积较厚,延续时间较长的遗迹单位(壕沟和灰坑)中出土的炭化植物遗存,通过对这些遗迹单位不同层位出土多种植物遗存的密度分析,得以了解这些壕沟和灰坑所体现的较长时间的利用情况,从而对当时不同植物遗存的关系,人与植物遗存的关系及其历时性变化等关键问题有更深一步的认识。由此,我们选出了3组依照考古层位逐层采集的遗迹单位(分别是杨官寨遗址G8-1、西坡遗址G1和西坡遗址H8),并对这3组样品出土炭化植物遗存进行统计分析和讨论。

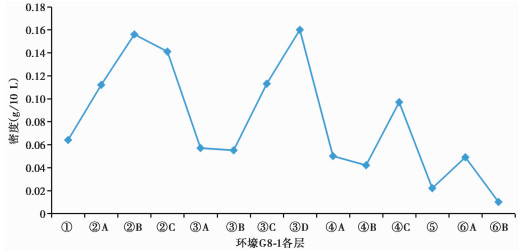

2.2.1 杨官寨遗址G8-1出土植物遗存在杨官寨遗址17份取自环壕内的浮选样品中,有14份是取自10GYWT0624(北扩方)G8-1这一单位的,这些样品有着很好的系统性和连贯性。我们对这组环壕内浮选样品的炭化木屑(大于1 mm)平均含量进行了统计,以此观察该环壕在不同时期的炭化木屑平均密度的变化(图 2)。

|

图 2 杨官寨遗址环壕G8-1内炭化木屑密度变化 Fig. 2 Density changes of charcoal in G8-1 from the Yangguanzhai site |

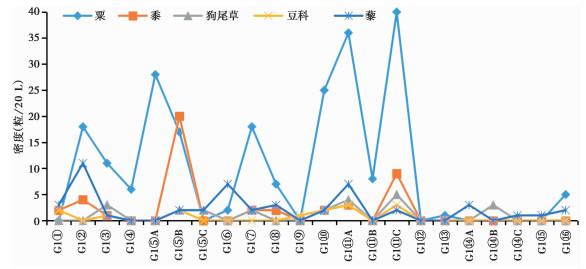

为了找寻炭化植物遗存在杨官寨遗址环壕各层分布的规律,我们将14份取自G8-1这一单位的4种出土数量最多的植物种子:粟、黍、狗尾草(Setaria viridis)、豆科(Leguminosae)(胡枝子(Lespedeza bicolor)、草木樨(Melilotus suaveolens)和直立黄芪(Astragalus adsurgens))也进行了量化统计,分别得出环壕内各层平均每20 L土样所含有的植物种子密度变化(图 3)。

|

图 3 杨官寨遗址环壕G8-1内4种植物种子密度变化 Fig. 3 Density changes of four types of charred seeds in G8-1 from the Yangguanzhai site |

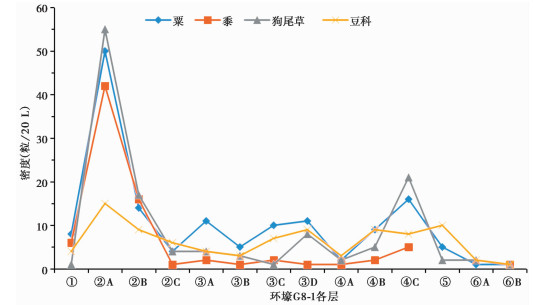

西坡遗址2005年34份浮选样品中有23份来自于G1,合并相同层位后,可以得到从G1①到G1 B16共22层相连续的样品,图 4为西坡遗址G1出土炭化木屑(大于1 mm)密度变化。

|

图 4 西坡遗址环壕G1出土炭化木屑密度变化 Fig. 4 Density changes of charcoal in G1 from the Xipo site |

同样的,我们对G1中22个层位中出土炭化植物遗存也做了统计,并以出土数量较多的粟、黍、狗尾草、豆科的草木樨和藜(Chenopodium album)这5种植物种子为例,做出了不同层位的炭化种子密度变化图(图 5)。

|

图 5 西坡遗址环壕G1出土的5种植物种子密度变化 Fig. 5 Density changes of five types of charred seeds in G1 from the Xipo site |

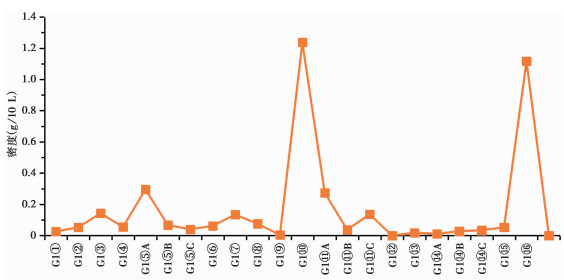

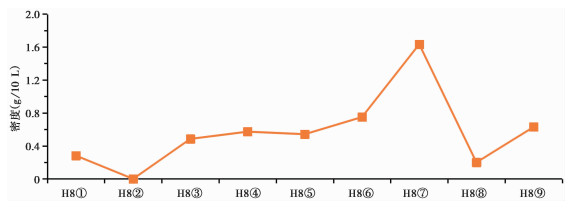

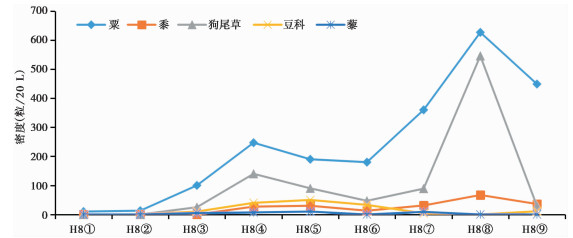

我们对西坡2011年H8的9个层位中出土的炭化木屑和出土炭化植物种子进行了分层统计,分别得出了图 6和7,其中,图 6为H8出土炭化木屑(大于1 mm)的密度变化;图 7为H8出土植物种子密度变化,体现了H8中出土数量较多的粟、黍、狗尾草、豆科(胡枝子和草木樨)和藜这5种植物的各层位数量变化。

|

图 6 西坡遗址H8出土炭化木屑密度变化 Fig. 6 Density changes of charcoal in H8 from the Xipo site |

|

图 7 西坡遗址H8出土的5种植物种子密度变化 Fig. 7 Density changes of five types of charred seeds in H8 from the Xipo site |

通过以上杨官寨遗址G8-1、西坡遗址G1和西坡遗址H8这3组遗迹单位出土炭化植物遗存的情况,可以发现这3组遗迹单位不同层位的炭化木屑密度变化与出土炭化种子密度变化之间有着很强的相关性,不同种出土炭化植物种子之间也存在着一定的相关性。

首先,3组遗迹单位出土的各类炭化植物种子密度有着较为明显正相关关系(一些遗迹单位由于出土炭化种子过少导致密度变化不明显),可以理解为这些炭化种子应该是一起进入遗迹中保存起来的。在这几种炭化种子中,粟、黍为当地主要的旱地农田作物,狗尾草为旱地农田伴生杂草,它进入遗迹单位中应该和粟、黍的收割、加工有着直接的关系。狗尾草各层密度的变化也应该和粟、黍保持一致。两遗址中出土的豆科种子主要包括胡枝子和草木樨,二者都是优良的牧草,但是庙底沟时期,目前的考古证据还不支持牛、羊类的大型食草牲畜已进入中原境内。恐怕胡枝子和草木樨类的豆科种子进入遗迹中还有别的原因。藜由于仅出现在西坡遗址的G1和H8中,并且出土的数量很少,是否与人类活动直接相关还需要进一步验证。

其次,在这3组出土炭化植物遗存的图表中,可以看到每个遗迹单位的炭屑和种子密度都在不同层位中经历了多次的波峰和波谷变化。这些波峰和波谷应该与人类活动的密集程度直接相关。如果我们认为进入壕沟和灰坑的植物遗存主要是当时人倾倒垃圾所致,那么3组遗迹单位中波峰的时期当是古代居民堆放垃圾较集中的时期,而波谷时段则是人们活动相对较少的时期(至少是对于这些遗迹单位本身而言)。值得注意的是,一般来说壕沟,尤其是环壕,其用途并不单一,往往还用做防洪之用。

再次,本研究的3组浮选样品所在遗迹单位为两条壕沟和一个灰坑。从图 2至图 5可以看出杨官寨遗址G8-1和西坡遗址G1出土的植物遗存主要分布在遗迹单位的中部和较浅层位,底部和较深层位的炭化植物种子出土很少,密度也远低于中部和较浅层位。两壕沟所表现的这一特点应该与壕沟的使用用途相关,可能是在壕沟的使用过程中人们经常性的清淤所致,而随着壕沟作为排水防洪这一功用的丧失,人们不断地将垃圾倾倒入其中,以后的各层位出土炭化植物遗存也逐渐多了起来。较之两壕沟,西坡遗址H8的植物遗存则主要集中在底部和较深层位,这一点应该与灰坑在使用期时作为垃圾的倾倒地点相关,在其使用期时与人们的日常活动关系最为紧密,使用也最频繁,之后随着灰坑的填埋,与人类相关的炭化植物遗存也逐渐减少。

3 讨论 3.1 中原地区庙底沟时期农业生产模式的讨论除了杨官寨遗址和西坡遗址外,学者们对中原地区庙底沟时期进行过的重要植物考古相关研究还包括以下内容。

兴乐坊遗址与下河遗址均位于陕西省关中东部渭南市境内[4]。兴乐坊遗址共采集11份土样,分别来自10个灰坑。出土农作物包括粟、黍和稻米这3种,共685粒,其中粟的数量占绝大多数,稻米发现了21粒。下河遗址共采集土样21份,土样中有7份来自灰坑,8份来自灶,4份来自房址。共发现炭化果实、种子619粒。农作物包括粟、黍两种,粟又占到了绝对多数。两个遗址禾本科颖果的数量都是最多的,除此以外,豆科、藜属的含量也比较丰富[4]。

案板遗址是渭河流域关中西部一处重要的新石器时代遗址。该遗址的文化遗存可以分为案板一期、二期和三期,其中的案板一期相当于庙底沟时期。2012年对该遗址的第9次考古发掘中,共采集案板一期(庙底沟期)浮选土样18份,其中有10份来自灰坑,8份来自灰沟中。发现炭化植物种子1068粒,农作物植物种子占到了45.6 %,包括粟、黍和1粒大豆,其中又以粟为多。非农作物种子方面,以狗尾草(321粒)为最多,其他还包括豆科的草木樨(26粒)和鸡眼草(56粒),藜科的灰菜(15粒)和地肤(23粒)等[6]。

河南三门峡南交口遗址于1997年至1998年进行了考古发掘;2007年相关学者对发掘区保留较好的8个仰韶中期灰坑进行了浮选土样的采集,共发现炭化种子294粒。浮选结果包括粟、黍和稻米3种农作物种子,绝对数量分别为107粒、25粒和26粒。其他非农作物种子还包括狗尾草属、黍属、藜科、豆科等[7]。

灵宝西坡遗址自2000年开始考古工作以来,系统的植物考古土样采集工作便伴随着考古发掘未有间断。其中,2004年浮选所得炭化植物遗存进行过阶段性的研究,48份浮选土样中共发现3000余粒炭化植物种子,包括粟、黍、稻米这3种农作物,占所有植物种子总数的46.2 %。其中,又以粟为最多,占到了农作物籽粒总数的90.6 %,而稻米最少,共发现了9粒。其他植物种子经鉴定还包括马唐属、狗尾草属、紫苏、土荆芥、蔷薇科、李属、葡萄属,以及豆科、藜科、茄科、菊科等[8]。

另外,通过对关中地区的华县东阳遗址灰坑的剖面取样分析,发现了距今约5800年的炭化稻米遗存[20]。该遗址浮选结果也显示稻米遗存的大量存在,但其绝对数量和出土概率仍不及粟[5]。

除了大植物遗存方面的证据,中原地区庙底沟时期微体植物遗存研究也有相关成果发表。研究显示,关中地区的杨官寨遗址、案板遗址和泉护遗址在庙底沟时期发现水稻植硅体遗存,并且黍子的植硅体含量较之粟在距今6000~2100年期间一直占优势,即使在气候相对暖湿的阶段,黍的数量仍超过粟[9];而郑州地区仰韶时代中晚期多个遗址中也有水稻植硅体发现,并且从植硅体证据来看,黍是先民主要的粮食作物[10]。

为了对中原地区庙底沟时期农业生产模式进行进一步分析,我们选取了进行过系统浮选且出土植物遗存较为丰富的6处遗址进行量化讨论(表 3),即杨官寨遗址、西坡遗址(本次浮选研究结果)、兴乐坊遗址[4]、下河遗址[4]、案板遗址[6]和南郊口遗址[7]。

|

表 3 中原地区庙底沟时期遗址粟、黍统计表 |

对于农业生产模式的探讨,首先涉及的就是农作物的问题。从各遗址植物浮选结果来看,中原地区庙底沟时期农作物种类包括粟、黍、稻米和大豆(西坡遗址出土的小麦经14 C测年显示属于历史时期)。其中,粟的量为最多、黍其次、稻米和大豆都相对较少。下面将对这4种农作物遗存进行分别讨论。

粟,在庙底沟时期中原地区经浮选所见的各个考古遗址中,无论其绝对数量还是出土概率都是各农作物遗存中最高的。黍,作为旱作农业的另一主要农作物,在中原地区庙底沟时期各遗址中也大量存在。从表 3中(“绝对数量”数据为各遗址粟、黍数量所占农作物遗存数量的比例),我们可以看出中原地区的这6个遗址中,粟和黍绝对数量的差距都非常的大,虽然出土概率方面,粟也要高于黍,但是程度上远不及二者在绝对数量上的差距(西坡遗址和南交口遗址黍的出土概率较低可能分别与取样土量较少和采样样品数有关)。在考虑不同种农作物遗存在人们生活中的地位时,不仅要考虑绝对数量,出土概率也是一个重要的衡量标准。由此看来,黍的出土概率与粟的出土概率比较接近,数值都很高,黍子也应该是当时人们农业生活中重要的农作物资源之一。

值得注意的是,在中原地区庙底沟时期进行的植硅体研究显示,黍的数量要远多于粟[9~10],而这一结果明显与本文由粟、黍炭化种子遗存所显示的数量关系相矛盾。就目前对于粟黍的研究来看,尚不能完全支持经由大植物遗存或植硅体证据任意一方得出的结论。但是,就样品采集数量和每份样品采集土壤容积而言,浮选样品要远高于植硅体样品采集量,客观上更能全面反映遗址发掘区域的整体情况;其次,虽然用粟黍炭化种子绝对数量统计,推测其在生业结构中的重要性存在其千粒重的差异性,但遗址中两种小米出土概率的数据同样反映了粟明显高于黍的情况;再次,中原地区从庙底沟时期至龙山时期是史前文化不断发展、聚落数量增多、人口增加、社会复杂化不断加强的时期,产量更高的粟在生业结构中占有更为重要的地位似乎更符合当时社会发展的情况。至于有学者提出,粟和黍存在不同的炭化温度保存区间,炭化粟较之黍更易保存[21],目前我们在考古遗址中尚难以推测粟黍的炭化温度在多大比例上达到黍难以保存的程度,这一点到底在多大程度上可以影响考古遗址出土植物遗存情况,还需要更多的研究加以证实。无论如何,对于目前大植物遗存和植硅体研究在统计分析上的不一致,还需要今后更多材料加以更为全面的讨论。

稻米,在中原地区仰韶中期的6个遗址中的3处遗址有发现,分别为西坡遗址发现2粒(之前2004年浮选发现9粒[8])、兴乐坊遗址发现21粒[4]、南交口遗址发现26粒[7],较之各自遗址发现的粟黍数量,稻米的绝对数量显得很少。出土概率方面3个遗址稻米分别是2.3 %、36.3 % [4]和37.5 % [7],而兴乐坊遗址和南交口遗址稻米较高的出土概率可能与其浮选采样的遗迹单位数目较少有关(兴乐坊遗址浮选土样10份[4],南交口遗址的浮选土样为8份[7])。另外,我们知道杨官寨遗址庙底沟时期遗存和案板遗址中也发现了稻谷的植硅体证据[9],该遗址也应存在稻米,只是由于浮选采样位置或数量的限制,炭化稻米种子尚未发现。

由此看来,目前6个遗址中发现稻米遗存的应该有5个。那么,至迟在庙底沟时期,中原地区的稻米已经相当的普遍了,不仅在庙底沟文化的核心区域——豫西晋南地区(以灵宝西坡遗址为代表)有发现,在关中平原从东部(以兴乐坊遗址和杨官寨遗址为代表)到西部(以扶风案板遗址为代表)的广阔范围内也都有发现。

对于某地区能否能够种植水稻,起决定性因素的并不是气候、纬度等因素,而更多地取决于是否有充足的水源,具体到遗址,就是遗址本身所处周边环境是否有可以方便利用的河湖资源。而庙底沟时期中原地区系统浮选的6处遗址,其所在地点有的位于河流台地上(杨官寨遗址[12]),有的位于紧邻河流的台塬上(西坡遗址[13]、案板遗址[6]、兴乐坊遗址[4]、南郊口遗址[7]),也有位于是河谷周边(下河遗址[4]),周边的水资源都相当丰富。并且遗址所在地貌基本为平地或较缓的坡地,比较利于稻米的种植。

如果我们从遗址的规模、聚落的地位角度来考虑的话,属于核心聚落遗址包括杨官寨遗址、西坡遗址、下河遗址和案板遗址,一般性或较低一级遗址包括兴乐坊遗址和南交口遗址。从稻米的发现情况来看,核心聚落除了下河遗址外都发现有稻米遗存(炭化稻米或稻米植硅体),而一般性遗址则都有稻米遗存发现。由此看来,中原地区庙底沟时期的稻米存在与否基本未受到遗址规模和等级的影响,即无论等级较高的中心聚落,还是等级较低的一般性聚落,遗址中都有稻米的发现。但是,无论高等级聚落还是一般性遗址,稻米的发现量都非常少,出土概率也很低,并不作为主要的农作物为当时人们所食用。目前,庙底沟时期中原地区发表有关碳氮稳定同位素的研究还比较有限,而涉及不同等级人群古代食谱差异的研究则更少,西坡遗址庙底沟时代晚期墓地的稳定同位素研究也许可以给我们一些线索。从西坡墓地出土人骨碳氮稳定同位素证据来看,有更多机会获得肉食的社会上层人群,骨骼中13 C含量也明显偏低[13],即等级较高人群的主食消费中,粟、黍所占的比例相对一般人群为低,而稻米的消费则较高。这似乎显示稻米在高等级人群中更受欢迎,至于稻米是以主食的形式,还是以米酒的形式为此人群所消费,则需要更多的证据来揭示。而从仰韶晚期新街遗址出土尖底瓶中残留物分析研究来看,至迟在仰韶晚期的中原地区,稻米可能已经成为古人酿造谷芽酒的原料[22]。另外,虽然各遗址都具备种植水稻的先决条件,但水稻究竟是在本地种植还是通过交流贸易由其他区域带来还需要我们再进一步的认识。

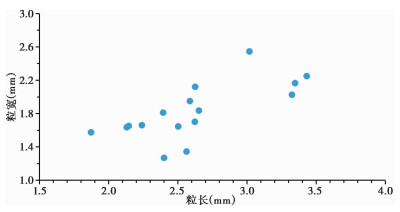

大豆,分别在灵宝西坡遗址发现了25粒,扶风案板遗址发现了1粒[6]。西坡遗址发现的大豆出土于8个遗迹单位中,这些炭化大豆呈椭圆形,炭化后变形严重,膨胀爆裂,种皮基本完全脱落,子叶表面出现蜂窝状凹坑,显示出油亮光泽(图 8)。参考近年发表的考古出土炭化大豆鉴定标准[23],这些炭化大豆形态特征符合鉴定标准中关于豆粒、种皮和子叶特征和其被炭化后的变化,应该属于栽培大豆范畴。我们对西坡遗址出土的16粒完整大豆的长短进行了测量,从图 9的大豆测量分布来看,西坡遗址出土大豆尺寸大部分偏小,并且可以明显分为至少两组,个体尺寸差异较明显。根据新的鉴定标准,大豆尺寸大小在判别栽培大豆和野大豆方面仅具参考价值,但这也许显示出西坡遗址出土炭化大豆存在栽培大豆早期阶段的特征。从大豆的发现情况来看,它的发现主要集中于核心聚落遗址,并且数量很少,也未普及至其他地区,在中原地区庙底沟时期的遗址中并不属于重要的农作物。

|

图 8 西坡遗址出土炭化大豆 Fig. 8 Carbonized soybean uncovered from the Xipo site |

|

图 9 西坡遗址大豆测量分布图 Fig. 9 Scatter diagram of the soybean from the Xipo site |

非农作物遗存也是植物考古研究的重要方面,很多非农作物与人们生活有着相当紧密的关系,其中一些为农田伴生杂草,可能会被人们在收割时与农作物一同带入遗址,另一些则可能直接被人们所用。中原地区庙底沟时期的遗址中出土的主要非农作物遗存组合基本相同,包括狗尾草,胡枝子、草木樨为代表的豆科和藜。

狗尾草为主要的旱作农田伴生杂草,它的出现往往和粟黍的收获和加工有关[24]。在以上经过系统浮选的遗址中,狗尾草(一些遗址中鉴定为狗尾草属或禾本科)无论在绝对数量还是出土概率方面,都是全部杂草种子最高的。

豆科种子,其绝对数量在以上的大部分遗址(6个遗址中的4个)的非农作物遗存中居于第二位。由于鉴定标准的不同,在杨官寨遗址、西坡遗址和案板遗址[6]这3处遗址的植物遗存鉴定中,将豆科种子鉴定至属种。豆科植物虽为杂草,但它与人们生活之间却有着紧密而多样的关系。遗址中发现豆科植物中的胡枝子和草木樨都属于优良的牲畜饲料;另外,这些可以固氮的豆科植物又是很好的绿肥;再次,因为豆科种子本身含有油脂以及植株本身的特点,不排除人们更倾向于利用豆科植物植株作为燃料。在中原地区庙底沟时期,就目前的认识来看,牛羊类的大型食草类牲畜还未传入[25],胡枝子和草木樨在遗址中主要是因为牛羊食用,再通过其粪便燃烧而存留的这一论断并不成立。而是否作为绿肥这一点,在目前没有很好的证据下也难以推断。

藜,作为中原地区史前时期最常见的杂草种子之一,在本文涉及的庙底沟时期的6个遗址中都有发现,但是每个遗址发现的数目并不多(由于鉴定标准的不同,在各遗址中有藜、藜属和藜科的称法,这里按照藜来统计),应为中原地区常见的但并不重要的杂草。藜属植物是美洲地区常见的栽培作物,分别在北美洲东部(伯兰德氏藜,Chenopodium berlandieri)和南美洲安第斯山区(藜麦,Chenopodium quinoa)独立驯化[26],而在我国,西汉阳陵的外藏坑中,也发现了作为经济作物随葬的藜属种子[27]。但是,目前尚无证据可以显示这些庙底沟时期中原地区遗址出土的藜是否为栽培作物,就目前中国境内新石器时期所发现的藜的特征和数量来看,更可能为杂草而非农作物。

除了以上3类杂草种子以外,中原地区庙底沟时期遗址出土的其他杂草种子相对零星,种类不普遍,数量也很少。其中,与粟黍旱作农业伴生的马唐(Digitaria sanguinalis)也只是在西坡遗址被发现,而通常被认为与稻作农业关系紧密的莎草科(Cyperacea)种子[24]则几乎未被发现。

3.2 结合动物考古材料对农业发展特点的讨论动物考古研究是我们了解古代社会农业发展的重要手段,不仅有助于我们认识一些遗址出土非农作物遗存的功用,反映遗址小环境面貌,动物考古本身所反映的遗址出土家养动物与野生动物量上的比较,也是讨论当时社会狩猎采集经济,农业发展程度的重要依据[28]。

就杨官寨遗址环壕西门出土动物遗存来看,杨官寨遗址庙底沟时期发现的动物骨骼种类包括:由人类饲养或可能畜养的鸡、猪、狗、黄牛;主要的狩猎动物,獐、梅花鹿、马鹿;偶然猎获或捕捞的水牛、鸟类、蚌类和圆顶珠蚌。该遗址以大量的饲养动物:猪狗的出现为特点,尤其是猪的标本无论是数量或最小个体数都占到哺乳动物总数的77 %以上[29]。

西坡遗址出土的动物遗存中,家猪显然为最主要的动物,狗则发现较少,鹿虽是人们消费野生动物的主要对象,但其所占比重相当有限。遗址中还发现了牛、羊、羚羊、马、猕猴和熊的骨骼,但数量太少,所属年代也有待进一步核实,其他还发现了兔、竹鼠、豪猪、貉、鸟类、雕饰珠蚌和河蚬等软体动物[30]。

兴乐坊遗址发现的动物遗存经过定性定量研究显示,该遗址仰韶中期遗存确认哺乳纲有狗、家猪、獐、梅花鹿和青羊5种,其他动物遗存还包括腹足纲的中华圆田螺,瓣鳃纲的圆顶珠蚌1种,鱼纲不明种属1种,鸟纲的鹁鸪和鸡两种。依据最小个体数统计结果,家养动物中,狗和家猪最多,占到了哺乳动物总数的89 %,野生动物约占11 % [31]。

从上述遗址出土动物遗存不难发现家养动物的比例都远超过野生动物,尤其以家猪的发现最多。而遗址中偶有发现的极少量的牛或羊的骨骼,难以支持庙底沟时期中原地区已经存在牛羊类食草动物,大量发现的胡枝子和草木樨等豆科植物也不应该作为食草类动物的牧草进入遗址。另外,以上几处遗址都有发现蚌类水生动物,也反映了遗址周围有一定的水域面积存在。而这一发现在一定程度上也反映了水稻种植所必需的水资源应该还是相对充足的。

较之动物考古材料,农耕生产特点可以通过不同种类的出土植物遗存数量进行探讨。表 4为6处遗址中出土的农作物以及非农作物遗存中的狗尾草、藜这3类植物种子在遗址全部出土炭化种子中所占的绝对数量百分比(因为鉴定标准的不同,个别遗址狗尾草统计数据由禾本科或狗尾草属代替,藜统计数据由藜属或藜科代替)。

|

表 4 中原地区庙底沟时期遗址3类植物遗存出土数量比例统计表 |

可以明显看出,除了关中地区的兴乐坊遗址[4]和下河遗址[4],其余4处遗址的炭化农作物种子的比例都超过或接近了50 %。而非农作物种子中,狗尾草的数量比例是最高的,我们知道狗尾草一般被认为是典型的旱作农田杂草,随粟黍类小米一同被带入遗址[24],并随着进一步拣选而被丢弃在遗址周围。由此看来,如果去除作为旱地杂草狗尾草遗存,各个遗址的农作物数量都要多于其他非农作物种子。在非农作物遗存中,未发现如菱角等明显由人们采集获得的可食用资源。考虑到藜存在着被古代人群食用的可能,我们对其数量比例也进行了探讨,发现除了下河遗址外[4],其他遗址中藜的绝对数量都不超过5 %,即便存在着被食用的可能,其重要性也应极其有限。除了狗尾草和藜以外,出土数量较多的以胡枝子和草木樨为代表的豆科种子,如上文讨论,应该不被当时人所食用。由此可见,各遗址出土农作物遗存的比例都要远高于可能食用的非农作物遗存。如果与中原地区仰韶早期的农耕生产发展相比较,以鱼化寨遗址为代表的古代先民除了种植两种小米以外,还需要通过采集活动获取野生植物类资源,农耕生产尚未完全取代采集狩猎[11]。而庙底沟时期的诸遗址已经明显以农耕生产为主要经济模式,采集野生植物资源的行为即便存在也应不再重要了。

动、植物考古材料的证据显示,庙底沟时期的农业发展已经较为成熟,家养动物和农作物资源远较之狩猎采集获得资源重要,应当已经完成了由狩猎采集向农业生产的转变。

3.3 与周边地区庙底沟时期生业模式的比较中原地区庙底沟文化与周边地区的交流十分密切,彼此之间也产生了相当深远的影响。具体的,庙底沟文化向南达到豫西南鄂西北地区,之前的仰韶文化大张庄类型发展为下王岗类型,再向南也到达了长江中游的大溪文化圈;庙底沟文化向东与黄河下游大汶口文化发生联系;向北扩张至晋中北、内蒙古中南部、陕北北部和冀西北[32]。

从中原地区南部的豫西南鄂西北地区,东部的黄河下游地区以及北方晋中北地区现有的庙底沟时期植物考古研究成果来看,粟、黍类旱作农业还是最为主要的农业生产模式[33~36];其中,中原地区的诸遗址中,粟都是最主要的农作物遗存,而在黄河下游[35]、丹江下游谷地[33~34]以及山西西部[36]的一些遗址中,黍则在绝对数量和出土概率上远远多于粟,延续了仰韶时代早期之前北方地区黍多于粟的传统。这种传统也许与上述地区(尤其是丹江谷地[33~34]和山西西部[36])遗址位于多山地区,客观更适应黍子生产有关,但山西高原地区庙底沟时期之后的龙山时期植物考古研究则显示,此时粟已经取代黍成为最重要的旱作农业资源[37]。庙底沟时期,稻米在中原地区已经普遍存在,但是占农作物的比例都很小,而黄河下游的遗址[35]和晋中、晋北的遗址中[36]未发现有炭化稻米种子;夹在长江中游与中原地区之间的豫西南鄂西北地区的东部南阳盆地则可能受到了南部大溪文化的影响[32],稻米几乎与粟黍形成三足鼎立之势,并且数量和出土概率都略多于后两者,显示出与西部丹江流域和北部中原地区不一致的农业模式[38]。

4 结语通过对中原地区庙底沟时期杨官寨遗址和西坡遗址中160份浮选样品出土炭化植物遗存分析,共获得3403粒炭化植物种子,包括1597粒粟,414粒黍,少量大豆和稻米,以及1460粒狗尾草、豆科、藜等非农作物遗存。两遗址3组遗迹单位(杨官寨遗址G8-1、西坡遗址G1和H8)不同层位出土炭化木屑和炭化植物种子密度分析则显示,粟、黍两种农作物遗存与狗尾草、豆科、藜这3种非农作物植物遗存可能同时进入遗迹中被保存下来;而炭化木屑各层位密度变化峰值与植物种子所反映的基本一致,是古代居民活动密集程度的体现。壕沟和灰坑两种遗迹单位植物遗存分别集中于中部及较浅位置和较深层位,体现了各自的埋藏特点,灰坑的使用期主要出现在底部层位,作为当时人们的垃圾倾倒处,壕沟的埋藏特点可能源于人们经常性的清淤,而随着壕沟作为排水防洪这一功用的丧失,也开始被用于垃圾倾倒。

通过杨官寨遗址、西坡遗址以及庙底沟时期中原地区其他4处遗址的炭化植物遗存分析,中原地区庙底沟时期的农业生产模式为较为典型的旱作农业传统,粟、黍类小米为最重要的农作物资源;稻米发现数量虽然很少,但是不论各聚落等级规模,几乎都有发现;大豆仅在个别遗址有发现,并不普及。杂草方面以狗尾草、豆科种子和藜为主,其他杂草数量很少。中原地区庙底沟时期农业发展具有明显的一致性,这一特点与庙底沟文化各遗址较为统一的文化面貌相契合。而通过与周边区域农业特点的比较,又可以观察到该区域的独特性,比如粟在中原地区的重要性要高于周边其他旱作农业传统区域,也许从一方面也反映了庙底沟文化核心区域的古代人群对更为高产粟的需求程度要更高,与其较高的遗址数量、规模和人口密度相符合;而稻米在庙底沟文化遗址中也普遍存在,尽管出土数量都比较有限。通过遗址出土农作物遗存与可食用非农作物遗存比例分析,以及相关动物考古研究,庙底沟时期的诸遗址已经明显以农耕生产为主要经济模式,家养动物和农作物资源远较之狩猎采集获得资源重要,应当已经完成了由狩猎采集向农业生产的转变。在庙底沟时期的中原地区,庙底沟文化的诸遗址应该已经形成了较为成熟的农业社会。

致谢: 感谢审稿专家和编辑部杨美芳老师宝贵的修改意见,在此一并感谢!

| [1] |

戴向明.试论庙底沟文化的起源[C]//吉林大学考古系编.青果集——吉林大学考古系建系十周年纪念文集.北京: 知识出版社, 1998: 18-26. Dai Xiangming. On the origin of Miaodigou Culture[C]//School of Archaeology, Jilin University. Qingguoji-Commemorative Collected Works of the 10th Anniversary Founding of the School of Archaeology, Jilin University. Beijing: Knowledge Press, 1998: 18-26. |

| [2] |

戴向明. 中原地区早期复杂社会的形成与初步发展[M]. 北京大学考古文博学院, 北京大学中国考古学研究中心.考古学研究(九).北京: 文物出版社, 2012: 481-527. Dai Xiangming. The forming and preliminary development of early complex society in the Central Plain area[M]. School of Archaeology and Museology of Peking University, Center of the Study of Chinese Archaeology of Peking University. A Collection of Studies on Archaeology(Ⅸ). Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2012: 481-527. |

| [3] |

Chen Fahu, Xu Qinghai, Chen Jianhui, et al. East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation[J]. Scientific Reports, 2015, 5: 11186. DOI:10.1038/srep11186 |

| [4] |

刘焕, 胡松梅, 张鹏程, 等. 陕西两处仰韶时期遗址浮选结果分析及其对比[J]. 考古与文物, 2013(4): 106-112. Liu Huan, Hu Songmei, Zhang Pengcheng, et al. Results of soil samples flotation from two Yangshao sites in Shaanxi and a comparative study[J]. Archaeology and Cultural Relics, 2013(4): 106-112. |

| [5] |

赵志军. 渭河平原古代农业的发展与变化——华县东阳遗址出土植物遗存分析[J]. 华夏考古, 2019(5): 78. Zhao Zhijun. Changes and development of ancient agriculture on Weihe Plain-An analysis of plant remnants excavated from Dongyang site in Huaxian district[J]. Huaxia Archaeology, 2019(5): 78. |

| [6] |

刘晓媛.案板遗址2012年发掘植物遗存研究[D].西安: 西北大学硕士学位论文, 2014: 13-17. Liu Xiaoyuan. Research of Archaeobotanical Remains from the Anban Site Excavation in 2012[D]. Xi'an: The Master's Thesis of Northwest University, 2014: 13-17. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1014242784.htm |

| [7] |

秦岭.南交口遗址2007年出土仰韶文化早、中期植物遗存及相关问题探讨[M]//河南省文物考古研究所.三门峡南交口.北京: 科学出版社, 2009: 427-435. Qin Ling. The plant remains and discussion of related issues from the Nanjiaokou site during early and middle Yangshao culture in 2007[M]//Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology. Nanjiaokou Site in Sanmenxia. Beijing: Science Press, 2009: 427-435. |

| [8] |

中国社会科学院考古研究所农业研究课题组.中华文明形成时期的农业经济特点[M]//中国社会科学院考古研究所科技考古中心.科技考古(第三辑).北京: 科学出版社, 2011: 26. Agricultural Research Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences. The characteristics of agricultural economy during the formation of Chinese civilization[M]//Center for Scientific Archaeology of Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences. Science for Archaeology(Volume 3). Beijing: Science Press, 2011: 26. |

| [9] |

张健平, 吕厚远, 吴乃琴, 等. 关中盆地6000-2100 cal.a B. P.期间黍、粟农业的植硅体证据[J]. 第四纪研究, 2010, 30(2): 287-297. Zhang Jianping, Lü Houyuan, Wu Naiqin, et al. Phytolith evidence of millet agriculture during about 6000-2100 cal.a B. P. in the Guanzhong Basin, China[J]. Quaternary Sciences, 2010, 30(2): 287-297. |

| [10] |

王灿, 吕厚远, 顾万发, 等. 全新世中期郑州地区古代农业的时空演变及其影响因素[J]. 第四纪研究, 2019, 39(1): 108-122. Wang Can, Lü Houyuan, Gu Wanfa, et al. Spatial-temporal evolution of agriculture and factors influencing it during the mid-Holocene in Zhengzhou area, China[J]. Quaternary Sciences, 2019, 39(1): 108-122. |

| [11] |

赵志军. 仰韶文化时期农耕生产的发展和农业社会的建立——鱼化寨遗址浮选结果的分析[J]. 江汉考古, 2017(6): 106. Zhao Zhijun. The development of agriculture in the time of Yangshao culture and the establishment of agricultural society:An analysis on the flotation result of Yuhuazhai site[J]. Jianghan Archaeology, 2017(6): 106. |

| [12] |

陕西省考古研究院. 陕西高陵杨官寨遗址发掘简报[J]. 考古与文物, 2011(6): 16-32. Shaanxi Provincial Institute of Archaeology. A brief excavation report on the Yangguanzhai site, Gaoling County, Shaanxi Province[J]. Archaeology and Cultural Relics, 2011(6): 16-32. |

| [13] |

中国社会科学院考古研究所, 河南省文物考古研究所. 灵宝西坡墓地[M]. 北京: 文物出版社, 2010: 10-207. Chinese Academy of Social Sciences Institute of Archaeology, Henan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics. Xipo Cemetery in Lingbao[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2010: 10-207. |

| [14] |

中国社会科学院考古研究所河南一队, 河南省文物考古研究所, 三门峡市文物考古研究所, 等.河南灵宝市西坡遗址2006年发现的仰韶文化中期大型墓葬[J].考古, 2007, (2): 3-6. First Henan Archaeological Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, Henan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics, Sanmenxia Institute of Archaeology and Cultural Relics, et al. The large tombs of Yangshao culture discovered in the 2006 excavation on the Xipo site in Lingbao, Henan[J]. Archaeology, 2007, (2): 3-6. |

| [15] |

河南省文物考古研究所, 中国社会科学院考古研究所河南一队, 三门峡市文物考古研究所, 等.河南灵宝市西坡遗址墓地2005年发掘简报[J].考古, 2008, (1): 3-13. Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, First Henan Archaeological Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, Sanmenxia Institute of Archaeology and Cultural Relics, et al. Excavation in the cemetery of the Xipo site in Lingbao City, Henan, in 2005[J]. Archaeology, 2008, (1): 3-13. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KAGU200801002.htm |

| [16] |

中国社会科学院考古研究所河南一队, 河南省文物考古研究所, 三门峡市文物考古研究所.河南灵宝市西坡遗址庙底沟类型两座大型房址的发掘[J].考古, 2015, (5): 3-16. First Henan Archaeological Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, Henan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics, Sanmenxia Institute of Archaeology and Cultural Relics, et al. The excavation of two large-sized house foundations of the Miaodigou culture period at Xipo site in Lingbao City, Henan[J]. Archaeology. 2015, (5): 3-16. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KAGU201505001.htm |

| [17] |

中国社会科学院考古研究所河南一队, 河南省文物考古研究所, 三门峡市文物考古研究所, 等.河南灵宝市西坡遗址南壕沟发掘简报[J].考古, 2016, (5): 9-23. First Henan Archaeological Team, Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, Henan Provincial Institute of Archaeology and Cultural Relics, Sanmenxia Institute of Archaeology and Cultural Relics, et al. The excavation of a trench in the south of the Xipo site in Lingbao City, Henan[J]. Archaeology. 2016, (5): 9-23. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KAGU201605002.htm |

| [18] |

赵志军. 植物考古学的田野工作方法——浮选法[J]. 考古, 2004(3): 82-83. Zhao Zhijun. Flotation:A paleobotanic method in field archaeology[J]. Archaeology, 2004(3): 82-83. |

| [19] |

中华人民共和国国家文物局.中华人民共和国文物保护行业标准——田野考古植物遗存浮选采集及实验室操作规范[S].北京: 文物出版社, 2012: 3-4. The State Administration of Cultural Heritage of the People's Republic of China. Industry Standards for the Protection of Cultural Relics of the People's Republic of China-Specification for the Flotation Work and Laboratory Analysis of Archaeological Plant Remains[S]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2012: 3-4. |

| [20] |

夏秀敏, 殷宇鹏, 许卫红, 等. 水稻遗存在陕西华县东阳遗址的发现与探讨[J]. 人类学学报, 2019, 38(1): 119-131. Xia Xiumin, Yin Yupeng, Xu Weihong, et al. The discovery and discussion of rice remains from the archaeological site of Dongyang, Huaxian County, Shaanxi Province[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2019, 38(1): 119-131. |

| [21] |

Yang Qing, Li Xiaoqiang, Zhou Xinying, et al. Investigation of the ultrastructural characteristics of foxtail and broomcorn millet during carbonization and its application in archaeobotany[J]. Chinese Science Bulletin, 2011, 56(14): 1497. |

| [22] |

刘莉, 王佳静, 赵昊, 等. 陕西蓝田新街遗址仰韶文化晚期陶器残留物分析:酿造谷芽酒的新证据[J]. 农业考古, 2018(1): 7-15. Liu Li, Wang Jiajing, Zhao Hao, et al. Analysis on pottery residue of the Late Yangshao Culture in Xinjie site of Lantian, Shaanxi:New evidence of Guya Beer brewing[J]. Agricultural Archaeology, 2018(1): 7-15. |

| [23] |

赵志军, 杨金刚. 考古出土炭化大豆的鉴定标准和方法[J]. 南方文物, 2017(3): 149-160. Zhao Zhijun, Yang Jingang. The identification standards and methods of the carbonized soybean in archaeological excavations[J]. Cultural Relics in Southern China, 2017(3): 149-160. |

| [24] |

强盛. 杂草学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001: 37-60. Qiang Sheng. Weed Science[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2001: 37-60. |

| [25] |

袁靖, 黄蕴平, 杨梦菲, 等. 公元前2500年至公元前1500年中原地区动物考古学研究[M]. 中国社会科学院考古研究所科技考古中心.科技考古(第2辑). 北京: 科学出版社, 2007: 12-34. Yuan Jing, Huang Yunping, Yang Mengfei, et al. Zooarchaeological study on the animal exploitation between 2500 BC and 1500 BC in the Central Plains[M]. Center for Scientific Archaeology of Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Siences. Science for Archaeology (Volume 2). Beijing: Science Press, 2007: 12-34. |

| [26] |

Smith Bruce. The Emergence of Agriculture[M]. New York: Scientific American Library, 1995: 170-200.

|

| [27] |

杨晓燕, 刘长江, 张健平, 等. 汉阳陵外藏坑农作物遗存分析及西汉早期农业[J]. 科学通报, 2009, 54(13): 1738-1743. Yang Xiaoyan, Liu Changjiang, Zhang Jianping, et al. Plant crop remains from the outer burial pit of the Han Yangling Mausoleum and their significance to early Western Han agriculture[J]. Chinese Science Bulletin, 2009, 54(13): 1738-1743. |

| [28] |

袁靖. 中国动物考古学[M]. 北京: 文物出版社, 2015: 4-33. Yuan Jing. Zooarchaeology of China[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2015: 4-33. |

| [29] |

胡松梅, 王炜林, 郭小宁, 等. 陕西高陵杨官寨西门址动物遗存分析[J]. 考古与文物, 2011(6): 97-107. Hu Songmei, Wang Weilin, Guo Xiaoning, et al. Faunal analysis of the animal remains found near the west gate of the settlement Moat at Yangguanzhai site, Gaoling County, Shaanxi Province[J]. Archaeology and Cultural Relics, 2011(6): 97-107. |

| [30] |

马萧林. 河南灵宝西坡遗址动物群及相关问题[J]. 中原文物, 2007(4): 48-61. Ma Xiaolin. On the relative problems of animal group at Xipo site in Lingbao, Henan Province[J]. Cultural Relics of Central China, 2007(4): 48-61. |

| [31] |

胡松梅, 杨歧黄, 杨苗苗. 陕西华阴兴乐坊遗址动物遗存分析[J]. 考古与文物, 2011(6): 117-125. Hu Songmei, Yang Qihuang, Yang Miaomiao. Analysis on the faunal remains from the Xinglefang site, Huayin, Shaanxi Province[J]. Archaeology and Cultural Relics, 2011(6): 117-125. |

| [32] |

韩建业. 中国文化圈的形成与发展[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015: 83-99. Han Jianye. Early China-The Making of the Chinese Cultural Sphere[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2015: 83-99. |

| [33] |

唐丽雅.江汉地区新石器时代晚期至青铜时代农业生产动态的植物考古学观察[D].北京: 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2014: 79-111. Tang Liya. Archaeobotanical Observation of Agricultural Production Dynamics from Late Neolithic to Bronze Age in Jianghan Region[D]. Beijing: The Doctoral Dissertation of Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, 2014: 79-111. |

| [34] |

王育茜, 张萍, 靳桂云, 等. 河南淅川沟湾遗址2007年度植物浮选结果与分析[J]. 四川文物, 2011(2): 80-92. Wang Yuqian, Zhang Ping, Jin Guiyun, et al. 2007 flotation results and analysis of Gouwan site of Henan Xichuan[J]. Sichuan Cultural Relics, 2011(2): 80-92. |

| [35] |

王海玉, 靳桂云. 山东即墨北阡遗址(2009)炭化种子果实遗存研究[M]. 山东大学东方考古中心.东方考古(第10集). 北京: 科学出版社, 2013: 255-279. Wang Haiyu, Jin Guiyun. The Neolithic subsistence of Beiqian site (2009):Evidence from charred plant remains[M]. Oriental Archaeology Research Center of Shandong University. Oriental Archaeology(Volume 10). Beijing: Science Press, 2013: 255-279. |

| [36] |

尹达.河套地区史前农牧交错带的植物考古学研究——以石峁遗址及其相关遗址为中心[D].北京: 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2015: 83-103. Yin Da. The Archaeobotanical Research on Hetao Prehistoric Farming-Pasturing Zone Centered with Shimao and Related Sites[D]. Beijing: The Doctoral Dissertation of Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, 2015: 83-103. |

| [37] |

蒋宇超, 戴向明, 王力之, 等. 大植物遗存反映的龙山时代山西高原的农业活动与区域差异[J]. 第四纪研究, 2019, 39(1): 123-131. Jiang Yuchao, Dai Xiangming, Wang Lizhi, et al. Plant macro-remains reveals the agricultural pattern and regional variation of Shanxi Plateau during Longshan Period[J]. Quaternary Sciences, 2019, 39(1): 123-131. |

| [38] |

邓振华, 高玉. 河南邓州八里岗遗址出入植物遗存分析[J]. 南方文物, 2012(1): 156-163. Deng Zhenhua, Gao Yu. The analysis of plant remains from the Baligang site, Dengzhou, Henan[J]. Cultural Relics in Southern China, 2012(1): 156-163. |

2 Shaanxi History Museum, Xi'an 710061, Shaanxi;

3 Shaanxi Academy of Archaeology, Xi'an 710054, Shaanxi)

Abstract

It is generally believed that the dry-farming system based on foxtail millet and broomcorn millet was set up in Northern China. However, limited by the data of plant remains during Early-Mid Neolithic, the process of the agricultural system was not systematically studied so far. The Central Plain area, as the heartland of the Miaodigou Culture, played a crucial role in the emergence of social complexity and the development of dry-farming agriculture during the Miaodigou Period(6000~5500 a B.P.). The study of the farming production pattern in the Central Plain area would offer us a better understanding not only about the subsistence of the unified and powerful Miaodigou Culture, but the forming of the dry-farming system in Northern China.In this paper, a large amount of plant macro-remains were analyzed by systematic flotation from two important nucleated settlements-the Yangguanzhai site(34°28'22.32"N, 109°01'26.77"E) in the Guanzhong area and the Xipo site(34°29'40.00"N, 110°41'52.24"E) in the Western Henan area. The flotation samples were taken from excavation in both sites. Specifically, In the Yangguanzhai site, 28 flotation samples were collected mainly from the moat fills in 2010, and in the Xipo site, 132 flotation samples were taken mainly from moat fills in 2005, and pit fills in 2011 and 2013. All of the flotation samples from the two sites belong to the Miaodigou period.A total of 3403 charred seeds were collected and identified in the two sites, including 1597 foxtail millets(Setaria italica), 414 broomcorn millets(Panicum miliaceum), 25 soybeans(Glycine max), 2 rice(Oryza sativa), and 1460 weeds. By the analysis of the density of plant remains from continuous layers of two moat fills and a pit fill, it seemed that charcoal, crop seeds and three types of weeds had been deposited in the features simultaneously, which reflecting the various degree of human activities in each layer. Data from the flotation in the two sites and the other 4 sites have published, indicate that the farming pattern of the Central Plain area during the Miaodigou Period was dominated by millets, with limited amount of soybean and rice. Rice remains were found in most sites no matter of the size and the location. By the analysis of the proportion between crop seeds and edible weeds, and the proportion between domestic animals and wild animals from the related zooarchaeological research, the Northern China dry-farming system and agricultural society had already formed during the Miaodigou Period. Different from the farming patterns around the Central Plain area, foxtail millet instead of broomcorn millet, was the dominant crop resource, which fitting with the largely increasing population and settlements of the Miaodigou Culture.Our paper offers new data on subsistence pattern during a crucial phase in Neolithic Northern China. The study is significant to understand the process of agricultural system, and the relationship among farming production pattern, social complexity and environment diversity. 2020, Vol.40

2020, Vol.40