2 悉尼大学考古系, 悉尼大学中国研究中心, 澳大利亚, 悉尼 2006)

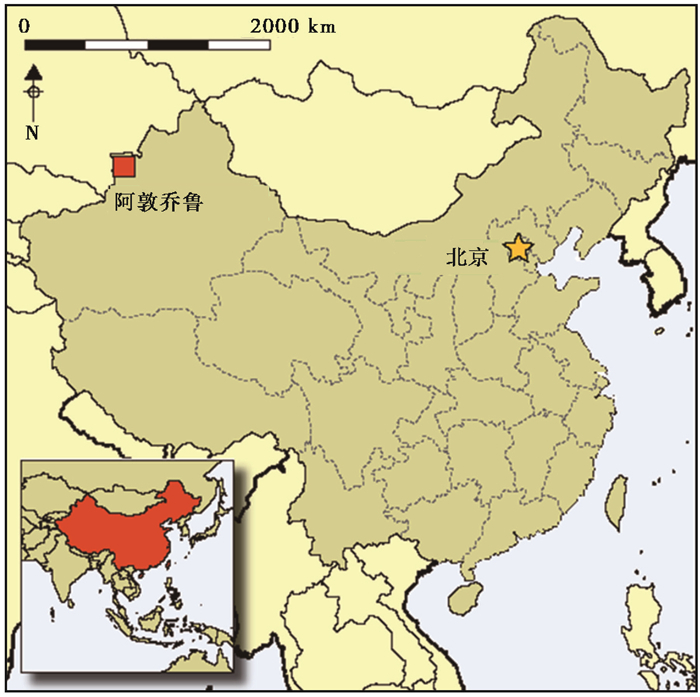

新疆是古今东西方文化交流的重要通道之一,也是东西方文化交汇、融合的地方。由于新疆的特殊的地理环境与自然资源,同时受考古资料的限制,对史前社会的生业形态的了解一直停留在对几个少数遗址的粗浅的认识上。以往的研究中经常会以“游牧”或“半农半牧”经济形态来形容史前居民的生业模式,缺乏详细的论证。由西北大学考古文博学院、新疆维吾尔自治区文物考古研究所、哈密地区文物局等自2009年开始对东天山游牧聚落遗址的大规模的考古发掘和研究开启了对新疆地区史前社会的综合研究,使这种情况开始有了改变。特别是博尔塔拉河上游的阿敦乔鲁[1](图 1)及后来的伊犁河上游的吉仁台沟口青铜时代居住址[2~3]的发现与发掘,为认识西天山地区的青铜时代的史前社会提供了一批宝贵的资料。那么如何确定这些遗址所代表的经济形态、既所谓的“生业模式”呢?这种研究应该如何着手呢?

|

图 1 阿敦乔鲁遗址位置图 Fig. 1 Location of Adunqiaolu site |

阿敦乔鲁遗址(45°01′28″N,80°32′34″E)位于新疆温泉县博尔塔拉河中游河谷北侧,阿拉套山的南面山前坡地,东南距温泉县城约41 km,是一处同时包含有房址和墓地的综合性遗址。自2011年到2017年间,考古人员对遗址和墓葬进行了大规模的发掘,同时还对周边区域,尤其是博尔塔拉河源和上、中游河谷地区进行了细致的调查,取得了一批珍贵的考古资料。

阿敦乔鲁遗址位于博尔塔拉河上游地区阿拉套山山前浅山地带。阿拉套山是天山山脉的西沿分支之一。遗址的东西两侧分布有泉水和季节性河流,背依小山,南低北高,这使得该区域成为山前坡地中理想的一处(放牧)生活场所。阿敦乔鲁(蒙语中意为“像马群一样的石头”)因受冰川作用散布在各个小山丘地之间的花岗岩石块而得名。自2011年开始的,经过多个季度的发掘证实该遗址内的居址和墓葬经过长期及多次使用。

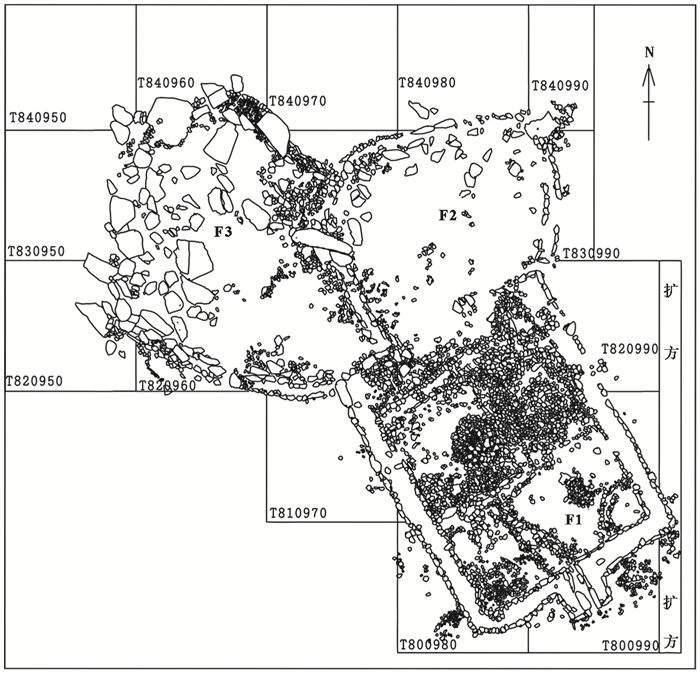

山前坡地上的小山丘的朝阳面是理想的定居地点,在此类地点发现并记录了11组古代居址F1~F11,其中的F1、F2和F3被重点进行了发掘和研究。居址坐落在一处低矮小山坡的南侧,由沿着缓坡逐级分布的四座石构建筑结合构成,每座建筑遗迹均为双石圈建构。房址F1是其中最大的一座,面积约为425 m2,呈长方形,构造规整。南侧的门道同样也为双石围构造。内、外侧石围间的间距在1.4~1.5 m,构成环绕主体结构的宽大墙体,当时使用时内可能存在墙体填充物,并具有一定的高度。内部主体则被石墙分成了4个不同单位(功能分区),其中北部两个单位为各自独立的石构建筑(长方形房址),内部堆积有大量倒塌石块及各类遗物。

房址F1的规模和复杂结构都十分值得注意。整座房址为半地穴式构造,依小山丘缓坡切入而建,因而为保持活动面水平,其北部约深1.5 m,南部入口处约深0.7 m。房址(院落)外部大小22×18 m,双石墙以内区域的大小为18×14.6 m。石墙所用的石头都很巨大,其中最大的一块约为3×1.5 m,房址(院落)呈对称布局,坐北朝南,地势开阔而宽敞。

F1中房址堆积的上面的晚期层位发现的石块堆积的墓葬,时间上要晚于F1本身的建筑时代。在这些晚期形成的石块之下,可确认一些房址的建筑遗迹。房址内还发现一些灰坑,可能用作窖藏。此外,内部还可辨认出多个小区域,其界限往往是小石堆或石墙。

F2、F3作为F1的延伸,位于F1北侧,与F1相接(图 2)。F3为依F1北侧墙体的一部分而建,呈半圆形,F3的最大径约为17.8 m;F2似乎已侵占了F1部分外墙。F2、F3也均为双层石墙结构,但形制不甚规整,F2呈偏宽的长方形结构,东西长超过17 m,南北最宽处约为14 m。F3西侧石墙的缺口可能曾经用作门道(图 2)。在三处建筑中均发现了一些与动物相关遗存,以及碎陶片、石器和多处灰烬遗迹,经过多次测年确定这个房址的使用年代大致在公元前16~19世纪[4]。其文化内涵上与欧亚草原上的青铜时代中晚期的安德罗诺沃联合体[5]有着密切的联系。

|

图 2 温泉县阿敦乔鲁发现的房址F1平面图 Fig. 2 Plan of House 1 found at Adunqiaolu of Wenquan County |

阿敦乔鲁遗址中居址的位置和布局及其内部结构都很独特。首先这个居址F1是坐落在一个小山南坡上,这个小山是天山南坡冰积扇形成的山前缓坡地上众多小山之一。房址以小山作为屏障,坐北朝南,海拔高度为2300多米。这个半地穴房址挖在这个小山的坡地上,房址内的地面经过平整后形成北深南浅的簸箕形长方坑。墙体是石夹土的方式建造的,既墙体两面用自然石块堆砌,石块间无任何粘合材料,中间添加黄土,形成宽约1.5 m的墙体。墙体石块较大,特别是近北侧的半地穴的穴壁上的巨大条形石块,推测可重达上千公斤。房址南端中部有个用巨大的条形石块建筑而成的门道。房址北侧的山坡上,还发现了紧连这个长方形房址的依山势而建的两个不规则弧形阔间,形成了以长方形房址为主体,外加不规则形扩间的一组建筑。通过近些年的考古调查,发现这类遗址大量分布在博尔塔拉河谷两旁的天山坡地上,其中位于博尔塔拉河谷中游北侧坡地上的、被称为胡斯塔的夏草场上的一组建筑群更是引人注目[6]。那么,当时的这些人赖以生存的经济形态是什么?是农业、牧业还是狩猎采集呢?

回答这个问题的最直接的手段是科技考古方法。利用科技考古的方法对考古遗存进行微观的分析,例如同位素食谱分析、大植物种子分析等会为进一步确定当时经济形态提供大量的证据。然而这些微观的证据并不能直接表明当时的生业模式,也不能对当时的社会经济形态给出明确的答案。比如考古遗址中发现的种植谷物并不能简单的等同于谷物种植业的存在,因为这些谷物可能通过交换而获得的。同位素食谱分析也是如此,因为人们吃的食物不是人们生业模式的直接体现。同位素食谱分析本身的直接意义就是确定当时的人们或动物的食物种类和比例,不能简单等同于生业模式。这些微观的分析是在为下一步确定“生业模式”提供重要的证据。所以,要避免研究上的简单化就要强调系统化的研究,要结合宏观的视角,也就是从遗址所在的大的古地理环境、气候和自然资源的系统性研究入手,以宏观但同时又是细致的、系统的环境资源的研究为背景来对微观研究的证据加以分析,这或许是确定当时的生业模式的有效的研究方法。

3 生业模式的宏观分析 3.1 经济形态与环境资源的关系阿敦乔鲁遗址所处的西天山地区有着干旱、海拔较高的独特的自然环境。对这样的独特自然环境下的古代生业模式的阐释离不开合理的推论。在一般情况下我们可以认为任何传统经济形态(生业模式)是和本地自然资源密切相关的。这里所说的“传统经济类型”指的是没有任何现代机械参与的经济形式,这种经济类型在中国新疆地区一直保留到20世纪50年代,个别地区甚至持续到现在[7]。也就是说无论古代还是现代,无论是何种生业模式,农业种植、畜牧以及狩(渔)猎、采集等,都是以本地的可提供的自然资源为基础的。本地自然环境所能提供的资源决定了人们可能采取的生业模式。例如,人们想要从事狩(渔)猎业就需要有陆地和水生的野生动物,采集业则需要野生植物的果实等资源,农业种植要有能种植谷物的耕地和水资源以及合适的气候条件,而畜牧业则必须依赖足够的草场。很显然,在这个推论中环境科学的研究是至关重要的。应当强调的是,这个推论一定要建立在传统经济的基础之上,离开了传统经济这个前提就不一定是合理了。例如现代种植业有一种借助无土栽培技术,就是在没有自然环境提供的可耕作土地资源的情况下,仅依靠营养液的农业经济,当然,这在史前社会是不存在的。所以,利用高科技的现代化经济超出了这个推论的范畴。

第二个推论是基于第一个而衍生的,对传统经济来说如果一个区域的古代环境与现代的环境相似,那古代居民可能会采取与现代居民相似的生业模式。因此,对该区域现代居民传统生业模式的研究就会极大地帮助我们了解古代的生业模式。同样,这个推论的前提也需要环境科学、特别是古环境科学的研究做支撑的。

一般来说,史前人类生存的行为都是在追求危机的最小化和索取资源的最大化。在相似的环境、相似的自然资源的情况下,人类会采取相似的生计方式来最大化的利用这些资源,同时也会以类似的方式将危机最小化。所以,根据上述两个推理,接下来要做的是对本地现代居民传统生业模式的考察,以便为理解和阐释考古发现的史前人类遗迹所代表的生业模式提供重要的参考资料。

3.2 环境资源与传统生业模式阿敦乔鲁青铜时代的遗址群处在博尔塔拉河的河谷地带,准格尔盆地西南角。天山在这里形成一个西高东低的狭窄河谷,北面是东西走向的阿拉套山,将其与哈萨克斯坦的欧亚大草原隔开;南面越过别真套山与伊犁河流域的霍城县比邻。博尔塔拉河发源于这个狭长地带的西端,自西向东流,河谷经过现在的温泉县城不久在囊括了鄂托克赛河之后逐渐开阔,流经下游开阔的冲积平原,最后汇入阿拉山口附近的艾比湖。整个地区处在干旱少雨的地带,山区降雨量较高,但年平均降雨不超过350 mm,河谷地带年平均降雨少于200 mm[8]。

博尔塔拉河自温泉县城向西为其上游流域,两岸河谷狭窄,海拔随西行不断增高,除河床湿地发育少量树木外,其他山前坡地表土覆盖非常薄,植被稀疏,呈半荒漠的干旱草原景观。大多山前坡地表土之下即为戈壁沙石,荒漠草原植被相当脆弱。两侧山前坡地与天山山脉峰顶的永久冰盖之间的地带,植被呈垂直分布,在海拔3000 m左右的缓坡之间,高山草场发育良好,再向下的北向坡地是西伯利亚杉树的分布区,再向下是海拔1500 m到1000 m的缓坡地带,除个别地区形成的山间盆地雨量较多的草原植被发育较好外,多数是被雨水和高海拔的冰雪融水冲刷形成的冲击扇,草场荒漠化程度较高。

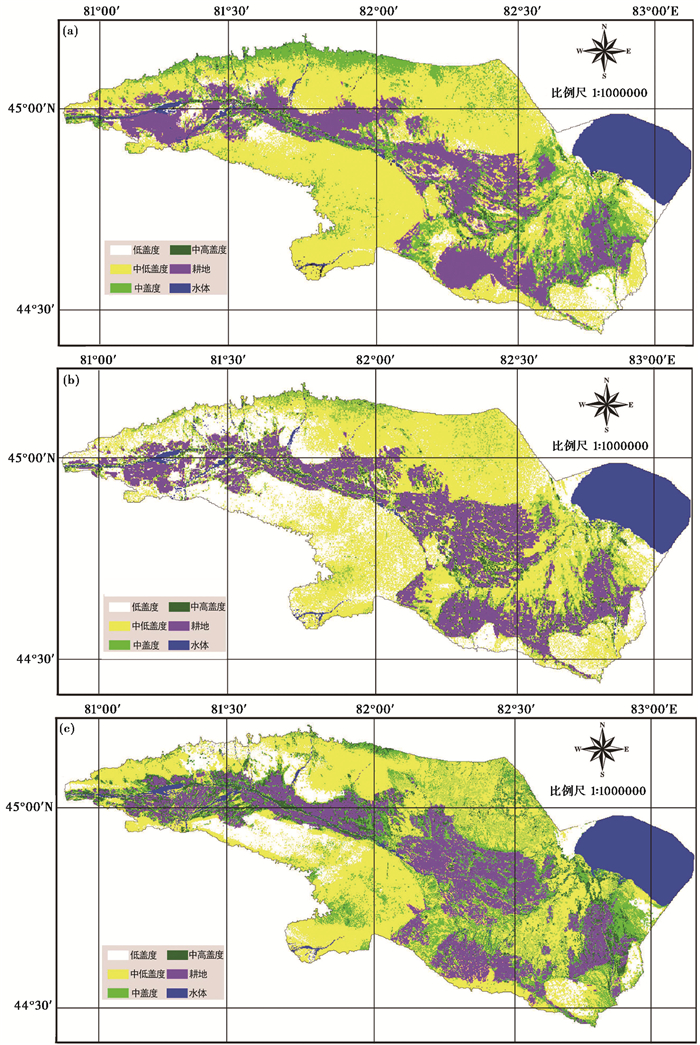

利用遥感技术来对博尔塔拉河流域的植被进行分析,给出了更加详细的环境资源的数据。例如,毋兆鹏等[9]利用遥感数据对博尔塔拉河流域的植被和耕地在1990年、2000年和2005年这3个年份的植被的分析中可以看出,博尔塔拉河流域的自然植被覆盖是非常低的,绝大部分地表属于中低盖度,植被覆盖在5 % ~10 %之间,属于稀疏的小半灌木、荒漠灌木等[10]。根据温泉县政府公布的数字,整个温泉县目前有可耕地面积49万亩,草场面积619万亩[11]。而这49万亩耕地大部分为20世纪50年代开垦的土地,分布在博尔塔拉河流域的中下游河谷地带(图 3)。自温泉县城向东的中下游,河谷逐渐开阔,地表形成的表土堆积也逐渐加厚,下面仍然覆盖着戈壁沙石,植被仍然十分脆弱。在近河谷地带,表土发育较厚的地方,形成有限的可耕作土地。从县城向下游几十公里,黄土发育较厚,在哈日布呼镇附近达到近100 cm。河的下游地区形成了平坦的冲积平原,黄土发育良好,在近艾比湖附近的博乐市周围形成了大面积的可耕作土地。但由于年降雨量仍然在300 mm以下,所以,包括上游的小块农田在内的博尔塔拉河流域的现代农业种植全部是引水灌溉的旱作农业[12]。但毋兆鹏等[9]叙述耕地面积是根据人工种植物的植被面积划分的,这似乎大于实际的面积。据笔者在2011年以来的实际调查,温泉县,特别是县城向西的博尔塔拉河上游地区的可耕地面积远远小于图 3所示。

|

图 3 博尔塔拉河流域植被情况和耕地(引自文献[9] 图 1) (a)1990年;(b)2000年;(c)2005年 Fig. 3 Area of vegetation coverage and arable land of Bortala River area(Quoted from reference[9] figure 1) |

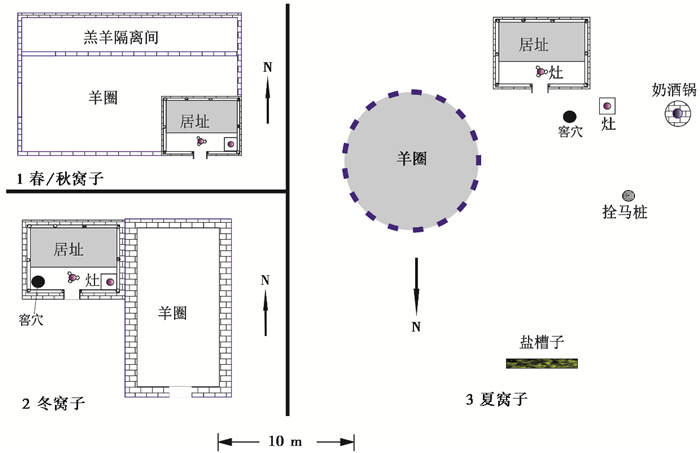

经过几年的民族学调查,了解到当地传统生业模式是与环境资源相适应的畜牧为主的经济,即以牧为主兼有少量的农业种植,其中牧业的特征多是一种“四季三地”的转场游牧。“四季”指的是春夏秋冬四个季节,“三地”指的是牧民在四季中使用三处牧场,即春秋(一处)和冬、夏3个牧场。从一个单独的家庭来看,会有几百头羊和几头牛和马,有的还有骆驼。这个家庭会在不同季节使用不同的牧场,居住在不同的住处“窝子”。例如,春季时,牧民住在春窝子,并在春窝子所处的春秋草场上放牧。这时是羊产羔的季节。夏天天气干热,牧民便转到夏窝子居住并在夏草场放牧。秋季来临,牧民便从夏牧场回到秋牧场(与春牧场是一处),而到了冬季,牧民又赶着羊群来到冬牧场。这就是基本的“四季三地”转场游牧。这种“四季三地”转场游牧的牧业方式在整个欧亚草原的很大范围内都很流行,是个较为普遍的游牧方式(图 4)。在欧亚草原的其他地方也可以见到与此类似的“四季三地”转场的游牧经济(图 5和6)[13]。博尔塔拉河流域由于在河谷低地处存在少量的可耕作土地,有的牧民家庭便同时也兼营小面积的农业种植[12]。这种以牧为主兼营少量农业的经济形态是适应了这样的现代环境资源的现状的。那么,阿敦乔鲁所处的青铜时代的古代环境又是如何呢?当时人们的生业模式又是什么样呢?

|

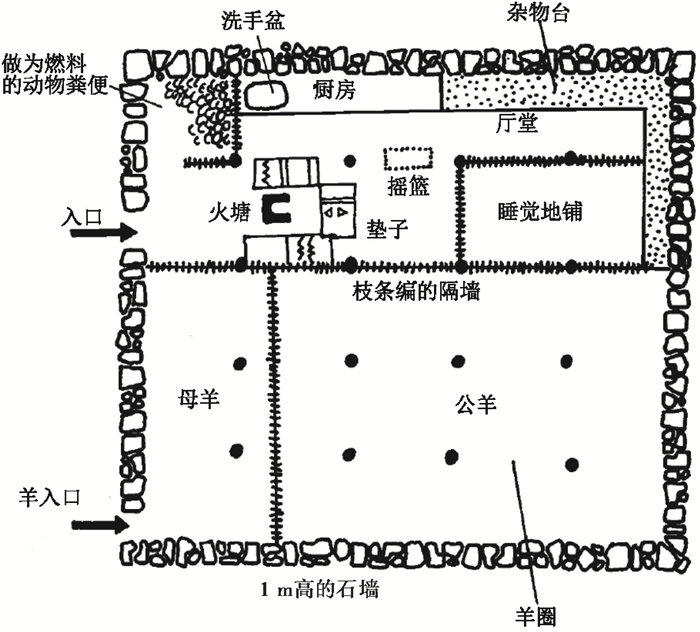

图 4 四季三地转场的季节性居址平面图 Fig. 4 Plan of transhumant campsite of four seasons with three campsites |

|

图 5 土耳其现代游牧民族的软篷顶的居址平面图 根据文献[13]中102~103页插图 6.12重新绘制。原图无比例尺,根据原图(c)中剖面图的1 m高的石墙,推测房址宽度大约在10 m左右,其整体方形石筑外围墙包括了人居范围和羊圈;人、畜是用枝条编的隔离墙分开的;整个建筑的篷顶是用羊皮或羊毛毯全部覆盖 Fig. 5 Soft roof cover of campsite used by modern transhumant pastoralists in Turkey. Redrawn from reference[13]figure 6.12 on pages 102 to 103. The original picture has no scale. According to the 1 m high stone wall section in the original illustration, the approximated width of the room is about 10 m. The overall square stone wall includes the human settlement and the sheep circle. People and animals are separated by partitions made of branches. The roof of the entire building is covered with sheepskin or wool blankets |

|

图 6 伊朗东部牧民冬季(a)、夏季(b)和春秋(c)居址平面图(根据文献[13]中109页插图 6.15重新绘制) (a):1.石墙,2.灶,3.牛槽子,4.立柱,5. T字形立柱,6.盛水的山羊皮囊,7.放置牲畜皮的陶容器,8.盛谷物或面粉的陶容器,9.盒子,10.叠起来的被褥和毯子;(b):1.装麦子或用在马背上的袋子,2.支撑木器的铁支架,3.篷布卷等杂物,4.灶膛,5.烤面包的铁烤箱,6.取火的牲畜粪,7.叠起来的被褥,8.放有4个盛水的皮囊的石台,9.做奶制品的台子,10.放置面粉袋和面包盘子的台子,11.毯子,12.入口;(c):1.母鸡窝,2.放皮囊水袋的台子,3.放被褥的台子,4.放面袋和酥油皮囊的台子,5.灶和厨房,6.灶和客人区域,7.小羊和孩子的粪便,8.孩子玩耍的石头堆,9.拴牛桩,10.拴小牛桩子,11.挂凉毯子的桩子,12.牛粪,13.石头狗窝,14.入口,15.排水沟 Fig. 6 Seasonal campsites used by transhumant pastoralists in eastern Iran: (a)winter, (b)summer, (c)spring and autumn(Redrawn based on reference[13]figure 6.15 on page 109). (a):1. Stonewall, 2. Hearth, 3. Cow feeding container, 4. post, 5. T shape post, 6. Sheep skin water bag, 7. Container for animal skin, 8. Crops or flour container, 9. Box, 10. Folded blankets; (b):1. Bag for wheats or hanging on horse back, 2. Metal stand for timber furniture, 3. Roof cloth, 4. Stove, 5. Metal oven for making bread, 6. Dry animal drop for fuel, 7. Folded blankets, 8. Stone platform with 4 water bags, 9. Bench top for making dairy products, 10. Bench top for flour and food plates, 11. Blankets, 12. Entrance; (c):1. Hen nest, 2. Stone bench top for water bag, 3. Bench top for blankets, 4. Bench top for flour bag and butter bag, 5. Kitchen and stove, 6. Hearth and guest area, 7. Lamb and kid drops, 8. Pile of stone for kids play, 9. Pole for cow, 10. Pole for calf, 11. Post for hanging balankets, 12. Cow drops, 13. Stone dog nest, 14. Entrance, 15. Drainage |

我们进行这样的宏观分析的原因是与本文开始的推理密切相关的,即古代人们采取的生业模式取决于当时的自然资源。如果能对当时的环境资源有个较详尽的分析,就可以把当时人们采取的何种生业模式限定在这些环境资源的范围内。

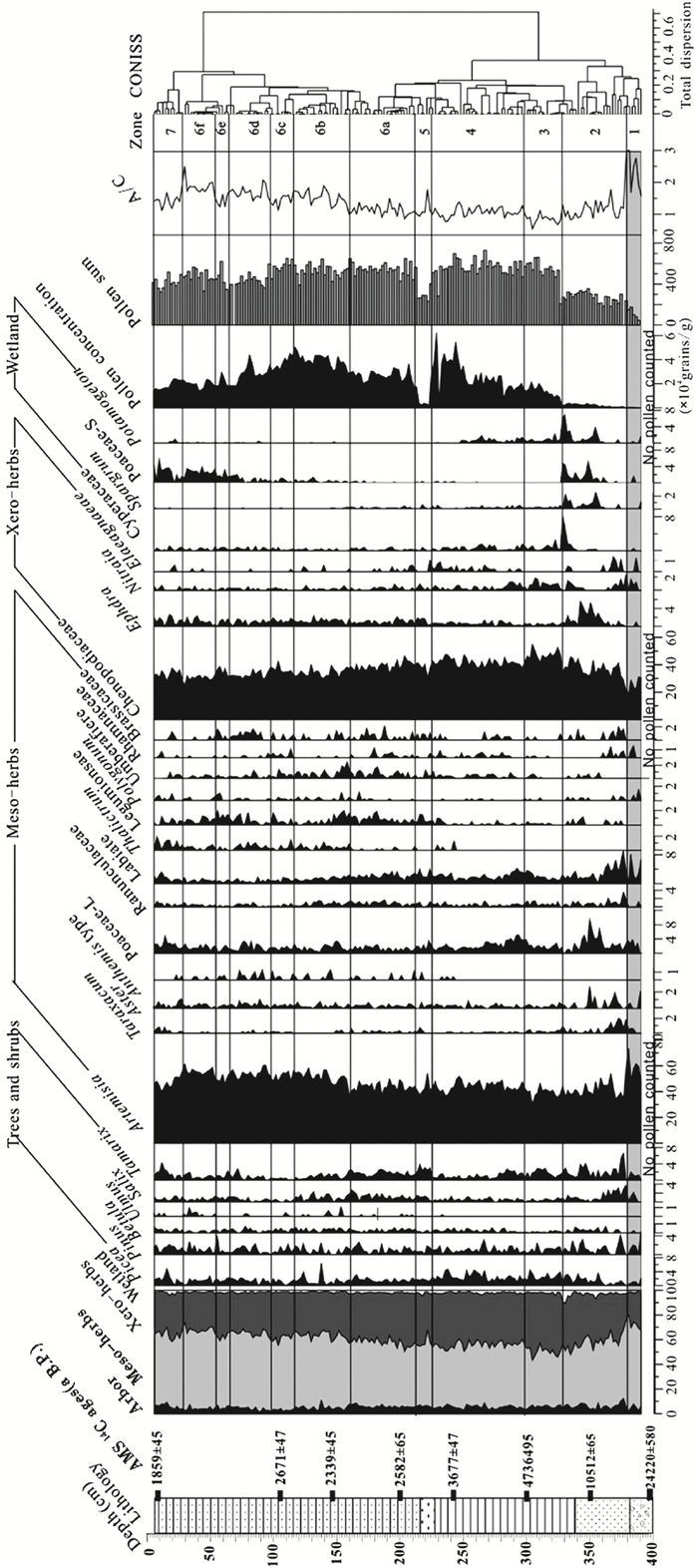

阿敦乔鲁遗址群所处的博尔塔拉河流域,是属内陆河最后注入艾比湖,因此艾比湖的沉积中保存了大量的古环境信息。阿敦乔鲁遗址所代表的时代是在公元前19世纪到公元前16世纪的时间,所以这一时间段2000~1000 B.C.E的古环境资源的较详尽的分析,对判定这一时期的生计模式尤其重要。对于考古学研究所需要的理想的古环境复原是基于小范围、高精度的、量化的复原,但这是个相当复杂的系统工程,需要有一个长时间的观察[14]。目前通过现有的对艾比湖沉积中的孢粉分析可以对博尔塔拉河流域的全新世古环境有个粗略的了解,即在进入全新世后大约从距今7400到3600年间,植被呈现的是荒漠草原景观,而此后这种荒漠草原植被又经历了距今1400~1150年间的干燥期和距今530年和250年的两个相对比较湿润的时期(图 7)[15]。也就是说在距今3900年前后的青铜时代,以艾比湖沉积的孢粉证据来粗略地推测博尔塔拉河流域的古环境的话,进入全新世中期以后,其环境、气候和植被与我们现在看到的情况没有太大的变化[16~17]。此外,我们还对现有的温泉县的几个草场的植被做了初步的遥感分析[18],显示与青铜时代的植被无大差别。上述粗略的古环境复原认为当时的古环境与现代环境变化不大,也就是说现代环境所提供的资源与古环境相似。当然,整个的古环境复原的研究还是以十分粗略的、是以大范围和几千年时间段为单位的。

|

图 7 艾比湖全新世孢粉指示的环境复原 (引自文献[15]插图 3) Fig. 7 Holocene pollen record from Aibi Lake (Quoted from reference[15] figure 3) |

根据现代居民的经济生活并参照古环境复原的结果,推测阿敦乔鲁和胡斯塔遗址所在的山前坡地古今基本一致,很多地方为牧民使用的草场,而这里的古代遗址很可能就是当时在这里放牧的古代牧民的固定居址。因此,这些山前坡地居址的居民当时只能是从事放牧为主的生业。这些居址的地理位置均分布在山前坡地,距山下可耕作土地的河谷地带较远,且海拔相对较高。例如,距阿敦乔鲁遗址F1最近的可耕作土地是在40 km外的温泉县城附近,而且据《温泉县志》记载[19],这里的农田是20世纪50年代开发的,原来这里是半沙漠化的草场。如果跨过河到对岸去,最近的可耕地也在20 km外的牙玛特附近;同样,距胡斯塔遗址群最近的可耕地也在15 km以外。远离可耕作土地就大大降低了这些居民从事谷物种植的可能性。

此外,本地现代自然资源限制农业生产的另一个因素、也是至关重要的因素,是旱作农业必需的年平均降雨量,这个数值必须不低于300 mm的指标。温泉县现代年平均降雨量低于300 mm(表 1) 1) ,如果考虑到实际的降雨多出现在山区,那么,分布于博尔塔拉河谷地带的可耕作土地的降雨量就会远远低于300 mm的指标,这足以限制非灌溉条件下史前旱作农业的发展[20~21]。

| 表 1 温泉县2011~2015年降水记录 Table 1 Precipitation record of Wenquan County from 2011 to 2015 |

1) 数据由新疆温泉县文物局尚国军主任和温泉县气象局提供

所以,根据以上的分析,阿敦乔鲁青铜时代的古代居民可能采取了与现代居民相似的生业模式,既畜牧为主,兼营少量的农业。如果考虑到前述的“人类生存行为都是在追求危机的最小化和索取资源的最大化”这个法则的话,以“四季三地”或者更多其他形式的转场游牧的牧业并兼以种植的生业模式出现在阿敦乔鲁青铜时代也是可以理解了的。

4 考古遗迹现象的分析所有上述的分析大都基于宏观地、古今环境资源和本地居民生业模式的对比上。那么,考古遗迹现象为这个宏观分析提供哪些依据呢?

首先是遗址的选址和地貌,阿敦乔鲁遗址所在的位置也是现代居民的冬草场的位置,这个房址背风向阳,周围是草场。离这个遗址不远的西面另一个小山坡下是现代居民的冬窝子。这说明阿敦乔鲁居址的选址与现代牧民相似,选在背风向阳的山坡上,并且具有一定的海拔高度,这是典型的冬窝子的选址方式。其次,房址的结构与分区与以往发现的典型的农业社会的房址的结构不同。例如,发现在中原地区仰韶文化的典型农业居址一般是圆形或方形半地穴、中间有灶坑的建筑,很少分区,房址间一般很密集[22]。这个居址是个400多平方米的独立存在、并有外加扩间的一组建筑,居址内部又有很多分区(图 2)。这种既有分区又有扩间形式的建筑与伊朗西部和土耳其东部、以及与温泉县的现代牧民的居址设计非常相似(比较图 2、4、5和6)。如果按照伊朗西部牧民的冬季居址作比较,阿敦乔鲁F1居住人的地方应该是灶坑所在的后面两个隔间里,而北面的不规则形状的扩间很可能是牲畜圈。可见这种牧民的牲口圈与住房建在一起的畜牧习俗是具有普遍性的(图 5和6)。

此外,房址出土物中不见镰刀、锄头类的典型的农业种植的工具,也从另一个侧面说明房屋的主人与农业活动的关系不大。试想一下如图 5中的现代土耳其牧民居址,如果是废弃之后经过上千年的掩埋后被考古学家重新发掘出来,原来的有机物质大都消失了。摆在考古学家面前的是个很大的方形建筑,内部隐约可见隔墙的痕迹,大的隔间内除了柱洞外不见其他遗迹和遗物,只有北面小隔间里有灶坑和一些不多的遗物。这种情况多少与阿敦乔鲁F1有相似性(图 2),因为除了夏季居址的羊圈是个临时围栏外,春、秋和冬季的居址和羊圈是建在一起的。这种建筑结构的相似性也大大提高了阿敦乔鲁遗址F1的居民是以畜牧业为主的生业模式的可能性。

5 结语宏观和微观分析的有机结合是确定古代“生业模式”的最有效的方法之一。宏观但同时又是细致的、系统的环境资源的研究是环境考古学研究的基础。近些年来,环境科学以及其他科技考古手段的应用,科技考古的微观分析对科学地认识史前社会起到了决定性的作用。比如像孢粉、植硅体,木炭和大植物种子,淀粉、脂肪酸和其他有机残留物,古DNA和同位素食谱研究等等,所有这些微观研究的科技手段为我们认识古代社会的生业模式开辟了广阔的前景,使我们能比较客观的认识史前社会的经济类型。而本文提出的这种宏观的环境资源的研究与微观的科技考古具体证据有机结合是环境考古学研究走向系统化的基础,这样的有机结合就会比较科学的回答本文开始时所提出的问题,比较客观的理解史前人类的生业模式。

然而,尽管古代居民的选择生存方式和生业模式与自然环境有着密切的关系,但是究竟采用何种生业模式是取决于古代居民对环境的最佳适应与应对。也就是说在相同的环境资源的情况下,不同的史前居民也可能会采取不同的生业模式。宏观的环境资源的分析和研究仅仅为史前生业模式的确定划定了一定的范围,在这个范围下,史前居民的选择也具有多面性。离开了微观的科技考古的证据,离开了系统的综合的考古学研究,我们对史前居民如何进行选择是难以做出准确判断的。以各种不同的科技手段、最大限度的将古代遗址中的信息发掘出来,并结合其他考古学的证据,以此来判定古代居民的真正选择。比如阿敦乔鲁的例子,我们可以根据古环境复原来推论古代居民选择的生业模式的种类应该是牧业为主,兼营农业。离开了考古证据,这仅仅是一种合理的推测而不是结论。尽管自然环境资源和“危机最小化、产出最大化”的法则是影响古代居民选择生业模式主要因素,很多其他的如政治、宗教、文化、传统等因素都会在很大程度上影响古代居民对生业模式的选择。这种“环境资源-生业模式”之间既密切又不确定的关系,与“环境波动-文化变迁”的关系是相似的。尽管环境变化与文化变迁之间的联系经常是非常密切的,但却又不是一个简单的必然的联系。也就是说环境变化并不一定会引起文化的变迁[23]。环境考古学的研究始终认为人是最后决定的因素,尽管环境资源的种类限制了古代人类选择生业模式的范围,但采取什么样的生业模式的最终决定权仍然是古代居民自己[24]。确定史前居民的生业模式是史前考古研究的关键,只有对古代生业模式有了深入的了解,才能对史前社会的诸多问题、如社会构成,管理模式、以及精神层面所反映的整体社会发展阶段等有更深入研究。

致谢: 感谢审稿专家和编辑部杨美芳老师宝贵的修改意见,在此一并感谢!

| [1] |

丛德新, 贾笑冰, 郭物, 等. 新疆温泉县阿敦乔鲁遗址与墓地[J]. 考古, 2013(7): 25-32. Cong Dexin, Jia Xiaobing, Guo Wu, et al. The Aduun Chuluu site and cemetery in Wenquan(Arixang)County, Xinjiang[J]. Archaeology, 2013(7): 25-32. |

| [2] |

王永强, 阮求荣. 2015年新疆尼勒克县吉仁台沟口考古工作的新收获[J]. 西域研究, 2016(1): 132-134. Wang Yongqiang, Ruan Qiurong. New archaeological achievement in 2015 at Jartai pass of Nilka County of Xinjiang[J]. The Western Regions Studies, 2016(1): 132-134. |

| [3] |

新疆文物考古研究所, 伊犁哈萨克自治州文物局, 尼勒克县文物局. 新疆尼勒克县吉仁台沟口遗址[J]. 考古, 2017(7): 57-70. Xinjiang Institute of Relics and Archaeology, Bureau of Relics of Yili Kazaks Autonomous Prefecture, Bureau of Relics of Nileke County. The Jartai Pass site in Nilka County, Xinjiang[J]. Archaeology, 2017(7): 57-70. |

| [4] |

Jia P Weiming, Betts Alison, Cong Dexin, et al. Adunqiaolu:New evidence for the Andronovo in Xinjiang, China[J]. Antiquity, 2017, 91(357): 621-639. DOI:10.15184/aqy.2017.67 |

| [5] |

Kuzmina E. The Origins of the Indo-Iranians[M]. Leiden: Brill., 2007.

|

| [6] |

Jia P Weiming, Betts Alison, Doumani Dupuy Paula N, et al. Bronze Age Hill Forts:New evidence for defensive sites in the western Tian Shan, China[J]. Archaeological Research in Asia, 2018, 15: 70-81. DOI:10.1016/j.ara.2017.10.005 |

| [7] |

陈祥军. 阿尔泰山游牧者-生态环境与本土知识[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 117-118. Chen Xiangjun. Nomadic Pastoralists at Altai Mountains-Ecology and Idengenous Knowledge[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press(China), 2017: 117-118. |

| [8] |

陈志军, 张晶, 卡米拉, 等.博尔塔拉河流域水文特性[J].水资源研究, 2007, 28(1):25-28. Chen Zhijun, Zhang Jing, Kamila, et al. Hydrological characteristics of Bortala River area[J]. Water Resource Research, 2007, 28(1):25-28. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1012442259.htm |

| [9] |

毋兆鹏, 胡江玲, 陈学刚, 等. 博尔塔拉河、精河流域绿洲植被盖度变化的自然及人文耦合分析[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(7): 127-133. Wu Zhaopeng, Hu Jiangling, Chen Xuegang, et al. The natural and humanity coupling analysis on vegetation coverage change in Bohe and Jinghe Oasis, Xinjiang[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2010, 24(7): 127-133. |

| [10] |

姚国慧, 陈冬花, 杨芳, 等. 植被覆盖度时空变化遥感监测——以博尔塔拉蒙古自治州为例[J]. 遥感信息, 2015, 30(5): 116-122. Yao Guohui, Chen Donghua, Yang Fang, et al. Vegetation cover change monitoring in time and space by remote sensing:Taking Boertal Mongolian Autonomy Prefecture as an example[J]. Remote Sensing Information, 2015, 30(5): 116-122. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2015.05.018 |

| [11] |

温泉政府网.http://www.xjwq.gov.cn/info/1222/15453.htm. Wenquan Government. http://www.xjwq.gov.cn/info/1222/15453.htm. |

| [12] |

贾伟明. 史前游牧生业的考古学观察——新疆西天山史前聚落分析[J]. 西域研究, 2018(3): 63-75. Jia Weiming. Archaeological investigation on prehistoric subsistence economies-Settlement pattern analysis on western Tianshan, Xinjiang[J]. The Western Regions Studies, 2018(3): 63-75. |

| [13] |

Cribb R. Nomads in Archaeology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 102-103, 109.

|

| [14] |

贾伟明. 古环境的复原与全新世时期的辽河流域[J]. 华夏考古, 2010(4): 136-145. Jia Weiming. Palaeo-environmental reconstruction and the Holocene in Liao River area[J]. Huaxia Archaeology, 2010(4): 136-145. |

| [15] |

Wang W, Fong Z, Ran M, et al. Holocene climate and vegetation changes inferred from pollen records of Lake Aibi, northern Xinjiang, China:A potential contribution to understanding of Holocene climate pattern in East-central Asia[J]. Quaternary International, 2013, 311: 54-62. DOI:10.1016/j.quaint.2013.07.034 |

| [16] |

Li Q, Chen Y, Shen Y, et al. Spatial and temporal trends of climate change in Xinjiang, China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2011, 21(6): 1007-1018. DOI:10.1007/s11442-011-0896-8 |

| [17] |

Ma L, Wu J, Abuduwaili J. The climatic and hydrological changes and environmental responses recorded in lake sediments of Xinjiang, China[J]. Journal of Arid Land, 2011, 3(1): 1-8. DOI:10.3724/SP.J.1227.2011.00001 |

| [18] |

Casparia G, Betts A, Jia P. The Bronze Age in the Western Tianshan, China:A new model for determining seasonal use of sites[J]. Journal of Archaeological Science:Reports, 2017, 14: 12-20. DOI:10.1016/j.jasrep.2017.05.036 |

| [19] |

温泉县地方志编纂委员会编. 温泉县志[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2003: 25-28. Editorial Board of Wenquan Annals. Wenquan Annals[M]. Vrümqi: Xinjiang Renmin Press, 2003: 25-28. |

| [20] |

梁书民. 中国雨养农业区旱灾风险综合评价研究[J]. 干旱区资源与环境, 2011, 25(7): 39-44. Liang Shumin. Comprehensive evaluation on the drought risk of rain-fed agriculture in China based on GIS[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2011, 25(7): 39-44. |

| [21] |

赵鸿, 肖国举, 王润元, 等. 气候变化对半干旱雨养农业区春小麦生长的影响[J]. 地球科学进展, 2007, 22(3): 322-327. Zhao Hong, Xiao Guoju, Wang Runyuan, et al. Impact of climate change on spring wheat growth in semi-arid rain feed region[J]. Advance in Earth Science, 2007, 22(3): 322-327. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2007.03.013 |

| [22] |

西安半坡博物馆, 陕西省考古研究所, 临潼县博物馆. 姜寨:新石器时代遗址发掘报告[M]. 北京: 文物出版社, 1988: 1-55. Xi'an Banpo Musem, Shaanxi Archaeological Institute, Lintong Museum. Jiangzhai:Excacvation Report of A Neolithic Site[M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 1988: 1-55. |

| [23] |

Kintigh Keith W, Ingram Scott E. Was the drought really responsible?Assessing statistical relationships between climate extremes and cultural transitions[J]. Journal of Archaeological Science, 2018, 89: 25-31. DOI:10.1016/j.jas.2017.09.006 |

| [24] |

Jia Weiming. Commentary:A critical review of environmental archaeology in Northeast China[J]. Asian Perspectives, 2011, 50(1-2): 70-89. DOI:10.1353/asi.2011.0001 |

2 Department of Archaeology, China Studies Centre, University of Sydney, NSW 2006, Australia)

Abstract

Xinjiang is located in the middle of Eurasia and is an important region for cultural exchanges between East and West. The discovery of the Adunqiaolu site(45°01'28"N, 80°32'34"E) in Wenquan County of western Xinjiang provided important evidence for the study of cultural exchanges in the early period. A settlement site found at Adunqiaolu with rectangular shape and its structure of several irregular shaped extensions is very rare in the past archaeological discoveries. This settlement site is different from the prehistoric site that was previously found in the agricultural area. The Adunqiaolu site is located on the southwestern edge of the Junggar Basin. The natural environment here is dry, with little rainfall and with relatively high altitude. Grassland distribution is much larger than arable land. Environmental reconstruction shows that the paleoenvironment is similar to the modern time. The natural resources of the Adunqiaolu site 3600 years ago are very similar to modern times including the grassland and arable land. The traditional economy of local residents here is mostly based on animal husbandry with very limited crops cultivation. They are engaged with the nomadic economy of seasonal transhumance. The landscape and structure the Aunqiaolu settlement site are similar to the seasonal campsite of local herders as well as to modern herders in Eurasia. It is determined that the people of the Adunqiaolu site are mainly based on animal husbandry, and very likely to be the transhumant pastoralists. 2019, Vol.39

2019, Vol.39