石制品原料分析是旧石器研究的基本步骤和必要前提,有助于区别制约石器工业的自然因素和文化因素,并深入客观的认识工艺技术传统演变与差异的特点和原因[1]。原料对于石制品打制技术、形制功能、文化面貌等方面的影响已有广泛讨论并形成基本共识[2~5],对不同原料的不同利用程度与方式可以揭示人类对原料的认知性、选择性和开发能力[6]。原料在石制品研究中往往被看作为一种自然属性特点而不被视为一种文化特征。实际上,原料一旦被古人所利用即具有了自然与文化的双重属性,包含了古人类与环境资源的互动适应。因此,石制品原料包含了丰富的文化信息,应以资源域分析[7~8]的方式贯穿到古人类的生存适应当中,对全面认知遗址的内涵具有重要意义。

玉米洞遗址是重庆地区新近发现的一处重要的中-晚更新世洞穴遗址,截至目前,历经2次试掘和2次正式发掘,发掘面积合计约150 m2,先后出土编号石制品3392件、骨角牙制品113件、动物化石2259件、用火遗迹2处和大量未编号的小哺乳动物化石及碎骨[9~10],1)。该遗址自发现之初就备受关注,因其特殊的石灰岩石制品区别于已发现的其他旧石器文化,被视为一种可能代表中国本土起源的独树一帜的旧石器文化[9]。玉米洞遗址的石制品原料利用种类较单一,绝大部分为轻度变质的含硅质石灰岩,占98.38 %,另有少量硅质岩,占1.55 % [10]。玉米洞遗址以传统观念认为并不适宜制作工具的石灰岩作为主要原料予以充分利用,而硅质岩和其他原料却很少使用,这背后隐含着怎样的动机和利用策略?本文将从石制品原料入手,分析古人类如何以最小代价来实现原料资源利用的最大化,考察其石制品原料利用的策略和方式。

1) 本文遗物、遗迹的统计数据来自文献[9~10]发表的材料和2015年度新发掘未发表的材料

1 研究方法石制品原料利用研究中比较流行的是“资源域”理论,即通过对遗址周边石制品原料资源的调查分析来了解古人以遗址为中心的日常活动范围和资源获取方式,进而考察石器特点成因及人地关系[11~12]。资源域分析的主要方法可分为“遗址外”和“遗址内”两种:前者是依据现代原始部落的民族学观察事先划定研究范围然后对区域内资源情况分析和研究,其中农耕定居社会以5 km或步行1 h为半径的圆圈,狩猎采集社会以10 km或步行2 h为半径的圆圈[12];而后者“遗址内”分析则以遗址发掘的遗物为出发点,对这些遗物进行产源的调查研究,最终描绘古人类生存和活动的大致范围[13]。这两种方法各有优势和局限,需根据研究目的和遗址状况灵活应用,但二者的理论前提是相同的,即人类开发利用周围的环境资源是以减少所需时间和能量的合理方式进行的,也就是说,距离居住地越远,获取资源所需时间和能量就越大,资源开发利用的价值就越小[11]。

石制品原料的资源域分析在中国的新石器及商周时期遗址有较多应用,取得了显著成绩[14~17],但在旧石器时代遗址中少有深入研究。旧石器时代距今时代久远,沧海桑田,地貌环境已发生很大的改变,以现今地理地貌中人的活动范围去匹配远古地貌中的古人类活动范围显得不合时宜;而且,旧石器时代遗址中出土遗物基本上以石制品和少量动物化石为主,其他遗物少见,居址和临时性地点的关联性很难证实,石制品原料产地并不能等同于古人类的活动范围,以有限的信息量去复原复杂的人类活动显得苍白无力。因此,资源域分析在旧石器时代遗址研究中可能不具有普遍适用性。本文也并非纯粹的石制品原料“资源域”分析,但试图在“资源域”概念指导下,侧重于从原料来源、分布、质量和形态4个方面来分析原料资源条件和古人类利用策略之间的关联性,目的在于从原料本身入手分析石器技术和工业面貌的成因,然后结合资源环境条件逐渐扩展到古人类生存适应模式的探索和文化传统差异的讨论,具体包含以下研究步骤:

(1) 通过原料来源的考察了解原料产地及与栖息地的距离,侧重对古人类石制品生产的资源条件和古人类活动半径的分析。具体方法主要是结合区域地质图进行野外实地调查,了解区域地质构造,认知区域岩石种类、出露程度及露头分布范围,判断原料的来源地。

(2) 通过原料分布考察可用原料的种类、可用原料的富集程度,涉及到原料的开发和选择。具体方法是以手标本的鉴定结果结合原料来源和石制品原料富集分布,分析古人类获取原料付出的代价和获得的成果。

(3) 通过原料质量考察原料不同种类间的类别差异和同种类间的质地差异,关注原料特性的认知和掌握。具体研究方法是对原料主要矿物的结构、成分和力学性质进行分析,从而反映原料质量对石制品制作技术水平的影响。

(4) 通过原料形态考察原料的存在形式和形态尺寸,反映古人类对原料形态的倾向性选择和消耗程度,涉及石制品制作的毛坯选择和设计思路。具体方法是通过对石制品类型、毛坯选择、形状大小的统计来研究影响石器工业面貌形成的因素。

(5) 在石制品原料资源条件和石器工业特点背景下开展原料利用策略、行为模式及文化传统探讨。

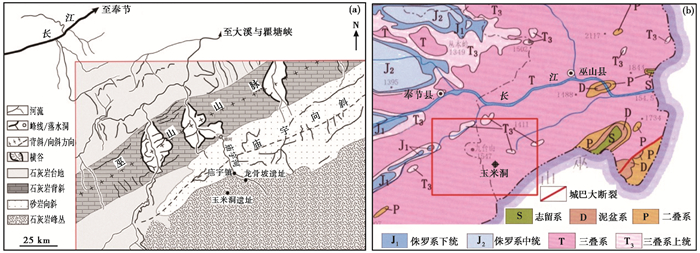

2 遗址所见原料资源状况分析 2.1 原料来源玉米洞遗址所在的重庆巫山县庙宇镇处于巫山山脉西端的山间溶蚀盆地——庙宇盆地,地理坐标为30°50′44.4″N,109°38′09.2″E;海拔1085 m。该区域属于三峡库区东段的川鄂褶皱山地,呈现以侵蚀为主兼有溶蚀作用的中山峡谷间夹低山宽谷地貌景观,大巴山、巫山和七曜山3个中山区与3个条状低山区相间排列,丘陵平坝散布其间。其地貌特征明显受大地构造和岩性的控制,区内碳酸盐岩层分布区岩溶发育,形成岭脊状及台原状岩溶中低山、溶蚀洼地。岩溶槽谷沿构造方向展布,嵌于峰林间,区内砂岩泥岩分布区多形成地势低缓的低山,山溪、河流沿构造线方向发育,河流穿越碳酸盐岩区深切多形成峡谷地貌,穿越砂岩泥岩区多形成宽坦河谷地貌。该区域层状地貌明显,自分水岭向长江河谷,呈阶梯状逐级下降过渡,地层岩性以古生代、中生代碳酸盐类地层为主,地表、地下喀斯特地貌发育[18~20](图 1)。玉米洞遗址即是位于脊状岩溶地貌边缘,靠近庙宇盆地,处于山地和丘陵平坝过渡区域。该地区的主要地貌特征为峰丛宽谷和峰丛坡立谷的多边喀斯特地形,即成群的柱状和锥状的陡峭的山谷,其间被落水沟、灰岩盆地、坡立谷等低地和干涸的山谷隔开。庙宇镇至红椿乡一带海拔在750~2000 m之间,形成庙宇盆地南缘至湖北省的阶梯状连座峰丛,峰丛间广布漏斗、槽谷和洼地,灰岩裸露较少,植被茂盛。玉米洞遗址所处的自然环境属于峰丛宽谷边缘景观,由三叠纪嘉陵江石灰岩演变而来,它位于瞿塘峡南部,典型喀斯特地区的北缘。

|

图 1 玉米洞遗址(a)及其周边区域地质地貌示意图(b)(依文献[20]重绘) Fig. 1 Geologicaland geographical background (b)around the Yumidong site(a)(redrawn according to reference[20]) |

玉米洞遗址周边地质学和岩石学工作基础薄弱,相关研究资料匮乏。与玉米洞遗址相关的地段可见从志留系到第三系早期的沉积层,厚度达几千米,主要由石灰岩和白云岩组成。从调查结果来看,以玉米洞遗址为中心,半径为5 km的区域内岩石种类主要有石灰岩、砂岩和泥岩。其中石灰岩分布极广,遍布全区,广泛出露,泥岩零星分布于庙宇盆地内部,出露较少,砂岩分布于庙宇盆地槽谷地带的砂岩质向斜层,主要见于河谷,出露不多,尤其在遗址周边的中低山区内,砂岩和泥岩基本不见,几乎全部为石灰岩。但是,在广泛分布的石灰岩岩体内偶然存在少量条带状、团块状或结核状分布的其他岩石,主要种类包含当地俗称的“打火石”(硅质岩)、“灰泡石”(白云石)、“白石头”(方解石)、“铁矿石”(氧化铁矿石)等。硅质岩以结核形式零星存在与石灰岩山体中,在遗址西北方约500 m处零星出露;白云石以层状薄片形式零星分布于遗址西南约800 m海拔略高于遗址的地方;方解石数量较多,玉米洞最初作为化石点即因爆破开采方解石而发现,此种岩石以团块状形式存在于石灰岩山体中,在洞穴内部和遗址东边约100 m处均有出露;氧化铁矿石零星见于遗址北方约300 m处,呈不规则分布。值得一提的是,调查区域中分布的基岩均为厚-薄层状变质灰岩,其风化破碎的大型岩块也多具有平行节理面的层状构造。

原料来源地的判断是根据岩性和石器原形特征的对比来确定,具体来说就是通过观察出土石器的原形表皮特征与可能的原料产地诸如岩石出露处、风化壳及角砾层等产出的岩石进行对比,从而确定具体原料来源地。玉米洞遗址以石灰岩作为大宗原料使用,一般来说这样的遗址原料往往就地取材或距离原料产地较近,原料来源不难确定[21]。遗址出土的部分石器保留了石灰岩轻度磨蚀的石皮,反映这部分石器原料应来源于遗址周边的角砾层;部分石器保留了石灰岩风化面的特征,显示这些石器的原料应来自遗址周边石灰岩露头处或风化处;少量硅质岩石器保留了结核面,暗示这些石器的原料可能来源于遗址附近石灰岩岩层中偶然发现的硅质岩结核;在采集品中还有2件高度磨圆的石英砂岩小砾石残块,人工性质明显,但这种岩性和高磨圆特征非遗址本地所有,应来自较远距离搬运。

原料来源与原料质量、分布有关,同时也与古人类的需求及成本有关。在原料质量、分布相同条件下,古人类不会舍近求远,遗址出土石器的原料来源应为就地或就近取材。玉米洞遗址洞穴内外均有大量石灰岩角砾及岩块分布,如果洞内原料资源满足需求的话,石器原料产地可能就在洞内,洞内或洞口原料资源不足时才会向外扩张寻求,洞外短距离的活动也会将石器或原料带回洞内;此外,有时原料产地与古人类活动范围并无直接对应关系,古人类进行远距离的狩猎采集活动,如果是优质原料的精致工具,不论产地远近可能都会携带并长期保管使用,但如果是劣质原料的权宜工具,且原料充足的话,应是用止即弃的粗放式利用,无论产地远近都不会携带或长期使用,显然玉米洞遗址的情形属于后者。因此,玉米洞遗址原料产地的范围应是随着需求而逐渐外扩的,但由于石灰岩原料的充裕和极易获取,这种外扩的速度很慢,规模也很小,原料产地与遗址的距离甚至可能不超过1000 m,几十千米范围内原料质量和分布相似且没有大量优质原料的回报,稍远距离搬运的时间和能量成本即高于就地或就近取材。

2.2 原料分布玉米洞遗址周边的石料种类本身很少,而可作为石制品制作原料的种类更为稀少,几乎没有太多选择的余地。通过区域地质调查可以看出,玉米洞遗址可用原料除了广泛分布的石灰岩和白云岩原料资源,长江及其支流丰富多样的砾石和庙宇槽谷地带丰富的砂岩、泥岩也是补充原料资源,还有零星分布于石灰岩岩层中的少量硅质岩也可作为可用原料,而方解石、铁矿石和钟乳石的分布出露和质量形态均不适宜成为石制品制作的可用原料。从遗址出土石制品原料种类来看,在有限的可用原料种类中,仅有就地取材的石灰岩、硅质岩被古人类选择和利用,石英砂岩、钟乳石和铁矿石仅作为断块和特殊类型收集,几乎可以忽略不计(表 1)。

| 表 1 石制品类型及原料利用统计表 Table 1 Statistic of the category and raw materials |

白云岩原本质量相对较高,但由于白云岩出露较少且以薄层状形态表现,出露数量少、开发难度大、分布形式欠佳,遗址周边的白云岩不能满足石制品制作需求而未予以选择利用;长江丰富的砾石资源也应是优选,遗址中发现2件高磨圆度的小砾石也证明古人对这种资源有一定的认知,但超过30 km的远距离搬运成本让这种资源的利用变成心有余而力不足;砂岩和泥岩本身质量不高,且要经过约3 km的短距离搬运,这种高成本的投入和低质量的产出无法匹配,注定要被更经济实惠的石灰岩开发利用策略所取代;硅质岩原本作为相对优质原料应被古人类广泛开发和利用,但硅质岩在本区域仅以石灰岩岩层中的结核形式出现,零星分布,出露极少,开采难度非常大,硅质岩分布的富集程度、产出形式及可获性决定了它只能作为制作小型石制品的辅助原料使用很少。钟乳石在石灰岩地区岩溶洞穴中有较广泛的分布,可获性略同于石灰岩,但它的丰度和质量远不及石灰岩,钟乳石被忽略,石灰岩取而代之;方解石和铁矿石在石灰岩岩层中呈团块状分布,出露较少,开采难度较大,二者的质量均不适宜石制品制作,铁矿石的硬度较高,但均质性极差,方解石的硬度过低且节理发育。因此,除了原料本身的质量因素以外,原料分布的距离、形式、丰度以及获取的难易度都是原料开发选择的重要影响因素。在一定区域内无法获得更优质原料的情况下,原料的丰度和可获性可能成为决定性因素[22~23],石灰岩成为玉米洞遗址石制品原料首选是在充分认知和权衡遗址周边资源条件下的被动选择。

石灰岩是石制品原料的主体,但并非广布于遗址周边的所有石灰岩都被用作石制品制作。通过调查和走访,遗址周边还存在当地俗称的“青石”(弱白云石化微晶灰岩和白云石化粉晶微晶灰岩)、“绿豆石”(角砾状灰岩)“火码石”(亮晶砾屑生物碎屑灰岩)等名称的岩石种类,但经过对比分析这些岩石均为石灰岩不同质量和形式的别称,其中“青石”的分布和出露最广,洞外山体和洞内堆积层中均存在大量此类石灰岩的岩层和角砾,富集度高,可获性强。而且,“青石”为白云石化微晶灰岩,其硬度和均质性也略胜一筹,其成果效用相对较好。因此“青石”的获取成本最低且最方便,获取成果也较为理想,成为石制品原料的刻意选择,是短中取长的智慧选择,而其他同类不同质的石灰岩则因原料分布、可获性和质量的影响而很少利用(图 2)。

|

图 2 遗址周边的原料分布和种类 左图是白云石化灰岩的层状分布,右图是遗址周边可见岩石种类(见表 2) Fig. 2 Distributionand variety of raw materials around the Yumidong site Left:The layered distribution of dolomitized limestone; Right:Rock types visible around the site(see Table 2) |

| 表 2 原料样品特性分析表 Table 2 Characteristic analysis of raw material samples |

|

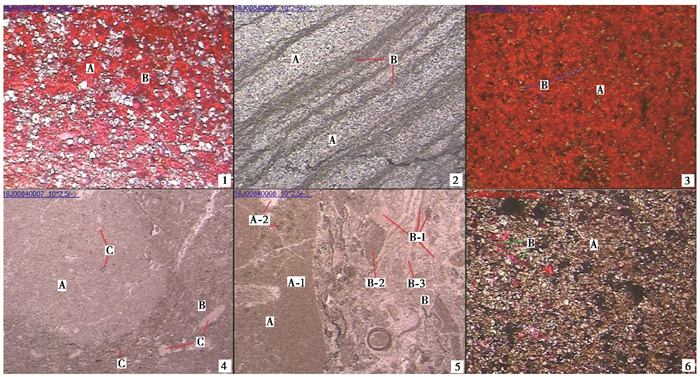

图 3 不同种类石灰岩的内部结构显微照片 1.白云石化粉晶微晶灰岩(dolomitized microcrystalline limestone),其中A为他形粒状的方解石、B为他形粒状白云石;2.泥质灰岩(muddy limestone),其中A为方解石组成的微纹层、B为绿泥石、绢云母、高岭石、方解石组成的微纹层;3.弱白云石化微晶灰岩(weak dolomitized microcrystalline limestone),其中A为显微粒状的方解石、B为显微粒状的白云石;4.角砾状灰岩(brecciated limestones),其中A为岩石中的“碎块”、B为“碎块”间的“胶结物”、C为生物碎屑;5.亮晶砾屑生物碎屑灰岩及含生物碎屑微晶灰岩(brilliant gravel bioclastic limestone and bioclastic microcrystalline limestone),其中A为含生物碎屑微晶灰岩薄层、B为亮晶砾屑生物碎屑灰岩薄层;6.含泥微晶白云岩(mud-containing microcrystalline dolomite),其中A为显微粒状的白云石、B为显微粒状的方解石 Fig. 3 Micro-photographsof the internal structure from different limestone types |

此外,非石质原料因其广泛的分布和低成本的可获性成为重要的补充材料,在古人类的生产生活中也扮演重要角色。从遗址出土的大量的破碎的动物化石和骨角牙器来看,动物资源的附产品——骨、角、牙等材质都被不同程度的开发和利用[24],从动物群反应的植物资源来看,未能够保存下来的竹木材料也应被古人类广泛应用。非石质原料的开发利用与石制品原料的利用也存在着间接互动关系,非石质原料的开发利用在一定程度上弥补了石质原料的某些缺陷和不足。

2.3 原料质量从玉米洞石制品利用的原料来看,主要为石灰岩和硅质岩。硅质岩种类单一,只有局部质地上的差异,而石灰岩在不同种类间的差异巨大,需要区别对待。本文利用新鲜断面岩性观察和岩石薄片分析的方法对玉米洞周边可能作为石制品原料的9件不同岩石和矿物进行结构、成分、硬度等的分析,结果如下(表 2和3)。

| 表 3 原料样品微量化学元素半定量分析结果(ω (B)/10-2) Table 3 Semi-quantitative analysis on the trace chemical elements of raw material |

岩性鉴定和化学元素分析是对岩石物理结构和化学属性的判定,为更好的判别遗址石制品原料的质量优劣提供依据,但实际上岩石质量的优劣受矿物成分、结晶程度、颗粒大小、颗粒联结及胶结情况、密度、层理和裂隙的特点和方向、风化程度和含水量以及在埋藏过程中的大气降水、基岩周围岩土矿物等[25]诸多因素的影响。不同矿物组成的岩石,具有不同的力学性质,即使相同矿物组成的岩石,受到颗粒大小、连结胶结情况、生成条件的影响,它们的形成机理与力学性质也可相差很大[26]。

一般来说,对于石制品本身来说,原料的硬度高、脆性适中是质量好的表现,而对于石制品打制者来说原料的均质性、延展性好才是质优的体现。原料的脆性和硬度反映的是石制品打制的难易度和石制品本身的坚固耐用性,脆性好则打制石制品简单高效,硬度高则石制品能胜任各种行为活动,从而节省人力物力,达到效率的最大化。原料的均质性和延展性则反映的是石制品打制者对原料的操控性,更容易掌控打击破裂的走向,利于石制品加工技术的发挥,顺应打制者的设计思路,从而更快更好的形成目标成品而不发生事故。同时具备石制品自身视角和打制者视角优点的原料是最理想的优质原料,但现实情况往往并不能同时满足这些条件。中国大部分遗址的原料在硬度、脆性、均质性和延展性这4个指标中往往只能满足1~2个。即使被公认为优质原料的燧石和黑曜岩,其力学性质均较适合石制品制作,但燧石和黑曜岩中个体差异也较大,部分岩石存在肉眼可见的微裂隙和气泡、结核等结构,导致其脆性和均质性并未达到石制品制作的优良条件。因此,在判断具体遗址原料质量优劣时需具体情况具体分析,传统的认知或经验有时需要重新审视和检验。

通过对玉米洞遗址周边发现的不同种类岩石的手标本岩性观察、薄片分析以及简单的打制实验结果来看,这些原料中没有满足上述3~4个指标的“优质原料”,甚至都称不上2~3个指标的“中质原料”。在缺乏优质原料的情况下,传统认知的劣质原料石灰岩,通过数量、可获性及形态等其他方面的弥补,部分具有均质性和脆性的石灰岩成为玉米洞古人类退而求其次的主要选择。而传统观念中的优质原料硅质岩,虽然硬度较大,但受矿物成分、密度、层理和裂隙发育等原因影响导致其均质性、延展性和脆性不好,加之这类原料的小结核形态、产量少且可获难度大,使用很少。其他种类的原料几乎不被采用。不同种类原料间的质量差异明显,古人类较易分辨,择优选用。在同类岩石石灰岩的选择中,古人类是否也有充分的认知?从原料的分布来看,玉米洞遗址周边至少分布着5种以上不同质地的石灰岩(图 3)。从这些石灰岩的硬度、结构、成分和打制实验的体会来看,同类间的质地差异仍然明显,力学性质相差也较大。泥质灰岩的SiO2含量相对较高,但其鳞片泥质结构和微纹层状构造导致其质量并不高,出土石制品中几乎不见这种原料。白云石化微晶灰岩比其他石灰岩具有稍好的均质性和延展性,硬度也略胜一筹,而且这种原料分布的数量和形态都满足石制品制作需求,遗址出土石制品的观察也证实,绝大部分的石制品原料选择了石灰岩中的白云石化粉晶微晶灰岩和弱白云石化微晶灰岩,其他石灰岩很少使用。

在可用原料缺乏的遗址,原料质量缺点造成的一些困难往往会被迫克服或巧妙规避。比如,缺乏硬度大的原料但有大量具有均质性和延展性的原料时,石制品加工技术水平并不会受太大影响,只是石制品在使用时容易发生断裂、残缺而导致石制品使用寿命减少,但这种不足可以通过丰富的原料和石制品再加工来弥补,这种情况下硬度大在原料的特性里面并非必不可少。另外,原料的脆性好是一个相对概念,太脆对于打制技术的发挥和工具的坚固耐用都无益处,而脆性差则增加打制难度,技术发挥也受影响,这种情况下,脆性在原料的特性中只要不是极端则显得不那么重要。玉米洞遗址的石制品原料的质量和利用情况正是反映了上述情形,用石灰岩质地差异的选择和以量补质的方式克服了这种原料的不足,而且从石灰岩石制品的使用实验来看,白云石化微晶灰岩制作的工具完全能够胜任砍树、肢解动物、砍竹子、挖掘植物根茎等常规行为活动且效果良好[27]。

由此可见,玉米洞遗址基本缺失优质原料和中质原料,不同种类和同类不同质的原料差异均较明显,在有限的可利用原料中,部分均质性和脆性稍好的石灰岩被大量使用,而硬度较高均质性较的硅质岩使用很少。玉米洞遗址在有限的资源条件下,将就原料,利用质量差异的现状,扬长避短,短中取长,表现出一种被动的“矮子当中挑将军”的适应性选择,反映了古人类对不同种类的原料和同类石灰岩间的质地差异有着充分了解,对原料有着较强的认知能力。

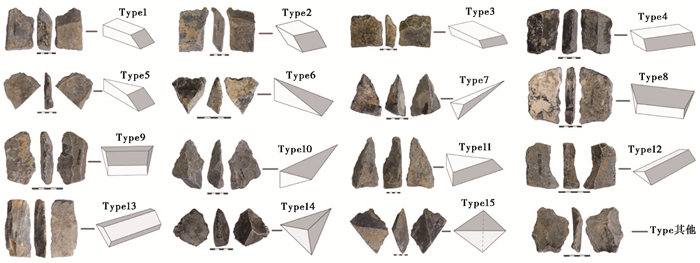

2.4 原料形态石制品形态的差异可能与石核剥坯过程、毛坯形态、原料、持续的再加工等都有关系[28]。石制品形态不仅受文化传统、个体技巧等多种主观因素影响,还受制于原料形态、质地等客观因素[29]。玉米洞遗址石制品绝大多数为修理成型的工具(占97.88 %),石核、石片及断块碎片较少,该遗址石器工业整体面貌粗大厚重,但也不乏中小型工具类型[10](图 4)。玉米洞遗址的硅质岩原料即是因为其结核状的形态、节理发育、尺寸较小等客观条件而很少使用。硅质岩原料的形态、尺寸决定了其毛坯无法胜任重型工具的制作需求,只能满足制作小型利刃或尖刃工具的需求。而石灰岩原料的尺寸大小不定,形态多样,可满足各种工具制作的需要,在重型和轻型工具中都有广泛应用。

|

图 4 石制品形态功能与模块类型的对应关系(依文献[10]重绘) Fig. 4 Correspondencebetween lithic shape function and module type(redrawn according to reference[10]) |

古人类对工具毛坯的选择性与倾向性和对材料的利用、消耗程度可以揭示人类群体所面临的资源条件及其对资源的开发能力,同时也是其文化特点的重要体现[6]。玉米洞遗址的石灰岩原料多具有“平行节理面”的层状形态特征而被巧妙利用,优选毛坯简单加工权宜工具成为工具制作策略的首选,工具的定型更依赖于毛坯本身的形态。基于这种情况,玉米洞遗址的工具非常适合以毛坯的几何形态来划分类型,可将出土石制品与原型毛坯对应,反映石器的加工技术特征。据此,我们将玉米洞遗址工具化分为16种模块类型(图 4和表 4),可将石制品与毛坯原型对应,不同的模块类型代表了不同的石制品形态和功能[10]。石制品的模块类型与形态功能类型存在着内在的联系,表现出不同的模块类型与工具形态和功能之间的对应关系,以及自然毛坯选择和适度人工改造毛坯相结合的尺度把握(图 4)。在刮削器和砍砸器中Type5和Type9数量最多,双刃刮削器和双刃砍砸器中Type4和Type12占明显优势,说明模块类型的双边缘形态与工具的双刃直接相关。尖状器中Type10占较大比重,手镐中Type11和Type7较多,说明模块类型的聚拢形态与尖刃对应(表 4)。模块制作的阶段实际上就是工具制作的一个步骤,石制品模块的形状会尽可能接近未来制作的工具,可能包含了石制品功用性的设计和制造[20]。

| 表 4 工具功能类型与模块类型统计表 Table 4 Statistic of the lithic function and module type |

玉米洞遗址石制品尺寸基本呈正态分布,以大型和中型居多,占54.5 %和39.9 %;少量巨型和小型,占3.2 %和1.9 %,微型石制品最少,占石制品总数的0.5 % [10]。大型块状毛坯适宜制作重型工具砍砸器、手镐等,而小型片状毛坯适宜加工轻型利刃工具刮削器、凹缺器等,具有角尖的毛坯稍作修理便成为尖刃工具尖状器、锥钻等。以数量最多的刮削器和砍砸器为例,刮削器的块状毛坯比片状毛坯稍多,但双刃和复刃的刮削器中片状毛坯则多于块状,而砍砸器的块状毛坯则7倍于片状毛坯,差距悬殊(表 5)。这些特点反映了古人类明显的倾向性选择意识和制作工具的思路设计(表 4)。

| 表 5 工具毛坯利用统计表 Table 5 Statistics on the blank utilization of tools |

工具的刃口数量在某种程度上反映了表明原料供给的条件和衡量原料是否被充分利用[6]。玉米洞遗址的工具刃缘形态较为多样,部分工具修理出多个刃缘。具有多刃的工具类型有刮削器、砍砸器和尖状器,单刃均占据绝对优势,分别占82.1 %、84.7 %和94.8 %,双刃和多刃也有少量分布,合计分别占17.9 %、15.3 %和5.2 %。不考虑类型,工具中单刃与双-多刃比例约为5.5:1(表 6)。较高的比值说明古人类对工具的利用程度并不深,更倾向于新工具的制造而非旧物改造。但这种策略还应考虑工具使用的多功能性因素,工具的使用是一个复杂的行为,包含了多种运动方式,有时一件工具的一个刃缘难以胜任整个使用行为而需要另外增加工具数量来完成,很显然更换工具使用部位比更换另一件工具更为便捷,能保证使用行为的连续性,增加效率。

| 表 6 刮削器、砍砸器和尖状器刃口数量统计 Table 6 Statistics on the cutting edge of scraper, chopper and point |

玉米洞周边的石灰岩为层状灰岩,灰岩层状节理非常发育,风化破碎后很容易形成片状或块状的毛坯。遗址洞外山坡上、洞口堆积、洞内地层堆积中均有形态各异、尺寸差异较大的石灰岩角砾分布,大块角砾还可以通过摔碰等方式进行开料破碎,形成形态各异的小尺寸毛坯。这样的原料形态为工具制作提供了天然的优势,工具制作毛坯无需通过传统的剥片来获取,可根据石制品制作意愿直接选取或摔碰法人为制造。石制品毛坯的初始形态与目标形态越接近,加工越简便,反之则越复杂。玉米洞遗址因为原料形态的缘故而简化了石制品加工程序,以毛坯选择代替了剥片、选坯和粗坯加工程序,工具加工多利用毛坯原始形态,粗坯打制很少,直接修刃,呈现“修边器物”,实现了工具加工的高效便捷。这种情形下原料毛坯的形态比打制技术的发挥更重要,毛坯本身的尺寸和形态直接影响工具最终的形态,对于石器工业面貌的形成也起决定性作用。

3 原料利用策略、行为模式及文化传统探讨通过玉米洞遗址原料来源、分布、质量和形态反映的原料资源条件和古人类利用策略的关联性分析,我们可以对该遗址原料利用方面的特点归纳如下:

(1) 古人类活动半径内的石制品原料资源条件有限,原料利用以就地取材的石灰岩为主,主要来自遗址周边石灰岩露头处、风化处和角砾层,几乎没有远距离的搬运或交换。

(2) 可用原料的种类稀少,石灰岩作为首选是充分认知和综合权衡原料资源分布的结果,石灰岩的富集度、可获性和效用起关键作用。

(3) 原料质量的优劣很难评判,相对来说均质性和延展性稍好的白云石化微晶灰岩更有利于石制品制作技术的发挥,古人类通过差异选择和以量补质的方式弥补了优质原料缺乏的不足。

(4) 层状石灰岩特殊的形态结构为工具制作创造天然优势,选择接近目标形态的毛坯制作权宜工具是最高效经济的策略,原料形态和尺寸对石器工业面貌的影响巨大。

(5) 该遗址古人类对现有原料资源开发方式较为粗犷、灵活,原料消耗大、利用率低,一些适合作为工具的毛坯可能未经加工即直接投入使用。

从上述分析不难看出,原料资源条件对石制品加工策略和石器工业面貌的影响至关重要,按照古生态学分析方法,石器只是古人类行为和生态适应过程中众多工具的一种[30],不仅要关注石器本身,还要关注石器所在的环境背景,应将石器置于人类对环境适应策略的讨论中[31],以“原料决定论”[32]、“聚落组织论”[33]来阐释玉米洞遗址的文化面貌和生存行为具有相当的合理性。

在缺乏或缺失优质原料的地区,通常古人类会通过远距离的搬运或交换来应对这种状况,但玉米洞遗址在延续几十万年的时间里都没有发生这种行为。很显然,玉米洞遗址无法找到一种能够完全满足需求的替代原料,但通过广博的原料种类、方式的利用勉强实现了无需远距离搬运或交换的目的。该遗址以相对优质的石灰岩主体上弥补了优质原料的缺失,其他石灰岩和硅质岩在石制品中也有所表现,遗址中发现的数量可观的骨、角、牙制品说明骨、角、牙材料也被广泛利用,还有理应存在但未能保存下来的竹木材料也可以作为重要补充原料。“广撒网,重点捕捞”的原料选择利用策略在玉米洞遗址表现的较为明显,揭示了玉米洞古人类对原料的开发利用既是刻意选择又是被迫利用。

毋庸置疑,原料的制约作用对中国旧石器文化区域特点的形成是至关重要的因素[34]。玉米洞遗址的摔击剥片和三峡地区的扬子剥片技术具有异曲同工之妙[27],而选择毛坯直接加工成器与砾石主工业传统中以扁平砾石省却剥片直接加工成器的策略具有结构上的同理性。这种趋同现象是文化传统的影响还是环境的造化所致?首先,无论砾石石器还是石灰岩石制品,均以权宜工具居多,工具的使用频率较低、使用寿命较短,随打随用,用止即弃,是一种粗放式的利用原料的方式,与丰富的原料资源条件关系更为密切;其次,二者的毛坯在种类、形态和数量上的丰度极高,部分毛坯的形态已经趋近于工具制作的目标形态,满足其功能需求,因此直接加工修理成器而无需多此一举的去剥片再加工,这是一种近乎本能的高效便捷利用原材料的策略,与环境资源条件有关,而与文化传统或技术关系不大;再次,砾石的形态是磨圆的,不加以改造是无法作为利刃工具来使用的,而改造它的形式本身应有两种,即直接加工出刃口或剥片再加工。而石灰岩毛坯形态各异,本身即可能具有有效的刃口或接近目标利刃的边缘,对它的利用形式也可分为两种,直接加工刃口和无需加工直接使用,这与砾石的改造利用略有区别,但这种区别也是因资源条件而异,而非文化传统或技术所致。打制实验也表明利用原料毛坯本身的形态特点对于工具制作的效率和功能至关重要,选择接近目标形态的毛坯来加工工具是一种明智的选择。因此,我们认为玉米洞遗址的石制品加工策略与原料资源条件关系甚密而与文化传统或技术关系不大,是一种与环境资源条件高度契合的灵活适应策略。

在对石制品毛坯改造程度较小的中国南方砾石石器工业体系中,原料毛坯形态和质量对石制品最后形态的影响更为关键,原料在某种程度上决定了石器技术发挥和文化面貌特征[3, 35~36]。玉米洞遗址石制品原料特征鲜明:数量多、可获性强、个体差异大、质量较差、多具平行节理面。这样的原料状况必然导致石制品加工技术几乎没有太大的发挥空间,简化石制品加工程序,会形成简单加工、边缘修理、个体差异大、利用率低的权宜型工具面貌。玉米洞遗址的石器工业即是体现了这样一种技术策略和文化特征,这种策略和特征正是适应特定环境资源条件而采取的一种应对方式和形成的一种独特文化,原料的状况是制约石制品技术发挥和工业特点的根本因素,原料决定论在这里有着非常契合的表现。

Haury[37]和Binford[38]将古人类对石制品原料的获取方式分为4类:1)偶遇式,随遇随采,且不储备原料;2)嵌入式,原料采集作为其他工作的附属;3)后勤移动式,特定人员在特定区域专门采集,并将其运回中心营地;4)间接获取,通过交换或贸易获得原料。从原料的分布和古人类选择利用原料的情况可以看出,玉米洞古人类对原料特性有一定程度的认知,对遗址周边现有的原料资源进行巧妙的选择和开发,对稍优质的白云石化微晶灰岩具有明确的倾向性选择。但原料利用策略中并未刻意寻找开采相对优质的硅质岩,也未进行优质原料的远距离搬运,对硅质岩和磨圆的石英岩的利用更多的是一种就近随遇随采或作为狩猎采集的附属行为,原料获取方式具有偶遇式和嵌入式的特点。同时外来原料的稀缺也从一定程度上说明当时古人类活动范围相对局限,从早期到晚期的地层中原料没有任何变化,也没有发生明显的远距离搬运或交换贸易优质原料的行为,表现出一种流动性很低的迁徙组织形式——这种迁徙组织形式在石制品工业特征上也有所表现,按照聚落组织论的观点,处于高频迁徙的狩猎采集者的工具组合具有标准化、便携性特点,以此应对技术不确定性和长途跋涉的未知生境。而玉米洞遗址的工具组合反映的是一种浪费型的原料利用方式和权宜型的工具组合,说明古人类活动范围内的原料资源和生活资源充裕,驻地距离原料产地较近,人们不需要为生产标准化、便携性的工具和节省原料而绞尽脑汁,这与聚落相对稳定的生活方式息息相关[33]。

此外,从玉米洞遗址的地质条件、地层堆积和出土大量的动物化石来看,该地点是古人类理想的长期生活营地:遗址所处的山地与平原过渡地带的丰富多样的自然环境为多种动植物提供了生存条件,进而为生活在这里的人类提供了充裕的水资源和食物资源;玉米洞具有天窗的洞穴形态满足居住的通风采光需求,是古人类理想的宜居场所,会被长期反复利用;山体基岩的风化裸露处、角砾层等为古人类提供了丰富的石制品原料;动物化石反映出丰富的动植物资源,可以多种资源综合营生的策略替代高频迁徙来获得生存资源。这些资源条件为古人类提供了一个相对宜居稳定的家园,使得古人类能够在该地点长期繁衍生息。

4 结论玉米洞遗址的石制品加工技术和文化面貌具有相对的独特性,这种独特性的成因主要归咎于该遗址特殊的石灰岩原料资源和灵活务实的石制品加工策略。通过原料来源和分布的分析,石灰岩能够成为玉米洞遗址石制品原料的首选,是古人类在遗址周边资源条件下充分认知和权衡成本产出的一种被动选择。而从原料质量和形态的分析可以看出,古人类在原料资源不利的情况下,采取扬长避短、灵活务实的策略主动适应现有的资源条件和原料特性。玉米洞遗址石制品加工策略是适应原料资源条件而做出的调整和改变,是一种与环境资源条件高度契合的灵活适应策略,与文化或技术传统关系不大,原料的质量和形态是制约石制品技术发挥和工业特点的根本因素,原料决定论在该遗址有着非常契合的表现。同时,结合聚落组织论的观点和玉米洞遗址的环境背景,该遗址原料开发利用的策略和方式也在一定程度上反映了偶遇式和嵌入式的原料获取方式以及流动性较低的迁徙组织形式。环境资源具有多样性,古人类在面对不同的环境资源时可采取不同的应对策略,从而形成不同的区域文化变体,这为研究旧石器区域文化特点和古人类对特定生态环境的适应生存模式提供重要启示。

致谢: 本文是笔者博士学位论文的部分章节基础上修改完善而成,导师高星研究员、陈全家教授给予悉心指导和帮助,编辑和审稿人提出有益意见,在此表示由衷的感谢!

| [1] |

陈淳. 旧石器研究:原料、技术及其他[J]. 人类学学报, 1996, 15(3): 268-275. Chen Chun. Paleolithic research:Raw material technology and others[J]. Acta Anthropologica Sinica, 1996, 15(3): 268-275. |

| [2] |

王幼平.试论石器原料对华北旧石器工业的影响[C]//北京大学考古系编. "迎接二十一世纪的中国考古学"国际学术讨论会论文集.北京: 北京大学出版社, 1998: 75-85. Wang Youping. A study of the influence of the stone raw material on Paleolithic industry of North China[C]//Archaeology Department, Peking University. The Collection of Essays from International Academy Conference of Chinese Archaeology for the Coming 21th Century. Beijing: Peking University Press, 1998: 75-85. |

| [3] |

谢光茂. 原料对旧石器加工业的影响[J]. 广西民族研究, 2001(2): 99-102. Xie Guangmao. The influence of raw materials on Paleolithic industry[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2001(2): 99-102. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2001.02.017 |

| [4] |

Francois Bordes, Denise de Sonneville-Bordes. The significance of variability in Palaeolithic assemblages[J]. World Archaeology, 1970, 2(1): 61-73. |

| [5] |

Andrefsky W Jr. Raw material availability and the organization of technology[J]. American Antiquity, 1994, 59(1): 21-34. DOI:10.2307/3085499 |

| [6] |

高星. 周口店第15地点石器原料开发方略与经济形态研究[J]. 人类学学报, 2000, 20(3): 186-200. Gao Xing. A study of raw materials exploitation and economy at Zhoukoudian locality 15[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2000, 20(3): 186-200. |

| [7] |

Bailey G N, Davidson I. Site exploitation territories and topography:Two case studies from Palaeolithic Spain[J]. Journal of Archaeological Science, 1983, 10(2): 87-115. DOI:10.1016/0305-4403(83)90044-4 |

| [8] |

Flannery K V. The village and its catchment area: Introduction[M]//Flannery K V. Early Mesoamerican Society. New York: Cambridge University Press, 1976: 97-109.

|

| [9] |

Wei G, Huang W, Boëda E, et al. Recent discovery of a unique Paleolithic industry from the Yumidong cave site in the Three Gorges region of Yangtze River, Southwest China[J]. Quaternary International, 2015, 434: 107-120. |

| [10] |

重庆中国三峡博物馆. 重庆市巫山县玉米洞旧石器时代遗址发掘简报[J]. 考古, 2018(1): 3-16. Chongqing China Three Gorges Museum. The excavation of the Yumidong site of the paleolithic age in Wushan County, Chongqing Municipality[J]. Archaeology, 2018(1): 3-16. DOI:10.3969/j.issn.1000-7830.2018.01.001 |

| [11] |

王青.西方环境考古研究的遗址域分析[N].中国文物报, 2005-06-17(7). Wang Qing. The Site Catchment Analysis in environmental archaeology research in the West[N]. China Cultural Relics News, 2005-06-17(7). |

| [12] |

陈洪波. "遗址域分析"涵义再探[N].中国文物报, 2006-02-17(7). Chen Hongbo. The re-discussion of the content of Site Catchment Analysis[N]. China Cultural Relics News, 2006-02-17(7). |

| [13] |

秦岭, 傅稻镰, 张海. 早期农业聚落野生食物资源域研究——以长江下游和中原地区为例[J]. 第四纪研究, 2010, 30(2): 245-261. Qin Ling, Fuller D Q, Zhang Hai. Modelling wild food resource catchments amongst early farmers:Case studies from the lower Yangtze River and Central China[J]. Quaternary Sciences, 2010, 30(2): 245-261. |

| [14] |

李果.资源域分析与珠江口地区新石器时代生计[M]//中国社会科学院考古研究所编.华南及东南亚地区史前考古.北京: 文物出版社, 2006: 170-197. Li Guo. Site catchment analysis and Neolithic livelihoods in the Zhujiang River estuary region[M]//Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences. Prehistoric Archaeology in Southern China and Southeast Asia. Beijing: Cultural Relics Press, 2006: 170-197. |

| [15] |

何中源, 张居中, 杨晓勇, 等. 浙江嵊州小黄山遗址石制品资源域研究[J]. 第四纪研究, 2012, 32(2): 282-293. He Zhongyuan, Zhang Juzhong, Yang Xiaoyong, et al. Study on stone artifact resource catchment in the Xiaohuangshan site, Zhejiang Province[J]. Quaternary Sciences, 2012, 32(2): 282-293. DOI:10.3969/j.issn.1001-7410.2012.02.14 |

| [16] |

钱益汇, 方辉, 于海广, 等. 大辛庄商代石器原料来源和开发战略分析[J]. 第四纪研究, 2006, 26(4): 612-620. Qian Yihui, Fang Hui, Yu Haiguang, et al. Resource and exploitation strategy of raw artifact stone materials at the Shang Dynasty Daxinzhuang site, Jinan[J]. Quaternary Sciences, 2006, 26(4): 612-620. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2006.04.017 |

| [17] |

崔启龙, 张居中, 杨晓勇, 等. 河南舞阳贾湖遗址石制品资源域研究以及意义[J]. 第四纪研究, 2017, 37(3): 486-497. Cui Qilong, Zhang Juzhong, Yang Xiaoyong, et al. The study and significance of stone artifact resource catchments in the Jiahu site, Wuyang, Henan Province[J]. Quaternary Sciences, 2017, 37(3): 486-497. |

| [18] |

四川省巫山县志编纂委员会. 巫山县志[M]. 成都: 四川人民出版社, 1991: 43-45. Wushan County Annals Committee of Sichuan Province. Wushan County[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1991: 43-45. |

| [19] |

高振中. 三峡万古几沉浮:长江三峡地区沉积演化研究[M]. 北京: 地质出版社, 1999: 1-126. Gao Zhenzhong. The Great Transformation of the Three Gorges-A Sedimentary Evolutional Study of the Three Gorges Region[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1999: 1-126. |

| [20] |

Boëda E, Hou Y M. Analyse des artefacts lithiques du site de Longgupo[J]. L'Anthropologie, 2011, 115(1): 78-175. DOI:10.1016/j.anthro.2010.12.005 |

| [21] |

王幼平. 石器研究——旧石器时代考古方法初探[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 165. Wang Youping. Lithic Analysis-A Preliminary Study of Paleolithic Methods[M]. Beijing: Peking University Press, 2006: 165. |

| [22] |

Kuhn S L. "Unpacking" reduction:Lithic raw material economy in the mousterian of west-central Italy[J]. Journal of Anthropological Archaeology, 1991, 10(1): 76-106. DOI:10.1016/0278-4165(91)90022-P |

| [23] |

Jelinek A J. Form, function, and style in lithic analysis[M]//Cleland C E. Culture Change and Continuity: Essays in Honor of James Bennett Griffin. New York: Academic Press, 1976: 19-34.

|

| [24] |

贺存定. 重庆玉米洞遗址发现的骨角牙制品初步研究[J]. 人类学学报, on line. He Cunding. A preliminary research on the bone, antler and tooth artifacts from the Yumidong site in Chongqing[J]. Acta Anthropologica Sinica, on line. |

| [25] |

郑利平, 武仙竹, 王青. 湖北郧西白龙洞遗址管状骨化石内黄壳层物质分析[J]. 第四纪研究, 2017, 37(4): 866-876. Zheng Liping, Wu Xianzhu, Wang Qing. Analysis of the yellow shell substance in tubular bone fossils from Bailong cave site, Yunxi County, Hubei Province[J]. Quaternary Sciences, 2017, 37(4): 866-876. |

| [26] |

周振宇, 郇勇, 刘薇, 等. 石料力学性能分析在旧石器考古学研究中的应用[J]. 人类学学报, 2016, 35(3): 407-417. Zhou Zhenyu, Huan Yong, Liu Wei, et al. The application of lithic raw material mechanical analysis in Paleolithic archaeology[J]. Acta Anthropologica Sinica, 2016, 35(3): 407-417. |

| [27] |

贺存定.玉米洞遗址的石器工业与人类行为[D].长春: 吉林大学博士学位论文, 2016: 1-278. He Cunding. The Lithic Industry and Human Behavior at the Yumidong Site[D]. Changchun: The Doctor's Degree Thesis of Jilin University, 2016: 1-278. |

| [28] |

Kuhn S L. Blank form and reduction as determinants of Mousterian scraper morphology[J]. American Antiquity, 1992, 57(1): 115-128. DOI:10.2307/2694838 |

| [29] |

陈淳. 谈旧石器打制实验[J]. 人类学学报, 1993, 12(4): 398-403. Chen Chun. Talking about the experiment of knapping lithics[J]. Acta Anthropologica Sinica, 1993, 12(4): 398-403. |

| [30] |

Isaac G L. Squeezing blood from stones[C]//Wright R V S. Stone Tools as Cultural Markers: Change, Evolution, and Complexity. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 1977: 5-12.

|

| [31] |

马东东, 裴树文. 旧石器时代早期石器技术与人类认知能力关系研究的回顾与探讨[J]. 第四纪研究, 2017, 37(4): 754-764. Ma Dongdong, Pei Shuwen. Review and discussion on the stone technology and cognitive behavior of early hominids in the early Stone Age[J]. Quaternary Sciences, 2017, 37(4): 754-764. |

| [32] |

Andrefsky W. Rawmaterial availability and the organization of technology[J]. American Antiquity, 1994, 59(1): 21-34. DOI:10.2307/3085499 |

| [33] |

Binford L R. Willow smoke and dog's tails:Hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation[J]. American Antiquity, 1980, 45: 2-20. |

| [34] |

高星, 裴树文. 中国古人类石器技术与生存模式的考古学阐释[J]. 第四纪研究, 2006, 26(4): 504-513. Gao Xing, Pei Shuwen. An archaeological interpretation of ancient human lithic technology and adaptive strategies in China[J]. Quaternary Sciences, 2006, 26(4): 504-513. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2006.04.004 |

| [35] |

王幼平. 更新世环境与中国南方旧石器文化发展[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997: 49-152. Wang Youping. Pleistocene Environment and the Development of Paleolithic Culture in South China[M]. Beijing: Peking University Press, 1997: 49-152. |

| [36] |

裴树文, 高星, 冯兴无, 等. 三峡地区更新世人类适应生存方式[J]. 第四纪研究, 2006, 26(4): 534-542. Pei Shuwen, Gao Xing, Feng Xingwu, et al. Human adaptive behaviors during Pleistocene in the Three Gorges region[J]. Quaternary Sciences, 2006, 26(4): 534-542. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2006.04.007 |

| [37] |

Haury C E. Defining lithic procurement terminology[M]//Tim Church. Lithic Resource Studies: A Sourcebook for Archeologists, Special Publication#3. Lithic Technology, 1994: 26-31.

|

| [38] |

Binford L R. Organization and formation processes:Looking at curated technologies[J]. Journal of Anthropological Research, 1979, 35(3): 255-273. DOI:10.1086/jar.35.3.3629902 |

Abstract

The Yumidong site (30°50'44.4″N, 109°38'09.2″E; 1085 m a.s.l)is a newly-discovered Paleolithic site in Wushan which excavated a large number of lithic artifacts and animal fossils. The lithic assemblage may represent material clues of a potential local technological center of origin in unique technical world of South China. The Yumidong site is of specific characteristic not only because of the lithic assemblage and technology, but also because of the raw material of limestone.This paper attempts to explore the utilization strategies of materials through investigation and analysis of source, distribution, quality and morphology of raw materials. According to the relationship between raw material resource and human utilization strategy, the limestone can be the first choice for the lithics of the Yumidong site, which is a passive choice for the ancient human beings to fully cognize and weigh the resources distribution around the site. The technology and features of lithics are subject to the special quality and form of limestone raw materials, Raw material determinism has a very consistent performance at this site.In the adverse situation of raw material resources, the ancient human of Yumidong site has taken the initiative to adopt the strategy of avoiding short, flexible and pragmatic to adapt to the existing resource conditions and material characteristics. At the same time, the strategies and methods of raw material exploitation also reflect the way of encounter and embedded raw material acquisition mode and the low fluidity of the migration organization. 2018, Vol.38

2018, Vol.38