2. 中国地质大学 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心,湖北 武汉 430074;

3. 武汉大学 测绘遥感信息工程国家重点实验室,湖北 武汉 430079

2. Three Gorges Research Center for Geo-hazard, Ministry of Education, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;3. State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, Wuhan 430079, China

立交桥具有复杂的结构组成和空间特性,是人工构筑物中较难完好检测和建模的一类,对它的研究突破可以成为其他人工构筑物研究的借鉴,进而促进GIS数据自动更新问题的解决。同时,立交桥作为公路设施中一个不可或缺的部分,使得研究立交桥在设施管理、交通控制、紧急救援等相关城市基础设施课题中都有着非常重要的现实意义。

国内外对于立交桥的自动检测方法研究较少,而对立交桥三维建模作了大量的研究[1, 2, 3],文献[4]对早期的研究情况作了较全面的总结。总的来说,虽在交互式建模和可视化系统的开发方面取得显著成果,但单纯利用遥感影像实施立交桥自动检测尚存在较大困难[5]。为此,根据立交桥的空间特性,本文提出了综合利用LiDAR数据和遥感影像实现立交桥的自动检测与三维建模的方法,力求突破上述困难。

1 立交桥的空间特性立交桥由桥梁、空间交叉和毗邻建筑物等组成,是道路交通中最复杂的部分,一般由数座(或数十座)跨桥组成,且一般具有两层(或多层)在空中相互交叉的路面。立交桥一般有曲线流畅、占地面积大、形体比较规则等特点,且同时具备一些普通建筑物和地形的特性。立交桥的桥面和一般地形的表面都是由连续曲面组成,但是却在一定程度上具有普通建筑物的规则结构[4]。立交桥具有介于地形与建筑物之间的特征,它与地形的相似之处在于立交桥桥面是一种空间连续曲面,且有一部分与地面直接相连;与建筑物相似之处在于立交桥的空中架设部分具有相对规则的形体并有一定的类似房屋的附属设施。

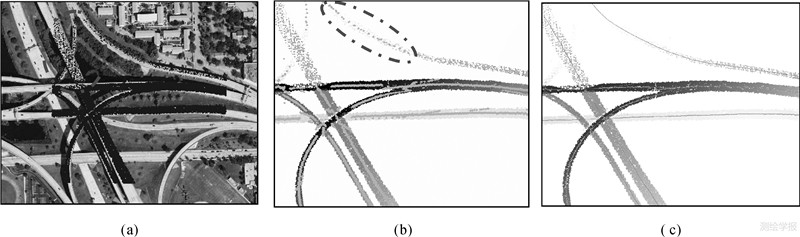

立交桥的空间特性如图 1所示。其中,(a)为某立交桥地区的遥感影像全貌,可见该区域是多条立交桥的交汇之地,结构盘旋复杂,要实现自动检测对算法的要求很高。 (b)为多层立体交会的LiDAR点云视图,可见同属于一个桥面的点云分布在连续曲面,不同的交叉路面存在高程上的突变。

|

| 图 1 立交桥的空间特性 Fig. 1 Spatial characters of overpass |

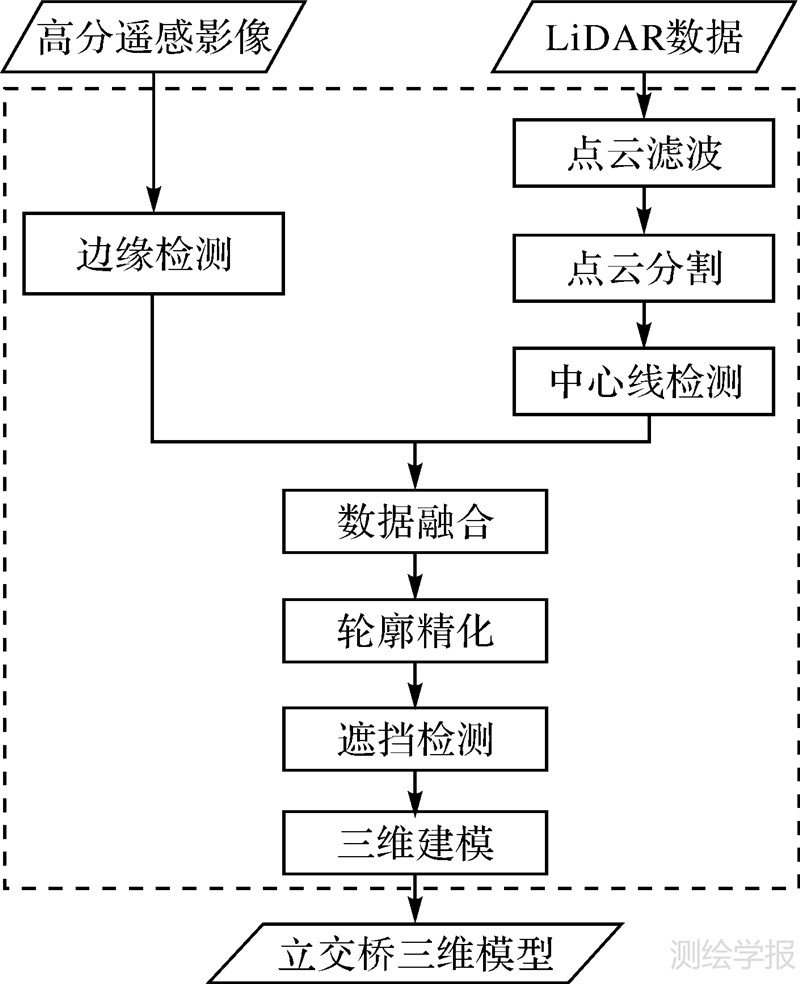

引入LiDAR数据可以为立交桥检测提供三维坐标信息支持,提高算法的自动化程度。但是LiDAR数据采样间隔较大,难以获取精确的目标轮廓。近年来,国内外学者已经开展的研究表明,这将导致目标检测缺乏精确的断裂线。为此,本文算法的重点包括融合多源数据获取高精度的立交桥轮廓和立交桥遮挡的检测和修复等,其技术路线如图 2。

|

| 图 2 立交桥检测技术路线图 Fig. 2 Flowchart of the proposed method |

首先利用LiDAR数据实现自动化的立交桥点云分割;再利用中心线检测克服点云采样密度变化间接获得近似的立交桥轮廓;融合遥感影像检测的边缘精化轮廓;利用精确轮廓返回LiDAR原始点云,精确分割点云;之后实施立交桥遮挡区域的检测和修复;最后实现立交桥的三维建模。

3 关键步骤 3.1 利用区域增长法改进渐进加密三角网法文献[6]提出了渐进加密三角网法滤波算法。但该算法在斜坡以及植被部分密集的地方,很容易将本属于地面点的数据从地形中剔除,导致得到地形数据残缺,不足以表达真实的地形特点。文献[7]结合了区域增长的思想,改进三角网逐层加密的算法,在处理过程中将植被覆盖下的属于地形的斜坡点添加进初始的地形中,从而得到更为接近真实地形的点云数据,为后续的处理提供了更为准确的数据基础。

3.2 模型驱动的立交桥点云分割立交桥作为一种特殊人工地物形态,其空间性质和物理性质具有独特性和易区分性。通过建立立交桥空间和物理的描述模型,在非地面点中可以比较容易检测并分割立交桥点云。

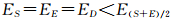

在空间性质方面,立交桥单体可以简化为三维空间曲线z=f(x,y),在实际操作中,通常可采用三次样条函数描述。同时满足:

(1) 宽度远小于长度,即w/l 1。

1。

(2) 立交桥起止点接与地面,中部隆起,即

式中,S、E代表立交桥起止点;D代表地面点;(S+E)/2代表桥体中部。若不满足该条件,则可判断桥体被高层遮挡。

(3) 径向曲率近似为常数,且数值较小,即

式中,Δl为立交桥延伸方向的局部弧长;Δφ为局部切线变化角度。

(4) 横向曲率或者为0,或者近似为常数且大于径向曲率,即kw=0或kw>kl。

此外,立交桥路面为水泥或混凝土材料,其周边多为绿化带、建筑物以及其他路面。对于前者可利用反射强度和色彩纹理等加以区分,对后者只有利用空间性质不同予以区分。

模型驱动算法的基本思路是,利用移动窗口扫描分离地面点之后的LiDAR点云,然后以局部坡度阈值搜索连续曲面,对连续曲面以坡度阈值为条件进行生长。在生长过程中,以径向曲率和横向曲率特性判断立交桥的可能性;在生长结束时,以长宽比和LiDAR点云提供的强度信息作为最终判决条件。算法步骤如图 3。

|

| 图 3 模型驱动的立交桥分割策略 Fig. 3 Strategy of the model driven segment method |

LiDAR采样密度低,采样间隔规则,因此无法有效地获取立交桥的精确轮廓。特别是在点云特别稀疏的情况下,采用传统的边缘检测算子无法获得LiDAR的边缘。笔者认为,相对于LiDAR边缘的不稳定性,立交桥点云的中心线则可利用局部路段的统计值获得较可靠的结果。为此,设计了自适应的扫描带法检测不同密集程度的LiDAR点云中心线。该算法的基本思想是,首先利用文献[8]的方法计算LiDAR点云的密度,根据密度选择不同的扫描带宽度和搜索步长;当获得一个LiDAR立交桥点时,在扫描带宽度内,以搜索步长向前搜索LiDAR点云数据,若找到则加入当前立交桥,否则当前立交桥结束;最后计算当前扫描宽度内立交桥点的中心,得到近似的立交桥中心线点。立交桥密度越小,扫描宽度应越大,才能尽量保证计算结果的统计稳定性,因此也导致立交桥中心线点间隔越大,这是由数据稀疏导致的。反之,越密集的立交桥点云产生越精细的中心线。

3.3.1 计算LiDAR立交桥点云密度设立交桥最小宽度为w0,此处确定搜索步长s= w0。对每一行扫描,以s搜索立交桥点云,获得立交桥片段集合S={s1,s2,…,sn}。

(1) 对每一个片段si,记录宽度为wi,点数为m,若m>1,计算立交桥密度di=wi/m;

(2) 对所有行完成立交桥点云密度计算后,聚类并划分密度区间;

(3) 若某区域的立交桥密度为d,设定搜索宽度为2/d,步长为1/(2d)。

3.3.2 搜索立交桥点云,获得中心线(1) 在行方向以宽度w扫描,若发现第一个立交桥点p,记录立交桥片段开始;

(2) 以p为起点,在宽度w,步长s区域内搜索立交桥点云,若有,记录入当前立交桥,并标记最远点为新的搜索起点,否则立交桥结束;

(3) 当立交桥结束时,若记录有一定数量的立交桥点,计算其中心pc作为立交桥中心线上的点,否则不予计算;

(4) 在列方向重复上述操作。

在两个方向操作是考虑到某些立交桥方向平行于行、列,单个方向的扫描无法获得中心线。这样也可以增加其他立交桥中心线上点的数量,增加算法稳健性和提取的中心线的精细程度。

3.3.3 错误处理算法在两种特殊情况可能产生噪音或错误:① 在立交桥交叉的地方因搜索步长超过立交桥间隙,无法区分两条立交桥;② 在立交桥靠近图像边界的地方,因立交桥无法保持正常宽度,使得根据点云中心求得中心线偏离实际。

第①类错误产生的地方,立交桥宽度急剧增大,由此可以定位错误的位置,然后删除这些错误中心点,以曲线拟合的方法连接交叉路段两端的中心线。

第②类错误产生的地方,立交桥宽度急剧变小,由此可定位错误的位置。此时换另一扫描方向扫描,不会产生错误,可获得正确的立交桥中心线。

该算法可以有效地解决不同密集程度的LiDAR点云提取精确立交桥信息的难题。

3.4 集成多源数据精化立交桥轮廓算法的基本思路是,首先利用3.3节提取的立交桥中心线和估计的立交桥宽度获得近似的立交桥轮廓;然后对高分辨率遥感影像实施边缘检测;融合两种数据,利用影像检测的边缘精化LiDAR数据检测的立交桥轮廓;最后可利用精确的立交桥轮廓返回原始LiDAR点云中实施精确的立交桥点云分割。

设利用LiDAR数据检测到立交桥R的中心曲线为cL,其一阶导数为dL,由此可概略推估立交桥边界为L。若在L缓冲区B(L)内存在一个影像边缘检测结果的子集E={e1,e2,…,en},E近似平行于dL,且min(length(E))>T,此处T为减弱偶然误差影响设置的长度阀值。因立交桥边界整体较易识别,则S=max(E)可认为是正确立交桥边界。

若n=0,无法识别得到影像立交桥边缘,以L替代之;

若n=1,则认为该边缘为精确立交桥边缘;

若n>1,连接前后最近边界端点[a,b],结合立交桥整体径向曲率和横向曲率,根据该路段中心曲线获得近似的轮廓曲线,计算各个备选边缘到近似轮廓的距离,取最近的为立交桥边缘。

3.5 立交桥遮挡检测和恢复根据LiDAR数据的特点,立交桥被高程桥体遮挡之处,会出现连续曲面的断裂现象。因此,立交桥检测的重要任务之一是发现并修复遮挡现象。遮挡检测在传统摄影测量中多采用基于投影射线反算的方法[9, 10]。在LiDAR点云中,立体交会部分造成的遮挡致使连续桥体出现断裂,从而不满足3.2节立交桥空间模型之条件(2)。由此可以判断立交桥是否被高层桥体遮挡而出现断裂。

对于不满足ES=EE=ED<E(S+E)/2的立交桥单体,采用以下规则寻找其匹配部位:

(1) 两段立交桥单体径向曲率和横向曲率相等;

(2) 两段立交桥单体圆心近似在同一位置;

(3) 两段立交桥单体可用三次样条曲线拟合。

在实际计算中,对可能出现遮挡的立交桥单体,计算其平均曲率和圆心位置,匹配近似曲率和圆心位置的立交桥单体,并判断是否可用三次样条曲线拟合。对于满足条件的两段立交桥单体,利用三次样条曲线拟合已知桥体和遮挡地区,通过距离加权的曲面平滑之后,可快速重建完整的立交桥三维模型。

4 试验与讨论图 1所示数据为美国佛罗里达州戴德市郊立交桥的遥感影像和LiDAR数据。其中,LiDAR数据于2002-2004年采用Optech ALTM 1233系统获取,地面控制点采用Ashtech Z-12设备获取,数据平面间隔1.5m,中误差12cm,垂直间隔24cm,数据采用NAD83投影,位于Florida East 分带。遥感影像采用Google Earth 2009年提供的高分辨率卫星影像,分辨率0.5m。本文将上述数据作为试验数据验证算法的可行性和有效性。

首先采用文献[7]提出的改进的渐进加密三角网方法实施LiDAR点云滤波。结果表明改进算法对于复杂的斜坡地形区域能够提取出更接近真实的地形,能够较好地解决由于城市立交桥区域的植被分布的高程和反射强度与地形表面的区别不明显所导致的难以将植被从原始地面中准确有效剔除的问题,能够在提出植被干扰的情况下,尽可能多地保留地形本身的斜坡等特点[7]。

图 4是采用本文方法实施立交桥精确分割试验。图 4(a)中的点云是采用模型驱动的分割策略获得的立交桥点云数据。通过与遥感影像的配准套合可见,分割结果基本符合实际情况,但是分割精度有待精化。LiDAR点云与遥感影像的配准,是从三维到二维的映射,本文采用直接线性变换方法进行投影[11]。图中圈注表明,LiDAR点云密度不均匀,该部位特别稀疏,这对于有效提取立交桥几何特征相当不利。为此,笔者采用自适应扫描带法提取立交桥中心线,结果如图 4(b)。图中灰色点为本文方法获取的离散中心点。可见随着点云逐渐稀疏,其中心点之间间距也逐渐增大,这是利用区域统计性质提高中心线的准确度[12]。图 4(c)中细实线为在剔除错误之后,对离散中心点曲线拟合的结果,最终提取结果准确地反映了立交桥的几何性质。

|

| 图 4 立交桥精确边缘提取 Fig. 4 Precise edge exaction for the overpass |

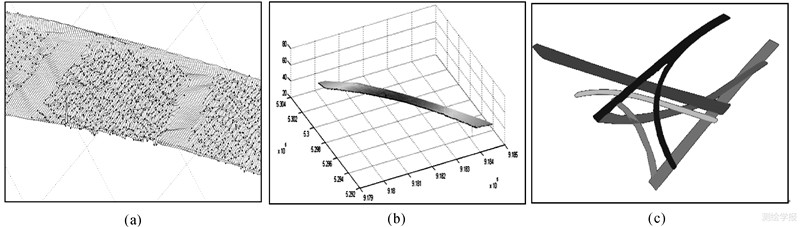

图 5是遮挡检测修复的最终结果。图 5(a)反映了面对复杂的遮挡情况,利用模型平均曲率和圆心位置,匹配近似立交桥单体,并采用三次样条曲线拟合的过程。图 5(b)是完成遮挡修复和曲面拟合之后的立交桥单体三维模型。图 5(c)是试验地区立交桥总的建模结果。可以看到,利用本文提出的方法修复立交桥遮挡地区,可以很好地拟合立交桥曲面连续情况。通过距离加权的曲面平滑,可以有效消除立交桥凹凸表面,更符合立交桥实际情况,同时利用离散数据的统计性质提高了曲面拟合的精度。

|

| 图 5 立交桥遮挡修复和三维建模 Fig. 5 Occlusion culling and 3D reconstruction of the overpass |

立交桥复杂的结构和特性,使其成为人工构筑物检测的难点问题,本文在研究立交桥空间特性的基础上,提出了一套集成LiDAR数据和遥感影像自动检测立交桥的流程,对其中关键算法作了详细的论述。首先提出了利用区域增长方法改进的渐进加密三角网,有效剔除地面点云,避免对立交桥检测的干扰;然后采用模型驱动的分割算法,检测立交桥点云;采用基于自适应扫描带算法提取立交桥中心线,克服点云采样密度变化,确保稳健提取立交桥中心线;之后利用遥感影像边缘精化立交桥轮廓;最后利用模型平均曲率检测修复断裂立交桥单体。总体试验表明,本文针对几个关键问题提出的解决方案是有效的、稳健的,实现了集成LiDAR和遥感影像城市立交桥自动提取与建模的技术路线,有助于推动基于遥感数据的城市GIS建设和快速更新。下一步的工作是尽快形成体系化的功能系统,通过不断扩大应用提高算法的可靠性和适应性。

| [1] | HU Bisong, GONG Jianhua. A 3-dimensional Modeling Method of Complex and Enormous Cloverleaf Junction[J]. Science of Surveying and Mapping, 2008,33(1):100-102. (胡碧松,龚建华. 大型立交桥三维建模方法研究[J]. 测绘科学,2008,33(1):100-102.) |

| [2] | ZUO Jianzhang, GUAN Yanlin, ZHU Qiang. Development and Application of the Modeling System of Three-dimensional City of Large Range[J]. Science of Surveying and Mapping, 2005,30(2): 22-24.(左建章, 关艳玲, 朱强.大范围三维城市立体景观建模系统的研究[J].测绘科学,2005,30(2): 22-24.) |

| [3] | TANG Luliang, LI Qingquan. Transect-based Three- Dimensional Road Modeling [J]. Geo-spatial Information and Visualization Science, 2004, 7 (1): 14-17. |

| [4] | SHAO Zhenfeng. 3D Extraction and Reconstruction of Manmade Objects Based on Stereo Image Pair[D].Wuhan: Wuhan University,2004. (邵振峰.基于航空立体影像对的人工目标三维提取与重建[D].武汉:武汉大学,2004.) |

| [5] | HUANG Jianjun, TANG Liang, XIE Weixin. Automatic Detection of Interchanges in Urban Aerial Images[J]. Chinese Journal of Stereology and Image Analysis, 2004, 9(1): 41-46. (黄建军,唐亮,谢维信.航空影像中立交桥的自动检测[J]. 中国体视学与图像分析, 2004, 9(1): 41-46.) |

| [6] | AXELSSON P. DEM Generation from Laser Scanner Data Using Adaptive TIN Models[J]. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 2000,33(B4): 110-117. |

| [7] | LI Hui, LI Deren, HUANG Xianfeng, et al. Advanced Adaptive TIN Filter for LiDAR Point Clouds Data[J]. Science of Surveying and Mapping, 2009(3): 39-40. (李卉, 李德仁, 黄先锋, 等. 一种渐进加密三角网LiDAR点云滤波的改进算法[J]. 测绘科学, 2009,38(3):39-40.) |

| [8] | LI Hui, LI Deren, HUANG Xianfeng. Automatic Estimation of LIDAR Points Data Spatial Resolution Distribution[C]//Proceedings of GeoInformatics 2007. Nanjing:[s.n.],2007: 55-63. |

| [9] | ZHONG Cheng, LI Hui, LI Zonghua, et al. A Vector-based Backward Projection Method for Robust Detection of Occlusions when Generating True Ortho Photos[J]. GIScience and Remote Sensing, 2010, 47(3):412-424. |

| [10] | ZHONG Cheng, HUANG xianfeng, LI Deren, et al. Polygon Based Inversion Imaging for Occlusion Detection in True Orthophoto Generation[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2010, 39(1): 59-64. (钟成, 黄先锋, 李德仁, 等. 真正射影像生成的多边形反演成像遮蔽检测算法[J].测绘学报, 2010, 39(1): 59-64.) |

| [11] | ZHONG Cheng, LI Hui, HUANG Xianfeng, et al. Automatic Registration of LiDAR Data and Photogrammetric Image Based on 6-turples Relaxation[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2009,34(12): 1426-1430. (钟成, 李卉,黄先锋,等. 利用6元组松弛法自动配准LiDAR与航空影像[J]. 武汉大学学报:信息科学版, 2009,34(12): 1426-1430.) |

| [12] | FANG Yifan, ZHONG Cheng. Effects of Common Point Distribution and Adjustment Models on Detecting and Distinguishing Gross Error[C]//Proceedings of the 2009 International Conference on Electronic Computer Technology, ICECT’09. Washington DC: IEEE Computer Society, 2009: 47-51. |