| 应用支持向量机的土地利用时空变化分析——以琼海市为例 |

2. 南京林业大学土木工程学院,江苏 南京,210037;

3. 化学工业岩土工程有限公司,江苏 南京 210031

2. School of Civil Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;

3. Chemical Industry Geotechnical Engineering Co., Ltd., Nanjing 210031, China

海岸带是人类活动密集和生产力高的区域,土地利用变化频繁[1]。但针对海岸带及其区域土地利用变化的研究不多,因此,开展琼海市的土地利用变化研究对区域生态、经济与社会可持续发展有着重要意义。

研究土地利用变化常用的技术有遥感(RS)和GIS[2-7],RS能快速实现动态、准确、及时的地类信息提取;GIS具有空间管理和模型分析功能,可直观反映土地利用时空演变过程。众多RS信息源中,Landsat影像的最小分辨率为30 m,几何精度较高,数据价格低。因此,选择其提取土地利用信息。

鉴于此,本文借助RS & GIS技术提取琼海市2006、2010和2014年的土地利用分类信息,分析土地利用结构、变化幅度和动态度等以反映区域土地利用时空演变过程,增强结果的定量性、直观性、先进性和动态性,为研究区域自然资源条件和社会经济发展提供基础数据,为土地资源开发利用提供科学依据。

1 土地利用信息提取的研究方法琼海市地处海南省东部,北距海口市86 km,南距三亚市163 km,西距万宁市60 km。北连定安、屯昌县,东濒文昌、清澜港[8]。海岸线长43 km,渔场遍布。琼海市属热带季风及海洋湿润气候,日照充足,高温多雨。年日照时数2 155 h,年平均气温24.3℃,年降雨量2 072 mm。地势自西向东倾斜,有山区、丘陵、台地和平原等地貌。Landsat遥感数据从中国科学院对地观测与数字地球科学中心下载(网址:http//ids.ceode.ac.cn/),2006和2010年的是Landsat 5 TM,2014年的是Landsat 8 OLI。Google earth影像和县级1:400万行政界线数据。

本文借助遥感图像处理平台ENVI,对Landsat遥感影像进行预处理,支持向量机的分类方法进行土地利用信息提取,后处理后制作土地利用现状图和统计各地类面积。采用影像重选感兴趣区自评和Google Earth选点进行精度评价。通过叠加分析和数学运算,利用土地利用变化幅度、动态度、转移矩阵、综合指数等分析土地利用时空变化。

1.1 土地利用信息提取1) 数据预处理。对Landsat遥感影像进行辐射定标、FLAASH模型大气校正、Gram-Schmidt影像融合、影像镶嵌等预处理,按行政界线裁剪出研究区。

2) 支持向量机分类方法(support vector machine classification)。支持向量机(SVM)分类是自动寻找对分类有较大区分能力的支持向量,再构造出分类器,实现将类与类间的间隔最大化。

3) 分类方案与规则集的建立。在实地勘察的基础上,利用图件资料屏幕选择跟时相相近的Google Earth上的高分辨率影像作为选取样本,对比匹配确定地类。采用多边形方式生成分类样本,绘制各地类的感兴趣区,目视判读选择各代表性地类,并用不同颜色进行标注。利用参数Jeffries-Matusita计算类与类间的分离度。

4) 分类后处理。Majority分析解决虚假像元地类的归并,聚类处理(clump)保证地类空间连续性,过滤处理(sieve)解决分类图像中的孤岛问题。分类统计(class statistics)计算源分类图像的统计信息。

5) 精度评价。建立混淆矩阵进行监督验证,计算总体分类精度、用户精度、生产者精度和Kappa指数。在影像上重新选取一些新的目视明显的地类作为感兴趣区,以感兴趣区代替整幅图像进行软件自评。使用Google Earth同期数据目视解释,每种地类随机选20~50个点与影像上的数据进行对比验证和评价。

1.2 土地利用变化分析方法1) 土地利用变化幅度。土地利用变化幅度是指土地利用在面积方面的变化,反映不同土地利用类型在量上的变化[9]:

| $ {R_L} = \frac{{{U_b} - {U_a}}}{{{U_a}}} \times 100\% $ | (1) |

式中,RL为土地利用的变化幅度;Ua、Ub分别为研究初期和末期某一类型的土地利用面积[10-14]。

2) 单一土地利用类型变化动态度。单一土地利用类型动态度是指研究区一定时期内某种土地利用类型的数量变化:

| $ K = \frac{{{U_a} - {U_a}}}{{{U_a}}} \times \frac{1}{T} \times 100\% $ | (2) |

式中,K为土地利用类型动态度;T为研究时段长。

3) 土地利用类型转移矩阵。土地利用类型的变化是双向的,转移矩阵所在行表示其他土地利用类型转入该地类的面积,所在列表示转出为其他地类的面积[15-18],因此,转移矩阵能定量说明土地利用类型之间的相互转化,揭示不同类型间的转移概率。

4) 土地利用程度综合指数。土地利用程度反映土地的自然和社会经济属性,体现土地利用水平及发展趋势,赋值不同土地利用类型并给出定量化表达[19-23]:

| $ {L_a} = 100 \times \sum\nolimits_{i = 1}^N {{A_i} \times {C_i}} $ | (3) |

式中,La为土地利用程度综合指数;Ai是第i级土地利用程度分级指数;Ci为第i级土地利用面积百分比;n为土地利用程度分级数。

2 结果与分析 2.1 土地利用分类结果与分析1) 分类结果。参照国家标准《土地利用现状分类》[24],结合琼海市的具体地理特征,将土地分为6类(表 1)。

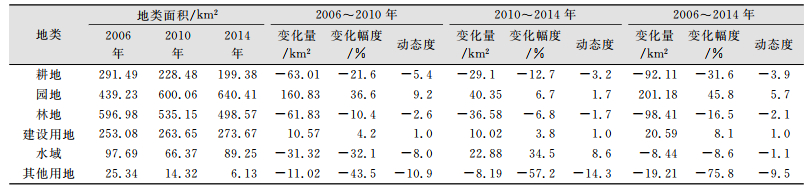

| 表 1 琼海市土地利用面积和转化 Tab.1 The Area and Change of Each Land Use Type in Qionghai City |

|

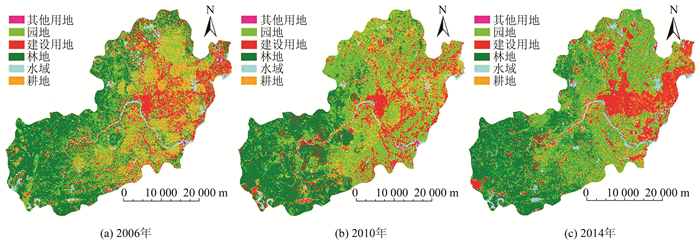

最佳指数法(OIF)综合考虑单波段图像的信息量及波段间的相关性,选择影像的4、5、6波段。行政边界叠加预处理的遥感影像,计算出土地总面积为1 708.02 km2。SVM分类方法提取各地类,后处理后统计出地类面积(表 1、图 1)。

|

| 图 1 琼海市土地利用类型空间分布图 Fig.1 Spatial Distribution of Different Land Use Types in Qionghai City |

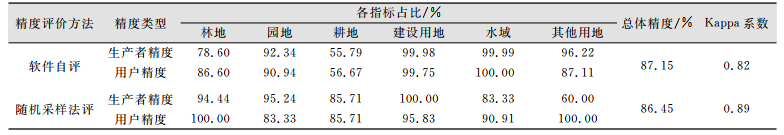

2) 精度评价与分析。自评和对比精度验证分类精度,建立误差矩阵,计算各指标值(表 2)。建设用地和水域的分类较准确,几乎没有错分和漏分,但林地、园地和耕地等绿色植被之间有混淆,颜色是引起分类误差的主要因素。精度指标说明SVM分类的土地利用信息较准确,精度较高,满足后续的土地利用变化分析。

| 表 2 精度评价结果 Tab.2 Precision Evaluation Results |

|

2.2 土地利用规模与结构分析

耕地、园地和林地归并为农用地进行分析;城镇、农村宅基地、交通运输等用地归并为建设用地;水域包括国家标准中的湖泊、河流、水库等;滩涂、难以利用的土地等属于其他用地。

1) 农用地规模与结构。农用地以耕地、园地和林地为主,占土地总面积的78.0%~79.8%,占比较高,但变化并不大。耕地占农用地分别为22.2%、16.8%和14.9%,占比逐渐降低,主要分布于东部、中部向东及北部。园地占比逐渐升高,分别为33.0%、44.0%和47.9%,但升高的速度趋缓,园地明显分布于中南部及东部、中部向东,西部也多有分布。林地占比为44.8%、39.2%和37.3%,主要分布于西部,东南部和西北部有少量分布,中北部往东少有分布。

2) 建设用地规模与结构。建设用地主要分布于中部并向周围扩散,西部分布相对较少。建设用地增多,占土地总面积的比例由2006年的14.8%上升至2010年的15.4%,并持续上升至2014年的16.0%。城镇居民地一般分布于公路和河流沿线,房屋多而密集,农村宅基地一般与农用地联系在一起。建设用地中农村宅基地、旅游设施和特殊用地占较大比重,交通运输用地不多。

3) 水域及其他用地规模与结构。水域主要是河流水面,北部及东南部分布较多的水库;其他用地包括裸地、滩涂等,分布于东南部的陆地与海岸交接处以及部分内河两岸。

2.3 数量变化与分析耕地面积持续减少,减少的速度放缓。园地面积明显增加,增长幅度和动态度均高。林地面积减少,人为砍伐是主因。经济发展导致建设用地逐渐增加。水域面积先减后增。其他用地越来越少,变化幅度和动态度最大。

利用式(3),可计算土地利用程度指数分别为271.52、279.35、281.35。指数逐渐增大,综合利用水平不断提高。2010前年,增长速度快,主要原因是部分农用地转变为建设用地,其他用地得到利用。2010年后增长趋势减缓,主要原因在于稳定粮田种植面积,严格保护耕地,在中、东部平原地区加强了基本农田建设。

2.4 转移与分析土地利用转移矩阵反映了不同时期土地利用类型的转变过程,统计分析得出琼海市3个时段土地利用类型的时空转移趋势和变化特点。

2.4.1 2006~2010年转移与分析1) 耕地主要转化为园地和建设用地,占转出量的79.9%,转化为园地主要分布在中部,转化为建设用地分布于东南部,其补充主要源于建设用地和林地,占转入量的76.1%。

2) 园地主要转化为建设用地和林地,转化为林地主要分布于西部,转化为建设用地的位于东部。园地转入主要源于耕地和林地,占补充量的72.6%。

3) 林地主要转化为园地、耕地和建设用地,共补充林地53.16 km2,主要源于耕地、建设用地和园地,占补充量的83.3%。

4) 建设用地主要与耕地相互转化。水域面积减少,转化为耕地的量最多,水域的补充主要源于耕地和林地。其他土地主要转化为园地和建设用地。

2.4.2 2010~2014年转移与分析1) 耕地与园地和建设用地转移量大,转出为两者的和占转出面积的82.9%,转入之和占转入面积的81.9%。

2) 园地主要转化为建设用地和耕地,占转出面积的83.0%,共补充园地152.44 km2,主要源于耕地和林地,占转入量的88.7%。

3) 林地主要与园地相互转化,转入和转出量基本相当。

4) 建设用地在南部转为耕地较多,其补充源主要是园地和耕地,建设用地转化为园地在北部和南部较明显,而水域面积增加,其他用地主要转化为园地。

2.4.3 2006~2014年转移与分析1) 耕地面积减少,城镇周边的耕地多转化为城镇、工矿等建设用地,东北部及南部的耕地多转化为园地,转为建设用地和园地的面积占总转出面积的80.4%。补充耕地主要源于建设用地、林地和园地,占补充量的86.5%。

2) 园地主要转化为林地、建设用地和耕地。其主要补充来源为林地、水域、耕地和建设用地,林地转为园地最多,占转入量的48.2%,建设用地转入主要发生在中北部,耕地转入位于中南部。

3) 林地主要在中北部转化为园地,西部部分林地有转为园地,其次是转化为耕地和建设用地。林地的补充主要源于园地。

4) 建设用地转化为耕地和园地较多,其补充源丰富,北部和南部建设用地转化为园地较明显,东南部转化为耕地较显著。水域面积略有减少。

3 结束语 3.1 讨论1) 其他地类向建设用地的转移多发生在东部沿海地带。在海岸带附近新建国际港口及泊位码头,周边的饭店、酒店、娱乐等服务业也相继兴建,使建设用地不断扩张。海岸带附近的浅海滩涂具有良好的水产养殖条件,渔业加工业蓬勃发展,海岸带得到有效利用。

2) 零星地块转化为园地较多。经济发展和拆迁政策的实施,河流特别是万泉河南支两侧的零星村落多向城镇转移,拆迁后的土地主要用于园地种植。零星的建设用地转化为园地和林地,河滩多被利用为园地。深入可对土地利用变化进行关联规划分析[25, 26]。

3) 建设用地沿公路和河流条带状扩张,从中心地带向外扩展。万泉河北支东侧主要转化为建设用地。万泉河南北支交汇处合口嘴是琼海市的中心发展地带,建设用地大范围在此扩展。

3.2 结论1) SVM分类方法提取土地利用信息较准确,精度较高。自评和对比精度验证,总体精度达86%以上,Kappa指数0.82以上。

2) 琼海市以农用地为主,建设用地主要分布于中部并向周围扩散,集镇多沿公路和河流分布。河流水面是主要的水域。裸地、滩涂等分布于东南部的陆地与海岸交接处以及部分内河两岸。

3) 耕地面积持续减少,但减少的速度放缓,耕地主要转化为园地和建设用地,转化为园地大多分布在中部、东北部及南部,而转化为建设用地分布于东南部。园地面积明显增加,增长幅度和动态度均较高,园地转化为林地主要分布于西部,转化为建设用地的位于东部。林地面积减少,主要转化为园地、耕地和建设用地,在中北部转化为园地较多。建设用地逐渐增加,主要与耕地和林地发生转移,在南部、东南部转化为耕地较多,转化为园地在北部和南部较明显。水域面积先减后增,转化为耕地的量最多。其他用地变化幅度和动态度最大,主要转化为园地。

4) 琼海市的土地利用程度指数逐渐增大,综合利用水平不断提高。在稳定粮田种植面积、保护耕地、加强建设基本农田等相关政策的引领下,增长趋势减缓。

| [1] |

杨长坤, 刘召芹, 王崇倡, 等. 2001~2013年辽东湾海岸带空间变化分析[J]. 国土资源遥感, 2015, 27(4): 150-157. |

| [2] |

陈永林. 基于3S技术的土地利用研究进展与展望[J]. 赣南师范学院学报, 2014, 16(3): 121-124. |

| [3] |

唐菊莉.基于RS和GIS的武汉市土地利用分类及其时空变化分析[D].北京: 中国地质大学, 2013

|

| [4] |

刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 3-14. |

| [5] |

唐国礼. MapGIS多源图像处理分析系统在土地调查中的应用[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(3): 89-92. |

| [6] |

杜培军, 陈宇, 谭琨. 江苏滨海湿地土地利用/覆盖变化与地表温度响应遥感监测[J]. 国土资源遥感, 2014, 26(2): 112-120. |

| [7] |

张丹, 梁飞, 刘鹏, 等. 地理国情地表覆盖分类数据采集方法研究[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(4): 80-82. |

| [8] |

夏文娟, 鲍其胜, 张洁, 等. 土地利用变化驱动力及趋势分析——以琼海市为例[J]. 现代测绘, 2017, 40(5): 12-15. |

| [9] |

孙晨, 李晓东, 孟现勇. 基于SVM遥感分类技术的艾比湖地区20 a土地利用与覆被变化及其驱动力分析[J]. 新疆农业科学, 2013, 50(7): 1322-1329. |

| [10] |

庄大方, 刘纪远. 中国土地利用程度的区域分异模型研究[J]. 自然资源学报, 1997, 12(2): 105-111. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.1997.02.002 |

| [11] |

董婷, 焦利民, 许刚. 基于分层分类法提取城市裸地信息[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 56-61. |

| [12] |

文锐, 吴宇哲. 《土地利用现状分类》实施对中国土地管理影响之管见[J]. 资源科学, 2010, 32(4): 731-736. |

| [13] |

吕婧, 陈艳林, 邢岩. 浅谈土地管理中分类分区[J]. 中国土地, 2013(12): 45-46. DOI:10.3969/j.issn.1002-9729.2013.12.013 |

| [14] |

王向东, 刘卫东. 中美土地利用分区管制的比较分析及其启示[J]. 城市规划学刊, 2014(5): 97-103. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2014.05.014 |

| [15] |

徐忠国, 仲济香, 郭贯成. 乡级土地利用总体规划土地用途分区类型体系研究——基于国际国内经验比较[J]. 农林经济管理学报, 2015, 14(1): 21-27. |

| [16] |

赵勇, 李谦, 郑明媚. 市县乡级土地利用总体规划中的土地利用分区应用研究[J]. 国土资源情报, 2010(1): 52-56. |

| [17] |

刘纪远, 张增祥, 徐新良, 等. 21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析[J]. 地理学报, 2009, 64(12): 1411-1420. |

| [18] |

莫瑶, 郑有飞, 陈怀亮, 等. 1982~2000年黄淮海地区植被覆盖变化特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(3): 396-402. DOI:10.3969/j.issn.1004-0323.2007.03.016 |

| [19] |

张丽, 杨国范, 刘吉平. 1986~2012年抚顺市土地利用动态变化及热点分析[J]. 地理科学, 2014, 34(2): 185-191. |

| [20] |

王越, 宋戈, 王盼盼. 松嫩高平原土地利用类型变化特征及时空格局研究[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(4): 61-66. |

| [21] |

刘瑞, 朱道林. 基于转移矩阵的土地利用变化信息挖掘方法探讨[J]. 资源科学, 2010, 32(8): 1544-1550. |

| [22] |

丁茜, 付梅臣, 王力. 基于转移矩阵的重庆市北碚区土地利用变化分析[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(12): 198-204. |

| [23] |

李一琼, 白俊武. 近20年苏州土地利用动态变化时空特征分析[J]. 测绘科学, 2018(6): 58-64. |

| [24] |

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.土地利用现状分类: GB/T 21010-2017[S].北京: 中国标准出版社, 2017

|

| [25] |

吴洁璇, 陈振杰, 李满春, 等. 基于邻接关系的土地利用变化空间关联规则研究[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(9): 1537-1544. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201509014 |

| [26] |

何建华, 王宵君, 杜超, 等. 武汉城市圈土地利用变化系统仿真模拟与驱动力分析[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(8): 1270-1278. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201508002 |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44