| 黄石市冬季大气污染物空间特征与气候环境分析 |

城市大气污染受区域气候和地理环境密切影响,对城市气候环境和空气质量进行全面客观的认知,是把握当前空气环境质量状况的基础,也是探究大气污染形成机制的前提[1-11]。NOx和SO2等典型污染物除直接影响人体健康外,还会促进大气细颗粒物的形成,对区域环境和人体健康产生更持久的危害[12]。目前,很多文献研究了我国城市大气污染,如施益强等[13]采用空间信息技术研究了厦门市SO2、NO2、PM10和PM2.5污染浓度空间分布特征,并探讨了各类污染因子与温度、道路的相关性。王占山等[14]利用2013年北京市35个监测站的连续监测数据分析了北京PM2.5的时空分布特征。张伟等[15]基于2013年企业污染环境数据,用核密度空间分析了京津冀大气污染排放空间集聚特征。

以上研究大都以典型大城市或重工业城市群作为研究对象,难以揭示其他地区尤其是中部地区中小城市大气污染状况,这种研究视角的忽略反映了中小城市忽视环境治理的现象。而且目前关于城市大气污染影响机制的研究多半集中在单一影响因子,如单独通过城市绿地或土地利用分析城市通风潜力,或仅结合气温和降水等气象数据研究城市大气污染。本文主要针对中小城市大气污染问题,以黄石市为研究区域,结合土地利用、数字高程模型(digital elevation model,DEM)和人口密度等数据来分析通风潜力状况,并结合气象因子和工业污染源的空间分布研究黄石市大气污染空间分布特征。

1 研究区与研究方法黄石市辖两个县级市和4大城市区,分别为大冶市、阳新县、黄石港区、西塞山区、下陆区以及铁山区。该地区矿产资源丰富,区内矿山开采和有色金属冶炼工业发达。本研究综合考虑周围环境对大气的影响,将整个黄石市作为研究范围。

为了解黄石市冬季大气污染空间分布特征与气候环境的关系,选取2016~2017年冬季代表月份12月、1月和2月各大气污染因子逐日监测数据(湖北省环境监测中心站提供)、人口密度数据和土地利用现状数据(黄石市规划局提供)、黄石市DEM数据(http://www.gscloud.cn/)和各分区气象数据(黄石市环境保护局提供),进行预处理。首先,通过土地利用现状数据提取土地覆被信息,并叠加DEM数据提取山体信息,结合人口密度数据进行模糊叠加,构建黄石城市通风潜力图,获取城市通风环境信息;然后,采用IDW(inverse distance weighted)空间插值法获取城市大气污染空间分布图;最后,结合各代表月份气象数据采用相关分析法,研究各气象要素(气温、湿度、风速)与各类污染物之间的关系。

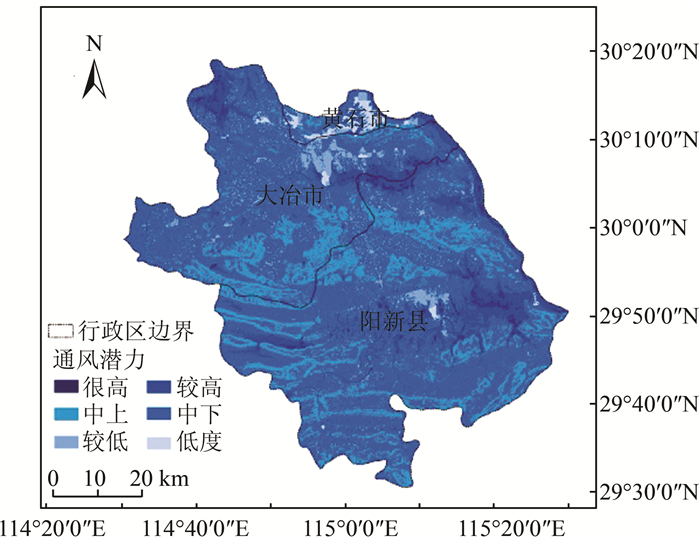

2 结果分析 2.1 城市气候环境分析 2.1.1 通风潜力分析城市空间通风潜力取决于对应地区的地表粗糙度,不同地表粗糙度对空气流通影响不同。城市地表粗糙度状况与城市规模、建筑物高低和人口密度有直接关系[16],如农田和森林等自然景观地表粗糙度较低,具有较高的通风潜力,而建设用地地表粗糙度较高,阻挡作用更明显,通风潜力就相对较弱。故城市空间通风潜力的高低可用土地利用数据、DEM数据和人口密度数据计算的地表粗糙度来表征。本文对森林、山林、建设用地、水体和人口密度相互模糊叠加,对不同分类区域赋值,分类值大小代表空气流动性好坏,所用赋值如表 1所示。并对叠加图层标识分析,得到通风潜力分布如图 1所示。

|

| 图 1 黄石市通风潜力图 Fig.1 Ventilation Potential of Huangshi City |

| 表 1 通风潜力分析中使用的分类值 Tab.1 Thresholds Used in the Segmentation of Ventilation Potential Levels |

|

由图 1可发现,通风潜力分为6个等级,各等级通风潜力分布具有明显的空间差异性。各类型通风潜力呈斑块集聚在一起,高度通风潜力主要分布在面积宽广的江心、湖心等水域面积,其他水域则为较高通风潜力;中上等通风潜力集中分布在山林地区,中下等通风潜力主要分布在地形宽阔地势平坦的农田地带;较低的通风潜力主要分布在建筑和人口规模较小的城镇,低度通风潜力则主要集聚在6大城区中,这些地区由于人口和建筑密度高,建筑排列紧密和交通拥堵重,阻碍大气的流动,导致风的渗透性十分差。

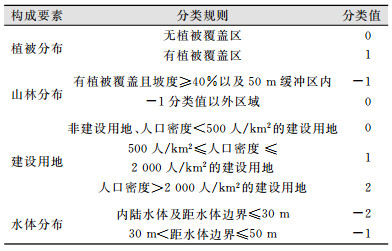

2.1.2 大气环境分析图 2为黄石市各区县观测期间气象要素统计状况,包括风速(m/s)、风向(°)、气温(℃)和空气相对湿度(%)。据统计,黄石市各地区主导风向差异显著,黄石港区冬季盛行西南风,铁山区盛行偏北风,西塞山区多刮偏东风,而下陆区主要盛行东北风,下陆区是黄石市区中大风天气最多且风速最大的区域,最大风速在12 m/s以上。其他两个县级市大风天气较少,大冶市主导风向为东南风,阳新县则盛行西南风。冬季黄石市各地区温度差异不大,平均温度处于7~10 ℃,时间变化趋势几乎一致。在空气相对湿度上,西塞山区和下陆区是均值较小的两个地区,黄石港区和铁山区空气湿度较大,且大于80%的日数较多,阳新县大气平均湿度第二,大冶市则是所有区域中空气湿度最大的地区,平均湿度接近80%,且出现高湿度天气日数多。

|

| 图 2 气象要素图 Fig.2 Daily Variation of Meteorology Parameters |

2.2 城市大气污染分析 2.2.1 污染物总体变化特征

要了解城市污染风险区域格局,改善污染高风险区域,防止城市通风潜力差的地区出现新的大气污染风险,要对城市大气污染强度空间分布和总体特征进行单独研究,表 2为各污染物月均值统计特征。

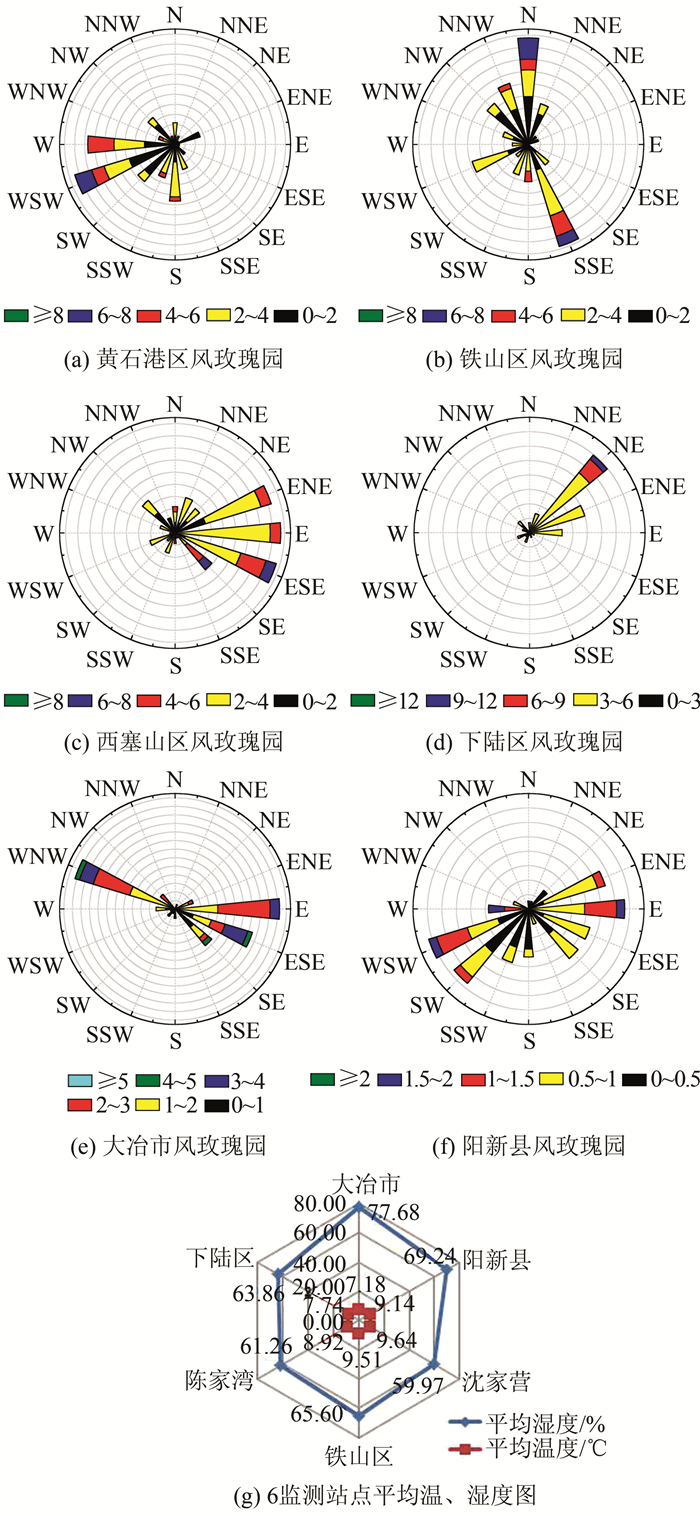

| 表 2 污染物月均值统计/(μg·m-3) Tab.2 Summary Statistics of Monthly Average Concentrations of Atmospheric Pollutants Pollutants/(μg·m-3) |

|

据统计,在整个观测期间,大冶市、阳新县、沈家营、铁山区、陈家湾和下陆区(以下如无特别说明,6个站点的描述均按此顺序),站点中PM2.5日监测浓度均值超过国家二级标准(75 μg/m3)的天数比例分别为63%、56%、43%、54%、64%、73%。各站点PM2.5浓度大小依次为下陆区>陈家湾>大冶市>铁山县>阳新区>沈家营,下陆区为全市PM2.5最严重的区域,冬季超标率在70%以上。下陆至大冶沿线矿山丰富,开矿活动频繁,重型货车较多,且下陆区靠近大广高速和106国道,道路网密集,车辆燃烧尾气和矿山开采对大气中的颗粒物浓度具有重要贡献。经调查,黄石市冬季PM2.5/PM10平均值为0.66,说明黄石市细粒物污染偏重,主要集中在PM2.5以下。

6个观测站点中SO2的污染比较低。其中大冶市、阳新县和沈家营3个站点的日均值观测浓度均在国家二级标准(150 μg/m3)以内,铁山区、陈家湾和下陆区超过国家二级标准的天数分别为4 d、1 d和2 d,且SO2日监测浓度均值表现为铁山区>下陆区>阳新县>沈家营>陈家湾>大冶市的现象。造成这种空间差异的主要原因是污染源的空间分布,铁山区境内矿产丰富,有色金属冶炼业发达,而且有着大型钢铁冶炼公司武钢集团,排放SO2类工业污染源较多。

各观测站点的NO2监测值均较小,大冶市和阳新县都在国家二级标准(80 μg/m3)以内,沈家营、铁山区、陈家湾和下陆区超过国家二级标准天数分别为1 d、1 d、7 d和1 d。从表 2可看出,各站点的NO2监测浓度值呈现出陈家湾>下陆区>沈家营>铁山区>大冶市>阳新县的趋势。

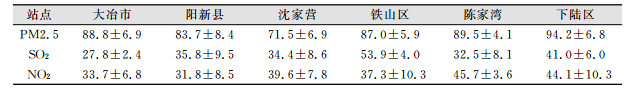

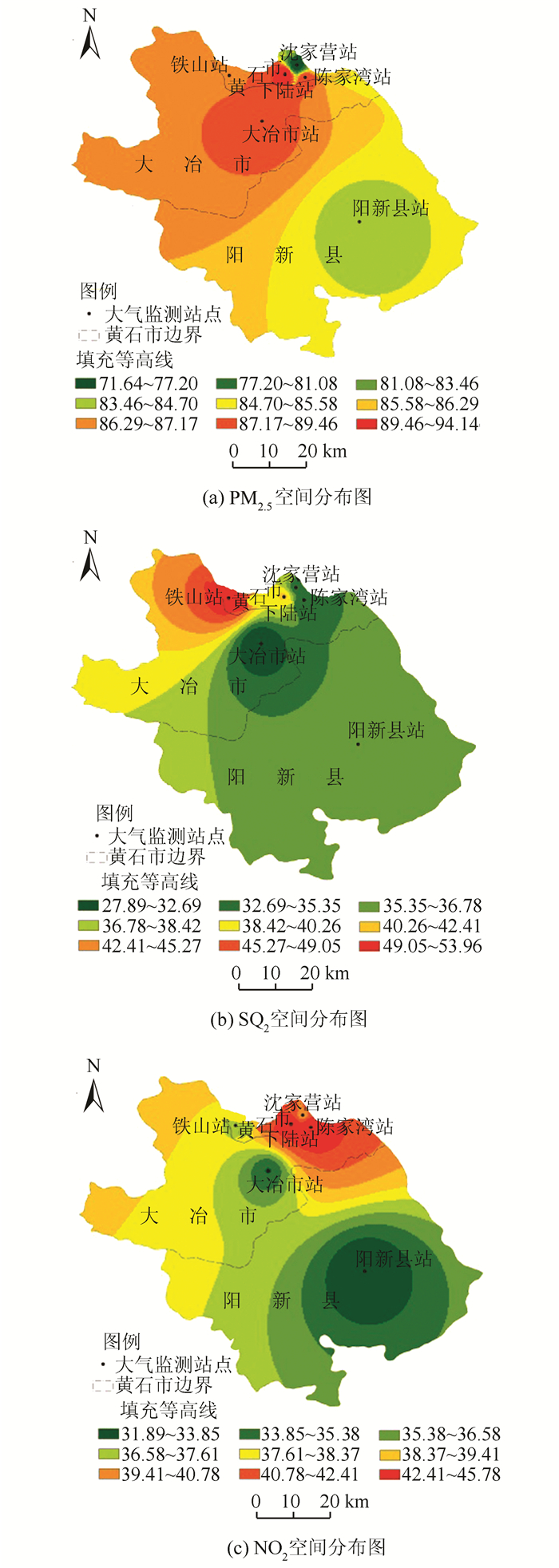

2.2.2 污染物空间分布特征采用IDW空间插值得到黄石市各类污染物空间分布格局,如图 3所示。

|

| 图 3 黄石市各类污染物空间分布 Fig.3 Spatial Distribution Pattern of Atmospheric Pollutants in Huangshi City |

从图 3可知,黄石市冬季各污染物分布空间差异显著。PM2.5污染空间分布特征鲜明,从大冶市至下陆区为高浓度分布中心,向西南方向大冶市区、东北方向下陆区扩展。结合风向图可知下陆与大冶市互为冬季盛行风的下风向,两地都存在颗粒物排放量高且处于低通风潜力区,不利于污染物的转移;SO2污染浓度分布的两个较高点分别为铁山区和下陆区,两地通风潜力低而金属冶炼业发达,排放SO2类的工业源多,又因铁山境内污染源比下陆区多且规模大,加上下陆区冬季主导东北风且风速大,致使铁山区境内SO2污染比下陆区严重。NO2高浓度分布主要集中在车流量密集且为低度通风潜力的西塞山区和下陆区,可能由于主要交通干道经过此地,车辆氮氧化物排放量大。

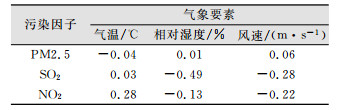

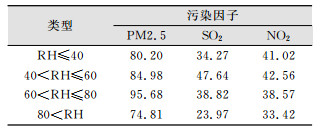

2.3 污染物与气象因子的关系气象条件是影响大气污染的重要条件,大量研究表明气温、风速和大气湿度等气象因子显著影响大气环境中各类污染物的时空分布[17-19]。表 3为黄石市各污染物与气候因子(大气温度、相对湿度和风速)之间的相关矩阵表,选定相对温度范围内的空气污染物平均浓度如表 4所示。

| 表 3 各污染物与气象因子相关性矩阵表 Tab.3 Correlation Matrix for Air Pollutants and Meteorological Elements |

|

| 表 4 选定相对湿度(RH)范围内的空气污染物平均浓度表 Tab.4 Average Concentration of Air Pollutants Determined in Selected Ranges of Relative Humidity |

|

从表 3可知,PM2.5与大气温度呈负相关,其他污染因子则与温度呈正相关,但相关系数极小。总体上黄石市各污染物与温度的相关性不突出,主要原因可能是气象数据非连续逐时数据,不能科学地反映出温度随时间的变化信息。

从相对湿度来看,PM2.5与大气湿度之间不存在具体的相关性,SO2和NO2与空气湿度呈现较弱的负相关,其中SO2的相关性微强,但根据表 4可知,这种负相关并不稳定。当空气湿度小于60%时,NO2和SO2的平均浓度最高,这与Ma等[20]的研究结果一致,当相对湿度处于60%~80%时,PM2.5浓度最高,说明这个湿度区间粉尘和水汽最易结合形成烟雾,而这种烟雾难以沉降不易扩散,此时大气颗粒物污染最为严重。但当相对湿度大于80%时,空气中污染物浓度最低,这主要是因为大气湿度达到80%以上时产生降水,能有效冲刷空气中各种污染物,特别是降低可吸入颗粒物的浓度,使空气质量好转。该研究中各污染物浓度与风速相关性极不突出,表明黄石市大气污染受风速调节作用小。

3 结束语本文将研究视角放在中部地区中小城市黄石市,从多气候环境要素出发分析冬季大气污染空间分布特征,主要得出如下结论:

1) 黄石市冬季细颗粒物污染偏重,首要污染物为是PM2.5,污染最为严重的是下陆区和西塞山区等老城区;

2) 各类大气污染浓度空间差异大,PM2.5污染重心为下陆区,SO2和NO2高浓度值分别出现在铁山区、西塞山区;

3) 下陆区为整个研究区域内污染情况最为严重的地区,各类污染物污染浓度都处于较高水平,黄石港区则是污染最小空气质量最好的区域;

4) 黄石市大气污染程度大小与通风潜力高低一致,且各污染因子受气象调节作用小。

本文对黄石市各大气污染物进行了多环境要素分析,分区研究黄石市的大气污染空间特征。但仍然存在许多问题,如土地利用数据精有限,客观上会影响气候环境评估的精度[21, 22];研究中采用的地面监测站数据少,且非连续逐时数据;本研究仅局限于中小城市通风条件、气候信息和人口密度空间信息,未上升到城市气候信息整合城市规划的高度。下一步将改进实验方案,拓展数据获取途径,争取获得更全面的城市地形、气象、产业结构和城市形态信息,从多尺度视角研究城市空气污染问题。

| [1] |

邓霞君, 蔡振群, 项晓美, 等. 浙江省空气质量及主要气象因子的影响分析[J]. 环境科学与技术, 2014, 37(S2): 372-377. |

| [2] |

李建成, 金涛勇. 卫星测高技术及应用若干进展[J]. 测绘地理信息, 2013, 38(4): 1-8. |

| [3] |

毛敏娟, 杜荣光, 胡德云. 气候变化对浙江省大气污染的影响[J]. 环境科学研究, 2018, 31(2): 221-230. |

| [4] |

陈慧, 马晨燕. 基于GIS可视化的中国大陆沿海城市自然灾害风险评估[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(3): 59-61. |

| [5] |

吉振明. 青藏高原黑碳气溶胶外源传输及气候效应模拟研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2018, 37(4): 465-475. |

| [6] |

许启慧, 范引琪, 井元元, 等. 1972~2013年河北省大气环境容量的气候变化特征分析[J]. 高原气象, 2017, 36(6): 1682-1692. |

| [7] |

梁华炎. 气候变化对大气污染影响的探究[J]. 环境与发展, 2017, 29(4): 30-31. |

| [8] |

安佑志, 高炜, 高志强, 等. 中国北方地区秋季植被变化及对气候变化的响应研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2016, 39(11): 25-29. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2016.11.007 |

| [9] |

段培法, 吴世明, 李现锋, 等. 徐州市霾的气候特征及气象条件分析[J]. 环境科学与技术, 2013, 36(S2): 113-115. |

| [10] |

李燕, 王友强, 刘强. 天气气候条件对大气污染物分布的影响[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(4): 1781-1782. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.04.145 |

| [11] |

张强. 兰州大气污染物浓度与局地气候环境因子的关系[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2003, 39(1): 99-106. DOI:10.3321/j.issn:0455-2059.2003.01.021 |

| [12] |

Jenkin M E. Analysis of Sources and Partitioning of Oxidant in the UK-Part 1: The NO X-Dependence of Annual Mean Concentrations of Nitrogen Dioxide and Ozone[J]. Atmospheric Environment, 2004, 38(30): 5117-5129. DOI:10.1016/j.atmosenv.2004.05.056 |

| [13] |

施益强, 王坚, 张枝萍. 厦门市空气污染的空间分布及其与影响因素空间相关性分析[J]. 环境工程学报, 2014, 8(12): 5406-5412. |

| [14] |

王占山, 李云婷, 陈添, 等. 2013年北京市PM2.5的时空分布[J]. 地理学报, 2015, 70(1): 110-120. |

| [15] |

张伟, 张杰, 汪峰, 等. 京津冀工业源大气污染排放空间集聚特征分析[J]. 城市发展研究, 2017, 24(9): 81-87. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.09.011 |

| [16] |

Yuan C, Ren C, Ng E. GIS-Based Surface Roughness Evaluation in the Urban Planning System to Improve the Wind Environment: A Study in Wuhan, China[J]. Urban Climate, 2014, 10: 585-593. DOI:10.1016/j.uclim.2014.06.005 |

| [17] |

杨旭, 康延臻, 王式功, 等. 郑州市大气污染特征及其与气象条件的关系[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2017, 53(3): 348-354. |

| [18] |

Zhu Wenhui, Xu Xiangde, Zheng Jun, et al. The Characteristics of Abnormal Winter Time Pollution Events in the Jing-Jin-Ji Region and Its Relationships with Meteorological Factors[J]. The Science of the Total Environment, 2018, 626: 887-898. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.01.083 |

| [19] |

Elminir H K. Dependence of Urban Air Pollutants on Meteorology[J]. Science of the Total Environment, 2005, 350(1/3): 225-237. |

| [20] |

Ma Jianzhong, Weele M V. Effect of Stratospheric Ozone Depletion on the Net Production of Ozone in Polluted Rural Areas[J]. Chemosphere: Global Change Science, 2000, 2(1): 23-37. DOI:10.1016/S1465-9972(99)00051-3 |

| [21] |

孙晓芸, 何川, 陈黛雅, 等. 南京市不同功能区2013-2016年大气污染物观测分析[J]. 三峡生态环境监测, 2017, 2(4): 10-16. |

| [22] |

陈挚秋, 王建力. 2015年夏秋季重庆市大气颗粒物污染与降水的关系[J]. 三峡生态环境监测, 2016, 1(1): 46-51. DOI:10.3969/j.issn.2096-2347.2016.01.007 |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44