| 大地测量领域外国学者译名的不统一现象及其规范化建议 |

2. 武汉大学测绘学院,湖北 武汉,430079

2. School of Geodesy and Geomatics, Wuhan University, Wuhan 430079, China

大地测量学与其他自然科学一样,起源于人类对大自然的认知和探索。公元前3世纪,被称为“地理学之父”的古希腊数学家、地理学家和天文学家埃拉托色尼(Eratosthenes,公元前276-195/194),利用夏至日正午时分太阳高度角在埃及的亚历山大城(Alexandria)和塞尼城(Syene,今埃及阿斯旺:Aswan)两地的差异测定纬度差,并对地球半径进行估算。这一重要历史事件蕴含了用天文大地测量方法来确定地球大小的基本思想,被认为是大地测量学诞生的标志[1]。近代科学起源于西方,大地测量学也不例外。自17世纪初荷兰数学家、物理学家斯涅耳(Snellius,1580-1626年)首创三角测量方法,至1880年与1884年德国数学家、大地测量学家赫尔默特(Friedrich Robert Helmert,1843-1917年)发表名著《大地测量学的数学和物理学原理》第1、2卷[2],历时200多年,大地测量学理论体系才基本形成。从古埃及到现在,无数的数学家、物理学家、天文学家和大地测量学家对大地测量学的发展做出了不可磨灭的贡献,在大地测量学科领域,以科学家的名字或姓氏命名的方法、定理等随处可见,如高斯投影、克莱罗定理、斯托克斯公式等等[3]。然而,笔者在教学科研中发现,大地测量学领域外国学者译名不统一的现象却十分普遍。例如,荷兰地图制图学家Gerardus Mercator(1512-1594)有墨卡托[4]、梅卡托[5]、莫卡托[6]、麦卡托[7]、墨卡脱[8]等多种译法;克莱罗[8]、克莱劳[9]、克莱洛[8]、克莱饶[10]则均指法国数学家、天文学家和大地测量学家Alexis Clairaut(1713-1765年)。

大地测量学领域外国学者译名的不统一、不规范现象,无疑会对中外大地测量学科的科技交流和文化传承造成一定的障碍。本文以大地测量学发展史上人物、事件的时间轴为顺序,对大地测量学领域外国学者译名不统一的现象及其形成原因进行梳理、分析,并进一步给出对大地测量学者译名规范化的建议。

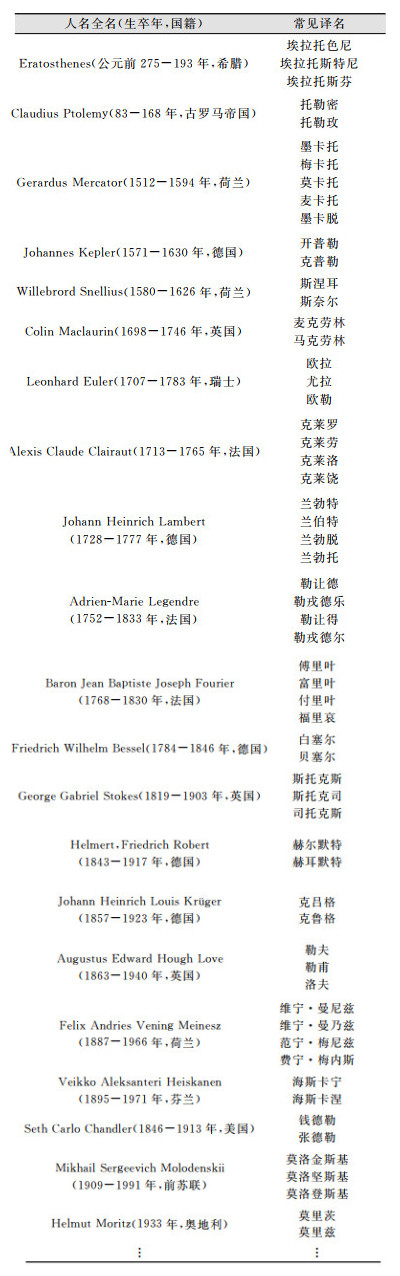

1 大地测量领域外国学者译名的不统一现象及其原因分析从大地测量学科发展的历史中可以看出,在以中文语言撰写的大地测量学领域的相关专著、教材、论文和技术报告等著作中,将不可避免地出现大量的国外大地测量学者的人名,大地测量学者的统一规范化译名对于大地测量学科的科技交流和文化传承的准确性、畅通性具有重要意义。然而,通过调查研究发现,大地测量学领域外国学者译名中用字不一、同名异译等不统一、不规范的现象却十分普遍。为进一步深入分析造成这一现象的原因并试图给出规范化译名的建议,本文将所搜集的大地测量领域外国学者不统一的译名按年代顺序列于表 1。

| 表 1 大地测量学学者同名异译情况统计表 Tab.1 Statistics of different translations of the same geodesist |

|

从表 1可以看出,大地测量学者译名基本均采用“音译法(Transliteration)”进行翻译,所列不统一译名大都属于“用字不一、同名异译”的现象,主要包括“同音异字”“音近字异”等方面。表 1表明,对于“一名多译”现象,究竟哪一种译名更为准确、合理,从现状来看,目前仍缺乏共识,译名使用也比较随意。通过调查分析可知,造成译名不统一现状的主要原因在于人名翻译是专业的语言文字工作,而大地测量学科又是专业性较强的学科,译名学学者一般较少关注,大地测量学界也未给予足够的重视,所以导致国外大地测量学者译名的不统一、不规范现象在大地测量领域普遍存在。具体来说,可以概括为以下几个方面:

1) 国外大地测量学术思想引入中国之初,译名的规范化尚未提上日程,不同学者的译名存在用字上的差异。例如,中国早期对前苏联大地测量与地球物理学家Mikhail Sergeevich Molodensky(1909-1991)的3种翻译方法:莫洛金斯基[10]、莫洛坚斯基[11]和莫洛登斯基[12],至今均有沿用。

2) 海峡两岸三地的语言习惯和人名翻译方法存在差异。始于“五四”新文化运动、把外国人名的姓氏进行汉化翻译的习惯,港台地区至今仍有沿用,而内地则一般避免采用汉姓[13]。例如,中国台湾地区将横轴墨卡托投影译为横梅氏投影就属于这种情况。

3) 许多数学家、物理学家对大地测量学做出了重要贡献,但在大地测量著作中的译名没有采用数学、物理学等学科的惯用译名,造成译名混乱[14]。例如,将德国数学家、天文学家贝塞尔(Friedrich Wilhelm Bessel,1784-1846年)译为白塞尔[3];法国数学家勒让德Adrien-Marie Legendre(1752-1833年)被译为勒戎德乐[11];曲面上任意一点法截弧的曲率半径公式由数学家欧拉Leonhard Euler(1707-1783,德国)给出,大地测量著作却将之译为“尤拉公式”;不同空间直角坐标系转换的旋转角也以欧拉命名为“欧拉角”,然而在大地测量著作中却常译为“欧勒角”。这类译名应当划属错误译法之列。

4) 对过去曾经出现或流行过、但现在多数不再使用的译名,没有及时更新订正,甚至在同一部著作中出现同一学者有不同译名的情况。例如,文献[3]对英国数学家、大地测量学家George Gabriel Stokes(1819-1903)有斯托克斯和斯托克司两种译法;对大地测量与地球物理学家Helmut Moritz(1933,奥地利)的姓名的翻译过去曾有莫里茨、莫里兹、莫里斯等多种译法,而现在一般约定俗成地译为莫里茨。

此外,为简便起见,同时也较为符合西方国家的习惯,在翻译外国人名时,通常只译姓氏[15],在大地测量领域亦是如此。由于大地测量领域的外国学者重名或重姓者几乎没有,只翻译姓氏一般不会造成混淆。不过,当外国学者姓名在学术著作中首次出现时,给出全名和全名的译名、生(卒)年、国籍等信息也十分必要。

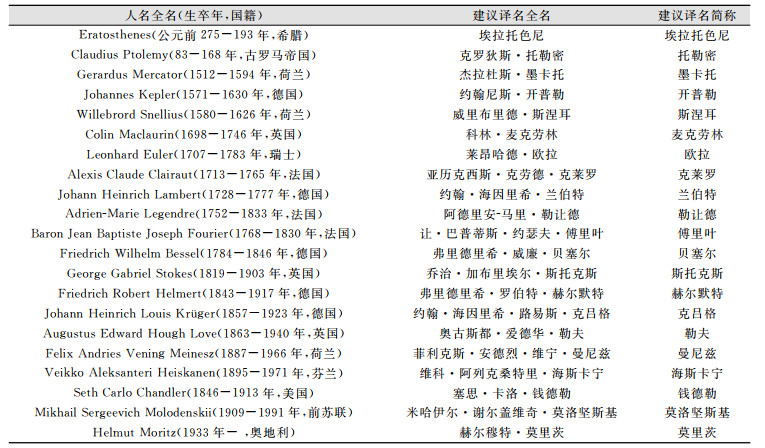

2 译名的规范化建议学术著作中译名的规范化是严肃的学术性问题。统一、标准的译名既是对科学家的尊重,也是科学规范的需要[16, 17]。从表 1所列大地测量学者的不规范译名及其形成原因来看,对绝大多数大地测量学者译名进行规范化、统一化表达并非难事,只有少量译名可能存在不统一意见或值得商榷之处。为了给出大地测量学者译名的规范化建议,基于以下原则给出表 1所列“一名多译”的建议译名并列于表 2。

| 表 2 部分大地测量学学者建议译名(对应于表 1) Tab.2 Proposed translations for the irregular translated names corresponding to Tab. 1 |

|

1) 以人名翻译学辞书作为规范化译名的基本依据。参考辞书主要包括《世界人名翻译大辞典》[18]、《英语姓名译名手册》[19]、《德语姓名译名手册》[20]、《俄语姓名译名手册》[21]等。

2) 综合人名翻译理论与实践,以实际翻译实践为重要参考,遵从“名从主人,同名同译”“音译为主,义译为辅” “约定俗成,定名不咎”“尊重规范、服从主科”等外国人名译名的基本原则[22, 23]。例如,前述尤拉、欧勒,均指数学家欧拉,按照“同名同译,服从主科”的原则,建议统一译为欧拉。

3) 翻译实践与辞书规定差别较大的特殊个例,视辞书与翻译应用实际情况综合分析,区别对待:

① 译名辞书一般规定将Krüger译为克鲁格[18, 20],但大地测量领域将德国数学家、大地测量学家Johann Heinrich Louis Krüger(1857-1923年)译为克吕格已经“约定俗成,深入人心”,所以仍建议译为克吕格。

② 对于Molodenskii,《世界人名翻译大辞典》[18]和《测绘学名称(第四版)》[24]规定译名为“莫洛坚斯基”,而翻译实践中,“莫洛金斯基”“莫洛坚斯基”和“莫洛登斯基”3种译法均有沿用。在中国知网(https://www.cnki.net/)上检索发现,“莫洛金斯基”“莫洛坚斯基”和“莫洛登斯基”3种译法的文献数量分别约占720篇、70篇和40篇。从文献检索情况看,辞书规定与实际翻译实践存在一定的矛盾。尽管大地测量学者更倾向于使用译名“莫洛金斯基”,而“莫洛坚斯基”与“莫洛金斯基”较为相近,但以辞书规定的“莫洛坚斯基”译法更为合理。

③ 荷兰姓氏Snellius在《世界人名翻译大辞典》[18]给定译名为“斯内利厄斯”,而物理学和大地测量领域主要有“斯涅耳”和“斯奈尔”两种译法,其中“斯涅耳”使用更为普遍也更为简洁、朗朗上口,因此建议译名为斯涅耳。

3 结束语学术著作的人名翻译是学术规范的一部分,规范化的译名对科学技术的传播、交流和科技文化的传承的准确性、畅通性具有重要意义。本文在调查分析大地测量领域外国学者不规范译名的基础上,给出规范化建议。限于知识能力水平,本文仅仅分析了测绘科学领域大地测量学科分支的部分国外学者译名的规范化问题,没有涉及测绘领域的其他学科分支,文中所给建议译名未必完全恰当正确。希望测绘科学领域(包括大地测量分支)外国学者译名的规范化问题能够引起学界的足够重视并专门研讨译名的统一规范化问题,争取尽快形成共识,以期实现测绘科学领域外国学者译名的标准化。

| [1] |

Torge W, Müller J. Geodesy[M]. Berlin/Boston: Deutsche Nationalbibliothek, 2012.

|

| [2] |

Helmert F R. Mathematical and Physical Theories of Higher Geodesy (Part 2)[M]. Teubner: Leipzig, 1884.

|

| [3] |

孔祥元, 郭际明, 刘宗泉. 大地测量学基础(第二版)[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010.

|

| [4] |

边少锋, 李厚朴, 李忠美. 地图投影计算机代数分析研究进展[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 557-1 569. |

| [5] |

张方清, 叶少堂, 李国惠. 探讨松辽盆地成图坐标系统的改进[J]. 大庆石油学院学报, 1987(2): 18-21. |

| [6] |

张勇. 遥感影像数据库原型系统的设计与实现[D]. 郑州: 信息工程大学, 2008

|

| [7] |

陈述彭. 地图科学的几点前瞻性思考[J]. 测绘科学, 2001(1): 1-6. |

| [8] |

胡明成, 鲁福. 现代大地测量学(上、下)[M]. 北京: 测绘出版社, 1993.

|

| [9] |

郭俊义. 地球物理学基础[M]. 北京: 测绘出版社, 2001.

|

| [10] |

管泽霖, 宁津生. 地球形状及外部重力场(上、下)[M]. 北京: 测绘出版社, 1981.

|

| [11] |

赵建虎, 陆振波, 王爱学. 海洋测绘技术发展现状[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(6): 1-10. |

| [12] |

闫少霞. 相对独立坐标系与国家坐标系联系方法研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2020, 43(2): 185-188. |

| [13] |

莫里斯H. 高等物理大地测量学[M]. 宁津生, 译. 北京: 测绘出版社, 1984

|

| [14] |

孙桂秋, 凌高宏, 黄爱武, 等. 数学、物理学中人名译名的标准化[J]. 中国科技翻译, 2013, 26(1): 15-18. |

| [15] |

胡芳毅, 熊欣. 中英人名地名的特点与翻译[M]. 南京: 东南大学出版社, 2012.

|

| [16] |

李玉峰, 左杭冬, 马鸿飞. 我国有机化学人名反应译名现状及建议[J]. 教育教学论坛, 2012(27): 39-40. |

| [17] |

谭秀梅. 浅谈外国人名翻译的规范问题——从德国功能学派代表人物的译名谈起[J]. 科教文汇上旬刊, 2007(4): 172-174. |

| [18] |

夏德富. 世界人名翻译大辞典[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 1993.

|

| [19] |

新华通讯社译名资料组编. 英语姓名译名手册[M]. 北京: 商务印书馆, 1989

|

| [20] |

新华通讯社译名室. 德语姓名译名手册(修订本)[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.

|

| [21] |

辛华. 俄语姓名译名手册[M]. 北京: 商务印书馆, 1982.

|

| [22] |

王金波. 谈国内翻译研究中的译名问题[J]. 中国翻译, 2003(3): 64-66. |

| [23] |

马洁. 论西方人名的汉译演化[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2018(3): 79-82. |

| [24] |

全国科学技术名词审定委员会. 测绘学名词[M]. 第三版. 北京: 科学出版社, 2010.

|

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46