| 基于高分一号的敖江流域水源保护区植被变化监测 |

2. 福州大学空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,福建 福州,350002

2. Key Laboratory of Spatial Data Mining and Information Sharing, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China

河流两侧一定距离范围的区域,是聚落分布最集中和人类活动最活跃的地段[1],也是植被变化强烈的敏感地段,研究此地段的植被变化状况对生态建设具有重要意义。植被指数是一种能反应地表植被生长分布和演化信息的特征指数,在植被监测中起着重要的作用[2]。研究表明,归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)能很好地表征地表植被覆盖情况和生长状况的最佳指示因子[3-4],是植被信息提取使用最广泛的指数[5]。目前,国内外利用时序NDVI指数进行差值运算,分析植被变化监测的应用较多[6-10]。GF-1卫星是中国自主研发的第一颗高分辨率卫星,于2013年成功发射。卫星搭载了一台2 m分辨率全色相机(PMS)、一台8 m分辨率多光谱相机(MMS)和四台16 m分辨率多光谱相机(WFV),主要应用于土地利用动态遥感监测[11]、基础地质与矿产资源遥感调查[12]、生态环境调查[13]和地质灾害调查[14]等方面,若直接利用高分一号数据做NDVI差值运算,△NDVI中会掺杂大量水体和建筑用地变化信息,导致精度降低。

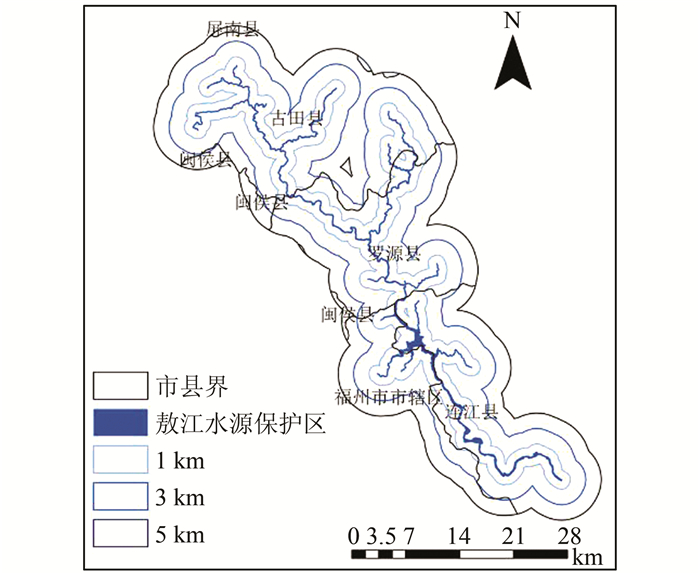

1 研究区数据与研究方法敖江水源保护区面积为55.61 km2(图 1),以水源保护区为中心的1 km、3 km、5 km缓冲区面积分别为413.35 km2、971.54 km2、1 461.34 km2。

|

| 图 1 研究区位置示意图 Fig.1 Location of the Study Area |

本文采用的数据主要包括研究区GF-1多光谱遥感影像、TM影像数据、地形数据、敖江流域水源保护区范围矢量数据。在ArcGIS 10.3空间分析模块对敖江流域水源保护区进行了1 km、3 km、5 km的缓冲区分析。本文采用的是GF-1卫星WFV数据,2013-10-25、2014-11-04、2015-10-15共三期,相邻两期之间的时相差异均小于20 d,可以近似认为由于时相不同引起的差异可以忽略。利用2015-10-03的Landsat8卫星的15 m空间分辨率全色波段做几何校正。地形数据为ASTER下载的30 m空间分辨率DEM。对GF-1多光谱遥感影像数据进行正射校正、转投影、裁剪和相对辐射校正,完成图像预处理。

本文拟综合利用主成分分析法、变化向量分析法和局部最小错分概率法开展敖江流域水源保护区不同缓冲区的植被变化分析。首先将三期的GF-1多光谱遥感数据,进行主成分分析,并筛选出信息丰富的前3个波段,再利用变化向量分析法提取2013~2014年、2014~2015年的变化区域图,接着通过局部最小错分概率得到植被变化图斑,分别计算两个时间短的NDVI差值,最后将NDVI差值进行分级分析。

NDVI是目前应用最广泛的一种植被指数,NDVI的变化在一定程度上能代表地表植被覆盖变化情况[15],一个区域的NDVI值越接近1,代表着绿色植被覆盖度越大[16]。计算变化区域不同时期的NDVI进行不同时相的NDVI差值运算,得到△NDVI并进行分级[8]:1为严重退化(△NDVI≤-0.15);2为中度退化(-0.15<△NDVI≤-0.05);3为轻微退化(-0.05<△NDVI<0);4为轻微改善(0<△NDVI<0.05);5为中度改善(0.05<△NDVI≤0.15);6为极度改善(0.15<△NDVI)。

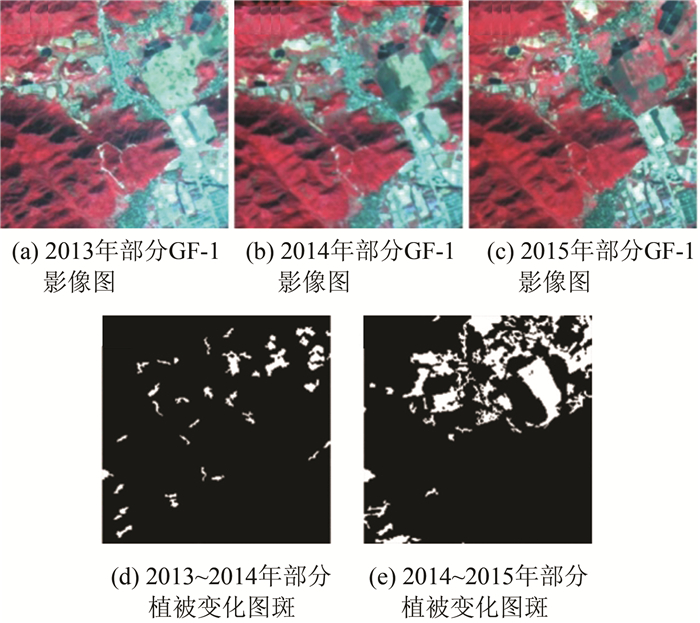

2 结果与分析 2.1 植被变化区域提取由图 2可以看出,2013~2014年、2014~2015年该区域主要变化在右上部,综合利用主成分分析法、变化向量分析法和局部最小错分概率法较准确地提取了植被变化区域,对道路、水体、建筑等变化进行了抑制。

|

| 图 2 植被变化二值图 Fig.2 Vegetation Change Binary Images |

2.2 不同缓冲区范围植被变化分析

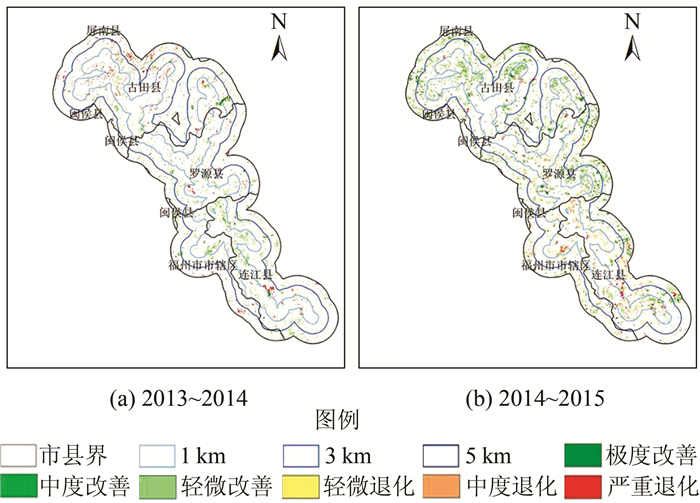

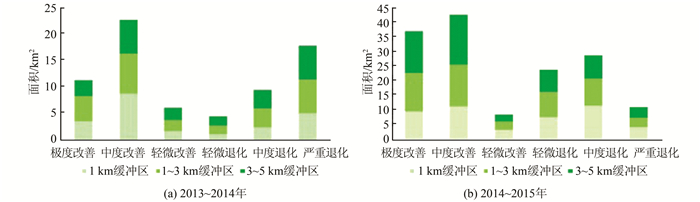

根据植被变化图斑和NDVI差值法,得到2013~2015年的植被变化分布图(图 3)。通过对每一级植被覆盖变化面积进行统计,得到研究年份NDVI差值分级统计图(图 4)。

|

| 图 3 2013~2015植被变化分布图 Fig.3 Distribution Map of Vegetation Change During 2013-2015 |

|

| 图 4 2013~2015年NDVI差值分级统计图 Fig.4 Statistical Classification of NDVI Difference During 2013-2015 |

根据图 3、图 4结果显示,2013~2014年及2014~2015年敖江流域(5 km缓冲区内)的植被变化以改善为主,改善面积分别约为退化面积的1.27倍和1.38倍,由此可以看出,敖江流域的植被质量整体上呈现对环境有利的方向演化。而2013~2014年1 km缓冲区内,总的植被覆盖变化区域为22.3 km2,植被覆盖变化中,改善区域占62.29%,退化区域占37.71%,其中变化最大的是植被中度改善,面积为8.78 km2,占总植被变化面积的39.37%。1~3 km缓冲区内转变,总的植被覆盖变化区域为25.84 km2,植被覆盖变化中,改善区域占55.38%,退化区域占44.62%,其中变化最大的是植被中度改善,面积为7.51 km2,占总植被变化面积的29.06%。3~5 km缓冲区内,总的植被覆盖变化区域为25.84 km2,植被覆盖变化中,改善区域占50.46%,退化区域占49.54%,其中变化最大的是植被严重退化,面积为6.42 km2,占总植被变化面积的27.26%,显而易见,距离水源保护区越近,植被改善程度越大,同时,退化面积中主要以严重退化为主。

2014~2015年相比2013~2014年植被变化面积大幅度增加,是其2.1倍,总面积达151.03 km2,在1 km缓冲区内,总的植被覆盖变化区域为46.77 km2,植被覆盖变化中,改善区域占50.84%,退化区域占49.16%,其中变化最大的是植被中度退化,面积为11.48 km2,占总植被变化面积的24.44%。1~3 km缓冲区内,总的植被覆盖变化区域为51.32 km2,植被覆盖变化中,改善区域占58.98%,退化区域占41.62%,其中变化最大的是植被中度改善,面积为14.47 km2,占总植被变化面积的28.2%。3~5 km缓冲区内,总的植被覆盖变化区域为52.94 km2,植被覆盖变化中,改善区域占63.68%,退化区域占36.32%,其中变化最大的是植被中度改善,面积为16.92 km2,占总植被变化面积的31.96%,显而易见,距离水源保护区越远,植被改善程度越大,同时,退化面积中主要以中度退化为主。因此,从整体上说,2013~2015年植被退化面积中以中度退化和严重退化为主,这种退化造成的生态后果严重,在今后的植被生态建设中应对此类问题给予更多关注。

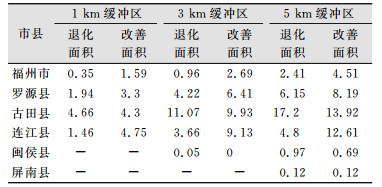

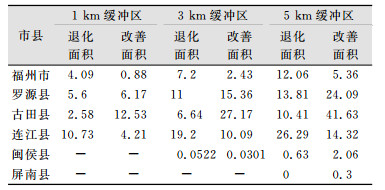

2.3 不同市县的植被变化分析依据敖江流域不同市县植被变化统计表可以看出,2013~2014年1 km缓冲区内(表 1),上游的古田县植被退化面积最大,为4.66 km2,而植被改善面积最大的是下游的连江县,为4.75 km2, 缓冲区3 km和缓冲区5 km,植被退化面积最大的都是罗源县,退化面积分别为4.22 km2、6.15 km2,植被改善面积最大的都是古田县,改善面积分别为9.93 km2、13.92 km2。2014~2015年1 km缓冲区内、3 km缓冲区内和5 km缓冲区内(表 2),植被退化面积最大的都是下游的连江县,退化面积分别为10.73 km2、19.2 km2、26.29 km2,而植被改善面积最大的都是上游的古田县,改善面积分别为12.53 km2、27.17 km2、41.63 km2。从整体上看,2013~2015年,敖江流域内植被退化最严重的是下游的连江县,其中有多处林地被砍伐或火烧。植被改善最大的是上游的古田县,近年来古田县环保局采取了关闭石材矿山、打击非法采砂、围垦等破坏环境行为,这些措施对植被的恢复起到了极大的作用[17-18]。

| 表 1 2013~2014年敖江流域不同市县植被变化统计/km2 Tab.1 Vegetation Changes in Different Counties of Aojiang River Valley During 2013-2014/km2 |

|

| 表 2 2014~2015年敖江流域不同市县植被变化统计/km2 Tab.2 Vegetation Changes in Different Counties of Aojiang River Valley During 2014-2015/km2 |

|

3 结束语

本文采用GF-1号影像,综合利用主成分分析法(PCA)、变化向量分析(CVA)法和最小错分概率法提取出变化区域,通过分析NDVI反映研究区域植被覆盖情况,得出以下结论:

1) 可以避免直接用原始图像计算NDVI差值时水体和建筑用地的干扰,能够有效地提高精度。

2) 2013~2015年期间敖江流域植被覆盖整体上呈现上升趋势,到2015年植被总改善面积达127.62 km2,而植被总退化面积为94.95 km2;

3) 2013~2014年,缓冲区越小植被改善越明显,而2014~2015年,缓冲区越大植被改善越明显,在退化面积中都是以严重退化为主。

4) 2013~2015年,植被退化最严重的是下游的连江县,而植被改善最大的是上游的古田县。

| [1] |

Mander Ü, Hayakawa Y, Kuusemets V. Purification Processes, Ecological Functions, Planning and Design of Riparian Buffer Zones in Agricultural Watersheds[J]. Ecol Eng, 2005, 24(5): 421-432. DOI:10.1016/j.ecoleng.2005.01.015 |

| [2] |

马明国, 王建, 王雪梅. 基于遥感的植被年际变化及其与气候关系研究进展[J]. 遥感学报, 2006, 10(3): 421-431. |

| [3] |

顾娟, 李新, 黄春林. 基于时序MODIS NDVI的黑河流域土地覆盖分类研究[J]. 地球科学进展, 2010, 25(3): 317-326. |

| [4] |

Tucker C J, Sellers P J. Satellite Remote Sensing of Primary Production[J]. Int J Remote Sens, 1986, 7(11): 1 395-1 416. DOI:10.1080/01431168608948944 |

| [5] |

董婷, 焦利民, 许刚. 基于分层分类法提取城市裸地信息[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 56-61. |

| [6] |

贾宝全, 邱尔发. 石家庄市域近期植被变化及其驱动因素分析[J]. 干旱区地理(汉文版), 2014, 37(1): 106-114. |

| [7] |

Salvati L, Ferrara A. Profiling Agro-Forest Landscape Types at the Wildland-Urban Interface: An Exploratory Analysis[J]. Agroforestry Systems, 2015, 89(2): 1-13. |

| [8] |

贾宝全. 基于TM卫星影像数据的北京市植被变化及其原因分析[J]. 生态学报, 2013, 33(5): 1 654-1 666. |

| [9] |

周晓光, 曾联斌, 袁愈才, 等. 四种基于像元的地表覆盖变化检测方法比较[J]. 测绘科学, 2015, 40(1): 52-57. DOI:10.3969/j.issn.1673-6338.2015.01.011 |

| [10] |

Mancino G, Nole A, Ripullone F, Ferrara A. Landsat TM Imagery and NDVI Differencing to Detect Vegetation Change: Assessing Natural Forest Expansion in Basilicata, Southern Italy[J]. iForest-Biogeosciences and Forestry, 2014, 7(1): 76-85. |

| [11] |

陈文倩, 丁建丽, 王娇, 等. 基于高分一号影像的土地覆被分类方法初探[J]. 干旱区地理(汉文版), 2016, 39(1): 182-189. |

| [12] |

张焜, 马世斌, 李宗仁, 等. 高分一号卫星数据遥感地质解译[J]. 遥感信息, 2016, 31(1): 115-123. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2016.01.019 |

| [13] |

宋晓阳, 申文明, 万华伟, 等. 基于高分遥感的可可西里自然保护区藏羚羊生境适宜性动态监测[J]. 资源科学, 2016, 38(8): 1 434-1 442. |

| [14] |

张焜, 李晓民, 马世斌, 等. GF-1图像在中印边境楚鲁松杰村地质灾害调查中的应用[J]. 国土资源遥感, 2016, 28(2): 139-148. |

| [15] |

莫瑶, 郑有飞, 陈怀亮, 等. 1982~ 2000年黄淮海地区植被覆盖变化特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(3): 396-402. DOI:10.3969/j.issn.1004-0323.2007.03.016 |

| [16] |

邓书斌. ENVI遥感图像处理方法[M]. 第一版.北京: 科学出版社, 2010.

|

| [17] |

毋郁东. 恢复性司法视野下的环境刑事司法问题研究——以古田县法院"补种复绿"生态补偿机制为例[J]. 福建警察学院学报, 2016, 30(4): 24-33. |

| [18] |

胡军. 基于总成本法的宁德市古田县石材行业生态补偿标准初探[J]. 海峡科学, 2015(6): 53-56. DOI:10.3969/j.issn.1673-8683.2015.06.019 |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44