| 基于内外联系的湖北省交通网络可达性格局研究 |

交通网络是地理空间运输联系的基础,也是城市间产生经济往来的重要纽带。可达性被定义为交通网络中节点间相互作用机会的大小[1],可理解为利用某种交通网络从一给定区位到达另一给定区位的便捷程度。基于这一概念,国内外学者对交通网络可达性进行了众多研究。

国外对此的研究起步较国内早,Gutiérrez等[2]利用GIS技术评估了跨欧洲公路网的建设对欧洲城市可达性产生的影响。Simone等[3]提出了一种将复杂网络分析与基于旅行成本和空间交互模型的可达性指标相结合的方法,并对美国县级通勤交通网络可达性进行了分析。Saleem等[4]提出了一个基于GIS的交通网络可达性量化模型,并在爱丁堡地区进行了试点研究。Hyojin等[5]利用加权平均旅行时间和潜在可达性指标对韩国高铁网络各扩张阶段导致的可达性空间分布变化进行了分析。Moyano等[6]从站点间潜在连接性和实际高铁服务两个角度对西班牙高铁网络的可达性进行了比较分析。随着近年来我国交通网络的日趋完善和发达,国内的相关研究也越来越多。曹小曙等[7]使用GIS空间分析技术研究了基于陆路交通的丝绸之路经济带可达性与城市空间联系。薛红木等[8]研究了我国城市可达性空间格局及高速公路网络对城市可达性的影响。孟德友等[9]以省会城市间铁路客运网络的最短旅行时间为度量指标,分析了我国铁路客运网络的可达性及空间格局。文嫮等[10]从沿线城市加权平均旅行时间和中心城市“小时经济圈”两个维度分析了高铁开通对中国城市可达性的影响。杨忠振等[11]基于腹地陆路交通网络和机场航空运输网络来比选机场空间布局方案的合理性。张鹏飞等[12]使用增强的二步移动搜索法对武汉市景点的潜在可达性进行了分析。熊沁等[13]提出了一个基于医疗需求强度的改进引力模型,从可获得性方面改进了医疗可达性的计算方法。

总体上,虽然近年来关于交通网络可达性的研究越来越多,但是目前仍存在3点不足:①单一网络的不足。目前大多数研究局限于单一交通网络,仅有少数学者从综合交通网络的视角来评价可达性,如刘传明等[14]利用交通可达性指数、市内连通度指数研究了淮安市综合交通可达性的演变。②参数的人为影响。针对可达性模型中最短旅行时间这一参数,大多研究使用成本加权栅格或网络分析进行间接求取,这会导致较大人为影响。少数近几年的研究使用第三方机构提供的更准确的最短旅行时间,如顾九春等[15]使用通过百度地图求取的最短旅行时间研究了渤海海峡跨海通道对区域交通可达性的影响。③评价方法的缺陷。尹鹏等[16]在计算东北地区省际城市可达性时,意识到将东北地区视为相对封闭的地域单元会导致大连的可达性结果比现实偏低。仅有少数学者结合了区域内外联系进行可达性分析,如吴威等[17]采用加权平均旅行时间指标研究了开放条件下的长江三角洲综合交通可达性空间格局;郭建科等[18]通过3个时间断面,从内外联系的视角揭示了辽宁省各城市综合交通可达性的时空演化特征。

目前针对湖北省综合交通网络可达性的研究甚少,仅刘传明等[19]对2011年湖北省79个县域可达性及其经济发展水平进行了定量分析。本文的研究价值主要体现在以下3点:①通过分析湖北省交通网络可达性格局,本文指出了目前交通网络建设存在的短板,并对未来交通网络规划提出了建设性意见。②通过百度地图开放平台获取节点间最短旅行时间,避免了这一参数受到较大人为影响。③从内外联系的视角来综合评价区域交通网络可达性,避免了可达性评价方法的缺陷。

1 研究区域概况与数据来源 1.1 研究区域概况湖北省地处我国中部,在国家空间格局中起着“承东启西、连接南北”的关键作用,是中部地区最大的综合交通通信枢纽,有“中国立交桥”之称。省内有两个大型城市圈,武汉城市圈(下称“武汉圈”)和鄂西生态文化旅游圈(下称“鄂西圈”)。前者集中了全省一半以上人口和六成以上GDP(gross domestic product)总量,是我国中部最大的城市组团之一。截止2017年末,湖北省GDP约36 522.95亿元,常住总人口5 902万人,下辖12个地级市、3个省直管市、1个自治州、1个林区,共103个三级行政区划(下称“节点”),其中武汉圈48个,鄂西圈55个。

1.2 数据来源截止2017年末,研究区域内共103个三级行政区划(省内节点),国内省外共408个省外节点,由除湖北省及台湾省外的其余26个省(自治区)中的二级行政区划、4个直辖市的三级行政区划和2个特别行政区组成。行政边界矢量数据、公路网和铁路网矢量数据来源于OpenStreetMap。人口、GDP、国土面积、交通客运量及旅客周转量数据来源于《湖北省统计年鉴2017》、《中国统计年鉴2017》、《中国交通年鉴2016》。节点间最短旅行时间通过百度地图开放平台Web服务API(application programming interface)中的路线规划服务获取。

2 研究方法本文利用加权平均旅行时间模型,使用节点人口、GDP、最短旅行时间来计算在不同交通网络中节点的可达性和可达性系数,以此来分析不同交通网络的可达性格局。可达性表征该节点到达其余节点的便捷程度,可达性系数表征节点在研究区域内的可达性水平的相对高低。

2.1 可达性计算方法交通可达性不仅与节点地理空间区位和交通基础设施状况有关,还与节点经济社会发展水平有关。因此,综合考虑交通网络最短旅行时间和节点经济社会发展水平,采用加权平均旅行时间模型来测度节点可达性水平,公式如下:

| $ {{A_i} = \sum\limits_{j = 1, j \ne i}^n {\left( {{T_{ij}} \times {M_j}} \right)} /\sum\limits_{j = 1, j \ne i}^n {{M_j}} } $ | (1) |

式中,Ai表示节点i的加权平均旅行时间,即可达性;n为节点总个数;Tij为节点i到节点j(j≠i)的最短旅行时间;Mj为人口和GDP的算术平方根,即

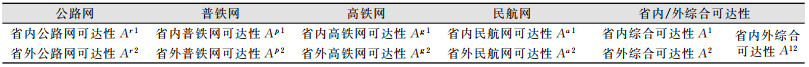

节点的省内可达性、省外可达性即该节点与省内、省外其余节点之间通过式(1)求得的可达性。两者均可细分到公路网、普铁网、高铁网、民航网上,文中关于不同类别的可达性名称如表 1所示。

| 表 1 文中不同类别的可达性名称 Tab.1 Accessibility Names of Different Categories in This Paper |

|

表 1中,参考文献[17, 18]对综合可达性的求解方法,省内/外综合可达性的值为其对应的4种交通网络的加权和,计算如下:

| $ Az = \sum Ax \times Wx $ | (2) |

式中,Az为综合可达性; Ax为某种交通网络的可达性; Wx为其对应的权值。确定权值的主要依据是《湖北省统计年鉴2017》、《中国统计年鉴2017》和《中国交通年鉴2016》中不同交通网络的客运量数据,参考文献[17, 18],公路网、普铁网、高铁网、民航网的权值分别为0.6、0.2、0.1、0.1。由于本文中数据获取时的路线均可以含有4种交通网络,所以此处加权和可以近似表征实际生活中的多交通网换乘方案。

省内外综合可达性为省内综合可达性与省外综合可达性的平均值,能综合反映节点在连续地理空间中的可达性,计算公式如下:

| $ {{A^{12}} = \left( {{A^1} + {A^2}} \right)/2} $ | (3) |

可达性系数是指网络中某节点的可达性值与所有节点可达性平均值之比,能反映该节点在网络中可达性水平的相对高低,计算如下:

| $ {{{A'}_i} = {A_i}/\left( {\sum\limits_{i = 1}^n {{A_i}/n} } \right)} $ | (4) |

式中,A′i表示节点i的可达性系数;Ai表示节点i的可达性值;n为节点总个数。可达性系数大于1说明该节点可达性低于区域平均水平,小于1说明优于区域平均水平。

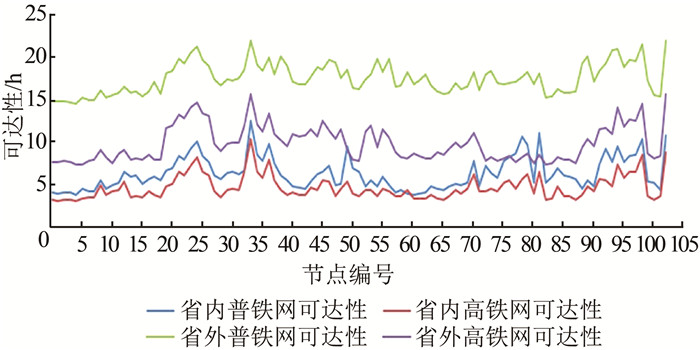

3 湖北省交通网络可达性格局分析 3.1 省内可达性格局根据式(1)和式(4)计算节点4种交通网络的省内可达性及其系数,将可达性值赋予各节点空间单元,其空间格局如图 1所示:①省内公路网可达性,湖北省整体东强西弱,以武汉市为中心呈圈层式结构。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占44/48,而鄂西圈内占29/55。②省内普铁网可达性,湖北省中部地区明显优于边缘地区,且武汉市可达性最优。同时具有以铁路为轴的轴状分布结构,铁路沿线地区可达性明显优于其他地区,且铁路交叉地区可达性更优。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占35/48,鄂西圈内占27/55。③省内高铁网可达性格局与省内普铁网可达性格局类似,有高铁站的地区可达性较优。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占39/48,鄂西圈内占28/55。省内高铁的发展一定程度上压缩了节点间的时空距离,如图 2所示。实验结果表明,省内高铁客运与普铁客运相比平均用时减少了25%。④省内民航网可达性呈现以机场为中心的圈层式结构。宜昌三峡国际机场、神农架红坪机场周边地区可达性明显不足。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占40/48,鄂西圈内占31/55。

|

| 图 1 省内公路网、普铁网、高铁网、民航网可达性 Fig.1 Accessibility of Road, Universal Rail, High-Speed Rail, Cival Aviation Network Inside of Hubei |

|

| 图 2 省内、省外普铁网和高铁网可达性 Fig.2 Accessibility of Universal Rail and High-Speed Rail Network in Internal and External Hubei |

3.2 省外可达性格局

根据式(1)和式(4)计算出节点4种交通网络的省外可达性及其系数,将可达性值赋予各节点空间单元,省外可达性空间格局如图 3所示:①省外公路网可达性整体东强西弱,北部高于南部,具有以武汉市为中心的圈层式结构,但其结构性弱于省内公路网可达性。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占47/48,鄂西圈内占24/55。②省外普铁网可达性整体东部强于西部,南部强于北部,具有以铁路有轴的轴状分布结构。武汉市可达性最优,武汉圈内可达性高于平均水平的节点占40/48,鄂西圈内占17/55。③省外高铁网可达性格局与省外普铁网可达性格局类似,但轴状分布结构性强于后者,且拥有高铁站的节点可达性较优。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占48/48,而鄂西圈内仅占12/55。与省内铁路运输相比,国内铁路运输由于跨度范围更广,因此相对于普铁而言, 高铁对节点间的时空距离压缩效应更明显,如图 2所示。实验结果表明,国内高铁客运与普铁客运相比平均用时减少了45%。④武汉天河机场的省外民航网可达性带动作用非常强,导致东部明显强于西部,而神农架红坪机场周边地区可达性最差。武汉圈内可达性高于平均水平的节点47/48,鄂西圈内仅11/55。

|

| 图 3 省外公路网、普铁网、高铁网和民航网可达性 Fig.3 Accessibility of Road, Universal Rail, High-Speed Rail, Cival Aviation Network Outside of Hubei |

3.3 综合可达性格局

根据式(2)求出节点的省内、省外综合可达性,再根据式(4)求出节点的省内、省外综合可达性系数。综合可达性空间分布格局如图 4所示:①省内综合可达性,由于封闭区域对可达性结果的影响,使得可达性较优区域一定程度上偏向区域形心,中部地区可达性明显优于边缘地区,西部地区可达性处于明显劣势。武汉市的省内综合可达性最好,省内综合可达性具有以武汉市为中心的圈层式结构和以铁路为轴的轴状分布结构。武汉圈内可达性高于平均水平的节点占39/48,鄂西圈内占27/55。②省外综合可达性格局与省内综合可达性格局类似,但由于不再受到封闭区域对可达性结果的影响,可达性优势地区从中部转移到东部地区,武汉圈内可达性高于平均水平的节点占47/48,鄂西圈内仅占14/55。

|

| 图 4 湖北省省内、省外、省内外综合可达性 Fig.4 Comprehensive Accessibility of Inside, Outside, Inside and Outside of Hubei |

由上述分析结果可知,将省内、省外综合可达性结合起来,即可避免封闭研究区域对可达性结果的影响,使得结果更符合连续地理空间的现实情况。据此,使用式(3)求出省内外综合可达性,如图 4(c)所示。省内外综合可达性格局与省内综合可达性格局类似,武汉圈内可达性高于平均水平的节点占43/48,鄂西圈内占21/55。

4 结束语本文运用加权平均旅行时间和可达性系数分析了湖北省公路网、普铁网、高铁网、民航网这4种单一交通网络和综合交通网络的省内、省外及综合可达性格局,分析实验结果,最终得出以下3点结论。

1) 4种交通网络的省内可达性和省外可达性空间格局具有明显分异现象,原因是省内可达性受封闭区域对可达性结果的影响,使得可达性最优区域一定程度上偏向区域形心,导致区域边缘可达性结果偏差;省外可达性体现的是省内节点在全国范围内的可达性,不受封闭研究区域的影响。

2) 分析省内、省外的普铁网、高铁网可达性格局可知,省内高铁客运与普铁客运相比平均用时减少了25%,国内高铁客运与普铁客运相比平均用时减少了45%。高铁的发展较大程度地压缩了节点间的时空距离,提升了各节点的可达性。同时省外可达性对省内可达性依赖几何形心的现象具有一定纠正作用,单纯从省内可达性的视角来研究可达性具有片面性,内外联系地将两者结合才更符合实际。

3) 通过普铁网、高铁网、民航网的可达性分析可知,3种交通网络的可达性具有很大地域差异。综合来看,武汉圈明显优于鄂西圈,武汉市3种交通网络的可达性均最优,神农架林区3种交通资源可获得性均较差。省内西部大部分地区高铁网可达性较差,中南部地区民航网可达性较差,是今后高铁和民航发展的重点区域。

基于以上分析总结得出,武汉圈交通发展较为完备,公路网、普铁网、高铁网以及民航网的发展已经相对完善,综合交通运输体系已经形成;而鄂西圈发展相对落后,襄阳、十堰的高铁发展不足,宜昌在民航运输方面仍需加强,神农架普铁、高铁、民航发展均相对滞后。湖北省应更多地关注省内城市群沟通互连,突出鄂西圈普铁、高铁以及航空网络的短板建设,坚持“一主两副多级”的城市带动战略,进一步推动宜昌、襄阳、荆州、荆门、十堰、恩施、神农架建设成为区域性中心城市,成为新兴增长极,带动整个湖北省的交通和经济发展。

| [1] |

Walter G. How Accessibility Shapes Land Use[J]. Journal of the American Planning Association, 1959, 25(2): 73-76. |

| [2] |

Gutiérrez J, Urbano P. Accessibility in the European Union: The Impact of the Trans-European Road Network[J]. Journal of Transport Geography, 1996, 4(1): 15-25. DOI:10.1016/0966-6923(95)00042-9 |

| [3] |

Simone C, Andrea D M. Accessibility and Complex Network Analysis of the U.S. Commuting System[J]. Cities, 2013, 30(1): 4-17. |

| [4] |

Saleem K, Angela H. Accessibility Modelling: Predicting the Impact of Planned Transport Infrastructure on Accessibility Patterns in Edinburgh, UK[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 35. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.01.002 |

| [5] |

Hyojin K, Selima S. The Impacts of High-Speed Rail Extensions on Accessibility and Spatial Equity Changes in South Korea from 2004 to 2018[J]. Journal of Transport Geography, 2015(45): 48-61. |

| [6] |

Moyano A, Martínez Héctor S, Coronado José M. From Network to Services: A Comparative Accessibility Analysis of the Spanish High-Speed Rail System[J]. Transport Policy, 2018(63): 51-60. |

| [7] |

曹小曙, 李涛, 杨文越, 等. 基于陆路交通的丝绸之路经济带可达性与城市空间联系[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 657-664. |

| [8] |

薛红木, 冯长春, 张剑锋. 高速公路网络对中国城市可达性的影响[J]. 物流技术, 2016, 35(3): 66-72. |

| [9] |

孟德友, 陆玉麒. 基于铁路客运网络的省际可达性及经济联系格局[J]. 地理研究, 2012, 31(1): 107-122. |

| [10] |

文嫮, 韩旭. 高铁对中国城市可达性和区域经济空间格局的影响[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 99-108. |

| [11] |

杨忠振, 宫之光, 陈东旭. 基于区域航空运输可达性的机场空间布局[J]. 热带地理, 2015, 35(2): 258-266. |

| [12] |

张鹏飞, 蔡忠亮, 张成, 等. 基于E2SFCA的城市旅游景点的潜在空间可达性分析[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(1): 76-79. |

| [13] |

熊沁, 徐之俊, 李维庆, 等. 面向医疗可达性的引力模型可获性优化[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(4): 8-12. |

| [14] |

刘传明, 张义贵, 刘杰, 等. 城市综合交通可达性演变及其与经济发展协调度分析—基于"八五"以来淮安市的实证研究[J]. 经济地理, 2011, 31(12): 2028-2033. |

| [15] |

顾九春, 孙峰华, 柳新华, 等. 渤海海峡跨海通道对区域交通可达性的影响[J]. 经济地理, 2016, 36(3): 65-71. |

| [16] |

尹鹏, 李诚固, 陈才. 东北地区省际城市可达性及经济联系格局[J]. 经济地理, 2014, 34(6): 68-74. |

| [17] |

吴威, 曹有挥, 曹卫东, 等. 开放条件下长江三角洲区域的综合交通可达性空间格局[J]. 地理研究, 2007, 26(2): 391-402. |

| [18] |

郭建科, 王丹丹, 王利, 等. 基于内外联系的双核型区域交通可达性研究—以辽宁省为例[J]. 经济地理, 2015, 35(11): 71-77. |

| [19] |

刘传明, 曾菊新. 县域综合交通可达性测度及其与经济发展水平的关系—对湖北省79个县域的定量分析[J]. 地理研究, 2011, 30(12): 2209-2221. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45