| 二三维海陆一体综合信息平台设计与实现 |

2. 武汉智图科技有限责任公司,湖北 武汉,430223

2. Wuhan GeoWismap Technology Co., Ltd., Wuhan 430223, China

随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代高新信息技术的快速发展,航运业从信息化时代迈向智能化时代。智能航运体系是航运要素与新一代人工智能技术深度融合形成的航运新概念[1],通过对各种航运要素的实时采集传输以及协调处理,充分利用水路交通设施和信息资源,提高船舶航行效率和安全性[2, 3],其发展前提是构建全方位、多维度的海洋环境立体感知体系,建设海洋环境全要素信息数据库,提供智能化决策分析的保障工具。相比传统的二维电子海图,实景三维模型更加直观,具有可量、可算、信息丰富的特性[4],智能航运建设中对其有着广泛应用需求。本文以二三维海陆一体实景综合信息平台建设为例,探讨了二三维海陆一体信息技术在智能航运建设中的具体应用及发挥的作用。

1 平台技术实现 1.1 平台建设概述二三维海陆一体综合信息平台以空间数据库为基础,集成陆域遥感影像、实景三维模型、水下地形、航海基础设施、水文气象、海洋地质等数据,具备水上水下三维场景显示、信息查询、空间量测、空间分析、航线定制、水文气象服务、船舶动态监测、实时水深加载等功能。目前已完成珠江口、琼州海峡、北部湾、大鹏湾、西江等水域的实景三维建设,构建的码头、岛屿等三维倾斜摄影模型有13个,重点水域三维移动实景影像40 km,桥梁、航标、沉船等三维单体模型2 800多座,精细海底地形模型面积477 km2,总建模面积达2万km2,其中,卫片影像数据分辨率优于0.5 m,数字高程模型(digital elevation model,DEM)、水底地形地貌模型像元优于2 m,倾斜三维模型精度优于0.2 m,打造了南海海区所见即所得的“孪生海道”。

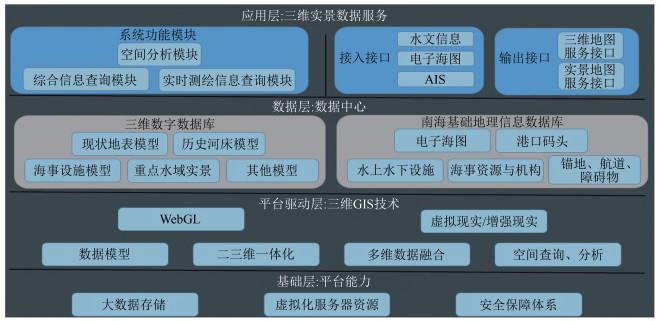

1.2 平台技术设计1) 平台架构与技术。系统架构包括基础层、平台驱动层、数据层和应用层[5],如图 1所示。基础层由网络资源、服务器资源、存储资源、安全保障体系等构成。平台驱动层是基于网络的地理空间信息服务框架体系平台,实现二三维基础地理信息数据接入、融合、管理以及网络地图服务(Web map service,WMS)、网络要素服务(Web feature service,WFS)、网络地图切片服务(Web map tile service,WMTS) 等的发布[6]。数据层以多源海事测绘数据为基础,以空间数据库为核心,集成二三维海道数据构成系统的数据层。应用层提供二维到三维全方位的海事测绘信息服务以及接口服务,为智慧监管、数字港口、智能航运平台提供水域三维地图、三维实景地图[6]。

|

| 图 1 平台系统架构 Fig.1 System Architecture of the Platform |

平台综合应用Skyline、GIS、WMS、开放地理空间信息联盟(Open Geospatial Consortium,OGC)制定的标准等进行多源空间数据整合和三维场景构建,发布了“一站式”的海洋地理信息综合服务,通过提供标准服务接口,实现各种应用的数据交换和处理,快速响应业务需求[7];通过构建金字塔模型,形成多比例尺、多细节层次的模型,建立影像快视图数据接口,同时可以实现矢量图的快速浏览显示[8, 9];通过海量时序数据的滑动窗口流式计算,以及自适应可视域矢量点状数据抽稀算法,实现海量分布式船舶自动识别系统(automatic identification system,AIS) 数据在三维环境中的实时分析与可视化。

2) 数据库结构。平台空间数据包含三维数字航道数据库、二维南海基础地理信息数据库两部分。数字航道数据库包括现状水域两岸地表模型、河床地形模型、重点港口设施倾斜摄影及点云三维模型、小型海道设施精细三维模型、重点水域三维移动实景影像等,支持数据的融合、发布、维护和展示等,并提供空间分析服务、支持OGC标准的数据服务和二次开发。南海基础地理信息数据库包含电子海图,锚地、航道、障碍物、水上水下设施等11类海道地理信息,海事专题资源等数据,支持数据处理、编辑与服务的发布。

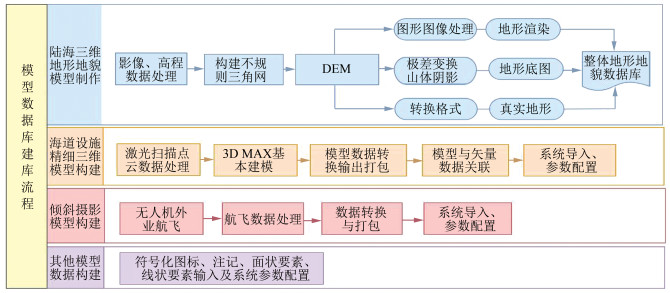

平台模型数据库建库技术流程见图 2。陆海三维地形地貌制作:基于DEM数据、卫星影像生成航道两岸三维地表模型,基于河床离散高程点数据生成水域河床模型。海道设施精细三维模型的构建:利用3D MAX三维仿真建模技术构建灯塔、灯桩、灯船、灯浮标、水文站等单体三维模型。倾斜摄影的模型构建:采用无人机倾斜测量与三维建模技术建立重点港口、码头、岛屿等海事监管设施的三维模型。其他模型数据的构建:主要是对点状、线状、面状图标及注记等二维要素进行输入与表达。

|

| 图 2 模型数据库建库流程图 Fig.2 Flow Chart of Building Model Database |

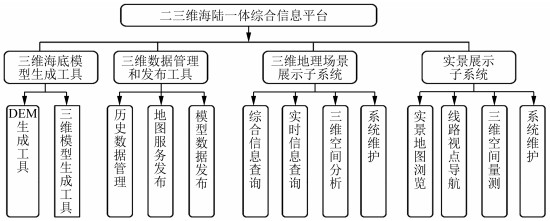

3) 平台功能设计。平台功能结构设计见图 3。三维海底模型生成工具把水域海底地形模型数据的生产过程封装为工具软件,用于水域模型更新。三维数据管理和发布工具通过Skyline三维平台软件组织管理三维地形和模型数据,发布地图服务和模型数据。三维地理场景展示子系统通过提供综合信息查询、实时水深信息查询、三维空间分析等工具[6],实现三维场景浏览、数据分层展示、信息查询检索与定位、河床断面分析、符号模型添加等功能。实景展示子系统提供水域实景地图浏览、线路视点导航、三维空间量测等功能。

|

| 图 3 平台功能结构示意图 Fig.3 Diagram of Functional Structure of the Platform |

1.3 平台特点

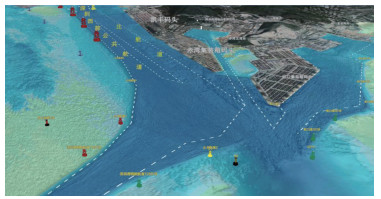

1) 建立了面向智能航运的时空大数据资源体系。平台建成了由静态、动态以及实时数据组成的海陆一体二三维时空大数据资源池[10],包含航道两岸地表模型、航道水域模型、倾斜摄影模型、海道设施模型等三维数据,以及航道、锚地、水上水下设施、海事资源等二维数据,还集成了实时水文、水深、AIS船舶动态监测数据等,见图 4。同时,平台可以快速进行河床模型创建及更新,可以对陆地地表、通航管理要素、海道设施、电子海图、AIS等数据进行定期维护,形成一个持续更新、数据完整的数据资源体系。

|

| 图 4 多源大数据资源示意图 Fig.4 Diagram of Multi-source Big Data |

2) 实现多源异构数据的融合与处理。平台建设过程中,采用无人机航测、三维激光扫描、时空大数据融合、物联网数据感知等技术,收集获取了大量影像、点云、三维场景、高程、水文和二维矢量等数据,通过清洗、抽取、格式转换、模型构建、场景融合等,形成了统一时空基准、坐标精确的二三维模型数据库。解决了数据来源多样、格式不统一的问题,实现了数据的有效融合、二三维一体化应用等。通过服务发布实现了数据的内部共享,避免了传统数据拷贝带来的泄密风险,同时保证了数据的实效性和统一性[11]。平台实现了动态水深、AIS与二三维海图的数据融合及叠加显示。通过调用南海海区水文信息系统的58个水文站点实时潮位数据与静态水深数据并进行加权计算,实现三维实景通航环境下实时水深动态加载与查询;通过调用AIS接口与电子海图接口,实现三维场景下船舶的实时信息与电子海图数据的加载及查询。

3) 实现大场景海陆一体快速渲染分层显示。平台采用3D模型分层调入,系统分块分区域快速渲染及加载运行方案,成功解决超海量精细3D模型数据运行效率的问题。平台支持的实景三维模型面积可以达到20 000 km2,针对不同海底地形地貌特点及区域大小,预设特定的DEM极差参数及色系晕渲,基于自适应网格动态加权技术、3D Tile、实时动态网络可视化与渲染技术,实现了二三维结合、动静结合、虚实结合、陆海结合的空间信息视觉增强显示。

4) 实现陆海空间高程基准精化统一。在同一平台中,陆域和海域地理信息数据高程基准的不统一将影响系统的可视化表达及空间量算等功能的使用。平台建立了基于1985高程基准的深度基准面格网模型[12],将陆域数据高程基准统一换算至海图深度基准,转换精度优于10 cm,实现了陆海数据高程无缝衔接,形成高精度的水上水下一体化地理信息数据库,提升了平台三维可视化展示性能。

2 二三维海陆一体信息技术在智能航运中的应用1) 为智能船舶航行提供实时动态的安全指引。动态的AIS信息反映船舶实时位置和船舶信息,能够有力保障船舶安全;实时更新的动态水深为须乘潮进出港口的大型船舶提供重要指引;航距测算、航线规划等工具辅助船舶进行导航与航线规划;空间位置准确、立体直观、可视性强的三维场景与航道基础数据、通航专题数据、移动实景影像数据等,共同为船舶航行提供实时动态的安全指引。

2) 为智能港口提供多维动态的数据支撑。及时构建疏浚航道三维河床模型,并结合工具进行河床形态任意断面分析、等高线分析、河道清淤土石方计算等,加强对施工进展和工程质量的动态监控;通过现状与历史河床模型的比对,分析河床回淤及演变趋势,为港口的建设及维护规划提供科学依据;应用实时动态水深以及预报水深查询工具,辅助科学合理地调度船舶进出港池,大幅提高港口通航效率。

3) 为智能监管提供科学有力的技术支持。按照船舶实际大小与用途分类构建船舶模型,让监管人员更加准确地掌握船舶动态,辅助岸基靠泊指挥;结合水下结构三维图像,对桥桩、坝底等重要设施进行重点跟踪监管;根据水下三维特殊地貌推演偷挖沙情况,对作业船舶进行跟踪,有力打击非法作业。

4) 为应急救助提供辅助决策依据。三维可视化场景可以直观、全面地展示灾难现场水上、水下空间环境和各种应急救援资源的分布。结合船舶交通服务(vessel traffic service,VTS)、闭路电视(closed circuit television,CCTV)、AIS,将船舶的动态视频监控、三维模型和三维声呐全景相片有机融合,快速高效构建海难现场及周边实景三维环境,模拟现场真实场景,为救援方案的制定与指挥调度提供科学的辅助决策依据,为灾难评估及后续打捞等提供数据参考。

3 结束语二三维海陆一体信息技术将主要向海量数据、云计算、状态感知、复杂场景感知、信息安全交互等方向发展,应加速状态感知、危险预警、自主航线规划、智能导航、桥梁水下桥桩结构监测等技术的升级迭代,重点突破航运要素的自动识别与提取等关键技术,以支撑智能航运各项工作的智慧化管理及决策。

本文二三维海陆一体实景综合信息平台建设是相关技术的具体实践与应用,为智能航运提供集约共享的多维度、多类别、多形态、多时相的基础地理数据服务,后续将进一步扩大应用范围,促进各种新技术的综合应用,开发移动端应用服务,实现基于海区“数字一张图”的时空数据信息查询、分析、评估、规划、决策及专题环境定制等功能,为智能船舶、智能港口、智能航运服务和智能航运监管等提供关键数据支撑。

| [1] |

胥苗苗. 智能航运: 未来已来[J]. 中国船检, 2019(10): 21-24. |

| [2] |

赵丽宁. 基于多AGENT的智能航运信息系统关键技术研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2010

|

| [3] |

严新平, 柳晨光. 智能航运系统的发展现状与趋势[J]. 智能系统学报, 2016, 11(6): 807-817. |

| [4] |

李德仁, 王艳军, 邵振峰. 新地理信息时代的信息化测绘[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2012, 37(1): 1-6. |

| [5] |

谭福成, 韦瑞平, 陈清煜, 等. 珠江口可量测三维地理场景辅助系统项目技术设计[R]. 广州: 广州海事测绘中心, 2017

|

| [6] |

陈贵花, 王立平, 粟梽桐, 等. 陆海一体化可量测智慧海事辅助决策平台研究与应用[J]. 中国科技成果, 2018, 19(20): 54-56. |

| [7] |

于旭, 梅文. 物联网信息安全[G]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2014

|

| [8] |

唐芝青. 数字城市地理空间框架支撑环境总体方案研究[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(1): 69-71. |

| [9] |

陈真. 基于地理空间框架的城市规划信息平台研究[J]. 测绘通报, 2012(3): 92-94. |

| [10] |

王敏, 李鹏. 智慧平顶山, 再造一座"城"[J]. 资源导刊·信息化测绘版, 2019(9): 10-15. |

| [11] |

张秀英. 基于GIS技术的"三旧"地理信息系统的设计与实现[J]. 科技资讯, 2014, 12(17): 31-32. |

| [12] |

俞成明, 周庆冲, 陈跃平. 一种珠江口深度基准面格网模型的建立[J]. 海洋测绘, 2014, 34(1): 34-36. |

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47