| 兰州市经济发展潜力空间格局分析 |

2. 甘肃省地理国情监测工程实验室,甘肃 兰州, 730070;

3. 张掖市甘兰水利水电建筑设计院,甘肃 张掖, 734000;

4. 兰州交通大学经济管理学院,甘肃 兰州, 730070

2. Gansu Provincial Engineering Laboratory for National Geographic State Monitoring, Lanzhou 730070, China;

3. Zhangye Ganlan Engineering Institute of Water Conservancy and Hydropower, Zhangye 734000, China;

4. School of Economics and Management, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China

区域经济发展潜力是指在经济、社会、生态环境以及制度等诸多要素充分利用和有效支配条件下,某一地区能够实现的经济发展的最大限度[1]。城市经济是在有限空间上大规模集中的经济系统。作为人口、厂商、资源、文化、信息等在有限地理空间中的高度聚集地,城市在政治、经济、文化等各个领域承担并发挥着物质与意识双重载体的巨大作用。目前,国内已有不少学者对城市及其腹地区域的经济发展潜力开展了研究。例如,文献[2-4]分别利用统计年鉴资料,对郑州市、重庆市和江苏沿海地区经济发展潜力的空间差异进行了分析。

兰州是甘肃省省会,西北地区重要的工业基地、综合交通枢纽和中心城市之一。在“一带一路”战略和新型城镇化背景下,兰州市确立了建设成为国家向西开放的战略平台,西部区域发展的重要引擎,西北地区的科学发展示范区,历史悠久的黄河文化名城,经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好的现代化城市的总体发展目标。挖掘兰州城市经济增长潜力,促进城市经济快速、健康发展是实现这一目标的关键。本文在借鉴前人工作的基础上,着眼于拉动力、支撑力、保障力3个维度,运用熵权逼近理想解的排序法(technique for order preference by similarity to ideal solution, TOSIS)、Moran’s I和协调度模型,从乡镇(街道)尺度综合评价兰州市的经济发展潜力格局与成因,旨在准确把握城市经济的特征与特点,探寻影响兰州经济长期增长的制约性因素,为实现城市经济协调、健康、持续增长与发展提供决策依据。

1 研究区概况及数据来源 1.1 研究区概况兰州市地理坐标为东经102°30′~104°30′,北纬35°30′~37°00′。现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5区,榆中、永登、皋兰3县,共计36个镇、25个乡、50个街道。全市幅员面积为1.32万km2,总人口322万人,其中非农业人口202万人,农业人口120万人。

1.2 数据来源1) 第一次地理国情普查数据(2013年)数据。来源于甘肃省第一次全国地理国情普查领导小组办公室。本文主要使用兰州市行政区划数据、地表覆被数据、道路(铁路、公路、城市道路和乡村道路)数据。

2) 所辖3县5区的统计年鉴资料(2013年)。资料来自于兰州市3县5区统计局。主要使用各乡、镇、街道GDP数据、城市居民收入和消费数据、乡村居民收入和消费数据。

3) 人口普查数据(2010年)。数据来自于兰州市统计局。主要使用各乡、镇、街道的非农业人口数据、农业人口数据和总人口数据。

2 研究方法1) 评价指标体系。城市经济潜力由拉动力、支撑力和保障力共同组成[5]。经济发展拉动力反映地区经济的历史基础和现有实力,是区域发展的重要基础;交通区位支撑力反映地理环境、交通条件对地区经济发展的影响,是区域发展的主要支撑;土地资源保障力反映区域土地资源的可供给性,是区域空间发展的重要保障。因此,本文从经济发展拉动力、交通区位支撑力和土地资源保障力3个维度,以系统性、科学性、数据的可获得性为指标选取的主要原则[6],结合宜居性城市建设评价指标体系[7-9],共选取31个指标构建兰州市乡镇(街道)尺度经济发展潜力评价指标体系如表 1所示,指标后面的(+)或(-)表示该指标对区域经济发展潜力的正向作用或负向作用。

| 表 1 经济发展潜力评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Economic Development Potential |

|

2) 熵权TOPSIS法。该法实质是对传统TOPSIS评价法的改进,通过熵权法确定评价指标的权重,再通过TOPSIS法利用逼近理想解的技术确定评价对象的排序[10, 11]。熵权TOPSIS法可以对多个可度量指标进行计算,适合于多指标综合体系的研究[11]。

3) 全局空间自相关。使用全局Moran’s I指数度量为:

| $ I = \frac{N}{{{S_0}}} \times \frac{{\sum\limits_{i = 1}^N {\sum\limits_{j = 1}^N {\mathit{\boldsymbol{W}}} (i, j)({X_i} - \bar X)({X_j} - \bar X)} }}{{\sum\limits_{i = 1}^N {({X_i} - \bar X)_i^2} }} $ | (1) |

式中,Xi是研究单元的观测值;N是研究单元的数目;X是Xi观测值的平均值;W (i, j)是研究对象i、j之间的空间权重矩阵;

4) 局部空间自相关。使用局部Moran’s I度量为:

| $ {I_i} = {Z_i}\sum\limits_{j = 1}^N {\mathit{\boldsymbol{W}}} (i, j){Z_j} $ | (2) |

式中,Zi和Zj是区域i和j上观测值的标准化值。

5) 协调度模型。度量区域系统协调性,实际上就是度量各子系统之间的同步性[12]。通过协调度可以定量判断区域两个系统之间的协调发展程度[13]。在特定的空间单元上,区域经济发展潜力往往由一种或两种因素主导。辨析特定空间单元经济发展潜力的控制性制约因素,有助于以此为突破口消除瓶颈制约,促进区域经济潜力的有效实现。

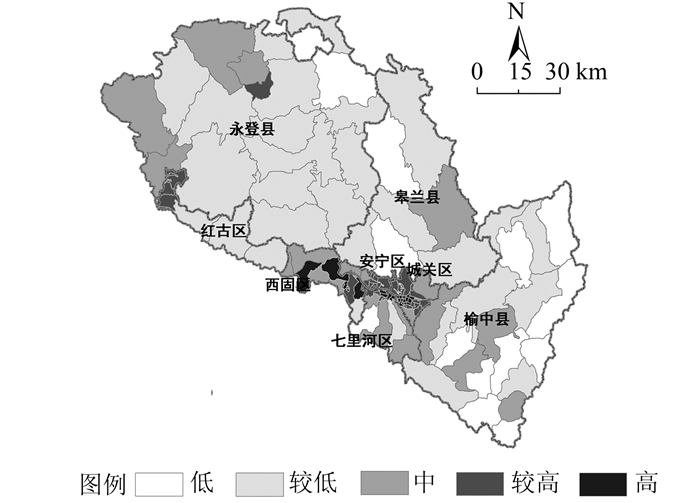

3 结果与分析 3.1 经济发展潜力准则层空间特征利用自然断点法将经济发展潜力标准层指标,即经济发展拉动力、交通区位支撑力、土地资源保障力划分为高、较高、中、较低、低等5个等级。

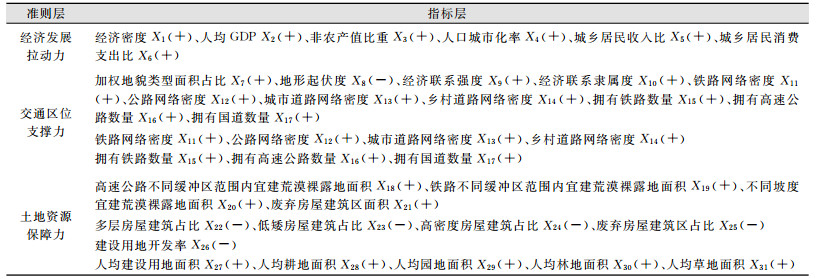

图 1为经济发展拉动力空间分布。高和较高单元主要集中在中心城区,个别经济基础较好的中心镇也进入较高。中单元由中心城区向外延展。较低单元主要分布在永登盆地及兰州城区边缘地带。低单元主要分布在榆中盆地及其他经济发展水平较低的乡镇。总体来看,经济发展拉动力的大小与区域经济的历史基础和综合实力紧密相关,城乡差异格局奠定了未来经济潜力的基本态势。

|

| 图 1 经济发展拉动力空间分布图 Fig.1 Spatial Distribution of Economic Development Pulling Power |

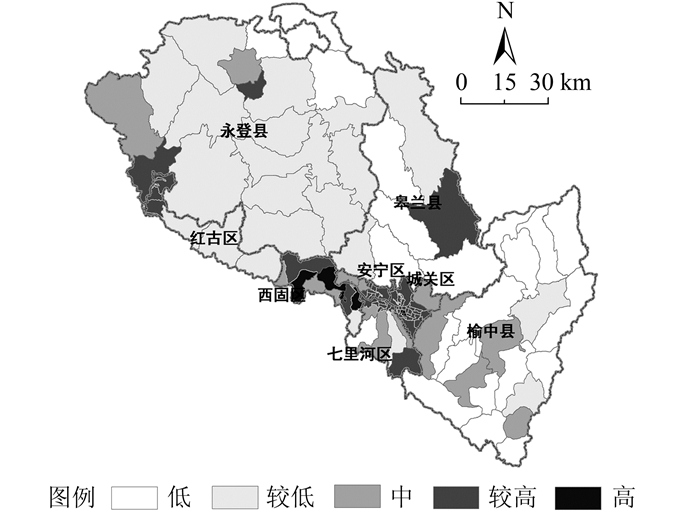

图 2为交通区位支撑力空间分布。高、较高和中单元全部位于城关区和七里河区,大多数乡镇单元都落入低和较低区。总体来看,兰州市微观地域单元的交通区位条件在空间上极度不均衡,地形因素对区位条件有一定制约但影响不大,交通基础设施的多元化和交通方式的复合型水平决定了评价单元整体区位条件,单一化交通方式不能带来区位条件的颠覆性改变。

|

| 图 2 交通区位支撑力空间分布图 Fig.2 Spatial Distribution of Traffic Location Support |

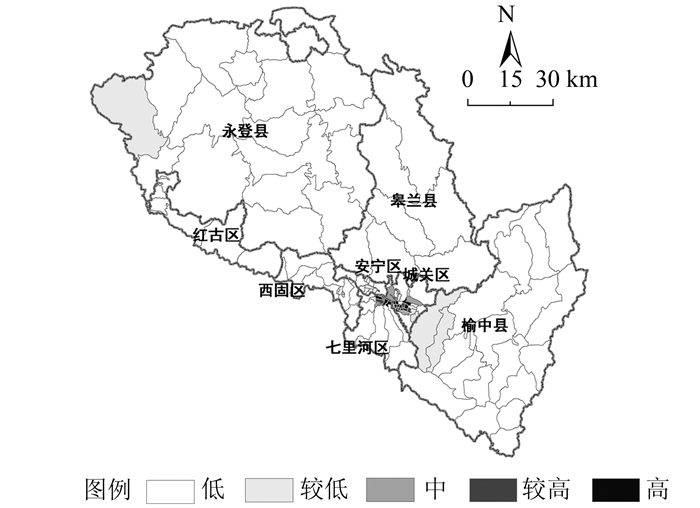

图 3为土地资源保障力空间分布。高和较高的单元基本分布在永登盆地、榆中盆地以及兰州城市东扩区,较低和低单元主要分布在兰州盆地带状城市扩展区。总体来看,土地资源保障力与距离城市中心区的距离和土地开发利用强度呈反比关系,在市域范围内表现极不平衡。

|

| 图 3 土地资源保障力空间分布图 Fig.3 Spatial Distribution of Land Resources Security |

3.2 兰州市经济发展潜力空间格局

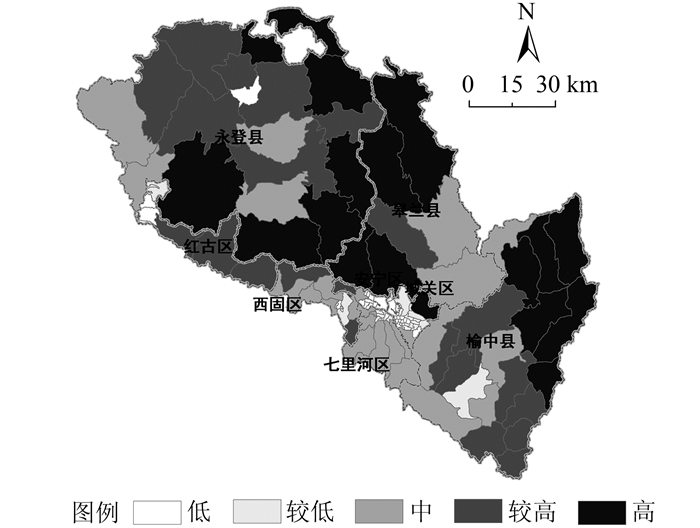

图 4为经济发展潜力空间格局。高和较高单元主要位于城关区、七里河区,西固区和红古区也有少量分布,低单元主要分布在榆中县。具体为:①高单元共21个,占兰州市国土面积的1.2%(占总评价单元数的19%),包括城关区12个街道,七里河区5个街道,西固区4个街道;②较高单元共有27个,占比2.6%(占总评价单元数的24%),包括城关区10个街道,七里河区4个街道,安宁区6个街道,西固区四季青街道,红古区5个街道,永登县城关镇;③中单元有22个,占比20%(占总评价单元数的20%),包括城关区3个街道,七里河区4个街道,安宁区2个街道,西固区4个乡镇,永登县4个镇,皋兰县石洞镇,榆中县城关镇、和平镇、夏官营镇、高崖镇;④较低单元有28个,占比57%(占总评价单元数的25%),包括榆中县7个乡镇,永登县12个乡镇,皋兰县4个乡镇,以及七里河区魏岭乡,西固区金沟乡,红古区平安镇、花庄镇、红古乡;⑤低单元有13个,占19%(占总评价单元数的12%),包括榆中县9个乡镇,永登县上川镇,皋兰县中和镇和西岔镇,七里河区黄峪乡。总体而言,兰州市乡镇(街道)单元的经济发展潜力城乡差异明显,区(县)政府所在的街道、镇经济发展潜力明显高于周边地区,对于局部地区的发展具有明显的带动作用。

|

| 图 4 经济发展潜力空间分布图 Fig.4 Spatial Distribution of Economic Development Potential |

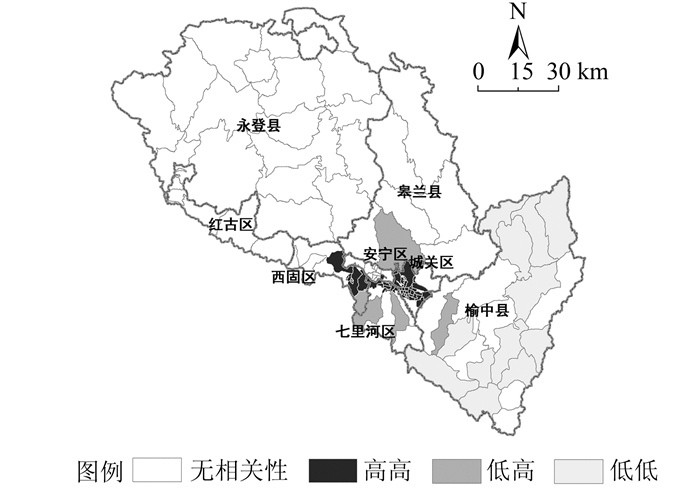

3.3 兰州市经济发展潜力空间自相关

经济发展潜力的全局Moran’s I为0.82,经济拉动力指数值为27.71(P<0.01),说明兰州市乡镇(街道)经济潜力指数呈现出较强的空间自相关。进一步计算局部Moran’s I,得到兰州市乡镇(街道)经济发展潜力空间聚类图(图 5)。其中,有58个单元(面积占比71%)的经济潜力不存在局部自相关性,聚集效应不太明显;有36个单元(面积占比1.5%)的经济发展潜力呈高高分布,意味着自身与邻近单元的值都比较高,形成一个明显的高值聚集区,主要分布在兰州市建成区;12个单元(面积占比12%)的经济发展潜力呈低低分布,意味着自身与邻近单元的值都比较低,形成经济发展潜力较小的聚集区,主要分布在榆中县;其他有5个单元(占兰州市国土面积的4%)的区域经济潜力指数呈低高分布,意味着邻近单元的值高于自身值,主要分布在经济潜力高值区周边,是未来兰州城区经济的潜在扩张区域。

|

| 图 5 经济发展潜力空间聚类图 Fig.5 Spatial Clustering of Economic Development Potential |

3.4 兰州市经济发展潜力影响因素

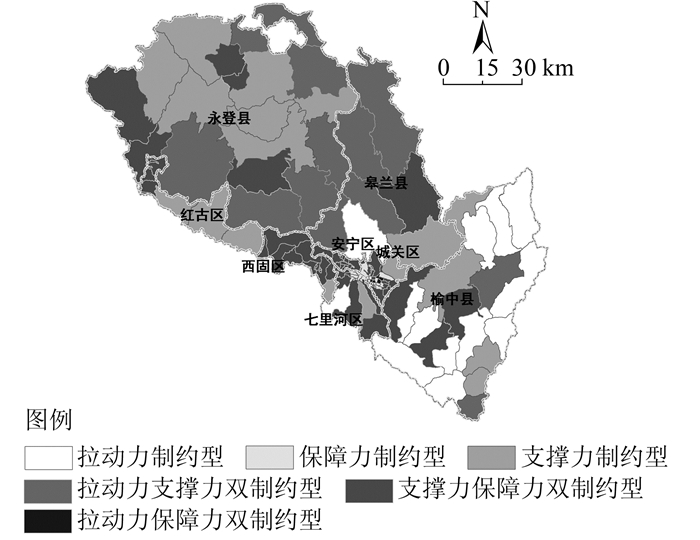

根据协调度模型的理论,可以对兰州市经济发展潜力的影响因素进行分析。通过比较组合经济发展拉动力与交通区位支撑力之间的协调度和经济发展拉动力与土地资源保障力之间的协调度,可以将评价单元划分为拉动力制约型、支撑力制约型、保障力制约型、拉动力支撑力双约束型、支撑力保障力双制约型、拉动力保障力双制约型等6种类型(图 6)。

|

| 图 6 经济发展潜力制约因素空间格局图 Fig.6 Spatial Pattern of Economic Development Potential Constraint |

1) 拉动力制约型共有13个评价单元,占兰州市国土面积的17%(占总评价单元数的12%),包括榆中县11个乡镇,皋兰县忠和镇和七里河区黄峪乡。该类型交通条件较好,有一定区位优势,土地资源丰富,但经济发展水平较低,经济潜力的开发受到工业化水平低和聚集度差的制约。

2) 支撑力制约型共17个评价单元,面积占比28%(占总评价单元数的15%),包括七里河区魏岭乡、西固区金沟乡、红古区(花庄镇、平安镇、红古乡)的3个乡镇、永登县6个乡镇、榆中县4个镇和皋兰县什川镇。该类型经济发展水平与土地供给能力基本匹配,但区域交通基础设施建设水平相对滞后,对区域经济潜力的发挥构成较大制约。

3) 保障力制约型主要分布在中心城区,包括城关区12个街道和七里河区7个街道,面积占比0.4%(占总评价单元数的17%)。该类型经济发展水平与交通区位条件基本匹配,但面临后备土地资源不足的严重制约。

4) 拉动力支撑力双约束型共12个评价单元,面积占比31%(占总评价单元数的11%),包括永登县6个乡镇、皋兰县4个乡镇和榆中县2个乡。该类型土地资源丰富,保障力充足,但经济发展水平不高,交通区位条件较差,经济发展潜力受到拉动力和支撑力的双重制约。

5) 支撑力保障力双制约型共45个评价单元,面积占比21%(占总评价单元数的41%),包括城关区8个街道、七里河区6个街道、西固区4个街道5个乡镇、安宁区8个街道、红古区5个街道、永登县5个镇、榆中县(城关镇、和平镇、夏官营镇)的3个镇和皋兰县石洞镇。此类单元城镇化水平较高,形成了一定程度的产业集聚,但交通条件相对滞后,土地后续保障不足,经济发展潜力受到支撑力和保障力的双重制约。

6) 拉动力保障力双制约型共4个评价单元,都分布在城关区。该类型交通区位条件优越,但经济发展水平不能与之匹配,同时也面临发展空间不足的制约,经济发展潜力受到拉动力和保障力的双重制约。总体而言,兰州市乡镇(街道)经济发展潜力协调性较差,区位交通条件和土地资源保障严重阻碍了当地的发展。

4 结束语本文通过对兰州市111个乡镇(街道)单元的经济发展潜力空间格局评价与分析,得出以下结论:

1) 经济发展拉动力、交通区位支撑力和土地资源保障力在乡镇(街道)尺度下呈现出不同的空间特征。

2) 经济发展潜力城乡差异明显,区(县)政府所在的街道或镇域潜力明显高于周边地区,发挥着一定的带动作用。

3) 经济发展潜力具有显著的空间聚集,包括高高、低高和低低3种类型。其中,高高分布在西固区、安宁区、七里河区和城关区的绝大部分街道,低低主要分布在榆中县外围乡镇;其余的为低高类型。

4) 经济发展潜力协调性较差,绝大多数乡镇(街道)受到交通条件或土地资源保障的制约。中心城区城镇化程度较高,交通条件较为优越,未来的发展主要受土地资源保障能力的限制。研究结果可为相关政府部门统筹兰州市可持续发展提供科学参考。

| [1] |

上海财经大学区域经济研究中心. 2007中国区域经济发展报告:中部塌陷与中部崛起[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007.

|

| [2] |

丁志伟, 张改素, 王发曾. 郑州都市区镇域经济差异的空间分析[J]. 经济地理, 2013, 33(7): 29-35. |

| [3] |

李媛, 李孝坤. 重庆市万州区镇域经济发展水平空间差异分析[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2014, 31(2): 35-39. |

| [4] |

蒋海兵, 徐建刚, 商硕. 江苏沿海乡镇经济差异的空间分析[J]. 经济地理, 2010, 30(6): 998-1004. |

| [5] |

孙建国, 杜立钊, 苗天宝, 等. 大中城市地理国情综合统计与分析研究——以兰州市为例[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

|

| [6] |

史文中, 张鹏林, 吕志勇, 等. 地理国情综合指数及其计算模型研究[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(1): 1-6. |

| [7] |

卢杨. 中国宜居城市建设报告[M]. 北京: 中国时代经济出版社, 2009.

|

| [8] |

张文忠. 城市内部居住环境评价的指标体系和方法[J]. 地理科学, 2007, 27(1): 17-23. |

| [9] |

张志斌, 巨继龙, 陈志杰. 兰州城市宜居性评价及其空间特征[J]. 生态学报, 2014, 34(21): 6379-6389. |

| [10] |

杜挺, 谢贤健, 梁海艳, 等. 基于熵权TOPSIS和GIS的重庆市县域经济综合评价及空间分析[J]. 经济地理, 2014, 34(6): 40-47. |

| [11] |

杜海艳, 韩景. 基于熵权TOPSIS与ESDA的黑龙江省县域经济发展差异及时空格局演变研究[J]. 国土与自然资源研究, 2015(5): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1003-7853.2015.05.002 |

| [12] |

段七零. 江苏省县域经济—社会—环境系统协调性的定量评价[J]. 经济地理, 2010, 30(5): 829-834. |

| [13] |

李名升, 李治, 佟连军. 经济—环境协调发展的演变及其地区差异分析[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1634-1639. |

2018, Vol. 43

2018, Vol. 43