| 京津冀城市群生态空间冲突时空演变研究 |

2. 湖北省城市规划设计研究院有限公司,湖北 武汉,430071

2. Hubei Institute of Urban Planning and Design Co., Ltd., Wuhan 430071, China

近年来,中国城市群发展用地急剧扩张的粗放模式导致各种空间冲突表现明显。空间冲突的研究起源于“土地利用冲突”的概念。有关学者对此概念进行了定义[1, 2],周国华等[3]将研究对象聚焦为空间。有学者基于不同角度对土地利用的空间冲突进行实证分析[4-6],部分学者通过空间分析[7]和地理探测器模型[8]等方法研究空间冲突的影响因素。但上述研究使用的是城市或县域尺度的社会经济数据,尺度较大并且缺乏对空间冲突变化值影响因素的讨论。

本文以更精细的数据,对京津冀城市群2000年、2010年、2015年的空间冲突水平进行测度,并探究人口与国内生产总值(gross domestic product, GDP)对空间冲突绝对值及变化值的影响。

1 研究数据与方法 1.1 研究数据本文数据为3期土地利用数据、人口和GDP数据。2000年和2010年的土地利用数据来源于全球地表浏览覆盖网站(www.globallandcover.com), 2015年土地利用数据由国家重点研发计划重点专项(2017YFB0503800)课题1项目组提供。人口数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心的中国人口空间分布公里网格数据集。GDP数据来源于中国GDP空间分布公里网格数据集。综合考虑研究尺度、土地利用斑块等,本文以3 km×3 km的空间网格进行测算。

1.2 研究方法 1.2.1 生态安全视角下空间冲突测度模型构建参考文献[4],使用外部压力因子、空间脆弱性指数与空间稳定性指数表征风险评价中的风险源、风险受体与风险效应,以空间生态风险的大小反映空间冲突水平的高低。空间冲突测度模型如下:

| $ L = {L_P} + {L_E} - {L_S} $ | (1) |

式中,L指空间冲突指数;LP指空间复杂性指数;LE指空间脆弱性指数;LS指空间稳定性指数。

1)空间复杂性。面积加权平均拼块分形指数可以直观地表达周边景观对测量空间单元的生态干扰影响度,计算公式如下:

| $ {L_P} = \sum\limits_{i = 1}^m {\sum\limits_{j = 1}^n {\frac{{2\ln \left( {0.25{P_{ij}}} \right)}}{{\ln {a_{ij}}}}} \times \frac{{{a_{ij}}}}{A}} $ | (2) |

式中,m指土地利用空间类型数量;n表示土地利用空间单元内斑块数量;Pij指第i类土地利用空间类型第j个斑块的周长;aij指第i类土地利用空间类型第j个斑块的面积;A指土地利用空间单元总面积。

2)空间脆弱性。空间脆弱性指的是空间在外界压力影响下,产生破坏的难易程度[9]。本文参考相关研究[4, 10],并结合京津冀城市群的土地利用变化,将各土地类型景观脆弱度赋值为:人造地表11,草地9,湿地7,耕地5,林地3,水体1。公式如下:

| $ {L_E} = \sum\limits_{i = 1}^m {\sum\limits_{s = 1}^r {{f_{is}}} } \times \frac{{{a_{is}}}}{A} $ | (3) |

式中,fis为第i类土地利用空间类型中第s种景观评价单元的脆弱度指数;ais指第i类土地利用空间类型中第s种景观评价单元的面积;r是指土地利用类型种类。

3)空间稳定性。景观破碎化是生物多样性丧失、生态系统失衡的主要原因,由于斑块密度与空间冲突呈负相关,因此将斑块密度的反向归一化计算结果作为土地利用空间稳定性指数(LS)。其计算公式如下:

| $ {L_S} = 1 - \frac{{D - {D_{\min }}}}{{{D_{\max }} - {D_{\min }}}} $ | (4) |

式中,D表示斑块密度;Dmax、Dmin分别表示斑块密度的最大值和最小值。

1.2.2 空间冲突影响因素人口、GDP是人类影响生态环境变化的重要因素。本文同时探究人口和GDP的绝对值和变化值对空间冲突的影响。

1)空间依赖性。由于空间功能的外溢性,本文引入空间滞后模型(spatial lag model, SLM)检验京津冀城市群空间冲突的空间溢出效应,公式为[11]:

| $ y = \rho {\mathit{\boldsymbol{W}}_y} + X\beta + \varepsilon $ | (5) |

式中,y为被解释变量,即空间冲突水平或空间冲突水平变化值;X为解释变量,包括人口数量、GDP、人口数量变化值、GDP变化值;ρ是空间回归相关系数;W是按行标准化的权重矩阵,Wy是被解释空间滞后变量;β是待估参数;ε是独立同分布的随机误差项。

2)空间异质性。地理加权回归(geographically weighted regression, GWR)将数据的地理位置引入回归参数,以捕捉空间数据的非平稳性,公式为[12]:

| $ {y_i} = {\beta _0}\left( {{u_i},{v_i}} \right) + \sum\limits_{k = 1}^p {{\beta _k}} \left( {{u_i},{v_i}} \right){x_{ik}} + {\varepsilon _i} $ | (6) |

式中,(ui, vi)为第i个评价单元的地理空间坐标;xik为第k个影响因子在第i个评价单元的值;p为影响因子个数;βk(ui, vi)为第i个评价单元的第k个回归参数,是地理位置的函数。本文选择的空间权重函数为高斯函数。

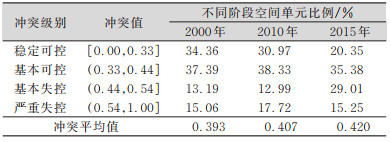

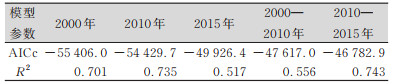

2 结果与分析 2.1 空间冲突测算结果1)时间演变特征。基于间隔分级法将冲突指数分成4个等级:稳定可控、基本可控、基本失控、严重失控。详细信息见表 1。京津冀城市群3个研究年份的空间冲突指数平均值都处于基本可控范围内,但呈上升趋势。从2010年至2015年,约有17.5%的空间单元由可控转变为基本失控级别,失控级别的单元比例接近40%。

| 表 1 京津冀城市群空间冲突测算结果 Tab.1 Estimation Results of Spatial Conflicts in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration |

|

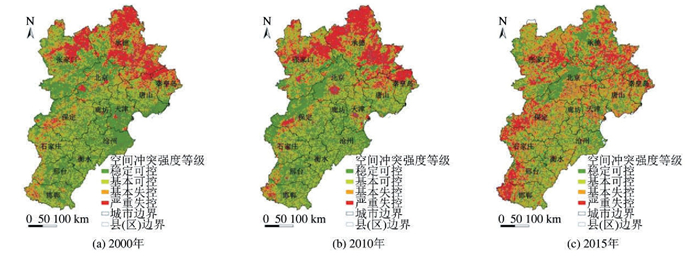

2)空间分布特征。由图 1可知,2000年,张家口,承德部分区域为严重失控区,呈现小范围集聚的形式。2010年,严重失控区域进一步增多并集聚,在京津冀城市群北部形成了集中连片的张承秦高度冲突片区,北京与天津的中心城区空间冲突强度也明显增大。2015年,西部的太行山生态区形成了带状的高度冲突带,张承秦地区除赤城县外,空间冲突强度出现明显好转。

|

| 图 1 京津冀城市群空间冲突强度分布图 Fig.1 Distribution of Spatial Conflict Intensity in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration |

2.2 空间冲突的影响因素分析

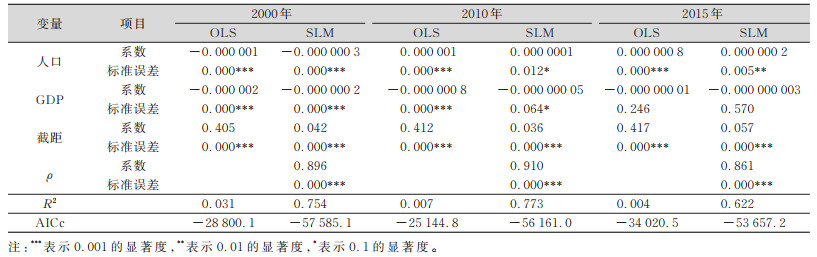

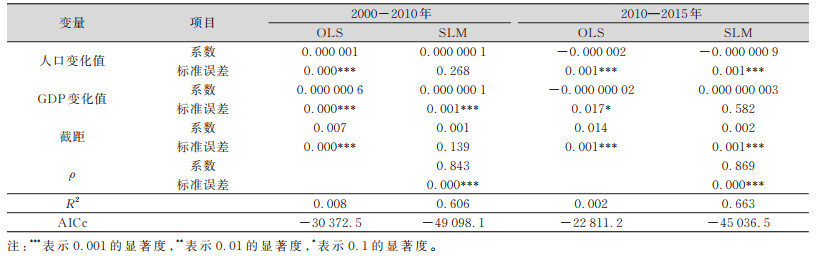

1)影响因素分析。空间冲突绝对值、空间冲突变化值模型的回归结果分别如表 2、表 3所示,空间滞后参数都处于显著性水平。这说明京津冀城市群空间冲突及其变化值存在显著的正向空间溢出效应。

| 表 2 不同阶段空间冲突绝对值模型回归结果 Tab.2 Regression Results of Spatial Conflict Absolute Value Model at Different Stages |

|

| 表 3 空间冲突变化值模型回归结果 Tab.3 Regression Results of Spatial Conflict Change Value Model |

|

由R2与改正的赤池信息准则(corrected Akaike information criterion, AICc)值可知,SLM要明显优于普通最小二乘法(ordinary least squares, OLS)回归模型,本文根据SLM的回归结果进行解释。

① 人口数量、GDP与空间冲突。在2000年,人口数量与空间冲突的关系为负相关关系。这可能与区域剥夺的现象相关[13],北京市和天津市作为城市群中的两个极核,会对其他中小城市进行空间资源的剥夺,导致其空间权益受到损害,空间冲突显著提高。在2010年、2015年,人口数量与空间冲突呈现正相关关系,说明当人口数量到达一定程度时,建设用地的需求扩张,增加了空间冲突发生的几率。

GDP与空间冲突在2000年、2010年表现为负相关,在2015年,GDP与空间冲突并没有表现出显著的相关性。

② 人口数量变化值、GDP变化值与空间冲突变化值。在2000年、2010年,GDP变化值与空间冲突强度变化值呈现正相关关系;在2010年至2015年,与空间冲突强度变化值有显著相关性的因素变为人口数量,并且,随着人口数量增加,空间冲突加剧。

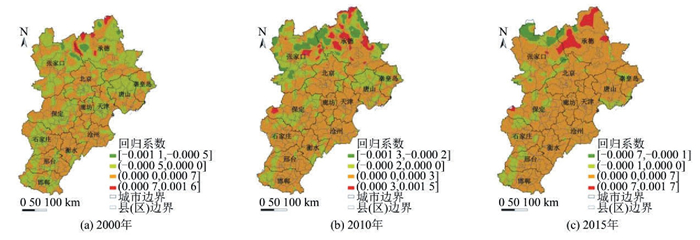

2)影响因素的空间异质性分析。在2000年、2010年的模型中,人口、GDP存在共线性,将人口与GDP进行单独回归并比较,发现人口因素的R2更高,AICc更小。GWR模型回归结果见表 4,不同时间内GWR模型的R2均大于OLS模型的,AICc更小,说明人口因素对空间冲突值,人口变化值与GDP变化值对空间冲突变化值的影响均存在空间异质性。

| 表 4 GWR模型回归结果 Tab.4 Regression Results of GWR Model |

|

① 人口因素的空间异质性。如图 2所示,随着时间变化,与人口因素呈现正相关关系的区域持续增多。在2015年,人口数量与空间冲突强度呈负相关的区域大多数位于“环京津贫困带”国家级贫困县[14]。这些县在空间资源的竞争中呈现弱势,并且这些区域的土地利用效率可能较低,从而导致了高强度的空间冲突。

|

| 图 2 GWR模型人口因素回归系数的空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Regression Coffiecients of Population in GWR Model |

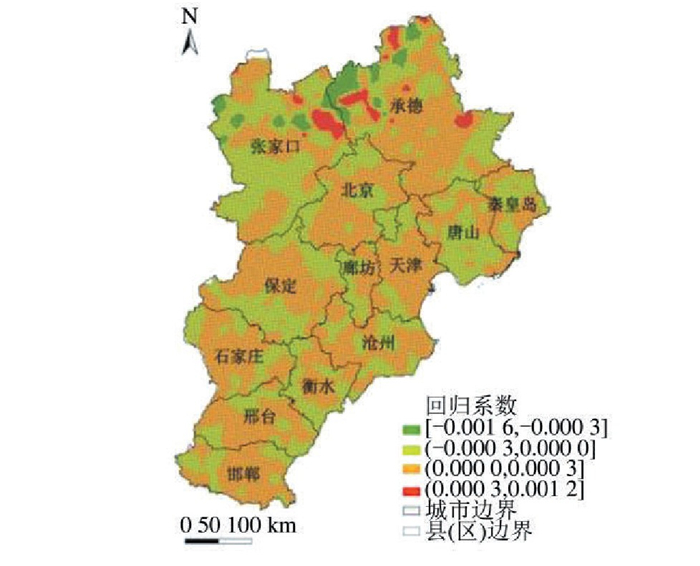

② GDP变化因素与人口数量变化因素的空间异质性。由图 3可知,2000—2010年,GDP变化值对空间冲突变化值的影响存在明显的区位差异:在主要城市的中心区,GDP的增加与空间冲突值的升高呈正相关,而在其他区域,特别是城市行政区划的边界处或城乡过渡带,两者呈现负相关关系。

|

| 图 3 2000—2010年GWR模型GDP变化值回归系数空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Regression Coffiecients of GDP Change Values in GWR Model from 2000 to 2010 |

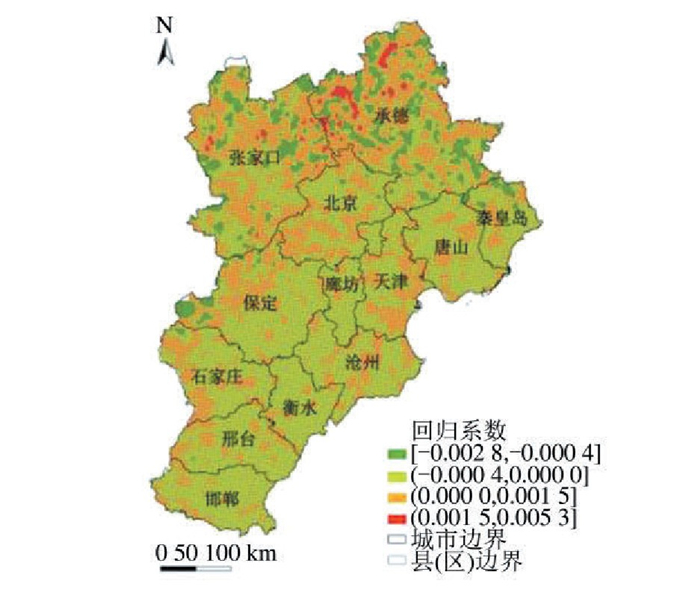

由图 4可知,2010—2015年,在京津冀城市群的绝大多数区域,人口数量的增加会使空间冲突降低,而在一些区域,特别是张承地区与北京市的交界处,人口数量的增加会加剧空间冲突。

|

| 图 4 2010—2015年GWR模型人口变化值回归系数空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Regression Coffiecients of Population Change Values in GWR Model from 2010 to 2015 |

综上所述,可将京津冀城市群区域归纳为以下两个典型类别:

① 经济社会发展已经达到一定程度的区域。人口数量的增加使得空间冲突绝对值达到较高的水平,但是人们已经开始对生态环境予以重视并采取生态治理手段进行修复,空间冲突水平已经得到了较好的控制,后期人口数量与GDP的增加反而会使其呈现缓解并向好发展的趋势。

② 经济水平欠发达的区域。一方面,在与周边大城市进行博弈时,这些区域的空间资源权益更容易受到损害;另一方面,这些区域GDP的增高往往是以牺牲生态环境为代价的。所以在低人口密度的情况下也会存在较高的空间冲突值。

因此,在京津冀城市群制定相关生态政策时需要分区治理,对每个区域及相邻地区的经济发展状况进行充分了解,并不是盲目地抵制或追求经济社会发展,而是应该针对不同发展阶段与不同区位的区域实现精准施政。

3 结束语本文以京津冀城市群为例,从生态安全视角探究了不同时期空间冲突的时空演变特征,并在此基础上探讨人口和GDP因素与空间冲突绝对值及其变化值的影响关系。主要结论如下:

1)京津冀城市群在2000年、2010年和2015年空间冲突强度均值呈现持续升高的趋势,整体处于基本可控的级别,但空间生态风险较高。

2)京津冀城市群空间冲突空间分异特征明显,且在空间上存在一定的集聚效应,2000年、2010年在张承地区集聚形成的高冲突片区,在2015年转移为保定市、石家庄市、邢台市和邯郸市西北部高冲突带。

3)京津冀城市群空间冲突绝对值及其变化值的影响因素具有明显的阶段性与空间异质性。经济发达的区域已经较好地控制住了人口数量和GDP的增加对空间冲突的影响,空间冲突向缓解的方向发展;经济欠发达区域人口数量和GDP的增加往往会带来空间冲突强度的增加。

由于京津冀城市群土地利用覆盖数据的获取途径不同,区位、产业、政策等社会经济与空间指标对城市群的土地利用空间发展也有一定影响,在未来的研究中还需要进行完善。

| [1] |

土地利用冲突分析: 概念与方法[J]. 地理科学进展, 2006, 25(3): 106-115. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2006.03.013 |

| [2] |

土地利用冲突的理论与诊断方法[J]. 资源科学, 2012, 34(6): 1 134-1 141. |

| [3] |

空间冲突的演变特征及影响效应: 以长株潭城市群为例[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 717-723. |

| [4] |

基于生态安全的快速城市化地区空间冲突测度: 以长株潭城市群为例[J]. 自然资源学报, 2012, 27(9): 1 507-1 519. |

| [5] |

基于经济学视角的空间冲突形成原因及其风险测度: 以长株潭城市群为例[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2013, 36(3): 90-94. |

| [6] |

环杭州湾城市群土地利用的空间冲突与复杂性[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1 630-1 642. |

| [7] |

孙丕苓. 生态安全视角下的环京津贫困带土地利用冲突时空演变研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2017.

|

| [8] |

基于生态安全的空间冲突测度与影响因素研究: 以昆明市为例[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(5): 141-150. |

| [9] |

若尔盖县生态系统脆弱性遥感监测评价[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(2): 11-14. |

| [10] |

三峡库区(重庆段)土地利用空间冲突类型识别及驱动机制研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2019, 38(2): 65-71. |

| [11] |

Anselin L, Florax R J G M, Rey S J. Advances in Spatial Econometrics[M]. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004.

|

| [12] |

Brunsdon C, Fotheringham S, Charlton M. Geographically Weighted Regression[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series D(the Statistician), 1998, 47(3): 431-443. DOI:10.1111/1467-9884.00145 |

| [13] |

快速城市化进程中的区域剥夺行为与调控路径[J]. 地理学报, 2007, 62(8): 849-860. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2007.08.007 |

| [14] |

大都市区贫困带旅游精准扶贫模式与路径探析: 以环京津贫困带22个国家级贫困县为例[J]. 中国软科学, 2019(7): 81-90. |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46