| 时空大数据在空间优化中的应用 |

2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079;

3. 地球空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉,430079;

4. 武汉市测绘研究院,湖北 武汉,430022

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Collaborative Innovation Center for Geospatial Information Technology, Wuhan 430079, China;

4. Wuhan Geomatics Institute, Wuhan 430022, China

空间优化是地理学的重要研究领域,为基础地理理论的研究提供理论与技术支持,是计量地理的重要方法[1]。由于空间优化能够提供在一定优化期限内,资源、实体等的高效配置与最佳空间组织[1, 2]。因此在自然资源管理、土地利用规划、政策制定、交通布局优化、商业选址等方面有着广泛的应用[1]。现有对空间优化的研究多基于对地观测数据、调查统计数据,而这些数据是静态、结构化、概括、相对单一的,且更新周期长、获取成本高,难以全面、实时、细粒度地刻画各类要素的现状格局与发展演变趋势。

伴随着全球数据量的指数式增长,大数据时代已经来临[3]。大数据具有数据量巨大、类型多元、流转快速等特点,被应用于互联网、金融、商业零售、咨询服务、医疗健康等领域[4],深刻影响国家的社会经济发展以及个人工作生活[5]。其中蕴含时空信息的时空大数据是大数据的重要组成部分,有着巨大的研究利用价值[6]。传统时空大数据包括遥感影像、地理国情普查等对地观测大数据以及统计、部门调查等社会经济大数据。在移动互联网、社交媒体、传感器等技术快速发展与普及的背景下,涌现了大量具有时空标记的互联网、社交网、物联网大数据,这些数据具有实时、动态、多元、覆盖全面等特点,能全面而精细地刻画人类活动时空特征,反映地表各要素的空间格局特征与演变过程,为空间优化的要素现状与发展演变趋势分析提供了强大的数据支撑。

本文分析了大数据发展历程、特征、定义以及其带来的变革影响,概括了时空大数据的定义与特征;综述了宏观(全国)、中观(省域)、微观(市县)3个尺度下的各种空间优化,如国土开发空间格局优化、土地利用空间优化配置、交通空间格局优化、人口分布空间优化配置、公共服务设施空间布局优化、产业布局优化等;将时空大数据在各类空间优化中的应用归纳为以下7大类:①城市(镇)体系空间结构分析;②自然生态环境监测;③土地利用分析;④产业结构及空间布局研究;⑤人口分布与活动特征分析;⑥交通需求及交通设施的分析与监测;⑦公共服务设施供需分析等,并分别梳理了国内外的相关应用研究。本文对时空大数据在空间优化中应用的总结能为相关研究提供参考。

1 大数据与时空大数据 1.1 大数据时代全球数据量在过去的十年中呈现指数式地增长[3],自2010年数据量突破ZB级(1021字节)后,在2020年将达到35 ZB[7]。相关研究认为,大数据及其分析是现代科学与商业的中心[8]。大数据主要来源于在线交易、邮件、视频、音频、图片、日志、搜索记录、健康记录、社交网络、科研、传感器、手机等数据源,“数量巨大”是大数据的主要特征[8]。在此基础上,Laney提出的数据管理3大挑战,即Volume(数据量大)、Variety(数据类型多样)、Velocity(数据流转高速)[9],被其他学者借鉴用于描述大数据,形成大数据的“3V”特征[10],此外, 业界还增加了Value(数据价值密度低)、Veracity(数据真实性)等特征,形成了大数据的“4V”、“5V”特征。从对大数据的特征描述开始,学术界试图去定义这一时髦但仍旧含糊的概念[11]。de Mauro等[11]在综合了十余种学术研究和定义的基础上,认为大数据是“一种信息资产,具有体量巨大(Volume)、种类繁多(Variety)、流动快速(Velocity)等特点,需要通过特定的技术手段和分析方法才能从中获得价值(Value)”。

大数据不仅带来了数据上的变革,其研究范式、技术手段、分析方法都较传统发生了巨大变化。与传统统计基于采样、推断的研究范式不同,大数据具有全样本性,几乎能覆盖全部数据,并出现了数据驱动的研究范式[3];在技术手段上,传统的数据库、单机分析计算的架构已无法满足大数据研究需求,HDFS、MapReduce、HBase、Pig、Flume、NoSQL数据库等新技术不断涌现[3, 8];在分析方法上,除传统的统计模型外,数据融合与集成、机器学习、智能算法、自然语言处理、视频/音频挖掘、社交媒体分析等方法也得到了广泛应用[11, 12]。

在国外,大数据较早就得到了学术界、工业界、政府的重视。早在2008年,《Nature》就出版了以大数据为主题的专刊,《Science》也在2011年推出了大数据处理关键技术专刊[13];Google、Microsoft、Amazon、Facebook等国外主流科技公司都拥有自己的大数据项目,如大数据存储、计算的关键技术就由谷歌首先提出(如GFS、MapReduce与BigTable等技术)[13-15];美国政府在2012年3月启动“大数据研发计划”,这是互联网技术后科技界最大的发展提案[13]。日本、英国也在2013年先后提出了其大数据国家战略[16]。

国内大数据研究起步虽晚,但在政府、高校、企业的积极推动下获得了蓬勃的发展。2015年8月,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,提出全面推进中国大数据的发展和应用,加快建设数据强国。2016年的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要实施国家大数据战略。2017年1月工信部印发了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,为保障大数据产业健康快速发展提供具体措施;2017年国家发展与改革委员会批复了大数据系统计算技术国家工程实验室、大数据系统软件国家工程实验室、大数据分析技术国家工程实验室等13个国家级大数据实验室,由清华大学、中国科学院等承担建设。国内开设大数据专业的高校也由首批的3所,扩展到2018年的283所;阿里巴巴、腾讯、百度等科技公司在大数据上均有布局,如阿里巴巴将自身定位为“数据公司”,旗下的大数据云计算平台阿里云是世界第三大公共云提供商;腾讯、百度均投入大量人力物力开设大数据实验室。

1.2 时空大数据麦肯锡在2011年的一项报告指出大数据未来的5大应用主题,分别是健康、政府公共、商业零售、制造业以及个人位置。其中个人位置数据将用于智能路线、紧急事件响应、基于地理位置的广告、城市规划等方面[17]。另有研究显示,与位置相关的数据在2009年即达到PB级别,并每年以20%的速度增加。到2020年,对地理位置大数据的应用将为全球消费者每年节省超过6 000亿美元[18]。由此可见,蕴含时空信息的数据是大数据的重要组成部分,且具有巨大的利用价值[6]。

对于时空大数据的定义,李德仁等[19]认为时空大数据是大量与时空位置有关、由各种传感器产生且反映自然与人类活动的数据。王家耀等[20]认为时空大数据是时空数据和大数据的融合,在统一的时空基准下,存在于时空中与位置直接或间接相关的大数据。因此,时空大数据本质上是大数据,具有大数据的普遍性特征。同时又因其与时空位置直接或间接相关,而具有空间性、时间性、尺度性、多维性、多源异构性等特点[19, 20]。

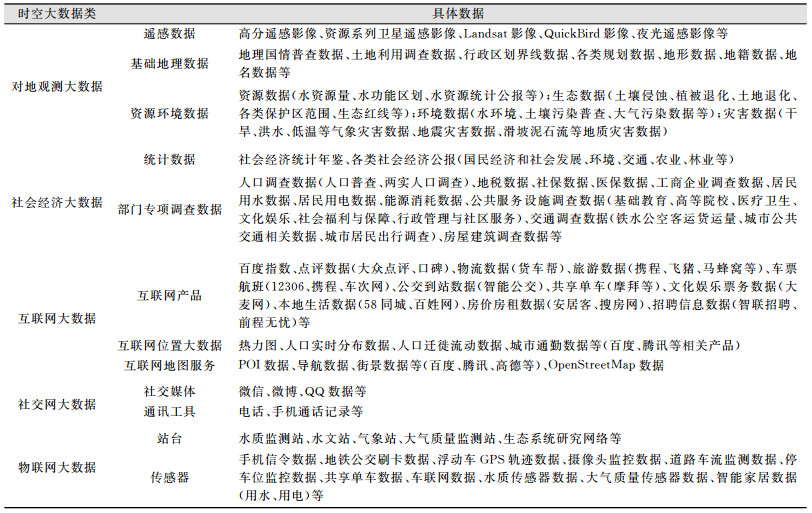

时空大数据包括传统时空数据以及在传感器、通讯技术发展下产生的新型时空大数据。传统时空数据有对地观测数据、社会经济数据等,其本身就是大数据[18]。如遥感数据就是典型的大数据,国家级遥感数据能达到PB级别,且随着时间的推移,数据还会不断增加;此外互联网、社交网、传感器作为大数据的3大主要来源[3],也产生了大量时空大数据。如城市传感器系统构成的物联网能实时监测,产生空气质量、水位、交通流量、停车位数量、电力需求、突发事件、人类移动等时空大数据,为城市健康医疗、交通、应急响应等方面提供数据支撑[21, 22]。因此,本文将时空大数据分对地观测大数据、社会经济大数据、物联网大数据、互联网大数据、社交网大数据等5类,如表 1所示。

| 表 1 各类时空大数据 Tab.1 Various Categories of Spatio-Temporal Big Data |

|

2 空间优化研究

长期以来,空间优化是地理学的重要研究领域,为基础地理理论的研究(如地租理论、中心地理论等)提供理论与技术支持,是计量地理革命中的基础方法[1]。空间优化提供某一规划期内,实体、资源、货物等的高效配置与最佳空间组织[23, 24],在自然资源管理、土地利用规划、政策制定、交通布局优化、商业零售等方面有着广泛的应用[1]。

空间优化是使用数学计算方法,在特定约束条件下得到地理决策问题最优解的过程。一个优化问题通常包括决策变量、目标函数与约束条件3部分。有别于一般优化问题,空间优化在这3部分的设计中考虑了距离、领接性、连通性、包含、相交等空间维度信息。空间优化是一个广泛的概念,在不同空间尺度下有着不同的优化对象、目标与技术方法,可分为宏观、中观、微观3个层面。

2.1 宏观空间优化国土空间开发格局优化是宏观层面的空间优化。现有国土空间开发格局优化的研究可分为以主体功能区划为代表的空间管制研究以及国家城市空间体系研究。

1) 国土开发空间管制。国内对国土开发空间管制的研究主要集中在主体功能区划上[25]。主体功能区划是以服务国家自上而下的国土空间保护与利用的政府管制为宗旨,确定地域单元在不同尺度下的开发与保护的核心定位的过程[26],可抽象为在不同功能区划下寻求综合收益最大化的空间优化问题[24]。主体功能区划的关键在于区域功能的识别。对于区域功能识别构建包括可利用土地资源、可利用水资源、环境容量、生态脆弱性、生态重要性、自然灾害危险性、人口集聚度、经济发展水平、交通优势度、战略选择等10个指标项的指标体系,将区域识别为优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发4类[26]。此外“三生”(生产、生活、生态)空间识别与优化、资源环境承载力评价等也有助于主体功能区划的开展[27, 28]。

2) 国家城市体系空间格局优化。优化国家城市体系空间格局是对我国新型城镇化战略和国家主体功能区战略的进一步落实和体现[29]。对于全国尺度的城镇体系研究,先后有“H”型格局[30]、“T”型格局[31]、“点-轴系统”[32]等。在2014年颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中明确提出“两横三纵”的城镇发展战略[33]。然而,由于各类要素的不断变化,各种动力机制也在不断变化,使得国家城市体系空间格局处于动态演变的过程中[25]。因此需不断深化研究国家城市体系空间格局优化。现有研究多从城市空间分布与结构、等级规模结构与职能结构、网络空间结构等方面研究城市体系空间格局,并以流空间视角,基于人流、物流、资金流、信息流等数据研究中国城市网络空间格局[29, 33]。

2.2 中观空间优化中观层面的空间优化承接战略性的宏观空间优化,区别于实施性的微观空间,承担协调作用。中观空间优化的空间尺度为省域、城市群等,内容上与宏观层面类似,主要包括主体功能区划、城市体系空间格局优化等。

主体功能区划采取国家与省区结合的划分方法,并形成省级主体功能区划分的技术规程[24, 26]。省级主体功能区的划分在多个省份都有研究与实践,如辽宁[34]、河南[35]、福建[36]等。流域、经济带、省域城市体系空间结构及其优化是当前空间优化的一大研究热门。国内相关研究几乎覆盖了所有的省区,以及主要的经济区、经济带,包括长三角[37, 38]、京津冀[39]、长江经济带[40, 41]等。此外,中观层面的空间优化还包括区域、省域[42-44]的交通网络空间布局优化、产业空间优化[45-47]、人口空间格局优化[48]等。

2.3 微观空间优化微观层面的空间优化是在市县(乡)层面,对上层空间优化的具体落地实施,需满足上层空间优化的战略定位与限制条件。微观层面的空间优化包括土地利用空间优化配置、交通空间格局优化、人口空间优化配置、公共服务设施空间优化配置、产业分布空间优化等内容。

1) 土地利用空间优化配置。土地利用空间优化配置是在土地利用数据结构优化的基础上,兼顾土地利用的空间布局优化,有利于提高土地资源配置的科学性与精确性。土地利用优化配置的主要内容包括评价区域土地利用现状、预测区域土地利用需求状况、评价土地开发适宜性、明确区域发展目标、选择空间优化配置模型方法形成相应方案等[49, 50]。国内外对土地利用空间优化配置的研究主要集中在空间优化模型算法的构建与改进上,如CLUE-S模型[51]、元胞自动机[52]、多智能体系统[53, 54]等模型,遗传算法[55, 56]、蚁群算法[57]、微粒群算法[58, 59]等优化算法。同时,也有学者关注基于基本优化模型与算法,开展多目标优化技术研究[60-62]。

2) 交通空间格局优化。交通是城市的4大基本功能之一,是区域间联系的必要基础。交通空间格局优化需分析交通设施现状,并预测所在区域社会经济及交通需求,在一定优化目标(如乘客平均出行时间最小化[63, 64]、直达客流密度最大[65]等)及约束条件下开展[66, 67]。微观尺度的交通空间格局优化主要针对道路交通、公交、地铁等城市内部交通形式,开展道路路网布局优化[66-68]、公交线路(网)优化[65, 69]、公交站点布局优化[64, 70]、地铁线路(网)优化[63]、地铁站点分布优化[71]、地铁站点出入口布局优化[72]等方面的研究。

3) 人口分布空间优化配置。人口是影响社会经济发展的重要因素[73],其分布将直接影响土地利用、交通规划、公共基础设施布局等方面[74]。人口分布的空间优化方法主要有以下两类[73]:①明确影响机制,采用回归等方法对人口演变进行预测,如刘爱华等[74]结合人口普查数据分析天津市人口分布的时空规律,并对其趋势进行预测,在此基础上提出相关优化意见;②基于空间适应性评价,面向生态环境、社会经济效益最优开展优化,如段学军等[75]基于无锡市生产、生活、生态价值评价,对人口分布的效益目标函数进行优化,得到人口鼓励、适度、控制的增长区和人口削减区。

4) 公共服务设施空间优化配置。公共服务设施有助于提高居民的生活水平[76],合理优化布局公共服务设施有利于提高设施利用效率、提升居民生活质量,是贯彻“以人为本”理念的重要举措[77]。公共服务设施空间优化配置问题本质上是一类复杂的多目标优化问题,需明确设施的服务能力及服务对象的需求,建立优化目标与约束条件,使用等多目标微粒群算法[77]、二次规划[78]、位置分配模型[79, 80]方法,确定公共设施的空间布局。常考虑的优化目标包括可达性[81]、服务成本[79, 80]、服务覆盖人口[77, 82]等,此外针对特定设施会考虑设施容量[83](对于避难设施)、公平性[78](对于教育设施)等。公共服务设施空间优化配置被运用于避难场所[81, 83]、学校[78, 84]、医院[79]、污水处理[80]、公共文化设施[82, 85]等的空间布局优化中。

5) 产业布局空间优化。产业布局是指产业在一定区域范围内的空间分布与组合,优化产业空间布局能推动不同层次产业间的紧密联系与协调发展,促进区域产业发展[86]。各类经济开发区、园区是产业的重点布局发展区域,不同类型的产业园区有其不同的空间布局优化目标与手段,如污染型工业产业的空间优化是基于多风险叠加的区域环境风险评价进行环境风险分区,以此指导产业布局[87];物流园区的布局则以最小化配送费用为优化目标,建立数学模型求解[88]。

6) 农村居民点空间布局优化。农村居民点是镇以下的居民点,是“三农”(农业、农村、农民)的主要载体,是农民生产、生活的重要空间[89]。农村居民点布局空间优化是解决当前布局分散、土地低效利用的重要途径,能促进农村城镇化、现代化与产业规模化[90]。当前,农村居民点布局空间优化研究大多从自然生态、生产、生活、交通、社会经济等方面开展适宜性评价,在此基础上使用加权Voronoi图确定重点发展区域的作用范围,划定城镇化型、重点发展型、迁移型等居民点范围,制定迁移优化方案[91, 92]。也有学者基于智能优化视角,以最小总迁移距离、最大聚集度、最大适宜度为优化目标,在面积、相邻性等约束条件下,使用微粒群算法、多智能体模型等开展优化研究[93, 94]。

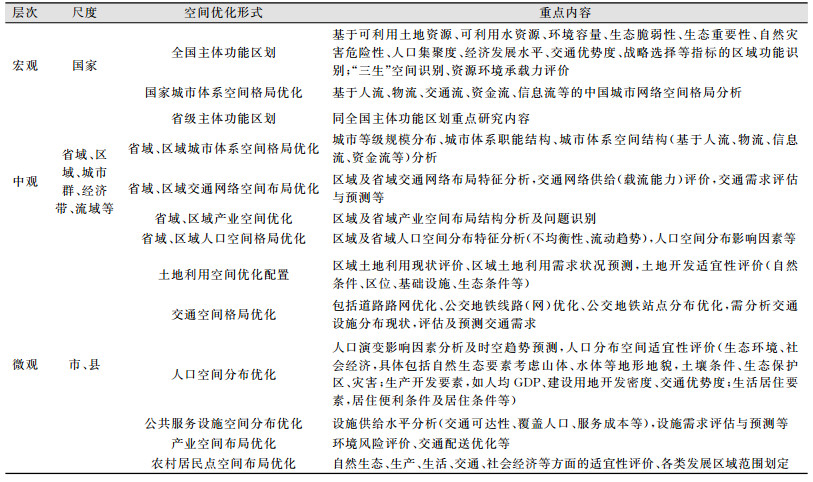

3 时空大数据在空间优化中的应用总结各层级空间规划的重点内容(表 2),发现各类空间优化均需明确区域与城市内部的人口、土地利用、经济产业、交通、公共服务等多种要素的现状格局与发展演变趋势,在此基础上开展适宜性评价、功能区划分、影响因素分析、算法优化等研究。如主体功能区划需结合各研究单元内部的土地利用、生态、环境、人口、经济、交通等多种要素空间格局构建指标体系,识别研究单元所属功能区;城市体系空间优化需分析以人流、物流、交通流等城市流表征的城市(镇)体系空间格局;城市人口空间格局优化需分析城市内部人口空间格局及发展变化趋势,结合自然条件、生态、环境、交通、经济等要素开展人口分布适应性评价;交通空间格局优化、公共服务设施空间分布优化均需分析交通、公共服务格局现状,并评估与预测交通、公共服务设施的需求。

| 表 2 各层次空间优化重点内容 Tab.2 Key Content of Various Spatial Optimizations |

|

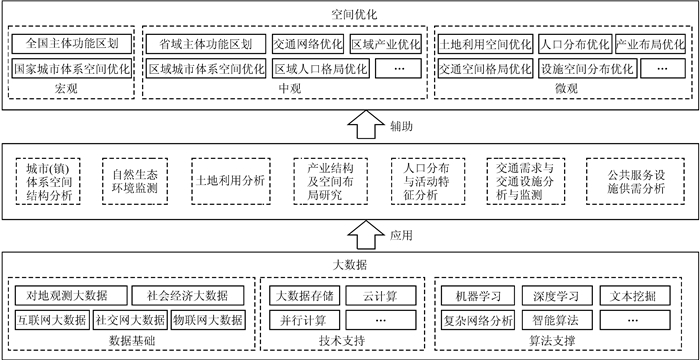

传统空间优化使用的数据是静态、结构化、概括、相对单一的,且更新周期长、获取成本高,缺乏对个体的空间活动与行为模式的关注,难以全面、实时、细粒度地刻画各类格局。在移动互联网、物联网等技术的发展与普及下,使得人、地时空信息及其社会经济属性的连续观测成为可能,出现了具有实时、动态、多元、覆盖全面等特点的时空大数据,能全面精细地刻画人类活动时空特征,反映地表空间格局特征与演变过程,为空间优化的空间格局获取与分析提供了强大的数据支撑。且开放于互联网的数据(如OpenStreetMap、推特、微博等数据)为研究的数据获取提供了极大的便利[95]。此外,依托大数据技术的强大计算能力与丰富的算法(如机器学习、深度学习、复杂网络分析等),能分析各类格局的时空演变机制,预测其时空变化。时空大数据在空间优化中的应用可以总结为7个方面(图 1)。

|

| 图 1 大数据在空间优化中的应用 Fig.1 Application of Spatio-Temporal Big Data in Spatial Optimization |

3.1 城市(镇)体系空间结构分析

流空间视角下的城市体系空间格局研究,以城市为节点,城市间的人流、物流、资金流、信息流、交通设施等为节点间联系,构建城市体系网络,分析城市体系的等级规模、网络空间结构、城市间互动关系等特征。

对地观测大数据、社会经济大数据是过往研究城市体系空间格局的主要数据源。如使用地图、部门调查、统计年鉴等数据,获取航空线路[96]、铁路线路[97]、高速公路[98]等交通设施联系以及航空客流[99]、铁路客流[100]、人口流动[101]等要素流动信息。近年来,移动互联网、传感器等技术的成熟,精细、实时的互联网大数据、社交网大数据、物联网大数据越来成为表征人流、物流、信息流、交通等城市联系的重要载体,为城市体系格局的研究提供了丰富的数据。在互联网数据方面,Li等[102]采用百度、腾讯、奇虎等提供的互联网数据,对中国春运期间的人口流动现象进行时空分析,研究识别出客流高峰时期,并发现该人口流动网络具有明显的多中心和地理集聚特征。陈伟等[103]抓取checi.cn网站数据获取中国289个地级以上城市间的公路客流数据,以此显示中国城市体系网络功能结构和区域效应,并分析挖掘其空间格局特征。薛红木等[104]使用互联网地图导航数据,获取中国288个城市之间的道路交通可达性联系。叶磊等[105]使用互联网数据,开展基于物流企业联系的城市网络研究,并采用网络分析法对长三角城市群网络空间结构及其形成影响因素进行分析。在社交大数据上,贺泽亚等[106]采用社交网站“街旁”的52.1万用户的跨城市签到记录,构建跨城市体系网络,采用引力模型、回归分析等方法,分析地理单元的经济发展水平、产业结构、人口规模和结构等因子对城市空间相互作用的影响。Ratti等[107]对基于电话通信数据构建的英国城市体系空间网络进行社区发现。研究显示,基于网络空间划分的区域与传统的行政边界高度重合,揭示了英国城市体系空间组织与地理界线之间的相互关系。此外,新浪微博[108]、推特[109]也是构建城市体系网络的重要社交数据源。在物联网大数据上,柯文前[110]使用江苏省高速公路收费站交通流海量、连续监测数据构建江苏省城市交通流网络,采用空间分析、网络分析等方法,挖掘省域城市体系内城市相互作用关系的时空耦合结构与城市关联模式,验证了交通流监测数据在城市体系时空网络分析上的可行性。

3.2 自然生态环境监测以前对区域生态环境状况的追踪研究多采用对地观测、生态环境公报等数据。近年来,生态环境领域的信息采集、加工与处理逐渐信息化与数字化,产生的自然生态环境大数据在区域生态环境状况监测、重大生态环境问题预警等方面发挥着巨大的作用[111]。生态环境大数据主要包括对地观测大数据(遥感影像、地理国情普查、资源环境调查数据等)、部门专项调查数据、传感器数据等。

其中各类站台、监测网络、传感器产生的连续观测记录为自然生态环境监测提供第一手真实数据。国家针对农田、森林、沙漠等9大重点生态用地建立生态系统研究监测网络,服务于各类生态研究,已在国际上具有重要影响力[111, 112]。水利、林业、农业、环保、气象等部门都建立了各自的监测网络,提供了大量自然生态环境监测数据,如各级水文站、空气质量监测站、气象站等[22]。此外,在智慧城市、物联网技术的高速发展下,由各类城市传感器构成的自然生态环境监测网络将提供小尺度、精细的生态环境数据。如“哥本哈根车轮”计划在自行车车轮上安装传感器,通过群体的力量监测城市各部分的温度、湿度、二氧化碳、一氧化碳浓度等[113]。Rathore等[21]构想了使用各种传感器、基于物联网技术的智慧城市系统,包括天气监测、水体监测、环境监测等子模块,提供气温、风速、河流湖泊水位、大气污染、噪声等数据。伦敦市提供的“London Dashboard”服务对各类传感器收集的数据进行可视化,展示城市内部空气质量、天气状况、河流水位等数据的实时分布情况[22]。

3.3 土地利用分析土地利用现状数据仅反映一定空间范围内的用地类别,难以反映用地的强度及其详细社会经济属性。当前数据背景下,兴趣点(point of interest,POI)、手机信令、房价等数据成为分析城市土地利用特征的重要补充。如有学者认为POI数据能直观反映城市功能分区情况,有助于更精确地提取细致城市土地利用信息,识别城市内部功能分区[114, 115]。Yin等[116]使用热红外遥感影像数据反演武汉市地表温度,分析城市热岛效应格局,并探究土地利用、城市形态对城市热岛形成之间的关系。Liu等[117]使用夜光遥感数据提取人类活动范围,并分析其与城市用地扩张之间的关系。Pei等[118]则使用新加坡手机信令数据,提取各统计单元手机在线人口时序变化特征,据此对城市土地利用进行分类,获得了58.03%的分类精度。

3.4 产业结构及空间布局研究过往对产业结构及其空间布局的研究多使用土地利用数据、社会经济调查数据、统计数据等,难以精准、细致地反映区域产业结构与空间布局。物流数据是一类重要的时空数据,许多研究验证了产业结构与物流特征之间的相关性[119, 120]。因此可根据区域间物流的数量、构成结构与分布,获取区域产业结构、用地规模与空间分布。在大数据时代,以“移动互联网运营商、工业链和物流链为依托,通过大数据和云计算程序处理、调度和指挥各类物流资源”[121]的方式已成为当前物流行业的发展方向,物联网、车联网、移动设备、智能芯片收集的大量物流数据将成为产业结构及空间布局分析的重要数据源。

3.5 人口分布与活动特征分析传统上对人口格局的研究仅使用静态、概括的统计数据,从数量上描述人口特征,而忽略了人群在空间上的动态与活动。在大数据背景下,涌现了大量具有时空标记、反映个体时空行为的时空大数据。这些大数据能充分感知人群的空间分布与活动,分析动态人群活动空间特征,为土地利用空间优化配置、人口分布空间优化配置、交通及公共服务设施优化布局等奠定了坚实基础。

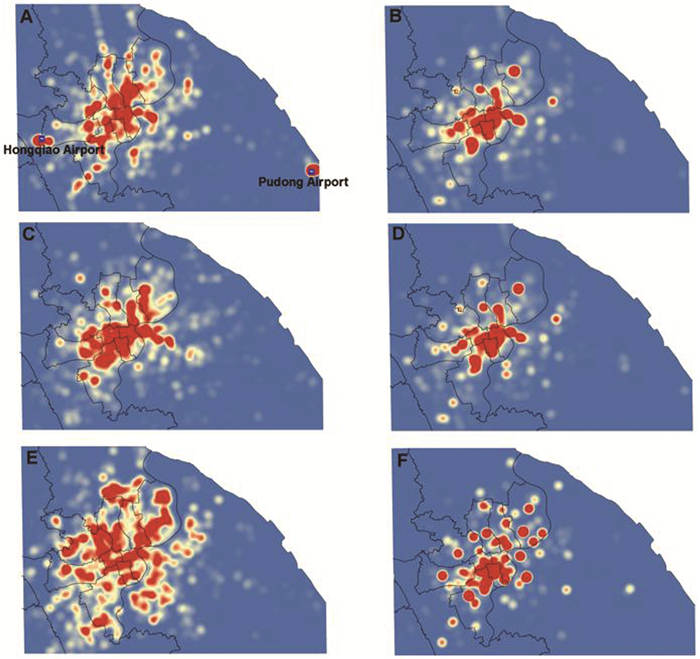

带有位置标记的社交媒体数据在提供位置数据的同时,也附带个体在该位置的活动信息。因此成为研究人类复杂行为及动态社会经济现象的重要数据源[122]。如Wu等[123]采用上海市一年内的1 500万条社交媒体签到记录,分析人口的活动时空分布与出行行为特征(图 2)。文献[124, 125]采用推特数据,分别分析了澳大利亚、芝加哥的人类行为及出行活动特征。国内学者也采用新浪微博数据进行了类似研究[126, 127]。

|

| 图 2 Wu等基于社交媒体签到数据绘制的上海市人口不同活动空间分布特征[123] Fig.2 Spatial Distributions of Different Activities in Shanghai (by Wu et al. Using Social Media Check-in Data)[123] |

城市中各类传感设备,如手机、刷卡设备、车载GPS等,也能记录个体的空间位置与活动轨迹。如刘耀林等[128]使用武汉市手机数据提取城市内部就业人口的流动情况,分析了其特征及形成机制; Jiang等[129]提出了一套基于手机数据的居民出行活动模式的提取方法,并使用新加坡手机数据进行实例研究,分析居民出行活动模式的空间特征。Briand等[130]采用刷卡数据,并使用高斯混合模型,根据乘客出行活动的时间特征对进行聚类,识别出多种出行活动模式。

此外,互联网地图厂商提供的位置大数据服务也能反映城市内部实时人口分布与活动。如王录仓基于武汉市主城区多时相百度人口热力图,分析了人口分布的集聚模式及人口流动的时空特征[131]。

3.6 交通需求及交通设施的分析与监测交通流与交通设施的监测、调查与分析是城市交通格局分析的主要内容,能为优化城市道路交通、交通规划、环保等提供相关参考。交通需求分析的主要手段是获取交通出行OD(origin-destination)。传统上采用统计调查数据获取交通出行OD矩阵[132],但这种方式样本量有限、收集耗费大、时效性较差;交通设施的监测与分析主要依靠道路网数据、调查数据,开展交通线网分析、交通设施服务状况评价、交通设施可达性分析等研究,难以实时反映交通设施的使用状况。大数据背景下,出现了覆盖全面、动态实时的交通大数据,有助于消除决策判断的模糊性,对交通研究对象认识更加深刻[133]。下面从监测站点大数据、浮动车GPS数据、公交地铁/刷卡数据、手机数据等方面综述各类大数据在交通需求与交通设施监测与分析中的作用。

1) 监测站点数据。采用监测站点数据开展交通需求预测、交通设施拥堵识别的研究,如Hong等[134]采用北京到拉萨的G6公路的车流量监测数据,使用KNN(K-nearest neighbor)算法预测短时道路交通流量需求。类似的研究还使用回归分析[135]、SOM(self-organizing map)模型[136]等方法,也有学者使用监测车流数据,基于改进元胞对交通拥堵现象进行自动检测[137]。

2) 浮动车GPS数据。浮动车一般是指安装了车载GPS定位装置并行驶在城市主干道上的公交汽车和出租车。浮动车数据常用于监测交通流量、反映交通状态,在短期车流速度预测[138]、交通拥堵识别与监测[139]等方面均有应用。

3) 公交/地铁智能卡数据。智能卡数据能推算公交客流、OD等信息,是传统居民出行OD调查的重要补充。城市居民通勤模式分析是智能卡数据的重要应用领域,如王月玥[140]使用IC卡刷卡、公交GPS定位等多种数据,分析北京市居民公交通勤的距离、时间、换乘等特征。Long等[141]结合北京公交刷卡数据、出行调查数据分析北京市的职住组织;出行OD矩阵推算也是智能卡数据的重要应用,如Farzin[142]在巴西圣保罗开展结合车辆定位数据与刷卡数据的出行OD识别,提高了OD矩阵的推算精度;此外刷卡数据还可以监测分析公交设施使用状况,如统计站点流量数据,使用聚类分析[143]、复杂网络分析等方法来揭示公交站点使用状况的时空特征。

4) 手机信令数据。手机信令数据在交通需求分析上可获取出行OD信息、揭示居民通勤行为特征等。如Alexander等[144]使用数百万匿名用户的手机数据,识别居民通勤行为并获得居民通勤OD矩阵,其结果经检验与出行调查结果吻合较好,类似的研究还有文献[145, 146]等;此外, 使用手机信令数据在交通设施监测分析上也有广泛的应用,如城市道路交通流量预测[147],道路拥堵检测[148]、客运枢纽客流特征分析[149]等。

3.7 公共服务设施供需分析公共服务设施的研究需秉承以人为本、服务于人的理念,传统地理信息数据及统计年鉴、部门调查数据仅仅反映公共服务设施的空间分布及概略的属性信息,难以详细刻画公共服务设施的服务供给状况,不足以体现人的使用需求。移动互联网技术、传感器技术发展下产生的大量时空大数据能实时追踪个体行为、记录个体需求与喜好,在公共服务设施的供需分析中有着广泛应用。

1) 各类互联网产品在提供丰富服务的同时,也记录着大量用户在出游、餐饮、休闲娱乐等方面的需求。如严江平等[150]使用“马蜂窝”网站上记录的网络游记,获取游客在兰州市旅行的时空行为,分析游客对各景点的旅游偏好及热门线路,为核心旅游景点的餐饮、娱乐、购物设施配置及热门线路间的交通设施建设提供相应参考;夏令军等[151]基于我国335个地级以上城市的“大众点评”餐饮数据,分析各类型餐饮设施的空间分布特征及其影响因素;Liu等[152]采集百度地图的文化、运动、娱乐等休闲设施的POI数据,分析设施集聚特征,并揭示其与人口密度、商业中心分布的相关性。

2) 互联网地图服务提供的实时导航、热力图等功能也能用于设施空间服务范围、设施需求量的评价与估计中。如Zhou等[153]使用Google导航API(application progrothming interface)评价了美国中西部6个城市的公园绿地的可达性,Yin等[154]采用OpenStreetMap提供的路网数据、百度地图提供的医院POI数据,计算医疗设施可达性,分析公共医疗设施空间分布的不均衡性。

3) 传感器能追踪个体时空行为,监测设施使用状况,是设施供需评价分析中的重要数据源。如方家等[155]使用手机信令数据,追踪上海市大型城市公园的访客来源,以此计算各个公园空间供给范围以及市内各区域对公园的需求程度,在此基础上提出新建公园选址与优先建设顺序建议。Rathore等[21]认为智慧停车系统是智慧城市的重要组成部分,研究使用停车场车位实时监控数据分析停车场的供需情况,发现城市停车位供需的不平衡现象,为政府规划决策提供支撑。

4 结束语本文参考了近年在大数据、时空大数据、空间优化等方面的研究成果,总结分析了时空大数据、空间优化以及时空大数据在空间优化中的应用现状,讨论了以下3方面的内容。

1) 大数据是一种信息资产,具有体量巨大、种类繁多、流动快速等特点,带来了全新的研究范式、技术手段与分析方法。时空大数据是与时空位置相关的大数据,具有空间性、时间性、尺度性、多维性等特点,能反映自然与人类活动,具有巨大的利用价值。

2) 空间优化是地理学的重要研究领域,是使用数学方法,在特定约束条件下得到地理决策问题最优解的过程。空间优化是一个广泛的概念,按空间尺度可以分为宏观、中观与微观等3个层次。

3) 各类空间优化均需明确区域与城市内部的人口、土地利用、经济产业、交通、公共服务等要素的现状格局与发展演变趋势。具有实时、动态、多元、覆盖全面等特点的时空大数据,能全面而精细地刻画人类活动时空特征,反映地表空间格局特征与演变过程,为空间优化提供数据与技术支撑。

展望未来,时空大数据在空间优化中的作用将不仅仅局限于数据、技术与方法。时空大数据还将为空间优化提供新的思维与理念,在动态、实时的时空大数据支持下,能实时获得优化效果反馈,并高效推进空间优化成果升级,促成传统的空间优化向时空优化转变,这将成为未来时空大数据应用的重要方向。

| [1] |

Tong D, Murray A T. Spatial Optimization in Geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(6): 1 290-1 309. DOI:10.1080/00045608.2012.685044 |

| [2] |

高云虹, 周岩. 空间优化研究综述——动力机制, 影响因素及路径选择[J]. 科学·经济·社会, 2013, 31(2): 81-86. DOI:10.3969/j.issn.1006-2815.2013.02.018 |

| [3] |

Storey V C, Song I Y. Big Data Technologies and Management: What Conceptual Modeling Can Do[J]. Data & Knowledge Engineering, 2017, 108: 50-67. |

| [4] |

涂新莉, 刘波, 林伟伟. 大数据研究综述[J]. 计算机应用研究, 2014, 31(6): 1 612-1 614. |

| [5] |

陶雪娇, 胡晓峰, 刘洋. 大数据研究综述[J]. 系统仿真学报, 2013, 25(S1): 142-146. |

| [6] |

边馥苓, 杜江毅, 孟小亮. 时空大数据处理的需求、应用与挑战[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(6): 1-4. |

| [7] |

Gantz J, Reinsel D. Extracting Value from Chaos[R]. Framingham: International Data Corporation, Framinghan, USA, 2011

|

| [8] |

Sagiroglu S, Sinanc D. Big Data: A Review[C]. Collaboration Technologies and Systems, San Diego, USA, 2013 http://ieeexplore.ieee.org/document/6567202/

|

| [9] |

Laney D. 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety[R]. META Group, Terni, Italy, 2001

|

| [10] |

Chen H, Chiang R H L, Storey V C. Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact[J]. MIS Quarterly, 2012, 36(4): 1 165-1 188. DOI:10.2307/41703503 |

| [11] |

de Mauro A, Greco M, Grimaldi M. What Is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics[C].Applied Inverse Problems, Helsinki, Finland, 2015 http://www.mendeley.com/research/big-data-consensual-definition-review-key-research-topics

|

| [12] |

Gandomi A, Haider M. Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics[J]. International Journal of Information Management, 2015, 35(2): 137-144. DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007 |

| [13] |

Chen M, Mao S, Liu Y. Big Data: A Survey[J]. Mobile Networks and Applications, 2014, 19(2): 171-209. DOI:10.1007/s11036-013-0489-0 |

| [14] |

Dean J, Ghemawat S. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters[J]. Communications of the ACM, 2008, 51(1): 107-113. DOI:10.1145/1327452 |

| [15] |

Chang F, Dean J, Ghemawat S, et al. Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data[J]. ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), 2008, 26(2): 1-26. |

| [16] |

潘文. 我国大数据发展现状与趋势[J]. 领导科学论坛, 2017(4): 28-44. DOI:10.3969/j.issn.2095-5103.2017.04.003 |

| [17] |

Manyika J, Chui M, Brown B, et al. Big data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity[R].McKinsey Global Institute, New York, USA, 2011

|

| [18] |

Lee J G, Kang M. Geospatial Big Data: Challenges and Opportunities[J]. Big Data Research, 2015, 2(2): 74-81. DOI:10.1016/j.bdr.2015.01.003 |

| [19] |

李德仁, 马军, 邵振峰. 论时空大数据及其应用[J]. 卫星应用, 2015(9): 7-11. |

| [20] |

王家耀, 武芳, 郭建忠, 等. 时空大数据面临的挑战与机遇[J]. 测绘科学, 2017, 42(7): 1-7. |

| [21] |

Rathore M M, Ahmad A, Paul A, et al. Urban Planning and Building Smart Cities Based on the Internet of Things Using Big Data Analytics[J]. Computer Networks, 2016, 101(C): 63-80. |

| [22] |

Kitchin R. The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism[J]. GeoJournal, 2014, 79(1): 1-14. DOI:10.1007/s10708-013-9516-8 |

| [23] |

肖金成, 欧阳慧. 优化国土空间开发格局研究[J]. 经济学动态, 2012(5): 18-23. |

| [24] |

樊杰. 主体功能区战略与优化国土空间开发格局[J]. 中国科学院院刊, 2013(2): 193-206. DOI:10.3969/j.issn.1000-3045.2013.02.010 |

| [25] |

肖金成, 欧阳慧. 优化国土空间开发格局研究[M]. 北京: 中国计划出版社, 2015.

|

| [26] |

樊杰. 中国主体功能区划方案[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 186-201. |

| [27] |

樊杰, 周侃, 陈东. 生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 1-8. |

| [28] |

黄金川, 林浩曦, 漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展[J]. 地理科学进展, 2017, 36(3): 378-391. |

| [29] |

方创琳. 中国城市发展格局优化的科学基础与框架体系[J]. 经济地理, 2013, 33(12): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2013.12.001 |

| [30] |

徐炳文. 试论我国东、西部地区应采取"一个半重点"的经济发展战略[J]. 经济管理, 1985(8): 13-14. |

| [31] |

陆大道. 我国区域开发的宏观战略[J]. 地理学报, 1987(2): 97-105. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1987.02.001 |

| [32] |

陆大道. 论区域的最佳结构与最佳发展——提出"点-轴系统"和"T"型结构以来的回顾与再分析[J]. 地理学报, 2001, 56(2): 127-135. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2001.02.001 |

| [33] |

鲍超, 陈小杰. 中国城市体系的空间格局研究评述与展望[J]. 地理科学进展, 2014, 33(10): 1 300-1 311. |

| [34] |

王利, 于欣, 王丹, 等. 辽宁省主体功能区划分指标体系优化研究[J]. 资源开发与市场, 2011, 27(1): 28-31. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2011.01.010 |

| [35] |

张莉, 冯德显. 河南省主体功能区划分的主导因素研究[J]. 地域研究与开发, 2007, 26(2): 30-34. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2007.02.007 |

| [36] |

王强, 伍世代, 李永实, 等. 福建省域主体功能区划分实践[J]. 地理学报, 2009, 64(6): 725-735. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.06.009 |

| [37] |

黄彬. 通过行政区管理体制改革促进城市群结构优化——以长江三角洲城市群为例[J]. 经济社会体制比较, 2015(4): 100-107. |

| [38] |

朱元秀.长江三角洲都市圈城镇体系发展与优化布局研究[D].上海: 华东师范大学, 2005 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2005085833.htm

|

| [39] |

刘卓超.京津冀都市圈城镇体系的结构分析及优化研究[D].武汉: 华中师范大学, 2012 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1012385495.htm

|

| [40] |

陈修颖, 陆林. 长江经济带空间结构形成基础及优化研究[J]. 经济地理, 2004, 24(3): 326-329. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2004.03.009 |

| [41] |

戢晓峰, 张玲, 陈方. 物流一体化视角下城市群空间组织优化研究——以长江经济带城市群为例[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(5): 24-28. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.05.005 |

| [42] |

方大春, 杨义武. 高铁时代长三角城市群交通网络空间结构分形特征研究[J]. 地域研究与开发, 2013, 32(2): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2013.02.011 |

| [43] |

王振波, 杨励雅, 梁龙武, 等. 山东半岛城市群交通网络载流能力评估与优化研究[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(6): 808-817. DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2017.06.010 |

| [44] |

吕韬, 姚士谋, 曹有挥, 等. 中国城市群区域城际轨道交通布局模式[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 249-256. |

| [45] |

王雨村, 屠黄桔, 岳芙. 产业融合视角下苏南乡村产业空间优化策略研究[J]. 现代城市研究, 2017(10): 44-51. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2017.10.008 |

| [46] |

郑伟民, 陈聪. 福建沿海地区电子信息产业空间结构优化研究[J]. 泉州师范学院学报, 2012, 30(2): 36-41. DOI:10.3969/j.issn.1009-8224.2012.02.011 |

| [47] |

沈梦姣.长江经济带产业空间布局优化研究[D].南京: 东南大学, 2017 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10286-1017171299.htm

|

| [48] |

王振坡, 姜智越, 郑丹, 等. 京津冀城市群人口空间结构演变及优化路径研究[J]. 西北人口, 2016, 37(5): 31-39. DOI:10.3969/j.issn.1007-0672.2016.05.005 |

| [49] |

谢鹏飞, 赵筱青, 张龙飞. 土地利用空间优化配置研究进展[J]. 山东农业科学, 2015(3): 138-143. |

| [50] |

罗鼎, 许月卿, 邵晓梅, 等. 土地利用空间优化配置研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2009, 28(5): 791-797. |

| [51] |

Zhang P, Liu Y, Pan Y, et al. Land Use Pattern Optimization Based on CLUE-S and SWAT Models for Agricultural Non-Point Source Pollution Control[J]. Mathematical and Computer Modelling, 2013, 58(3/4): 588-595. |

| [52] |

黎夏, 叶嘉安. 基于神经网络的元胞自动机及模拟复杂土地利用系统[J]. 地理研究, 2005, 24(1): 19-27. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2005.01.003 |

| [53] |

Zhang H H, Zeng Y N, Bian L. Simulating Multi-Objective Spatial Optimization Allocation of Land Use Based on the Integration of Multi-Agent System and Genetic Algorithm[J]. International Journal of Environmental Research, 2010, 4(4): 765-776. |

| [54] |

袁满, 刘耀林. 基于多智能体遗传算法的土地利用优化配置[J]. 农业工程学报, 2014, 30(1): 191-199. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2014.01.025 |

| [55] |

Liu Y, Tang W, He J, et al. A Land-Use Spatial Optimization Model Based on Genetic Optimization and Game Theory[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2015, 49: 1-14. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2014.09.002 |

| [56] |

Li X, Parrott L. An Improved Genetic Algorithm for Spatial Optimization of Multi-Objective and Multi-Site Land Use Allocation[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2016, 59: 184-194. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2016.07.002 |

| [57] |

Liu X, Li X, Shi X, et al. A Multi-Type Ant Colony Optimization (MACO) Method for Optimal Land Use Allocation in Large Areas[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2012, 26(7): 1 325-1 343. DOI:10.1080/13658816.2011.635594 |

| [58] |

Liu D, Tang W, Liu Y, et al. Optimal Rural Land Use Allocation in Central China: Linking the Effect of Spatiotemporal Patterns and Policy Interventions[J]. Applied Geography, 2017, 86: 165-182. DOI:10.1016/j.apgeog.2017.05.012 |

| [59] |

Ma S, He J, Liu F, et al. Land-Use Spatial Optimization Based on PSO Algorithm[J]. Geo-spatial Information Science, 2011, 14(1): 54-61. DOI:10.1007/s11806-011-0437-8 |

| [60] |

刘殿锋, 刘耀林, 刘艳芳, 等. 多目标微粒群算法用于土地利用空间优化配置[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2013, 38(6): 751-755. |

| [61] |

Liu Y, Liu D, Liu Y, et al. Rural Land Use Spatial Allocation in the Semiarid Loess Hilly Area in China: Using a Particle Swarm Optimization Model Equipped with Multi-Objective Optimization Techniques[J]. Science China Earth Sciences, 2012, 55(7): 1 166-1 177. DOI:10.1007/s11430-011-4347-2 |

| [62] |

Yoon E J, Lee D K, Kim H G, et al. Multi-Objective Land-Use Allocation Considering Landslide Risk Under Climate Change: Case Study in Pyeongchang-gun, Korea[J]. Sustainability, 2017, 9(12). DOI:10.3390/su9122306 |

| [63] |

YalcInkaya Ö, Bayhan G M. Modelling and Optimization of Average Travel Time for a Metro Line by Simulation and Response Surface Methodology[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 196(1): 225-233. DOI:10.1016/j.ejor.2008.03.010 |

| [64] |

Chien S I, Qin Z. Optimization of Bus Stop Locations for Improving Transit Accessibility[J]. Transportation Planning and Technology, 2004, 27(3): 211-227. DOI:10.1080/0308106042000226899 |

| [65] |

于滨, 刘鸿婷, 闫博, 等. 公交线路网优化的双层模型及其解法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(2): 402-405. |

| [66] |

Tong L, Zhou X, Miller H J. Transportation Network Design for Maximizing Space-Time Accessibility[J]. Transportation Research (Part B): Methodological, 2015, 81: 555-576. DOI:10.1016/j.trb.2015.08.002 |

| [67] |

盖春英, 裴玉龙. 市域公路网布局优化模型研究[J]. 公路交通科技, 2005, 22(10): 88-92. DOI:10.3969/j.issn.1002-0268.2005.10.023 |

| [68] |

Chen X, Zhang L, He X, et al. Surrogate-Based Optimization of Expensive-to-Evaluate Objective for Optimal Highway Toll Charges in Transportation Network[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2014, 29(5): 359-381. DOI:10.1111/mice.2014.29.issue-5 |

| [69] |

Bielli M, Caramia M, Carotenuto P. Genetic Algorithms in Bus Network Optimization[J]. Transportation Research (Part C): Emerging Technologies, 2002, 10(1): 19-34. DOI:10.1016/S0968-090X(00)00048-6 |

| [70] |

崔愿, 陈绍宽, 刘剑锋. 接驳地铁系统的公共交通站台线路布置优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2013, 13(6): 176-183. DOI:10.3969/j.issn.1009-6744.2013.06.027 |

| [71] |

魏金丽, 梁平, 阎岩, 等. 城市轨道交通站点布局优化研究[J]. 青岛理工大学学报, 2008, 29(4): 88-93. DOI:10.3969/j.issn.1673-4602.2008.04.019 |

| [72] |

张欢. 优化北京地铁换乘站出入口布局研究[J]. 市政技术, 2016, 34(3): 90-93. DOI:10.3969/j.issn.1009-7767.2016.03.029 |

| [73] |

孙伟. 大都市区人口空间配置优化方法研究[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(1): 10-17. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201401002 |

| [74] |

刘爱华, 邹哲. 特大城市人口空间分布格局演变与优化策略——以天津市为例[J]. 规划师, 2016, 32(10): 103-108. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2016.10.019 |

| [75] |

段学军, 陈雯, 许刚, 等. 经济-生态导向的城市人口空间分布优化——以无锡市区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2008, 17(5): 679-679. DOI:10.3969/j.issn.1004-8227.2008.05.004 |

| [76] |

Francois P. "Public Service Motivation" as an Argument for Government Provision[J]. Journal of Public Economics, 2000, 78(3): 275-299. DOI:10.1016/S0047-2727(00)00075-X |

| [77] |

武田艳, 占建军, 严韦. 基于改进PSO的保障性社区公共服务设施配置空间优化研究[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(1): 263-272. |

| [78] |

戴特奇, 廖聪, 胡科, 等. 公平导向的学校分配空间优化——以北京石景山区为例[J]. 地理学报, 2017, 72(8): 1 476-1 485. |

| [79] |

谢小华, 王瑞璋, 文东宏, 等. 医疗设施布局的GIS优化评价——以翔安区医疗设施为例[J]. 地球信息科学学报, 2015, 17(3): 317-328. |

| [80] |

崔建鑫, 赵海霞. 城镇污水处理设施空间优化配置研究[J]. 中国环境科学, 2016, 36(3): 943-952. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2016.03.043 |

| [81] |

林子琳, 唐波. 基于GIS的学校型应急避难场所空间布局与优化——以汕头市濠江区为例[J]. 测绘与空间地理信息, 2018, 41(6): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2018.06.011 |

| [82] |

李贞. 基于GIS的陆家嘴公共文化设施空间布局及优化研究[J]. 上海城市规划, 2016(6): 51-56. |

| [83] |

李响, 徐先瑞, 易虹. 容量受限公共设施服务空间的优化组织——以上海市应急避难所为例[J]. 城市规划, 2015(1): 75-80. |

| [84] |

王伟, 吴志强.基于Voronoi模型的城市公共设施空间布局优化研究——以济南市区小学为例[C].中国城市规划年会, 北京, 2007 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZHCG200709001397.htm

|

| [85] |

朱媛媛, 杨毅, 李俊杰, 等. 武汉市公共文化服务设施的空间格局优化研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2017, 51(4): 526-533. |

| [86] |

王一波, 易明, 张尧. 湖北省技术引进、科技成果转化与开发区产业布局优化升级研究[J]. 湖北社会科学, 2015(11): 67-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2015.11.012 |

| [87] |

谢元博, 李巍, 郝芳华. 基于区域环境风险评价的产业布局规划优化研究[J]. 中国环境科学, 2013, 33(3): 560-568. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.03.026 |

| [88] |

张得志, 谢如鹤, 李双艳, 等. 物流园区布局优化模型及其求解算法研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2008, 32(6): 1 048-1 051. |

| [89] |

Liu Y, Ye Q, Li J, et al. Suitability Evaluation of Rural Settlements Based on Accessibility of Production and Living: A Case Study of Tingzu Town in Hubei Province of China[J]. Chinese Geographical Science, 2016, 26(4): 550-565. DOI:10.1007/s11769-015-0771-0 |

| [90] |

韦红吉, 张安明, 汤鹏程, 等. 乡镇农村居民点布局优化研究[J]. 中国农学通报, 2013, 29(5): 123-126. DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2013.05.023 |

| [91] |

孔雪松, 金璐璐, 郄昱, 等. 基于点轴理论的农村居民点布局优化[J]. 农业工程学报, 2014, 30(8): 192-200. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2014.08.023 |

| [92] |

贺贤华, 杨昕, 毛熙彦, 等. 基于加权Voronoi多边形的山区农村居民点优化布局——以重庆市崇龛镇与石龙镇为例[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(1): 80-89. |

| [93] |

韦燕飞, 陈燕奎, 童新华, 等. 基于改进PSO算法的农村居民点空间优化布局研究[J]. 地理与地理信息科学, 2014, 30(2): 72-76. |

| [94] |

彭金金, 孔雪松, 刘耀林, 等. 基于智能体模型的农村居民点空间优化配置[J]. 地理与地理信息科学, 2016, 32(5): 52-58. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2016.05.008 |

| [95] |

Liu X, Song Y, Wu K, et al. Understanding Urban China with Open Data[J]. Cities, 2015, 47: 53-61. DOI:10.1016/j.cities.2015.03.006 |

| [96] |

Bagler G. Analysis of the Airport Network of India as a Complex Weighted Network[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2008, 387(12): 2 972-2 980. DOI:10.1016/j.physa.2008.01.077 |

| [97] |

Jiao J, Wang J, Jin F. Impacts of High-Speed Rail Lines on the City Network in China[J]. Journal of Transport Geography, 2017, 60: 257-266. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2017.03.010 |

| [98] |

Mohmand Y T, Wang A. Weighted Complex Network Analysis of Pakistan Highways[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2013(4): 1-5. |

| [99] |

党亚茹, 陈韦宏. 基于中国优秀旅游城市的航空客运网络分析[J]. 旅游学刊, 2011, 26(2): 13-19. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2011.02.007 |

| [100] |

戴特奇, 金凤君, 王姣娥. 空间相互作用与城市关联网络演进——以我国20世纪90年代城际铁路客流为例[J]. 地理科学进展, 2005, 24(2): 80-89. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2005.02.009 |

| [101] |

王珏, 陈雯, 袁丰. 基于社会网络分析的长三角地区人口迁移及演化[J]. 地理研究, 2014, 33(2): 385-400. |

| [102] |

Li J, Ye Q, Deng X, et al. Spatial-Temporal Analysis on Spring Festival Travel Rush in China Based on Multisource Big Data[J]. Sustainability, 2016, 8(11). DOI:10.3390/su8111184 |

| [103] |

陈伟, 刘卫东, 柯文前, 等. 基于公路客流的中国城市网络结构与空间组织模式[J]. 地理学报, 2017, 72(2): 224-241. |

| [104] |

薛红木, 冯长春, 张剑锋. 高速公路网络对中国城市可达性的影响[J]. 物流技术, 2016, 35(3): 66-72. |

| [105] |

叶磊, 段学军. 基于物流企业的长三角地区城市网络结构[J]. 地理科学进展, 2016, 35(5): 622-631. |

| [106] |

贺泽亚, 吴必虎, 刘瑜. 基于社交网络签到数据的城市空间相互作用和节点吸引力研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2017, 53(5): 862-872. |

| [107] |

Ratti C, Sobolevsky S, Calabrese F, et al. Redrawing the Map of Great Britain from a Network of Human Interactions[J]. PloS ONE, 2010, 5(12). DOI:10.1371/journal.pone.0014248 |

| [108] |

甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1 031-1 043. |

| [109] |

Naaman M, Zhang A X, Brody S, et al. On the Study of Diurnal Urban Routines on Twitter[C]. ICWSM, Dublin, Ireland, 2012

|

| [110] |

柯文前.高速公路交通流网络的时空特征与城市空间关联研究——以江苏省为例[D].南京: 南京师范大学, 2015

|

| [111] |

赵苗苗, 赵师成, 张丽云, 等. 大数据在生态环境领域的应用进展与展望[J]. 应用生态学报, 2017, 28(5): 1 727-1 734. |

| [112] |

Fu B, Li S, Yu X, et al. Chinese Ecosystem Research Network: Progress and Perspectives[J]. Ecological Complexity, 2010, 7(2): 225-233. DOI:10.1016/j.ecocom.2010.02.007 |

| [113] |

郑宇. 城市计算概述[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2015, 40(1): 1-13. |

| [114] |

池娇, 焦利民, 董婷, 等. 基于POI数据的城市功能区定量识别及其可视化[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(2): 68-73. |

| [115] |

Liu X, Long Y. Automated Identification and Characterization of Parcels with OpenStreetMap and Points of Interest[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2016, 43(2): 341-360. DOI:10.1177/0265813515604767 |

| [116] |

Yin C, Yuan M, Lu Y, et al. Effects of Urban Form on the Urban Heat Island Effect Based on Spatial Regression Model[J]. Science of the Total Environment, 2018, 634: 696-704. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.03.350 |

| [117] |

Liu Y, Zhang X, Kong X, et al. Identifying the Relationship Between Urban Land Expansion and Human Activities in the Yangtze River Economic Belt, China[J]. Applied Geography, 2018, 94: 163-177. DOI:10.1016/j.apgeog.2018.03.016 |

| [118] |

Pei T, Sobolevsky S, Ratti C, et al. A New Insight into Land Use Classification Based on Aggregated Mobile Phone Data[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2014, 28(9): 1 988-2 007. DOI:10.1080/13658816.2014.913794 |

| [119] |

柳艳娇.产业结构变化对交通货运业发展影响分析[D].大连: 大连海事大学, 2007 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10151-2007062920.htm

|

| [120] |

吴峰, 施其洲. 基于熵值理论的产业结构与交通运输结构关系研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2006, 6(1): 71-74. DOI:10.3969/j.issn.1009-6744.2006.01.021 |

| [121] |

梁红波. 云物流和大数据对物流模式的变革[J]. 中国流通经济, 2014, 28(5): 41-45. DOI:10.3969/j.issn.1007-8266.2014.05.007 |

| [122] |

Liu Y, Liu X, Gao S, et al. Social Sensing: A New Approach to Understanding Our Socioeconomic Environments[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2015, 105(3): 512-530. DOI:10.1080/00045608.2015.1018773 |

| [123] |

Wu L, Zhi Y, Sui Z, et al. Intra-Urban Human Mobility and Activity Transition: Evidence from Social Media Check-in Data[J]. PloS ONE, 2014, 9(5). DOI:10.1371/journal.pone.0097010 |

| [124] |

Jurdak R, Zhao K, Liu J, et al. Understanding Human Mobility from Twitter[J]. PloS ONE, 2015, 10(7). DOI:10.1371/journal.pone.0131469 |

| [125] |

Luo F, Cao G, Mulligan K, et al. Explore Spatiotemporal and Demographic Characteristics of Human Mobility via Twitter: A Case Study of Chicago[J]. Applied Geography, 2016, 70: 11-25. DOI:10.1016/j.apgeog.2016.03.001 |

| [126] |

陈宏飞, 刘广, 孙九林. 基于微博的西安市居民周末活动空间研究[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2017, 45(5): 101-106. |

| [127] |

徐战亚, 熊艳, 高仁刚. 微博签到数据的时空热点挖掘——以北京为例[J]. 测绘工程, 2018(5): 10-16. |

| [128] |

刘耀林, 方飞国, 王一恒. 基于手机数据的城市内部就业人口流动特征及形成机制分析——以武汉市为例[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2018, 43(12): 2 212-2 224. |

| [129] |

Jiang S, Ferreira J, González M C. Activity-Based Human Mobility Patterns Inferred from Mobile Phone Data: A Case Study of Singapore[J]. IEEE Transactions on Big Data, 2017, 3(2): 208-219. DOI:10.1109/TBDATA.2016.2631141 |

| [130] |

Briand A S, Côme E, Trépanier M, et al. Analyzing Year-to-Year Changes in Public Transport Passenger Behaviour Using Smart Card Data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 79: 274-289. DOI:10.1016/j.trc.2017.03.021 |

| [131] |

王录仓. 基于百度热力图的武汉市主城区城市人群聚集时空特征[J]. 西部人居环境学刊, 2018(2): 52-56. |

| [132] |

武明超.基于移动通信网络数据的交通小区划分与OD分析方法研究[D].北京: 北京交通大学, 2015 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1015593413.htm

|

| [133] |

杨东援, 段片宇. 大数据环境下城市交通分析技术[M]. 上海: 同济大学出版社, 2015.

|

| [134] |

Hong H, Huang W, Zhou X, et al. Short-Term Traffic Flow Forecasting: Multi-Metric KNN with Related Station Discovery[C]. Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Zhangjiajie, China, 2015 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7382196

|

| [135] |

孙棣华, 李超, 廖孝勇. 高速公路短时交通流量预测的改进非参数回归算法[J]. 公路交通科技, 2013, 30(11): 112-118. DOI:10.3969/j.issn.1002-0268.2013.11.018 |

| [136] |

黄杰, 李军, 郭翔. 递推SOM神经网络在短时交通流预测中的应用[J]. 自动化仪表, 2015, 36(4): 1-5. |

| [137] |

唐夕茹, 陈艳艳. 基于改进型元胞自动机模型的双车道公路交通特征分析[J]. 北京工业大学学报, 2014, 40(1): 1-10. |

| [138] |

de Fabritiis C, Ragona R, Valenti G. Traffic Estimation and Prediction Based on Real Time Floating Car Data[C]. Intelligent Transportation Systems Conference, Beijing, China, 2008 http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=4732534

|

| [139] |

Xu L, Yue Y, Li Q. Identifying Urban Traffic Congestion Pattern from Historical Floating Car Data[J]. Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 2013, 96: 2 084-2 095. DOI:10.1016/j.sbspro.2013.08.235 |

| [140] |

王月玥.基于多源数据的公共交通通勤出行特征提取方法研究[D].北京: 北京工业大学, 2014 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10005-1015006821.htm

|

| [141] |

Long Y, Thill J C. Combining Smart Card Data and Household Travel Survey to Analyze Jobs-Housing Relationships in Beijing[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2015, 53(9): 19-35. |

| [142] |

Farzin J M. Constructing an Automated Bus Origin-Destination Matrix Using Fare Card and Global Positioning System Datain S o Paulo, Brazil[J]. Transportation Research Record, 2008, 2 072(1): 30-37. |

| [143] |

曹瑞, 涂伟, 巢佰崇, 等. 基于智能卡数据的地铁周边职住用地识别与分析[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(3): 74-78. |

| [144] |

Alexander L, Jiang S, Murga M, et al. Origin-Destination Trips by Purpose and Time of Day Inferred from Mobile Phone Data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 58: 240-250. DOI:10.1016/j.trc.2015.02.018 |

| [145] |

Jain A K, Murty M N, Flynn P J. Estimating Origin-Destination Flows Using Mobile Phone Location Data[J]. ACM Computing Surveys, 1999, 31(3): 264-323. DOI:10.1145/331499.331504 |

| [146] |

钮心毅, 丁亮. 利用手机数据分析上海市域的职住空间关系——若干结论和讨论[J]. 上海城市规划, 2015(2): 39-43. |

| [147] |

胡斌杰, 詹益旺. 基于手机信令的道路交通流量状态识别及预测[J]. 移动通信, 2015(10): 16-21. |

| [148] |

Lv M, Chen L, Wu X, et al. A Road Congestion Detection System Using Undedicated Mobile Phones[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(6): 3 060-3 072. DOI:10.1109/TITS.2015.2426955 |

| [149] |

Zhong G, Wan X, Zhang J, et al. Characterizing Passenger Flow for a Transportation Hub Based on Mobile Phone Data[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 18(6): 1 507-1 518. |

| [150] |

严江平, 唐萍, 李巍. 基于网络游记的兰州市旅游流时空行为研究[J]. 资源开发与市场, 2016, 32(10): 1 244-1 248. |

| [151] |

夏令军, 刘艳芳, 刘国炜. 中国地级城市餐饮业分布格局及影响因素——基于"大众点评网"数据的实证研究[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 133-141. |

| [152] |

Liu Y, Jing Y, Cai E, et al. How Leisure Venues Are and Why? A Geospatial Perspective in Wuhan, Central China[J]. Sustainability, 2017, 9(10). DOI:10.3390/su9101865 |

| [153] |

Zhou X, Kim J. Social Disparities in Tree Canopy and Park Accessibility: A Case Study of Six Cities in Illinois Using GIS and Remote Sensing[J]. Urban forestry & urban greening, 2013, 12(1): 88-97. |

| [154] |

Yin C, He Q, Liu Y, et al. Inequality of Public Health and Its Role in Spatial Accessibility to Medical Facilities in China[J]. Applied Geography, 2018, 92: 50-62. DOI:10.1016/j.apgeog.2018.01.011 |

| [155] |

方家, 刘颂, 王德, 等. 基于手机信令数据的上海城市公园供需服务分析[J]. 风景园林, 2017(11): 35-40. |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44