| 超高层建筑物的沉降观测方法 |

随着社会的迅速发展和科技时代的不断进步,城市化发展已经成为我国的必然趋势。在土地资源有限和重视城市地标性建筑物的今天,高层乃至超高层建筑物越来越多地进入人们的视线[1]。建筑物的高度不断提高,各种因素的影响必然会引起变形,而沉降变形就是其中重要的一种[2]。

现行规范规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产的设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测[3],特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测技术加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察、设计、施工提供详尽的第一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响使用功能的质量问题,造成巨大的经济损失[4]。

沉降变形观测是为了确切地反映建筑地基及其场地在静荷载或动荷载、环境等因素影响下的实际变形程度或变形趋势。建筑物沉降观测测量记录是质量检测部门在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》时,对工程建设项目进行验收时的规定要求之一[5]。

1 沉降观测方法本文项目背景来源于广州某超高层建筑物第三方监测,该建筑物地处珠江新城核心商务区,是一栋按国际主流标准建造的超甲级写字楼,总建筑楼层59层,地下4层,总建筑面积约16万m2,建筑高度为302.7 m,属于超高层建筑。项目内容涵盖轴线检测、高程检测、垂直度测量、沉降观测等。

1) 设置基岩点5个,包括基岩点钻探和基岩点埋设。基准点设置需与本项目保持一定距离,要求采用钻孔打入D100地质钢管 (壁厚8 mm) 至微风化层,并设保护井保护。具体位置分布如图 1所示。

|

| 图 1 观测点水准路线图 Figure 1 Leveling Route of Observation Points |

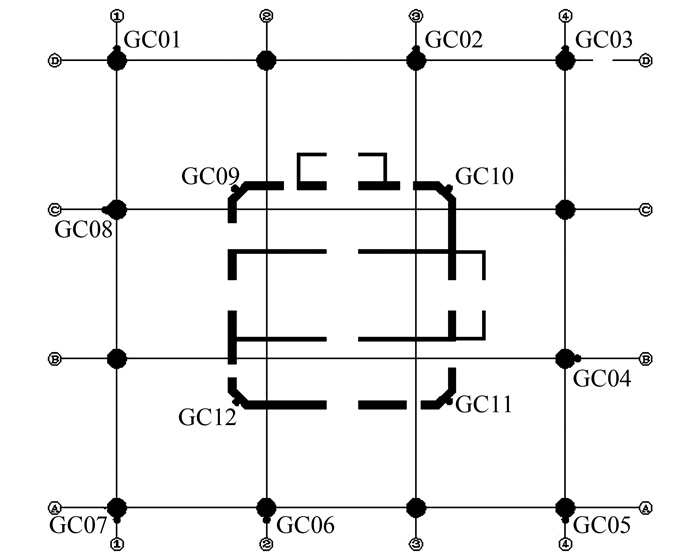

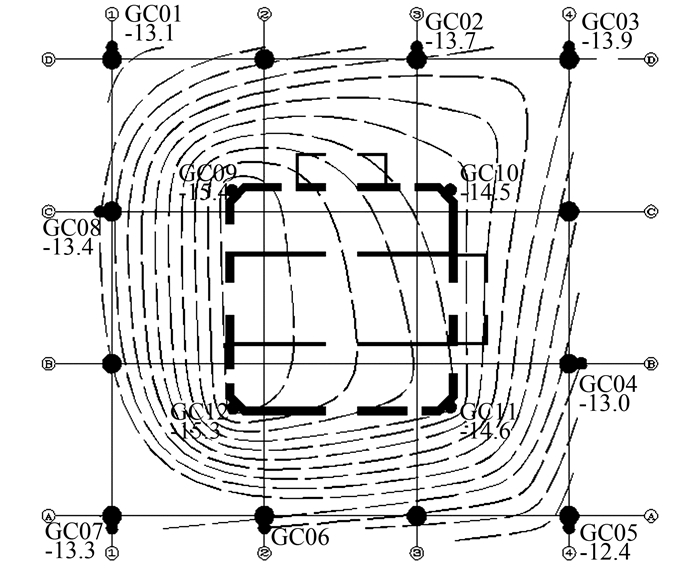

2) 设置观测点。根据设计和相关规范要求,设置观测标不少于12个 (其中核心筒4个,外围8个)。沉降观测点根据业主的要求埋设,观测点GC01、GC02、GC03、GC04、GC05、GC06、GC07、GC08、GC09、GC10、GC11、GC12布设在首层,所在位置如图 2所示。

|

| 图 2 沉降观测点位布置图 (首层) Figure 2 Layout Plan of Settlement Observation Points (First Floor) |

3) 水准基准控制网和楼体沉降观测点的精密高程测量采用精密电子水准仪TOPCONDL-111C以及与之配套的条纹码铟钢水准标尺进行。5个基准点联测时,以及基准点联测12个观测点时,按《建筑变形测量规范》二级水准测量的施测要求进行水准基准网和观测网的起算数据选用JY4、JY3作为起算点。

4) 观测要求[6]:① 从地下室结构施工完成起,连续观测两次取平均值作为初始观测数据;② 自具备条件起,结构每升高一层观测1次;③ 整个建筑物封顶后,每两个月观测1次,直至沉降稳定为止 (稳定标准参考值,平均每天沉降量小于等于0.01 mm);④ 若发生建筑物严重开裂、沉降过大、沉降速度过快或其他认为有必要的情况时,观测频率适当加密。

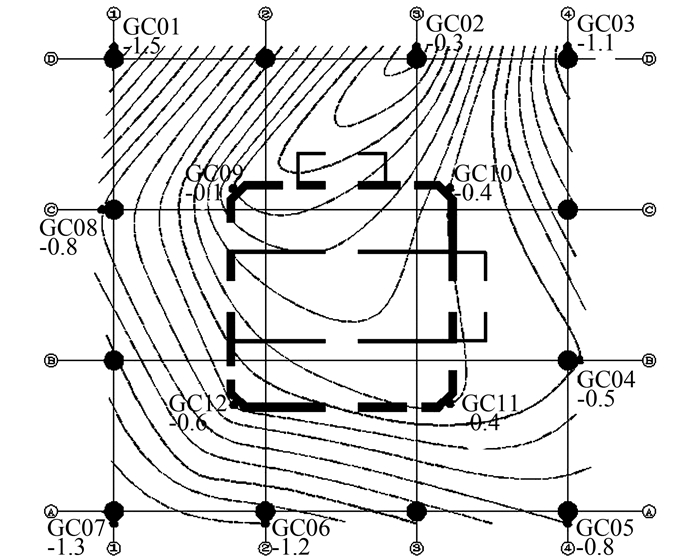

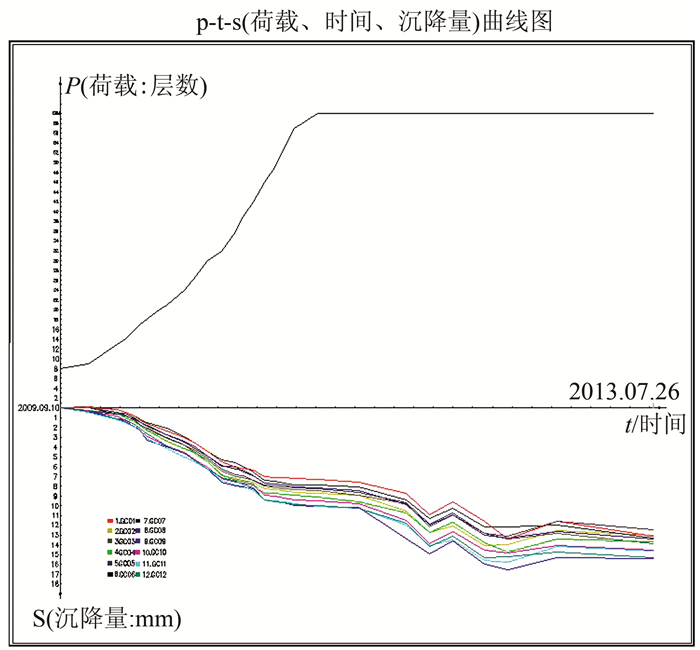

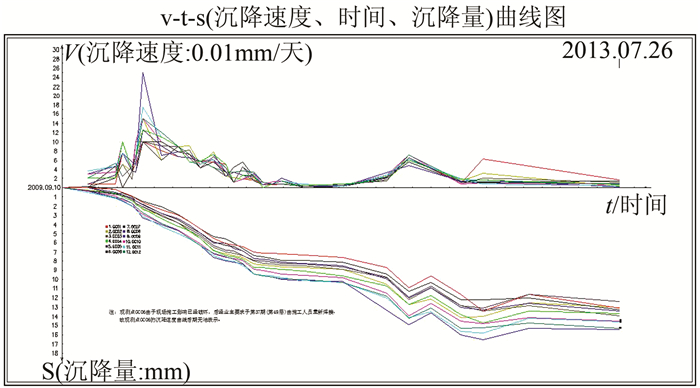

2 观测数据处理与分析 2.1 水准观测数据处理观测点布设在首层时,完成观测期数共计66期。观测过程严格执行技术设计书和相关测量规范,水准观测精度优于技术设计要求。提交成果资料包括沉降观测报告、周期等沉降曲线图 (如图 3所示,以第66期为例,沉降点下边的数值为该点本周期沉降值 (单位:mm),即第65期与第66期的累积沉降量之差,等沉降线间距为0.1 mm)、p-t-s(荷载-时间-沉降量) 曲线图 (如图 4所示)、v-t-s(沉降速度-时间-沉降量) 曲线图 (如图 5所示,其中观测点GC06由于现场施工影响已经破坏,后经业主要求于第37期 (第49层) 由施工人员重新焊接,故观测点GC06的沉降速度曲线后期无法表示)。p-t-s曲线图主要反映荷载量与沉降量之间的关系,v-t-s曲线图主要反映沉降速度与沉降量之间的关系[7]。

|

| 图 3 单期等沉降曲线图 (以第66期为例) Figure 3 Single Phase Settlement Curve |

|

| 图 4 p-t-s(荷载-时间-沉降量) 曲线图 (第1~66期) Figure 4 p-t-s (Load-Time-Settlement) Curves |

|

| 图 5 v-t-s(沉降速度-时间-沉降量) 曲线图 (第1~66期) Figure 5 v-t-s(Settling Velocity-Time-Settlement) Curves |

2.2 成果分析

针对第1~66期沉降观测报告,对每期沉降观测报告的最大沉降量和最大沉降量点名进行了统计,累计下沉量可以从第66期沉降观测报告获取,从而可以得到累积沉降曲线图如图 6所示[8]。图中,沉降点下边的数值为该点累积沉降值 (单位:mm),等沉降线间距为0.2 mm。

|

| 图 6 累积沉降曲线图 (第1~66期) Figure 6 Cumulative Subsidence Curve |

从累积沉降曲线图可知,GC01、GC02、GC03、GC04、GC05、GC06、GC07、GC08、GC09、GC10、GC11、GC12的累积下沉量分别为13.1、13.7、13.9、13.0、12.4、5.0、13.3、13.4、15.4、14.5、14.6、15.3 mm,累积观测天数为687 d,累积下沉量处于正常范围。

3 结束语1) 测量成果资料完整,符合技术设计要求和相关规范;

2) 根据技术设计书和第三方测量技术服务合同,经过测算,第65期沉降观测报告中各观测点平均每天沉降量均小于等于0.01 mm,满足稳定条件。另根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 中建筑沉降观测规定:建筑沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定,当最后100 d的沉降速率小于0.01~0.04 mm/d时,可认为已进入稳定阶段。间隔100 d后进行第66期沉降观测,经过测算,第66期沉降观测报告中,各观测点平均每天沉降量均小于等于0.01 mm,满足规范要求,建筑物已进入稳定阶段[9, 10]。

| [1] |

邓富琨. 西安市高层建筑物沉降观测管理信息系统研究[D]. 西安: 长安大学, 2010 |

| [2] | 王丽萍, 赵智飞. 高层建筑沉降观测技术的实际应用[J]. 四川建材, 2011, 37(5): 86–87 |

| [3] | 曲海涛. 沉降观测技术在高层建筑施工中的应用[J]. 测绘与空间地理信息, 2012, 35(5): 158–161 |

| [4] | 张红兵, 汪耀武. 谈沉降观测在高层建筑施工中的应用[J]. 山西建筑, 2012, 38(23): 238–239 DOI: 10.3969/j.issn.1009-6825.2012.23.129 |

| [5] |

齐海龙. 高层建筑物沉降观测技术应用[D]. 北京: 中国地质大学, 2013 |

| [6] | 黄声享, 尹晖. 变形监测数据处理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2003 |

| [7] | 黄育华, 倪宏宇. 建筑沉降观测数据处理[J]. 地理空间信息, 2008, 6(2): 117–120 |

| [8] |

吴福成. 沉降观测中常见问题原因分析及处理[C]. 全国测绘科技信息网中南分网第十八次信息交流会, 广西, 2004 |

| [9] | 韩正, 杜海霞, 龙飞, 等. 高层建筑沉降观测及其数据分析[J]. 城市勘测, 2009, (1): 108–110 |

| [10] | 王银平. 高层建筑物沉降变形监测分析[J]. 江苏建筑, 2014, (3): 37–38 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42