| 基于QPS-InSAR珠江口西岸地面沉降监测 |

2. 华南农业大学资源环境学院,广东 广州,510642;

3. 广州港工程管理有限公司,广东 广州,510730;

4. 广东省国土资源测绘院,广东 广州,510663;

5. 自然资源部华南热带亚热带自然资源监测重点实验室,广东 广州,510663;

6. 广东省自然资源科技协同创新中心,广东 广州,510663

2. College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;

3. Guangzhou Port Engineering Management Co., Ltd., Guangzhou 510730, China;

4. Surveying and Mapping Institute Lands and Resource Department of Guangdong Province, Guangzhou 510663, China;

5. Key Laboratory of Natural Resources Monitoring in Tropical and Subtropical Area of South China, Ministry of Natural Resources, Guangzhou 510663, China;

6. Guangdong Science and Technology Collaborative Innovation Center for Natural Resources, Guangzhou 510663, China

地面沉降对人们的健康生活、安全生产和便捷交通带来非常大的影响,它持续时间长、影响范围广、防治难度大,且难以恢复[1]。珠江口是我国城市化高人口密集区域之一,地面沉降一直以来都是该地区的主要地质灾害。特别是珠江口西岸软土分布较广,区域地面沉降灾害频发[2],严重地威胁地面和地下工程等城市基础设施的安全。

目前传统地面沉降监测方式主要采用大地水准测量与GNSS测量[3],但是存在采样频率和采样密度低、观测周期较长和成本高等缺点,不能满足大面积快速监测和掌握区域沉降现状的需求。合成孔径雷达干涉测量技术(interferometric synthetic aperture radar, In SAR)是一种全天候、全天时测量地表形变的新型遥感技术,可以实现低成本、快速、大范围和高精度监测[4-7]。王华等[8]采用In SAR技术开展了广州和佛山地区的地面沉降监测研究。张杏清[9]也采用In SAR技术开展了珠三角的地面沉降监测应用研究。刘国祥等[10]采用In SAR技术对上海市开展了长达10年的区域地面形变监测研究。然而这些研究主要集中在有较强散射特性的城市地区,对于植被茂盛、水域广阔的地区,In SAR技术在该地区相干性比较差,永久性散射点(persistent scatterers points, PS)比较少,相关应用研究还不多[11]。

准永久散射体干涉测量技术(quasi-permanent scatterer In SAR, QPS-In SAR)克服了经典In SAR技术受到时空去相干和大气延迟的限制,在时间序列数据集中选择了具有较高相干性的干涉图子集提取目标的高程和形变速率信息,能增强观测区域点目标空间分布密度,可以在非城区提取更多分布式目标,为植被茂盛、水域广阔的地区的地面沉降提供了新的监测方法[12]。

本文采用QPS-In SAR方法,结合Sentinel-1A星SAR影像,对植被覆盖茂盛、水域广阔的珠江西岸地区进行地面沉降研究,并结合龙穴岛区域地面沉降变化的时空变化分析,进一步分析沉降与软土厚度分布之间的联系,为区域内地面沉降机理研究和科学灾害防治提供相关经验。

1 数据与方法 1.1 研究区域概况珠江口西岸位于珠江口西侧,包括广州市番禺区南部和南沙区大部分地区,属于典型亚热带季风气候。降水充沛,年降雨量约为1 700 mm,植被生长茂盛覆盖率高,南部濒临海洋,水系广布,深受海洋性的暖湿季风影响。研究区域内由含水率高的淤泥和淤泥质粘土等第四系沉积物组成软土地基[13],主要分布于珠江番禺-南沙一带,其软土厚度分布在平面上呈现越靠近海岸厚度越大的规律[14]。在番禺地区以及南沙的灵山等丘陵地区软土厚度小于10m,黄埔-化龙镇东-莲花山一带软土厚度达到10~20 m,而在南沙横沥、万顷沙、南沙港区、龙穴岛等堆积陆地软土厚度在20~40 m,其中龙穴岛部分填海软土深度可以达到50 m,在万顷沙十七涌以外的区域,最厚能有55 m。南沙区和番禺区南部是发生地面沉降的主要地区。

1.2 研究方法QPS-In SAR对PS-In SAR算法进行了改进,通过设定干涉图数据集相干性阈值改变干涉图组合,得到最优干涉图子集,并且不需对原PS-In SAR算法和数据处理流程进行较大改动。从时间相干性上,不同于单一主影像的星型组合策略得到的干涉图数据集中包含部分时间段内相干的分布式目标,避免低相干性相位对目标观测值的干扰。从空间相干性上,空间滤波在QPS-In SAR技术应用中可以从干涉图中获取更多稳定的信息,减少基线的影响。QPS-In SAR主要为设定阈值换自定义组网继续进行后续处理,最大化目标的时间相干因子,在时间序列数据集中选择了具有较高相干性的干涉图子集提取目标的高程和形变速率信息,最后利用空间滤波手段提高了分布式目标相位信息的信噪比[15]。该算法改善了PS点的空间分布,提高植被覆盖区等相干性比较差地区的PS点空间密度,虽然改变了PS技术的数据组合策略,但是它却可以十分方便地直接嵌入在标准的PS数据处理流程中[16, 17]。

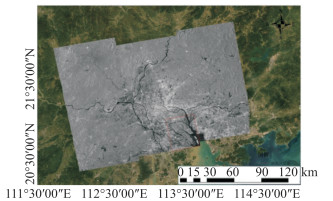

1.3 研究数据采用Sentinel-1A卫星数据,宽幅为250 km的IW模式,极化方式为VV、距离向分辨率和方位向分辨率分别为9.3 m和13.9 m,中心经度、纬度分别为113.21°E和23.30°N的18景SAR数据,选取影像范围如图 1所示,SAR数据参数如表 1所示。外部数据采用SRTM3的分辨率为90 m的DEM(digital elevation model)数据,使用定位精度优于5 cm的精密定轨(precise orbit determination, POD)星历数据产品。并且收集了布设在龙穴岛的水准点监测数据,以及Landsat TM数据辅助验证分析。

|

| 图 1 选取影像范围 Fig.1 Selected Image Range |

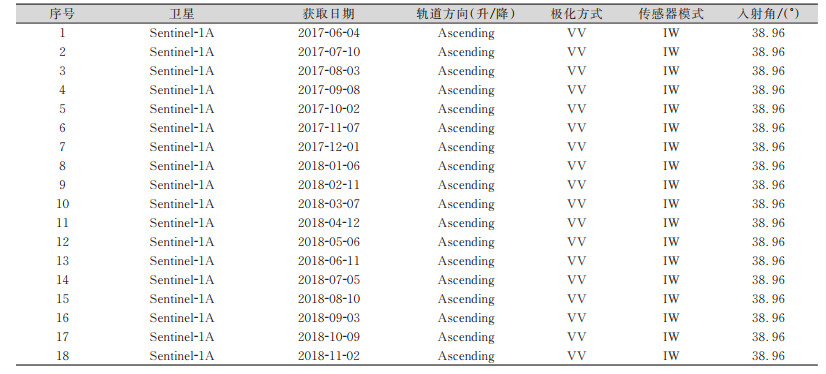

| 表 1 Sentinel-1A数据参数表 Tab.1 sentinel-1A Data Parameters |

|

1.4 数据处理

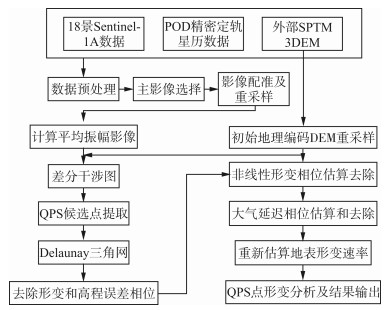

QPS-In SAR实验数据具体数据处理流程为:预处理裁剪与图像配准、自定义拓扑结构、预分析计算时序振幅离散指数、初始地理编码与DEM重采样、差分干涉、QPS参考候选点选取、大气相位估算、地表形变解算、结果编码输出等[18]。数据处理流程如图 2所示。

|

| 图 2 QPS-In SAR数据处理流程 Fig.2 QPS-In SAR Data Processing Flow |

首先将2017年6月至2018年11月的18景Sentinel-1A影像进行数据预处理,裁剪获取覆盖研究区域的数据,综合18景影像时空基线、多普勒中心偏移和数据集的数量等选取其中2018-03-07为主影像,然后进行精密的图像配准;通过全图连接相干性估计后,设定时空相干性系数阈值将数据集改为自由组合结构;计算获取平均振幅离差图和时序振幅离散指数,对影像初始地理编码和DEM重采样;然后在对应的数据集组合网中进一步通过卫星精密轨道参数和SRTM DEM获得差分干涉图;设置时序振幅离散指数阈值获取研究区域内稳定的QPS点,通过Delaunay不规则三角网法建立QPS点网;进而解算差分相位模型参数,进行大气延迟相位和非线性形变分离,采用滤波技术对信号进行分离与剔除,重新进行线性形变相位估算然后根据QPS点的形变量插值得到时序变化结果。

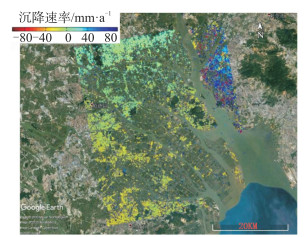

2 结果与分析 2.1 QPS-In SAR沉降监测分析本文基于QPS-In SAR技术用18景Sentinel-1A雷达数据,得到2017年6月至2018年11月期间研究区的地面沉降监测结果,视线向地面形变年平均沉降速率如图 3所示,研究区整体呈现出自西北(番禺南部)向周围扩散沉降速率越来越大的规律,存在稀疏零散沉降,未发现有明显沉降漏斗。

|

| 图 3 QPS-In SAR沉降监测平均沉降速率图 Fig.3 Average Settlement Rate Diagram Based on QPS-In-SAR Settlement Monitoring |

2.2 QPS-In SAR沉降监测验证

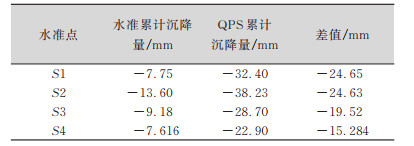

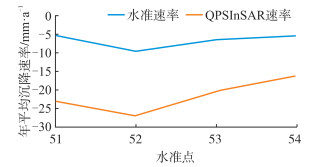

将龙穴岛雷达天线视线向地面沉降结果与龙穴岛的4个水准点S1、S2、S3、S4从2017年4月至2019年5月监测结果进行比较分析,如表 2所示。水准点累计沉降量与QPS点累计沉降量结果平均差值为21 mm,受限于观测方式和环境等差异,QPS-InSAR结果与水准监测形变结果的趋势基本符合,如图 4所示。

| 表 2 水准点与QPS点累计沉降量比较 Tab.2 Comparison of Cumulative Settlement Between Penchmark and QPS point |

|

|

| 图 4 水准点与QPS点年平均沉降速率比较 Fig.4 Comparison of Annual Average Settlement Rate Between Benchmark and QPS Point |

2.3 龙穴岛区域地面沉降变化的时空变化分析

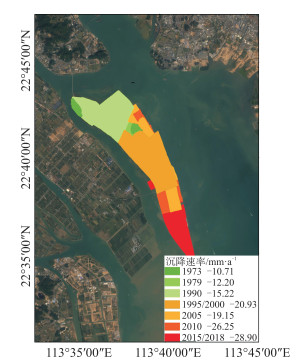

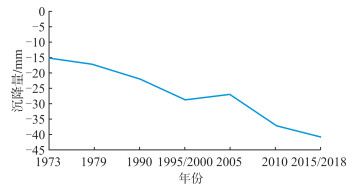

用Landsat TM遥感数据提取1973—2018年龙穴岛海岸线结果,如图 5所示,统计不同时期围成的区域和各相对前一时期新增范围QPS点的沉降情况,采样统计各时期相对新增范围内平均沉降量,如图 6所示。

|

| 图 5 不同时期围堰区域沉降分布图 Fig.5 Regional Settlement Distribution of Cofferdam in Dif-ferent Periods |

|

| 图 6 各时期相对新增范围累计沉降量 Fig.6 Cumulative Settlement of Relative Newly Increased Range in Each Period |

因为2005年新增面积包括两个部分,In SAR结果东北部停靠港口的沉降量较小,因此相对前一时期沉降量有所减小。可以得出新增范围比前一时期(由内而外)沉降速率越来越大的规律,符合软土沉积时间越长就越稳定的规律,从遥感影像提取龙穴岛海岸线获得其演化过程客观验证监测结果的准确性。

综合以上分析表明基于QPS-Ins SAR实现珠江口西岸地面沉降监测结果可靠。另外研究区域内地面沉降分布特征,与软土厚度分布沿珠江口西岸番禺-南沙一带在平面上呈现越靠近海岸厚度越大的规律基本一致。王双等[19]研究表明珠三角软土厚度与沉降速率呈正相关关系,与本文的研究结果基本相同,研究区区域沉降速率与软土厚度分布有一定的相关性。

研究结果显示,龙穴岛在2017年6月至2018年11月期间的平均年沉降速率为19 mm/a,与文献[18]研究龙穴岛2015年至2018年期间的年平均沉降速率为15~35 mm/a基本一致,进一步证实了QPS-In SAR算法对研究区的地面沉降监测的可靠性。

本文采用4个水准点进行了精度验证,水准点累计沉降量与QPS点累计沉降量结果平均差值为21 mm,该差值可能来自3个方面:一是水准观测点一般建在框架结构相对稳定的位置,实际的非框架部分软基地面沉降会更容易获取;二是在空间上每个水准点位置未必有对应的QPS结果,基本上都是采用周边几个QPS点拟合出来的沉降量,存在一定的误差;三是QPS-In SAR得到的沉降结果是雷达天线对地面目标视线向的沉降结果,和水准测量的垂直沉降监测结果有所不同。

3 结束语基于QPS-In SAR算法用18景Sentinel-1A雷达数据,实现对珠江口区域于2017年6月至2018年11月的地面沉降监测,获得珠江口区域地面形变年平均沉降速率图。沉降结果呈现自西北(番禺南部)向周围扩散沉降速率越来越大的规律,存在稀疏零散沉降点,未发现有明显沉降漏斗;通过地面精密水准数据分析比较和结合龙穴岛新增面积沉降结果与时间的变化关系,验证QPS沉降结果可靠;地面沉降分布特征与软土分布规律基本一致,说明造成珠江口沉降主要成因与软土基底特性有关。综上所述,利用QPS-In SAR实现大范围高效、经济快速、高精度的地面沉降监测是可行可靠的,从而弥补传统水准测量和GNSS测量的不足,为今后区域地面沉降机理研究和科学灾害防治提供相关经验。

| [1] |

广州市南沙区软土地面沉降特征及城市防灾减灾的建议[J]. 地质灾害与环境保护, 2018, 29(2): 17-22. DOI:10.3969/j.issn.1006-4362.2018.02.004 |

| [2] |

珠江三角洲平原区地面沉降影响因素分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2019, 30(5): 98-104. |

| [3] |

韩玉杰. 基于PS-InSAR与SBAS技术的矿区地面沉降监测研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2019.

|

| [4] |

Gabriel A K, Goldstein R M, Zebker H A. Mapping Small Elevation Changes over Large Areas: Differential Radar Interferometry[J]. Journal of Geophysical Research Solid Earth, 1989, 94(B7): 9183-9191. DOI:10.1029/JB094iB07p09183 |

| [5] |

Berardino P, Fornaro G, Lanari R, et al. A New Algorithm for Surface Deformation Monitoring Based on Small Baseline Differential SAR Interferograms[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2002, 40(11): 2375-2383. DOI:10.1109/TGRS.2002.803792 |

| [6] |

Ferretti A, Prati C, Rocca F L. Permanent Scatterers in SAR Interferometry[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2001, 39(1): 8-20. DOI:10.1109/36.898661 |

| [7] |

Zhao Q, Lin H, Jiang L M, et al. A Study of Ground Deformation in the Guangzhou Urban Area with Persistent Scatterer Interferometry[J]. Sensors, 2009, 9(1): 503-518. DOI:10.3390/s90100503 |

| [8] |

利用合成孔径雷达干涉监测广州佛山地面沉降[J]. 测绘科学, 2014, 39(7): 67-71. |

| [9] |

基于InSAR技术的珠三角地面沉降监测应用[J]. 地理空间信息, 2015, 13(4): 123-126. DOI:10.3969/j.issn.1672-4623.2015.04.044 |

| [10] |

基于雷达干涉永久散射体网络探测地表形变的算法与实验结果[J]. 测绘学报, 2007, 32(1): 13-18. DOI:10.3321/j.issn:1001-1595.2007.01.003 |

| [11] |

Milillo P, Perissin D, Lundgren P, et al. CosmoSkymed very Short Repeat-Pass SAR Interferometry over Rural Areas: the VAL D'agri and Potenza Test Cases in Basilicata, Italy[C]. 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium(IGARSS), Milan, Italy, 2015.

|

| [12] |

Kuri M, Arora M K, Sharma M L. Slope Stability Analysis in Nainital Town Using PS and QPS InSAR Technique[C]. 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Valencia, Spain, 2018.

|

| [13] |

杨利柯. 广州市南沙区软土分布特征及软基处理对策研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2016.

|

| [14] |

广州市软土地面沉降特征分析[J]. 上海国土资源, 2017, 38(2): 22-25. DOI:10.3969/j.issn.2095-1329.2017.02.006 |

| [15] |

Razi P, Sumantyo J T S, Perissin D, et al. LongTerm Land Deformation Monitoring Using Quasi-Persistent Scatterer(Q-PS)Technique Observed by Sentinel-1A: Case Study Kelok Sembilan[J]. Advances in Remote Sensing, 2018, 7(4): 277-289. DOI:10.4236/ars.2018.74019 |

| [16] |

Huang C J, Zhou Q S, Zhou L, et al. Ancient Landslide in Wanzhou District Analysis from 2015 to 2018Based on ALOS-2 Data by QPS-InSAR[J]. Natural Hazards, 2021, 109: 1777-1800. DOI:10.1007/s11069-021-04898-0 |

| [17] |

基于时间序列SAR影像分析方法的三峡大坝稳定性监测[J]. 中国科学: 地球科学, 2011, 41(1): 110-123. |

| [18] |

PSInSAR技术在广州市南沙区地面沉降监测中的应用研究[J]. 城市勘测, 2019(3): 127-130. |

| [19] |

珠三角平原区软土分布与地面沉降相关性分析[J]. 上海国土资源, 2019, 40(2): 75-79. |

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47