| 基于手机信令数据的长春市居民时空活动分析 |

2. 长春市市政工程设计研究院,吉林 长春,130000

2. Changchun Municipal Engineering Design and Research Institute, Changchun 130000, China

传统城市空间研究主要利用静态的人口普查、经济统计、交通调查等数据对城市各类地理现象的空间布局、空间结构以及空间演化规律等方面进行分析[1]。随着出行方式的不断丰富,城市生产与居民活动范围持续扩大,类型也更加复杂,区域和城市的空间格局发生改变。当前网络和信息设备不断产生海量而复杂的大数据,传统城市空间与功能研究必然面临着研究范式的转型和内容方法上的革新[2]。

由于手机用户十分广泛、样本量大、开机频率高,使其具有客观性、连续性、动态性等特点,可与即时人口分布大致对应[3]。国外学者利用手机大数据在活动强度变化[4, 5]、城市空间结构[6, 7]、动态人口分布[8]、职住关系[9, 10]等方面进行了研究。近年来,国内学者也利用手机信令数据在城市空间结构[11]、城镇体系研究[12, 13]、交通出行特征[14, 15]、职住关系[16-18]、街道活力[19]、商业设施评价[20, 21]、城市群空间特征[22]等领域取得了许多重要研究成果。但应用研究区域多为上海、广州等大城市,其他城市的应用研究还较少。为进一步加强大数据在中小城市规划项目中的应用,本文基于手机信令数据开展了长春市主城区内居民时空活动特征分析研究。通过对长春市居民的职住关系、通勤特征、休闲活动等进行分析,着力为下一步长春交通规划、用地规划、城市设计等提供必要的数据支撑与科学依据。

1 数据来源与研究方法 1.1 研究数据手机信令数据具有动态、连续、空间全覆盖且持有率高等特征,可以较好地反映人们总体的时空行为规律。数据采用2017-03上半月两个星期长春移动用户产生的手机信令数据。包括10天工作日和4天休息日。每条信令数据包含匿名用户编号、时间戳、基站位置编号、事件类型(如接打电话、接发短信、位置更新)等信息。研究区为长春市主城区范围,内部共有6 624个移动基站。

1.2 技术框架与方法对连续出现在长春市域范围的移动手机用户信令数据进行冗余清洗和轨迹序列处理后,计算手机用户在同一空间位置重复出现的概率以及有效的出行轨迹,以识别居民的居住地、就业地、出行行为以及某一时刻的空间位置。

通过构建活动序列将个体约1 h一次的基站位置记录转换为个体活动序列。基于每位用户的活动序列进行筛选,如用户在工作时段(日间9:00~11:00和14:00~16:00)内同一基站周边重复出现概率大于60%,则识别为该用户的工作地所对应的基站; 如用户在夜间睡眠时段(夜间1:00~5:00)内同一基站周边重复出现概率大于60%,则识别为该用户的居住地所对应的基站。结果共识别长春主城区常住人口277万人,2015年社区调查长春主城区常住人口有407万,相当于抽样率68%,可作为大样本数据进行分析。通过对手机用户夜间和白天固定活动地的识别,将白天夜间两地进行关联,并且扣除白天、夜间识别基站相同或基站间的距离属于短距离出行范畴的记录,进而获得手机用户通勤行为的基本情况。由于不同地区基站分布的稀疏程度不同,因此建立维诺图[23](Voronoi diagram area,VDA)找到每一个基站唯一对应的覆盖区域,最后根据VDA与交通小区、社区、街道和行政区等分析单元映射关系进行长春市居民时空活动分析。

2 研究成果 2.1 职住关系利用带有居住和就业人口的基站数据绘制密度分布图,如图 1所示。居住人口密度在四环内基本达到0.6万人/km2,1.5万人/km2以上的居住人口在二环内分布普遍,主要分布于核心老城区,同时有向二环外扩延的趋势,整个主城区内已形成了多处居住密集区。二环与四环之间居住密集区主要分布于绿园区、一汽家属区、二道区以及北湖附近。四环外居住区主要集中在东部和净月区域。相比居住区,就业区较为集中。就业人口密度达0.6万人/km2在四环内的覆盖面积较小,密度在1.5万人/km2以上的区域全部位于二环内,且集中在重庆路火车站附近,呈单中心结构。

|

| 图 1 居住就业人口密度分布 Fig.1 Density Distribution of Living and Employment Population |

由于长春市工作岗位主要集中在二环内,为进一步探求长春市居民的职住关系,将二环作为目标识别区(靶区),计算得到二环内的人口内部就业率(居住地和就业地都在二环内的人数占二环内居住人数比例)为70.1%,说明居住在二环内的人大多在二环内就业; 岗位内部就业率(居住地和就业地都在二环内的人数占二环内就业岗位数的比例)为58.8%,说明二环内有近一半的就业岗位的工作人员来自二环以外。整体说明,二环内老城区仍对外围区域具有较强的单向吸引作用。居住就业人口密度分布如图 1所示。

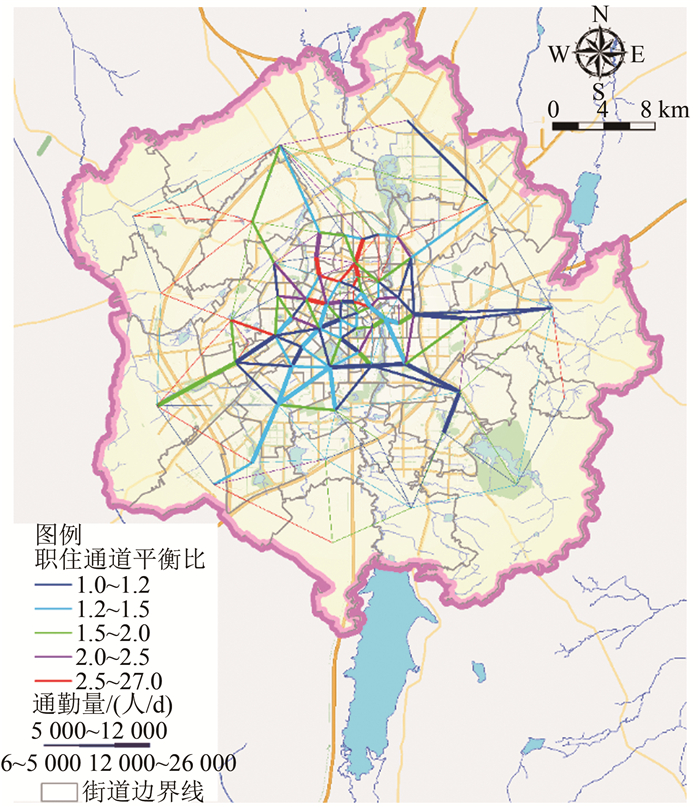

2.2 通勤特征通过最短路径分析出主城区内某一街道通过邻域蛛网到达任意街道的最短路径,将通勤OD(origin-destination)行为赋到最短路径上。职住通道平衡是指街道间形成的邻域蛛网中每一小段直线段上全天往来的大流量方向通勤人数和小流量方向人数的比值,由此可以大致分析出哪些区域路段可能存在较明显的职住不平衡性。如图 2所示,红色线段表示网络平衡比超过2.5,主要分布于主城区外围以及中心城区的北部。同时综合考虑了各通道的总通勤量,发现外围虽然平衡比值较大,但其总体通行量并不大,在0.5万人/d以下,而中心北部区域不仅平衡比值较大,通勤量也在1.2万人/d以上,因此是职住平衡问题所在区域。职住通道平衡是体现职住总体平衡的重要指标,需要通过用地规划调整来解决通道的平衡问题。

|

| 图 2 街道间职住通道平衡性 Fig.2 Relationship Between Balanced Job-Housing Corridors |

2.3 周末出行活动

选取休息日12点作为人口分布特征时刻,计算200 m边长格网内的人口密度以识别长春居民周末休闲活动地分布。人口密度差异如图 3所示。人口高密点基本为长春商业区。其中,以火车站商圈、重庆路商圈、红旗街商圈人口密度最高。从分布格局来看,长春东南及西北部缺少大型的商业中心,整体吸引力低于其他区域。

|

| 图 3 周末12点人口密度分布 Fig.3 Population Density at 12 AM on the Weekend |

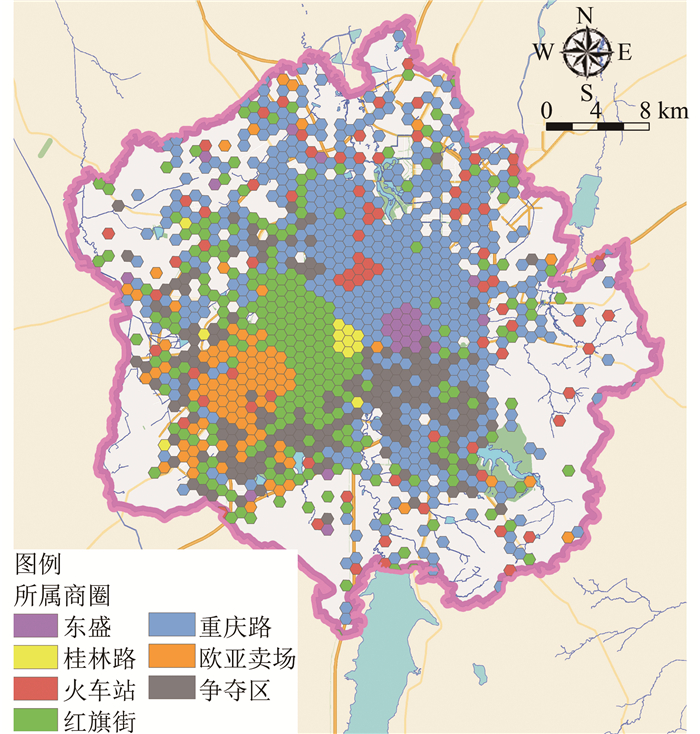

计算500 m边长的蜂窝格网周末平均全天到达人次,即吸引量。以吸引量超过6万人次/d的商圈作为吸引点,分析其各自的腹地范围。求取每个格网内去往各商圈人次占整体商圈出行量的百分比,如最大值超过30%则将该格网归为对应商圈的腹地。如最大值小于30%则该格网为各商圈争夺区。结果如图 4所示,可以看到各商圈的腹地有明显的距离优势特征。其中,火车站商圈的腹地除自身附近区域外,其他客流基本零散来源于主城区外围。东盛商圈和桂林路商圈的腹地范围较小,都在自身周边。重庆路商圈在主城区内仍具有绝对的吸引力,其腹地面积最大并主要覆盖主城区的东北部及净月部分地区。红旗街商圈腹地范围仅次于重庆路商圈,在吸引其周边大面积居民外还吸引着南部及净月部分地区。欧亚卖场的主要腹地覆盖了整个汽开区和部分高新区,腹地范围很集中。商圈争夺区主要分布于南部和净月区,这部分公共交通工具较少,居民普遍驾车出行,所以到达的商圈机动性较强,没有明显的所属商圈。

|

| 图 4 商圈腹地覆盖范围 Fig.4 Business Center Service Scope |

3 结束语

本文利用手机信令数据,从引起人口空间分布动态变化的时间、行为两个方面,对长春市居民的职住关系、通勤特征、休闲活动进行分析,得到长春市主城区内居民时空活动特征。通过手机信令数据得到的长春市人口的空间动态分布特征折射出长春空间结构、用地布局、商服设施差异等诸多特征,为下一步长春交通规划、用地规划、城市设计等提供参考。但也应注意手机信令本身存在的一些问题,例如数据精度还只能达到百米级,并且定位方式依赖于基站信号强弱,会产生一定的位置误差; 数据暂缺个体属性及连续行为轨迹,没有针对特定群体分析其活动特征; 当前研究结果仅限于表象的描述,如需深层次分析现象原因还需要与其他数据源进行结合,同时与其他数据相互佐证,进一步提高研究结论的可靠性。随着更多数据信息的获取和更深层次的数据挖掘,进一步形成更加完善的城市人口动态分布分析方法,进而构建应对突发事件的应急处置系统及智慧城市管理系统等。

| [1] |

秦萧, 甄峰, 熊丽芳, 等. 大数据时代城市时空间行为研究方法[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1 352-1 361. |

| [2] |

秦萧, 甄峰. 大数据时代智慧城市空间规划方法探讨[J]. 现代城市研究, 2014(10): 18-24. |

| [3] |

宋关福, 钟耳顺, 李绍俊, 等. 大数据时代的GIS软件技术发展[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(1): 1-7. |

| [4] |

Ratti C, Pulselli R M, Williams S, et al. Mobile Landscapes: Using Location Data from Cell Phones for Urban Analysis[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2006, 33(5): 727-746. DOI:10.1068/b32047 |

| [5] |

Manfredini F, Pucci P, Tagliolato P. Toward a Systemic Use of Manifold Cell Phone Network Data for Urban Analysis and Planning[J]. Journal of Urban Technology, 2014, 21(2): 39-59. DOI:10.1080/10630732.2014.888217 |

| [6] |

Calabrese F, Colonna M, Lovisolo P, et al. Real-Time Urban Monitoring Using Cell Phones: A Case Study in Rome[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2011, 12(1): 141-151. |

| [7] |

Reades J, Calabrese F, Ratti C. Eigenplaces: Analysing Cities Using the Space-Time Structure of the Mobile Phone Network[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2009, 36(5): 824-836. DOI:10.1068/b34133t |

| [8] |

Deville P, Linard C, Martin S, et al. Dynamic Population Mapping Using Mobile Phone Data[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(45): 15 888-15 893. DOI:10.1073/pnas.1408439111 |

| [9] |

Becker R A, Caceres R, Hanson K, et al. A Tale of One City: Using Cellular Network Data for Urban Planning[J]. IEEE Pervasive Computing, 2011, 10(4): 18-26. DOI:10.1109/MPRV.2011.44 |

| [10] |

Ahas R, Aasa A, Silm S, et al. Daily Rhythms of Suburban Commuters' Movements in the Tallinn Metropolitan Area: Case Study with Mobile Positioning Data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2010, 18(1): 45-54. |

| [11] |

钮心毅, 丁亮, 宋小冬. 基于手机数据识别上海中心城的城市空间结构[J]. 城市规划学刊, 2014(6): 61-67. |

| [12] |

钮心毅, 王垚, 丁亮. 利用手机信令数据测度城镇体系的等级结构[J]. 规划师, 2017, 33(1): 50-56. |

| [13] |

姚凯, 钮心毅. 手机信令数据分析在城镇体系规划中的应用实践——南昌大都市区的案例[J]. 上海城市规划, 2016(4): 91-97. |

| [14] |

丁亮, 钮心毅, 宋小冬. 利用手机数据识别上海中心城的通勤区[J]. 城市规划, 2015, 39(9): 100-106. |

| [15] |

李祖芬, 于雷, 高永, 等. 基于手机信令定位数据的居民出行时空分布特征提取方法[J]. 交通运输研究, 2016, 2(1): 51-57. |

| [16] |

钮心毅, 丁亮. 利用手机数据分析上海市域的职住空间关系——若干结论和讨论[J]. 上海城市规划, 2015(2): 39-43. |

| [17] |

丁亮, 钮心毅, 宋小冬. 上海中心城就业中心体系测度——基于手机信令数据的研究[J]. 地理学报, 2016, 71(3): 484-499. |

| [18] |

张天然. 基于手机信令数据的上海市域职住空间分析[J]. 城市交通, 2016, 14(1): 15-23. |

| [19] |

龙瀛, 周垠. 街道活力的量化评价及影响因素分析——以成都为例[J]. 新建筑, 2016(1): 52-57. |

| [20] |

王德, 王灿, 谢栋灿, 等. 基于手机信令数据的上海市不同等级商业中心商圈的比较——以南京东路、五角场、鞍山路为例[J]. 城市规划学刊, 2015(3): 50-60. |

| [21] |

晏龙旭, 张尚武, 王德, 等. 上海城市生活中心体系的识别与评估[J]. 城市规划学刊, 2016(6): 65-71. |

| [22] |

周永杰, 刘洁贞, 朱锦锋, 等. 基于手机信令数据的珠三角城市群空间特征研究[J]. 规划师, 2018, 34(1): 113-119. |

| [23] |

Wang P, González M C, Hidalgo C A, et al. Understanding the Spreading Patterns of Mobile Phone Viruses[J]. Science, 2009, 324(5 930): 1 071-1 076. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45