| 基于区域功能区的城镇空间发展重点时空分析 |

实施区域功能区发展战略是解决区域发展无序,促进区域均衡、协调、可持续发展的重大举措[1, 2]。中国共产党第十九次全国代表大会提出要积极稳妥地推进城镇化,提升城市发展质量和城市发展水平。城镇发展是现代化发展的必由之路,有利于解放内需,提高生产率,破解城乡二元结构,促进社会公平和共同富裕[3, 4]。为了更好地贯彻中央要求,实现高质量发展,2017年江苏省委省政府提出并实施“1+3”功能区战略。传统上,江苏全省根据地理分界划分为苏南、苏中、苏北三大区域,新战略不以地理界线而以资源禀赋、发展阶段、功能定位等作为划分区域发展的主要依据,实施“1+3”功能区战略是推进区域统筹协调发展的重大举措[5, 6]。目前,地理国情监测数据已成为时空大数据的一种重要来源,已被广泛应用于自然、经济、人文等多方面的研究[7, 8]。本文尝试将地理国情监测成果应用于区域功能区城镇化相关研究领域,开展不同时期江苏省“1+3”功能区城镇发展方向的总体变化研究。从时空分析的视角,以地理国情监测所获得的多期江苏全省城镇建成区数据为基础,为研究区域城镇发展空间重点,依托空间重心分析模型,设计了基于多期城镇建成区数据的城镇发展空间重点变化分析方法,并将模型应用于江苏省“1+3”功能区,对四大区域城镇重心的演变进行统计和分析,从宏观区域层面分析各功能区间城镇发展空间重点变化,探究其变化趋势和相互关系,从空间上探索江苏省功能区城镇发展的总体规律。

1 研究区与数据1)研究区概况。江苏省面积为10.32万km2,约占全国的1%,人均国土面积在全国各省区中最少。2017年,常住人口达8 029.3万人,居全国第5位,全省13市国内生产总值(gross domestic product,GDP)全部进入全国前100名,人均GDP达107 189元。江苏省辖江临海,经济繁荣,教育发达。地理上跨越南北,气候、植被也同时具有南方和北方的特征。地形以平原为主,平原面积有7万km2,占全省面积的70%以上,比例居全国各省首位[9]。2017年,江苏省委省政府提出并实施“1+3”功能区战略。在四大功能区中,“1”是沿江八市组成的扬子江城市群;“3”指连云港、盐城、南通一线的沿海经济带,宿迁、淮安和苏中部分地区组成的江淮生态经济区以及将徐州建成淮海经济区的中心城市[10]。

2)数据来源。本文数据为江苏省地理国情城镇监测项目中采集的多期建成区数据,具体包括江苏省2005年、2010年、2015年、2016年、2017年多个时间节点,覆盖全省70个城镇的建成区数据。建成区是指城市行政范围内,实际建成或正在建设的、相对集中分布的地区,是城市建设发展在地域分布上的客观反映。建成区标志着城市不同发展时期建设用地状况的规模和大小。

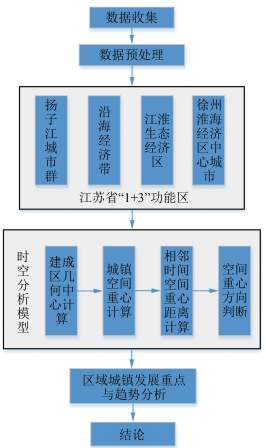

2 研究技术路线与方法 2.1 研究技术路线本文以覆盖江苏全省70个城镇的建成区数据为基础,对数据进行预处理,从全省“1+3”四大功能区开展城镇发展重点研究,计算各个区县建成区的几何中心,在各区域计算不同年份的区域城镇空间重心。为了确定研究区域在不同时期城镇发展的趋势变化,计算相邻时间重心的距离,以此来衡量城镇重心变化的大小,进一步分析相邻城镇重心发展方向的变化情况,获得城镇发展趋势的总体变化方向。对四大区域长序列的时间段城镇重心演变进行统计和综合分析,研究各区域城镇重心变化趋势。总体技术路线图 1所示。

|

| 图 1 研究技术路线 Fig.1 Flow Chart of Research |

2.2 研究方法

1)求取各功能区范围内建城区各地块面的几何中心点和各个地块的占地面积。分别计算2005—2017年多个时间节点建成区范围内各个地块的几何中心点。

2)求取各功能区城镇空间重心。城镇空间重心可以描述城市空间分布状态,参考相关空间重心研究方法,本文对各区域城市地块的几何中心坐标值进行加权平均,求得城镇空间重心[11, 12],计算公式如下:

| $\mathrm{X}_{t}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(C_{t_{i}} \times X_{i}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n} C_{t_{i}}} ; Y_{t}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(C_{t_{i}} \times Y i\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n} C_{t_{i}}}$ | (1) |

式中,(Xt,Yt)为t时间城市用地重心坐标;(Xi,Yi)为第i个城市地块的几何中心坐标;Cti为第i个城市地块的面积。

3)求取相邻时间城镇空间重心的两点空间距离,以此来反映不同功能区城镇发展空间的变化幅度。

4)分析各功能区相邻时间点的城镇空间发展变化方向。以某一时间节点城镇空间重心点为原点,构建平面直角坐标系,其竖向上为正北方向,水平方向则为正东方向,将原点与下一时间节点的重心相连,即可判断此时间段的重心轨迹变化方向。

5)综合分析各功能区城镇空间重心轨迹。逐一连接相邻时间各功能区的重心点,形成完整的时间重心轨迹线,分析不同功能区的城镇空间发展方向变化。

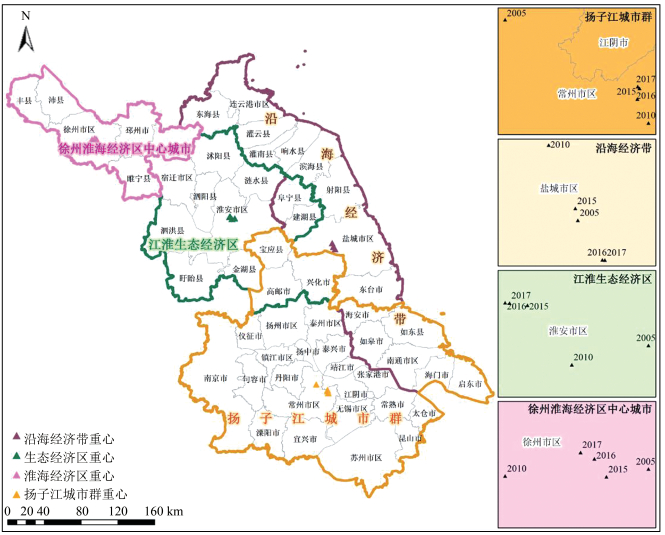

3 时空模型计算结果与分析将本文方法应用于江苏省“1+3”功能区城镇空间发展重点分析,得出2005—2017年江苏省“1+3”功能区的空间重心迁移结果,如图 2所示。

|

| 图 2 2005—2017年江苏省“1+3”功能区空间重心迁移图 Fig.2 Evolution Tracks of Spatial Center of Gravity in the "1+3" Functional Areas in Jiangsu from 2005 to 2017 |

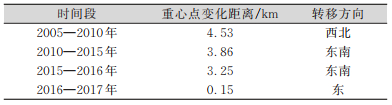

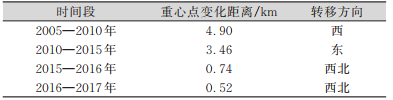

1)扬子江城市群。按照本文城镇空间发展重点的研究方法,计算扬子江城市群城镇空间重心各相邻时期空间位置变化距离,分析重心转移方向,结果如表 1所示。

| 表 1 2005—2017年扬子江城市群城镇空间重心变化情况 Tab.1 Changes of Urban Gravity Center in Yangtze River Agglomeration from 2005 to 2017 |

|

由图 2和表 1可知,2005—2017年,扬子江城市群城镇空间重心都位于常州市区内。该城市群城镇空间重心变化如下:①2005年位于常州市区内以北;2010年往东南方向迁移,至常州市东北部;2015年再往北微移,至常州与江阴市边界;2016—2017年,往南微移后,再小幅移往北方向,至江阴市南部边界外。

2)沿海经济带。计算沿海经济带各相邻时期城镇空间重心空间位置的变化距离和转移方向,计算结果如表 2所示。

| 表 2 2005—2017年沿海经济带城镇空间重心变化情况 Tab.2 Changes of Urban Gravity Center in Coastal Economic Zone from 2005 to 2017 |

|

从图 2和表 2可以看出,2005—2017年,沿海经济带的城镇空间重心都位于盐城市境内。其变化情况如下:①2005年位于盐城主城区中部附近内;② 2005—2010年重心向西北方向迁移;③ 2010—2016年连续南移;④2016—2017年总体向东南方向转移。

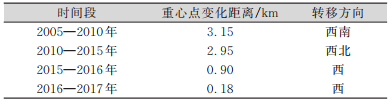

3)江淮生态经济区。计算江淮生态经济区各相邻时期城镇空间重心空间位置的变化距离和转移方向,计算结果如表 3所示。

| 表 3 2005—2017年江淮生态经济区城镇空间重心变化情况 Tab.3 Changes of Urban Gravity Center in Jianghuai Eco-economic Zone from 2005 to 2017 |

|

从图 2和表 3中可以看出,江淮生态经济区在2005—2017年间的城镇空间重心主要位于淮安市境内。其变化情况如下:①2005年位于淮安市区以北;② 2005—2010年向西南方向迁移;③2010—2017年连续北移。总体上,2005—2017年,沿海经济带的重心向西北方向转移。

4)徐州淮海经济区中心城市。计算徐州淮海经济区中心城市各相邻时期城镇空间重心空间位置的变化距离和转移方向,计算结果如表 4所示。

| 表 4 2005—2017年徐州淮海经济区中心城市城镇空间重心变化情况 Tab.4 Changes of Urban Gravity Center in the Central City of Huaihai Economic Zone in Xuzhou from 2005 to 2017 |

|

从图 2和表 4可以看出,徐州淮海经济区中心城市的重心主要位于徐州市内,2005—2017年重心位置几乎在同一纬度上。其变化情况如下:①2005年位于徐州市区中心;②2005—2010年向西迁移;③ 2015年向东回转;④2015—2017年连续向西北方向轻微移动。

4 结束语本文对比不同时期江苏省四大功能区的城镇空间重心计算结果,得出如下结论:

1)横向分析4个时段的城镇空间重心迁移变化量,可以得出:①2005—2010年,城镇空间重心迁移变化量最大的是扬子江城市群,5年间变化量达16.16 km,向东南迁移;②2010—2015年,城镇空间重心迁移变化量最大的是沿海经济带,5年间变化量为3.86 km,远低于扬子江城市群2005—2010年的重心迁移变化量;③2015—2016年,城镇空间重心迁移变化量最大的是沿海经济带,1年间变化量高达3.25 km,接近2010—2015年5年间的重心迁移变化量,此时段内其他三大区域的重心迁移变化量均小于或接近1 km;④ 2016—2017年,城镇空间重心迁移变化量最大的是徐州淮海经济区中心城市,1年间变化量为0.52 km,远高于同时期其他三大区域的重心迁移变化量。

2)纵向分析四大功能区不同时期城镇空间重心向北的迁移量可得,由于2005—2010年和2010—2015年计算了各区域5年间的城镇空间重心变化总量,为探寻2005—2017年总时间段各区域城镇空间重心迁移规律,将这两个时段的城镇空间重心变化量进行算术平均,得到年均城镇空间重心变化量。再将其与2016年、2017年间的各区域城镇空间重心迁移量进行综合分析,由此可知,2005—2017年,各大区域在4个时段的年均重心迁移量均呈现先走低,随后升高,再降低的折线变化规律。这说明江苏省四大区域在2005—2010年与2016年间的城镇空间拓展较快,且发展重点处于调整状态;而在2010—2015年和2017年间的城镇建设空间拓展相对均衡。

| [1] |

樊杰. 我国主体功能区划的科学基础[J]. 地理学报, 2007, 62(4): 339-350. |

| [2] |

张晓瑞, 宗跃光. 区域主体功能区规划研究进展与展望[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(6): 41-45. |

| [3] |

陈明星, 隋昱文, 郭莎莎. 中国新型城镇化在"十九大"后发展的新态势[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 181-192. |

| [4] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. |

| [5] |

刘西忠. 省域主体功能区格局塑造与空间治理: 以江苏"1+3"重点功能区战略为例[J]. 南京社会科学, 2018(5): 36-41. |

| [6] |

陈雯, 孙伟. "1+3"功能区战略助推区域协调发展[N]. 新华日报, 2017-08-16(13)

|

| [7] |

刘纪平, 董春, 亢晓琛, 等. 大数据时代的地理国情统计分析[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2019, 44(1): 68-76. |

| [8] |

刘艳芳, 方飞国, 刘耀林, 等. 时空大数据在空间优化中的应用[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(3): 7-20. |

| [9] |

江苏省统计局. 江苏统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.

|

| [10] |

杨绍功. 江苏"1+3"功能区战略激发蓬勃活力[J]. 宁波经济(财经视点), 2018(6): 14. |

| [11] |

荣慧芳, 方斌. 基于重心模型的安徽省城镇化与生态环境匹配度分析[J]. 中国土地科学, 2017, 31(6): 34-41. |

| [12] |

张婷, 段汉明, 张芳. 北疆城镇区域人口重心迁移研究[J]. 西北人口, 2013, 34(6): 60-63. |

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47