| 中国海事航海图书的历史与发展 |

2. 交通运输部北海航海保障中心,天津,300222

2. The Navigation Guarantee Centre of North China Sea, Ministry of Transport, Tianjin 300222, China

中国是世界海洋文明发祥地之一,也是最早绘制和使用海图的国家之一。经过几代人的不懈努力,在中华人民共和国海事局(简称中国海事)的领导下,中国海事测绘系统技术装备水平已经步入世界先进行列,具备从沿海港口到近海的综合海道测绘能力,能出版覆盖中国沿海各种比例尺系列的纸海图和电子海图、港口引航图集、潮汐表、海图改正通告、港口资料以及南、北极部分航路图集等各类航海图书资料。这些资料形成了特色鲜明的民用航海图书序列,成为中国航海支持保障系统的重要组成部分。

本文系统回顾了65年来中国海事航海图书发展的艰辛历程,并结合当前的技术发展进行了趋势分析,旨在为丰富中国航海图书产品系列建言献策。

1 发展历程1955年,交通部海运管理总局海港测量队成立,主要负责沿海港口航道测量和编绘航海图书资料工作,开启了新中国自行编绘、出版、发行民用航海图书资料的征程[1]。在随后的20年间,一直以手工制图作业方式编绘航海图书资料,测绘港口航道图近百幅,并出版多部港口航行图集。1973—1975年,根据“三年改变港口面貌”以及水运事业发展的需要,加强了港口航道测绘工作,开始有计划地进行港口航道图测绘,每年提供蓝图(包括少量彩色印刷图)上万张[1, 2]。

改革开放以后,中国沿海港口和航运事业飞速发展。20世纪70年代后期,交通部逐步淘汰传统纸墨绘图,普及自行试制的聚酯薄膜绘图,海图制图质量明显提高。20世纪80年代初期,地图制图领域开始逐步使用计算机辅助系统制图,中国港口航道图编绘制图处于常规制图技术(传统的手工方式)与现代化制图技术(计算机辅助制图)交融时期,绘图技术水平逐步提高。此间,开始使用植字机替代手工书写汉字,结束手工写字的历史;使用坐标展点仪、大型静电复照仪和高速晒图仪等先进设备逐步改变人工描绘透明底图的作业方式。1990年,交通部在上海成立海事系统航海图书印刷出版发行机构。1994年,港口航道图绘制采用计算机辅助资源信息系统(computer aided resource information system,CARIS)软件与激光照排技术结合的方式,直接输出分色反阳胶片,简化分版刻绘流程,作业方式从手工绘图跨越到机助制图。1999年底,交通部海事局规定自2000年1月1日起,凡按照国家标准测绘制印的沿海港口航道图不再标注“内部使用”字样。

21世纪,海事测绘全面进入数字时代,航海图书制作实现质的飞跃。2007年,海事系统开始采用海道测量产品数据库(hydrographic production database,HPD)制图。HPD可基于不同比例尺级别源数据制作电子海图和纸海图等多种形式的海图。之后,海事测绘系统改进服务理念和服务方式,遵循国际标准和国内编绘规范,在港口航道图的基础上,测绘出版覆盖中国沿海完整的航行图书资料,初步形成中国民用航海图书序列。

2015年,海事测绘系统依托互联网的便捷性,着手建立基于按需打印(print on demand,POD)模式的纸海图生产服务流程,使用户能够在最短的时间内获得最新的纸海图。2019年,为推进电子海图云服务,海事测绘系统开发完成中国海事航海图书在线服务网站(http://www.chart.msa.gov.cn),为用户提供基于互联网的电子海图数据和分析服务,满足涉海部门和社会公众对海洋信息的需求。

2 海图海图以海洋为主要表示对象,是地图的一个分支,也是航海图书最重要的产品系列之一。海图是根据一定数学法则,将地球表面的海洋及其连接的陆地部分,采用地图语言,经过制图综合表示在平面上,反映各种自然现象和社会经济现象的地理分布与相互关系的一种科学作品[3]。

海港测量队成立初期,手工制图编绘作业方式基本为编稿法、连编带刻绘法两种。1956年为开辟进出汕头港安全通道,他们绘制了《汕头港》1∶5 000和1∶1万海图 3幅。因其图幅整饰标准、图面设计合理、成果资料完整,被选定为全国第一幅港口四色印刷海图,正式出版发行。1987年,海事测绘系统首次编绘出版图号为13022的《烟台内港》1∶5 000和图号为12011的《秦皇岛港附近》1∶2. 5万四色海图,结束了海事测绘仅出蓝晒图和黑白图的历史[4, 5]。

20世纪80年代,随着电子计算机技术和航海技术的发展,产生了以数字形式描写海域地理信息和航海信息的电子海图及其应用系统。这一时期,“港口航道图”制图由手工作业逐步向半自动化转变。

20世纪90年代初,海事系统引进CARIS,海图制图步入正规化、标准化、科学化轨道。CARIS是一套具有世界先进水平的海图机助制图软件,但对汉字注记的处理尚无法满足中国标准海图制作要求,需要手工贴注汉字。经过反复研究和实验,技术人员成功实现“中文全要素数字式海图编绘技术”,真正实现海图编绘作业方式从手工绘图到机助制图的转变[5]。

1996年,国际海道测量组织(International Hydrographic Organization,IHO)发布电子海图及应用系统国际规范和标准S‐52(5. 0版)和S‐57(3. 0版),旨在为各国开展海道测量和海图绘制业务提供标准和规则[6]。海事测绘系统随即成立电子海图研发小组,研究符合国际标准的电子海图。1998年6月,研发小组开发完成符合国际标准的电子海图制作软件系统,并使用此系统制作完成了中国第一幅符合S57标准的电子海图《长江口及附近》。

2004年5月,交通部海事局引进CARIS HOM软件,从使用自主研发的电子海图制作软件过渡到使用HOM软件进行电子海图制作。2007年,交通部海事局引进CARIS HPD系统,实现纸海图与电子海图同平台一体化生产制作,进一步提高海图的生产效率和质量。2011年,交通运输部海事局承担全国内河电子航道示意图制作工作,制作完成了全国内河船舶自动识别系统(automatic identification system,AIS)基站覆盖范围流域内,共计596幅符合国际标准的电子海图,为AIS系统建设和航行安全监管提供了必要的基础资料。

2011年5月,中国海事电子海图作为公开出版物由中国地图出版社正式出版。2011年6月,中国海事局在上海召开中国电子海图免费发行新闻发布会,中国海事航海图书资料发行网站正式开通,见图 1。

|

| 图 1 中国海事航海图书资料发行网站 Fig.1 Distribution Website of China's Maritime Nautical Books |

2015年2月,中国海事局、中华人民共和国香港特别行政区海事处、中华人民共和国澳门特别行政区海事及水务局联合制作的珠三角电子海图,正式通过英国海道测量局、挪威海道测量局等国际海道测量机构向全球公开发行。2018年8月,中国沿海电子海图(除珠三角电子海图)正式通过PRIMAR发行网络向全球公开发行,为全球用户提供服务。2019年,中国海事航海图书在线服务网站正式上线运行。

3 专题海图产品专题海图以航海图的某些要素为基础,侧重表示某种或几种海洋专题要素的除标准航海图以外的一些海图图种[3],主要有航路图(集)、海底地貌图、海洋底质图、潮流图、海洋气象图、救生艇用图、小艇用图等。

20世纪50年代至70年代,中国海事系统以水深为主要要素制作专题海图,如航道水深图、码头泊位水深图、锚地水深图、礁石分布图等,为确定通航尺度、港口疏浚、港口工程建设提供服务。其中,代表性的产品为1981年编制出版的《长江河口历年水道图册(南支河段)》,记载了1861—1980年期间长江口吴淞口至徐六泾河段的水下地形变迁,旨在研究长江口南支河段的演变规律。

进入21世纪后,随着交通部水上安全监督管理体制的不断深入,专题海图品种需求逐步增加,制作海事管理专题海图成为海事测绘的重要工作内容之一。为满足海事监管和航标管理需求,海事测绘系统制作各种海事辖区管理图、示意图和航标辖区配布图等,有2 000余幅。同时,主动做好大型活动水上安全保障服务工作,先后编绘印制《2008奥帆赛竞赛海域专题图》《上海世博会水上交通管控图》《港珠澳大桥伶仃临时航道航行图》等专题图。

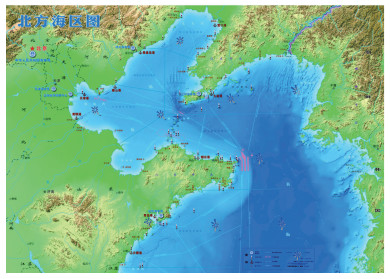

2019年,图 2所示的光栅版立体专题海图《北方海区图》在第29届国际制图大会上获得了一等奖,该奖项是世界范围内最高级别的地图作品荣誉。

|

| 图 2 《北方海区图》 Fig.2 Chart of Northern Sea Area |

长期以来,陆地专题地图(集)成品较多,且水平较高,而航海方面的专题图集寥寥无几。随着“海洋强国”“21世纪海上丝绸之路”等国家战略或倡议的提出,海洋成为制图的热点,综合航海专题图集的需求也在不断增加[7]。海事测绘系统主动对接国家战略,准确把握行业应用需求,深度挖掘数据资源,广泛应用现代科技手段,开发制作了不同主题系列、不同空间尺度、不同表现层次的特色鲜明的航海图书专题系列产品体系,例如,《中国南极长城站锚地附近》和《南极中山站水深示意图》在制图区域拓展方面进行了有益的尝试;《21世纪海上丝绸之路航海保障能力系列图》为国家战略决策提供基础信息支撑。

4 航行指南与航行图集航行指南是船舶进出港口需要查阅的相关航海图书资料,以图文结合的形式全面系统地介绍影响船舶安全航行的诸多要素,为船舶提供一定的安全保障。航行图集是针对港口管理部门在工作中因携带多种海图资料不便而专门制作的便携式图册。

初期的航行图集主要供引航使用,故亦称为引航图集。1963年,《天津港引航图集》印刷出版,是中华人民共和国成立后编辑出版的第一本港口引航图集。随后几年,海事测绘系统先后编制沿海各主要港口(如大连港、上海港和湛江港等)的引航图集,及重点水域(如海南岛水域、珠江口水域、北部湾广西水域等)的航行指南。

2010年,随着海事测绘统一制图的实施,各类航海图书的编制被逐步纳入海事测绘年度工作计划,以项目形式组织编制多套航海图册。2012年,为保障船舶进出长江口、黄浦江、洋山港安全航行,编制出版《上海港海图集》,范围覆盖上海港长江口、黄浦江、洋山港水域,共包括不同比例尺图幅41幅。除海图外,图集还刊载上海港区位图、潮面及图注数据、潮信表等内容。2013年,编制出版《福建沿海港口航道图集》,其范围覆盖福建沿海水域,共包括不同比例尺图幅41幅,同时刊载福建省位置图、潮面及图注数据、潮信表以及每个港口或地区的港口设施配布图等。2014年,编制出版《东莞水域航行图集》《北江清远水域航行图集》及配套电子海图图集。图集内容全面、准确,资料翔实,为广大航海用户提供了可靠的航行资料,为港口建设规划、通航管理等提供技术支持,填补了相关水域航行公用资讯的空白。

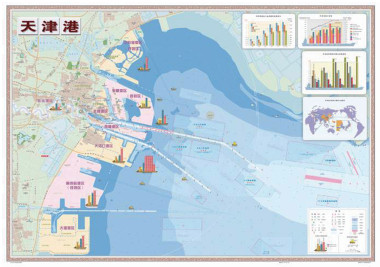

随着科技的迅猛发展和业务领域的不断细分,航海图书产品正由传统的导航服务走向现代航海综合信息服务。《京津冀协同发展航运地图集》着重展现京津冀港口、航运、航海保障事业在区域协同发展、“一带一路”倡议的重要地位及未来发展,是首部全面反映京津冀区域航运相关知识的大型综合性地图集。2019年编制出版的《中国北方枢纽港港航地图集》,开创了以中国北方枢纽港航海保障和港口环境为主题的区域性港航地图集的先河,斩获优秀地图作品裴秀奖金奖,如图 3所示。

|

| 图 3 《中国北方枢纽港港航地图集》 Fig.3 Atlas of Hub Port in Northern China |

2019年,为满足沿海船舶航行安全需求,海事测绘系统编制出版《中国沿海航行指南(北方海区、东海海区、南海海区)》。2020年7月,《粤港澳大湾区港航图集》正式出版发行,为粤港澳海道测绘业务融合发展注入新动力,成为三地合作实践的最新成果展示,填补了粤港澳大湾区港航图集的空白。

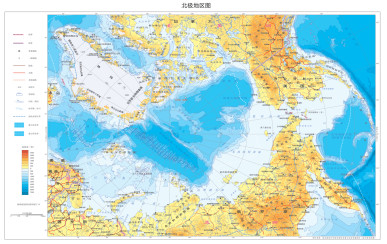

近年来,海事测绘系统还先后编制、出版、发行了北极、马六甲海峡至亚丁湾、南中国海至马六甲海峡、亚丁湾至苏伊士运河等国外部分重点海域航行指南与图集。图 4所示的《北极航海地图集》是国内首部全面反映北极地区相关航行知识的大型综合性图集,对政府决策、航运企业运营和北极地区科学研究具有重要的参考价值,还有助于维护北极的共同发展和中国的极地国家利益。

|

| 图 4 《北极航海地图集》 Fig.4 Atlas of Arctic Navigation |

5 其他航海图书产品

海事系统出版的航海图书产品还有航海图书目录、中国沿海主要港口潮汐表、中国海区助航标志表等。

1988年,海事测绘系统采用测绘计划管理新方法,编制出版《港口航道图目录(第一版)》,为年度测绘计划的编制提供依据。1994年10月,由各海区分别编印港口航道图目录模式改变为统一编印《中国海区港口航道图目录(1994年)》。自2004年起,《中国沿海港口航道图目录》由人民交通出版社出版发行;2011年起,确定《中国沿海港口航道图目录》更新周期为一年,每年年初出版。

20世纪50年代,海事测绘系统主要靠人工手算进行潮汐预报并开展潮汐短期预报,预报精度和效率较低。经过几代技术人员的努力,潮汐表预报范围从几个测站增加到覆盖中国沿海的近百个站,从使用算盘计算发展到使用计算机计算和编辑。2018年9月,广州海事测绘中心、中华人民共和国香港特别行政区海事处、中华人民共和国澳门特别行政区海事及水务局联合编制的《中国沿海潮汐表(珠江口)(2019)》正式出版发行。

中国海事每年定期出版《中国沿海助航标志表》,按海区范围分为北方海区、东海海区和南海海区3册,刊载中国海事自设自管中国沿海港口航道(包含香港与澳门地区)所有海事航标(含虚拟航标)、部分重要渔政航标和企业航标,主要用以引导船舶航行、定位和标示碍航物与表示警告的人工标志,并通过每周发布的《改正通告》予以不断更新改正,保证航海用户安全航行。

6 航海图书产品前景展望党的十九大报告指出,要“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”,对海洋的重视被提到了前所未有的高度。水上交通、资源开发、旅游休闲、海洋管理等各类涉海事业迎来快速发展期,各类涉海活动日益频繁,对航海保障服务的需求也在不断增加,为海事测绘事业的新发展提供前所未有的广阔空间和大好机遇。但是,目前中国海事测绘基础设施与服务手段还比较薄弱,测绘产品与服务的形式还不够丰富。因此,如何进一步优化、调整海事航海图书产品,增强其现势性以及如何优化海事测绘现有的服务模式是值得相关部门深入思考的问题。

6.1 强化公共服务职能,推动供给侧结构性改革推进供给侧结构性改革是近年来党中央综合研判世界经济形式和中国经济发展新常态作出的重大决策。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出,要加强各类公共服务提供,这也是供给侧结构性改革的重要目标[8]。

海事测绘服务是公共服务的重要组成部分。长期以来,海事测绘服务模式都比较单一,主要是传递型链状模式。随着技术的发展和需求的变化,现有的服务模式已经不能满足相关需要,只有根据不同用户的需求、不同产品的特点,发展多种有效的服务模式,才能实现供给结构的优化。因此,海事测绘需要发展多样化服务模式,不断改进服务提供机制,完善相关服务标准和政策,更好地为国民经济建设、海洋经济和水运事业发展、海洋环境保护及人们的出行安全提供更加丰富、更为有效的航海安全保障服务。

6.2 构建新型产品服务体系,全面有效履行职责海事测绘部门开展沿海港口航道测绘,组织编印相关航海图书资料,既是履行海上安全监督管理职责,也是履行相关国际公约的具体体现。中国已经成为世界航运第一大国,远洋运输船舶遍布全球海域,对航海保障服务的需求不断提高,服务范围向多领域拓展,这些都要求中国的海事测绘产品体系必须改进服务理念和服务方式,实现海事测绘服务的多样化与稳定发展。

在信息化测绘发展的大趋势下,海事测绘信息服务网络化已经成为发展的大趋势。中国海事测绘在生产技术层面上已基本实现了由传统测绘向数字化测绘的转化,但在信息服务功能及其相应体制和机制上还未实现由传统测绘向现代测绘的转化。随着时代进步,服务对象的需求也朝着综合化方向发展,服务对象的多元化决定了海事测绘必须实行多元化服务[9]。海事测绘不再仅提供单一的海图产品,还要不断完善海事测绘服务体系建设。以用户需求为导向,结合现代航海特点,加大航海图书新产品研发力度,不断丰富航海图书种类和覆盖海域;探索基于互联网络、移动平台等新媒体的“智能+地理信息应用”产品服务转型升级,建设面向用户、面向服务的新型海事测绘基础地理信息产品与服务体系。

6.3 加快新技术融合,为智能航运提供支撑在国家加快实施创新驱动发展战略背景下,物联网、云计算、大数据、人工智能等众多高新技术体现出前所未有的快速发展和深度融合。这些技术与海洋测绘技术有机结合,给海事测绘生产组织体系和产品服务带来全面变革和升级调整,推动其产品服务向个性化、智能化、知识化方向发展。海事测绘产业必然从当今数字化时代向信息化、智能化发展,以满足人们日益增长的对海洋空间大数据的迫切需求[10]。

随着e‐Navigation概念和技术的不断发展,智能航运时代已经到来,给传统的航海保障工作带来巨大挑战和强大冲击。为全面应对智能航运时代,世界各国都非常重视本国海道测量事业发展,充分利用海洋地理信息,服务于海洋经济发展。海事测绘部门也要牢牢把握这次新技术革命的战略机遇,全面增强创新能力,用新技术提升智能航海保障能力,加快实现智能航保高质量发展,为船舶航行安全和区域经济社会发展提供智慧化的保障服务。

| [1] |

《中国航道局史》编辑委员会. 天津航道局史[M]. 北京: 人民交通出版社, 2000.

|

| [2] |

交通运输部海事局. 中国海事史(现代部分)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2018.

|

| [3] |

李进杰. 航海图书出版指南[M]. 北京: 海潮出版社, 1999.

|

| [4] |

《北海航海保障志》编委会. 北海航海保障志[M]. 北京: 人民交通出版社, 2021.

|

| [5] |

《天津海事测绘发展史》编委会. 天津海事测绘发展史[R]. 天津: 天津海事测绘中心, 2013

|

| [6] |

董玉磊, 桑金. 海道测量规范与IHO标准的比较研究[J]. 海洋测绘, 2018, 38(1): 59-62. |

| [7] |

王荣林, 董江, 白亭颖, 等. 区域综合航海地图集设计与编制[J]. 中国海事, 2019(5): 53-55. |

| [8] |

库热西·买合苏提. 测绘地理信息供给侧结构性改革研究报告(2016)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016.

|

| [9] |

东海航海保障中心. 海事测绘发展战略研究[R]. 上海: 东海航海保障中心, 2018

|

| [10] |

北海航海保障中心. 海事测绘现状调查及多元化需求对策研究报告[R]. 天津: 北海航海保障中心, 2016

|

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47