| 一种移动式隧道检测系统的硬件设计与试验 |

2. 四川省第三测绘工程院,四川 成都,610599

2. The Third Surveying and Mapping Engineering Institute of Sichuan Province, Chengdu 610599, China

由于外部压力和地质条件恶化,隧道常常会产生变形、裂缝、渗漏水等病害。为了减少事故和延长使用寿命,需要定期对隧道进行检测。然而,目前人工作业的隧道检测方式效率低、主观性强,无法满足隧道检测和养护的需求。克服人工检测方式的缺陷,改进隧道检测方式一直是研究的热点。

图像处理技术是利用相机拍摄隧道图像,然后通过图像处理替代人眼观察,识别出隧道裂缝、渗漏水等病害,Liu等[1]提出了一种有效的识别隧道裂缝的图像处理算法;Chaiyasarn等[2]提出利用图像检测隧道内线性目标的直线度和平行度,从而检测隧道的几何变形;刘学增等[3]利用图像处理技术检测隧道渗漏水,王平让等[4]提出一种自动识别隧道裂缝的图像局部网格特征算法,效果优于一般图像算法。

激光扫描技术可以提供几何和辐射信息、扫描轮廓等数据,在隧道检测方面也有广泛应用,Yoon等[5]利用激光扫描数据的几何和辐射信息提取出隧道裂缝特征;Pejic[6]针对激光扫描法进行隧道几何检测,提出了设计和优化方案;Haack等[7]介绍了多种隧道无损检测的方法,并指出图像处理和激光扫描是两种比较有效的检测技术。

为了满足隧道大规模检测的需求,移动测量技术得到了广泛应用,Yao等[8]设计移动机器人搭配24个超声波传感器和6个摄像机,可检测隧道内壁的几何变形;Yu等[9]利用移动机器人搭载相机采集隧道图像数据,用于裂缝识别;Puente等[10]借助LYNX移动制图系统对南加利西亚公路隧道实时采集彩色三维点云数据,对隧道灯具实现自动化检测。

为了改进隧道检测技术,本文综合了图像处理和激光扫描两种技术优势,设计了一套移动式隧道自动化检测系统,并对系统的可行性进行了试验。

1 移动式隧道检测系统设计 1.1 系统的设计目标本文设计了一套高效率、易升级的隧道数据采集系统。系统功能有:①数据采集快速自动化;②获取高精度的隧道点云模型;③获取高分辨率的隧道全景影像;④可用于隧道病害(变形、裂缝和渗漏水等)的检测分析。

1.2 系统的主要传感器移动式隧道检测系统集成了图像采集系统、激光扫描系统、定位定姿系统等多种传感器,以移动平台为载体,实现真实目标数据的自动化采集。主要的传感器系统有以下3种。

1) 图像采集系统。基于数码相机的图像采集系统在成本、分辨率、易升级等方面具有巨大优势。因此,系统将3台数码相机按左、上、右方位的几何关系固定,在移动过程中可连续采集隧道左上右3个方向的内部表面图像数据。数码相机采用Nikon d7100配鱼眼镜头,分辨率为6 000像素×4 000像素,色彩深度24 位,连拍速度是7 fps。

2) 激光扫描系统。根据隧道窄长的特点,在移动测量中常用的激光扫描设备是二维激光扫描测距仪。通过测量发射和接收激光信息的飞行时间来计算被测目标的距离。激光扫描仪的型号是HOKUYO UTM-30LX,测量距离0.1~30 m,测距精度30 mm/10 m,扫描范围270°,角度分辨率0.25°,扫描间隔25 ms。

3) 定位定姿系统。由于在隧道移动测量过程中无法获得GPS数据,同时考虑成本及通用性,系统采用三轴电子罗盘和里程计组合导航来定位定姿。三轴电子罗盘能根据地球磁场的变化而测得罗盘传感器轴在地球表面的磁场角,顾及磁偏角的影响,即可得到罗盘传感器轴在当地水平坐标系中的指北方位角。再加上倾斜补偿,可以同时提供传感器的3个姿态角度。电子罗盘的型号是HCM505,航向精度0.3°,航向分辨率0.1°,俯仰精度0.1°,横滚精度0.1°,倾角分辨率0.01°。里程计主要由驱动轮内侧的码盘信号计算出单个驱动轮角速度信息,从而根据运动学模型计算出行驶距离。

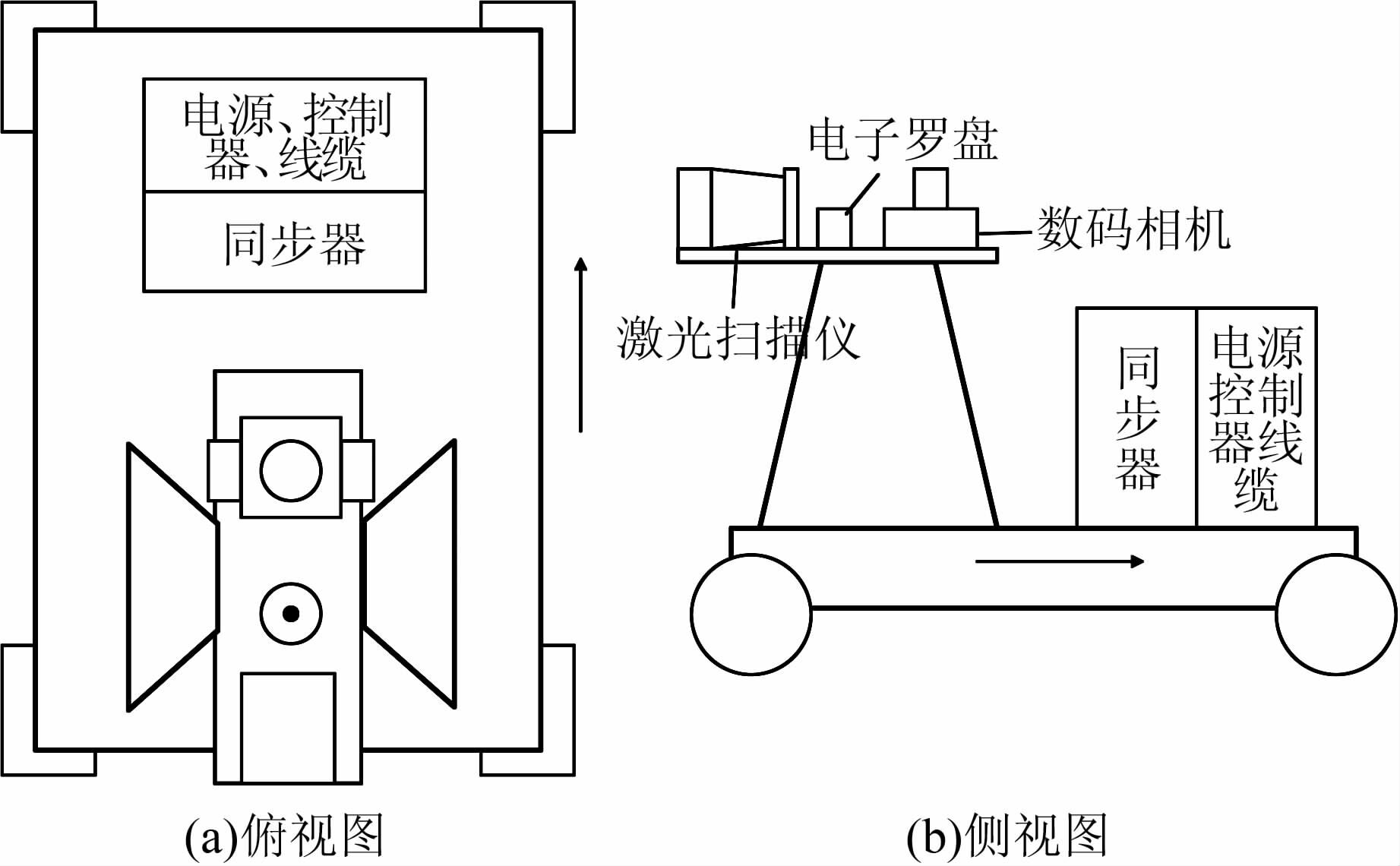

1.3 系统的硬件设计系统硬件设备包括四轮驱动移动车,搭载3台数码相机、一台激光扫描测距仪、电子罗盘和里程计等多传感器,以及光源、同步器、电源、控制器、线缆等辅助设备。

系统硬件设计如图 1所示。四轮驱动的设计使得小车可任意方向前行,提高了系统的灵活性。3台固定组装的数码相机不仅能同时采集到多方位的影像数据,也便于后期影像的全景拼接工作。将激光扫描仪和相机的几何中心放置于同一水平线,便于后期的数据解算。

|

| 图 1 系统硬件设计图 Figure 1 Design Diagram of the Hardware |

2 系统数据采集与处理试验

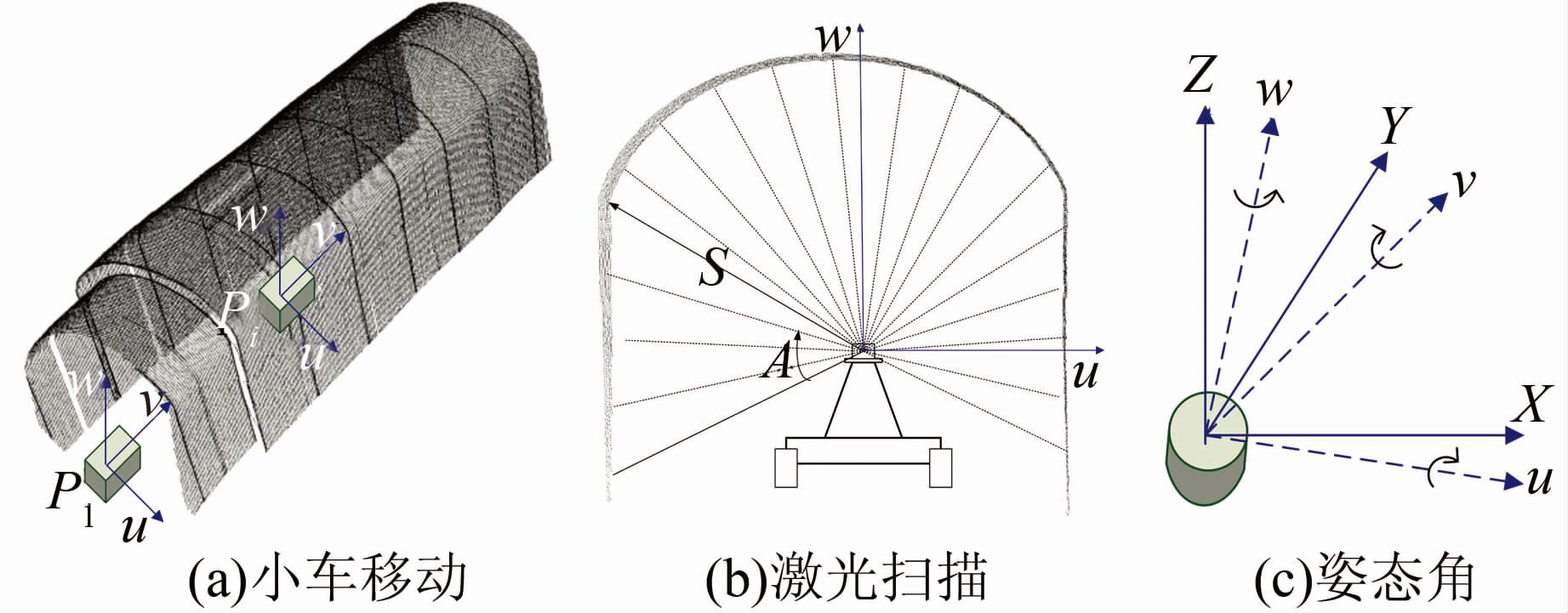

在武汉大学珞珈山隧道进行系统数据采集试验,工作原理如图 2所示。将移动测量车置于隧道,人工操控小车在隧道里以一定速度前行,如图 2(a)所示;移动过程中,每隔25 ms,激光扫描仪对隧道以角度间隔0.25°进行扫描,每站1 081条激光束,如图 2(b)所示;电子罗盘记录一次车行姿态角,如图 2(c)所示。同时里程计记录时间间隔中的里程值,数码相机以里程值为基准,每隔5 m拍摄一次。随着小车的不断前行,实现了隧道数据的自动化采集。

|

| 图 2 系统数据采集的工作原理 Figure 2 Working Principle of Data Acquisition |

2.1 隧道点云数据处理 2.1.1 隧道扫描点的坐标系标定

1) 定义3种坐标系统。①极坐标系(S,A):以扫描中心为原点,扫描点距离值S和扫描角度A如图 2(b)所示;②扫描仪坐标系(u,v,w):以扫描中心为原点,扫描仪的理论竖直轴设为w轴,扫描仪平台水平向右为u轴,如图 2(b)所示;③全局坐标系(X,Y,Z):以电子罗盘姿态角参考基准作为全局坐标系,如图 2(c)所示。

2) 坐标系统标定过程如下。极坐标系转换为扫描仪坐标系:以数学几何推导出转换式(1),依此得第i站隧道扫描点的扫描仪坐标(ui,vi,wi)为:

| $~\left\{ \begin{matrix} {{u}_{i}}=-S\times cos(A-45{}^\circ ) \\ {{v}_{i}}=0 \\ {{w}_{i}}=S\times sin(A-45{}^\circ ) \\ \end{matrix} \right.$ | (1) |

扫描仪坐标系归一为全局坐标系:根据电子罗盘姿态数据,可求得Pi-1Pi段的方向单位向量为(nx,ny,nz)。里程计的间距为Δs,则Pi-1Pi的坐标向量差为:

| $\left[ \begin{matrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix} nx \\ ny \\ nz \\ \end{matrix} \right]\cdot \Delta s$ | (2) |

首先,通过不断累加可得第i站扫描中心的坐标值(xi,yi,zi),即为第i站坐标数据的平移矩阵Ti;然后,依据第i站姿态角(φ,ω,κ),运用矩阵转换公式求得旋转矩阵Ri[11];最后,坐标进行归一化,可根据式(3)对各站扫描仪进行坐标旋转和平移变换,则得到所有扫描点的全局坐标为:

| ${{\left[ \begin{matrix} {{X}_{i}} \\ Y \\ Z \\ \end{matrix} \right]}_{i}}_{i}={{R}_{i}}\times \left[ \begin{matrix} {{u}_{i}} \\ {{v}_{i}} \\ {{w}_{i}} \\ \end{matrix} \right]+{{T}_{i}}~$ | (3) |

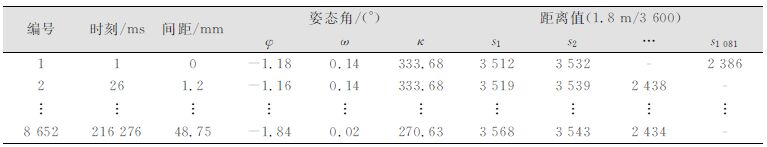

系统激光扫描仪得到的原始数据包含各站测量数据时刻、前后两站扫描的里程间距、姿态角(φ,ω,κ)、线扫描的隧道点返回距离值,即为激光扫描仪得到的原始数据,如表 1所示。再依照前面的坐标系标定算法进行数据转换,可得到隧道的点云模型,如图 3所示。

| 表 1 激光扫描仪的原始数据 Table 1 Original Data of Laser Scanner |

|

|

| 图 3 隧道点云模型展示 Figure 3 Point Cloud Models of Tunnel |

2.2 隧道影像数据处理

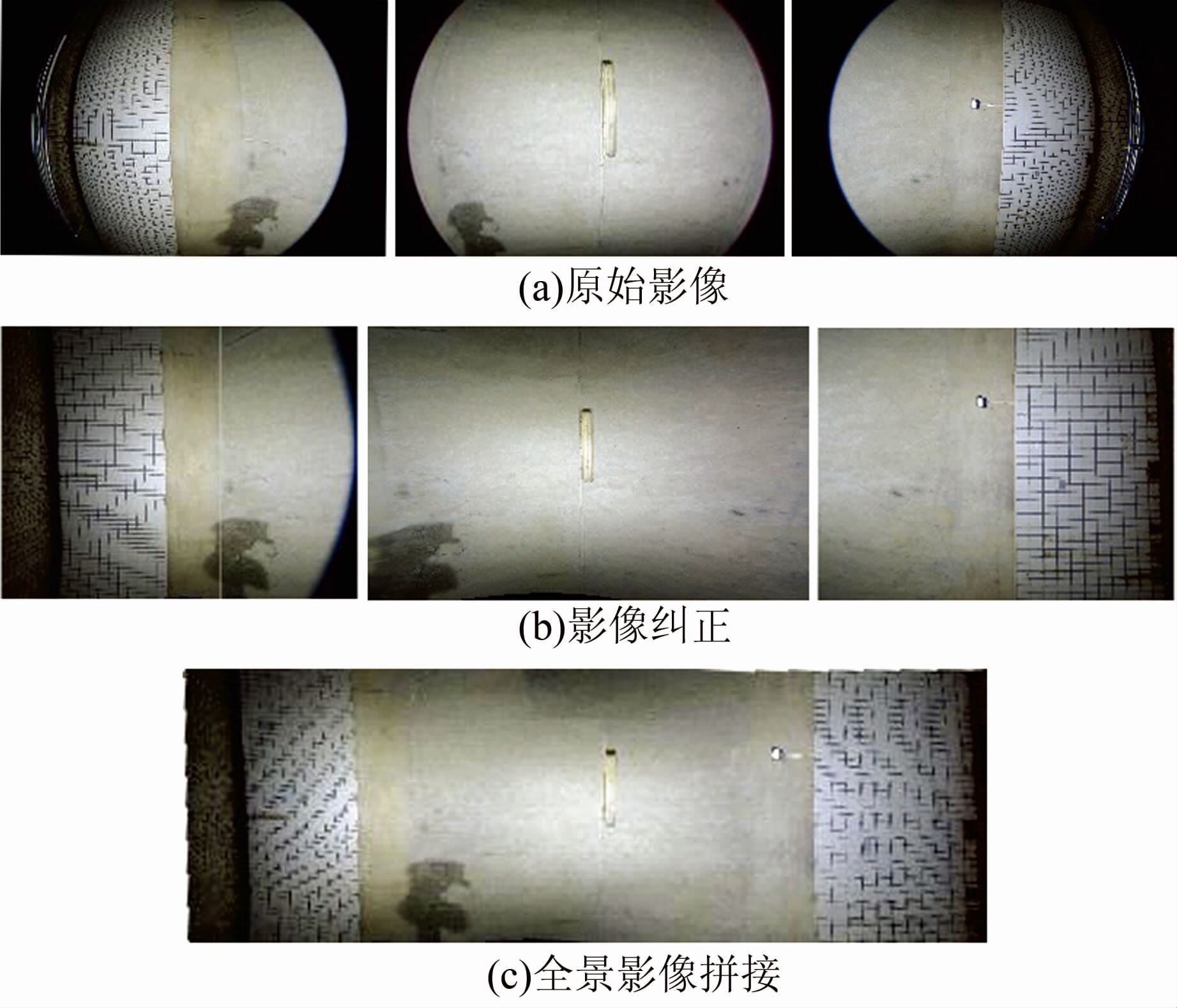

为了对后期的隧道裂缝、渗漏水等进行检测分析,尽可能得到肉眼真实的影像数据,需要对原始影像进行纠正与全景拼接。影像数据便于观察隧道的真实情景,更有利于隧道的病害分析。在数据采集过程中,每站同时拍摄3张影像,需要先纠正鱼眼镜头畸变,再进行全景拼接[12],过程如图 4所示。

|

| 图 4 隧道全景影像处理 Figure 4 Process of Panoramic Images |

2.3 试验结果分析

试验隧道全程约400 m,得到超过9 350 000个隧道三维点和80组隧道内部全景影像,数据采集过程耗时不足5 min。而且,图 3所示的隧道点云模型的分辨精度可达1 mm;图 4展示的全景影像分辨精度可达0.2 mm,可明显确定隧道的渗漏水区域。试验表明,系统可快速、准确地获取隧道内部表面的三维点云数据,用于隧道的变形分析计算;同时也可采集隧道内部完整的序列全景影像,获得隧道内部裂缝、渗漏水等区域的图像数据,用于隧道的病害检测分析。因此,本文设计的系统可以快速、自动化地采集隧道表面的点云数据和全景影像,并可应用于隧道病害的检测分析,达到了预期的效果。

3 结束语本文设计了一套移动式隧道自动化检测系统,提出了此系统的设计目标,即实现隧道高精度点云数据和高分辨率全景影像的快速自动化采集,并可用于隧道病害的检测分析;结合易于升级的要求,给出了系统的硬件设计方案。以武汉大学珞珈山隧道试验为例,介绍了系统数据采集的工作原理,阐述了点云数据和影像数据的处理方法,得到了足够精度的隧道点云模型和全景影像,其中,三维点云模型可应用于隧道几何变形分析[13, 14],全景影像数据可用于裂缝、渗漏水等病害的识别[4],证明了系统设计的可行性和高效率性,而且易于升级,对改进隧道检测方式具有重要的研究意义。然而,在融合图像处理和激光扫描两种技术的多源数据处理上有较多的不足。在后续的工作中,一方面不断升级硬件系统,另一方面改进多源数据处理算法,以实现隧道的高效率、高精度的自动化检测。

| [1] | Liu Z, Suandi S A, Ohashi T, et al. Tunnel Crack Detection and Classification System Based on Image Processing[C]. Electronic Imaging 2002, CA , United States, 2002 |

| [2] | Chaiyasarn K, Kim T K, Viola F, et al. Image Mosaicing Via Quadric Surface Estimation with Priors for Tunnel Inspection[C]. 200916th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2009), Cairo, Egypt, 2009 |

| [3] |

刘学增, 桑运龙, 苏云帆. 基于数字图像处理的隧道渗漏水病害检测技术[J].

岩石力学与工程学报,2012,31(2) : 3780–3786.

Liu Xuezeng, Sang Yunlong, Su Yunfan. Detection Technology of Tunnel Leakage Disaster Based on Digital Image Processing[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(2) : 3780–3786. |

| [4] |

王平让, 黄宏伟, 薛亚东. 基于图像局部网格特征的隧道衬砌裂缝自动识别[J].

岩石力学与工程学报,2012,31(5) : 991–999.

Wang Pingrang, Huang Hongwei, Xue Yadong. Automatic Recognition of Cracks in Tunnel Lining Based on Characteristics of Local Grids in Images[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(5) : 991–999. |

| [5] | Yoon J S, Sagong M, Lee J S, et al. Feature Extraction of a Concrete Tunnel Liner from 3D Laser Scanning Data[J]. NDT & E International,2009,42(2) : 97–105. |

| [6] | Peji ć M. Design and Optimization of Laser Scanning for Tunnels Geometry Inspection[J]. Tunnelling and Underground Space Technology,2013,37 : 199–206. DOI:10.1016/j.tust.2013.04.004 |

| [7] | Haack A, Schreyer J, Jackel G. State-of-the-Art of Non-Destructive Testing Methods for Deter Mining the State of a Tunnel Lining[J]. Tunnelling and Underground Space Technology Incorporating Trenchless Technology Research,1995,4(10) : 413–431. |

| [8] | Yao F, Shao G, Takaue R, et al. Automatic Concrete Tunnel Inspection Robot System[J]. Advanced Robotics,2003,17(4) : 319–337. DOI:10.1163/156855303765203029 |

| [9] | Yu S N, Jang J H, Han C S. Auto Inspection System Using a Mobile Robot for Detecting Concrete Cracks in a Tunnel[J]. Automation in Construction,2007,16(3) : 255–261. DOI:10.1016/j.autcon.2006.05.003 |

| [10] | Puente I, González-Jorge H, Martínez-Sánchez J, et al. Automatic Detection of Road Tunnel Luminaires Using a Mobile LiDAR System[J]. Measurement,2014,47 : 569–575. DOI:10.1016/j.measurement.2013.09.044 |

| [11] |

王佩军, 徐亚明.

摄影测量学(测绘工程专业)[M]. 2版. 武汉: 武汉大学出版社, 2010 .

Wang Peijun, Xu Yaming. Photogrammetry (Surveying and Mapping Engineering)[M]. 2nd ed. Wuhan: Wuhan University Press, 2010 . |

| [12] |

邓非, 胡玉雷, 黄云. 一种基于 SURF 算法的柱面全景影像拼接方法[J].

测绘地理信息,2015,40(4) : 14–18.

Deng Fei, Hu Yulei, Huang Yun. A Method of Cylindrical Panoramic Image Mosaic Based on SURF Algorithm[J]. Journal of Geomatics,2015,40(4) : 14–18. |

| [13] |

蓝秋萍, 洪超, 林欢, 等. 从三维点云中自动提取隧道几何特征线[J].

测绘工程,2015,24(10) : 1–4.

Lan Qiuping, Hong Chao, Lin Huan, et al. Automatical Extraction Geometric Feature Lines in the Tunnel from 3D Point Cloud[J]. Engineering of Surveying and Mapping,2015,24(10) : 1–4. |

| [14] |

朱宁宁. 三维激光扫描在地铁隧道形变监测中的应用[J].

测绘工程,2015,24(5) : 63–68.

Zhu Ningning. Application of 3D Laser Scanning to the Subway Tunnel Deformation Monitoring[J]. Engineering of Surveying and Mapping,2015,24(5) : 63–68. |

2016, Vol. 41

2016, Vol. 41