| 既有铁路隧道变形与爆破振动监测的自动化应用 |

自动化监测,是一种采用智能化的测量机器人进行数据采集的测量手段,通过现代化的数据通讯技术将采集的数据通过网络传输到计算机,而后利用相应的数据处理软件进行数据的处理和分析。随着测量仪器的发展,自动化监测技术在国内外的工程项目中已经取得广泛的应用。目前,国外的自动化监测手段主要用于大坝、基坑边坡、隧道、滑坡等大型工程项目中[1-2];文献[3-6]就开始了测量机器人自动化监测的系统软件研究工作;文献[7-10]对自动化监测系统的设计、实现进行了详细的介绍。国内的测量学者结合我国工程项目的特点,不断提高自动化监测的精度,在工程测量中测量精度可达到亚mm级[11]。刘绍堂等[12]采用文献分析和比较分析方法,说明了测量机器人自动化监测方法在地铁和隧道工程安全监测领域的广大应用前景;李明[13]以天津地铁3号线金狮站——天津站盾构施工为依托,证明了用TS30全站仪加棱镜配合静力水准设备自动化监测钢轨沉降的可靠性;吴灿鑫等[14]在地铁隧道监测工程中,对比了自动化监测数据和人工监测数据,证明了自动化监测系统的可靠性;文献[15-16]在地铁隧道监测项目中也很好地验证了测量机器人自动化监测方法在无人看守、24 h不间断测量的情况下是一种很好的监测手段;丘志宇等[17]证明了利用测量机器人的自动化精密测距三角高程测量可以代替精密水准测量进行沉降监测工作;因特殊环境下传统人工测量的局限性,自动化监测将成为一个大的趋势。

相对于地铁隧道的监测,针对高铁隧道下穿既有铁路的自动化监测案例相对较少,本文结合胡营西山隧道下穿既有线张唐铁路专线工程,提出了一种利用TS30测量机器人结合振动测量仪的自动化监测办法。

1 工程概况与监测系统胡营西山隧道在DIK156+650~DIK156+800段下穿既有线张唐铁路,京沈客专DIK156+726.51与张唐铁路DK306+472相交,相交处张唐铁路运营里程K228+205.35。京沈客专隧道拱顶开挖距张唐铁路隧道仰拱底部34.678 m,京沈客专与张唐铁路相交角度137°,与张唐铁路相交下穿段长度为18.6 m。隧道施工的方法为,中导洞+三台阶+超前中管棚+超前小导管预支护,施工时采取控制爆破的方式,最大限度的减小施工对既有铁路的运营影响。

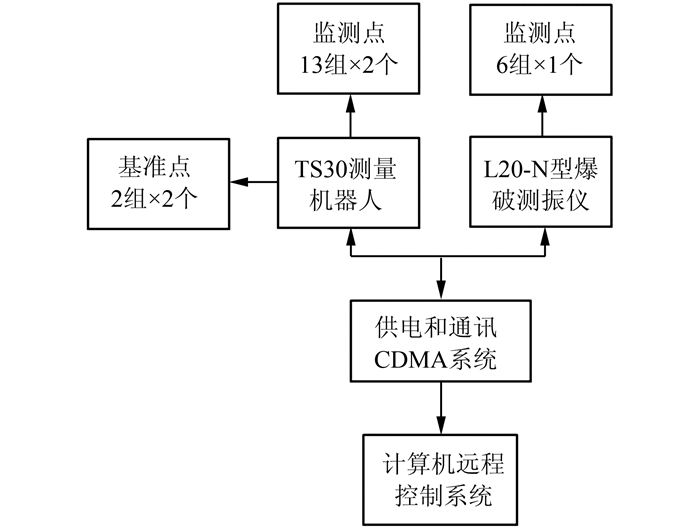

项目中对既有铁路隧道监测对象主要是隧道结构主体,监测内容主要为隧道结构主体的沉降监测和爆破振动速率监测。工程在监测过程中,对上述两项内容分别采取自动测量机器人、武汉大学测绘学院研发的自动化监测软硬件和自动化爆破测振仪的手段,两种设备采集到的数据通过提前建立的网络通讯系统传至相应的服务器上,进而通过远程终端可以随时查看、下载、处理和分析所测量的数据。自动监测系统的基本组成如图 1所示。

|

| 图 1 自动化监测系统组成结构图 Fig.1 Composition Map of Automatic Monitoring System |

2 自动化监测的实施 2.1 测量机器人自动化监测

1) 布设方案。项目中使用的徕卡TS30测量机器人具有较高的测量精度和自动目标识别、自动照准功能,即使在弱光的环境下也可以极大地提高作业效率。仪器布设在监测区域的中间位置,使得可以合理的观察到所有监测点,隧道位移监测共布设13个断面,每个断面布设两个监测点,测点布设于隧道两侧隧道壁上,共计26+4个测点,其中4个基准点使用的均是徕卡圆棱镜,26个监测点使用的是徕卡L型小圆棱镜。各断面间距离依次为:20、10、10、8、6、6、6、6、8、10、10、20 m。变形监测点布设在影响区域位置,4个基准点布设在影响区域以外,由于本工程中两隧道空间最小垂直距离仅不足40 m,且交叉段隧道岩石为二级围岩,监测范围为40 m的交叉段以及交叉段前后各55 m的范围。

2) 监测频率。设计监测频率为3 h/次,如遇数据突变或接近允许值时,根据需要提高监测频率。

2.2 爆破振动自动化监测 2.2.1 布设方案及监测频率1) 布设方案。工程中,两条隧道空间交叉处最小距离为34.678 m,交叉处需重点监测,依据《机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及对建筑物影响的评价指南》及已有工作经验作为参考,监测范围确定以两条隧道交叉处为中心,向两侧纵向各延伸55 m(共计150 m),交叉处加密监测,向两侧逐步扩大监测距离。因此,在本工程中监测隧道内共布置6个测点,布设在隧道单侧的侧边墙上,布置在交叉处两测5 m、25 m、60 m处。测振仪器选用三通道的L20-N型测振仪,触发模式设置为电平触发,当振幅超限时,可通过短息或电邮报警。

2) 监测频率。测振仪实时在线监测,通过设置阈值,大于0.05 cm/s时,自动触发,开始记录波形数据;此外,当变化值超过报警值时,或出现紧急情况时,加密监测频率,随时掌握变化情况。

2.2.2 设备安装与调试1) 测振仪的感应器必须要紧贴隧道壁,测振仪安装完毕后,需要进行现场的测试工作,例如用坚硬的石头在每台传感器旁敲击隧道墙面,查看各台仪器是否有数据,如都显示正常,说明设备安装成功;

2) 由于测振仪的灵敏度较高,列车经过也可能会触发测振仪的记录,因此,在工程正式爆破施工前应持续观察2~3 d,掌握外界环境带来的数据变化规律,相应修改振动触发记录的阈值参数。

3 数据处理及分析工程采用的高精度TS30测量机器人,测角精度0.5″,测距精度0.6 mm+1ppm。从测量的角度上讲,仪器精度完全可以满足150 m范围的监测需求。

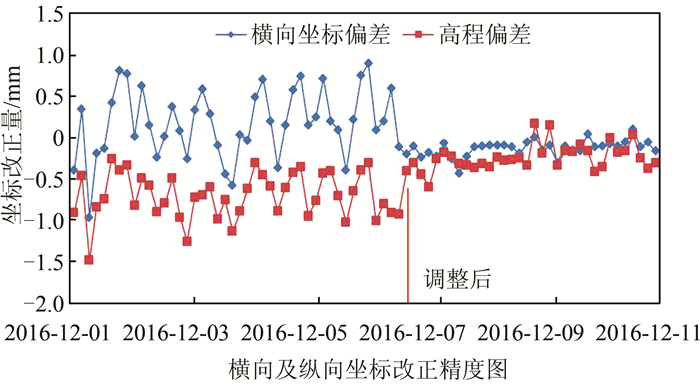

3.1 隧道侧壁旁折光对测量精度的影响根据隧道内的狭窄、细长的特点,布设于全站仪同侧较远的监测点容易受侧壁旁折光的影响,而使测量数据失真,本工程中最初将基准点布置在距仪器约100 m和120 m的4个断面上,后发现仪器同侧最远的两基准点观测时旁折光现象严重,采取将该两个基准点改安置在了对侧隧道壁上,距仪器约80 m处。统计基准点位置变动前后,由4个基准点根据后方交会及测量平差解算的测站坐标精度如图 2所示,其中横向偏差表示为垂直线路里程方向,顺着大里程方向左边为负值、右边为正值,高差偏差正值表示为隆起,负值表示下沉。

|

| 图 2 基准点调整前、后测站坐标改正变化 Fig.2 Change of Coordinates of Control Point Before and After Adjustment |

由图 2可以看出,横向及纵向精度相当,调整前有旁折光影响时约为1.5 mm,调整基准点后,基本都在0.5 mm以内,可满足监测要求。此外,在布设仪器及安装监测点棱镜时,需充分考虑旁折光的影响,检查数据质量,及时调整。

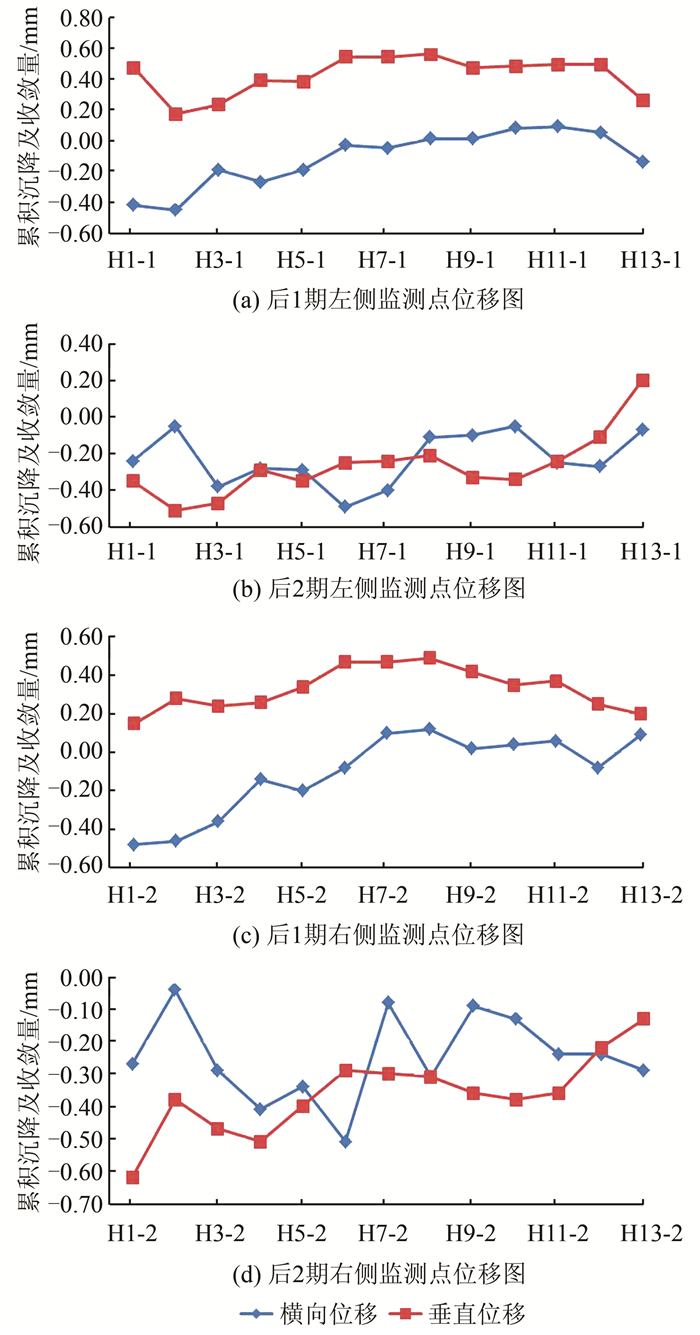

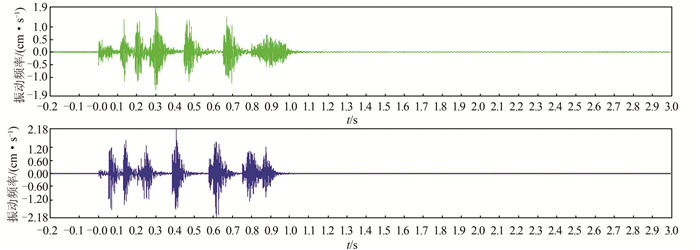

3.2 监测成果分析结合测量机器人及测振仪两种手段,以测振仪测得的振动波,指导爆破所装炸药量,进而决定对既有隧道产生的形变影响。由于根据振动监测的结果严格控制爆破所装炸药量,隧道内并未发生明显的变形,选取所布设的26个沉降监测点的沉降变化时序图, 监测得到的最后两期各监测点的累积沉降量及水平收敛量如图 3所示,此处便于分析,将隧道两侧的监测点分别统计(为区分两测监测,分别称为后1期、后2期,左侧点表示为H-1;右侧占为为H-2);选取某两次爆破振动的波形图如图 4所示。

|

| 图 3 各监测点最终累积垂直沉降及水平收敛变化量曲线图 Fig.3 Curve Chart of Cumulative Vertical Subsidence and Horizontal Convergence of Each Monitoring Points |

|

| 图 4 爆破振动波形图 Fig.4 Waveform of Blasting Vibration |

由图 3、图 4中可以看出,在两种自动化监测手段的共同配合使用下,整个隧道爆破施工阶段,由于采取控制爆破的方式开挖隧道,且岩石结构较好,对既有隧道产生累积变化量未超过1 mm,项目中将中导洞爆破振动速率严格控制在V=3.0 cm/s以内,两次爆破炸药量分别为14.4 kg、16.4 kg, 振动的峰值分别为1.908 cm/s、2.182 cm/s。根据萨道夫斯基公式,爆破振动的振动峰值与炸药量是正相关的[18],本项目中炸药量严格依据规范控制,确保爆破对既有结构物无破坏,完全符合规范要求,且与铁路工务段工作人员测得的轨距变化相符合。经过多方的共同努力,最终圆满完成了这次下穿既有线的铁路工程项目。此外,也验证了该套自动化监测系统在隧道监测中的适用性。

4 结束语1) 采用网络测振仪配合测量机器人进行铁路隧道爆破自动化监测,对于只能利用天窗点进入的隧道监测是一种很好的选择,且从监测结果来看振动速率严格控制在V=3 cm/s以内,最终累积沉降量不到1 mm。高精度测量机器人和灵敏的测振仪是在测量环境复杂的隧道监测中为工程的施工进度及方案提供了可靠的科学依据。

2) 工程的圆满贯通除专业的监测系统和工程管理外,爆破前的振动测试,充分了解山体岩石的属性,利于对监测的控制。

3) 自动化监测系统是全天侯、连续观测,且24小时无人值守,系统受外界环境影响较多,因此,需定期巡视和检查,及时发现并解决问题,可有效提高监测的可靠性。此外,工程项目监测范围较小,如遇较大范围监测,需增加仪器数量,且多仪器站点的布设及数据处理等相关问题,需进一步讨论,以使隧道监测更加自动化、智能化和实时化。

| [1] |

徕卡测量系统有限公司.徕卡GeoMoS监测解决方案[R].徕卡测量系统有限公司, 北京, 2005

|

| [2] |

姚艳丽, 蒋胜平, 王红平. 基于地面三维激光扫描仪的滑坡整体变形监测方法[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(1): 50-53. |

| [3] |

梅文胜, 张正禄, 郭际明, 等. 测量机器人变形监测系统软件研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2002, 27(2): 165-171. |

| [4] |

梅文胜, 张正禄. 测量机器人控制网观测与数据处理自动化研究[J]. 测绘信息与工程, 2003, 28(5): 37-38. DOI:10.3969/j.issn.1007-3817.2003.05.015 |

| [5] |

梅文胜, 张正禄, 黄全义. 测量机器人在变形监测中的应用研究[J]. 大坝与安全, 2002(5): 33-35. DOI:10.3969/j.issn.1671-1092.2002.05.010 |

| [6] |

张正禄, 梅文胜, 邸国辉. 用测量机器人监测三峡库区典型滑坡研究[J]. 资源环境与工程, 2002, 16(4): 56-59. DOI:10.3969/j.issn.1671-1211.2002.04.012 |

| [7] |

江红兵, 王劲松. 基于徕卡测量机器人的隧道自动监测系统设计[J]. 广东交通职业技术学院学报, 2016, 15(1): 27-32. DOI:10.3969/j.issn.1671-8496.2016.01.006 |

| [8] |

蒋晨.测量机器人在线控制及其在地铁隧道自动化监测中的应用[D].徐州: 中国矿业大学, 2015 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D697872

|

| [9] |

韩易. 远程通讯技术在地铁隧道自动化监测系统中的应用[J]. 测绘与空间地理信息, 2016, 39(4): 162-163. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2016.04.046 |

| [10] |

高宏兵. TCA1800测量机器人变形自动化监测系统的建立与应用研究[D].桂林: 桂林理工大学, 2009 http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1479716

|

| [11] |

张学庄, 王爱公, 张驰, 等. 测量机器人系统在五强溪大坝的应用[J]. 水电自动化与大坝监测, 1999(3): 24-27. |

| [12] |

丘志宇, 卢松耀, 卢凌燕. 自动化变形监测的精密测距三角高程测量研究[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(3): 106-109. |

| [13] |

李明. 自动化监测技术在天津地铁3号线金狮桥站-天津站站盾构穿越高速铁路工程中的应用[J]. 隧道建设, 2014, 34(4): 368-373. |

| [14] |

吴灿鑫, 胡雷鸣, 付和宽. 地铁隧道自动化监测精度分析[J]. 测绘通报, 2015(1): 137-138. |

| [15] |

方成龙. 测量机器人在隧道自动化监测中的应用[J]. 测绘与空间地理信息, 2014, 37(1): 219-220. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2014.01.069 |

| [16] |

王梅. 湿陷性黄土地区下穿隧道深基坑上跨运营地铁盾构隧道自动化监测技术[J]. 建筑安全, 2016, 31(10): 56-58. DOI:10.3969/j.issn.1004-552X.2016.10.017 |

| [17] |

刘绍堂, 王果, 潘洁晨. 测量机器人隧道变形自动监测系统的研究进展[J]. 测绘工程, 2016, 25(10): 42-48. |

| [18] |

宋文峰, 何平成. 《爆破安全规程》(GB 6722-2014)已发布[J]. 工程爆破, 2015(1): 62. |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44