| 基于Argo浮标数据的水文特征三维可视化分析——以南大洋印度洋扇区为例 |

南大洋作为地球最南端的海洋,由南太平洋、南大西洋和南印度洋的各一部分组成。南大洋没有被陆地隔断,在海洋学上具有独特的性质,南极绕极流环绕着南大洋,是各大洋进行水交换的重要介质,在全球海洋与气候系统中起着重要作用[1, 2]。作为南大洋系统中不可或缺的一部分,印度洋扇区,尤其是普里兹湾及其邻近海域,具有独特的水文特征,已经引起广泛关注[3-6]。普里兹湾位于南大洋的印度洋扇区,是南极大陆周围面积仅次于威德尔海和罗斯海的第三大海湾。其西南边是东南极最大的冰架——埃默里冰架。普里兹湾内水深较浅,经过67°S大陆坡折处,水深急剧增加。其周围的海域在冬季基本被冰封住,浮冰边缘向北可延伸到60°S附近。自1984年开始,中国组织多个船次的南大洋科考船进行考察[7],1989年,在普里兹湾附近建立了南极科学考察站中山站。该区域已经成为中国南极海洋和大陆科学考察的理想区域[8, 9]。

南大洋印度洋扇区具有独特的水文特征,其温度和盐度的时空分布存在一定差异,随着南极周围水团变暖趋势的加剧,其水文特征成为被持续关注的焦点科学问题。由于纬度较高,受到海冰的影响,普里兹湾附近的传统水文考察活动容易受到考察范围和季节的限制。本文使用的Argo浮标数据覆盖范围较广,时间跨度较长,结合温度、盐度剖面资料,可以有效地对普里兹湾外围的陆坡以及海盆区域的水文特征进行探索,以期为后续相关研究提供一定参考。

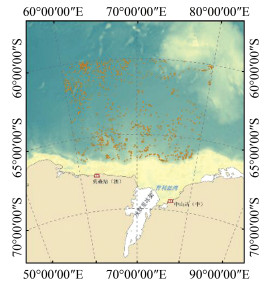

1 数据与方法研究数据为来自全球Argo资料中心(https://argo.ucsd.edu)经过质量控制的Argo浮标数据,时间跨度为2009—2020年,其中,2020年只获取了1月—11月的数据,其在研究区域的平面分布见图 1。

|

| 图 1 Argo浮标数据在研究区域的平面分 Fig.1 Plane Distribution of Argo Float Data in the Study Region |

由于海冰以及陆架深度的影响,浮标数据未覆盖整个普里兹湾,研究区域经度范围为60°E~80°E,纬度范围为60°S~67°S,研究区域位于南印度洋扇区普里兹湾北部陆坡以及海盆区域。受到海冰的影响,浮标剖面数据主要集中在夏季,因此,本文选取12月以及1月—5月的数据来研究普里兹湾夏半年的水文特征。为了直观地展示研究区域的温度和盐度分布,本文绘制了Argo数据经纬度方向的断面分布图和平面分布图。通过温度和盐度的三维分布图,结合已有的水团划分方法,分析了研究区域的水团分布特征。为检验水团划分的合理性,本文使用聚类分析方法对水团重新分类,从而对水文特征展开详细分析。高斯混合模型基于概率的方法对数据进行分类,该模型假定所有数据都是由一系列未知参数的符合高斯分布的数据组合而成的[10]。高斯混合模型运行效率快,适合对数据量较大的数据进行聚类。研究区域约有43. 9万个温盐散点,因此,本文选择高斯混合模型进行分类。

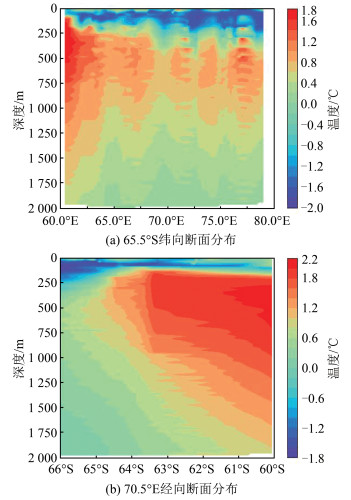

2 温度空间分布特征分析本文统计了海水温度纬向和经向的断面分布,通过温度剖面分布图来分析温度空间分布特征。以65. 5°S和70. 5°E为例展示海水温度纬向和经向上的分布结果,见图 2。

|

| 图 2 海水温度在65. 5°S和70. 5°E的断面分布 Fig.2 Section Distribution of Sea Water Temperatures Along 65. 5°S and 70. 5°E |

从图 2(a)可以看出,海水温度由表层向下呈现出“高温‐低温‐高温”的跃层结构,深度为50~250 m的区域存在明显的冷水团,温度在-0. 8 ℃以下,大约从67. 5°E开始,随着经度增加,冷水团厚度有所增加。深度为250~750 m,经度范围为60°E~67. 5°E的区域内存在较为明显的暖水团。在1 000 m以下的区域,海水温度随深度变化较小,且随着经度变化无明显规律。从经度为70. 5°E的经向断面来看,低温冷水团主要集中在高纬度的50~250 m的区域,随着纬度降低,冷水团的厚度逐渐减小。在深度为500 m左右的区域,海水温度较高,且随着纬度的降低,温度逐渐增加,暖水团特征也越来越明显。无论从经向断面还是纬向断面来看,海水温度在垂向上均呈现出温度跃层现象。表层海水整体上呈现出相对高温的特征,随后温度随深度增加迅速降低,形成第一个跃层,跃层以下为冷水团,且在图 2(b)中该冷水团在高纬度区域的厚度最大,可能是普里兹湾陆架水与冬季残留的冷水混合导致的。之后随着深度增加,海水温度突然升高,形成第二个温度跃层,从图 2(b)中可以看出,该温度跃层出现的深度与海水所处的纬度有关。不同深度层温度的平面分布如图 3所示。深度为5 m的表层海水的温度分布无明显规律,可能原因如下:①海面温度受降水、辐射、风、结冰、融冰等气候因素影响较大,导致表面温度分布较为复杂;②本文研究数据时间跨度较大,年际和月际差异造成了表层复杂的温度分布特征。

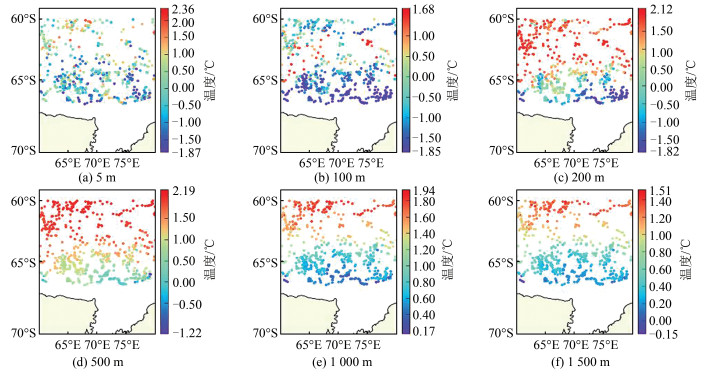

|

| 图 3 不同深度层海水温度分布 Fig.3 Distribution of Sea Water Temperatures in Different Depths |

在表层以下的海水温度随纬度的分布较为明显。在100 m层,温度在-1. 85~1. 68 ℃之间,63°S~65° S的纬度带存在温度锋面,而林丽娜[11]利用CTD数据也得出了相似结论。在65°S以南和63°S以北的研究区域内,海水温度较低,且总体而言,高纬度地区海水温度最低。在200 m层,温度的经向分布特征与100 m层类似,但温度锋面向南移,且温度普遍较100 m层的温度高,温度范围为-1. 82~2. 12 ℃;在64°S以南的研究区域内,65°E~70°E范围内的温度比同纬度带其他区域的温度高。500 m层的温度普遍较高,温度分布范围为-1. 22~2. 19 ℃,温度由北向南逐渐降低,冷水团主要分布在东南侧。从图 3(d)~ 图 3(f)可以看出,随着深度增加,温度的南北差异逐渐减小,且总体上温度有所下降。不同深度的温度分布表明在整个研究区域均存在明显的温度跃层结构。

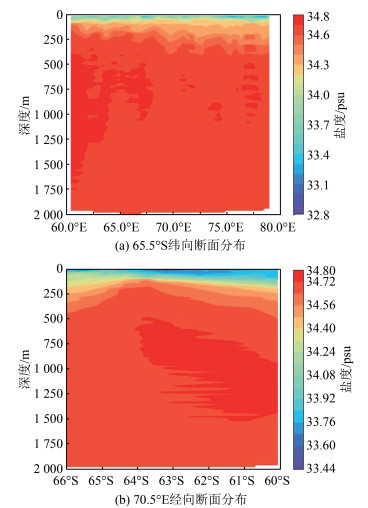

3 盐度空间分布特征分析盐度在纬向和经向的断面分布如图 4所示,纬向断面和经向断面的位置与图 2的一致。

|

| 图 4 海水盐度在65. 5°S和70. 5°E的断面分布 Fig.4 Section Distribution of Sea Water Salinity Along 65. 5°S and 70. 5°E |

从图 4(a)可以看出,50 m以上的海水盐度分布无明显规律,整体上盐度较低,平均盐度约为33. 8 psu;从50~250 m的深度来看,整体上西侧的盐度要比东侧的盐度略高。从图 4(b)可以看出,深度在0~100 m时,随着纬度增加,盐度低于33. 92 psu的低盐水层厚度逐渐增加;而在100~250 m的深度,盐度大于34. 40 psu的海水深度由南向北呈现先减小后增加的趋势,即各深度层的盐度在63°S~65°S达到极大值。对两个断面的共同特征进行分析,可以发现,随着深度增加,盐度也在增加,该规律在0~500 m深度较为明显,深度大于1 000 m时,盐度基本恒定,海水均为高盐水。

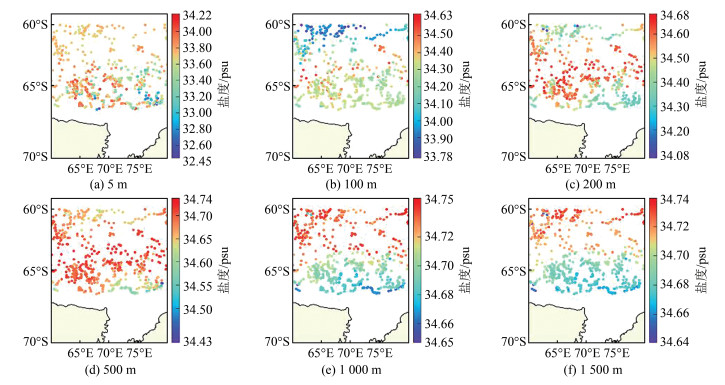

进一步统计不同深度层的盐度平面分布,结果如图 5所示。深度为5 m的表层海水的盐度分布无明显规律,大致可以看出,表层盐度最低的区域在东南侧。在深度100 m,60°S~63°S的区域,低盐海水较为明显,随着纬度升高,盐度增加,盐度在63°S~ 65°S范围内达到最大,而后,随着纬度的升高,盐度逐渐降低,这说明63°S~65°S的纬度带存在一个盐度锋面。在深度为200 m的区域,盐度分布与100 m层的类似,但盐度普遍比100 m层的高。在500 m层,盐度分布也存在类似特征,0°S~63°S区域的盐度仍存在由北向南略微递增的趋势,且在63°S~65°S范围内盐度最高。而1 000 m和1 500 m层盐度整体上呈现北高南低的分布趋势。随着深度增加,盐度普遍较高,盐度的空间分布差异逐渐减小。

|

| 图 5 不同深度层海水盐度分布 Fig.5 Distribution of Sea Water Salinity in Different Depths |

4 水团聚类可视化分析

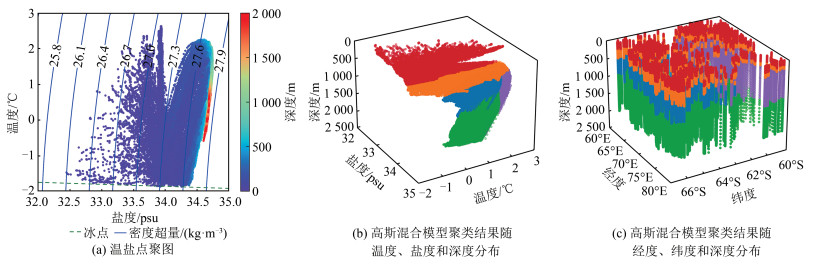

本文按照前人的研究方法,绘制了图 6(a)所示的温盐散点分布图,对普里兹湾周围水团进行综合分析。图 6(a)中海水的温度在-1. 9~2. 5 ℃之间,盐度在32~34. 75 psu之间,根据温度和盐度的分布特征,结合已有的普里兹湾区域以及南印度洋水团的分类指标[11-16],对研究区域的水团进行定性分析。

|

| 图 6 水团聚类可视化结果 Fig.6 Visualization of Clustering Results of Water Mass |

按照形成机制、温度、盐度等特征划分,60°S以南的普里兹湾区域的水团有南极夏季表层水、冬季水、普里兹湾陆架水、绕极深层水、变性绕极深层水、南极底层水、冰架水等几类水团[12]。南极表层水广泛分布于南大洋印度洋扇区,可划分为南极夏季表层水和冬季水,南极夏季表层水的温度范围为-1. 9~ -1. 5 ℃,盐度通常低于34. 2 psu,冬季水的温度低于-1. 5 ℃,盐度范围为34. 2~34. 5 psu。在图 6(a)中,根据温盐特性可以判断研究区域存在南极夏季表层水和冬季水,经统计,南极夏季表层水的平均深度为71 m,冬季水的平均深度为141 m。绕极深层水位于表层水以下,是南大洋体积最大的一个水团,温度的特征指标大于0. 5 ℃,盐度范围为34. 5~ 34. 75 psu,根据温盐指标范围得出,该水团在研究区域的平均深度为811 m。绕极深层水根据盐度以及温度的不同又可以分为上层绕极深层水和下层绕极深层水。上层绕极深层水核心温度范围为0. 9~ 2. 5 ℃,下层绕极深层水核心温度范围为1. 0~ 1. 8 ℃[12]。根据绕极深层水的详细划分可进一步得出研究区上层绕极深层水核心区域平均深度为694 m,下层绕极深层水核心区域的平均深度为784 m。陆架水的特征是高盐度,温度范围为-1. 9~ -1. 5 ℃,盐度范围为34. 3~34. 7 psu,变性绕极深层水是绕极深层水在陆架区域与陆架水相互作用的结果[13],深度分布较浅,是一种过渡性水团,温度范围为-1. 5~0 ℃,盐度范围为34. 2~34. 5 psu[14]。尽管图 6(a)中温盐点聚分布满足陆架水和变性绕极深层水的特征,但本文研究区域仅包括普里兹湾北部的陆坡和海盆的深海区域,因此不存在这两种位于陆架区域的水团,研究区域中与变性绕极深层水温盐特性相同的水团应当为绕极深层水与冬季水之间的过渡水体。冰架水的温度通常低于-1. 9 ℃,尽管王冬等[15]认为冰架水可北向延伸至66°24'S,但在研究区域内没有发现较为明显的冰架水。可能是因为本文选取的Argo浮标点的位置距离冰架较远,浮标数据均位于67°S以北,只有少量数据位于普里兹湾内,所以无法确定冰架水的存在。南极底层水是在南大洋底层广泛分布的低温高密度水,其盐度比陆架水的盐度还要大。南极底层水的温盐指标为小于0 ℃和34. 6~34. 72 psu[12], 尽管图 6(a)中的温盐点聚分布满足南极底层水的温盐特征,但本文Argo数据通常只能记录0~2 000 m深度的数据,未涵盖深度大于3 000 m的南极底层水的范围。

利用高斯混合模型对水团进行聚类和三维可视化分析,以检验水团分类的合理性,将水团按照4类、5类和6类进行聚类,比较分析结果,发现按照5类进行聚类的结果较为合理。将水团按照5类进行聚类的结果如图 6(b)和图 6(c)所示。尽管无法通过聚类分析得到水团的核心区域,但大致可以通过聚类结果图观察水团在不同深度层的划分。图 6(b)和图 6(c)中红色散点与南极夏季表层水对应,盐度最低,其平均深度为84 m。橙色散点区域盐度也较低,位于表层的红色散点之下,其温盐特性表明该区域存在冬季水。但橙色散点分布的深度较深,平均深度为263 m,说明该区域可能还存在一个次表层水团,此外,也有研究对普里兹湾的水团划分出了次表层水[16]。蓝色散点大致在63°S以南,平均深度为578 m,为冬季水与绕极深层水之间的一个过渡性水团。绿色散点分布范围最广,与南极绕极深层水的分布特征最为相似,呈现高盐度的特征,深度分布最深,平均1 377 m。紫色散点呈现出与绕极深层水同样的高盐度的特征,但温度普遍较高,大致位于63°S以北的区域,平均深度为633 m。根据温盐特性,紫色散点所在的区域可能存在温度较高的上层绕极深层水,因此,根据聚类结果,63°S以北的区域还存在一个盐度和温度较高的水团。

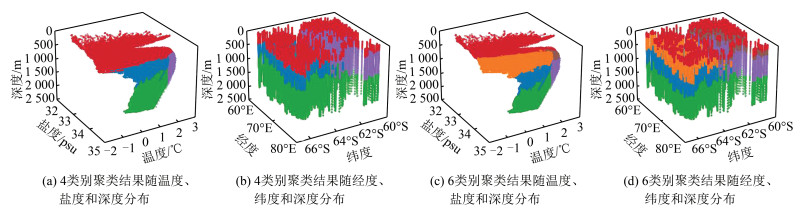

利用高斯混合模型对水团进行4类和6类的划分,结果如图 7所示。相较于5个类别的聚类结果,水团聚类成4类后表层水团没有了详细的划分,而其他水团划分的区域与5个类别的聚类结果高度一致。从图 7(a)与图 7(b)中可以看出,水团聚类成4类,在表层区域的南极夏季表层水与冬季水都位于红色散点所在区域,说明对水团进行粗略划分就只存在南极表层水这一类水团。水团聚类成6类后,发现在图 6(b)中橙色散点所处的温度较高的区域还划分出一个范围较小的水团,如图 7(c)与图 7(d)中的棕褐色散点所示,纬度位置大致位于63°S以北。此外,图 7(c)与图 7(d)中橙色散点所处的深度范围比图 6(b)和图 6(c)的更大,大致位于63°S以南,而其他区域的水团分类基本一致。不同的聚类结果均表明63°S附近的纬度带存在水团的锋面,该锋面主要是由温度差异引起的。

|

| 图 7 不同类别聚类结果的分布 Fig.7 Distribution of Different Clustering Results |

5 结束语

本文利用2009—2020年的Argo浮标剖面数据绘制了位于南大洋印度洋扇区的普里兹湾附近水域的温度和盐度的空间分布图,通过温度和盐度的三维聚类可视化分析,进一步讨论了水团的分布特征。主要得出如下结论:

1)65. 5°S的纬向断面上,大约从67. 5°E开始,随着经度增加,50~250 m深度的冷水团的厚度有所增加;在250~750 m水深处,经度范围为60°E~67. 5°E的区域内存在较为明显的暖水团,随着经度增加,暖水团范围明显减小。从70. 5°E经向断面分析,深度为100 m处,在63°S~65°S的纬度带存在温度锋面,区域内海水温度达到极大值,南北两侧温度较低,且总体而言,高纬度地区海水温度最低。整个研究区域海水温度随深度分布均呈现明显的跃层结构,表层以下的冷水团厚度在高纬度区域较大,随着纬度降低,冷水团厚度逐渐减小。

2)盐度的纬向分布特征比经向分布特征明显。水深为100 m、200 m、500 m,纬度范围为63°S~65°S处存在盐度锋面,海水盐度在该锋面达到极大值。整个研究区域的海水盐度大致随着深度增加而增加,但在1 000 m以下,盐度基本恒定。

3)通过温盐散点分布的定性分析结果及三维可视化水团聚类结果,发现研究区域内存在较为明显的水团,包括南极夏季表层水、冬季水、绕极深层水等。此外,根据高斯混合模型聚类结果,在63°S以南存在冬季水与绕极深层水之间的一个过渡性水团,而在63°S以北的区域还存在一个盐度和温度较高的水团。

鉴于Argo资料的限制,位于普里兹湾内的浮标数据较少,本文只分析了普里兹湾周围陆坡和海盆区域的水文特征,对陆架区域的水文特征和物理机制还缺乏深入探讨;由于Argo数据的空间分辨率较低,本文忽略了水文特征年际变化的影响。因此,未来还要结合普里兹湾内的实地测量数据展开综合分析,对包括整个普里兹湾在内的南印度洋扇区的水文特征进行研究。

| [1] |

Bostock H C, Sutton P J, Williams M J M, et al. Reviewing the Circulation and Mixing of Antarctic Intermediate Water in the South Pacific Using Evidence from Geochemical Tracers and Argo Float Trajectories[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2013, 73: 84-98. DOI:10.1016/j.dsr.2012.11.007 |

| [2] |

陈红霞, 林丽娜, 潘增弟. 南极绕极流研究进展综述[J]. 极地研究, 2017, 29(2): 183-193. |

| [3] |

Smith N R, Dong Z Q, Kerry K R, et al. Water Masses and Circulation in the Region of Prydz Bay, Antarctica[J]. Deep-Sea Research, 1984, 31(9): 1121-1147. DOI:10.1016/0198-0149(84)90016-5 |

| [4] |

乐肯堂, 史久新, 于康玲. 普里兹湾区水团和热盐结构的分析[J]. 海洋与湖沼, 1996, 27(3): 229-236. DOI:10.3321/j.issn:0029-814X.1996.03.001 |

| [5] |

蒲书箴, 董兆乾. 普里兹湾附近物理海洋学研究进展[J]. 极地研究, 2003, 15(1): 53-64. |

| [6] |

高郭平, 董兆乾, 侍茂崇, 等. 南极普里兹湾关键物理海洋学问题研究进展及未来趋势[J]. 上海海洋大学学报, 2013, 22(2): 313-320. |

| [7] |

艾松涛, 陈一凡, 桂大伟, 等. 中国历次极地考察航线及破冰船航行特征分析(1984—2019)[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(3): 1-9. |

| [8] |

刘婷婷. 第29次南极中山站度夏科学考察记录[J]. 测绘地理信息, 2013, 38(5): 77-81. |

| [9] |

史久新, 赵进平. 中国南大洋水团、环流和海冰研究进展(1995—2002)[J]. 海洋科学进展, 2002, 20(4): 116-126. DOI:10.3969/j.issn.1671-6647.2002.04.017 |

| [10] |

Jones D C, Holt H J, Meijers A J S, et al. Unsupervised Clustering of Southern Ocean Argo Float Temperature Profiles[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2019, 124(1): 390-402. DOI:10.1029/2018JC014629 |

| [11] |

林丽娜. 南极普里兹湾及邻近海域水文特征分析[D]. 青岛: 国家海洋局第一海洋研究所, 2013

|

| [12] |

陈红霞, 林丽娜, 史久新. 南极普里兹湾及其邻近海域水团研究[J]. 海洋学报(中文版), 2014, 36(7): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2014.07.001 |

| [13] |

林丽娜, 陈红霞, 刘娜. 南极普里兹湾73°E断面地转流及水文特征分析[J]. 海洋科学进展, 2013, 31(3): 332-342. DOI:10.3969/j.issn.1671-6647.2013.03.005 |

| [14] |

吴成祥, 李丙瑞, 左菲, 等. 南极普里兹湾海域夏季表层水与绕极深层水年际变化[J]. 极地研究, 2017, 29(3): 378-389. |

| [15] |

王冬, 黄洪亮, 张钟哲, 等. 2013年夏季普里兹湾水团分析[J]. 海洋科学进展, 2016, 34(2): 216-225. DOI:10.3969/j.issn.1671-6647.2016.02.007 |

| [16] |

徐智昕, 高郭平, 许建平, 等. 2012年2—8月南极埃默里冰架附近海域水团及高密度水分布[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2018, 48(5): 1-10. |

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47