| 基于众源地理数据的居住环境空间分异研究——以武汉市为例 |

居住空间是城市物质空间的重要组成部分,城市居住空间分异是指在城市中具有特定特征的人群居住在一起从而形成特色邻里的倾向[1]。研究城市居住空间分异,是通过对城市中不同空间上居住社区有关要素的比较来考察居住社区在空间上的差别及其特征[2]。随着中国城市化进程的加快,城市社会阶层不断分化,一些大城市逐渐出现居住空间分异的现象[3],城市居住空间分异、居住空间隔离等问题也逐渐成为相关学术界的重点研究内容之一。

城市居住空间分异从空间角度表现为居住社区的住宅类型、周边环境、配套设施等方面的差异;从社会角度则表现为占据了不同居住空间的城市居民在家庭收入、受教育程度、职业类型等方面的差异。目前,中国城市居住空间分异的研究可分为3个方向:①自2000年以来,随着中国住房制度改革的不断推进,住宅商品化程度增强,已有许多学者[4, 5]以中国一、二线城市为案例,研究住宅价格的空间分异情况,其中,以单年数据为主的空间格局研究较多,部分成果关注了时间和空间相结合的分异格局演变;②选择房屋特征或居住环境特征作为研究因子来分析分异情况,如杨俊等[6]以卫星遥感影像数据为基础,研究金石滩旅游度假区居住用地的空间分异过程、分布特征及其驱动机制,李雪铭等[7]以土地利用中居住小区及房屋调查数据为基础,研究大连市居住小区容积率空间差异;③通过人口普查或调查问卷收集到的数据作为基础,选取能够反映城市居住空间基本特征的指标来进行城市居住空间分异研究,如徐卞融等[8, 9]通过问卷调查到的基础数据,运用因子生态分析方法和空间聚类分析方法,研究南京市主城区流动人口空间分异现象。

由众源的理念与传统地理数据相结合而产生和发展的众源地理数据(crowd sourcing geographic data, CSGD),是由大量非专业人员获取并通过互联网向大众或相关机构提供的一种开放地理空间数据[10, 11]。与传统地理信息采集和更新方式相比,来自非专业的大众的众源地理数据具有现势性高、传播快、信息丰富、成本低、数据量大的特点,成为了近年来地理信息科学领域的研究热点。

本文利用计算机爬虫技术获取众源地理数据,从武汉市居住小区内部环境的视角,研究城市居住空间分异。首先,对武汉市居住小区进行居住环境评分,通过空间自相关分析研究武汉市小区居住环境在空间上的分布现状和演变特征;然后,应用空间分异指数模型对武汉市中心城区小区的居住环境的整体、各辖区之间和各环线区域之间的分异测度进行了定量研究,以期为武汉市的城市规划与建设提供参考。

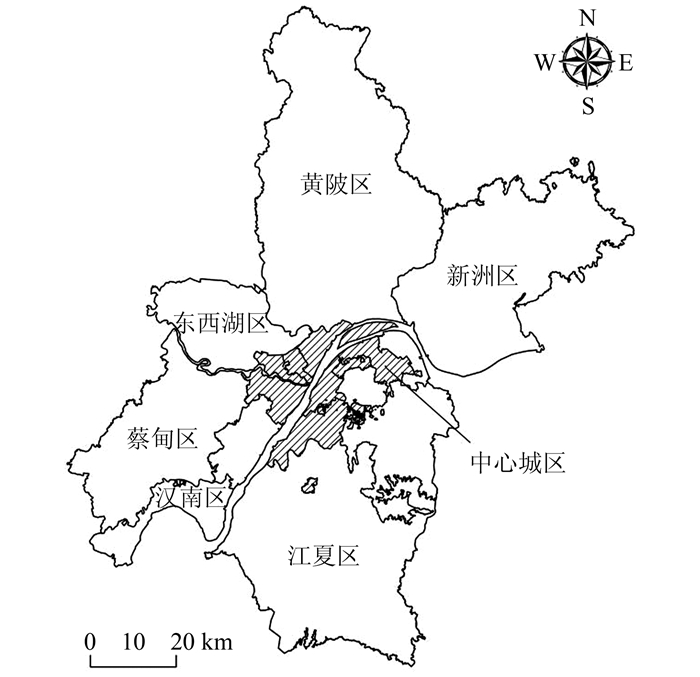

1 数据与研究方法 1.1 研究区概况武汉市是湖北省省会,地处江汉平原东部、长江中游,流经此地的长江和汉江将中心城区分为武昌、汉口、汉阳3个片区。全市下辖13个市辖区,其中,江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区7个为中心城区,东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、汉南区6个为新城区。本文以武汉市中心城区为研究区域,区域范围和地理位置如图 1所示。

|

| 图 1 研究区域位置和范围 Fig.1 Location and Spatial Extent of the Study Area |

1.2 数据来源与处理

基于网络爬虫技术,从搜房网(http://wuhan.fang.com/)、亿房网(http://www.fdc.com.cn/)等房地产网站上获取了研究区域内共4 229个居住小区的相关信息,包括小区名称、坐标、容积率、绿化率、物业费等数据,建立指标库作为基础数据资料;以居住小区边界矢量、武汉市行政区划、街道单元、环线、水系等空间要素底图作为基础底图资料;以百度、高德等网络地图数据作为参考资料。

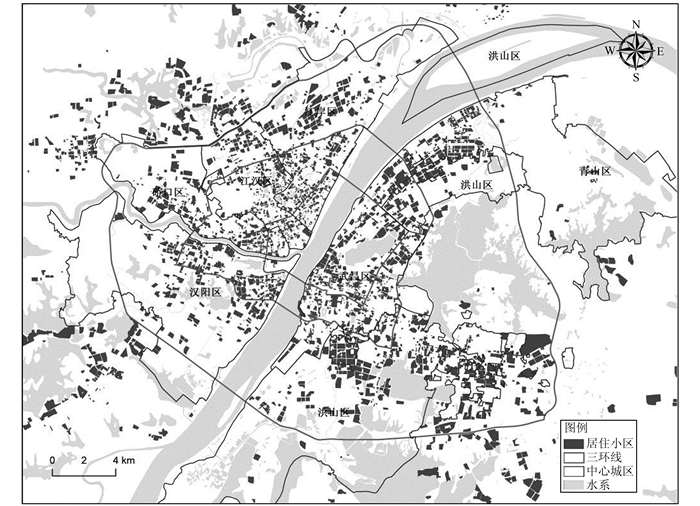

由于众源地理数据是由非专业人士提供,在数据的完整性、有效性和精确性方面与权威数据有一定差距。为了提高数据精度,需要将上述数据资料进行融合处理,把众源地理数据和权威数据进行匹配,并将异常样本排除,最终剩下有效的武汉市居住小区数据共3 968条,其中,武汉市中心城区居住小区数据共3 179条,分布情况如图 2所示。

|

| 图 2 武汉市居住小区分布 Fig.2 Distribution of Residential Quarters in Wuhan |

1.3 研究方法

研究武汉市住宅居住环境的空间分异情况。首先,对各居住小区的内部环境进行评估并将其分为不同的档次;然后,用空间单元内的不同档次居住小区数量来反映不同类型居民的聚居情况。建立各居住小区内部环境评价模型,并采用多组群分异指数D(m)和空间修正多组群分异指数SD(m),计算居住小区内部环境的空间分异强度指数。

1) 居住小区内部环境评价。为了更深入地研究各住宅小区居住环境的空间分异情况,从基础数据中选取绿化率、容积率、物业费3项指标,对小区的内部环境进行综合评价。其中,绿化率在国家园林绿化标准用语中被称作绿地率,它指的是居住区用地范围内各类绿地面积的总和与居住区用地面积的比率,小区的绿化率越高说明该小区的自然环境越好,居民的居住舒适度越高;容积率是居住小区地上总建筑面积与居住小区用地面积的比率,容积率的大小间接反映了单位土地上所承载的各种人为功能的使用量,它能影响小区的日照、人口密度、交通流量等各个方面。与绿化率相反,小区的容积率越高,该小区的居住舒适度反而越低;物业费是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生和治安等项目进行日常维护、修缮、整治及提供其他与居民生活相关的服务所收取的费用,该指标能反映小区的配套设施及服务水平,小区的物业费越高说明该小区居民得到的服务越好,居住舒适度越高。

为了反映绿化率、容积率和物业费3个指标对居住空间分异的综合影响,建立一个住宅小区内部环境评价函数模型为:

| $ {S_{{\rm{inenv}}}} = {G_i}/G' \times {k_2} + R'/{R_i} \times {k_3} + {F_i}/F' \times {k_4} $ |

式中,Sinenv是小区内部环境指标评分;Gi为小区i的绿化率;Ri为小区i的容积率;Fi为小区i的物业费;G′、R′、F′为上述评价因子量化后数值的平均值;k2、k3、k4表示对应评价因子的权重系数,此处将权重均设为1,计算出各个小区的内部环境评分。

2) 空间分异指数。分异指数(index of dissimilarity)被广泛用于空间分异研究中。但分异指数D只能反映某一档次住宅的居住空间分异情况,为了计算研究区域内部所有住宅的总体居住空间分异程度,可选择多组群分异指数D(m)[12]。而多组群分异指数D(m)还有一种空间修正形式,为空间修正多组群分异指数SD(m)[13],该指数进一步考虑了空间统计单元之间的格局。

1.4 分异度计算过程在城市社会地理的相关研究中,一般将社区作为基本空间单元。由于社区的概念在中国并没有统一的空间界定,许多学者们采用人口普查数据的基本空间统计单元——街道(乡镇)来代替社区作为空间单元[12]。本文考虑武汉市中心城区的实际情况,选择街道作为空间单元。研究区域内共有93个街道单元,其中,江岸区有17个,江汉区有12个,硚口区有11个,汉阳区有14个,武昌区有15个,洪山区有11个,青山区有13个。

通过ArcGIS将武汉市的居住小区边界图、中心城区行政区划图和武汉市街道区划图进行叠加。根据居住小区内部环境评价函数模型计算各小区的内部环境评分,对各小区的评分进行分级。通过Python语言进行GIS二次开发,以居住小区的数量作为变量,实现多组群分异指数D(m)和空间修正多组群分异指数SD(m)两个分异度模型的计算。

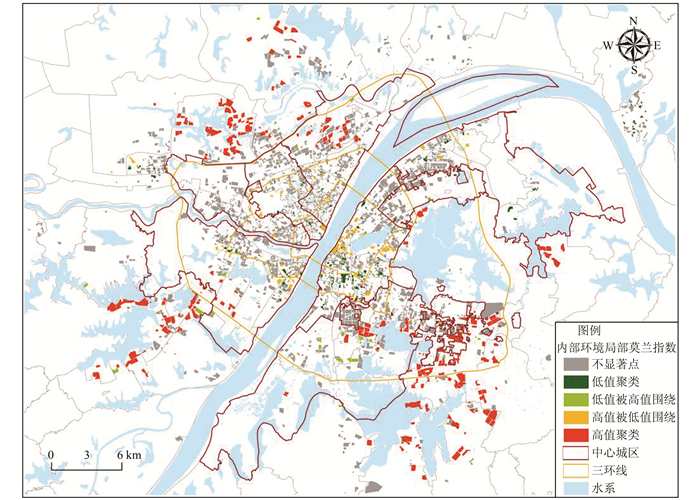

2 结果分析 2.1 空间分布特征局部空间自相关可以反映每一局部空间单元与其邻近单元的相关程度,用于识别局部空间位置的高值集聚和低值集聚[14]。根据计算所得居住小区内部环境综合评分,利用ArcGIS中的空间统计工具对武汉市的居住环境进行空间自相关分析,得到结果如图 3所示。

|

| 图 3 武汉市居住小区内部环境局部空间自相关结果 Fig.3 Local Indicesof Spatial Autocorrelation of Residential Quarters'Environment in Wuhan |

由图 3可以看出,武汉市内部环境评分呈现高值聚类(HH)的小区较多分布在城市的外围,基本都围绕在南湖、汤逊湖、东湖、后官湖等湖泊周围;呈现低值聚类(LL)的小区较分散且数量较少,在城市中心和边远地区均有;呈现高值被低值围绕(HL)的小区大多在市中心;而呈现低值被高值围绕(LH)的小区大多在二环线之外。由此看来,内部环境评分较高的小区位置比较分散。城市外围的部分小区由于自然环境更好,房屋的密集程度更低,导致绿化率较高且容积率较低,从而得到较高的内部环境评分;城市中心的部分小区则由于配套设施更好、物业水平更高而得到较高的内部环境评分。由于高值聚类与低值聚类的片区间夹杂着很多空间负相关的点和不显著点,说明研究区域内居住小区的内部环境方面并没有形成明显的空间分异现象。

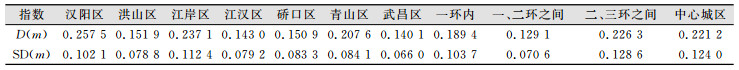

2.2 空间分异测度分别计算武汉市各中心辖区、各环线内及武汉市中心城区整体的居住环境多组群分异指数D(m)和空间修正多组群分异指数SD(m)值,结果如表 1所示。

| 表 1 武汉市各区域居住小区内部环境D(m)和SD(m)模型测度结果 Tab.1 Indices of Residential Quarter Environment in Districts in Wuhan by D(m) and SD(m) |

|

由表 1可知,当以内部环境作为评价指标时,武汉市各市辖区、各环线区域以及武汉市整体得到的分异指数D(m)值均低于0.3,说明武汉市居住小区内部环境的空间分异现象并不明显。

由表 1可以看出,武汉市各中心辖区的居住环境空间分异指数与中心城区整体的居住环境空间分异指数较为接近。其中,汉阳区、江岸区和青山区的分异指数较高,D(m)值均高于0.2;汉阳区、江岸区这两个辖区的分异指数D(m)甚至高于武汉市中心城区整体的分异指数;其次为洪山区、硚口区和江汉区;武昌区的居住环境空间分异指数最小。

把各个辖区分为离市中心较近且住宅建筑年代稍久远的旧城区,以及离市中心较远且近几年才建设起来的新城区两部分。其中,汉阳区、江岸区、洪山区3个辖区中的新城区沌口、后湖和南湖都是自然环境较好的沿湖区域,且近年来迅速发展为武汉市民们选购住房的热门区域。结合武汉市居住小区内部环境的分布特征(图 3)可以看出,这些区域均出现了高值聚类现象。而新城区与旧城区之间的过渡地带既没有新城区优越的自然环境,又没有旧城区优越的地理位置,居住小区内部环境自然稍逊一筹,因此,产生了内部环境评分较高的小区聚集在一起且与评分较低的小区之间产生空间隔离的倾向,这也正与3个辖区的居住小区内部环境分异指数较高的结果相符。硚口区、江汉区、武昌区3个辖区内没有出现环境极优的开发新区,全区整体发展比较均衡,也不存在较为明显的高低值聚类现象,所以居住小区内部环境分异指数也偏低。

由表 1可以看出,武汉市各环线间的居住环境分异现象并不明显。其中,二、三环之间的分异指数最高,稍高于武汉市中心城区整体分异指数值;一环附近分异指数最小的是一、二环之间;结合武汉市居住小区内部环境的分布特征(图 3)可知,在二、三环之间的南湖和后湖附近存在着明显的高值聚类现象,这也与该区域居住环境分异指数比其他区域高的结果相符。由此可见,城市居住环境的空间分异现象受区域特征、地价、自然条件与生态环境等因素综合影响。

3 结束语互联网爬虫技术可以快速、实时地从众源地理信息中获取包括空间坐标、绿化率、容积率、物业费等属性的住宅小区大数据,结合GIS技术和空间统计模型为研究城市居住空间分异特征提供有力的支撑。本文提出了居住小区内部环境评价模型,通过对研究区域整体及不同分区的分异指数计算,结合武汉市居住小区内部环境的空间集聚情况,揭示了武汉市中心城区整体以及不同区域内小区居住环境空间分异特征,对于城市总体规划及建设有一定的参考意义。由于本文中的居住小区内部环境评价模型只考虑了线性加权法,为了更贴切地反映各小区环境的真实情况,使得到的结果更有说服力,在接下来的研究中,考虑增加综合评价环境的指标,进一步完善该评价模型。

| [1] |

余佳, 丁金宏. 大都市居住空间分异及其应对策略[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2007, 39(1): 67-72. DOI:10.3969/j.issn.1000-5579.2007.01.012 |

| [2] |

王波.城市居住空间分异研究[D].上海: 同济大学, 2006

|

| [3] |

师春梅. 城市居住空间分异问题研究综述[J]. 黑河学刊, 2010(11): 6-8. DOI:10.3969/j.issn.1009-3036.2010.11.003 |

| [4] |

王洋, 方创琳, 盛长元. 扬州市住宅价格的空间分异与模式演变[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1 082-1 096. |

| [5] |

汤庆园, 徐伟, 艾福利. 基于地理加权回归的上海市房价空间分异及其影响因子研究[J]. 经济地理, 2012, 32(2): 52-58. |

| [6] |

杨俊, 赵洪丹, 席建超, 等. 大连金石滩旅游度假区居住用地的空间分异[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 169-180. |

| [7] |

李雪铭, 朱健亮, 王勇. 居住小区容积率空间差异——以大连市为例[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 687-695. |

| [8] |

徐卞融, 吴晓. 基于"居住-就业"视角的南京市流动人口空间分异研究[J]. 规划师, 2010, 26(7): 113-120. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2010.07.020 |

| [9] |

李志刚, 吴缚龙, 肖扬. 基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究[J]. 地理研究, 2014, 33(11): 2 056-2 068. |

| [10] |

单杰, 秦昆, 黄长青, 等. 众源地理数据处理与分析方法探讨[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2014, 39(4): 390-396. |

| [11] |

李德仁. 迎接地理信息产业与IT产业的大融合[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(5): 1-3. |

| [12] |

Massey D S, Denton N A. The Dimensions of Residential Segregation[J]. Social Forces, 1988, 67(2): 281-315. DOI:10.2307/2579183 |

| [13] |

廖邦固, 徐建刚, 梅安新. 1947~2007年上海中心城区居住空间分异变化——基于居住用地类型视角[J]. 地理研究, 2012, 31(6): 1 089-1 102. |

| [14] |

李少英, 吴志峰, 李碧莹, 等. 基于互联网房产数据的住宅容积率多尺度时空特征——以广州市为例[J]. 地理研究, 2016, 35(4): 770-780. |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44