| 新形势下东莞市自然资源信息化建设探索 |

《“十三五”国家信息化规划》[1]指出,加强国土资源基础数据建设,建立纵向联动、横向协同、互联互通的自然资源信息共享服务平台,为资源监管[2, 3]、国土空间优化开发提供有效支撑。2019年广东省自然资源工作会议提出了“六个一”要求,即“一套数、一张图、一本证、一本账、一起管、一体修”[4, 5]。立足现状,思考未来,在新的机构组织下如何进行信息化建设才能满足新形势下发展的需要,具体来说,业务、数据与平台如何深度融合从而实现自然资源系统业务体系的全面、综合性信息化支持,这是当前急需解决的问题。

1 信息化建设现状1) 业务情况。东莞市自然资源局涵盖了原国土、原规划、原海洋、不动产等多个部门多种类、多层次的业务。其中,原国土部门提供167项业务,原规划部门提供10项业务,原海洋部门提供40项业务。东莞市自然资源局各部门业务体系较为独立、完整,业务间的联系性比较少。

2) 数据情况。东莞市自然资源局目前积累了原国土、原规划、原海洋与渔业、不动产、原林业、发改、水务等多个部门多种类、多层次、多时相、大体量的数据资源,经梳理归类,共有现状类、规划类、业务管理类、经济社会类、其他类5大类,可细分为近百小类信息数据。

3) 平台情况。目前,东莞市自然资源局内正在使用的系统数量较多,除了OA(office automation)协同系统以外,仍然沿用部门合并之前各自使用的系统,系统之间几乎没有关联、缺乏整合。据调研了解,主要业务系统与平台总计33个,其中市局自建28个,省部下发5个;从使用场景上可以分为政务管理类、管理备案类、基础支持类、审批报建类、综合应用类5大类型。

2 信息化建设思路和方案1) 总体目标。以业务、数据与平台一体化深度融合为总体目标,实现东莞市自然资源系统业务体系的全面、综合性信息化支持。具体为“对内”建立业务协同、管理有序、省市镇上下衔接的信息化运作机制,“对外”实现开放的自然资源数据与业务服务体系,为东莞市自然资源系统各项工作开展提供体系化的信息化支持,辅助自然资源“双统一”职能行使。

2) 工作原则和工作思路。在实现业务、数据与平台一体化深度融合的建设过程中,需要把握以下5个工作原则:①顶层设计、体系视野,要求做到以顶层设计为引领,统观全局;②立足现状、用足现状,应当充分利用现有信息化资源;③抓住主线、统筹兼顾,具体为以市自然资源业务为主线,兼顾省、镇需求;④开放对接、灵活协同,建设过程中必须坚持开放的体系,支持多部门多系统灵活协同;⑤分工协调、共同推进,具体是指数据、业务、系统、机制建设要协调推进,缺一不可。

把握以上5个原则,结合实际确定了建设过程的总体思路。其具体涵义为以顶层设计承接自然资源业务及管理愿景,以数据融合及业务融合落实顶层设计战略,以机制构建衔接数据与业务相互促进提升,打造一体化平台,通过信息化项目建设逐步实现全面信息化服务[6]。

2.1 顶层设计顶层设计是后续工作的纲领,对整体工作其指导作用[7]。本次改革的顶层设计制定了东莞自然资源信息化发展规划,主要内容是通过构建8大体系,提升6大能力。其中,8大体系分别为业务体系、数据体系、技术体系、应用体系、基础设施体系、管理运维体系、标准体系、安全体系;6大能力分别为业务融合能力、数据洞察能力、技术重塑能力、应用服务能力、设施优化能力、管理运维能力。在这8大体系中,以标准体系和安全体系为基础,在其上构建其他6大体系,相辅相成,达成6大能力的提升,最终提升对于自然资源信息的聚集能力。

对于8大体系中的技术体系,需要建立起一个包含1+1+1+1+5的总体框架,4个1分别代表一平台:自然资源全流程一体化信息平台;一库:自然资源知识库与知识应用引擎;一湖:自然资源数据湖;一云:自然资源云,而5则表示5方面的应用:规划编制、业务审批、科学决策、综合监管、对外服务。

2.2 业务协同:一体化业务梳理与优化 2.2.1 工作理念业务协同作为建设方案的主线,其工作是重中之重。首先需要明确的是,业务协同的工作理念在于从职能、业务、信息化等多方面入手,实现业务重组与协同。通过理清业务之间的关联关系,业务如何互联互通,哪些业务可以合并办理,形成新的自然资源一体化业务协同体系,对内提升政务效能,对外提升服务水平[8]。

2.2.2 工作思路以“战略、实施、审批、监管、评价”五个维度对业务开展分析,业务协同的工作思路主要分为以下3部分。

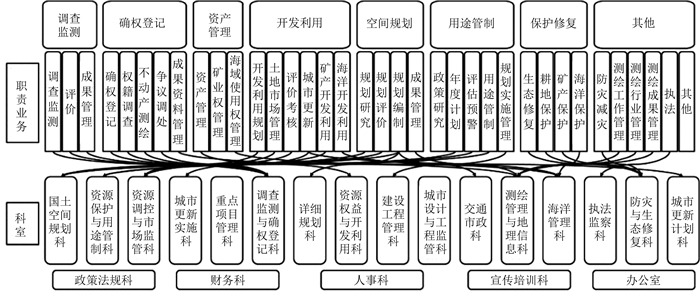

1) 理清责权。进行责权的理清,首先要从业务职能部门设置进行梳理。如图 1所示,东莞市自然资源局内设8大业务,其中包含了39项职责,分别由21个业务科室承担。例如,调查监测这一业务下包含了调查监测、评价、成果管理者三项职责,而这三项职责都由归属于财务科的调查监测与确权登记科承担,其他业务可以此类推。

|

| 图 1 东莞市自然资源局责权体系 Fig.1 Responsibility and Power System of Dongguan Natural Resources Bureau |

在梳理完成后,还需要落定各科室的责权清单。责权总共有8大类,其下分成39中类,在此基础上,为了方便责权到科室的进一步落实,又再细分成了283个小项责权。

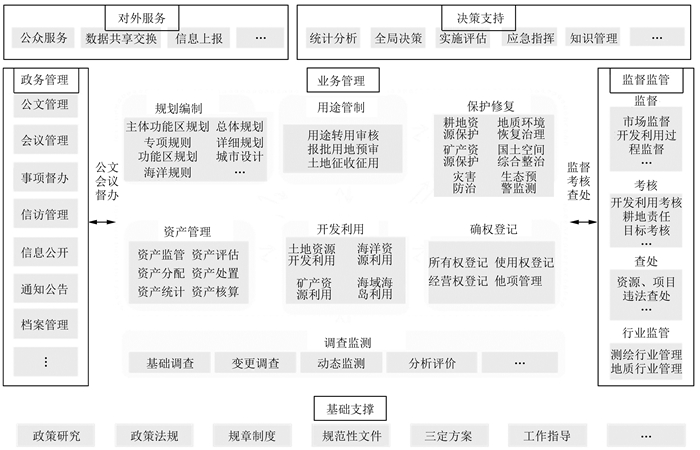

2) 业务整合。业务协同是机构重组后首先要解决的问题,融合不是简单的事项叠合,而是在两统一职能框架下业务体系梳理和再造,打造自然资源部门的一体化流程,实现放管服下的政务重塑。结合三定,梳理分析业务体系,理清业务关系、业务数据关系,进行流程再造[9],实现业务一体化运转,形成东莞市自然资源业务融合后的总体框架(图 2)。

|

| 图 2 东莞市自然资源业务融合总体框架 Fig.2 Overall Framework of Dongguan Natural Resources Business Integration |

3) 优化融合。对于新形势下的业务融合来说,业务的融合需做到战略、实施、审批、监管、评价5个层面的融合,全面打通业务,业务再优化以及敏捷响应。最终目的要对外达到提升群众公众服务的满意度以及增强群众获得感;对内达成业务协作,转变政府职能, 提升工作成效。具体要求包括深度融合土地、规划、矿产、测绘等业务,打破条块分割,实现权责协同;考虑权力下放后,如何确保基层“接得住、用得好、管得牢”,确保运行高效以及事项集中后,如何有效监督,避免监管真空,工作失序。

优化措施总共有5个,分别是并、放、减、转、调。其中,并代表事项合并,把一件事情因为职能割裂形成的一系列事项进行合并;放代表抓两头,放中间,简政放权,放管结合,强化信用体系管理、数字监管,优化服务;减代表按事权进行结合信息化辅助对事项进行精简,取消不符合规定的事项,用数字化、无纸化思维,简化办理材料;转代表从办事和监管的角度进行事权转换,将能够通过征求相关部门意见解决的事项,转变为政府内部协作事项,推行告知承诺制;调代表事权调整,结合东莞市的实际需求,分析具体的业务内容,分析各个事项的运行机制,调整审批时序,减少不必要的环节。

2.3 数据整合:自然资源一张图建设针对所存在的问题,确立数据整合的工作目标为要求构建1+1+N的数据资源体系,即:1个数据中心,1套机制,支撑N个深化应用。其中,1个数据中心指融合原规划、国土、林业、海洋与渔业等部门的数据库,汇集现状信息数据、规划信息数据、业务管理数据,形成数据内容丰富、组织结构统一、符合标准规范、易于扩展的海量自然资源数据中心[10];一套机制指一套数据管理服务机制,需要制定自然资源大数据管理机制,保证自然资源大数据中心正常运作、动态更新;支撑N个深化应用则要求加强大数据、大规划的深度融合,丰富和深化专题研究与应用,使数据能兼容支撑应用到国土空间规划编制、项目审批、领导决策和对外服务应用中。

数据整合的工作思路如下:

1) 编目先行,摸清自然资源数据本底,梳理自然资源数据体系。

2) 统筹设计,明确自然资源数据在整体信息化建设的定位,做好顶层设计,统筹部署。

3) 深入调研,结合实际的数据生产与应用场景,厘清数据内容、数据机制、数据展现方式。

4) 分批融合,按照“基础先行、急用先行”的原则,分批进行自然资源数据融合建设。

5) 持续优化,结合机制改革下的新体系、新发展、新要求,逐步推进,持续优化自然资源数据融合的建设。

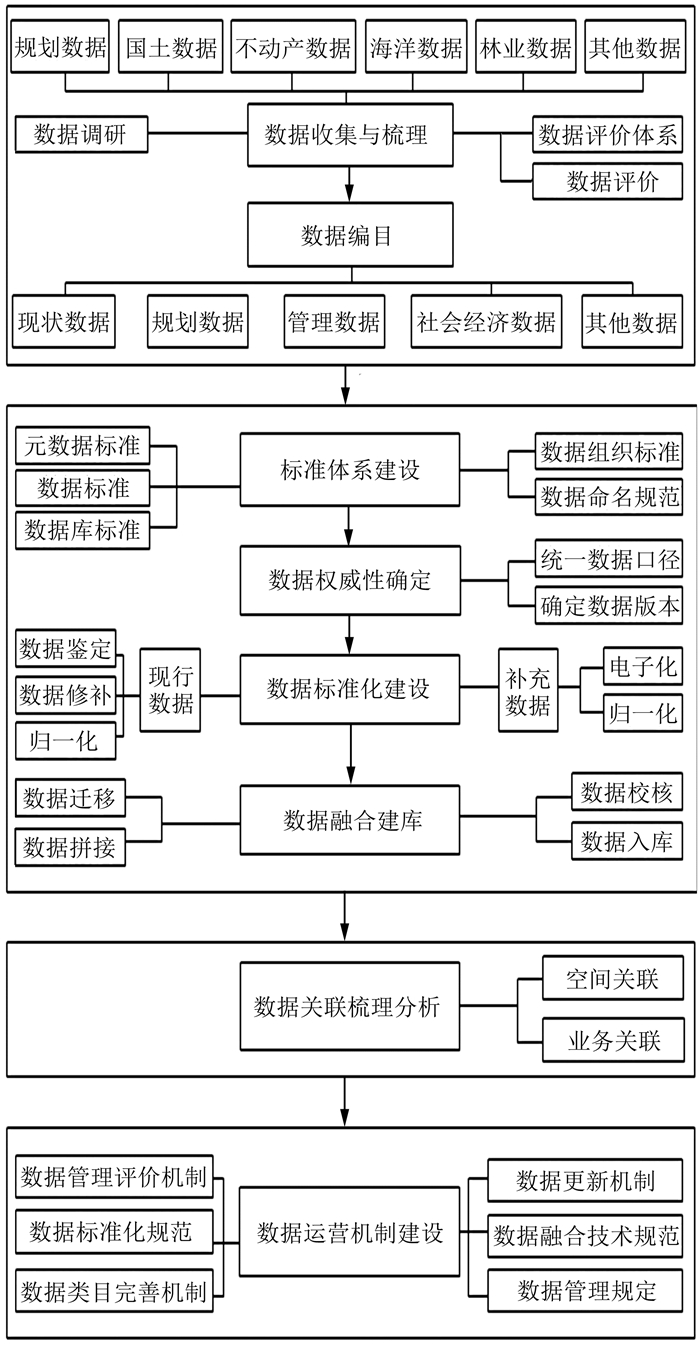

自然资源数据融合一张图建设技术流程(图 3)主要步骤包括合-数据收集、整-规范化整合、理-关联梳理、治-建立机制等4个阶段。在数据整合建库过程中要严格依据自然资源数据标准规范体系,将质量控制贯串数据整合建库的全过程,以满足数据的真实性、完整性和正确性。

|

| 图 3 自然资源数据融合一张图建设技术流程 Fig.3 Technical Process of Natural Resource Data Fusion One Map Construction |

(1) 合-数据收集

通过走访19个工作组,收集梳理49类数据,可得到数据使用场景评价数据情况。以初步收集和梳理得到的数据情况为基础,为自然资源数据建立统一的数据编目。自然资源数据下分为5大类,分别是现状数据、规划数据、管理数据、社会经济数据和其他数据,按详细用途再细分各小类,形成统一并且拥有清晰脉络的数据体系,便于数据的进一步整合。

(2) 整-规范化整合

首先对数据的标准化系统进行梳理和建设,整体划分5大类:直接使用的国家标准、直接使用的行业标准、继续使用的部内标准、需要制定的标准和国家正在开展编制标准,以这5大类为基础,将相关标准规范仔细归类划分,形成清晰且具有指导意义的标准化体系。

对于各类自然资源数据,分3个阶段进行数据的治理和标准化建库,首先进行数据权威性的确定,即通过多源数据和多版本的对比分析确定权威性唯一数据,在此基础上通过一系列处理得到标准化数据,再通过数据的迁移、拼接、校核、入库操作,得到统一融合数据,完成数据的融合建库。

(3) 理-关联梳理

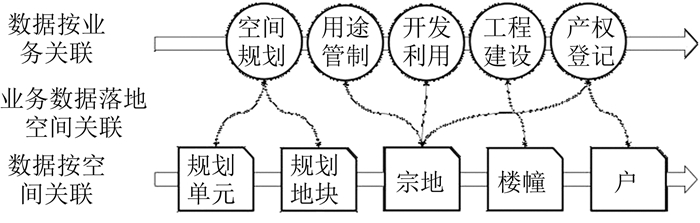

关联梳理工作的要点在于建立各类数据的关联关系,以业务办理的依赖关系、各类空间的包含关系、有关空间位置的业务,以此为脉络进行数据的关联梳理,如图 4所示。

|

| 图 4 数据关联梳理示例 Fig.4 An Example of Data Association Combing |

(4) 治-建立机制

结合前面的工作,建立6大机制:①建立数据管理评价机制。以自然资源数据的责权为导向,从数据生产、数据应用、数据管理角度,建立数据管理评价机制。②定制数据标准化规范。制定数据采集生产标准规范、数据质量控制标准规范、数据建库标准规范、数据汇交规范,标准化自然资源数据体系的数据生产、处理、汇交、质检、入库。③制定数据类目完善机制。统筹设计数据类目完善机制,完善自然资源数据体系,为自然资源数据的新发展、新要求的拓展完善更新提供保障。④建立数据更新机制。针对据图的数据类型,建立自然资源数据库的更新机制, 规范化数据的收集、存储与更新。⑤制定数据融合技术标准规范。制定数据融合技术规范,数据服务发布与接口规范,明确数据的分类处理、质量、融合作业管理、数据服务、接口对接等具体要求。⑥建立数据管理规定。制定数据管制办法,包括数据共享与交换管理规定、运行与维护管理规定,规范化数据的应用与管理,保证数据库的安全与稳定。

2.4 平台融合:自然资源全过程业务平台平台融合目的为建立自然资源全过程业务平台,工作思路分为以下3部分:①进行调研分析,充分利用现有信息化成果;②进行总体设计,以支撑三定权责落地到业务融合支撑自然资源全过程管控;③具体内容,实现集中统一管理,业务全过程支撑,亮点突出。

目前,自然资源局机构整合后各类在用系统共33个,应用领域覆盖基础支撑、政务管理、管理备案、审批报建、综合应用5大种类,其中5个系统是省级下发系统,28个市自建。

梳理现有信息系统对相应业务的覆盖情况,发现存在以下5个问题:①系统较为分散,缺乏联系和整合;②各信息系统未能完全贴合全部业务;③系统联通能力较差,未形成信息资源共享体系;④系统支持主要停留在业务办理,以信息化辅助决策支持能力不足;⑤部分业务直接使用上级下发系统,难以形成全市数据全流程信息管控。

首先明确设计目标为“八统一”,即统一用户管理,让业务办理不再需要切换多个系统登录;统一数据资源,所有业务统一数据来源和数据出口;统一权限管控,所有信息化资源访问权限统一配置管理;统一消息分发,各个业务办理的消息可以互联互通;统一地块关联,通过唯一的地块和空间资源形成宗地全周期管理;统一决策支持,汇总各类决策成果;统一全面监管,全业务信息化覆盖实现全方位监管;统一对外服务,统一全局对外服务的资料出口和服务接口[11]。

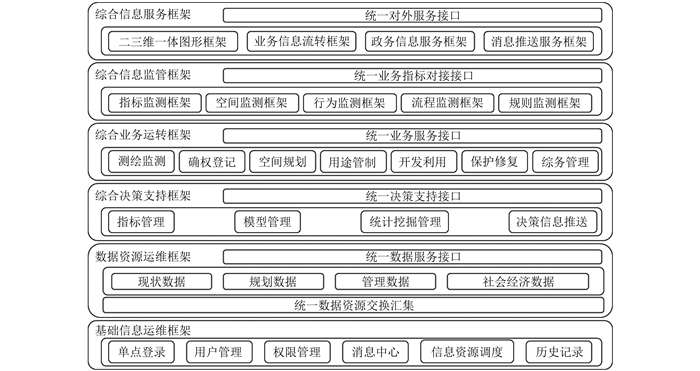

为实现自然资源业务一体化平台“八统一”目标,提出了平台总体结构的运作机制,通过构建基础信息运维、数据资源运维、综合决策支持、综合业务运转、综合信息监管、综合信息服务6个协同框架,配套相应运作机制(图 5)。

|

| 图 5 一体化平台运作机制 Fig.5 Operation Mechanism of Integrated Platform |

融合方法分为改造升级、系统对接、保留整合、新建系统4部分,具体为改造升级无纸化规划业务审批系统,与省部下发的5个系统、省市网厅进行对接,保留整合原政务管理类、基础支撑类系统,新建决策分析类、监管类子系统。

具体到系统方面,最关键的是实现国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、自然资源局全过程业务办理平台这3个信息系统的融合,以实现自然资源管理的一体化、精细化和智能化。

构建“1+N”信息化保障机制,建立一套信息化管理办法,配套N个管理制度,保障东莞市自然资源局信息化工作的有效实施和使用。

3 结束语信息化建设是自然资源管理的基础保障,也是自然资源事业发展的最大动力。本文从自然资源的信息化建设现状入手,基于发现的问题,提出了信息化建设方案信息化建设方案。方案贯彻“一类事项原则上由一个部门统筹,一件事情原则上由一个部门负责”的业务重构性原则,秉承“用数字化技术重塑业务转型”的数字化转型思维,从顶层设计、业务协同、数据整合、平台融合、机制建设等5方面切实推进信息化建设,对于我国自然资源信息化建设具有重要的借鉴意义。

| [1] |

国务院.国务院关于印发"十三五"国家信息化规划的通知[EB/OL].[2016-12-27]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/27/content_5153411.htm

|

| [2] |

俞鹏程. 自然资源信息化建设趋势探究[J]. 中国房地产(学术版), 2019(4): 36-39. |

| [3] |

山东国子软件股份有限公司. 国有自然资源资产管理信息化建设研究[J]. 行政事业资产与财务, 2018(5): 25-26. |

| [4] |

李易珊. "两个建设"为抓手促进海洋事业发展广东省自然资源厅召开2019年工作会议[J]. 海洋与渔业, 2019(3): 20-21. |

| [5] |

梅州市人民政府. 2019年全省自然资源工作会议在广州召开[EB/OL].[2019-02-19]. https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/szrzyj/gzzt/content/post_1945253.html

|

| [6] |

王接飞. 信息化引领国土管理科学化发展[J]. 测绘地理信息, 2012, 37(5): 83-84. |

| [7] |

崔羽, 顾琼, 张霄兵, 等. 转型下城乡规划编制的信息化顶层设计[J]. 规划师, 2018, 34(12): 79-83. |

| [8] |

汪玉凯. 数字政府的到来与智慧政务发展新趋势--5G时代政务信息化前瞻[J]. 人民论坛, 2019(11): 33-35. |

| [9] |

黄滢冰, 陈明辉, 杨喆颖, 等. 新时期城市规划信息化的机遇、挑战与提升[J]. 地理信息世界, 2015, 22(5): 82-87. |

| [10] |

谭耀华. 广东省测绘地理信息标准数据库建设及应用研究[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(4): 27-28. |

| [11] |

黎栋梁, 陈行. 智慧规划下的协同编制信息资源平台研究[J]. 测绘通报, 2019(1): 149-154. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45