| 《工程测量学》教学实践探讨 | [PDF全文] |

2. 安徽省地理信息工程中心,安徽 合肥,230601

2. Engineering Center for Geographic Information of Anhui Province, Hefei 230601, China

目前,许多高校的工程类专业都开设工程测量这门应用性和实践性很强的课程。通过本课程的学习,使学生具有工程测量的基本理论知识和专业实践技能,为以后从事建筑、道路、水利、地铁等行业的规划、设计、施工和运行管理工作打下基础[1-3]。大多数的《工程测量学》教材是按照实际工程建设的勘测设计、施工和管理3个阶段的测量工作来分篇编排的,将原本庞杂的工程测量体系归纳为工程建设中的地形信息的获取和应用、施工测量、变形测量和工业设备形位检测3个篇章,整体上脉络清晰,便于学生从总体上把握工程测量的基本理论和实际应用。

如果在教学实践中完全按照课本的结构,只注重工程建设3阶段的区别而忽视了它们之间联系,会造成教学间断,使学生的工程建设思维与实际偏离[4]。本文以笔者所在大学测绘工程专业教学为例,在分析教学中存在的难点的基础上,探讨了新的教学方法,提出了教学建议。旨在尽可能地贴近工程建设实际、将最基本的理论和最真实的实践知识传授给学生,同时激发广大学生的学习兴趣,培养学生自主学习工程建设新技术、新应用的能力。

1 工程测量教学实践的现状分析1) 课程内容零散,把握不了主线。工程测量的应用广泛性决定了课程内容的丰富性和多样性,其内容涉及建筑、道路、水利、电力、地下工程等行业。尤其是随着以3S集成为代表的工程建设新技术、新应用的出现和普及,课程内容也随之增加进而变得比较零散,加之教学课时的限制,使得教师在教学时难以取舍、无法突出重点,使学生在学习时把握不了主线。

2) 公式复杂,难以理解。随着工程测量技术发展,在教学中一些基础内容的重要性(如高斯投影、控制网的精度评定等)容易被忽视,这些内容往往与学生前面所学的数字测量、大地测量以及测量平差知识有一定的关联。教师在教学时通常认为学生已经掌握了,因此一带而过。经过调查发现,大部分学生并未真正掌握。而这些内容十分重要,其涉及的公式又相对复杂,学生难以理解。

3) 内容枯燥,被动接收,没主动思考。《工程测量学》的课程内容涉及面广,既有传统的导线测量、水准测量,又有新的测量技术和方法,如卫星定位技术、实时动态测量(real time kinematic, RTK)技术、连续运行参考站系统(continuous operational reference system, CORS)等空间技术[5-7],以及摄影测量技术、数字三维等现代数字测绘与空间信息系统。这些知识的基本概念都容易理解,但其涉及的测量理论知识却枯燥无味,大多时候学生是被动接受知识,缺乏主动思考,使教学效果欠佳。

4) 只注重理论知识学习,忽视实践操作。《工程测量学》是实践性很强的学科,需要大量实践操作[8]。但目前学生认为只要学好理论知识即可,实践意识较为薄弱,造成大部分学生操作能力不强。

2 工程测量教学实践方法探讨 2.1 专题讲授,分级概括《工程测量学》的课程教学可以采取专题讲授的形式。如笔者采用陈永奇教授的《工程测量学》教材[9],其中关于线路测量专题,通过调整章节,将有关线路设计、线路施工放样及有关放样知识放在一起进行专题讲授,如表 1所示。同样,控制网的建立、水下地形测绘、地下工程测量都可以进行专题讲授。这样,通过几轮的专题授课,学生的学习思路清晰,《工程测量学》的主线也在学生头脑中逐步深化。此外,对于某些专题,还可以通过师生角色互换的方法,即学生备课授课,教师听课,培养学生自主学习新知识的能力,有效解决因课时不足而需要学生自学的难题。

| 表 1 《工程测量学》课程专题讲授 Tab.1 Topic Teaching of Surveying Engineering |

|

《工程测量学》的学习还需要有效的总结方法。目前,大多数教师通过课前5~10 min提问的形式来巩固之前的教学,将此作为衡量学生平时成绩的一个重要参考。为了给学生打平时分而在课本中随意抽取几个概念的简单提问不能使学生对所学知识有一个整体的把握,而通过分级概括的形式引导学生回顾所学知识可以有效地使学生掌握所学知识,理清知识脉络,做到心中有数。

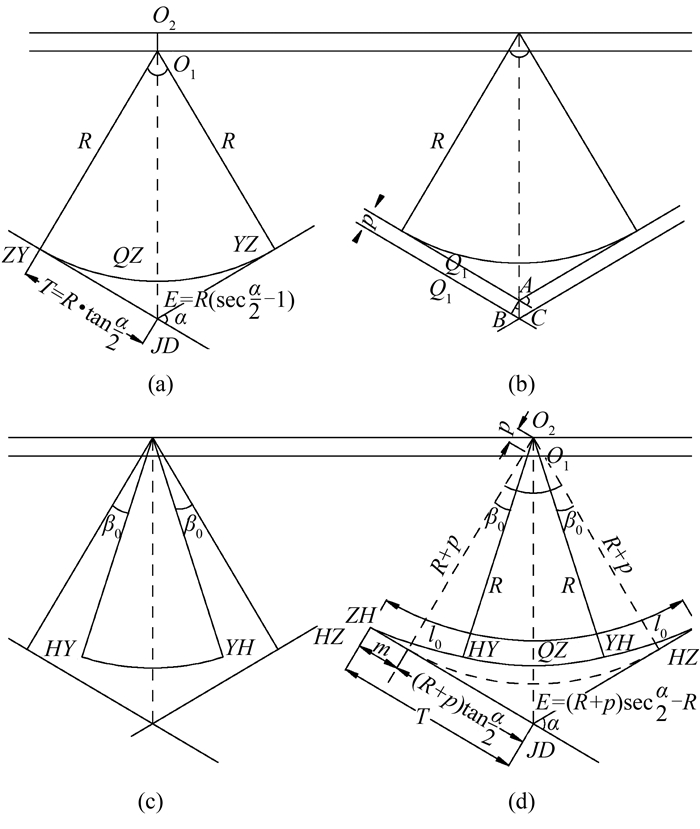

2.2 过程引导,课程关联《工程测量学》中的公式、图形成为学生学习中的障碍。笔者借助专题学习的方法,统计《工程测量学》各章节的公式,编制成表格,分析所涉及的知识点,对需要重点掌握的复杂公式的推导过程进行详细讲解,如将参考椭球面上的边长归算到高斯平面上的变形公式[9]。《工程测量学》教材[9]中关于有缓和曲线的圆曲线要素计算,仅仅给出了圆曲线原图(图 1(a))通过内移圆心法加缓和曲线得到的结果(图 1(d)), 但圆心移动的距离p×sec(α/2)并未详细说明,同时在授课过程中发现,学生普遍对如何得到加缓和曲线后圆曲线相对于切线的内移量p以及最后结果图(图 1(d))存在疑问,可以采用详细过程推导解决该问题。首先,将圆曲线上移,使得平移后的切线Q1与原来切线Q2之间的距离为p(此即内移量所表示的含义),如图 1(b),此时AC的距离即为圆心移动距离O1O2,在△ABC中,很容易得到AC=AB×sec(α/2)=p×sec(α/2);其次,根据缓和曲线长度10,算出缓和曲线偏角β0,从而得到缓圆点HY与YH点(图 1(c));最后,将直缓点ZH与缓圆点HY、圆缓点YH与缓直点HZ得到加缓和曲线后的圆曲线(图 1(d))。通过这种方式,不仅使学生清楚了相关公式的推导,又有助于学生对知识点的掌握。

|

| 图 1 加缓和曲线的圆曲线生成过程推导 Fig.1 Deducing of Circle Curve Adding Easement Curve |

《工程测量学》与《数字测量学》、《大地测量学》、《误差理论与平差基础》的有些公式、方法是相关或相同的,如控制网建立的要求、精度要求、质量控制等。以此为桥梁,相关课程的教师可通过集体备课,共同探讨此类知识在不同课程中的讲授方法以及侧重点,使学生在分阶段掌握各门课程知识的同时,逐步把握测绘知识体系内各课程的关联性,培养学生的测绘学科整体性思维。

2.3 改进教学手段,加强创新训练在《工程测量学》课程教学中如曲线测设等内容比较抽象, 对从未到过工程现场、没有任何感性认识的学生, 讲授的内容一般难以理解, 这也是很多教师普遍反映的教学难点。如果教师利用Flash动画、录像、工程模型、现有程序或者软件等手段, 将工程实体通过声音、视频及图像等形式, 生动形象地展现在学生面前, 就便于理解和接受, 提高授课效率和教学效果[10, 11]。如在工程测量教学中,针对高程测设制作测设过程的Flash动画(如图 2),使得枯燥的知识更为形象生动,有助于加深学生对相关知识的理解。

|

| 图 2 Flash动画演示高程测设过程 Fig.2 Demonstration of Elevation Layout by Flash |

大学生科研训练计划是一种全新的实践教学模式,这种模式有利于提高大学生的科研能力、创新能力和团队意识。传统的教学模式很少能够给大学生提供科学研究的机会,科研素养难以得到提高,而大学生科研训练计划是在一个团队的领导下以创新的思维解决科研项目的问题,制订可行的研究方案,并提出自己独特的见解[12]。笔者所在大学近年来设置了一系列大学生科研训练项目,应当鼓励学生结合工程测量内容申请学校的创新实验项目。这样既能使学生深入钻研课本知识,又能激发学生的创新思维,培养学生的科研素养,为今后从事科研工作打下一定的基础。

2.4 强化实践练习,增强操作能力实践教学是学生掌握测量基本技能的必要手段,也是培养实际动手能力和分析问题、解决问题能力的有效途径,同时也是对理论教学成果的检验方法之一,遵循理论与实际相结合且实习模拟生产的原则,使理论和实践更好的相结合。为此,笔者所在大学按照实践教学规划,在暑期安排学生进行为期半个月的校内模拟工程现场实习后,又组织学生赴生产单位参加生产实习,形成了以学促练,以练促学的良性循环,加强学生的实践意识,提供实践操作能力。

3 结束语《工程测量学》是在测绘工程专业核心课程教学完成后安排的偏向于实际应用的核心课程,在测绘工程专业教学中占据重要地位。本文在工程建设的3阶段基础上进行了探讨。近年来,工程测量在新技术的引领下飞速发展,工程测量的教学探索是与时俱进的过程,需要广大教师紧随时代发展步伐,在教学实践中不断探索。

| [1] |

李爱民, 闫超德, 吴连成. 工程测量课程实践教学改革[J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(6): 324-325. |

| [2] |

张正禄. 工程测量学发展的历史现状与展望[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(4): 1-4. |

| [3] |

赵健赟, 宋宜容. "工程测量学"课程教学优化实践[J]. 测绘科学, 2015, 40(6): 162-166. |

| [4] |

张正禄. 工程测量学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2013.

|

| [5] |

吴杰, 赵吉先, 潘庆林. 论《工程测量学》课程的实践教学改革[J]. 测绘科学, 2013, 38(6): 204-206. |

| [6] |

朱军桃. 新版《工程测量学》教材特色研讨[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(5): 100-102. |

| [7] |

李德仁, 王艳军, 邵振峰. 新地理信息时代的信息化测绘[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2012, 37(1): 1-5. |

| [8] |

张兴福, 魏德宏, 余旭, 等. 工程测量实习教学模式改革与实践[J]. 测绘通报, 2016(9): 137-142. |

| [9] |

陈永奇. 工程测量学[M]. 4版. 北京: 测绘出版社, 2016.

|

| [10] |

李晓莉, 彭晶晶. 关于多媒体教学若干问题的探讨[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2006, 20(1): 30-32. DOI:10.3969/j.issn.1008-3634.2006.01.008 |

| [11] |

连达军, 严勇, 郑留蒋, 等. 《工程测量学》课程设计系统设计与开发[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(6): 95-99. |

| [12] |

吴鹏海, 吴艳兰, 王杰, 等. 新开GIS专业的遥感图像处理课程教学探讨[J]. 测绘与空间地理信息, 2016, 39(4): 4-7. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2016.04.002 |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44