| 中国历次极地考察航线及破冰船航行特征分析(1984-2019) |

2. 中国极地研究中心,上海,200136

2. Polar Research Institute of China, Shanghai 200136, China

|

1984年至2019年3月,共7艘船舶参与中国南北极考察,分别是“向阳红10”“J21”“海洋四号”“海洋六号”“向阳红01”“极地”和“雪龙”号。其中,前5艘只参加过一个南极航次,后两艘则为中国极地运输、考察专用船舶。虽然早期的考察船只是抗冰船,但是后续大多数考察队次都使用破冰船。

极地破冰船支撑中国开展南北两极科考已有30余载,已在海洋学、生态学、气象学等方面取得成果,积累了丰富的远程航海和极地考察经验。中国在南极建立了长城站、中山站两个常年考察站,昆仑站、泰山站和罗斯海新站(罗斯海地区的新站尚未正式命名,暂称罗斯海新站)3个夏季考察站,在北冰洋开辟了北极科考调查航线,在北极斯瓦尔巴群岛建立了黄河站,预计还将在中山站附近修建中国首个永久机场,届时将构建起南极航空网体系[1]。

“雪龙”号是由乌克兰赫尔松船厂建造的一艘B1*级破冰船,于1994年10月中国第11次南极科考首次投入使用,随后成为极地科考的主要考察船[2]。中国自主建造的“雪龙2”号极地科考破冰船已经交付使用[3],其破冰能力强于“雪龙”号,与“雪龙”号一同执行了中国第36次南极科考任务[4]。

尽管破冰船在中国的极地科考中发挥了不可或缺的作用,但针对破冰船航线及航行模式的研究相对缺乏。艾松涛等[5]建立了“雪龙在线”网络信息平台,利用互联网实时发布借助海事卫星链路获取的位置动态数据。田璐等[6]选用双线性内插法开展海冰地图瓦片切割,实现其与谷歌地图的精准融合;刘鹏等[7]开发了Android和iOS平台的极地移动信息平台“掌上两极”。相关学者针对破冰船的主要控制载荷也开展了一些研究[8-10]。此外,破冰船的GPS时序分析也已有一定基础,近年来相继建立了船舶状态识别模型[11]、冲击式破冰识别模型[12]、破冰船锚泊偏荡状态分析算法[13]等。

目前,GPS航迹研究的发展趋势是利用准确合理的算法分析时空行为信息[14],然而,国内尚未开展对极地科考船的全球航线及航行特征研究,本文利用现有的“雪龙在线”网络平台,通过改进破冰船航行状态识别模型,识别并统计中国历次参与两极科考船舶的航行状态。基于识别结果,进一步建立破冰船经停港口与到达站点的分类模型,探索各时期考察船的航迹特征,以期为后续的破冰船航线规划、航行特征分析提供参考。

1 破冰船状态识别 1.1 破冰船状态识别研究数据本文利用极地考察船GPS、机舱、罗经等多源数据识别破冰船靠港和靠站状态。利用“雪龙在线”网络信息平台(http://xuelong.hbaa.cn),获得1984-10-2019-04共38个南北极航次的GPS轨迹点及全球港口和南北极考察站数据。

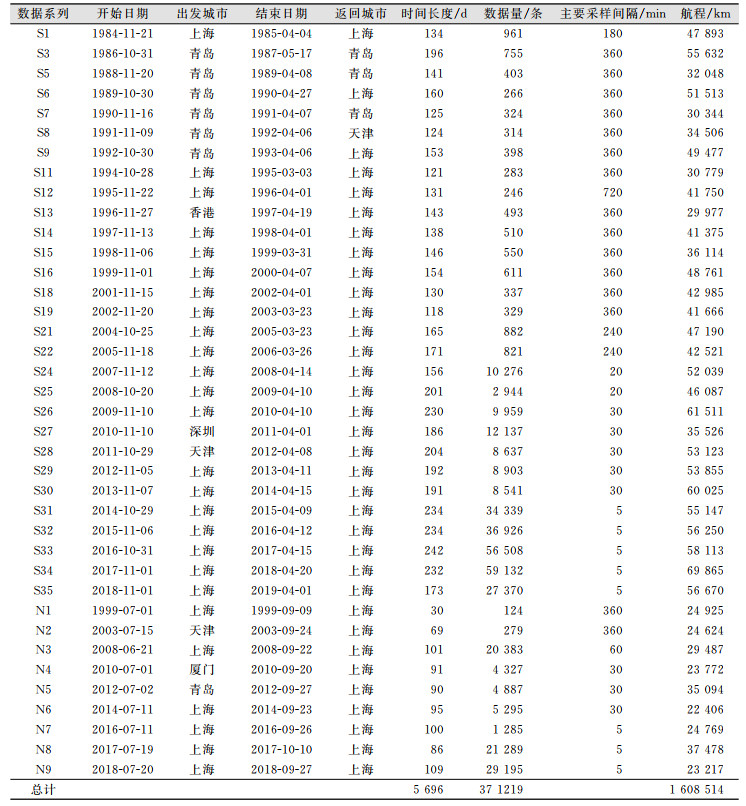

本研究涉及的两极航线GPS记录共计371 219条,其中南极考察队284 155条,北极考察队87 064条,详细信息见表 1。本文两极考察队的队次均采用“字母+数字”的组合表示,字母S、N分别表示南、北极考察队,数字表示考察队次,如S35表示中国第35次南极考察队。

| 表 1 1984-2019年中国南北极考察航线GPS数据统计 Tab.1 GPS Data of Chinese Polar Expedition Routes from 1984 to 2019 |

|

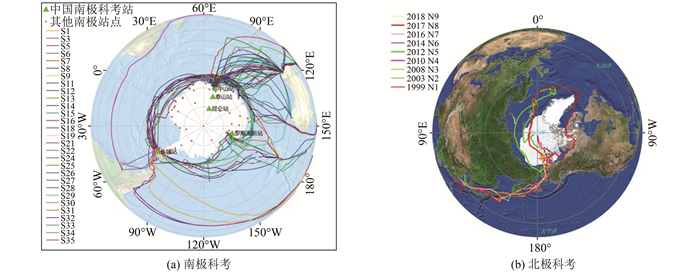

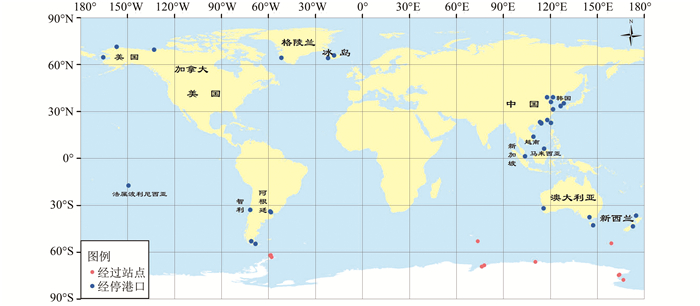

值得注意的是,在过去的35次中国南极考察队中,有6个队次(S2、S4、S10、S17、S20、S23)没有中国考察船参与。在已有航线中,S24之前的GPS数据仅有时间和坐标,缺乏航速航向信息。为统一考察队航程计算的规则,本文的航程统计以航迹点最优间隔60 min采样,按照WGS84(World Geodetic System 1984)坐标系下的大地线长度计算。考察船经停的港口只划分到城市一级,单个城市可能存在多个港口,本文未加以区分。可视化的两极航线见图 1。

|

| 图 1 1984-2019年历次中国两极科考航线 Fig.1 Chinese Polar Scientific Expedition Routes from 1984 to 2019 |

1.2 破冰船状态识别方法

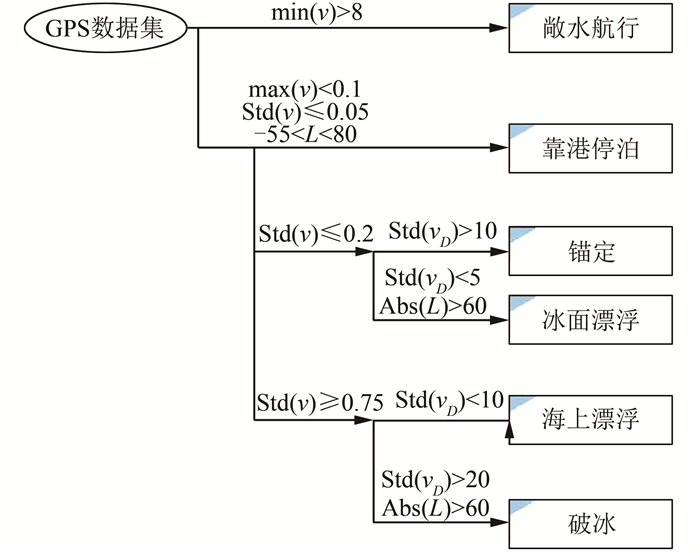

本文改进了文献[11]的破冰船状态识别模型,改进后的模型见图 2,设置7种破冰船航行状态:敞水航行、锚定、靠港停泊、破冰、海上漂浮、冰面漂浮、其他。敞水航行是指船舶在洋面常规航速下的航行状态;锚定是指船舶到达预定区域后,抛锚下海稳定船舶;靠港停泊是指船舶停靠港口,此时船舶状态最为稳定;破冰是指在高纬度冰区进行破冰作业时的船舶状态;海上漂浮和冰面漂浮是指在大洋和冰面上船舶关闭引擎,仅受到洋流和风作用的状态。

|

| 图 2 改进的航行状态识别模型 Fig.2 Modified Recognition Model for Navigation State |

图 2中,v表示破冰船瞬时速度(单位:kn);vD表示瞬时航向变化率(单位:deg·min-1);L表示纬度(单位:°;北纬为正值,南纬为负值)。取相邻时间的一组数据,计算极小速度min(v)、极大速度max(v)、速度标准差Std(v)、航向标准差Std(vD)、纬度绝对值Abs(L),基于决策树即可识别破冰船状态。

“雪龙”号敞水航行速度通常为15 kn,而作业时不会高速航行,根据历史数据,航速大于8 kn,即可判定航行状态为敞水航行。靠港停泊时,速度保持在0 kn,考虑全球港口纬度,设置-55° < L < 80°,防止船被冰卡住导致状态识别错误。

海上漂浮时,受风和洋流影响,船舶速度和方向可能会发生变化;破冰时,“雪龙”号需要将动能转化为势能压碎冰面,破冰过程中需要不断调整船体姿态,在一定周期内(通常为10~20 min)航速和航向大幅变化,尤其是航向存在180°的跳变;冰面漂浮时,破冰船船体随着浮冰整体联动,航向和航速变化小;破冰船锚定后,船体位置以锚点为中心缓慢移动,速度在1 kn以内,但受洋流和风的影响,航向周期性变化。

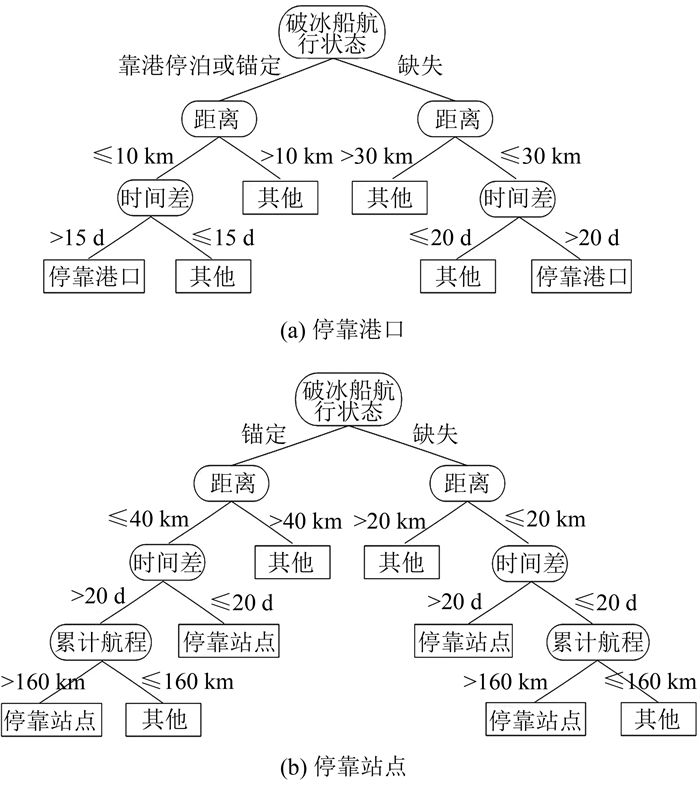

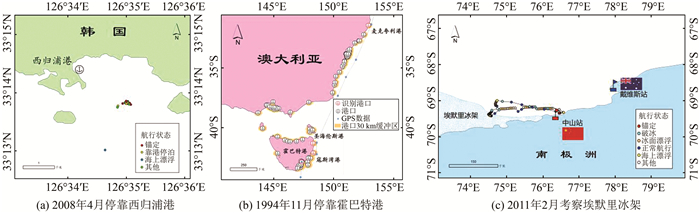

利用识别结果数据集构建基于决策树的停靠港口识别模型,具体信息见图 3(a)。考察船有时到达某些港口,并不直接停靠码头,而是在锚地停泊,由小船摆渡运输,此时的状态为“锚定”。如图 4(a)所示,2008年4月,“雪龙”号到达济州岛的西归浦港,就只在锚地停留。需要注意的是,早期“雪龙”号GPS记录的采样间隔较大,这可能导致在一定时间段内数据太少,很难分辨相近的状态,还需要通过其他数据加以确认,如图 4(a)中靠港和锚定的状态混在一起,需要根据船位与港口的距离加以甄别。因此,在靠港停泊和锚定两种状态下,搜索周边10 km半径内最近的港口,将其作为破冰船经停的港口。早期考察队次的航线GPS数据缺少速度、航向信息,且时间分辨率低,为避免漏检短时靠港情况(如图 4(b)停靠霍巴特港),需加大搜索半径至30 km。扩大范围后会错误识别一些港口,如图 4(b)中圣海伦斯和寇斯湾港需要进一步结合航海日志判定。“雪龙”号靠港停泊时间一般不超过一周,为避免同一港口的多次连续识别,停靠同一港口的时间差应大于15 d。

|

| 图 3 基于决策树的航行状态识别模型 Fig.3 Recognition Model for Navigation Status Based on Decision Tree |

|

| 图 4 “雪龙”号GPS轨迹示例 Fig.4 GPS Tracks of Xuelong Icebreaker |

可依据相同思路构建破冰船停靠考察站的识别模型,具体信息见图 3(b)。南极考察站附近夏季仍可能覆盖海冰,冰层厚度超出“雪龙”号破冰能力时,只能原地锚定,借助雪地车和直升机等运输工具转运物资和考察队员。“雪龙”号单次停靠南极考察站通常在一周左右,而从中山站前往图 4(c)所示的埃默里冰架区域,或访问戴维斯站,往返仅需几天。考虑到上述实际情况,从锚定数据中选取40 km内最近的常年考察站作为停靠站点。缺少航行状态时,将搜索半径缩小为20 km。距上次停靠该站逾期20 d或累计航程超160 km,可判定为破冰船再次停靠同一考察站。

上述识别模型可以实现破冰船航行重要节点的全自动识别,提高在线工作效率,据此可开展实时信息播报服务。为检查模型的有效性,可根据航海日志核查模型识别的结果。

2 模型识别结果分析 2.1 “雪龙”号走航参数分析走航参数分析包括船舶速度和航向分析。“雪龙”号的常规航速为15 kn,浮冰密集时航速会降至3~5 kn[15];敞水航行时,航向基本不变;受浮冰和天气影响,短时内航向可能大幅变化,特别是“冲击式”破冰时,航向在几分钟内的变化会超过180°[12]。

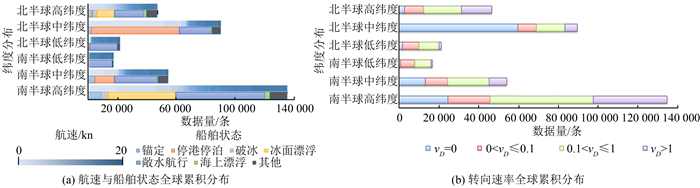

考察船走航参数统计信息如图 5所示,低纬度地区以高速敞水航行为主,航速超10 kn;中纬度地区和北半球以靠港停泊为主(vD=0占比大);高纬度地区航向变化大(vD>1占比大),低速数据与高速数据数量相当,冰面漂浮数据略少于敞水航行数据;南半球敞水航行占比最大,其次为靠港停泊和锚定,低航速与高航速分布相当。数据量的多少反映了不同区域的活动强度,南半球高纬度地区最多,北半球中纬度地区其次,低纬度地区最少。

|

| 图 5 “雪龙”号走航参数统计 Fig.5 Navigation Parameters Statistics of Xuelong Icebreaker |

上述特征与科考计划密切相关,出发前和归国后,考察船通常需要在国内基地开展设备调试、物资和人员装卸,以及海关检查,故北半球中纬度地区靠港停泊数据量大。除国内基地外,“雪龙”号主要活动区域为极地高纬度地区,尤其是南极地区。对考察站进行短暂物资补给和人员轮换之后,“雪龙”号便积极投入大洋调查,有近一半时间在航行奔波中,而破冰作业和锚定时间相对较短。

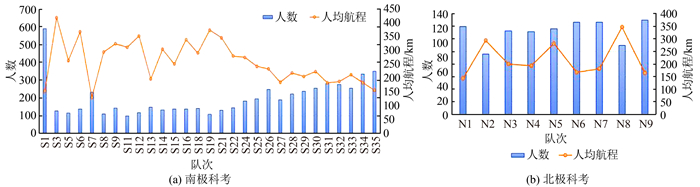

2.2 考察航程和人数分析图 6是历次两极科考队员人数、考察船航程、航次人均航程统计图。历次考察中,南极最大航程是69 865 km,队次为S34;北极最大航程为37 478 km,队次为N8。南极科考队员最多的队次为S1,有591人,其人数远大于其他航次的人数;北极科考队员最多的为N9,有131人。为确保长城站顺利建成,中国首次南极考察队(S1)派出“向阳红10”号远洋船和“J121”号打捞救生船,其中“J121”号船搭乘294名中国海军。历次极地考察中,南极科考队平均人数为200人,是北极科考队平均人数(116人)的近两倍。人数上显现出中国对南极地区科学考察的重视程度高于北极地区。

|

| 图 6 两极科考人数和人均航程 Fig.6 Person Number and Average Voyage Range of Each Polar Scientific Expedition |

历次南极科考中,除S1、S7(227人)外,科考人数随时间增加,航程由波动转为平稳,最后稳步增加。S11前,航程波动大,人数不固定;S11~S21,科考人数逐渐稳定于120人,航程逐渐趋于平稳,相邻航次航程呈现波动特性;S21后,科考人数连年稳步增加,人均航程稳步下降。历次北极科考人数变化不大,航程有较大波动,人均航程随该队次总航程同向变化。

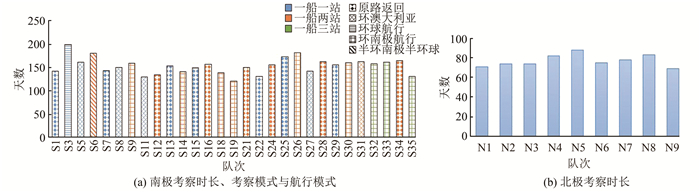

2.3 航次时间、考察模式和航行模式分析根据靠站识别模型结果,统计考察船的考察模式和航行模式(考察模式特指破冰船对考察站的支撑,航行模式特指破冰船往返航线的空间分布),统计结果见图 7。北极科考破冰船从未到访任何科考站,航次少、航线变化大,仍处于探索期,因此图 7(b)仅统计了科考时长。南极考察航次时间最长的队次为S3(199 d),北极的为N5(88 d)。南极考察航次平均时长为153.45 d,是北极航次平均时长(77.11 d)的近两倍。南北极考察需充分利用夏季“窗口期”,故两极考察时长变动不大,围绕均值上下波动。

|

| 图 7 1984-2019年两极考察船考察时间与模式统计 Fig.7 Duration and Mode Statistics of Polar Vessels from 1984 to 2019 |

中国考察船往返南极的航行模式主要有以下5种:原路返回(14次)、环南极航行(9次)、环球航行(1次)、环澳大利亚航行(4次)和半环南极半环球航行(1次)。

半环南极半环球航行模式是考察船在南极地区、非南极地区分别穿越经度180°。环澳大利亚航行模式是指考察船往程经澳大利亚东侧,返程经停澳大利亚西侧弗里曼特尔港补给后,返回国内。考察船实施一船一站考察模式时,往往会在中山站周边作业并考察附近海域[16-18],再原路返回或环澳大利亚航行返回国内基地。

南极科考考察模式目前有以下3种:一船一站(12次)、一船两站(14次)、一船三站(3次)。1989年中山站建站后,为进一步加强南极后勤支撑,开始实施一船两站(中山站、长城站)模式;2014年12月罗斯海新站开始建设后,“雪龙”号实行一船三站(中山站、长城站、罗斯海新站)考察模式,该站成为继中山站之后的又一个科考重心。在S31之后,“雪龙”号每年抵达罗斯海区域,推进新站建设,同时开展该区域的科学考察。

S20前,环球航行、环南极航行、原路返回等模式均有出现;S20后,随着中国南极科考战略由沿海转向内陆,航行模式逐渐固定,以环南极航行和原路返回为主。

近年来,中国南极科考方向日趋明确,科研重心聚焦伊丽莎白公主地、冰穹A等内陆地区,已形成较为固定的考察模式和航行模式,以原路返回或环澳大利亚的航行模式为主,重点停靠中山站与罗斯海新站。

2.4 考察路线分析影响考察路线的外界因素很多,包括冰区营救、气象变化、海冰状态等,如2014年俄罗斯“绍卡利斯基院士号”被困,“雪龙”号前往营救;S32因气象恶化进赫德岛避风;N9因海冰厚度超过“雪龙”号破冰能力无奈放弃穿极。除此之外,影响因素还有国际关系、国际形势等。根据模型识别结果,绘制历次科考船途经港口和考察站分布图,见图 8。

|

| 图 8 考察船经停港口和到达考察站点分布图 Fig.8 Distribution Map of Research Vessels Calling at Ports and Arriving at Stations |

2.4.1 南极考察路线分析

在南极地区,历次科考船共到达11个国家的18个南极考察站,包括3个中国考察站(长城站、中山站、罗斯海新站),4个澳大利亚考察站(凯西站、戴维斯站、赫德岛站、麦夸里岛站),2个韩国考察站(世宗王站、张保皋站),2个智利考察站(贝尔纳多奥伊金斯将军站、费雷站)。

到达最多的考察站是中山站(152次),自1989年建站以来,每次都会抵达,接送考察队员并运送后勤物资和科研装备[18]。其次是距中山站仅100 km的戴维斯站(42次),中国与澳大利亚戴维斯站经常进行友好访问。随后是长城站(37次),其物资补给和人员轮换也会依赖他国船舶或航空。由于单破冰船很难兼顾所有任务,因此优先保障以中山站为大本营的南极内陆考察、新站建设和大洋调查。罗斯海新站(14次)是2014年开始建立的南极科考站,自立项以来“雪龙”号每年都会到达罗斯海海域,在附近开展业务化调查,该站今后势必会成为中国南极科考的主要考察站之一。

南极地区之外,历次考察船共停靠14个国家的32个港口,包括上海、青岛、天津等9个中国港口,其中上海极地考察国内基地码头停靠次数最多(61次)。3个澳大利亚港口停靠次数为:弗里曼特尔37次、霍巴特7次和墨尔本3次。弗里曼特尔港几乎是历次南极科考的必经之地,该港位于中国与中山站航线上;墨尔本是澳大利亚第二大城市,3次入港停靠均是进行国事访问和科学展览。除此之外,新加坡港停靠次数为11次,S18前经常靠港补给(船舶油料);新西兰利特尔顿港(9次)近年已逐渐成为重要的补给港口;智利的蓬塔阿雷纳斯(8次) 是智利最南端城市,自S1便经常到访,它距南极乔治王岛不到1 000 km,是长城站开展补给的重要支点;韩国西归浦港停靠次数为7次,S24~N6每年靠港,接送韩国队员,同时租用其直升机等装备助力科考。

总体来看,中国极地考察船到访澳大利亚最多(47次),新加坡、韩国次之(11次),智利、新西兰第三(10次)。1989年(S5)至2017年(S33),弗里曼特尔港成为必经港;2017年(S34)由于中澳国际关系等,“雪龙”号并未经过澳大利亚港口和海域,而选择新西兰的奥克兰港和利特尔顿港。澳大利亚仍然是中国南极科考境外补给的首选国家,其南极考察站数量(7个)居世界前列,有丰富的南极科考经验,而新西兰近年逐渐成为新常态,两国距中国南极重点考察区最近。

南极科考船现已逐渐形成固定的考察路线:国内基地-澳大利亚或新西兰-中山站-普里兹湾和埃默里冰架-长城站-澳大利亚或新西兰-返回国内。

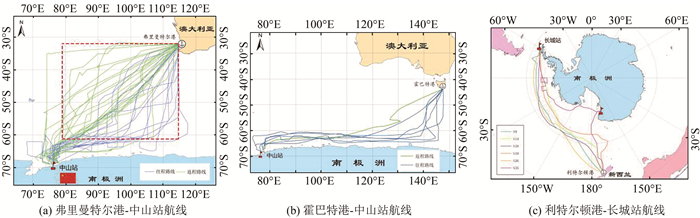

南极考察中,穿越西风带是对考察船和队员的一大考验。西风带位于40°N~60°N、40°S~60°S,由于地转偏向力作用,气流从副热带高压向副极地低压流动偏转形成西风,南半球这一区域洋面风浪大,行船危险系数高,有“魔鬼西风带”之称。南极科考初期,由南美洲大陆南岸穿越西风带,距离短,但仅穿越太平洋到达此地就耗时一个月,需谨慎考虑经济与时间成本。经近三十年探索,考察船已形成3种最为经济的穿越路线:弗里曼特尔港-中山站(37次)、霍巴特港-中山站(7次)、利特尔顿港-长城站(5次)。图 9是3种穿越路线示意图。

|

| 图 9 3种穿越西风带航线 Fig.9 Three Routes Across the Westerlies |

从图 9(a)中可以看出,航线基本分布在红色矩形框(31.8°S~61.2°S,79°E~114.5°E)内,对角线附近密度较大。其中,往程路线、返程路线分别分布于对角线下方和上方。因考察船穿越西风带时应综合考虑气象、水文等多种因素,需在港内等待时机,沿经线快速穿越。中山站与弗里曼特尔港距离最短,穿越仅耗时11 d,因而该线路选择次数最多。

图 9(b)中,共6次往程路线,分布于西风带内124°E~147°E;仅1次返程路线(S15),位于往程路线西侧,与图 9(a)分布规律一致。前往中山站时选择从霍巴特港穿越西风带,一般耗时12 d。霍巴特在西风带内,但它位于岛屿波影区,岛屿有屏障作用,所以穿越西风带受影响距离最短。

由图 9(c)可知,6次穿越西风带航线分布于167°E~157°W。利特尔顿与霍巴特一样位于43°S,但比霍巴特更靠近长城站。因此,实行中山站与长城站一船两站考察模式时,考察船会从利特尔顿港出发穿越西风带,以南极为中心顺时针环南极航行,依次经过长城站和中山站。其中,S35因执行一船三站考察任务,所以先停靠罗斯海新站。

综上所述,今后考察路线规划中,目的地为中山站时,建议选择图 9(a)航线穿越西风带;若计划同时考察南大洋,则可选择图 9(b)航线;目的地是罗斯海新站、长城站时,建议选择图 9(c)航线穿越西风带;偶遇风暴、气旋等恶劣气象条件时,可选择麦夸里岛、赫德岛就近避风。返程多从中山站启程,建议选择图 9(a)航线以尽快穿越西风带。

2.4.2 北极考察路线分析北极考察航次较少,虽已开辟多条考察航道,但仍处于探索期。中国破冰船的设计和建造技术、破冰船数量与俄罗斯、芬兰、瑞典等北极国家的相比,还有一定差距[15, 19, 20]。中国还需要建造更多包括破冰船、科考船、运输船等在内的功能齐全的极地船队[21]。

中国直至1999年才开展首次北极科考(北冰洋考察),此后3~5年进行一次。历次北极科考中,N5首次开展环北冰洋考察,于2012年8月首次抵达冰岛,往返航程35 094 km,仅次于N8(37 478 km)。诺姆港南临白令海(中国北极科考必经海域),自N1便停靠,是经过最多的港口(6次)。

中国已在楚科奇海、加拿大海盆及北冰洋中心区域开展广泛的考察,但从未到达北极点。N4到达纬度最高(88.43°N),N5首航北极东北航道,N8首航北极西北航道并首次穿越中央航道,考察航线正步步逼近北冰洋腹地。随着北极考察升温,2016年之后,中国每年进行一次北极科考。总体来看,中国北极考察次数远少于南极,北冰洋重点考察区域尚在探索中,但是已形成较为固定的航线:国内基地-日本海-白令海-北冰洋区域开展考察-原路返回,途中已无须靠港补给。

未来,考察船应继续探索新航道,加强同俄罗斯、加拿大等北冰洋沿海国家的合作,拓宽北极航线选择范围,加强北极补给点建设。

3 结束语本文通过分析考察船GPS数据,建立了基于决策树的破冰船靠港和靠站识别模型,尝试从考察人数、考察时长、考察航程、航行模式、走航参数及考察模式等方面探索中国极地科考船航行特征,总结了中国南、北极科考船航行的一般规律,并针对南极考察队穿越西风带的路线选择进行了分析,归纳了近几年的科考航线新趋势,对未来中国极地考察航线规划提出参考性建议。

分析历次考察航线,中国南极考察可分为4个发展阶段: ①S11前,考察船航线规划处于探索期,考察船不固定,考察站数量少,航线和队员人数变化大,航行模式、考察模式多种多样。②S11~S21,“雪龙”号正式服役,考察队员人数稳定,航线、考察模式、航行模式趋于稳定,依托中山站不断向内陆探索,形成以中山站为核心的考察模式。③S21~S31,“雪龙”号经过不断改造,装备日趋完善,考察队员逐年增加,航行模式和考察模式稳定,中国科考经验日渐成熟,相继建立了昆仑站、泰山站两个内陆考察站,考察船更加优先保障中山站的人员和物资补给,以中山站为大本营向内陆考察站进发。④S31后,罗斯海地区启动中国第5个南极科考站建设,“雪龙”号开始驶入罗斯海海域,考察模式变为一船三站。今后随着“雪龙2”号的加入,两船应分别执行任务,利用以往航迹特征规律,重点实施罗斯海海域海洋综合观测,同时保障中山站的内陆考察支点作用,充分利用“雪鹰601”固定翼飞机等现有装备,形成“海陆空”立体考察体系,使考察项目更加多样化,覆盖空间范围更加广阔。

后续需进一步挖掘考察船航迹数据信息,尝试与多源遥感数据结合[22],综合识别考察船航行状态,提高识别结果精度,并融入“雪龙在线”平台,提供破冰船靠港与靠站实时播报服务。对于“雪龙”号穿越西风带的航线选择,还需要进一步结合气象、水文等多种因素解释其内在联系。此外,建议在国家极地科学数据中心的框架内,将船载传感器获取的科学数据开放共享,让更多学者参与挖掘船基数据的科学价值。比如,中山站附近海域的船载测深数据将是达尔克冰川动态变化研究的有益补充[23]。

| [1] |

张亦驰, 刘扬, 冀昱樵. 中国将在南极建永久机场[J]. 小康, 2018(32): 56-57. |

| [2] |

罗卫东. 极地科考破冰船概貌[J]. 中国工程咨询, 2014(4): 46-49. DOI:10.3969/j.issn.1009-5829.2014.04.015 |

| [3] |

工信部. "雪龙2"号极地科考破冰船交付使用[J]. 船舶工程, 2019, 41(S2): 73. |

| [4] |

王娜娜. "雪龙2"号: 智能极地科考引领者[J]. 船舶工程, 2019, 41(7): 7-12. |

| [5] |

艾松涛, 鄂栋臣, 朱建钢, 等. 雪龙在线网络信息平台的研发与展望[J]. 极地研究, 2011, 23(1): 56-61. |

| [6] |

田璐, 艾松涛, 鄂栋臣, 等. 南大洋海冰影像地图投影变换与瓦片切割应用研究[J]. 极地研究, 2012, 24(3): 284-290. |

| [7] |

刘鹏, 庞小平, 艾松涛. 基于Android和iOS的极地移动信息平台设计与开发[J]. 极地研究, 2015, 27(1): 98-103. |

| [8] |

张亮, 王芳, 胡馨月. 冰载荷下的船舶运动建模[J]. 船舶工程, 2017, 39(9): 5-7. |

| [9] |

庚拓, 赵仲秋, 强兆新, 等. 艏艉破冰模式极地船冰区划分及冰载荷弯矩剪力对总纵强度的影响[J]. 船舶工程, 2018, 40(8): 5-8. |

| [10] |

白旭, 周利, 陶冶. 破冰结构角度对整冰失效模式的影响分析[J]. 极地研究, 2018, 30(4): 406-410. |

| [11] |

Ai S T, Zhang J, E D C. Design & Realization of Interactive Management System for M/V Xue Long[C]. Proceedings of the 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Beijing, China, 2019

|

| [12] |

桂大伟, 庞小平, 沈权, 等. 基于GPS的"雪龙"船冲击式破冰模式识别研究[J]. 极地研究, 2017, 29(3): 414-419. |

| [13] |

桂大伟, 庞小平, 艾松涛. 基于GPS数据的破冰船锚泊状态识别与特征分析[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2019, 44(2): 166-171. |

| [14] |

王冬根, 孙冰夏, 宋璟璐. 利用被动式GPS数据的交通行为信息提取方法: 发展现状及趋势[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2014, 39(6): 671-681. |

| [15] |

沈权, 赵炎平. 破冰船技术及几种破冰方法[J]. 航海技术, 2010(1): 5-7. |

| [16] |

郑少军, 史久新. 南极普里兹湾邻近海域海冰生消发展特征分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2011, 41(Z2): 9-16. |

| [17] |

雷瑞波, 李志军, 张占海, 等. 南极中山站附近海域固定冰的夏季变化[J]. 极地研究, 2007, 19(4): 275-284. |

| [18] |

刘婷婷. 第29次南极中山站度夏科学考察记录[J]. 测绘地理信息, 2013, 38(5): 77-81. |

| [19] |

张羽, 李岳阳, 王敏. 极地破冰船发展现状与趋势[J]. 舰船科学技术, 2017, 39(23): 188-193. |

| [20] |

黄金星, 王凯, 李岳阳. 美俄破冰船技术发展研究[J]. 舰船科学技术, 2019, 41(15): 154-157. |

| [21] |

师桂杰, 高大威. 中国极地船舶能力分析与发展建议[J]. 极地研究, 2018, 30(4): 429-438. |

| [22] |

张宝钢, 赵天成, 李新情. 南极"足迹": 卫星遥感技术为"雪龙号"南极科考保驾护航[J]. 卫星应用, 2016(2): 59-62. |

| [23] |

Ai S T, Wang S S, Li Y S, et al. High-Precision Ice-Flow Velocities from Ground Observations on Dalk Glacier, Antarctica[J]. Polar Science, 2019, 19: 13-23. DOI:10.1016/j.polar.2018.09.003 |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46