| 高层建筑位移与沉降监测方法应用研究 |

2. 江西省数字国土重点实验室,江西 南昌,330013

2. Jiangxi Province Key Lab. for Digital Land, Nanchang 330013, China

为保证建筑物在施工和运行中的安全,需要对建筑物的稳定性进行观测。所谓变形观测是依据专用测量仪器和方法对变形体和建筑物变形的发展态势进行预测的工作。这种变形常常表现为建筑物的整体或局部发生沉降、倾斜、扭曲、裂缝,其任务是确定在各种载荷的外力作用下,变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间特征。变形体允许一定范围内的变形,但是超过了允许值,则可能会发生自然或人为灾害,带来巨大的人员与财产损失。本文主要以某指挥中心大楼为例,依据观测数据生成的沉降量与荷载、时间的关系曲线和水平位移曲线,详细阐述沉降、位移变形监测的技术和方法[1, 2]。

1 工程概况某指挥中心大楼位于某市嵩山路与黄河路交界处西南角,主楼高15层,东西副楼5层,南北副楼3层,下设一层地下室。建筑面积44 627 m2,建筑物高度54.65 mm。上部结构采用框剪结构,下部采用钻孔灌注桩基础。

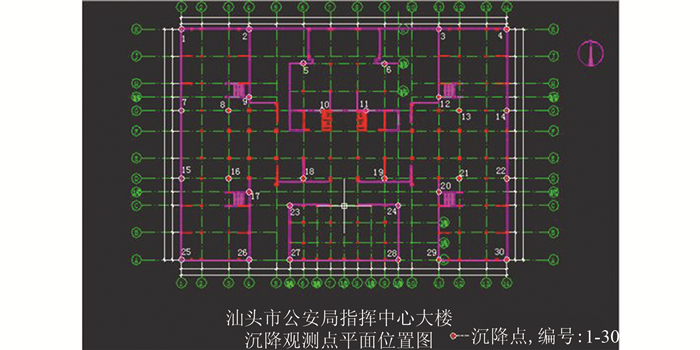

2 沉降监测 2.1 监测点布设1)基准点和观测点的布设。在距离拟建大楼44.5 m的地方埋设深埋式水准点1个(热镀水管2寸,埋深40 mm),作为沉降观测的基准点,在西侧现有建筑物(桩基)的柱子上埋设水准点2个,作为校核。在大楼的主要结构部位(柱子及剪力墙上)布设沉降观测点共30个,各观测点均埋设于地下室[2-6]。沉降观测点平面位置图如图 1所示。

|

| 图 1 沉降观测点平面位置图 Figure 1 The position of the settlement observation point |

2)测量周期及次数。沉降观测从地下室埋点后开始观测,采用瑞士徕卡NAK2精密水准仪及铟钢水准尺,观测精度为0.1 mm。按二等水准测量的有关规范进行观测[3-6]。每隔3层观测1次,至封顶共测5次,封顶后至竣工共测3次,观测次数共计8次。

2.2 沉降观测及数据分析大型建筑物的沉降多与地下水活动有关,地下水位的升降使基底压力产生不同的变化,造成基底的突涌或下陷。通常使用精密电子水准仪按水准测量方法对建筑物的关键部位进行沉降监测,观测的周期、时间和次数应根据工程的性质、施工进度、地基地质情况及基础荷载的变化情况而定。下面是采用瑞士徕卡NAK2精密水准仪及铟钢水准尺、观测精度为0.1 mm的观测数据[7-9]。表 1为某指挥中心大楼沉降观测的成果(部分数据)。

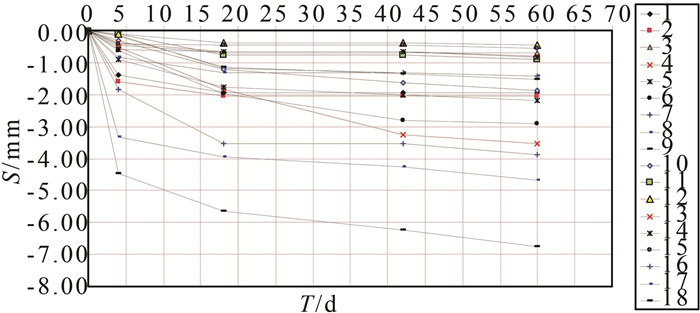

| 表 1 沉降观测成果表 Table 1 Results of Settlement Observation |

|

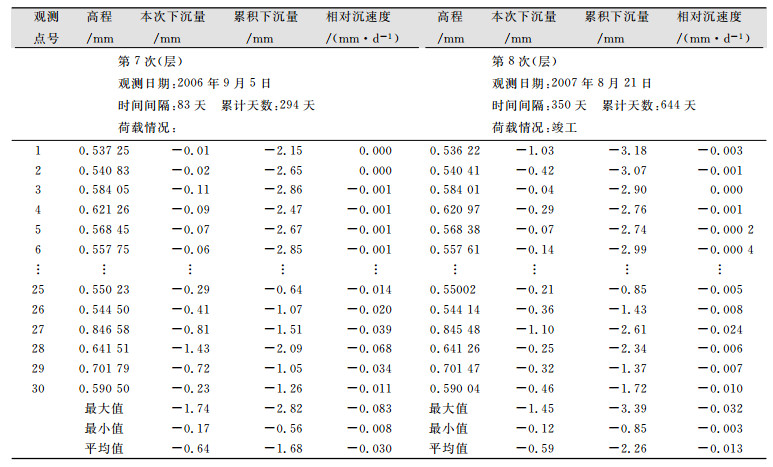

沉降量与时间关系曲线如图 2所示。

|

| 图 2 基坑压顶沉降量与时间关系曲线图 Figure 2 Curves Diagram Between Foundation Pit Settlement and Time |

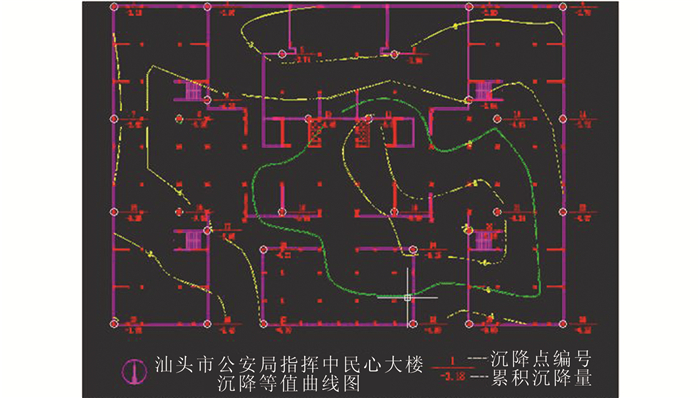

等值线图又称等量线图,是以相等数值点的连线表示连续分布且逐渐变化的数量特征的一种图型,是用数值相等各点连成的曲线在平面上的投影来表示被摄物体的外形和大小的图。沿着某一特定的等值线,可以识别具有相同值的所有位置。通过查看相邻等值线的间距,可以大致了解值的分布层次。沉降等值曲线如图 3所示。

|

| 图 3 沉降等值曲线 Figure 3 The Equivalence Curve of Settlement |

2.3 结果分析

由沉降观测成果表 1可以看出,累计沉降量最大为-7.08 mm (20号点),最小为-1.92 mm (25号点),平均累计沉降为-4.11 mm,最后3个观测周期的平均沉降速度分别为-0.005 mm/d、-0.002 mm/d和-0.002 mm/d。根据《建筑变形测量规程》(JGJT8-97)的规定:一般观测工程,若沉降速度小于-0.01~-0.04 mm/d,可以认为已进入稳定阶段。目前该楼的沉降速度已小于-0.01 mm/d,可认为已趋于稳定;由沉降量与荷载、时间关系曲线图可以看出,该楼在封顶前沉降曲线较陡,封顶后逐渐变得较为平缓,最后一个观测周期大部分沉降曲线已趋向于平行时间轴,反映出大楼的沉降已趋向稳定;由沉降等值曲线图看出,该楼的沉降比较均匀。

3 水平位移监测 3.1 监测点布设水平位移观测基准网应结合建筑物周围地形地质条件和其他建筑物分布、水平位移观测点的布置与观测方法,以及基准网的观测方法等因素确定,一般分两级布设,基准网布设在周围稳定的地方,并埋设深埋钻孔桩标志,在指挥中心地下室水平位移观测点作为工作基点,用它们测定整栋大楼的水平位移[2-4]。

3.2 坐标法观测水平位移直线型建筑物的水平位移常采用基准线法观测,它的实质测定垂直于基准线方向的偏离值。为充分发挥现代全站仪的优点,大楼水平位移观测可采用类似基准线法原理的坐标法,以直接测定观测点的横坐标[2]。

3.3 位移数据分析通过对位移观测数据分析,分别计算北边、东边、西边、南边的本次位移量和累计位移量,进而可从位移量和每日位移速度对各边进行详细的分析,查找位移变化的主要原因。

从以上分析可知,目前基坑西边和北边位移变形较大,最大累积位移量已超过设计允许值(70 mm),东边和南边位移变形较小,均在设计允许值范围内。目前位移速度较开挖时已明显减缓,建议加强位移超限部分坑内及坑外观察,必要时加强边坡的支护,并做好承台以及底板的浇筑,以便提高基坑的安全性[10, 11]。

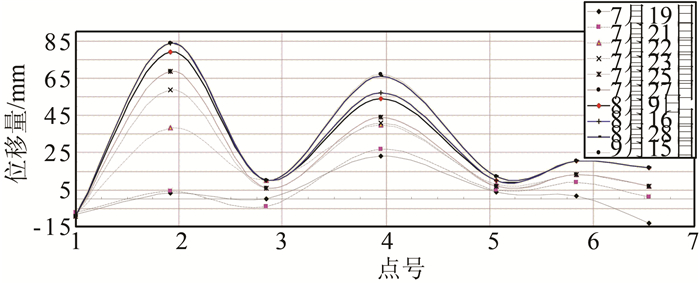

3.4 基坑压顶水平位移曲线通过对位移数据的分析,计算本次位移量、累计位移量和位移速度,可得基坑压顶水平位移曲线。如图 4为北侧基坑压顶水平位移曲线。

|

| 图 4 北侧基坑压顶水平位移曲线图 Figure 4 Horizontal Displacement Curve of North Side Foundation Pit |

3.5 结果分析

从以上分析可知,基坑西边和北边位移变形最大,东边次之,南边最小,这主要与各边采取的围护结构形式有关,北边和西边采用一排搅拌桩挡水加放坡开挖,围护最弱,南边和东边采用多排搅拌桩和钻孔桩挡土挡水,围护较强。目前,西边和北边的最大累积位移量已超过70 mm,东边和南边的位移变形较小,均小于50 mm。由于受前段时间台风暴雨的影响,本次监测结果西边位移速度明显大于其他各边,而且西边外侧出现宽度2 cm的裂缝,南边已没有明显位移,东边与北边的位移速度均小于1 mm/d。建议加强西边坑内及坑外观察,必要时加强边坡的支护,并尽快做好承台以及底板的浇筑,以提高基坑的安全性。

4 结束语变形观测是工程建设过程中的一项重要内容,也是运营管理过程中的一项重要工作,对于高层建筑物及大型工程,必须进行长期的观测。建筑物的变形观测是一门边缘交叉学科,它不仅要求具有一定的测量理论基础,而且还应具有工程地质、水文地质和建筑结构方面的理论知识,在具体工作中更应得到甲方的支持和施工方的密切配合,以使观测系统设计科学合理,更加符合实际,并最终保证观测成本最低,观测成果精度真实可靠。

| [1] |

侯建国, 王腾军.

变形监测的理论和应用[M]. 北京: 测绘出版社, 2008 .

Hou Jianguo, Wang Tengjun. Theory and Application of Deformation Monitoring[M]. Beijing: Surveying and Mapping Press, 2008 . |

| [2] |

邵志国, 王军, 齐忠树. 青岛某深基坑变形监测控制技术[J].

青岛理工大学学报,2012,33(2) : 37–41.

Shao Zhiguo, Wang Jun, Qi Zhongshu. Deep Foundation Pit Deformation Monitoring Method of Qingdao[J]. Journal of Qingdao Technological University,2012,33(2) : 37–41. |

| [3] |

欧阳德诚, 石克勤, 胡吉伦. 城市建筑区深基坑变形监测的实施与探讨[J].

工程勘察,2008,(S1) : 304–308.

Ouyang Decheng, Shi Keqin, Hu Jilun. The Implementation and Discussion on the Deformation Monitoring of Deep Foundation Pit in Urban Construction Area[J]. Journal of Geotechnical Investigation & Surveying,2008,(S1) : 304–308. |

| [4] |

刘作昌. 基坑变形监测浅析[J].

化工矿产地质,2011,(2) : 125–128.

Liu Zuochang. Analysis of the Deformation Monitoring of Foundation Pit[J]. Chemical and Mineral Geology,2011,(2) : 125–128. |

| [5] |

李雷生. 基坑变形监测[J].

技术与市场,2013,(6) : 99–100.

Li Leisheng. Deformation Monitoring of Foundation Pit[J]. Technology and Market,2013,(6) : 99–100. |

| [6] |

余涛, 独知行, 狄桂栓. 阜阳商厦深基坑变形监测及分析[J].

测绘科学,2009,34(S2) : 72–74.

Yu Tao, Du Zhixing, Di Guishuan. The Deformation Monitoring and Analysis about the Deep Foundation Pit of the Business Edifice of Fu-yang[J]. Science of Surveying and Mapping,2009,34(S2) : 72–74. |

| [7] |

吴子安.

工程建筑物变形监测数据处理[M]. 北京: 测绘出版社, 1989 .

Wu Zian. Building Deformation Monitoring Data Processing[M]. Beijing: Surveying and Mapping Press, 1989 . |

| [8] |

梁龙昌, 张正禄, 卢松耀. 工程变形监测网布设新方法及其应用研究[J].

测绘地理信息,2015,40(5) : 29–32.

Liang Longchang, Zhang Zhenglu, Lu Songyao. Research on Engineering Deformation Monitoring Network Layout Method and Its Application[J]. Journal of Geomatics,2015,40(5) : 29–32. |

| [9] |

冯待飞, 杨伟, 陈少川. 高层建筑的数据处理与分析[J].

华北国土资源,2009,(3) : 51–52.

Feng Daifei, Yang Wei, Chen Shaochuan. Data Processing and Analysis of High Building[J]. North China Land and Resources,2009,(3) : 51–52. |

| [10] |

GB50026-2007.工程测量规范[S].中华人民共和国住房和城乡建设部, 2008 GB50026-2007. Engineering Measurement Specification[S]. Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, 2008 |

| [11] |

曾坤, 李建成. 超高层建筑测量关键技术研究[J].

测绘地理信息,2012,37(6) : 37–39.

Zeng Kun, Li Jiancheng. Key Super Technology of High-Rise Building Surveying[J]. Journal of Geomatics,2012,37(6) : 37–39. |

2016, Vol. 41

2016, Vol. 41