| 基于GIS和加权信息量的临湘市地质灾害易发性评价 | [PDF全文] |

临湘市位于湖南省北东的湘鄂交界之地,2000年以来地灾数量呈波动上升趋势,威胁巨大。2011-06-10大型泥石流地质灾害灾害造成34人死亡[1]。因此,开展地质灾害易发性评价,圈定易发性高的危险区对于当地的防灾减灾规划具有重要意义。

地质灾害发生受各种致灾因素影响,信息量模型在地灾多发区域开展易发性评价中有着广泛应用[2-7]。层次分析法能够较精准快速地确定权重,从而反映地质灾害不同评价因子的作用大小。因此广泛应用于多因子地灾易发性评价[8-10]。本文结合信息量模型和层次分析法,选取多个致灾因素建立评价指标体系,采用加权信息量模型开展临湘市地质灾害易发性评价。通过实际灾害点数据检验后,可为该地区地质灾害防范提供科学依据,对周边县区的地质灾害易发性评价也可以提供参考。

1 研究方法 1.1 研究区地质灾害特征与数据源临湘市属于幕阜山脉西北至长江之间的低山丘陵地带,地势整体南高北低。地质构造复杂,浅表花岗岩、变质岩等岩石风化破碎严重。研究区累计发生120余起滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害,灾发时间主要集中在3~9月份的雨季,空间上主要分布在南东部山区以及城市扩张区边缘,其他区域零散分布。

选用数据包括地理空间数据云下载的GDEMV2 30 m分辨率DEM数据和Landsat 8影像、临湘市1:5万地质灾害详细调查报告[1]中的1:5万地质图和地质灾害点数据。

1.2 评价方法的构建1) 评价指标体系的建立。选取坡度、坡向、坡高、NDVI、地质构造(断层)、工程地质岩组、降雨量和土地利用8项评价因子建立评价指标体系。

2) 栅格单元的确定。本文以30 m×30 m的栅格单元为最小单元进行划分。

3) 评价因子权重的确定。采用AHP法建立层次结构模型,建立各层次指标数据集,采用数字标度法判断各层次指标的相对重要性,通过归一化向量得到各项指标权重,最后用一致性比率(CR)检验判断矩阵分析权重选取误差是否符合标准。

4) 加权信息量模型建立。将获得的各评价因子权重与信息量相乘得到加权信息量。具体方法如下:

① 计算各因素xi对地质灾害发生事件(L)提供的信息量值:

| $ I\left(L, x_{i}\right)=\ln \frac{N_{i} / N}{S_{i} / S} $ | (1) |

② 计算单个栅格内总的信息量值:

| $ I=\sum\limits_{i=1}^{n} I_{i}=\sum\limits_{i=1}^{n} \ln \frac{N_{i} / N}{S_{i} / S} $ | (2) |

③ 计算单个栅格内总的加权信息量:

| $ I_{w}=\sum\limits_{i=1}^{n} W_{i} \times \ln \frac{N_{i} / N}{S_{i} / S} $ | (3) |

式中,S为研究区评价单元总数;N为研究区有地质灾害分布的单元总数;Si为研究区内含有评价因素Xi的单元数;Ni为分布在因素Xi内特定类别的地质灾害单元数;Wi为第i个评价因子的权重值;I为评价单元总的信息量;Iw为评价单元总的加权信息量,数值越大,说明该单元发生地质灾害的可能性越大。

2 地质灾害易发性评价 2.1 评价因子提取1) 地形(坡度、坡向、坡高)。运用DEM数据提取地形因子。坡度等级包括 < 10°、10°~20°、20°~30°、30°~40°、40°~50°、>50°。坡向分为北、北东、东、南东、南、南西、西、北西8个方向。坡高分为 < 100 m,100~200 m、200~300 m、300~400 m、400~500 m和>500 m 6个等级。

2) 归一化植被指数。通过Landsat 8影像进行计算获得NDVI值,分别是-0.176~0.034、0.034~0.202、0.202~0.286和0.286~0.496 4个等级。

3) 地质构造(断层)。根据1:5万地质图[1]获取区内断层线分布,分别采用0.5、1、1.5、2 km缓冲距离进行线缓冲分析获得5个级别的影响范围区。

4) 工程地质岩组。根据1:5万地质图[1]划分坚硬整块花岗岩组(Ⅰ),坚硬至较坚硬薄层-层块状变质岩组(Ⅱ),坚硬至软弱薄层-层块状砂砾岩组(Ⅲ),松散土体(Ⅳ),坚硬至软弱薄层-整块状碎屑岩组(Ⅴ),软弱薄层状泥页岩组(Ⅵ)。

5) 降雨量。通过降雨数据分布图[1]矢量化得到研究区多年平均降雨分布图。

6) 土地利用。根据Landsat 8影像提取耕地、林地、水域、建设用地和未利用地等5类土地利用类型。

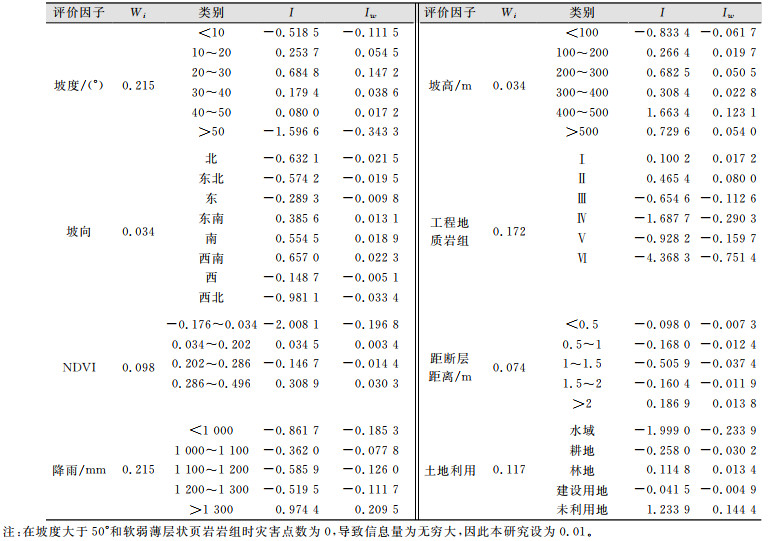

2.2 加权信息量计算结果与评价根据上述方法得到研究区地质灾害各评价因子的权重Wi,根据检验判断矩阵一致性原则,得出一致性比率CR值为0.064 < 0.1,符合权重选取误差要求。

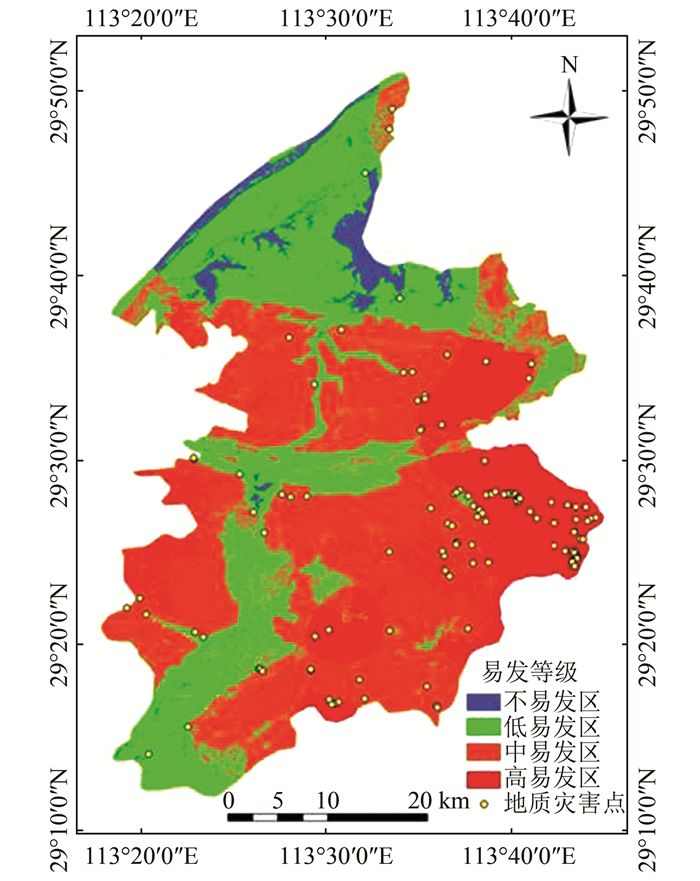

将各地质灾害评价因子栅格数据图层运用式(1)计算生成单因子信息量图层,根据式(2)、式(3)获得总加权信息量(表 1)。运用GIS对各影响因子加权信息量进行栅格叠加分析获得加权信息量分布图,并按等间距进行重分类,最终将研究区划分为高易发区、中易发区、低易发区和不易发区4个等级(图 1)。

| 表 1 地质灾害评价因子加权信息量 Tab.1 Weighted Information Value of Geological Disaster Evaluation Factors |

|

|

| 图 1 临湘市地质灾害易发性区划图 Fig.1 Susceptibility Zoning Map of Geological Disasters in Linxiang City |

2.3 结果分析

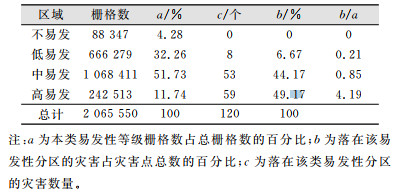

由表 2可知,临湘市易发性分区与已发地质灾害相关性较高。随着易发性等级提高,灾害实际发生的比率(即不同易发区灾害密度与研究区总灾害密度比值)增大,中易发区和高易发区比例达93.34%,表明评价结果与实际灾害发生情况较吻合,可靠性较高。

| 表 2 易发性区划与实际灾害分布对比 Tab.2 Comparison of Susceptibility Zoning and Actual Disaster Distribution |

|

3 结束语

1) 运用GIS和加权信息量模型将临湘市地质灾害划分为不易发区、低易发区、中易发区和高易发区4个等级。其中,高易发区和中易发区的地质灾害实际发生比率达93.34%,具有较高的准确性,研究结果可为临湘市地质灾害防治、灾害评估预测提供基础依据。

2) 高易发区占临湘市总面积11.74%,主要分布在临湘东部和南部部分山区,已发灾害点53处。中易发区占临湘市总面积的51.73%,已发灾害点59处,主要分布在中部和南部区域丘陵和城区周边。而加权信息量分析也表明,研究区0~30°坡度范围、岩石风化强烈的区域在强降雨季节地质灾害易发性高。

| [1] |

湖南省地质矿产勘查开发局402队.湖南省临湘市1: 5万地质灾害详细调查成果报告[R].湖南省地质矿产勘查开发局, 长沙, 2015

|

| [2] |

张以晨, 秦胜伍, 翟健健, 等. 基于信息量的长白山地区泥石流易发性评价[J]. 水文地质工程地质, 2018, 45(2): 150-158. |

| [3] |

谭玉敏, 郭栋, 白冰心, 等. 基于信息量模型的涪陵区地质灾害易发性评价[J]. 地球信息科学学报, 2015, 17(12): 1554-1561. |

| [4] |

彭珂, 彭红霞, 梁峰, 等. 基于信息量模型的赣州市地质灾害易发性分区[J]. 安全与环境工程, 2018, 25(5): 22-28. |

| [5] |

Nicu C I. Frequency Ratio and GIS-Based Evaluation of Landslide Susceptibility Applied to Cultural Heritage Assessment[J]. Journal of Cultural Heritage, 2017, 28(1): 172-176. |

| [6] |

Vijendra K P, Milap C S. Probabilistic Landslide Susceptibility Mapping Along Tipri to Ghuttu Highway Corridor, Garhwal Himalaya (India)[J]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2017, 8(1): 1-11. |

| [7] |

杜国梁, 张永双, 吕文明, 等. 基于加权信息量模型的藏东南地区滑坡易发性评价[J]. 灾害学, 2016, 31(4): 226-234. |

| [8] |

何超, 曾森, 刘汉湖. 基于AHP模型的地质灾害易发性分析[J]. 物探化探计算技术, 2018, 40(1): 134-140. DOI:10.3969/j.issn.1001-1749.2018.01.19 |

| [9] |

胡致远, 罗文强, 晏鄂川, 等. 基于改进层次分析法的英山县地质灾害易发性评价[J]. 安全与环境工程, 2018, 25(4): 28-32. |

| [10] |

Biplab M, Sujit M. Analytical Hierarchy Process (AHP) Based Landslide Susceptibility Mapping of Lish River Basin of Eastern Darjeeling Himalaya[J]. India, Advances in Space Research, 2018, 62(11): 3114-3132. DOI:10.1016/j.asr.2018.08.008 |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45