| 基于信号丢失率的AP选取算法分析 |

2. 武汉大学测绘学院, 湖北 武汉, 430079

2. School of Geodesy and Geomatics, Wuhan University, Wuhan 430079, China

随着无线网络技术[1, 2]的发展和移动智能终端设备的普及,室内定位[3]技术逐步成为国内外学者的研究热点。基于RSS(received signal strength)的WiFi室内定位[4-6]由于其具有成本低,部署简单的优势受到更多的关注。基于RSS的WiFi指纹定位主要包括两个阶段:线下阶段是在参考指纹点处接收来自多个AP的信号,联合参考指纹点的坐标建立指纹数据库;线上阶段通过在定位点处实时接收不同AP的RSS数据与指纹数据库进行匹配,找出与定位点最邻近的K个指纹点(K>1),利用邻近指纹点通过位置估计算法对定位点进行位置估计。受到室内复杂环境的影响,不同AP的观测质量存在较大差异,线上阶段选取观测质量较好的AP搜索邻近点然后进行位置估计,不但能够减少算法复杂度,同时能够提高WiFi室内定位性能。目前现有的AP选取方法主要包括:MaxMean方法[7]、InfoGain方法、标准偏差法[8, 9]、互信息法[10]。上述方法由于没有考虑到部分AP在环境复杂的室内传播过程中信号存在丢失的问题,且个别AP发射的信号经过长距离传播后丢失严重,因此利用该部分AP进行位置估计会导致位置精度下降。为此,有学者提出了基于信号丢失率(signal loss rate, SLR)的AP选取算法,SLR算法在指纹定位的线上阶段首先根据每个AP的信号丢失率选取出合适的AP,接着利用选取出的AP找到定位点的K个邻近指纹参考点,再通过WKNN(weighted k-nearest neighbor)算法对定位点进行位置估计,从而提高位置估计的精度。为了选取出更合适的AP,本文对基于SLR的AP选取算法进行了相关参数实验分析,实验结果表明:基于SLR的AP选取算法与现有其他常见算法相比,具有更高的定位精度以及可靠性。

1 AP选取算法 1.1 算法原理在定位过程中,部分AP接入点可能距离定位点的距离较远,受室内复杂环境的影响,AP发射的信号经过长距离传播后丢失严重,利用该部分AP进行位置估计会导致位置精度的下降。考虑到这些因素,有学者提出了基于SLR的AP选取算法,该算法首先计算出每个AP的SLR值,然后根据SLR值对每个AP进行排序,通过剔除SLR大于阈值β的AP实现AP子集的选取,进而提升位置定位精度。SLR值的计算公式为:

| $ {\rm{SLR}} = \frac{{n - {n_{{\rm{obs}}}}}}{n} $ | (1) |

式中,n表示移动设备在定位点的扫描次数;nobs表示在定位点扫描过程中观测到AP信号的次数。当AP的SLR值大于阈值β时,认为AP信号丢失严重,位置估计时剔除该AP信号。

1.2 性能评估指标本文为了评估AP选取算法的精度和可靠性,采用最大误差(maximum error, MAXE)、平均定位误差(mean error, ME)、均方根(root mean square error, RMSE)、标准差(standard deriation, STD)、累计分布函数(cumulative distribution function, CDF)来评估该算法在室内定位技术中的性能。

假定目标点(x, y)的坐标估计值为

| $ \delta = \sqrt {{{(x - \hat x)}^2} + {{(y - \hat y)}^2}} $ | (2) |

ME的计算式为:

| $ {\rm{ME}} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{\delta _i}} $ | (3) |

式中,n表示定位点的个数;δi表示第i个定位点的点位误差。

RMSE的计算式为:

| $ {\rm{RMSE}} = \sqrt {\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {\delta _i^2} } $ | (4) |

STD的计算式为:

| $ {\rm{STD}} = \sqrt {\frac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{\delta _i} - \bar \delta } \right)}^2}} } $ | (5) |

式中,δ表示各定位点点位误差的均值。

2 实验分析为了验证基于SLR的AP选取算法的可行性,选择某学校学生的实验室进行实验,设计了4种方案,方案1是基于MAX的AP选取算法;方案2是基于MI的AP选取算法;方案3是基于STD的AP选取算法;方案4是基于SLR的AP选取算法,将基于SLR的AP选取算法与现有的常见AP选取算法进行了实验对比分析。

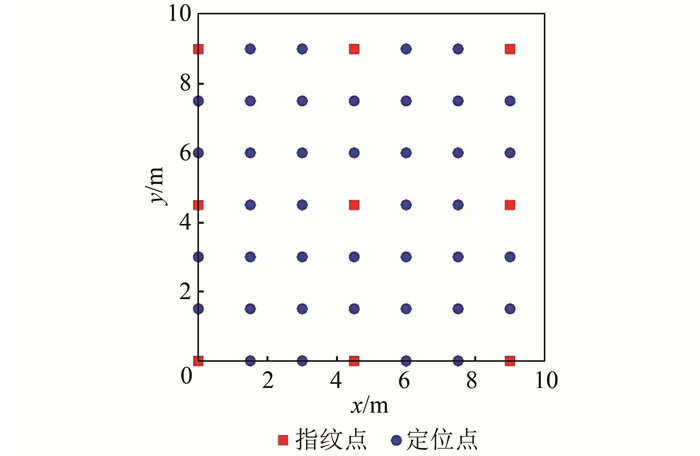

实验室设置9个指纹点和40个定位点,指纹点之间的间隔为4.5 m,定位点之间的间隔1.5 m,实验区域的大小为10 m×10 m,为模拟真实定位场景,实验中有人员在实验区域内自由走动。实验以路由器为信号发射器,以小米手机为信号接收器,数据采集软件为自主开发的APP,采样间隔设置为1 s,每点分别采集数据3 min共180 s,实验室的点位布设情况如图 1所示。

|

| 图 1 实验室点位布设图 Fig.1 Layout of Laboratory Points |

2.1 基于SLR的参数实验分析

首先对基于SLR的AP选取算法进行了参数设置的实验分析,得出最适合该算法的参数。实验分析参数包括两个方面:SLR的阈值β、接收的RSS信号数量。

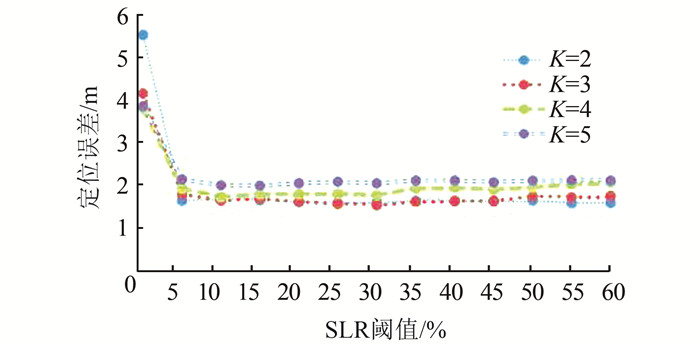

1) SLR阈值的不同对基于SLR算法定位精度的影响分析。在基于SLR的AP选取算法中,为了评估不同SLR的阈值β对定位精度的影响,分别计算出了当参与定位计算的指纹点个数设置为2~5个时的平均定位误差。图 2表示了不同阈值的平均定位误差统计图。

|

| 图 2 不同的SLR阈值的定位误差统计图 Fig.2 Positioning Error Statistics Chart with the Same Signal Loss Rate Threshold |

如图 2所示,当参与定位计算的指纹点数目K设置为2~5中任意一个时,SLR阈值设置为0时定位误差最大,导致这个现象主要的原因是大多数AP发射的信号都会受到干扰导致丢失,当阈值设置为0时会导致参与定位计算的AP过少,因此会降低定位的精度。当阈值设置为5%时,其定位误差明显降低,均在2 m误差范围内;当阈值设置大于5%之后,定位误差比较稳定,没有太大的变化趋势。实验结果表明,同时考虑到定位精度和定位效率,建议SLR阈值设置为5%。

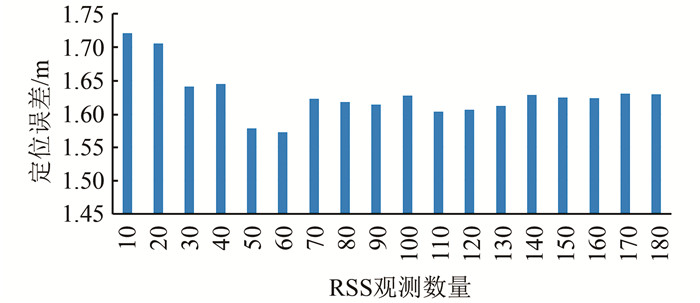

2) RSS观测数量的不同对基于SLR的AP选取算法定位精度的影响分析。如图 3所示,当RSS观测数量少于20时定位误差较大,当RSS观测数量大于30少于40时,定位误差有明显的减少的趋势,定位精度明显提高,当RSS观测数量等于60时,定位误差最小。当RSS观测数量大于70以后,受室内定位环境的影响,很多的观测信号不稳定且信号较差,导致定位误差增大。当RSS观测数量大于140后定位误差变化不明显。因此,同时考虑定位精度和定位效率,对于基于SLR的AP选取算法,建议合适的RSS观测数量为60个。

|

| 图 3 不同的RSS观测数量的定位误差统计图 Fig.3 Positioning Error Statistics of Different RSS Numbers |

2.2 基于SLR与现有AP选取算法的对比分析

为了评估基于SLR算法的精度和可靠性,将基于SLR的AP选取算法与现有的其他算法进行实验对比分析。实验分析的内容包括两个方面:定位精度、定位效率。为了让实验对比更加具有参考价值,对于各种AP选取算法的参数都按照上述实验分析结果设置为最合适的参数。

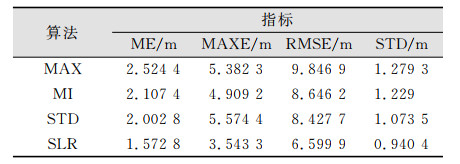

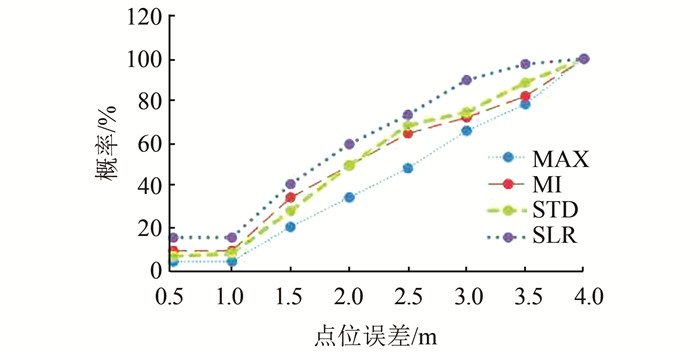

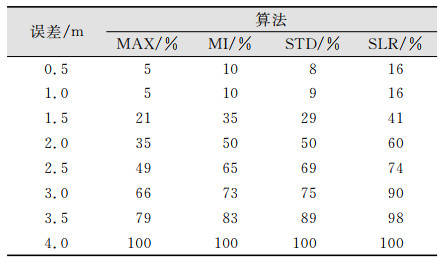

1) 基于SLR与现有AP选取算法的定位性能比较。表 1说明了各种AP选取算法在ME、MAXE、RMSE、STD几个方面的性能比较。

| 表 1 不同的AP选取算法的定位性能统计表 Tab.1 Positioning Parformance Statistics of Different AP Selection Algorithms |

|

如表 1所示,与现有的AP选取算法相比,基于SLR的方法具有更好的ME、MAXE、STD和RMSE。对于性能指标ME,基于SLR的方法能够达到1.5 m的精度,其次是基于STD的方法能够达到2 m精度,基于MAX的方法定位精度最低。对于性能指标MAXE,基于STD的定位误差最大。对于性能指标RMSE和STD,基于MAX的方法的定位误差都是最大,基于SLR的方法的定位精度都是最高。总的来说,基于SLR的AP选取算法具有更好的准确性。图 4显示了几种不同的AP选取算法的CDF比较。表 2显示了几种不同的AP选取算法的精度统计表。

|

| 图 4 不同的AP选取算法的CDF比较图 Fig.4 Comparison of CDF of Different AP Selection Algorithms |

| 表 2 不同的AP选取算法的精度统计表 Tab.2 Accuracy Statistics of Different AP Selection Algorithms |

|

如图 4所示,结合表 2可知,基于SLR的AP选取算法在整个定位误差范围内的概率都高于其它几种算法。在误差范围1.5 m内,基于SLR的算法达到41%,其次是基于MI的算法达到35%;在2 m误差范围内,基于SLR的算法达到60%,基于MI的算法和基于STD的算法都为50%;在3 m误差范围内,基于SLR的算法达到90%,基于MAX的的算法最低为66%。因此,在整个误差范围内,基于SLR的AP选取算法较现有的其他算法在误差概率上都提高了。实验结果表明,基于SLR的AP选取算法有较好的定位精度和定位稳定性。

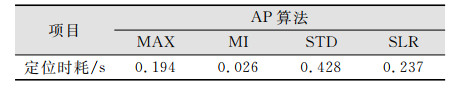

2) 基于SLR与现有AP选取算法的定位时耗比较。基于实际运用的考虑,评估一个算法的可行性不仅仅只考虑其精度,定位效率与定位精度同等重要。表 3统计了几种AP选取算法的所耗费时间。

| 表 3 不同的AP选取算法的定位效率统计表 Tab.3 Positioning Atticiency Statistics of Different AP Seletion Algorithms |

|

如表 3所示,基于MI的算法耗时最少,因为基于MI的AP算法是一种迭代计算的方式,因此总体上耗时较少;其次是基于MAX的算法,在0.2 s之内;耗时最长的是基于STD的算法,达到0.428 s;基于SLR的算法耗时少于基于STD的算法,高于基于MI的算法,和基于MAX的算法差不多,均控制在1 s范围内。实验结果表明,基于SLR的AP选取算法,其定位耗时与现有的常见AP选取算法差别不大,对定位效率没有影响。

3 结束语本文首先对基于SLR的AP选取算法进行了参数设置的实验分析。实验分析表明,建议在使用基于SLR的AP选取算法中,信号丢失率设置为5%;建议合适的RSS观测数量为60个。其次对比分析了基于MAX、MI、STD以及SLR的AP选取算法,分析了几种AP选取算法的定位精度和定位效率。实验结果表明,使用基于SLR的AP选取算法,定位精度和可靠性相对于现有的AP选取算法有明显提升,且定位耗时与现有的AP选取算法差别不大,不影响定位效率,综合衡量各项定位指标,其整体定位性能更优。

| [1] |

董梅, 杨曾, 张健, 等. 基于信号强度的无线局域网定位技术[J]. 计算机应用, 2004(12): 49-52. |

| [2] |

田辉, 夏林元, 莫志明, 等. 泛在无线信号辅助的室内外无缝定位方法与关键技术[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2009, 34(11): 1372-1376. |

| [3] |

薛卫星, 邱卫宁, 花向红, 等. RSSI信号特征值对WiFi室内定位精度的影响分析[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 23-26. |

| [4] |

刘少伟, 花向红, 邱卫宁, 等. 一种WiFi指纹定位改进算法[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(5): 46-49. |

| [5] |

张伟, 花向红, 邱卫宁, 等. 基于多目标优化的AP选取新算法[J]. 黑龙江工程学院学报, 2016, 30(4): 1-6. |

| [6] |

许利, 花向红, 邱卫宁, 等. WiFi定位邻近个数对位置估计的影响[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(1): 42-45. |

| [7] |

Youssef M A, Agrawala A, Udaya S A. WLAN Location Determination via Clustering and Probability Distributions[C]. Proceedings of the First International Conference on IEEE, Washington, D C, NW, 2003

|

| [8] |

Chen Y Q, Yan Q, Yin J, et al. Power-Efficient Access-Point Selection for Indoor Location Estimation[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2006, 18(7): 877-888. DOI:10.1109/TKDE.2006.112 |

| [9] |

Jhuang F M, Hung C F, Tuan C C, et al. An AP Selection with RSS Standard Deviation for Indoor Positioning in WiFi[C]. Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2015 9th International Conference on IEEE, Blumenau, Brazil, 2015

|

| [10] |

Zou H, Luo Y, Lu X, et al. A Mutual Information Based Online Access Point Selection Strategy for WiFi Indoor Localization[C]. 2015 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Gothenbury, Sweden, 2015

|

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46