| 利用POI建模分析城市国土开发密度 |

2. 广东省科学院广州地理研究所,广东 广州,510070;

3. 南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 广州,511458;

4. 广东工业大学建筑与城市规划学院,广东 广州,510090;

5. 广东省土地调查规划院,广东 广州,510062

2. Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou 510070, China;

3. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, Guangzhou 511458, China;

4. School of Architecture and Urban Planning, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China;

5. Guangdong Provincial Institute of Land Survey and Planning, Guangzhou 510062, China

城市国土开发密度是描述城市内部发展现状的重要指标。其传统研究方法是用社会经济统计数据反映城市国土开发密度,如区域开发建设用地面积、区域生产总值、区域人口等。这些指标数据获取时间长、更新速度慢,且需要大量人力物力,难以对社会经济数据进行实时更新[1]。随着互联网地图的快速发展,城市中的兴趣点(point of interest,POI)数据覆盖越来越全面,给研究人员提供了一种新的可靠数据源。POI数据作为网络位置数据,是对地理空间实体对象的抽象化表达,属于空间点数据[2-5]。

本文以广州市为研究区,基于POI数据和建筑物矢量数据,利用样方密度分析[6, 7]、加权分析和空间信息熵技术对广州市国土开发密度进行立体建模分析,并将结果与广州市城市国土空间规划进行对比。

1 研究区域、数据和方法 1.1 研究区域广州市位于广东省中部,地理位置优越,城市总面积为7 434 km2,拥有11个市辖区,即越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区、增城区、从化区。广州市作为广东省省会、国家一线城市及粤港澳大湾区和珠三角经济区的中心城市,城市地理信息数据覆盖全面,适合作为本文研究对象。

1.2 数据来源1)POI数据。本文基于爬虫技术,利用Python语言获取2019年高德地图中的POI数据,共28.216万条。对获取到的数据进行筛选,并清除错误数据,得到的有效数据共27.538万条。本文根据研究目的对POI数据进行重分类[8, 9],结果见表 1。

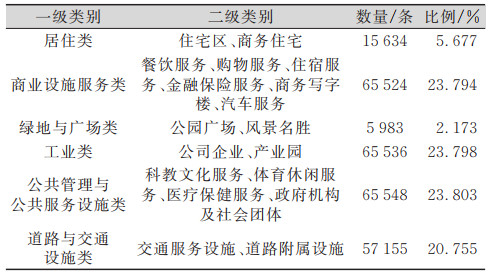

| 表 1 广州市POI数据重分类表 Tab.1 Reclassification of POI Data in Guangzhou |

|

本文将广州市POI数据分为居住类、商业服务设施类、绿地与广场类、工业类、公共管理与公共服务设施类、道路与交通设施类6大类,每个大类下有对应子类。本文利用Python在ArcGIS下编写Arcpy模块,在ArcGIS中构建坐标转换工具,将火星坐标系下的POI数据转换为1984年世界大地坐标系(world geodetic system 1984,WGS84)。

2)建筑物特征数据是一种包括建筑形状、占地面积和楼层数的矢量文件。通过第三方软件采集器获取2019年高德地图上的建筑物特征数据,坐标系为WGS84。建筑物特征数据的属性表中包括建筑物占地面积、周长和楼层数属性字段。

1.3 研究方法1)样方密度法。该方法计算落入各样方点的数量与样方面积的比值,并将其作为样方单元的密度。将加权后的POI数据的样方密度值作为该格网的国土开发密度的映射值,以分析该格网的国土开发密度状况。通过确定的各类POI数据权重与加权方式对POI数据进行加权,以计算格网的国土开发密度[10-12]。样方密度计算公式如下:

| $ {{D}_{i}}=\frac{\sum\limits_{j=1}^{k}{{{f}_{j}}}{{W}_{ij}}}{{{S}_{i}}}(i=1, 2, 3, \cdots , k) $ | (1) |

式中,Di为第i个格网的密度值;fj为第i格网内j类POI的数量;Wij为第i个格网内j类POI的权重;Si为第i个格网的面积。

2)空间信息熵。信息熵用来形容信息内容的不确定性,以数值形式来表示信息的平均量[13, 14]。假设A是一个随机变量,其值域为B,p (a) 表示{ A = a }的概率,H (A)为度量A取值不确定性的信息熵:

| $ H(A)=-\sum\limits_{a\in B}{p}(a){{\log }_{2}}p(a) $ | (2) |

在城市国土开发密度建模分析中,信息熵可以反映城市单元里地物类型的均衡程度。城市单元中不同用途的地理对象越丰富,其重要性越高,服务对象的数量越多。通过信息熵计算城市单元利用的均衡程度,熵值越高,表明城市单元内不同功能类型的地理对象越丰富,城市单元的职能越完善。

2 数据处理及可视化 2.1 POI类型权重不同类型的POI数据占地面积不同,建筑面积也不同,对城市国土开发密度的贡献不同。根据POI类型特征,本文对不同类型的POI数据确定不同的权重值。根据各类POI数据的平均占地面积,并参考相关研究,确定各类POI数据的权重值:居住类、商业设施服务类、绿地与广场类、工业类、公共管理与公共服务设施类、道路与交通设施类的权重值分别为7、9、1、7、5、3。

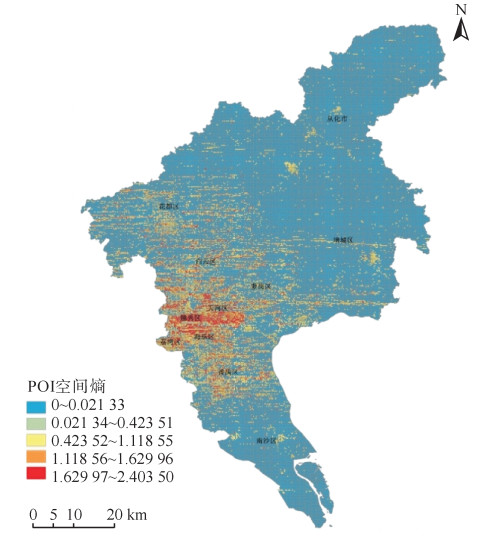

2.2 POI空间信息熵权重在城市单元格网中城市POI类型越多,该格网在城市中的功能越强,则格网中的国土开发密度值越高。格网信息熵值与格网国土开发密度具有正相关关系。把广州市格网空间信息熵值的结果按照自然间断点分级法划分成5个等级。熵值越大的格网对应的权重越大。分级结果见图 1。根据广州市不同区域等级的熵值,确定区域的熵值权重。蓝色、绿色、黄色、橘黄色、红色格网的熵值权重分别为1、3、5、8、10。

|

| 图 1 广州市POI空间信息熵分布 Fig.1 Distribution of Spatial Information Entropy of POI in Guangzhou |

2.3 格网建设强度权重

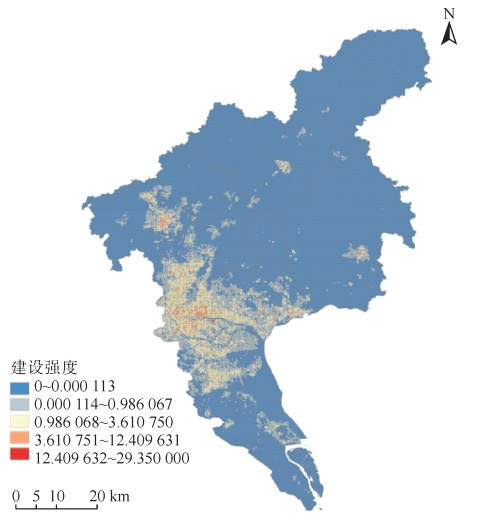

通过对广州市建设强度进行分析,确定格网内土地开发建设的规模。相同类型的POI数据在不同建设强度的格网中,所拥有的权重值也不同。一般来讲,建设强度值高的格网所对应的权重值越高,建设强度值低的格网所对应的权重值越低。

本文利用建筑物特征数据计算格网的建设强度,对不同建设强度的格网进行分级。本文使用不同级别的单位格网建设强度对POI数据进行加权,反映POI数据所对应实体的建设面积。广州市格网建设强度的可视化结果见图 2,其中,蓝色、灰色、黄色、橘色、红色格网的权重值分别为1、3、5、8、10。

|

| 图 2 广州市建设强度分布 Fig.2 Distribution of Construction Intensity in Guangzhou |

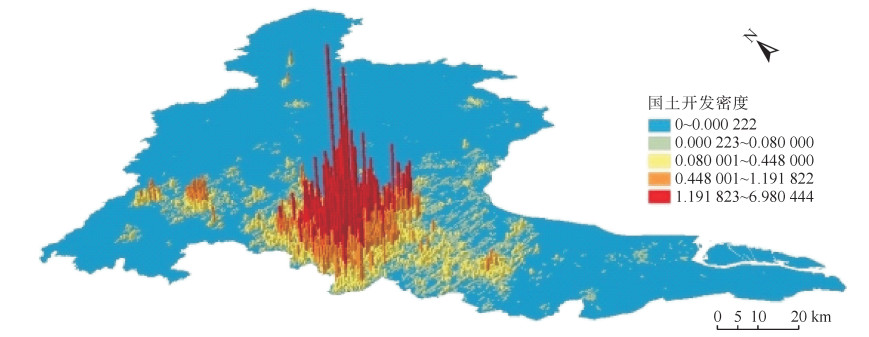

3 国土开发密度分析与应用 3.1 国土开发密度可视化

本文利用ArcGIS软件对广州市内POI数据进行加权,并利用样方密度法计算各格网的国土开发密度值,对计算结果进行分级和三维立体可视化,见图 3。广州市国土开发密度以越秀区为中心,并向四周扩散。越秀区作为广州市国土开发密度值最高的区域,是广州市的中心区域。白云区、天河区、海珠区和荔湾区分布在越秀区的四周,这4个区的国土开发密度值较高。白云区行政面积较大,开发较分散,天河区、海珠区和荔湾区行政面积较小,属于集中开发模式。花都区、番禺区和黄浦区的国土开发密度值其次,但是分散的开发表明了其空间开发利用率需要进一步提高。从化区、增城区和南沙区的国土开发密度值最低,并且主要集中在其中心区域。

|

| 图 3 广州市国土开发密度三维立体可视化分布 Fig.3 3D Distribution of Land Development Density in Guangzhou |

综上所述,越秀区、天河区、海珠区和荔湾区作为广州市的区域中心,其开发模式为高密度值的紧凑布局模式,其国土空间开发利用率最高;白云区、黄浦区和番禺区的国土开发密度值较高,但行政面积较大,国土开发布局分散,其开发模式为高密度值的分散布局模式;花都区、从化区、增城区和南沙区的中心区域国土开发密度值不高,但开发主要集中在中心区域,其开发模式为低密度值紧凑布局模式。

3.2 对比分析将广州市规划和自然资源局公布的《广州市国土空间总体规划(2018—2035)》与本文分析结果进行对比,以检验研究结果。广州市市域空间结构图由1个主城区、4个城区、1个经济区、1个知识城和1个副中心组成。主城区由越秀区、天河区、海珠区、荔湾区和白云区的南部区域组成。4个城区为花都城区、从化城区、增城城区和番禺南部城区。花都区内除花都城区建设中心外,2011年在花都区内推进广州空港经济区的建设,这是花都区内的第二个经济建设重点区域。广州市知识城位于黄埔区内,是广州市金融创新服务区,其目的是打造一座经济、人文和生态高度和谐及可持续发展的城市。广州市副中心为南沙区。2016年南沙区被定位为广州市副中心,粤港澳大湾区的几何中心,目前具有较高的政治和经济地位。本文实验数据的获取时间为2019年,从实验数据的时间分析,南沙区还处于发展前期,在后续会有进一步发展。

综上所述,广州市国土空间规划的结果验证了本文的分析结果,证明了利用新型地理信息数据分析城市国土开发密度的有效性。

4 结束语本文利用地理空间信息技术对广州市国土开发密度进行建模,从立体开发和分布的角度总结了4种城市国土开发密度模式;并将分析结果与《广州市国土空间总体规划(2018—2035)》进行对比,验证其准确性。越秀区、天河区、海珠区和荔湾区作为广州市的区域中心,其开发模式为高密度值的紧凑式布局模式,国土空间开发利用率最高;白云区、黄浦区和番禺区的国土开发密度值较高,但行政面积较大,国土开发布局分散,其开发模式为高密度值的分散式布局模式;花都区、从化区、增城区和南沙区的中心区域国土开发密度值不高,但开发主要集中在中心区域,其开发模式为低密度值的紧凑布局模式。

本研究仅利用某一时间的数据对广州市的国土开发密度模式进行分析,在以后的研究中可以从不同时间和空间范围内对城市国土开发密度模式进行分析验证,进一步探索城市发展现状和规律。

| [1] |

叶玉瑶, 李升发, 张虹鸥, 等. 国土开发密度三维综合评估: 以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 2017, 37(1): 43-55. |

| [2] |

池娇, 焦利民, 董婷, 等. 基于POI数据的城市功能区定量识别及其可视化[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(2): 68-73. |

| [3] |

康雨豪, 王玥瑶, 夏竹君, 等. 利用POI数据的武汉城市功能区划分与识别[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(1): 81-85. |

| [4] |

赵卫锋, 李清泉, 李必军. 利用城市POI数据提取分层地标[J]. 遥感学报, 2011, 15(5): 973-988. |

| [5] |

谷岩岩, 焦利民, 董婷, 等. 基于多源数据的城市功能区识别及相互作用分析[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2018, 43(7): 1 113-1 121. |

| [6] |

Cai X Z, Wu L, Yue Y J, et al. Kernel-Function-Based Primal-Dual Interior-Point Methods for Convex Quadratic Optimization over Symmetric Cone[J]. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1): 308. |

| [7] |

Ye Y Y, Li S F, Zhang H O, et al. Spatial-Temporal Dynamics of the Economic Efficiency of Construction Land in the Pearl River Delta Megalopolis from 1998 to 2012[J]. Sustainability, 2017, 10(2): 63. |

| [8] |

Duong T, Hazelton M. Plug-in Bandwidth Matrices for Bivariate Kernel Density Estimation[J]. Journal of Nonparametric Statistics, 2003, 15(1): 17-30. |

| [9] |

Salomons E M, Berghauser P M. Urban Traffic Noise and the Relation to Urban Density, Form, and Traffic Elasticity[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 108(1): 2-16. |

| [10] |

龙瀛, 茅明睿, 毛其智, 等. 大数据时代的精细化城市模拟: 方法、数据和案例[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 7-13. |

| [11] |

Borruso G. Network Density Estimation: A GIS Approach for Analysing Point Patterns in a Network Space[J]. Transactions in GIS, 2008, 12(3): 377-402. |

| [12] |

Duranton G. The Death and Life of Great American Cities / the Economy of Cities[J]. Regional Studies, 2017, 51(12): 1 871-1 873. |

| [13] |

李苗裔, 马妍, 孙小明, 等. 基于多源数据时空熵的城市功能混合度识别评价[J]. 城市规划, 2018, 42(2): 97-103. |

| [14] |

孙萌. 模糊综合评价法在椴树沟桥桥型方案选择中的应用[D]. 天津: 河北工业大学, 2012

|

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47