| 基于资源三号的DSM自动生成方法与质量控制 |

2. 武汉大学科学技术发展研究院,湖北 武汉,430072

2. Office of Scientific Research and Development, Wuhan University, Wuhan 430072, China

资源三号卫星获取的覆盖全国的三线阵立体影像和多光谱影像在影像质量和几何定位精度方面都比以往的资源卫星数据有很大的质量提升,超过国际同类卫星(如法国SPOT5、印度P5等)[1]。利用资源三号卫星数据资源,采用相关关键技术生成的覆盖全国的高分辨率、高精度和现势性比较好的数字正射影像和数字地表模型,可以为其他高分辨率光学遥感卫星地面处理系统提供高精度的基础参考地图,对进一步提升高分辨率遥感卫星地面数据处理的质量具有重要的应用价值[2-5]。

基于资源三号卫星三线阵数据和SRTM 30 m DEM数据,采用无控制区域网平差、核线影像重构、多基线匹配、密集匹配、半全局优化匹配、SRTM 30 m DEM填补等自主研发的技术进行DSM自动生成和质量控制,对突破大区域卫星影像无控制区域网平差的关键技术和工程化应用问题以及建设全国高分辨率影像数据基础设施框架都有重大意义。

1 数据准备本文采用资源三号卫星三线阵影像数据作为原始数据,综合考虑了覆盖程度、重叠度及影像质量以及影像的获取时间等指标对数据进行完整性查找。原始影像查找过程要求所选影像单次完全覆盖全国范围,景与景之间至少20%重叠。选择无云、质量良好的影像,若部分区域数据缺乏,可选用少量云影像作为补缺,但需备注标明有云和云覆盖率;对于一些成像不稳定的时间段的影像予以剔除。通过对资源三号卫星发射以来至2015年9月的影像进行人工预选,共选取24 000多景三线阵影像,基本覆盖全国范围。

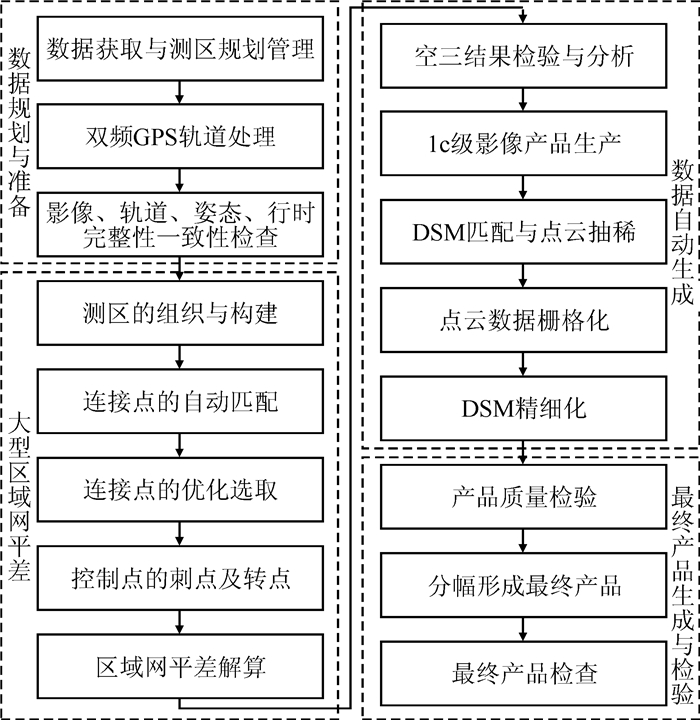

2 DSM快速自动生成与质量控制 2.1 DSM制作流程我国国土面积约为960万km2,资源三号卫星每一景面积约为2 500 km2,找到覆盖全国的有效影像9 100景,每一景影像包括三线阵和多光谱影像的数据量约为3 GB。为了高效率地处理庞大的数据,本文研制出了一套DSM自动生成系统,如图 1所示。

|

| 图 1 DSM自动生成系统 Figure 1 DSM Automatic Generation System |

2.2 DSM制作关键技术 2.2.1 大区域无控制卫星影像区域网平差

区域网平差过程中,由于光学卫星影像高轨窄视场角的成像特点加上同轨逻辑切景等原因,相邻影像间同名光线普遍存在交会角较小甚至零交会等现象,加上无控制点条件下区域网平差模型本身处于自由秩亏的状态,导致采用传统的将待平差参数作为自由未知数通过最小二乘估计方法获取的各项参数值的可靠性与精度均难以满足要求。本文研究了基于虚拟控制点和连接点自适应定权的复杂病态条件下区域网平差参数稳健估计法和基于稀疏矩阵的梯度启发式最优解高效搜索方法,实现大规模区域网平差模型参数的高效、稳健求解,以及对大规模无控制区域网的可靠性进行质量控制。

2.2.2 基于三线阵立体数据的核线影像构建核线影像是生成视差图的基础,传统的立体显示多采用核线重采样预先生成核线立体影像对,再直接显示核线影像。虽然这样可以提高漫游速度,但是浪费了磁盘空间,也不够灵活,必须在更改RPC参数或投影面高程时重新生成核线影像。因此,本文采用直接基于原始影像进行实时的立体显示,才能满足立体环境下快速判读的基本要求[6, 7]。

2.2.3 DSM多基线匹配当三维场景被投影为二维影像时,由于深度和场景的不可见造成了同一物体在不同视角的影响下存在信息丢失,同时,不同物体可能具有相似的形状、大小或者背景,此时,传统的立体(两张影像)影像匹配方法可能失效。针对资源三号卫星三线阵的特点,采用AMMGC模型,增加参与匹配的影像数量,实现多基线(多视)匹配,提高DSM的匹配精度。

AMMGC模型的匹配检查策略为:多张线阵影像组成多个立体像对,没有参加初始匹配的其他影像的作用是检查、筛选匹配结果,保留最优摄影光线。其基本工作原理如下:

1) 在参考影像上提取或定义待匹配像点Pi(i=0,1,2,3,…),得到其对应地面点的近似高程Zi以及高度误差ΔZi。Zi和ΔZi可以由用户事先定义,或者从DSM中获得。利用已知的影像外方位元素确定准核线,在参考像点周围定义相关窗口;

2) 在搜索影像的准核线上,计算相关窗口与搜索窗口之间的相关系数,寻找局部最大点;

3) 运用其他搜索影像对峰值点进行检查,对应每一个搜索影像最终得到一条或者0条候选光线;

4) 对最终得到的候选光线进行前方交会,确定参考影像上点Pi的空间点的三维坐标(Xi,Yi,Zi)。

本文基于AMMGC模型,采用特征点匹配为主,辅以格网点匹配,实现DSM多基线匹配。

2.2.4 DSM密集匹配在DSM匹配中,以密集匹配的方式提高匹配精度,密集匹配分为基于SIFT的特征匹配和密集匹配两大部分。密集匹配假设新的匹配点对存在于种子点对附近,即假设左图种子点邻域内存在对应右图种子点邻域某像点的匹配点;然后计算假设对应点的相关系数,判定具有最大相关系数且大于一定阈值的两个点为新的匹配点,新产生的匹配点将成为下一轮的种子点,这个过程将不断继续至没有任何新的种子点产生时停止;最后根据极限约束条件筛选得到最后的匹配点。

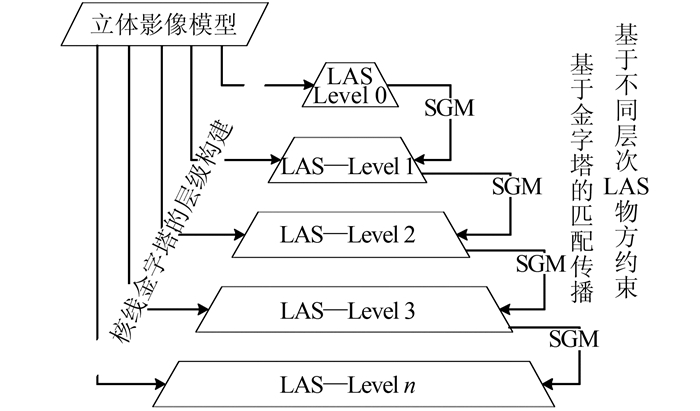

2.2.5 基于几何约束的半全局优化匹配策略系统采用基于几何约束的半全局优化匹配策略(见图 2),不仅采用逐像素密集匹配的方式保障单点匹配精度,而且考虑整体的匹配精度优化,采用半全局的方式保障匹配精度的同时,降低全局的匹配代价计算,提升匹配效率。匹配过程中,实现基于各级金字塔影像的匹配传播,利用各级LAS点云作为匹配基准,辅助提升匹配精度。

|

| 图 2 基于几何约束的半全局优化匹配策略 Figure 2 Semi-global Optimal Matching Based on Geometric Constraints |

2.2.6 基于SRTM 30 m DEM的DSM优化技术

在生成的全国DSM产品中,检测到一些点的高程值为无效值-99 999,这是由于卫星采集时的天气以及获取影像时阴影、叠盖和镜面反射等因素导致原始影像该处图像质量不好,在DSM生成过程中匹配不到高程值,从而影响DSM的整体质量。针对这种问题,可以采取填补DSM中无效值区域的相关技术来对DSM整体质量进行优化。

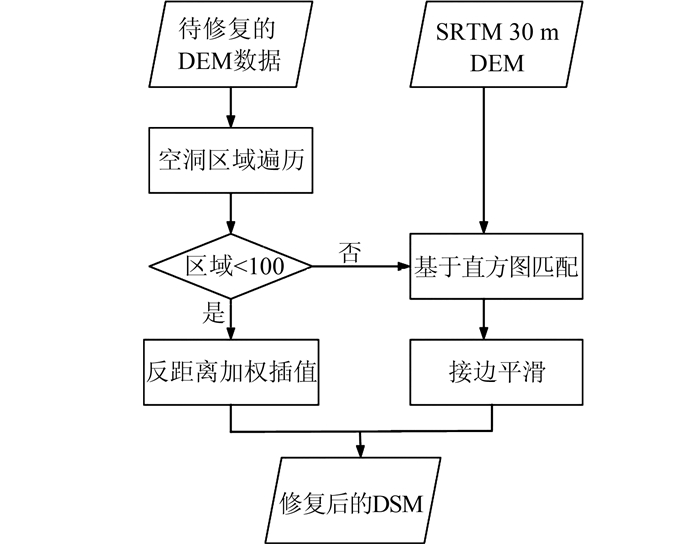

DSM中无效值空洞填补方法主要分以下三种:① 无需辅助数据,使用插值的方法进行修复,代表性方法有线性插值、反距离加权插值、二次多项式插值、三次样条插值等,其他的方法还有对数据构建TIN网格以及对数据进行恢复。这些方法都是根据空缺区域周围的数据对数据进行直接恢复,适用于空洞范围较小的区域。② 需要辅助数据,从数据融合的角度进行数据恢复。借助辅助数据填补空洞区域,并对接边数据进行平滑处理。数据融合的方法重点是对两幅影像数据之间的高程差进行恢复,以适应于新的数据,通常方法是建立回归方程进行实现。③ 基于直方图匹配的方法进行数据修复,借助于辅助数据,从直方图匹配的角度对空洞数据进行修复,能够很好地保持数据的纹理信息,并适用于空洞范围很大的特殊情景下[8-10]。

经过多种方法试验,最后选择本文提出的利用SRTM 30 m DEM并基于直方图匹配结合空间内插的方法对DSM空洞数据进行修复,从而达到对DSM整体质量的优化,取得了比较理想的结果。具体技术路线如图 3所示。

|

| 图 3 SRTM 30 m DEM填补技术路线图 Figure 3 Filled Technology Route of SRTM 30 m DEM |

2.2.7 海量卫星影像的多级并行处理技术

和普通立体测绘相比,基于高分辨率影像的全球立体测绘的最大问题就是数据量巨大。要在较短时间内完成全球测图,除了实现处理算法的自动化外,更要提高处理的速度。因此需要发挥计算机集群,特别是GPU集群的优势,在整个处理流程中采用数据并行、任务并行以及计算并行三个层面的并行技术来实现多级的并行加速。

2.3 DSM质量控制1) 数据源质量控制

数据源质量是后面一切工作的基础。本文采用资源三号卫星三线阵影像为数据源,综合考虑覆盖程度、重叠度、影像质量及获取时间等指标对数据进行完整性查找。在人工预选的基础上,对经过数据初选的单景数据进行浏览显示,通过自动与半自动相结合的方式进行精细化的筛选和管理。

2) 自动生成过程质量控制

异常数据主要包括原始定位精度异常、辅助数据异常等。在生成过程中发现某些时间段的影像数据由于辅助数据异常等原因,导致影像原始定位误差以及内部畸变明显偏离正常范围,这种数据必须在平差处理前筛选出来,否则将严重影响后续平差的精度。

平差过程关键要处理两类粗差:模型定位粗差和连接点粗差。模型定位粗差主要包括无控定位精度异常、影像内部存在较大几何畸变的情况,必须剔除,否则破坏网的结构。采用影像之间粗略相对定向、RANSAC机制对各景影像的定向参数改正值进行检测。连接点粗差指误匹配,采用基于密集点匹配,从影像之间到区域网整体的匹配策略;验后定权即迭代过程中根据连接点像点残差动态更新权值。

3) 成果质量控制

利用已有的控制点成果及外业实测控制点成果对全国DSM产品进行精度检查。根据控制点的地理坐标在影像上进行高程自动采集,确保提取的高程点位置正确。将提取控制点的结果高程和准确高程进行对比,统计出DSM的精度情况。

3 试验与结果分析 3.1 试验数据与技术方法本试验采用覆盖全国范围的资源三号卫星三线阵影像共计24 000景,其中下视影像分辨率为2.1 m,前后视影像分辨率为3.5 m;已有的控制点及外业实测控制点共2 715多个GPS控制点作为全国5 m分辨率DSM成果精度的检查点。

对资源三号卫星在轨成像过程中的各类误差,通过光学遥感卫星姿态低频系统误差检测与标定和影像稳态重成像的传感器校正方法,获取带时间标签的在轨几何定标参数,并将其布入到地面产品生产系统中,将覆盖全国范围内的24 000多景三线阵影像的有效数据进行重新生产,并对影像进行整体无控制区域网自动构建与平差处理,根据1A级影像和平差后的几何模型参数, 通过自主研发的关键技术生成DSM,再采用SRTM 30 m DEM来填补生成DSM中的高程异常值部分。

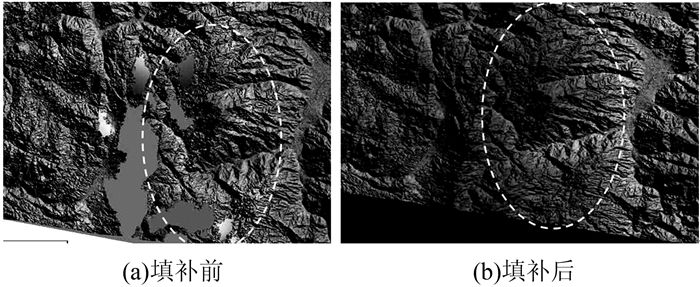

图 4为被云部分覆盖的资源三号卫星单景影像;图 5(a)为该景用SRTM 30 m DEM填补前的DSM,可见原始影像质量不好的区域是平的,匹配不到高程点,高程值统一赋为无效值-99 999;将这种无效值区域用以上算法填补并且外扩20个像素后,得到的优化成果有了明显清晰的地物,且与周围区域衔接得比较好,如图 5(b)所示。

|

| 图 4 原始影像 Figure 4 Original Image |

|

| 图 5 填补前后的DSM渲染图 Figure 5 DSM Rendering Before and After Filled |

3.2 成果精度检测 3.2.1 SRTM 30 m DEM填补区域的精度检测

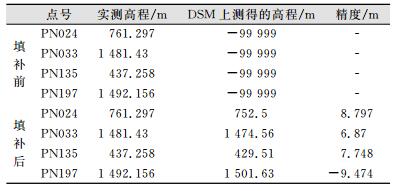

在新疆、海南、广西、广东、陕西等9个省份的异常值空洞区域选取931个实测高程点,分别在填补前后的DSM上进行精度验证,得到的部分结果如表 1所示。

| 表 1 SRTM 30 m DEM填补前后精度统计表 Table 1 Accuracy Statistics Before and After Filled with SRTM 30 m DEM |

|

由精度统计结果可得,用SRTM 30 m DEM填补后的区域都被赋予了相对正确的高程值,虽然相比之前正常区域的精度稍差,但是都能控制在10 m以内。

3.2.2 全国DSM精度检测全国单景DSM经过拼接裁切后大约有4 000个图幅,在上述省份选取2 715个控制点对DSM进行质量检测。利用GPS接收机等设备进行控制点外业测量,形成外业测量成果和点之记,并在DSM成果中提取相应点的高程值,与外业测量点的高程值进行比对,得到平地、丘陵地、山地的高程中误差分别为4.36 m、3.99 m、4.61 m。测量结果显示,在DSM上有有效高程值的点的精度都在5 m以内,达到精度要求。

4 结束语本文对基于资源三号的DSM制作所设计的关键技术以及质量控制做了详细的阐述,并提出了基于直方图匹配结合空间内插用SRTM 30 m DEM对DSM空洞数据进行修复的方法。试验结果表明,这种方法可以达到预期的精度和视觉要求。下一步将考虑利用修复区域和其周围地形点高程关系来进行约束和平滑处理,使修复效果更好。

| [1] | 杨自力, 林先津. 基于影像快速处理系统的DSM生产方法[J]. 实验技术与管理, 2015, 32(10): 93–96 DOI: 10.3969/j.issn.1002-4956.2015.10.026 |

| [2] | 袁昆, 筱佳, 陈曦, 等. 基于资源三号三线阵影像快速制作DSM生产应用研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2015, (6): 111–113 |

| [3] | 闵天, 厉芳婷, 熊敬平, 等. DOM影像图制作中DEM分类迭代滤波策略研究[J]. 测绘地理信息, 2013, 38(5): 68–70 |

| [4] | 余蓬春, 刘时银, 杨萍, 等. 基于可变窗分析的中国云贵高原地区SRTM DEM数据填补方法研究[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2010, 32(3): 273–279 |

| [5] | 惠珊, 李远华. 回归与内插法处理ASTER GDEM数据异常值的研究[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(22): 5 455–5 459 |

| [6] | 田明璐, 常庆瑞, 冯冰凛. 利用ASTER数据融合的SRTM空值填补方法[J]. 测绘科学, 2012, 37(2): 86–87, 102 |

| [7] | 游松财, 孙朝阳. 中国区域SRTM 90 m数字高程数据空值区域的填补方法比较[J]. 地理科学进展, 2005, 24(6): 88–92, 132 DOI: 10.11820/dlkxjz.2005.06.010 |

| [8] |

陈蕊. SRTM高程数据空值区域的填补方法及分析[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2008 |

| [9] | 张力, 张继贤, 陈向阳, 等. 基于有理多项式模型RFM的稀少控制SPOT-5卫星影像区域网平差[J]. 测绘学报, 2009, 38(4): 302–310 |

| [10] | Reuter H I, Nelson A, Jarvis A. An Evalution of Void-filling Interpolation Methods for SRTM Data[J]. Intermational Journal of Geographical Information Science, 2007, 21(9): 983–1 008 DOI: 10.1080/13658810601169899 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42