| 移动GIS在地质灾害群测群防中的应用 |

2. 华东冶金地质勘查局八一五地质队,安徽 合肥,230000;

3. 安徽省地质环境监测总站,安徽 合肥,230001

2. 815 Geological Team of East China Bureau of Metallurgical Geology and Exploration, Hefei 230000, China;

3. Anhui Institute of Geo-Environment Monitoring, Hefei 230001, China

地质灾害威胁着人民生命和财产安全,一定程度上制约着地方经济和社会发展。目前,各级地方政府针对性地建立了群测群防体系,取得了丰硕的成果。群测群防概念始于19世纪60年代,最早被应用于地震的防震减灾工作,2004年以来,国务院先后颁布措施,明确规定加强地质灾害的群测群防工作[1];并提出要提高地质灾害群测群防水平[2]。群测群防系统已被广泛深入研究,并应用于地质灾害防治工作之中[3-5],是成功预报避让地质灾害、减少人员伤亡最有效方法之一[6]。

地质灾害群测群防体系是通过一定的组织形式,发动广大群众直接参与,对地质灾害进行多种手段的常规监测,进行应急调查、应急监测,对地质灾害的发生发展进行预报预警,采取避让防治措施,在发生地质灾害时及时地抢险救灾,以达到避免人员伤亡,降低财产损失的目标[7]。由此可见,群测群防工作的主体是基层人民群众、当地政府与主管部门,其履行的职责可以概括为:明确监测人与责任;宣传防治监测知识;建立巡查、灾情速报等制度;制定报警、紧急避让等措施;编制预案,明确工作程序;建立应急抢救队伍,促进三级群测群防监测网络的建立。

群测群防体系虽已取得了良好效果,但是目前仍存在信息化程度低,技术手段落后等问题,具体表现为:表单还靠手工填写,纸质存档,野外使用不方便;外业仍使用手持GPS、数码相机等工具,工作效率低;预警还通过电话、广播等方式,信息传输不及时,不利于避险救灾;缺少图片和视频材料,内容表达不直观;灾害发生时,资料整合不方便,不利于迅速做出综合研判与决策等。这些问题严重影响了群测群防工作的有效开展。

“互联网+”时代,以网络为支撑,以智能手机或平板为终端,结合北斗、GPS为定位手段的GIS系统,是WebGIS之后又一新的技术热点,被广泛应用于国土资源行业信息化中[8-10],为地质灾害群测群防便捷、高效的信息化管理提供了一个新思路。通过文献调研发现,移动GIS虽已实现了在地质灾害数据采集中[11-13]与巡查业务[14]中的应用,但是具体以群测群防体系角色为参考,实现地质灾害监测、巡查与调查等业务为一体的综合性应用系统较为少见。为此,本文根据地质灾害群测群防体系中人员角色与任务,设计开发地质灾害群测群防系统,实现移动GIS在地质灾害群测群防中的应用,并开展应用试验。

1 系统设计群测群防体系由县(区)、乡(镇)和村(组)等三级监测预警机构构成;县(区)级成立地质灾害群测群防体系指挥中心,重点工作为决策指挥和日常巡查;乡(镇)级重点工作为巡查工作;村(组)级重点工作为监测;其他相关部门承担应急调查、气象预警和抢险救灾等工作。体系主要包括基层人民群众、当地政府与主管部门人员,任务可概括为监测、巡查、调查与指挥4个部分。

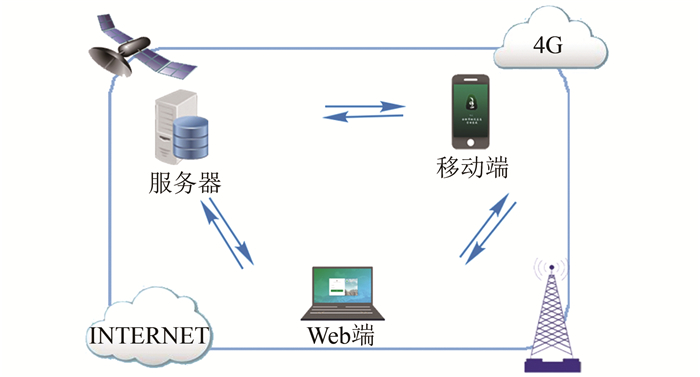

依据上述需求,地质灾害群测群防系统设计为Web端和移动端两部分。在4G网络、天地图、GPS卫星和其他条件支撑下,监测、巡查与调查工作场景为外业,负责数据采集与传输,拟由移动端实现;常规工作中,Web端负责任务指派,接收采集数据,灾害发生时,可迅速利用信息综合作出决策部署。工作模式如图 1所示。

|

| 图 1 系统工作模式图 Fig.1 Work Pattern of the System |

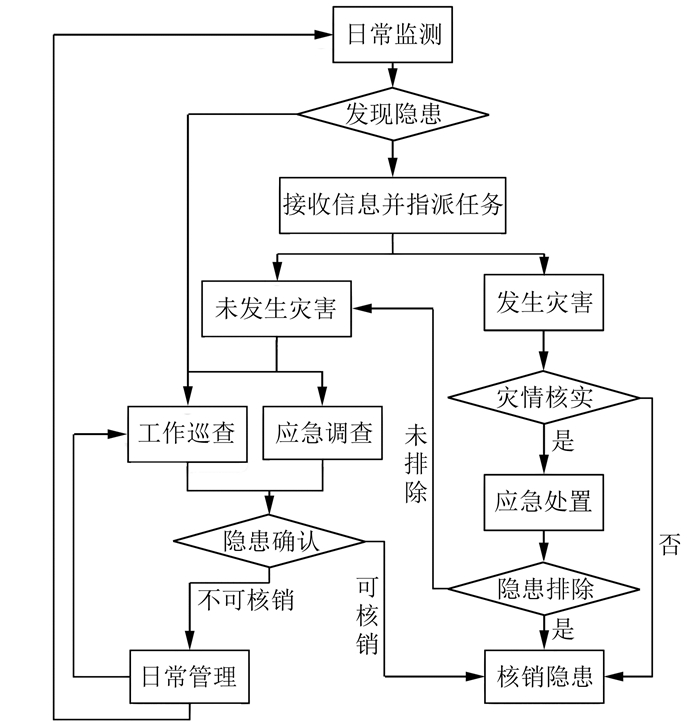

群测群防人员利用移动端APP进行日常监测与巡查,一旦发现地质灾害(隐患),迅速完成灾情初报、速报;Web端接收灾情报告信息,并及时指派巡查与应急调查工作;对于正发生灾害的,直接通过系统给APP发送预警信息,领导亦可调阅应急预案进行救援指导工作;工作人员可依据逃生路线,帮助受威胁民众合理避险,完成救援处置后进行跟踪排除隐患;对于未发生灾害的隐患点,Web端可检查日常工作记录,并进行核销确认,未达到核销条件的,纳入日常监测与巡查范围。系统工作流程如图 2所示。

|

| 图 2 系统流程设计 Fig.2 Process of the System |

1.1 系统架构设计

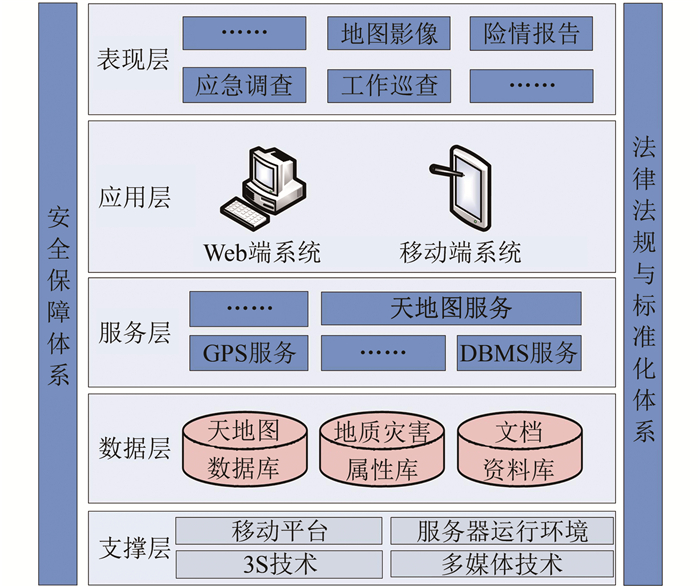

系统架构设计分为5个层面,如图 3所示。支撑层为系统所需的设备和运行环境,移动端为安卓平台,服务器使用Linux系统,采用Apache软件和WampServer集成环境;数据层包括天地图、地质灾害属性及相关资料档案数据,Web端和移动端分别采用MySQL和SQLite数据库;服务层为依据逻辑关系抽象出来的功能集合,包括GPS服务、地图服务等;应用层为通过工作事务关系分析,划分的Web端与移动端两个系统;视图层为用户的交互页面。

|

| 图 3 系统结构图 Fig.3 Software Structure of the System |

1.2 系统功能设计

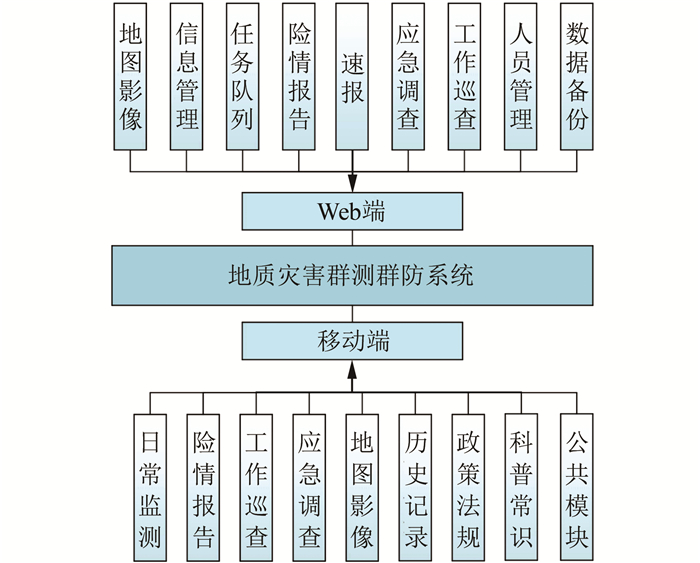

系统依据用户角色划分功能模块,并设置不同权限。如图 4所示,移动端日常监测、险情报告模块使用对象为监测人、责任人,主要实现日常监测和与Web端险情互通,包括定点监测、数据录入、拍照上传等功能。工作巡查、地图影像主要使用对象为县、乡两级巡查人,主要实现巡查工作记录及地图服务功能;应急调查模块主要针对应急专家设置;历史记录模块保留了历史工作记录;政策法规模块保存了相关政策资料;科普常识模块保存了避险、救助等常识资料;公共模块为用户定制模块,可查询人员信息。

|

| 图 4 系统功能模块分布图 Fig.4 Function Block Diagram of the System |

2 系统实现的关键技术

系统开发采用的关键技术包括:

1) 基于天地图API接口。以JAR包形式提供各种地图服务的程序接口[15],如地图展示、标注、定位服务等,可轻松地构建各类功能丰富、交互性强的地图应用程序。

2) 轻结构化数据编码JSON。既有利于程序处理运算,又易于人工阅读和理解;可以被前后端程序广为使用,能够将地理信息数据进行有效的简化, 具有较高的实用价值[16]。

3) 离散点聚合技术。天地图封装的接口通过算法计算实现聚合。根据隐患点所在的地理位置,将不同地图层级下,同一个范围内的隐患点聚合到一块,集中显示。

4) Web2.0标准的AJAX开发技术。采用异步运行机制,用户请求的发送和服务器响应的接收互不干扰,实现了底图的快速加载、流畅显示,增强了用户使用体验效果。

5) 离线缓存技术。联网状态下将最新数据缓存到本地,在离线状态仍可调阅。为每条记录设计了非自增型且唯一主键编码(UUID)的标示,避免了重复提交、数据主键冲突的问题。

6) 多种安全保障技术。运用先进的SHA摘要算法、Base64编码、访问权限管理等技术保障数据和系统的安全。

3 系统实现系统采用PHP语言开发,搭配JavaScript脚本,利用JSON格式实现数据传输;移动端通过AJAX引擎配合天地图移动API接口获取底图;通过加载天地图将地质灾害数据库调取的信息绑定显示。通过上述技术手段,实现了系统功能。

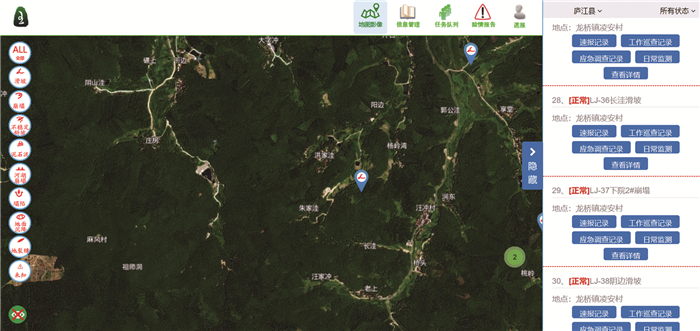

3.1 Web端Web端主要界面如图 5所示,地图影像模块实现1~18级范围的地形图、卫星图、道路图地图展示功能;信息管理模块提供数据录入、更新与维护功能,还提供预警信息发布功能;任务列表模块实现任务的指派与工作阶段展示,险情报告、应急速报、应急调查、工作巡查和移动端实现互通,当模块接收APP信息时,会有闪烁状态和声音提示,方便使用人员接收与处理;人员管理模块实现人员信息的更新与维护,数据备份模块实现数据备份与恢复功能。

|

| 图 5 Web端界面图 Fig.5 Interface Diagram of the Web Client |

3.2 移动端

移动端主要界面如图 6所示。

|

| 图 6 移动端APP界面图 Fig.6 Interface Diagrams of the APP |

1) 现场拍照,数据录入功能。工作人员在距离地质灾害隐患点200 m(可定制)范围内才可进行信息填报,上传功能,避免了工作不实现象,实现了资料的集中汇总,提高了工作效率。

2) 任务接收,信息交互功能。系统及时、完整接收了灾情初报、速报信息,并可迅速完成预警信息发布、任务指派工作,减少了沟通成本。

3) 灾情定位,导航直达功能。使用者可迅速地锁定灾害发生位置,并调用成熟的地图服务,方便选择更准确、快捷的救援路线。

4) 统计汇总,多种分析功能。系统提供距离、缓冲区分析等GIS分析工具,还可实现统计功能,为准确应急决策提供数据基础。

5) 方便检索,及时通讯功能。系统将数据缓存到本地SQLite数据库中,并建立了索引,提供多种查询及检索方式,方便使用。

6) 实时传输,高效应急功能。系统集中存贮了联系方式、历史监测、巡查记录、应急预案、区域防治方案、及政策法规等档案信息,方便使用者及时调阅,迅速开展应急工作。

7) 其他功能。系统还提供天气预报、防灾避险常识、监测业务要点培训等服务功能。

4 结束语本文通过对地质灾害群测群防体系参与对象的需求分析,设计了功能模块,实现了地质灾害群测群防系统。该系统融合了移动GIS与业务流程,实现了群测群防工作的信息化表达;并组织在合肥市及辖区开展应用试验,试验表明:系统实现了地质灾害监测、调查、巡查、应急等业务的融合,改变了传统落后的工作模式,提高了日常工作效率,可以为地质灾害群测群防常态化监测与应急处置提供技术支持。

实践证明系统具有较强的实用性,但也还存在救援力量信息表达不完整、大比例尺逃生路线上图难等问题。后期研究可以考虑将预警模型嵌入,并做好与无人机实现实时直播互通,系统将有更好的应用前景。

| [1] |

中华人民共和国国务院. 地质灾害防治条例: 国务院令第394号[Z]. 2003-11-24

|

| [2] |

中华人民共和国国务院. 国务院关于加强地质灾害防治工作的决定: 国发[2011]20号[Z]. 2011-06-13

|

| [3] |

郭志浩, 魏芳. 兰州市地质灾害群测群防点空间格局分布[J]. 测绘科学, 2018, 43(4): 76-79. |

| [4] |

夏添, 唐川, 李璇琼, 等. 地质灾害群测群防WebGIS系统实现[J]. 测绘科学, 2013, 38(3): 194-196. |

| [5] |

徐岩岩, 李芳, 娄月红, 等. 陕西省地质灾害群测群防动态更新系统建设[J]. 地质灾害与环境保护, 2015, 26(4): 92-96. |

| [6] |

刘传正, 张明霞, 孟晖. 论地质灾害群测群防体系[J]. 防灾减灾工程学报, 2006(2): 175-179. |

| [7] |

何启仕, 梁春梅. 县(市)地质灾害群测群防体系的建立与运行[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2004(S1): 29-33. |

| [8] |

郑敏辉, 林良彬, 丁华祥. 移动地理信息服务动态巡查系统设计与实现[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(2): 77-79. |

| [9] |

李乐林, 宋炜杰, 郭程方. 基于Android手机的移动测量软件设计与开发[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(4): 35-37. |

| [10] |

吴长彬, 孙在宏, 吉波, 等. 基于3G和嵌入式GIS的土地移动执法监察系统[J]. 测绘通报, 2011(3): 63-65. |

| [11] |

李朝奎, 陈建辉, 魏振伟, 等. 显式统计预警模型下地质灾害预警方法及应用[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2019, 44(7): 1 020-1 026. |

| [12] |

余丽钰. 移动GIS地质灾害信息采集系统的研究[J]. 地理空间信息, 2012, 10(2): 113-115. DOI:10.3969/j.issn.1672-4623.2012.02.040 |

| [13] |

杨旭东, 李媛, 佟彬, 等. 基于移动3S技术的地质灾害野外调查数据采集系统设计与实现[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2016, 27(4): 93-96. |

| [14] |

鲁学军, 牛智鹏, 尚伟涛, 等. 地质灾害巡查系统设计与试验[J]. 测绘科学, 2014, 39(2): 87-92. |

| [15] |

马梓翔, 李青元, 王兴勋, 等. 基于Android移动端的野外工作数据集成系统开发研究[J]. 地理信息世界, 2015, 22(1): 67-72. DOI:10.3969/j.issn.1672-1586.2015.01.018 |

| [16] |

韩敏, 冯浩. 基于JSON的地理信息数据交换方法研究[J]. 测绘科学, 2010, 35(1): 159-161. |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46