| 全媒体时代数字地图创新与实践 |

地图是测绘地理信息的重要表现形式和载体,人工智能、大数据和云计算等技术推动了地图制图技术革新,5G、区块链等新技术的发展客观上促进了地图产品的升级发展[1]。习近平总书记指出,数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程,给人类生产生活带来广泛而深刻的影响[2]。准确、全面贯彻新发展理念,抓住数字经济发展机遇,利用人工智能、大数据等新技术手段革新传统地图行业,推动地图制图技术创新和数字地图产品升级,使其符合时代发展需要[3, 4]。

地图学以地图投影、制图综合、符号系统3部分内容为基础理论[5],传统地图大部分为专业化制作,标准严谨清晰。在全媒体时代,地图发展出现很多新特点,地图制图不再局限于专业化制图,而是专业化与非专业化制图同在,标准与非标准共存,地图的主客体难以分开。很多学者对地图发展方向进行了研究,廖克[6]认为互联网将成为地图编制与应用的主要平台,地图会更加大众化、个性化、智能化与实用化;郭仁忠等[7]认为信息通信技术的发展赋予了地图表达极大的自由度,地图学的复兴促进了泛地图的发展;王家耀等[8]认为地图学必将沿着高度分化和高度综合的整体化方向快速发展,地图学再度崛起是时代之大势。

本文从以下几个方面浅谈全媒体时代数字地图的发展。网络地图和手机地图无疑是数字地图的重要方面,但针对性文章已有较多,本文将其跳过,直接谈谈其他方面。

1 深度学习赋能数字地图制图快速化、智能化地图学是研究重构而非复制非线性复杂地理世界的科学抽象理论和方法[8]。地图制图过程是一个对地理信息艺术化处理的过程,传统纸质地图制图需要经验丰富的地图制图专家参与才能完成,工艺自动化程度低、制图周期长、生产成本高。全媒体时代数字地图制图区别于传统纸质地图制图的最大特点就是制图流程智能化、标准化。利用人工智能技术、深度学习技术和制图专家经验等实现地图生产工艺的技术革新是地图制图的重要发展方向。

基于深度学习的快速制图技术是专业化制图的发展重点。当今地理信息数据存在多源、海量、跨时空等多个特性,通过多源数据融合技术和多尺度数据筛选整合技术搭建地图数据库,为海量数据地图可视化提供数据基础[9]。将快速制图技术和地图专家经验融合起来,将地图制图过程流程化、模版化、参数化、模块化。在不同的模板中,以不同的参数将模块进行组合,在地图数据库制图过程中,通过模块化执行,不断优化,最终成图。每个模块都是一部小型的机器,实现着工序操作功能。如地图制图过程中的道路注记生成配置处理,要先确定不同道路图层的优先级,再按照注记优先级,利用算法生成注记,实现自动旋转、自动避让等可视化效果。

智能化的快速制图过程是制图专家制图过程的重构。与传统制图相比,基于数据库进行快速制图突破了比例尺的限制,能够基于一套数据生产多种比例尺地图[10],制图效率有较大提高;实现了地图制图流程化、参数化、模块化、智能化、快速化,能满足自然资源、应急保障、防灾减灾、区域规划等领域的需求。

2 在线制图推动数字地图制图普适化全媒体时代,数字地图为交通出行、城市规划、行业数据分析提供了必要的技术支撑[11, 12]。从交通出行到自动驾驶,从物资运输到城市管理,传统地图产品已不能适应多行业对地图的需求,网络化、专业化、定制化的智能让地图成为与行业需求高度适配的生产工具。面向非专业制图人员的地图制图需求,降低制图门槛、提高制图效率、流程化制图成为地图制图必须解决的问题。普适性在线制图应运而生。

在线制图要满足3个条件:专业权威地图资源、多维度专题数据和专业制图符号库。地图资源包含众多标准网络地图,如中国地图出版社的地图资源库、自然资源部发布的标准地图等。权威地图资源能最大程度保障地图使用的合法性和准确性。多维度专题数据包含泛在专题统计数据,如经济、人口、旅游、交通、环境等。专业制图符号库是以形状、尺寸、色彩、方向为基本视觉变量设计的面向不同专题地图的符号集。在专业地图数据库基础上,叠加用户专题数据,通过专业制图模板和专家推荐的制图方案,实现普适性在线快速制图。示例见图 1。

|

| 图 1 普适化在线制图平台 Fig.1 Universal Online Cartographic Platform |

3 全媒体融合催生轻量级新业态地图产品

全媒体时代,传统媒体正在经历一场深刻的变革。各种媒体融合形态遍地开花、层见叠出。媒体融合改变了人们的工作方式和生活方式,同时也给行业带来了深度整合与洗牌的契机[13]。无论是公众的衣食住行,还是政府的决策管理,都对地图提出了不同形式的要求。

数字地图实现全媒体融合,符合国家政策导向、符合行业发展,具有重要意义。地图应主动拥抱新技术[14],向科技创新要生产力,不断推进从终端技术、产品形态到传播渠道、生产平台的全方位转型升级。

地图全媒体融合必须依靠技术创新,要聚焦5G、大数据、云计算、人工智能、全息影像等新技术,布局打造地图大数据管理平台、地图智能生产和传播平台、用户平台,着力用好新技术,实现地图产品从单一纸质地图扩展到电子书、有声书、视频、动漫、网络地图、手机地图等全媒体地图产品,促进地图产业新格局的形成。

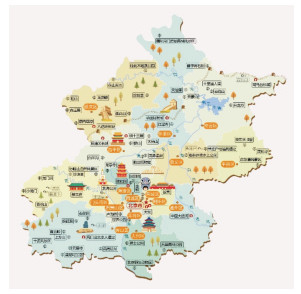

小程序地图是全媒体时代的重要地图产品形式。它以地图展示、地图导航、位置定位、路线规划、动态更新等为核心功能,融合了人文、历史等其他专题数据,是一种独具特色的新型地图产品。小而精的产品形态以及便捷流畅的用户体验是其主要特点。例如,图 2所示的“长征文物地图”以全国地图数据为基础,融合全国15个省(自治区、直辖市)的长征文物、长征路线及长征沿线发生的历史事件,以动态专题地图的形式展示长征要素的分布信息,用时空地图的方式讲好长征故事,传播长征文化。

|

| 图 2 “长征文物地图”小程序 Fig.2 Mini Program of"Long March Cultural Relics Map" |

数字地图藏品通过区块链技术生成地图唯一数字凭证,运用3D、手绘等多种形式实现地图数字化发行、购买、收藏和使用。《地图上的古城成都》数字藏品是使用蚂蚁链的区块链技术进行唯一标识的数字化地图产品,将古地图藏品的边界延展到数字世界,不再局限于物理世界。每个数字藏品都具有独一无二的链上序列号,可以作为数字藏品在特定区块链上对应且唯一的权利证明。

4 多元融合促进地图文化产业发展地图不仅是人类认识客观世界的工具,更是人类认知、思考世界的输出方式,是文化的载体[15]。只有突破地图学的技术局限性,向文化、经济、历史、人文多方面切入,才有可能使地图学这门传统学科重新获得生命力[16]。所以,地图发展在强调地图制图技术突破、产品创新的同时,还应实现地图文化突破。

地图作为文化的载体,承载了社会、历史、地理、民俗等知识,并通过多种方式传承至今。全媒体时代,地图在多源数据信息化整合、可视化表达方式创新以及地图产品类型创新等多个方面不断融合发展。从手机定位到车载导航,从小区平面图、旅游景区示意图到国家重大工程的发展规划图,地图作为国际上公认的三大通用语言之一,正用其独特方式向世人展示着自己的作用。

实现地图文化突破要聚焦新时代主旋律,聚焦社会主义文化强国建设和生态文明建设,紧密围绕“十四五”期间党和国家中心工作及重大事件、重大活动、重大战略、重大工程,发挥地图专业特色和比较优势,深挖主题资源,打造一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀地图作品。地图产业必须与多行业深度融合,以地图语言实现行业专题数据可视化展示与应用,多角度、多层次地表达政府部门、科研院所、教育机构、医疗机构等单位的专题数据成果,在赋能行业信息传播的同时,形成地图文化体系,促进全媒体时代地图产业的繁荣发展。

“每日红色地图”线上地图以《中国共产党100年地图集》为基础,描述了从五四运动的血泪到万里长征的艰难,从南湖红船的点点星火到燎原的百万雄师,从一穷二白的旧中国到屹立强国之林的东方大国,展示了中国共产党的百年奋斗路。其中的井冈山会师示意图见图 3。

|

| 图 3 井冈山会师截图 原图审图号:GS(2021)2591号 Fig.3 Screenshot of Join Forces in Jinggangshan |

“北京市人文地图”线上地图见图 4,它以独特的表现手法和艺术形式让公众系统地认识和了解伟大祖国的壮美山川、人文历史、世界文化遗产和自然景观,对城市人文历史传播、自然资源科普、“美丽中国”建设等起到很好的促进作用。

|

| 图 4 北京市人文地图截图 原图审图号:GS(2017)3023号 Fig.4 Screenshot of Human Map of Beijing |

5 结束语

全媒体时代,数字地图得到深入发展。基于深度学习的快速制图技术使得地图制图流程化、智能化、资源标准化、产品多样化。媒体融合依托权威规范的地图数据库、先进的地图制图技术和多样化的地图服务,借助新媒体将原有地图产品升级改造,打造出适合全媒体平台传播的数字地图产品,实现多行业专题数据地图可视化展示与应用。

面向大众地图需要,利用互联网技术,将线下地图资源和专家推荐的地图制图方案有机结合,打造一体化的在线制图平台。

随着实景三维中国的建设,地图的研究对象将从传统二维地图向以独立地物和空间单元为对象的三维地图转换。新的地图形态模糊了比例尺的概念,突破了地图分幅的存贮方式和投影的表达方式,对地图制图技术和海量三维数据地图可视化展示提出了新挑战。虽然传统地图市场明显收缩,但是全媒体时代,面向新型地图的地图制图大有可为。

| [1] |

夏学平, 邹潇湘, 贾朔维, 等. 加强数字化发展治理推进数字中国建设[J]. 服务外包, 2022(4): 60-62. |

| [2] |

新华社. 习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信[J]. 网络传播, 2021(10): 4-5. |

| [3] |

卢文渊, 马炅妤. 移动互联网环境下新媒体地图服务创新实践[J]. 地理空间信息, 2022, 20(9): 23-27. |

| [4] |

花存宏, 龚丽芳, 任易. "互联网+"时代地图市场发展趋势及对策分析[J]. 测绘通报, 2016(7): 126-128. |

| [5] |

王家耀, 孙群, 王光霞. 地图学原理与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

|

| [6] |

廖克. 中国地图学发展的回顾与展望[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 517-1 525. |

| [7] |

郭仁忠, 陈业滨, 赵志刚, 等. 泛地图学理论研究框架[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(1): 9-15. |

| [8] |

王家耀, 武芳, 闫浩文. 大变化时代的地图学[J]. 测绘学报, 2022, 51(6): 829-842. |

| [9] |

司连法, 徐根才. 基于地图数据库进行自动化制图的研究和实现[J]. 测绘通报, 2009(4): 61-64. |

| [10] |

司连法, 徐根才, 洪霞. 基于多尺度空间地图数据库实现区间无级比例尺地图制图的研究[J]. 地理信息世界, 2010, 8(6): 56-61. |

| [11] |

刘经南, 高柯夫. 智能时代测绘与位置服务领域的挑战与机遇[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2017, 42(11): 1 506-1 517. |

| [12] |

刘经南. 5G时代新兴技术对新闻传播的变革性影响[J]. 未来传播, 2019, 26(2): 2-8. |

| [13] |

徐冠华, 黄写勤. 数字经济背景下地理信息产业现状及发展重点探讨[J]. 地理信息世界, 2022, 29(5): 1-3. |

| [14] |

艾廷华. 大数据驱动下的地图学发展[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(2): 1-7. |

| [15] |

程思聪, 肖建华, 马祥元. 地图的哲学内涵及其作用探讨[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(1): 127-129. |

| [16] |

高俊. 图到用时方恨少, 重绘河山待后生: 《测绘学报》60年纪念与前瞻[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 219-1 225. |

2023, Vol. 48

2023, Vol. 48