| 基于需求载荷均衡的城市供水管网管径诊断方法 | [PDF全文] |

2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室, 湖北 武汉, 430079;

3. 武汉大学数字制图与国土信息应用工程国家地理信息局重点实验室, 湖北 武汉, 430079

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Key Laboratory of Digital Mapping and Land Information Application Engineering, National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation, Wuhan University, Wuhan 430079, China

自2000年以来,我国城镇化水平从36.2%增长到2017年的58.52%,提高配套基础设施建设速度和质量成为城市化战略持续的六大挑战之一[1]。供水管网作为运输城市生态系统中最重要物质,其服务能力与城市化水平提高引起的用水需求增加之间的矛盾日益突出[2]。供水管网运行诊断和布局优化已成为近年各级城市基础设施改造的重要方向和研究热点[3]。

用水供需平衡是供水管网空间服务有效性的基本度量标准。围绕此准则的相关研究主要可以分为静态规划、动态监测和评价优化3方面。静态规划主要涉及在区域[4]、管段[5]、节点[6]等空间多层次用水需求预测和水力计算[7]、模拟[8]和分析[9]基础上,顾及地形条件[10, 11]、区域特征和成本效益[12]、水质[13]等因素,应用线性规划[14, 15]、启发式算法[16]等确定合理管长和管径[17],基于分形分区特征实现管网的定线布局[18], 以及丘陵地区城乡整体规划[19]、供水管网规划方案的设计[20, 21]及多方案的择优分析[22]等内容。动态监测主要在建设管网数据模型[23-25]、计算模型[26, 27]及管理信息系统[28, 29]、漏损在线监测系统[30]等现有管网信息化的基础上,通过区块化供水分级平衡[31]、最小费用调度[32]和应用物联网技术的实时控制[33, 34]等实施供水调度,通过空间分割[35]、分区[36]及聚类[37]等方法优化布设压力监测点[38],从而进行漏失点的定位[39]、漏水量的模拟[40]和漏失特征的分析[41],以及污染[42]、爆管[43]等事故的监测、诊断和影响分析[44]。在评价优化方面主要针对现状供水管网的软硬件及供水状况进行综合评估[45],以及采用直接优化[46]、随机规划[47]、系统规划[48]广义简约梯度法[49]等规划方法和模拟退火算法[50]、遗传算法[51-53]等智能优化方法[54]实现管网改扩建的优化设计[55]。然而当前缺乏街区局部用水需求统计与网络连通特征分析的静态规划和管网优化研究,以及采用问题“探测-解决”的被动式研究思路的供水管网动态监测研究,相对于城市扩张或改造导致的用水需求动态变化而言是后效的。

本文将按照供需空间均衡的评价准则构建,针对城市现有供水管网的管径诊断框架,设计基于宗地层次的空间用水需求预测方法、基于供水网络有向连通汇聚关系的管段需求载荷统计,以诊断管径过小导致的瓶颈或梗阻现象,并以武汉市数据为实例进行方法的验证。期望能克服传统供水管网诊断方法在需求预见性方面的不足,为“多规合一”背景下的城市规划及城市化发展过程中供水管网的改造提供决策技术支持。

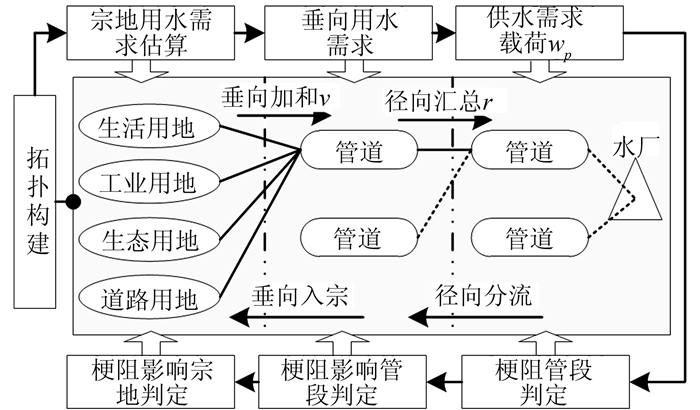

1 研究方法 1.1 总体方法思路供水管网网络拓扑如图 1所示,管段与其供水街区范围内的宗地构成1:n的供需关系,多宗地的用水对接入管段形成供水需求量v(垂向需求量);管段与其下游连通的多条低等级管段构成网络连通关系,所有下游连通管段的供水需求之和形成的供水需求量r(径向需求量);v、r之和即为管段的供水需求载荷wp。受供水管网形态特征、连通关系等因素影响,供水管网供需均衡表现为所有管段的供给能力均能满足管段的供水需求载荷wp。

|

| 图 1 研究方法框架 Fig.1 Research Method and Framework |

基于上述,针对供水管网管径诊断框架包括3个步骤:①针对微观尺度的街区中不同用地类型宗地的用水需求量估计;②管段垂向加和和径向汇总需求载荷的网络汇聚统计;③设定水力参数情境的管段理想管径估算与网络梗阻诊断分析。

1.2 宗地用水需求量估算模型土地类型是依据人类不同社会活动在城市空间上的投影而划分的,故不同人类活动对用水量的需求可以通过不同土地类型具体的特征指标来估算。参考政府水务部门水资源统计年鉴中用水统计的地类划分标准,将城市中商业、居住、工业和其他主体土地利用类型划归为生活、工业、生态和交通等4类用水地类。各类用水地类的用水需求量估算方法如下。

1) 生活用水地类。包括居住、商业、科教文卫等土地利用类型。该类宗地用水需求量的估算包括两个步骤:①用城市日生活用水总量Wd1除以生活用水地类总面积S1计算单位面积用水需求量标准we1;②用宗地面积s1与we1之积估算其日用水需求量wl1, wl1为:

| $ {w_{{l_1}}} = {s_1} \times {w_{{e_1}}} = {s_1} \times ({W_{{d_1}}} \div {S_1}) $ | (1) |

2) 工业用水地类。包括工业用地、工矿仓储用地等土地利用类型。该类宗地用水需求量的估算包括两个步骤:①用城市日工业用水总量Wd2除以工业用水地类总面积S2计算单位面积用水需求量标准We2;②用宗地面积s2与We2之积估算其日用水需求量wl2, wl2为:

| $ {w_{{l_2}}} = {s_2} \times {w_{{e_2}}} = {s_2} \times ({W_{{d_2}}} \div {S_2}) $ | (2) |

3) 生态用水地类。包括公园绿地、广场用地等,主要为日常洒扫用水。该类宗地用水需求量的估算包括两个步骤:①用城市日生态用水总量Wd3除以生态用水地类总面积S3计算单位面积用水需求量标准we3;②用宗地面积s3与We3之积估算其日用水需求量wl3, wl3为:

| $ {w_{{l_3}}} = {s_3} \times {w_{{e_3}}} = {s_3} \times \left( {{W_{{d_3}}} \div {S_3}} \right) $ | (3) |

4) 交通用水地类。该类宗地用水需求量的估算包括2个步骤:①根据道路长度l1及道路等级宽度d1确定道路交通用地的地块面积s4;②用地块面积s4与交通用水地类的地均日用水需求We4之积估算其日用水需求量wl4, wl4为:

| $ {w_{{l_4}}} = {w_{{e_4}}} \times {s_4} = {l_1} \times {d_1} \times {w_{{e_4}}} $ | (4) |

基于上述的“供水管网-宗地”的供需拓扑关系,设计供水管网的需求载荷网络汇聚方法流程如下。

1) 构建供水管网。基于供水管网的水流方向和管段连通关系,建立以管段为基本弧段单元的有向网络图。

2) 确定供需关系。空间投影供水管网、管段影响域与宗地数据进行叠加,借鉴道路作用域网络剖分方法的空间竞争思想[56, 57],按最短距离确定对街区范围内宗地直接供水的管段p,标记宗地的供水管段编号为p。

3) 计算垂向需求量。根据各宗地的地类特征,按照§ 1.2中对应地类的用水需求量估算方法统计各地块的用水需求量wl,加总得到任一管段i的垂向需求量vi。

4) 计算供水需求载荷。根据管网流向和连通关系,对任一管段i按照wpi=vi+ri得到该管段的供水需求载荷wpi,其中径向需求量ri为所有下游连通管段供水需求载荷wp总和,从最末端管段(r=0)开始逆向逐级汇总直到管段起始端点为自来水厂结束。

1.4 梗阻诊断与影响分析方法管网供水梗阻的主要原因是由于局部管段的管径过小,造成单位时间内的供水量小于管段的用水需求载荷,进而影响所有下游管段的垂向入宗的供水。因此,找出梗阻管段及受影响的空间范围是管网诊断的主要任务,具体包括以下4个步骤。

1) 理想管径判定。通过对比需求流量wp与不同管径dn下的流量承载阈值wvn,确定理想管径dp,即当wv(n-1) < wp < wvn,则dp=dn。

2) 梗阻管段判定。初始化所有管段的梗阻状态O为n,判断理想管径dp与实际管径d大小关系,如果dp>d,则管段管径过小,属于梗阻管段,管段的梗阻状态标记O为y。

3) 梗阻影响管段判定。初始化所有管段的影响状态Fp为n,从起点管段开始,根据管网拓扑连通关系,自上而下遍历每一条管段,判断其梗阻状态O是否为y,如为y则与其连通的所有下游管段的影响状态Fp修改为y。

4) 梗阻影响宗地判定。遍历查询影响状态Fp为y的供水管段,获取管段编号p,检索供水管段编号为p的宗地,标记宗地的影响状态Fl为y。

2 方法应用以2015年武汉市中心城区的供水管网为对象进行方法的应用研究,期望通过对诊断出的梗阻管段进行关联用地的用水供需分析、影响范围与管段扩容改造的叠加分析证实诊断结果符合实际,以验证方法合理性与实用性。

2.1 研究城市及数据 2.1.1 城市概况武汉市城市供水主要来自长江、汉水、东湖等大型水源,水厂沿长江汉江分布、呈自西向东的供水格局。从2007年到2016年,武汉市常住人口由891.00万人增长到1 076.62万人,建成区面积从460.77 km2增长到585.61 km2。快速城市化对武汉市原有城市供水管网带来巨大压力,快速诊断出管网的瓶颈问题并为管网改造提供决策极为重要。本文选择武汉市三环线范围城区作为实例研究区,具有很好的代表性。

2.1.2 基础数据采集分析涉及环线范围、土地利用和用水地类、供水管网3大类基础数据。这3类数据采集与处理说明如下。

1) 环线范围、土地利用和用水地类。三环线数据和年度各区域土地利用数据,主要来源于武汉市政府网站和武汉市国土资源和规划局、统计局等部门的土地利用工程项目。反映各区域用水需求的土地用水地类和用水量数据来源于武汉市水务局及其下属集团等发布的2015年度水资源统计年鉴。

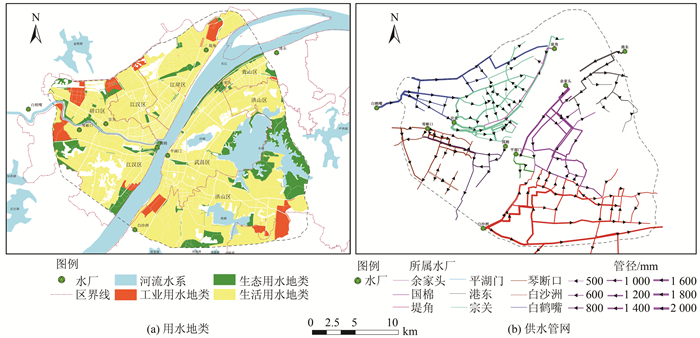

2) 供水管网。供水管网数据来源于武汉市水务集团管网部。采集到2017年武汉市中心城区内水厂与管网基础数据以及2015~2017年主要管道(大于500 mm)变动数据,利用ArcGIS 10.2软件,将管网基础数据通过保留主干管、干管,减少支管和合并平行冗余管段等方式简化得到2015年主要管线树状网络拓扑结构。简化后管网模型中水厂共9个,管线173条,最大管径2 000 mm,最小管径500 mm,总长度约506.38 km。三环线范围内的用水地类和供水管网图分别如图 2(a)、图 2(b)所示。

|

| 图 2 研究区范围、用水地类及供水管网 Fig.2 Area of Water Use and Water Supply Pipe Network |

2.1.3 模型相关参数

分析涉及用水需求估算和管网载荷两大类相关的参数数据。计算处理方法如下。

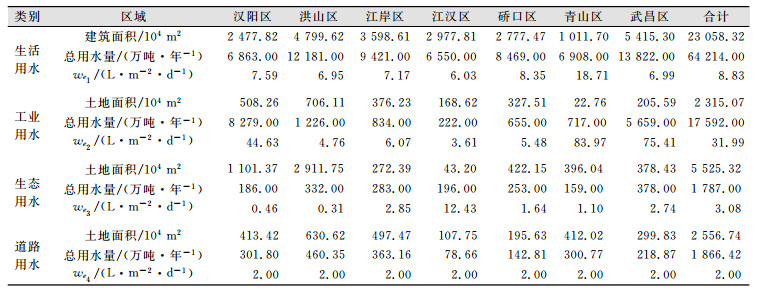

1) 宗地用水需求估算参数。4类用地单位面积用水量是宗地用水需求量估算需要获取的关键参数,其中,单位面积生活用水量We1、单位面积工业用水量We2、单位面积生态用水量We3根据区域总用水量和土地面积综合确定,交通用地的地均日用水需求We4采用《室外给水设计规范:GB50013-2006》中规定的标准2 L/m2×d计算。研究区涉及宗地用水需求估算的土地利用及用水需求参数如表 1所示。

| 表 1 研究区土地利用及用水需求参数数据表 Tab.1 Water Demand and Land Use Data of Wuhan City |

|

2) 管径与流量、流速参数关系。参照《室外给水管网设计规程:GB50013-2014》的规定确定供水管道不同管径dn下的额定流速vn;设定供水时间为一天(86 400 s)条件下计算出各管径流量承载阈值wvn。管网管径、流速和流量关系参数如表 2所示。

| 表 2 管网管径、流速和流量关系参数表 Tab.2 Relationship Between Pipe Diameter, Rate and Volume of Flow |

|

2.2 诊断分析的结果 2.2.1 地块用水需求量估算结果

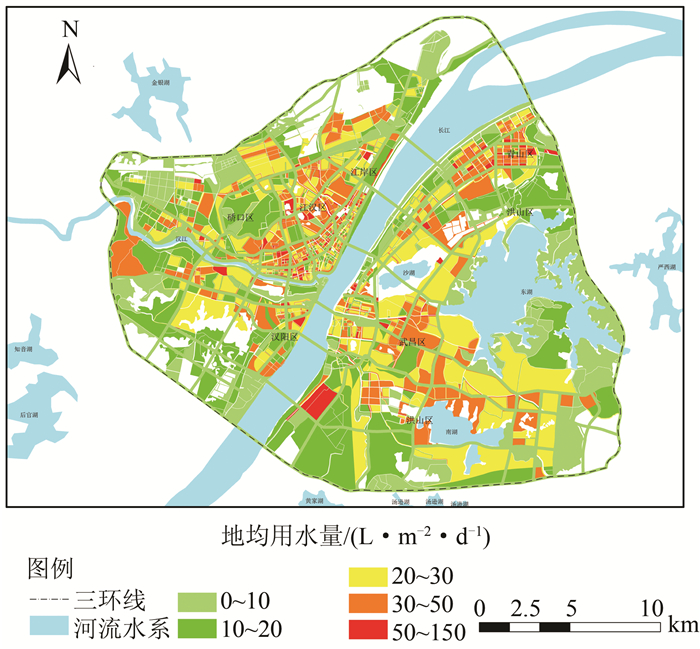

根据§ 1.2所述方法实现研究区各宗地用水需求量的计算。以地均日用水量指标(L·m-2·d-1)表征用水强度,以颜色深浅区分高低,5个级别用水量的计算结果如图 3所示。

|

| 图 3 研究区用水强度分布 Fig.3 Distribution of Water Consumption Intensity in the Study Area |

图 3中,整体来看生态和道路用水强度最低,工业用水强度最高,并且用水强度高达(50, 150]的只有工业用水区域;生活用水强度分布符合人口集中分布情况,整体由市中心向外递减。

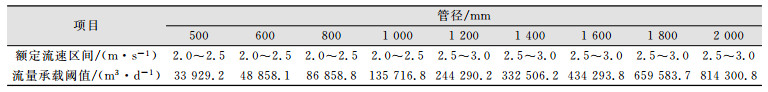

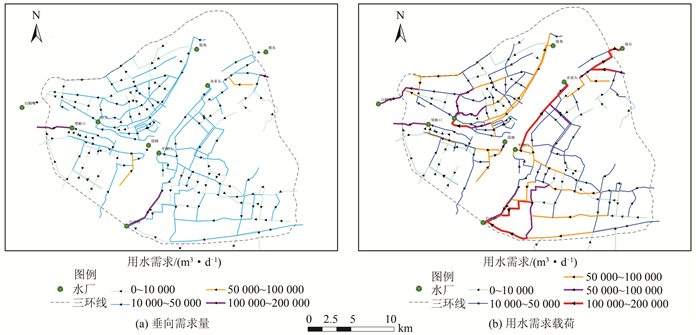

2.2.2 管网需求载荷的统计结果根据§ 1.3计算各管段垂向用水量和用水需求载荷,用颜色深浅、线条粗细表示用水载荷的大小,绘制结果如图 4所示。

|

| 图 4 管段垂向用水量和用水需求载荷分布 Fig.4 Vertical Water Consumption and Water Load Demand of Pipes |

图 4中,从管段垂向用水需求来看,单日用水需求明显较高且超过5×104 m3的管段有5条,除白沙洲水厂的一条管段外,其他均分布于拓扑网络的末端; 从管段用水需求载荷来看,拓扑网络中越靠近根节点-水厂的管段用水需求越大;日用水需求大于2×105 m3的管段有5条,均为水厂一级子节点管段;除堤角水厂外,其他水厂均有日需求载荷超过1×105 m3的一级子节点管段。

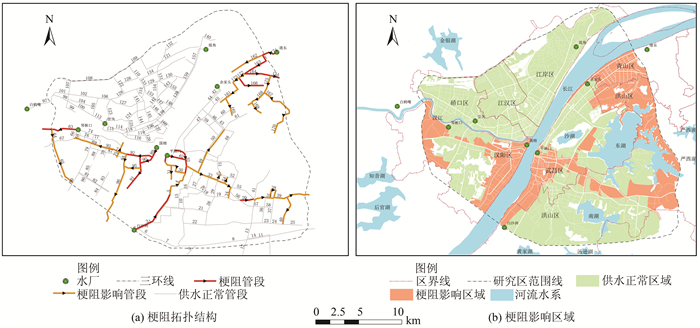

2.2.3 梗阻管段评判与影响结果根据§1.4诊断梗阻管段,并划定梗阻影响管段与梗阻影响宗地。梗阻管段、梗阻影响管段与梗阻影响宗地分布状况如图 5所示。

|

| 图 5 梗阻管段拓扑结构与梗阻影响区域 Fig.5 Topological Structure and Affected Area of Obstructed Pipe |

图 5中,梗阻管段14条,全长40.18 km,分属5个水厂, 水厂一级子节点管段5条,二级子节点管段4条,拓扑中间管段2条,拓扑末端3条; 梗阻影响管段29条,总长82.30 km,主要位于树状管网中梗阻管段的后端; 梗阻影响宗地:梗阻管段及其影响管段供水垂向入宗的所有关联用地即为梗阻影响宗地,形成停水易发区域,总面积108.24 km2。

2.3 方法的验证讨论 2.3.1 关联用地用水供需分析对梗阻管段及其关联用地的用水情况进行供需特征分析,诊断结果与现实条件相符程度能够验证诊断结果的有效性。汇总梗阻管段管径、流量承载阈值等表征供给的指标和理想管径、用水需求量、影响宗地面积等表征需求的指标,结合武汉市中心城区土地利用现状对14条梗阻管段进行原因诊断,具体信息如表 3所示。

| 表 3 梗阻管段信息汇总表 Tab.3 Information of Obstructed Pipe |

|

表 3结果表明:①14条梗阻管段均存在不同程度的管径不足问题,少则扩容200 mm,多则扩容600 mm方能满足供水范围内的用水需求;②下游管段众多、供水范围过大的梗阻管段有9条,供水范围均超过1 000 hm2,实际管径明显不能满足需求;③除汉口地区因为主要管道密度较大,供水范围内包含工业用地集中区域的管段或者其上游管段都发生了梗阻;④综上所述,14条梗阻管段因供水范围内用水强度大或面积过大等问题造成用水需求量巨大,同时也有不同程度的管径不足问题,存在供需不平衡风险,能够验证诊断结果的有效性。

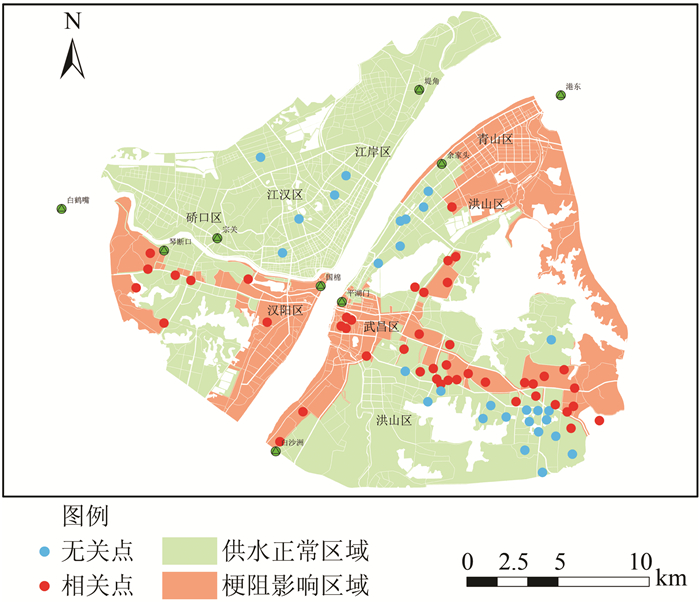

2.3.2 管段扩容施工点叠加分析管段扩容施工反映的是供水管网中特定管段供水能力达到瓶颈,无法满足供水范围内的用水需求,即实际梗阻;管段扩容施工点的分布情况与梗阻影响宗地的匹配程度可以验证诊断结果的有效性。通过武汉市停水网站(http://www.tstdtz.com)搜集武汉市2016年1月~2017年5月供水管网改造施工停水区域数据,剔除因修路、修地铁改迁的施工停水,汇总扩容改造施工停水73个并标记中心点。将梗阻影响区域与管网改造施工停水点空间叠加,如图 6所示。

|

| 图 6 管段扩容施工点与梗阻影响区域叠加结果 Fig.6 Results of Over Laying in Fluenced Areas and Reconstruction Sections |

图 6表明:①与梗阻影响区域直线距离小于500 m的停水相关点45个,占比61.64%,两者相关程度较高。②距离梗阻影响宗地大于500 m的停水无关点中,零散分布于汉口三区、沙湖和南湖周边的停水点属于正常城市管网更新改造,误差在可接受范围内;较为集中的光谷以南民族大道、关山大道周边是由城市建设更新发展引致而不能表现在时点诊断结果中。③管段扩容施工点整体分布与梗阻影响宗地具有较高的匹配程度,验证了诊断结果的有效性。

3 结束语本文基于供需平衡和空间均衡的关系,设计了基于需求网络汇聚算法的供水管网诊断方法,并通过武汉市的实例进行了方法的验证。通过武汉市实例应用发现,武汉市供水管网存在梗阻管段14条,均存在不同程度的管径不足因而建议进行管道扩容,同时工业用水强度大的区域应考虑专管专用;市中心等人口密度大的区域考虑加密主要管网密度;洪山区珞喻路、民族大道等区域水厂不足的应考虑新增水厂。诊断结果接受了关联用地用水供需分析以及管段扩容施工点叠加分析两个层面的验证,梗阻分布符合实际并且扩容改造停水匹配程度达61.64%,说明了本方法有很好的应用需求。针对城市供水管网规划和改造中的管径梗阻评判问题,该方法不仅能诊断现有供水管网设施的合理性,还能有效分析当前城市用水需求的空间布局,并为未来水厂选址和供水管网扩建优化提供建议,克服了传统方法在主动性、预见性诊断方面的不足。在智慧城市发展催生的多规合一背景下,本研究能为城市规划中供水管网改造提供科学的决策支持。

| [1] |

李扬. 中国的城镇化进程及其效率研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017.

|

| [2] |

刘志琪. 客观认识现状与需求规范进行供水设施建设和改造[J]. 城镇供水, 2014(5): 20-22. DOI:10.3969/j.issn.1002-8420.2014.05.010 |

| [3] |

申小艾, 宁天竹, 苏君. 长春市供水管网改造探讨[J]. 中国给水排水, 2006(2): 43-45. DOI:10.3321/j.issn:1000-4602.2006.02.012 |

| [4] |

杨崇豪, 张川云, 吴文学. 郑州市未来15年城市需水量预测研究[J]. 人民黄河, 2006(11): 30-32. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2006.11.014 |

| [5] |

李树平, 周巍巍, 侯玉栋, 等. 基于管段重要性的给水管网布局分析[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2013, 41(3): 433-436. DOI:10.3969/j.issn.0253-374x.2013.03.020 |

| [6] |

周玉文, 谢善斌, 汪明明. 应用GIS和聚类分析技术计算给水管网节点用水量[J]. 北京工业大学学报, 2008, 34(11): 1145-1148. DOI:10.11936/bjutxb2008111145 |

| [7] |

徐少平, 吴信才, 曾文. 基于GIS的供水管网水力计算模型[J]. 计算机技术与发展, 2006(3): 176-178. DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2006.03.062 |

| [8] |

王烨, 蒋白懿, 张志磊, 等. 水力模型在供水管网规划中的应用[J]. 市政技术, 2014, 32(6): 101-102. DOI:10.3969/j.issn.1009-7767.2014.06.030 |

| [9] |

王荣和, 姚仁忠, 潘建华. 遗传算法在给水管网现状分析中的应用[J]. 给水排水, 2000(9): 31-36. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2000.09.011 |

| [10] |

卜俊东. 山地城市供水管网分区规划简介[J]. 安徽建筑, 2013, 20(2): 206-207. DOI:10.3969/j.issn.1007-7359.2013.02.097 |

| [11] |

王圃, 杨其文, 李江涛, 等. 三峡库区城市供水管网的规划设计实践[J]. 中国给水排水, 2006(10): 36-39. DOI:10.3321/j.issn:1000-4602.2006.10.011 |

| [12] |

周毅, 陈永祥. 给水管网优化设计目标的探讨[J]. 中国给水排水, 2012, 28(20): 43-47. DOI:10.3969/j.issn.1000-4602.2012.20.012 |

| [13] |

陈艺韵.广州市中心城区供水系统供水模式研究[D].广州: 华南理工大学, 2011

|

| [14] |

杨汝均. 供水管网最优设计中应用线性规划方法的可行性探讨[J]. 建筑技术通讯(给水排水), 1983(3): 1-7. |

| [15] |

周恒良. 模糊线性规划在供水管网优化中的应用[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版), 2005(2): 21-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-1098.2005.02.006 |

| [16] |

陈玲俐, 叶志明, 李杰. 基于经济流速的管径优化方法[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2005(2): 196-200. DOI:10.3969/j.issn.1007-2861.2005.02.019 |

| [17] |

吴学伟, 赵洪宾. 合理确定给水管道直径的研究[J]. 哈尔滨建筑大学学报, 1996, 29(5): 83-87. |

| [18] |

柳晓明, 王圃, 甘福宁. 分形理论在城市给水管网布置中的应用[J]. 水资源与水工程学报, 2011, 22(3): 92-94. |

| [19] |

吕存阵, 信昆仑, 陶涛. 南方丘陵地区城乡一体化供水管网规划研究[J]. 给水排水, 2010, 46(2): 107-110. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2010.02.030 |

| [20] |

谭文帅.城市供水管网专项规划方法研究[D].青岛: 青岛理工大学, 2013

|

| [21] |

马卫东. 汉阳供水管网一体化规划方案的设计与实施[J]. 中国给水排水, 2013, 29(20): 53-56. |

| [22] |

洪德松, 杨正宇, 王艳, 等. 水力模型在供水管网规划成本分析中的应用[J]. 供水技术, 2015, 9(1): 23-26. DOI:10.3969/j.issn.1673-9353.2015.01.006 |

| [23] |

张书亮, 储征伟, 何源, 等. 城市综合与专业地下管线空间数据的差异性分析[J]. 测绘通报, 2013(12): 58-62. |

| [24] |

马波, 赵海波. 城市地下管线二三维一体化数据库设计研究[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(3): 1-6. |

| [25] |

马国军. 城市给水管网的优化布置[J]. 城乡建设, 2014(11): 85-86. DOI:10.3969/j.issn.1002-8455.2014.11.048 |

| [26] |

高金良, 赵洪宾. 复杂供水管网简化计算的研究[J]. 给水排水, 2002(8): 28-30. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2002.08.010 |

| [27] |

欧阳松南, 贺少帅. 基于事件的地下管网数据模型及其应用[J]. 测绘信息与工程, 2009, 34(5): 32-33. |

| [28] |

谭仁春, 郭明武, 王明. 城市地下管线综合信息平台研究[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(1): 115-118. |

| [29] |

李恒利, 李富, 李香莉. 浅谈GIS在供水管网信息化管理中的应用与发展[J]. 北京测绘, 2013(3): 52-54. DOI:10.3969/j.issn.1007-3000.2013.03.015 |

| [30] |

李纪波, 田秀德, 李静, 等. 供水管网DMA在线监测系统研究[J]. 技术与市场, 2017, 24(1): 7-10. DOI:10.3969/j.issn.1006-8554.2017.01.002 |

| [31] |

舒诗湖, 郑小明, 赵明, 等. 基于区块化的供水管网全系统多级水平衡管理[J]. 中国给水排水, 2013, 29(12): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1000-4602.2013.12.005 |

| [32] |

李红艳.城市给水系统优化调度模型研究[D].太原: 太原理工大学, 2003

|

| [33] |

李娜. GIS与物联网技术相结合的智慧供水系统设计[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(6): 85-87. |

| [34] |

周源, 周志雄, 童成彪. 物联网形式的供水管网压力控制管理系统[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(14): 257-262. DOI:10.3778/j.issn.1002-8331.1602-0005 |

| [35] |

尹兆龙, 信昆仑, 项宁银. 供水管网压力监测点布置的实用方法[J]. 中国给水排水, 2014, 30(2): 19-23. |

| [36] |

何忠华, 袁一星. 基于分区模型的城市供水管网压力监测点布置[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2014, 46(10): 37-41. DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2014.10.006 |

| [37] |

陈峰, 张蕊, 赵明. 利用水力模型优化布置供水管网压力监测点[J]. 净水技术, 2015, 34(4): 105-109. DOI:10.3969/j.issn.1009-0177.2015.04.022 |

| [38] |

黄璐, 李树平, 周巍巍, 等. 基于原有测压点的供水管网压力监测点优化布置研究[J]. 给水排水, 2013, 49(2): 119-122. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2013.02.029 |

| [39] |

刘美侠.城市供水管网监测点优化与爆管定位模型研究[D].保定: 河北农业大学, 2009

|

| [40] |

路文丽.给水管网漏水量分析与动态模拟计算方法研究[D].上海: 同济大学, 2007

|

| [41] |

庄永伟.基于盲源分离理论的供水管网漏失特性研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2013

|

| [42] |

沈承, 俞亭超, 张土乔. 城市供水系统突发性污染监测[J]. 浙江大学学报(工学版), 2010, 44(8): 1604-1607. DOI:10.3785/j.issn.1008-973X.2010.08.030 |

| [43] |

张海亚, 田一梅, 裴亮. 基于GIS的供水管网爆管空间分析模型的建立与应用[J]. 中国给水排水, 2010, 26(19): 71-73. |

| [44] |

宁冉, 赵洪宾, 吴国权, 等. 城市给水管网事故影响评价研究[J]. 中国给水排水, 2008(13): 74-77. DOI:10.3321/j.issn:1000-4602.2008.13.020 |

| [45] |

何维华. 关于城市供水管网综合评估方法的探讨[J]. 给水排水, 2015, 51(9): 82-87. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2015.09.024 |

| [46] |

贺忆.给水管网直接优化设计方法研究[D].合肥: 合肥工业大学, 2013

|

| [47] |

程小娟.随机规划在输水管及树状管网优化中的应用[D].西安: 西安理工大学, 2005

|

| [48] |

王光辉.马鞍山市供水管网系统规划模型的研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007

|

| [49] |

苏馈足.给水管网现状分析方法研究[D].合肥: 合肥工业大学, 2003

|

| [50] |

刘小静.城市供水管网改扩建优化方法的研究[D].长沙: 湖南大学, 2001

|

| [51] |

胡良明, 李仟, 郑佩佩, 等. 基于遗传算法的农村供水管网优化设计[J]. 人民黄河, 2017, 39(1): 102-105. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2017.01.025 |

| [52] |

吴永强, 王霞, 师涌江, 等. 供水管网优化规划数学模型研究[J]. 给水排水, 2010, 46(9): 176-178. DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2010.09.047 |

| [53] |

裴同英.规划区域供水管网安全与优化[D].长春: 吉林建筑大学, 2017

|

| [54] |

杜宪.老旧城区供水管网基于风险评估的改扩建技术研究[D].吉林: 吉林建筑大学, 2017

|

| [55] |

王昊.供水管网改造优化研究[D].天津: 天津大学, 2009

|

| [56] |

耿红, 唐旭, 祝国瑞. 基于空间竞争的城市道路影响域划分方法研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2004, 29(6): 521-524. |

| [57] |

杨芳, 裴中平, 周琴. 长江经济带沿江排污口布局与整治规划研究[J]. 三峡生态环境监测, 2018, 3(2): 21-26. |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44