| 青藏高原GPS地球物理剖面测量及精度分析 |

青藏高原作为地球上的第三极, 海拔高, 气温多变, 冰冻期长, 急风、雷电、暴雨、降雪变化无常, 空气稀薄, 气压极低, 严酷的自然环境对测量工作会造成极大的影响和不便, 会直接影响测量成果的准确性[1-3]。如此恶劣的自然环境对地球物理剖面测量提出了新的要求, 在通常情况下可以不考虑或可以忽略的因素在青藏高原必须要充分认识, 采取相应的措施, 以确保测量精度[4-6]。

2011-2013年,我们承担了中国地质调查局天然气水合物勘查与试采专项中的地球物理剖面的测量工作,在开展地球物理剖面测量前,需要对实施的地球物理剖面进行GPS测量,本文主要讨论了在青藏高原某地利用GPS、全站仪和电子水准仪开展地球物理剖面测量的方法及注意的问题。

1 高原对测量成果的影响因素及采取的措施测区地处西藏羌塘盆地腹部,区内气候条件十分恶劣,属高原亚寒带干旱季风型气候,空气稀薄,非常寒冷。在青藏高原,影响测量成果的因素主要有:

1) 无论是几何水准测量或三角高程测量,都存在地球曲率和大气垂直折光的影响。

2) 由于地区海拔高,设计图纸上的距离与对应的实测距离差异很大。若平均海拔高程5 000 m,依据公式:

| $ \delta d = d \times (1 + h/r) $ | (1) |

计算,每公里平均变形值δd达-0.78 m。式(1)中, d为由坐标反算的距离;h为两坐标点高程的平均值;r为地球曲率半径(6 371×103 m)。

3) 在高寒冷地区,由于仪器使用的电池在低温状态下电解液活动性降低,电解反应放慢或者停滞,掉电速度极快,面临定位指令无法送达,信息无法回传,甚至是定位的位置信息误差大等问题。

4) 工区内大面积是无人区,有高原反应,人员生活、仪器充电极其困难,通信信号条件较差。

5) 工区常年解冻地表使得表层特别坚硬,给标示点位带来了一定困难。

6) 大风使得物理点测量标示不易长时间保留。

针对上述影响测量成果的因素,在实际测量中采取了如下技术措施:

1) 利用公式:

| $ C = 1 - k/2r $ | (2) |

改正地球曲率及大气折光影响[2]。式(2)中,r为地球半径;k为大气折光系数,k值在0.13~0.20之间,与大气能见度有关。

在实际测量中,如果边长较短,采取前后视距离接近相等就可以抵消地球曲率和大气垂直折光的影响;如果边长较长,采取往返对向观测,取其平均值即可有效地消除大气折光的影响。

2) 利用式(1)计算由坐标平面到地球物理剖面段平均高程面的投影误差,并对放样要素实施改正,保证工程按设计位置准确放样。

3) 做好仪器防冷防护,工作前给仪器充足电,备好备用电池。

4) 配备精良的测量仪器和具有特殊地形施工经验的测量人员。在基准站与流动站之间通视不畅的情况下,使用天线盘加长杆和电台加长天线,加长观测时间,确保物理点准确定位。

5) 在表层坚硬地区用铁锤敲开小洞后再插上点位标志。

6) 部分物理点因风沙等原因造成测量标志丢失,需使用仪器进行补测。

2 GPS测量本文为了提高西藏羌塘盆地腹部GPS测量的精度,采用了相应的技术措施[7-11]。测量坐标系采用1954年北京坐标系(BJ54),高程系统为1956年黄海高程系;椭球体为克拉索夫斯基椭球体,其中, 长半轴a=6 378 245.0 m,扁率f=1/298.3;投影方式为高斯克吕格6°带,区域15°带,中央子午线经度87°,假东值500 000 m,假北值0 m,中央子午线投影比例系数为1.000 000 00。

2.1 控制点布设使用4台Trimble R8型双频GPS接收机,采用静态观测方式,共观测了两个时段,在工区中新布设GPS控制点1个,联测国家控制点3个,作为工区的首级控制网。

1) 控制点选点要求。在野外选点埋石时应尽量满足以下原则:主控网点位的选择充分考虑到RTK测量的需要;点位选在符合技术设计要求,并有利于其他测量手段发展的地方;点位交通方便,地面基础稳定,易于点的保存和仪器的操作;远离大功率无线电发射源和高压线、大面积水域;视野开阔,点位附近没有强烈干扰卫星信号接收的物体;充分利用原有控制点及其标石、觇标。

2) 野外观测要求。观测时段长度大于等于60 min;卫星高度角大于等于15°;同步、有效观测卫星颗数大于等于4颗;天线对中误差小于等于5 mm;数据采样间隔设为20 s;按要求填写GPS野外静态观测记录;GPS静态测量时,杜绝单支基线,所有使用的基线必须成网。

3) 观测方法。外业观测前,根据施工的需要在地形图上确定点位,根据点位交通情况、星历预报制定外业观测计划,外业观测时,作业人员严格按观测计划观测,天线架设对中误差不大于5 mm,天线高在观测前后各量取一次,两次量高之差应小于3 mm,天线的定向误差在10°以内。观测员在现场记录各测量数据。

2.2 物理点放样物理点测量放样时,基准站设置在工区相对地势较高的基准点上,控制流动站,按设计好的物理点坐标,以图解方式快捷高效放样,同时记录每个物理点的实测坐标值及高程,并自动存储点的名称和属性。每天测量放样前和放样结束后,流动站都要在架设基准站的位置进行固定测量,作为检测点检查GPS系统的测量精度是否满足测量要求。测线物理点放样完成后,当天的实测数据传入电脑备份存档。

为便于野外施工、对资料的检查及后续资料处理,激发点、接收点桩号均按照南小北大、西小东大的原则进行统一编排。

2.3 RTK施工方法本工区控制点的加密使用GPS静态测量以网联接的方式组成GPS控制网。地球物理剖面测量采用GPS实时差分测量的方法。

1) 参考站建立。本工区RTK放样所使用的参考站均设立在GPS控制网中的控制点和国家三角点,或在控制点基础上采用实时差分测量、快速静态的方法向外发展的参考点上,发展的参考站必须复测检查,检核限差为:ΔX≤0.2 m,ΔY≤0.2 m, ΔH≤0.4 m。参考站必须保证站台天线有足够的高度。认真检查并记录输入的BJ54坐标、海拔高和站台参数。

2) RTK测量。使用Trimble R8 GPS系统,每天在微机上按理论坐标设计好待放样点剖面,检查无误后输入手持机中。流动站每天开机初始化后要检查数据链通信情况和基准站坐标,确认无误后复测前一天所生成的物理点,复测点的分布必须贯穿整个工区,在时间和平面上分布均匀。

在进行RTK测量时,其观测参考数如下:观测卫星数大于等于5颗;卫星高度角大于等于15°;PDOP≤6;数据链长度小于等于15 km。

在每天施工前,或基准站搬到新的控制点或接收机内数据或参数更新后,实时相位差分测量需进行复测,检查无误后方能进行施工。

每天施工结束后,有专人利用Trimble随机软件Trimble Geomatics Office(TGO)下载野外数据,仔细检查每一个点位偏差和放样精度,每条线生产结束后,即时处理出成果报告,并由专人检查,装订成册。

3) 物理点标记。因工区内风沙很大,为保证测量标记不被破坏,野外测量点位用木签、暗旗做标记,木签上标明桩号,激发点木签上必须系红布。用油漆在植被、建筑物上做标记,在电杆、草皮上系红布条等方法标明测线方向。

3 数据处理 3.1 GPS控制网数据处理GPS接收机采集的是接收机天线至卫星的距离、时间和卫星星历等原始数据, 而不像常规测量技术所测的地面点间的相对关系量(如边长、角度、高度等), 因而GPS数据处理与常规测量数据处理相比具有数据量大、处理过程复杂、处理方法多等特点。不论采用何种处理方法,其处理结果均应满足相应的精度要求。

基线精度应满足:

| $ \sigma = \sqrt {{a^2} + {{\left( {b \times d \times {{10}^{ - 6}}} \right)}^2}} $ | (3) |

式中,σ为标准差(基线向量的弦长中误差,单位:mm);a为固定误差,取a≤10 mm;b为比例误差系数,取b≤10×10-6;d为相邻点间的距离(mm);

复测基线的精度能够较有效地反映GPS网的内部精度。复测基线长度较差应满足:

1) 同步环闭合差。在GPS测量中,由3台或3台以上接收机同时对同一组卫星进行观测(同步观测))所获得的基线向量所构成的闭合多边形(同步环),理论上同步环中各GPS边的坐标增量闭合差应等于零,由于各台GPS接收机的观测并不能严格同步,以及有可能存在其他的观测缺陷,将导致同步环闭合差并不等于零,但不能超过规定的限差。同步环闭合差应满足:

| $ \left\{ \begin{array}{l} {W_x} \le \frac{{\sqrt n }}{5}\sigma ;{W_y} \le \frac{{\sqrt n }}{5}\sigma ;{W_z} \le \frac{{\sqrt n }}{5}\sigma \\ W = \sqrt {W_x^2 + W_y^2 + W_z^2} \le \frac{{\sqrt {3n} }}{5}\sigma \end{array} \right. $ | (4) |

式中,Wx、Wy、Wz分别为x、y、z坐标分量闭合差;W为环闭合差;n为构成环的边数。

2) 异步环闭合差。在GPS测量中,不同时段观测的基线向量构成的环叫做异步环。当观测的内角和与其理论上的内角和不符时,导致出现异步环闭合差。当异步环闭合差满足限差要求时,则表明组成异步环的基线向量的质量是合格的。当异步环闭合差不满足限差要求时,则表明组成异步环的基线向量中至少有一条基线向量的质量不合格。在GPS网中,必须保证有足够数量的异步环,才能确保观测成果的可靠性和有效地发现观测值中存在的误差。异步环闭合差的允许值应满足:

| $ {W_x} \le 3\sqrt {n\sigma } ;{W_y} \le 3\sqrt {n\sigma } ;{W_z} \le 3\sqrt {n\sigma } $ | (5) |

3) 测量平差。其目的在于消除各观测值间的矛盾,以求得最可靠的结果和评定测量结果的精度。无约束平差中,基线向量的改正数(VΔy、VΔx、VΔz)绝对值应满足下式要求:

| $ {V_{\Delta x}} \le 3\sigma ;{V_{\Delta y}} \le 3\sigma ;{V_{\Delta z}} \le 3\sigma $ | (6) |

约束平差中,基线向量的改正数与剔除粗差后的无约束平差结果的同名基线相应改正数的较差(dVΔx,dVΔy,dVΔz)应符合下式要求:

| $ {\rm{d}}{V_{\Delta x}} \le 2\sigma ;{\rm{d}}{V_{\Delta y}} \le 2\sigma ;{\rm{d}}{V_{\Delta z}} \le 2\sigma $ | (7) |

在数据处理过程中,基线解算和网平差使用的是仪器随机的TBC软件,基线解算使用卫星广播星历作为解算起算值,首先下载原始数据,检查观测记录,进行天线高改正,解算时,卫星截止高度角为15°,其余参数采用软件默认值,根据基线长度软件自动以单频或双频方式解算。根据解算结果对质量不好的卫星或时间段进行删除,有效数据的删除率不大于30%。解算后,检核基线观测质量、同步环和异步环闭合差,删除质量不好的基线。不合格基线及时安排补测。

所有基线解算结束, 检查各项质量检验符合要求后,使用所有的基线组成闭合图形,以三维基线向量和相应的方差-协方差阵作为观测信息,以一个点的WGS84坐标作为起算数据,在WGS84坐标系下进行无约束平差。无约束平差通过,证明网中不存在含有粗差的基线,平差后获得每个点的WGS84坐标。

在无约束平差通过的基础上,根据已知成果在网中的分布和无约束平差结果, 结合几种约束方案的比较分析, 最终固定网中的国家三角点SG2、SG4、SG6的平面坐标和高程, 用高程拟合的方法,在BJ54坐标系下进行强制约束平差,获得每个点的BJ54平面坐标和高程。

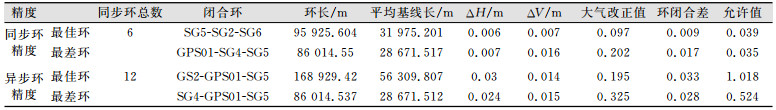

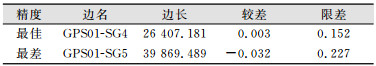

3.2 控制网精度本测量控制网共有14条基线,平均边长35.975 km,符合石油物探Ⅱ等网规定。组网基线边总数为14条,最长81.393 km,最短19.657 km,平均35.975 km;最佳边为SG5-SG6,其均方根值为0.001 m,最差边为GPS01-SG6,其均方根值为0.008 m。同步环精度、异步环精度统计见表 1;复测基线(复测边总数为6)精度统计见表 2。由此可以看出,同步环闭合差、异步环闭合差、重复基线较差的测量精度均符合要求,重复基线和异步环的质量比较客观地反映了GPS测量的总体精度。该统计结果表明,本工区GPS网的外业观测质量是好的,用于GPS网平差的原始数据可靠。

| 表 1 同步环和异步环精度统计表 Table 1 Precision Statistical Table of Simultaneous Loop and Independent Loop |

|

| 表 2 复测基线精度统计表/m Table 2 Precision Statistical Table of Retesting Baseline/m |

|

3.3 坐标转换参数

1) 因测区内无高等级GPS控制点,无法收集到已有的坐标转换参数,本工区WGS84坐标向BJ54坐标的转换三参数根据GPS控制网求得。

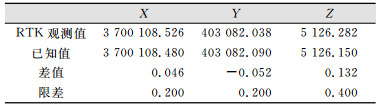

2) 为了检验转换参数计算的正确性,将参考站架设于新点GPS01号点上,流动站架设在三角点SG4号点上,以RTK的方式对SG4号点进行观测,观测结果如表 3所示。

| 表 3 检验转换参数表/m Table 3 Checking Convert Parameter Table/m |

|

由表 3可知,计算的转换参数正确,满足规范要求, 可用于本工区RTK的放样生产。

RTK测量数据处理使用Trimble仪器随机的TGO软件处理,具体处理过程如下:①野外施工结束后,将RTK放样数据用TGO软件从手簿中下载到计算机中,获得每一放样点的平面坐标和高程。②将放样点数据整理并检查放样误差;在一段测量工作完成后,将复测点与第一次实测点相比较算出点位中误差,精度符合要求后,将数据提供给有关技术人员开展地球物理剖面测量。

4 结束语在青藏高原高海拔地区,地球曲率及大气折光对测量精度的影响不可忽略,特别是当地球物理剖面较长时,改正该影响才能保证地球物理剖面测地精度,为后续地球物理勘查提供高精度的测地资料。

在高海拔、高寒冷地区,测量仪器的电池掉电速度极快,仪器在低电状态下工作影响数据传输和测量精度,做好仪器防冷防护工作,工作前给仪器充足电,备好备用电池,这在高海拔、高寒冷地区显得更为重要。

在GPS测量前,选好控制点点位,外部条件需满足野外观测要求;在GPS测量放样过程中,做好复测,保证放样精度。

在高海拔、高寒冷、通信条件困难等严酷的自然环境下,采用先进正确的GPS测量技术,能够保证地球物理剖面的测量精度。

| [1] | 吴登银, 陈惠霞. 浅谈青藏高原铁路的施工测量[J]. 铁道标准设计, 2001, 21(11): 1–3 DOI: 10.3969/j.issn.1004-2954.2001.11.001 |

| [2] | 邢继军. 青藏高原地区施工测量[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报, 2006, 5(增刊): 48–51 |

| [3] | 邓良. GPS RTK与全站仪在地形测量存在的问题及建议[J]. 新疆有色金属, 2008, 31(21): 84–86 |

| [4] | 戴吾蛟, 陈招华, 梁铭. 高差对GPS大地高测量精度的影响[J]. 大地测量与地球动力学, 2009, 29(3): 80–85 |

| [5] | 张前勇, 汪雷. GPS高程测量精度分析[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 2008, 26(4): 422–426 |

| [6] | 郑建雷, 刘国超, 徐秀杰. GPS RTK测量精度的分析[J]. 地理空间信息, 2014, 12(6): 97–99 |

| [7] | 史仲, 吴任洪, 王以磊. 提高GPS基线解算质量的方法研究[J]. 测绘通报, 2015, (4): 69–71 |

| [8] | 余小龙, 胡学奎. GPS RTK技术的优缺点及发展前景[J]. 测绘通报, 2007, (10): 39–41 DOI: 10.3969/j.issn.0494-0911.2007.10.012 |

| [9] | 陈子江. 静态与动态GPS精度研究[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(2): 44–46 |

| [10] | 王亚辉, 孙中豪, 王晓南. GPS动态精密单点定位与差分定位结果比较[J]. 测绘地理信息, 2015, 40(2): 47–49 |

| [11] | 康英平, 梁铎川, 杨军涛. 基于GPS的柴达木盆地石油三角点精度的分析[J]. 测绘地理信息, 2013, 38(5): 28–30 |

2018, Vol. 43

2018, Vol. 43