| 基于神经网络的山区土地利用信息提取研究 |

目前, 最大似然法、马氏距离法等监督分类法和动态聚类法等非监督分类法在遥感图像处理中应用得最为普遍, 也发展得最成熟。但由于遥感影像数据自身含混度大、维数高等方面的问题, 以及异物同谱、同物异谱等现象的存在, 导致运用传统方法常出现错分、漏分的情况, 分类精度不高。再加上环境、经济、文化等各因素之间相互作用使土地利用和覆被的变化过程较为复杂[1]。神经网络计算模型模仿人的神经元信号传导过程而设计, 这种方法被应用到遥感影像分类中, 为解决上述问题提供了可能。

已有大量的研究将神经网络算法应用到土地利用信息提取、土地转化模型、景观结构动态变化、城市边界扩张模型中[1-3]。分层神经网络分类方法与最大似然法等传统分类方法相比具有较大优势, 对不规则分布的复杂数据具有较强的处理能力[4-8]。

本文利用不同参数的神经网络模型对青海省海东市乐都区Landsat8 OLI多光谱影像进行多次分类, 并对分类结果进行精度评价, 比较不同参数设置对分类精度的影响, 选出最适合乐都区复杂地形的神经网络模型参数。并尝试以主成分分析主要分量作为人工神经网络模型的输入层, 比较基于光谱信息的神经网络分类和基于主成分分析的神经网络分类的收敛速度和分类精度。

1 研究方法和数据处理 1.1 研究区概况及数据源本文以青海省海东市乐都区为研究区, 乐都区地处青海东北部湟水中游南侧, 102.40°E, 36.48°N, 全区总面积3 050 km2, 海拔1 850~4 480 m。境内大部分地区为山区, 地形复杂, 沟壑纵横, 地势南高北低, 由西南向东北倾斜。数据为从美国地质调查局(United States Geological Survey, USGS)网站下载的乐都区Landsat8 OLI多光谱影像, 条带号为131035, 时相为2016年8月。参照《土地利用现状分类》国家标准(GB/T21010-2007), 同时结合研究区的特点, 本文最终把研究区土地利用/覆被类型分为城镇建设用地(包括城镇及农村居民点、工矿用地等)、坡耕地、水浇地、未利用土地、水体、草地、林地等7种类型。

1.2 神经网络算法基本原理目前, 已有近40种神经网络模型, 其中有反向传输神经网络网络、自组织映射神经网络、Hopfield网络、波耳兹曼机神经网络等[9, 10]。它们在网络连接的拓扑结构、神经元的特征、学习规则等方面各有区别。

ENVI(environment for visualizing images)中采用BP(back propagation)神经网络算法, 它利用输出后的误差来估计输出层的直接前导层的误差, 再用这个误差估计更前一层的误差, 如此一层一层的反传下去, 就获得了所有其他各层的误差估计。

BP网络标准学习算法的学习类型是有导师学习类型, 其核心思想是将输出误差(以某种形式)通过隐层向输入层逐层反传。学习的过程分为信号的正向传播和误差的反向传播。

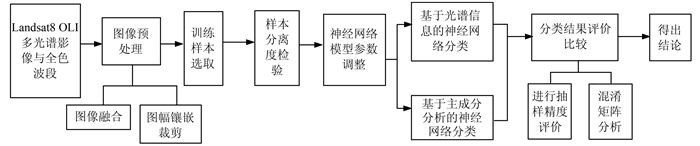

1.3 技术路线与数据预处理本文采用的技术路线图如图 1所示。

|

| 图 1 技术路线图 Fig.1 Flow Chart of Technical Roadmap |

基于Landsat8 OLI传感器的波段设计, 在ENVI5.2中将多光谱数据与全色波段进行融合, 得到既有全色波段的高分辨率, 又有多波段影像的彩色信息的影像, 融合后影像空间分辨率为15 m。

2 基于神经网络的土地利用分类 2.1 样本选取样本类型采取点样本与面样本相结合的形式。样本的选取的时候结合研究区域的地理环境, 例如乐都区居民地和水浇地基本都分布在水体附近。

样本规模应与具有一定泛化能力的神经网络结构设计相匹配。样本数太少会导致网络泛化性能差, 出现过拟合。训练集中若含有大量相似样本不但会增加网络的训练时间, 还会对网络泛化能力存在较大影响, 合理地选择样本集训练神经网络模型影响着建模的效率[11]。本文选取了大量样本点, 并且尽量保证取到每一类地物的各种类型灰度值。

因为各波段对于不同地物信息的敏感程度不同, 选取训练样本时, 选用不同的波段组合反复对比。例如, 在区分水浇地时主要采用4、5、3波段组合, 在选取未利用土地时主要利用7、6、4波段和6、5、2波段组合。在Landsat8 OLI的几个波段中, Band 4红色波段处于叶绿素吸收区域, 用于观测道路/裸露土壤/植被种类效果很好; Band 5近红外波段适合用于估算生物量, 尽管这个波段可以从植被中区分出水体, 分辨潮湿土壤, 但对道路辨认效果不如红色波段; Band 6 1.560~1.660中红外波段适合用于分辨道路/裸露土壤/水, 它在不同植被之间有较好的对比度, 并且有较好的穿透大气、云雾的能力; Band 7 2.100~2.300中红外波段适用于分辨岩石, 也可用于辨识植被覆盖和湿润土壤。

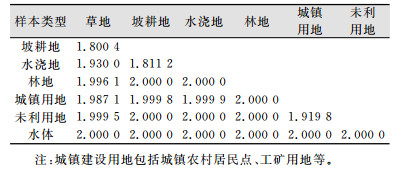

在确定训练样本间的可区分度指标时, 尽量选择分离度在1.9以上的样本。水浇地、坡耕地、草地这3类地物的样本分离度要保证在1.8以上才合格。

最终选取点面结合的样本共计1 380个像元。各地物类型之间的分离度见表 1。

| 表 1 训练样本分离度 Tab.1 Separation Degree of Training Samples |

|

2.2 模型建立

本次研究采用3层BP神经网络。输入层为Landsat8 OLI的前7个光谱波段加上全色波段; 输出层为要分类的地物数目, 设置为7。经过试验, 活化函数选择对数函数效果更优。

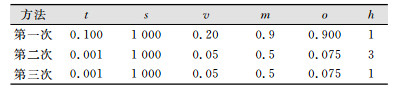

对挑选出的三次最典型的参数设置试验进行比较(表 2)。第一次采用ENVI默认的神经网络模型, 第二次采用前人的经验值, 第三次是结合上述经验对第一次、第二次参数进行多次调整试验, 获得的在实验结果中对该区域分类精度最高的一组参数, 具体参数见表 2。表 2中, t为期望误差最小值; s为训练迭代次数; v为学习速率; m为动量项系数; o为初始权重; h为隐层数。

| 表 2 神经网络模型参数设置 Tab.2 Parameters of Neural Network Model |

|

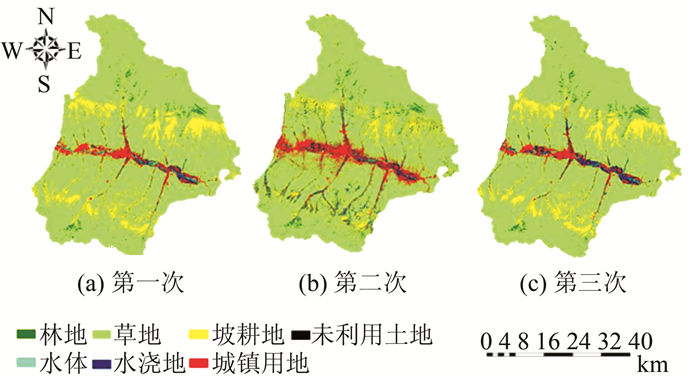

从Google Earth选取一套样本点导入ENVI对分类结果进行混淆矩阵精度评价。3次分类结果的精度和Kappa系数分别为:78.85%和0.748 3, 76.70%和0.744 9, 82.80%和0.796 4。3次分类结果见图 2。经过以上3次分类结果的相互比较, 可以看出, 隐藏层设置为3, 虽然对于河谷地区的水浇地提取较好, 但对于坡耕地的提取效果很差, 城镇用地和低覆盖度草地混淆程度较大。第三次的参数设置较合理, 比较适合于该研究区域。

|

| 图 2 实验一的分类结果图 Fig.2 Classification Results of Experiment 1 |

2.3 基于光谱特征和主成分分析的神经网络分类

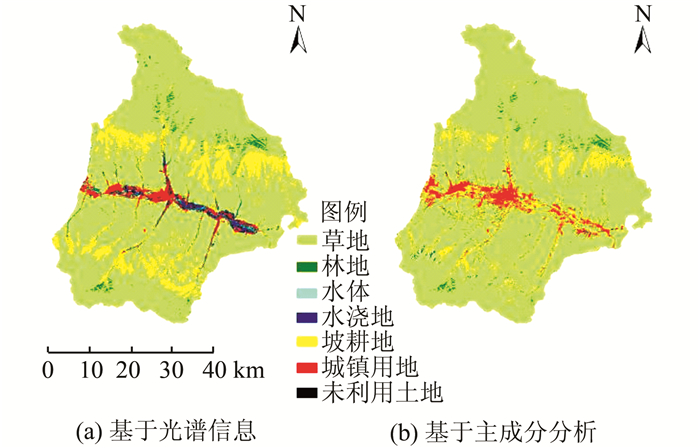

利用最佳参数模型对融合后的多光谱遥感影像进行分类。对影像进行主成分分析, 得到第一分量Mean所占信息量为97.46%, 第二分量和第三分量所占信息量均为1%左右。利用最佳人工神经网络模型, 以主成分分析的前3个分量作为输入层进行分类。以上两种分类方式得到的分类结果见图 3。

|

| 图 3 实验一、二的分类结果比较 Fig.3 Classification Results Comparison of Two Experiments |

2.4 分类结果精度评价及比较

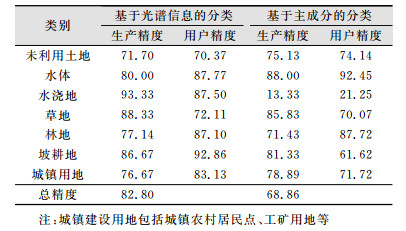

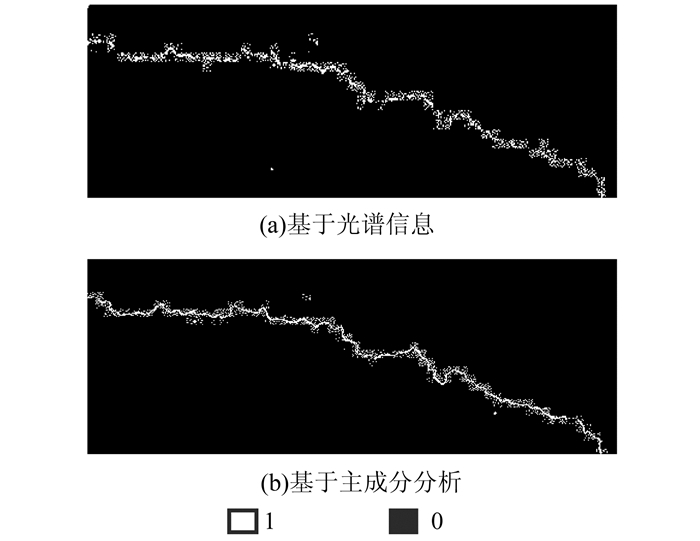

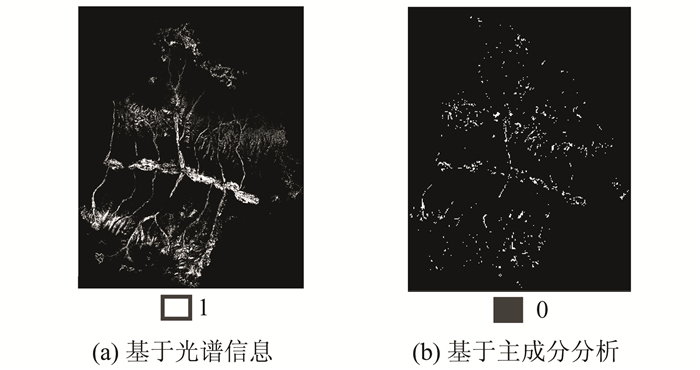

对以上两种分类方式的分类结果进行混淆矩阵精度评价, 得到Kappa系数分别为0.796 4和0.626 9, 精度评价结果见表 3。为了比较两种分类方式水体和水浇地的分类效果, 将它们的分类结果模糊值图像分别处理成二值图像, 见图 4和图 5。

| 表 3 混淆矩阵分类精度评价/% Tab.3 Classification Accuracy Evaluation by Confusion Matrix/% |

|

|

| 图 4 水体分类结果二值图像 Fig.4 Binary Image of Water Classification Results |

|

| 图 5 水浇地分类结果二值图像 Fig.5 Binary Image of Irrigated Land Classification |

分析以上分类结果图和精度评价数据可以看出, 虽然利用主成分分析的主要分量作为输入层来进行人工神经网络分类, 水体的分类效果很好, 河流主干较为连贯流畅(图 4), 但是总体的分类精度并不高。其中, 水浇地的分类效果极差(图 5), 城镇农村居民点和低覆盖度草地、坡耕地和高覆盖度草地的区分效果也较差(图 3)。结合主成分分析的方法虽然可以消除部分数据冗余, 但是对于乐都区这样地形复杂、地物难以区分的地方适用性较差。

2.5 结果分析1) 从实验结果中看出, 水浇地和坡耕地含混度较大, 两者相互错分的情况比较多。同时, 根据Google Earth提供的数据发现, 乐都区地形较复杂, 坡耕地存在退耕还草的现象, 这些都对分类结果有着较大的影响。增大隐藏层数容易导致过拟合。

2) 结合主成分分析的方法可以消除部分数据冗余, 收敛速度较快, 但是对于乐都区这样地形复杂、地物难以区分的地方适用性不强。有些类别的地物特征信息会被抹杀, 导致该类地物被错分到其他类中, 分类精度大受影响。

3) 经过多次实验比较, 最适合乐都区土地利用信息提取的神经网络模型参数为期望误差最小值为0.001, 训练迭代次数为1 000, 修正权值的学习速率为0.05, 动量项系数为0.5, 训练初始权重为0.075, 隐层数目设置为1, 并且以光谱信息作为输入层。

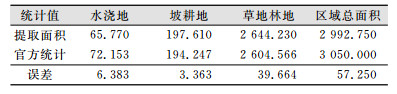

4) 根据几次实验中分类精度最高的光谱信息分类结果, 统计计算得到乐都区未利用土地面积约3.81 km2, 水体面积约13.34 km2, 水浇地面积约65.77 km2, 草地约2 612.25 km2, 林地约31.98 km2, 坡耕地约197.61 km2, 城镇建设用地67.99 km2, 与2015年2月乐都区政府网公布的统计数据较为接近。部分土地利用类型面积误差见表 4。

| 表 4 提取面积与官方统计数据误差/km2 Tab.4 Error Between Extration and Official Data/km2 |

|

3 结束语

本文分析了乐都区土地利用现状, 并通过对多次实验结果进行分类精度评价, 找到最适合乐都区土地利用信息提取的神经网络模型参数, 推荐以光谱信息作为输入层来进行人工神经网络分类, 对于今后的利用神经网络模型和多光谱遥感影像对浅山、脑山混合分布的山区进行土地利用信息提取研究有一定借鉴意义。

从整体上看, 乐都区地处湟水谷地北侧山地、沟谷地, 湟水自西向东将整个区域划分成两个部分, 这两个部分土地利用类型几乎以湟水为对称轴分布。南北山坡上耕地主要为坡耕地, 而靠近河道地区的耕地则主要以水浇地为主, 居民地规模大, 分布集中。从分类结果可以看出, 乐都区土地利用以草地和林地为主, 占整个区域土地面积的88.35%, 而耕地、城镇建设用地等其他类型的土地利用类型所占的比例都远低于这两者的面积。这也可以从侧面反映出本地区以第一产业和第三产业为主导的经济类型和把生态保护放在重要位置的发展政策。

| [1] |

Reine M B, Hichem O. Land Use Changes Modelling Using Advanced Methods:Cellular Automata and Artificial Neural Networks.The Spatial and Explicit Representation of Land Cover Dynamics at the Cross-Border Region Scale[J]. Applied Geography, 2014, 53: 160-171. DOI:10.1016/j.apgeog.2014.06.016 |

| [2] |

Amin T, Bryan C P. An Urban Growth Boundary Model Using Neural Networks, GIS and Radial Parameterization:An Application to Tehran, Iran[J]. Landscape and Urban Planning, 2011, 100: 35-44. DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.10.007 |

| [3] |

Bryan C P, Amin T. A Big Data Urban Growth Simulation at a National Scale:Configuring the GIS and Neural Network Based Land Transformation Model to Run in a High Performance Computing (HPC) Environment[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 51: 250-268. |

| [4] |

曹林林, 李海涛, 韩颜顺, 等. 卷积神经网络在高分遥感影像分类中的应用[J]. 测绘科学, 2016, 41(9): 170-175. |

| [5] |

郭小英, 何东健. 人工神经网络在农村土地利用分类中的应用[J]. 农机化研究, 2011, 33(1): 190-194. |

| [6] |

陈德忠, 赵亮, 何书静, 等. BP神经网络和SVR用于GPS高程拟合研究分析[J]. 测绘地理信息, 2012, 37(5): 47-49. |

| [7] |

邹进贵, 肖扬宣, 张士勇. 马尔科夫链改进的ARIMA-BP神经网络模型研究[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 32-36. |

| [8] |

卢柳叶, 张青峰, 李光录. 基于BP神经网络的遥感影像分类研究[J]. 测绘科学, 2012, 37(6): 140-143. |

| [9] |

杨希, 王鹏. 基于BP神经网络的高分辨率遥感影像分类[J]. 测绘学报, 2011, 34(3): 115-118. |

| [10] |

杨希. 基于神经网络的高分辨率遥感影像分类研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009

|

| [11] |

王艳峰, 张健, 吴燕红. 一种优选神经网络训练样本的混合聚类算法[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版), 2010, 30(6): 364-367. |

2018, Vol. 43

2018, Vol. 43