| 物联网时代地球空间信息学的应用与发展趋势研究 |

2. 信息工程大学地理空间信息学院,河南 郑州,450001

2. School of Geospatial Information, Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China

近十年来,计算机、互联网、移动通信等信息技术发展迅速,引领着一次又一次科技浪潮和产业革命。物联网(internet of things, IoT)作为当今时代信息通信技术发展前沿的典型代表,已在全球掀起巨大热潮,受到美国、欧盟、中国、日本等科技强国的广泛重视[1-3]。目前,随着5G、区块链、北斗等技术逐渐成熟,物联网在中国乃至世界范围内呈现加速发展的趋势,并开展了新的生态布局。“十四五”规划已经开展研究部署之际,物联网在中国也将迎来新的战略机遇。

从技术层面看,物联网已成为科技创新的新引擎,其关键技术不断取得突破创新。在物联网平台、网络技术、操作系统[4, 5]等方面都取得了较大发展。物联网发展至今虽取得了丰硕成果,但是还需要多方面技术支撑以实现万物互联的目标。地球空间信息学作为时空信息感知、处理和应用的一门学科,在物联网中发挥着重要作用并能提供多方面的技术支撑。本文探讨地球空间信息学可为物联网体系建设提供的应用,并思考物联网时代地球空间信息学需要解决的关键技术问题和可能的发展趋势。

1 物联网与地球空间信息学概述 1.1 物联网概述文献[6]提出了物联网的设想。2005年举行的信息社会世界峰会上,国际电信联盟在报告中提出了“物联网”的概念[7]。随后,世界各科技强国都对物联网技术与应用开展了战略层面的谋划布局[8-10]。

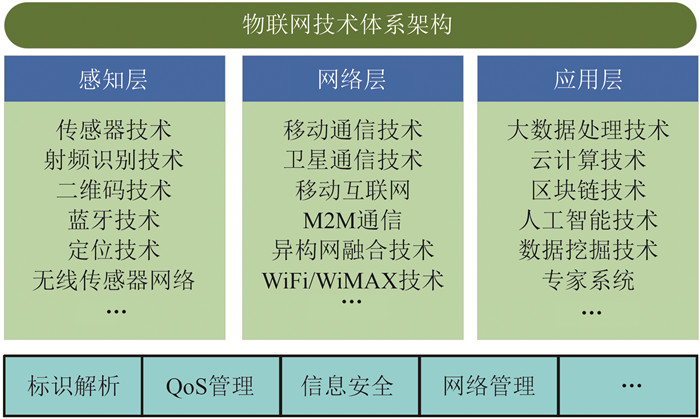

物联网系统涉及到的具体技术非常广泛。图 1展示了物联网的技术体系架构。从图 1中可以看出,物联网的发展与多学科多领域的发展都息息相关。依赖于现有的技术,物联网已经在物流仓储、智能家居、地下综合管廊、智慧园区等应用中显示了较大的应用潜力[11-14]。从物联网概念提出至今,很多物联网系统的雏形已经逐步在小范围内开展应用[15-17]。但是物联网的大规模应用和独角兽企业均未出现,万物互联的理念距离真正实现还存在较大差距。智慧城市和智慧地球是物联网的重要发展目标,也是真正可以实现物联网所畅想的万物互联理念的理想应用场景。而智慧城市是一个复杂的系统工程,其构建还严重依赖地球空间信息学等学科提供的关键技术支撑。

|

| 图 1 物联网技术体系架构 Fig.1 Architecture of IoT Technology |

1.2 地球空间信息学概述

传统的测绘科学是人类认识地球的重要手段,经过3次科技革命和计算机技术的发展,传统的测绘技术也从模拟时代,经过解析时代,再发展到数字时代[18]。同样在20世纪90年代,测绘科学与信息技术、网络技术交叉融合,催生了地球空间信息学,成为地球信息科学的重要分支。作为地球科学、信息科学、空间科学的交叉融合学科,地球空间信息学也是国际科技竞争的战略重点。

地球空间信息学的3大研究领域分别为卫星导航定位技术(global navigation satellite system, GNSS)、遥感技术(remote sensing, RS)和地理信息系统(geographic information system, GIS)。自地球空间信息学概念出现以来,这3种技术也逐渐融合,向集成化方向发展。新时代的地球空间信息学具有无处不在、多维动态、自动化与实时服务、空间认知、众包与自发地理信息、面向服务等特点[19]。这些特点要求地球空间信息学能够获取多平台、高质量的基础地理信息资源;一体化、智能化地处理多源时空信息;输出丰富的地理信息产品,并形成地球空间信息智能服务能力。为实现这些目标,现在和未来的地理空间信息学必然将融合更多的学科,不断拓展其知识发现、空间感知认知和智能服务能力。

2 物联网时代地球空间信息学的应用地球空间信息学与物联网体系的方方面面都有着直接的关联,可以在物联网感知层、网络层和应用层的建设中发挥重要作用。此外,以地球空间信息学为理论的天基导航和天基遥感系统还是当前被广泛关注的天基物联网的重要组成部分。

2.1 地球空间信息学为物联网体系建设提供时空基准人类自诞生以来,都生活在由几何空间属性的实体(物质)构成的物理空间中。随着信息技术的快速发展和不断更新,人类现在同时处在一个由通信网络构成的无形空间——信息空间中。这两种空间并不是独立存在的,物理空间时刻需要信息空间提供信息,信息空间也需要从对物理空间的感知中获取信息。“物联网”中的“物”属于物理空间,“网”则可认为来自信息空间。因此,物联网从概念上就突出了信息空间与物理空间的深度融合。可以说,对物理空间的认知是物联网体系建设的基础。

物理空间中的物体最基本的属性是空间属性。地球空间信息学正是对现实世界物体空间属性进行研究的学科,为物联网中的“物”提供精确的时空信息,从而为物联网的体系建设构建时空基准。在物联网概念诞生之前,地球空间信息学已经取得了长足进步,其中时空信息云平台、空间数据库平台、移动地理信息系统平台等已为物联网系统的构建搭建好了时空基准服务平台。此外,随着地球空间信息学的发展,围绕地球空间信息的分类编码、数据格式、产品质量、安全保密等方面,已经形成了多种行业标准。这些标准化成果也可应用于物联网体系建设,或为物联网系统中空间信息相关标准的制定提供参考和借鉴。

2.2 地球空间信息学为物联网提供多源感知数据以地球空间信息学为理论基础研发的各种导航和遥感设备每天都在获取具有大数据特征的多源感知数据,这些数据是物联网系统的重要感知数据来源。

全球导航卫星系统主要为物联网感知层提供高精度的位置数据和授时服务。随着世界上4大导航卫星系统的部署逐步完成,导航卫星的覆盖能力和定位精度也不断提升。北斗与5G相结合,则可进一步解决室内高精度导航与定位的难题。因此全球导航卫星系统可为物联网感知层提供从单点到广域、从室外到室内、从静态到动态、从事后到实时的高精度时间和位置信息。

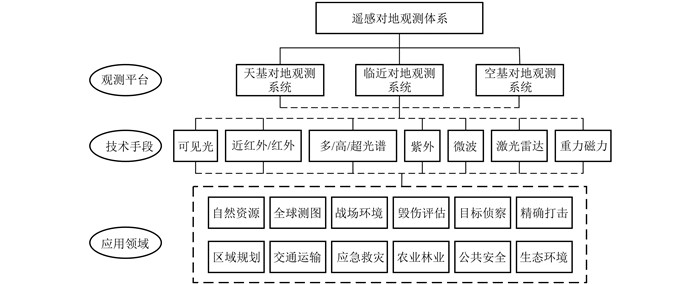

遥感技术可从宏观、局部、微观等多种视角对空、天、地、海进行全方位感知,可以极大地丰富物联网感知层的数据来源和维度。当前利用遥感技术感知数据具有探测手段丰富、探测平台多样、数据类型丰富、数据尺度多样、应用领域广泛等特点。图 2从平台、手段和应用领域对我国遥感对地观测系统的体系结构进行了梳理。

|

| 图 2 我国遥感对地观测体系结构 Fig.2 Architecture of Remote Sensing Earth Observation System in China |

此外,随着互联网和通信技术的发展,网络空间已经成为地球空间信息的重要载体,很多地理时空信息都以直接或间接的形式展现在互联网平台或移动通信终端。这些泛地球空间信息也可为物联网系统提供海量的感知数据。

2.3 地球空间信息学为物联网感知层网络和网络层构建与优化提供支撑随着万物互联时代的到来,世间万物在未来都需要一个单独的IP地址,以实现端到端的信息传递。当前的IPv4地址池已经捉襟见肘,更无法满足物联网时代的需求。Internet协议的最新版本IPv6采用128位的寻址方案,理论上可为地球上每一粒沙子分配一个IP地址。因此,未来IPv6将有希望成为物联网体系建设的基础网络技术。

一个好的路由和编址方案能够有效降低网络的复杂度,从而为后续的管理和维护节约大量资源。而地理位置在IPv6的路由交换和资源调度中都是不可忽视的关键影响因素。无线传感器网络节点的空间位置之间具有天然的空间拓扑结构和差异性,这些位置信息能够反映网络节点在在地球空间中的方位和距离,基于此可建立网络空间与地球经纬网空间之间的映射。通过对这些映射关系再进行分析和挖掘,可优化网络协议中的多种问题,从而为物联网传感器网络和网络层构建与优化提供支撑。

2.4 地球空间信息学为物联网提供多维动态的空间可视化平台视觉是人类获取现实世界中信息的最主要来源。与其他方式相比,图形、图像、视频等可视化表现形式更易被人们接受。因此,不论是物联网感知层采集的原始数据,还是应用层处理得到的结果,都需要通过可视化平台传递给用户。GIS基于空间数据库技术,可构建现实世界的虚拟环境,为物联网提供可视化平台。随着5G/6G时代的到来,数据传输和处理速度大幅度提升,真三维实景地理信息系统也将逐渐成为现实。未来遥感、导航等感知系统获取的数据可在真三维实景GIS系统中实时更新,动态展示。

将真三维实景GIS平台接入物联网,能够将物联网感知到的声、光、电、温、湿、压等数据在平台上进行可视化呈现,辅助以虚拟现实技术,甚至可以产生身临其境的体验。将数字城市、物联网、云计算等技术相结合,就形成了当下智慧城市的概念。智慧城市的建设将促进物联网向更广和更深的方向发展。可以想象,在未来,人也将成为物联网系统中的一个组成部分,而可视化始终是实现人与物、人与虚拟环境交互的前提。

2.5 地球空间信息学为物联网提供数据管理、分析、挖掘等应用服务随着信息空间数据量的不断增长和物联网系统本身多传感器的数据采集特征,物联网系统需要接受PB(peta byte)级甚至更多的海量数据。为了使物联网系统能够有效利用这些数据,首先需要构建海量数据的调度、检索、管理、存储等数据库技术。地球空间信息学当前已经建立了成熟的空间数据库技术,这些技术和方法可直接用于支撑物联网系统中空间数据的组织、管理、存储等应用,也可为物联网其他多源数据的高效组织和管理提供参考。

将海量数据有效地组织和管理后,就要考虑如何使这些数据发挥作用,这要求物联网系统具有海量处理、智能服务等数据分析功能。GIS系统具有强大的数据分析能力,而其中的空间分析能力更是其他信息系统所不具备的。在人工智能等新技术的支持下,GIS空间分析技术主动拥抱物联网的需求,已经开始在泛空间信息的协同分析、基于文本等定性位置信息的空间推理、基于网络的在线实时空间分析、面向自然语言的空间分析等领域开展研究。

物联网获取的数据具有信息海量、真伪难辨、信息零碎、知识难觅等大数据特征,从物联网大数据中挖掘出有用的价值,一直是数据处理中的研究热点和难点,同时也制约着物联网的智能服务功能。数据挖掘是从大数据中获取隐含有用信息的关键技术,它比数据分析难度更大。地球空间信息学的时空数据挖掘技术基于机器学习、模式识别、关联规则、知识库等进行智能推理,能够从多源、海量的与“物”相关的环境信息中主动发现隐藏于数据背后的知识、模式和规律,并基于此建立起支持决策的专家系统,解决物联网智能服务的瓶颈问题。

2.6 以地球空间信息学为理论的天基导航和天基遥感系统是天基物联网的重要组成部分国家十三五规划纲要提出我国未来要建设天地一体化信息网络重大工程项目,这为物联网向天基领域扩展创造了条件。实际上,随着在轨运行的通信、遥感和导航卫星越来越多,国内外也都在探索将这3类卫星与地面互联网集成一体,为终端提供服务的可行性。天基物联网以天基通信网络为基础,融合天基遥感和天基导航技术,构建人与物、物与物、人与人之间进行交互的综合信息系统。与传统的地面物联网相比,天基物联网具有全球覆盖、全天时全天候工作、稳定性强等优势,可突破空间和环境的限制,为用户在任何地方、任何时候提供服务。

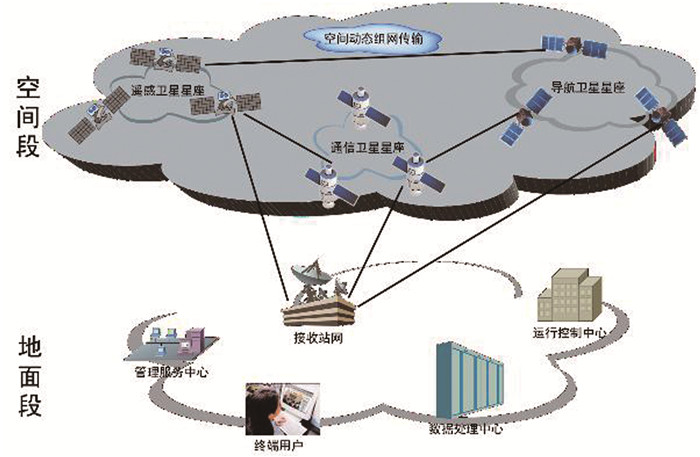

天基物联网系统由空间段和地面段(含用户端)组成。图 3展示了天基物联网的基本架构。其中空间段又由天基遥感系统、天基导航系统和天基通信系统等构成。空间段充分利用了天基遥感系统大范围感知和天基导航系统高精度定位特征,并通过天基通信网络将高精度的实时导航定位信息和高空间分辨率、高时间分辨率的遥感数据传输给全球的终端用户。目前,在物联网领域,天基物联网的概念已基本确立,但实质性的研究工作还很少。而在地球空间信息学领域,由李德仁院士牵头,已经在扎实推动与天基物联网具有相似初衷和目的的“通信、导航和遥感一体化的空天信息实时智能服务系统(positioning navigation timing remote sensing communication, PNTRC)”项目落地实施[20-22]。

|

| 图 3 天基物联网的基本架构 Fig.3 The Basic Architecture of Space-Based IoT |

3 物联网时代地球空间信息学的关键技术与发展趋势

物联网技术的蓬勃发展为地球空间信息学提出新的时代课题。地球空间信息学科要紧跟时代发展步伐,抓住物联网带来的需求和机遇,迎接新的挑战,认真研究学科发展趋势,坚持理论研究与工程实践相结合,坚持自主创新,努力解决学科发展中的关键技术问题和瓶颈问题,为物联网体系建设提供支撑的同时,促进学科的进步。

3.1 多源时空数据与泛地理空间信息协同处理技术物联网感知层传感器所感知的数据种类繁多,其中时空数据虽然均具有时间或空间信息,但是也具有多源异构等特征。目前针对多源时空数据的协同处理技术已经得到了深入研究,如光学与雷达异源遥感影像的几何配准、摄影测量点云与激光点云的变化检测、矢量数据与栅格数据的叠加处理等。为适应物联网的发展,还需要进一步优化多源时空数据的在线实时处理技术。

当前地球空间信息学对时空信息与泛地理空间数据之间的协同处理研究还相对较少,其中一部分原因是地球空间信息学对泛地理空间数据的重视程度还不够。随着移动通信和互联网技术的普及,以文本、自然语言、图像等为主要形式的泛地理空间信息已成为地理空间信息的一个重要来源。这些数据虽然可能精度不高,或仅能提供定性的时空信息,但是这些数据背后往往隐藏着大量的可用信息。考虑到物联网系统获取数据的复杂性和泛地理空间信息的潜在应用价值,未来若将遥感等手段感知到的时空数据与从其他传感器感知的泛地理空间信息进行协同处理,将能够进一步发挥物联网系统的应用潜力。

3.2 实时实景三维建模与可视化技术地理空间信息的三维可视化技术为物联网搭建了一个理想的应用平台,但是为了满足更广泛的应用需求,还需要使地理空间信息能够快速更新,以准实时或实时的可视化技术展现物联网系统中各个物体的状态。随着5G/6G时代的来临,时空数据的实时传输问题也能得到有效解决。未来需要深入研究实时实景的三维建模技术,将物联网传感器捕捉到的图形、文本、语音等信息在物联网的三维模型可视化平台中实时更新。由此构建的物联网系统将能够在处理突发事件等应用中发挥更突出的应急服务能力。

实时实景三维建模和可视化技术可按照以下思路进行推动。首先,面向国家、企业、用户等不同层次应用,对实时实景的三维建模与可视化需求进行论证,制定行业标准和发展规划。其次,按照开发难度和急需程度,先开发能够满足局部重点行业的实时实景三维建模与可视化平台,然后逐步开拓其在自动驾驶电子地图、智慧城市、国防安全等更多领域的应用。最后,将实时实景三维模型与可视化平台与物联网系统融合,将物联网感知的多源数据在可视化平台中实时展现与处理,并最终实现数字孪生的愿景。

3.3 时空数据智能处理与分析技术物联网技术的发展使地球空间信息学中传统的空天地专业传感器扩展到非专业传感器,这些无处不在的传感器将能够获得人文、自然等社会方面的时空信息。地球空间信息学需要利用人工智能、云计算、雾计算、5G/6G等前沿技术,将数据量巨大、格式复杂的时空数据进行智能整合,剔除错误和冗余信息,保留有效信息。再对有效信息进行预测、计算、推演、建模、分析,从而挖掘出数据背后的真正价值和人类社会的发展规律,为最终决策提供服务。

为适应物联网时代的发展需要和国家战略需求,时空数据的智能处理与分析有诸多课题亟待研究,如全球无控测图、影像匹配与三维重建、目标智能识别与搜索、高精度室内导航定位、智能决策、视频(或序列影像)分析等。以高精度室内导航定位为例,目前北斗导航定位系统已基本部署完成,5G商业化应用也快速落地,基于北斗的高精度定位能力和5G的高数据传输速率,重点突破移动终端内置传感器的室内测距、测向精度,最终实现高精度室内室外无缝导航定位应用与服务。

3.4 地球空间信息学与物联网的学科交叉融合综上所述,地球空间信息学为物联网的感知、网络构建和应用都能提供技术支撑,物联网技术的发展也促进了地球空间信息学的技术不断革新。地球空间信息学和物联网两个学科具有很多共同点,如都需要使用多种传感器获取数据,获取的数据量都具有大数据的特征,都需要对数据进行处理、分析和挖掘,两种学科最终的目的也都是为人类提供有价值的信息服务。因此,在开展地球空间信息学和物联网学科研究过程中,需要注重学科之间的交叉融合和相互促进。

在以测绘、遥感、导航、地理信息系统为主要理论的地球空间信息学研究中,可引入物联网的学科相关技术和理念。例如,我国的高分辨率全球对地观测系统每天都在接收大量的数据资源,而很多卫星数据当前并不能得到有效利用,下一步要考虑如何使这些传感器发挥最大价值。而物联网最大的特点是万物互联,它能够将世间万物用各种各样的传感器连接起来,而物联网系统是这些传感器的总开关和处理中心。因此,若能借鉴物联网的功能,为所有的遥感卫星建立一个综合调度中心,统筹所有数据资源的调度、管理和应用,实现多任务条件下数据资源的组织,并能够在某些传感器失灵的情况下快速利用其他传感器进行重组,将能够利用现有的遥感卫星资源形成一个具有自愈能力和面向任务快速应变的对地观测立体网络。

4 结束语从2005年正式提出物联网的概念至今,物联网得到了广泛关注,也取得了快速发展。物联网与大数据、云计算、5G等新技术互相融合促进,推动信息空间与物理空间的互联互通。物联网已经走进了人们的生活,智能网联汽车、产业互联网、智能家居、窄带物联网等都在悄无声息地影响着日常体验。但是,物联网还有很多没有解决的问题,其产业发展的形式还不明朗,推广应用也受到经济、生态、技术等因素的影响。未来物联网的发展还需要信息通信、传感器、操作系统以及地球空间信息等多学科理论与技术的支撑。

地球空间信息学在物联网体系建设中可以提供时空信息的感知和应用功能,发挥不可替代的作用。物联网技术的发展和面临的问题也驱使着地球空间信息学向更深更远的方向发展。为了更好地为物联网和其他学科提供服务,地球空间信息学应深入解决多源时空数据与泛地理空间信息协同处理技术、实时实景三维建模与可视化技术和时空数据智能处理与分析技术,并注重研究地球空间信息学与物联网及其他学科之间的相互关系,促进学科之间的交流与融合。

| [1] |

宁焕生, 徐群玉. 全球物联网发展及中国物联网建设若干思考[J]. 电子学报, 2010, 38(11): 2590-2599. |

| [2] |

孙其博, 刘杰, 黎羴, 等. 物联网:概念、架构与关键技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2010, 33(3): 1-9. |

| [3] |

国家发改委, 工业和信息化部, 科技部, 等.物联网发展专项行动计划[Z].2013-09-17

|

| [4] |

Chen J M, Hu K, Wang Q, et al. Narrow-Band Internet of Things: Implementations and Applications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2017, 4(6): 2309-2314. DOI:10.1109/JIOT.2017.2764475 |

| [5] |

彭安妮, 周威, 贾岩, 等. 物联网操作系统安全研究综述[J]. 通信学报, 2018, 39(3): 22-34. |

| [6] |

Sarma S, Brock D L, Ashton K. MIT Auto ID WH-001: The Networked Physical World[M]. Massachusetts: MIT Press, 2000.

|

| [7] |

International Telecommunication Union (ITU). ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things[R]. Tunis: World Summit on the Information Society(WSIS), ITU, 2005

|

| [8] |

Palmisano S J. A Smarter Planet: The Next Leadership Agenda[C]. The Council on Foreign Relations, New York, 2008

|

| [9] |

Bakker K, Ritts M. Smart Earth: A Meta-Review and Implications for Environmental Governance[J]. Global Environmental Change, 2018, 52: 201-211. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2018.07.011 |

| [10] |

Bassi A, Horn G. Internet of Things in 2020: A Roadmap for the Future[J]. European Commission: Information Society and Media, 2008, 22: 97-114. |

| [11] |

魏光伟.基于物联网技术的智能仓储系统研究[D].北京: 北京物资学院, 2013 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10037-1013206125.htm

|

| [12] |

严萍, 张兴敢, 柏业超, 等. 基于物联网技术的智能家居系统[J]. 南京大学学报(自然科学版), 2012, 48(1): 26-32. |

| [13] |

钱志坚, 龚婧媛. 基于物联网与GIS的地下燃气管网监测系统研究[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(1): 111-114. |

| [14] |

徐艳艳.物联网时代智慧化园区建设方案的研究[D].西安: 长安大学, 2014 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1014072015.htm

|

| [15] |

严栋. 基于物联网的智慧图书馆[J]. 图书馆学刊, 2010, 32(7): 8-10. |

| [16] |

龚钢军, 孙毅, 蔡明明, 等. 面向智能电网的物联网架构与应用方案研究[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(20): 52-58. |

| [17] |

Ben-Daya M, Hassini E, Bahroun Z. Internet of Things and Supply Chain Management: A Literature Review[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(15-16): 4719-4742. DOI:10.1080/00207543.2017.1402140 |

| [18] |

宁津生, 王正涛. 从测绘学向地理空间信息学演变历程[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1213-1218. |

| [19] |

李德仁. 展望大数据时代的地球空间信息学[J]. 测绘学报, 2016, 45(4): 379-384. |

| [20] |

李德仁, 沈欣, 李迪龙, 等. 论军民融合的卫星通信、遥感、导航一体天基信息实时服务系统[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2017, 42(11): 1501-1505. |

| [21] |

李德仁. 展望5G/6G时代的地球空间信息技术[J]. 地球信息科学学报, 2019, 48(12): 1475-1481. |

| [22] |

李德仁. 论时空大数据的智能处理与服务[J]. 地球信息科学学报, 2019, 21(12): 1825-1831. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45