| 市县级自然资源地理块数据研究与应用 |

2. 东莞市自然资源局, 广东 东莞, 523000

2. Dongguan Municipal Bureau of Natural Resources, Dongguan 523000, China

近几年国家陆续开展了多规合一[1, 2]、多审合一、时空大数据与云平台[3]等工作的研究与部署,旨在消除部门间的职能冲突、信息壁垒,取得了一定成效,但是在数据资源的清理融合和高效应用上,没有形成更成熟更高效的解决方案。当前地理学与地理信息科学的发展和融合,让地理信息从空间+属性的静态形式向时空、相互关系、历史演变的多元形式进化[4],这为解决上述疑难提供了思路。本文通过自然资源数据的深度融合研究,以自然资源地理块为单位,串联自然资源的全生命周期管理[5, 6],融入规划、现状、权属、社会经济与自然地理要素属性,分层次、分类别重构自然资源地理数据,形成自然资源管理的“一张图”,可用于土地收储、城市更新、空间规划、资源调控与实时监测等主要业务,为自然资源部门和城市管理部门提供快速决策模型,也是部门间信息共享共用的自然资源政务服务的地理底图,可以降低网上信息查询与分析计算的时间成本,提升信息化效率。

1 数据源选取本文设计的自然资源地理块数据,是基于块数据、地理实体的技术理论[7-9],以自然资源管理地块为单位,承载其规划、现状、权属、业务、经济社会等信息。自然资源地理块数据是应用决策型的数据,是基于原始业务数据融合、再生产的新数据,它基本继承了原始业务数据的位置、边界、属性,并进行了性质的再划分,更适应自然资源管理的查询、决策。

具体参照以下源数据:

1) 行政界线,用来界定行政管理区域;

2) 村庄调查、工业园调查、小山小湖调查成果用来界定特征管理区域;

3) 土地利用总体规划,用来界定基本农田等非建设区和可建设区;

4) 城市总体规划,用来界定生态保护区、水源保护区、自然保护区等生态底线;

5) 控制性详细规划,用来界定未建的可建设区管理单元;

6) 历史文化保护、海洋保护等专项规划,用来界定特定管理单元;

7) 地籍图、不动产登记数据库、房地一体调查数据库,用来界定管理单元的范围、权属、用途等;

8) 用地选址、用地报批、土地储备、规划条件、项目供地、规划许可等业务数据,用来梳理土地管理全生命周期,形成历史业务链条;

9) 地形图、影像图、三维图,用来提取建筑物、公共设施等要素;

10) 公安系统“二标四实”数据,用来挂接管理单元和建筑物的标准地址、人口数量、实有单位等社会属性。

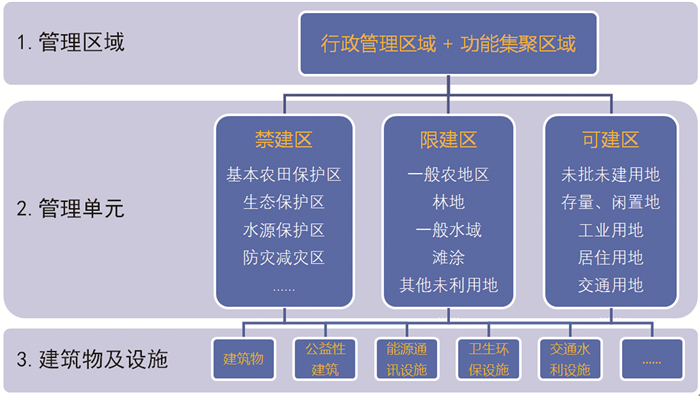

2 数据架构与实现 2.1 数据架构自然资源地理块数据的数据结构设计突出规划管控和全生命周期管理的导向,融合现状、权属、业务审批、社会管理等要素。总体上分为3个层级,分别是管理区域、管理单元、建筑物及设施。3个层级地理实体之间形成几何包容关系,建筑物和设施位于某个管理单元内,管理单元又位于某个管理区域内,形成树状结构,如图 1所示。

|

| 图 1 自然资源地理块数据架构图 Fig.1 Architecture Diagram of Natural Resources Geographic Block Data |

1) 管理区域。管理区域分为行政管理区域和功能集聚区域。行政管理区域包含市属行政功能片区、镇(街道)、村(社区)以及学区、供水供电区、治安管辖区等,这些区域界线直接采用相关权威部门的数据即可。功能集聚区域,是以生产、生活、生态等“三生”空间为总体分类的人类活动区域,也是土地用途管制向国土空间用途管制转变、地类管制向功能空间管控转变的体现[10]。

2) 管理单元。管理单元是自然资源地理块数据的核心,总体上分为禁建区、限建区、可建区3类[11]。禁建区是工业和商业活动的禁区,是底线,包括基本农田保护红线、生态保护红线、自然保护区、水源保护区、海洋生态保护区等范围;限建区是一般农用地或未利用地,可细分为园地、林地、水面、滩涂、草地等;可建区是规划上用作建设用地的土地,已建部分按照用途可细分为商业、商住、工业、公共建筑、个人住宅、仓储、采矿、军事、宗教等类别,未建部分按照用地手续办理情况可细分为未批未建用地、批而未供未建用地、供而未用用地。管理单元属性结构较为复杂,包括地理属性、规划属性、权属属性、现状与社会属性、业务属性、融合属性等。管理单元属性结构如图 2所示。

|

| 图 2 管理单元属性结构图 Fig.2 Structure Chart of Management Unit's Attributes |

3) 建筑物和设施。建筑物是承载人口、经济等社会属性的关键地理对象,公共设施是控制性详细规划必须参考的因素,在国土空间规划理念遵循“物质空间规划与社会经济规划相结合”的背景下[12],建筑物与设施地理数据尤其重要。建筑物以首层基底为几何面对象,属性结构上包括地理编码、标准地址、建筑结构、地上地下层数、建筑面积、基底面积、权属、实际用途、实际使用人、行业代码、人口类别、人口数量等。设施从几何上包括点、线、面,对象上涵盖教育、医疗、交通、绿化、水利、能源通信等,如卫生站(点)、幼儿园(面)、轨道中心线(线)、大坝中心线(线)、通信塔(点)、停车场(面)、加油站(面)等。

2.2 数据生产流程自然资源地理块数据生产过程包括源数据收集与分析处理、管理单元划定、建筑物处理、设施信息采集、管理区域融合等环节。

1) 在源数据收集与分析处理阶段,需要尽可能收集所涉及的数据资料,统一到2000国家大地坐标,拓扑处理数据内部的线面矛盾,规范属性字段数值。

2) 管理单元划定时,首先,参照土地利用规划和城市总体规划,将禁建区所涉及的基本农田、生态保护、水源保护等范围圈定,原则上红线不能修改,如果核对最新影像有少许偏差,可以微调。然后,参照土地利用总体规划,将一般农用地、林地、水域、未利用地等限建区划出来,可以参照最新影像,对城乡结合部进行细微调整。限建区内的管理单元应参照三调的地类进行区分,微小的、狭长的图斑可以综合到相邻大图斑。再次,参照地籍图和影像,对可建区进行细分。完整的宗地,有围墙等明显界址点的,可直接沿用地籍图的图形,无明显界址点有建筑物的,可参考控制性详细规划的用地单元来划定。可建区内已建的部分原则上按照实际建成的范围圈定管理单元,未建的部分可参照供地、登记、详规数据来划定管理单元。个人住宅可以按照集聚范围、建设年代等综合成一个个管理单元。

3) 建筑物处理阶段的主要工作是检查重构建筑基底面、处理建筑附属设施、计算建筑总面积、挂接属性信息。一栋建筑物只能有一个建筑基底面,不能因为建筑分层而设立多个面要素,不利于管理,特殊的裙楼可以依据不同的用途设立多个面。挑楼、阳台、楼顶设施等计算建筑总面积的附属设施应做好拓扑检查,一个设施只能对应一栋建筑物。根据基底面和附属设施面可以精确计算建筑总面积,可以做后续的拆迁成本核算、容积率计算等。设施信息采集主要依靠地形图或基础地理信息数据库,人工或自动提取相关设施的点、线、面要素,并判别、量算其材料、宽度、类别等属性。

4) 管理区域处理阶段,除了直接使用的行政管理区域界线外,功能集聚区域需要根据上面的管理单元进行再聚合,主要是居住区、产业区、商业区、行政办公区、休闲绿化区等主体功能区域。

2.3 关键技术1) 数据融合。自然资源地理块数据的生产采用计算机辅助和人工处理相结合方式。地理图形数据融合技术[13]是自动化处理的关键,对图形较为规则的业务审批数据,按照上述作业流程确定融合顺序后,开展几何特征融合处理和属性特征融合处理,可大大节省工作量。对不规则的禁建区、限建区则不适用。

2) 地理要素编码。地理对象用空间几何图形来抽象表达,但是地理对象是复杂的,因为跨区域、多尺度、时态变化等因素,一个地理对象通常由一个或多个地理要素组成,地理要素编码就是唯一标识每个地理要素的“身份证”。地理要素编码应稳定,不能随业务管理政策的变化而变化。全球统一编码,以“什么时间+什么位置+什么对象”的方式组合编码,可以达到上述要求。其中时间采用8位数字表示年月日,位置采用开放位置编码技术(open location code,OLC)[14],11位编码表达的区域,约为3.4 m×2.7 m,完全满足自然资源管理需求。对象分类编码采用《广东省自然资源一体化数据分类与编码指南》的14位编码。

3) 时态特征。地理块数据的每一个要素都具备时态特征,包括产生时间、消亡时间、采集时间、入库时间、变更时间等。根据时态特征和算法,可以追溯任一区域任意时间的地理特征,如土地利用、生态保护、建筑物与设施演变等,形成现实与历史数据的完整体系,是土地时空动态演变[15]的核心参数。

4) 存量土地标识。“还有多少地可用”是城市管理者最需要掌握的信息,这些地分布在哪里、面积有多少、大面积有多少块、周边环境怎样、立项信息等。存量土地标识[16]将原先分散的信息进行整合,分类梳理出可新增建设用地、批而未供土地、供而未用闲置土地、低效老旧用地等信息,在政府部门每年作发展用地规划时起到精确高效的指导作用。

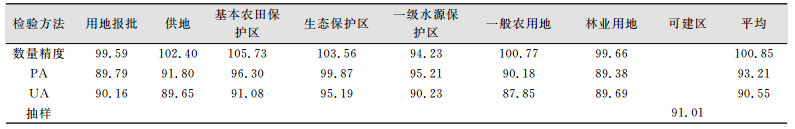

3 成果检验与应用本文以东莞市环同沙片区约80 km2区域进行研究试验,共划定管理单元2 259个、建筑物34 876栋、设施点213个(容量2 893)、功能集聚区域185个。成果检验采用统计值比对和人工抽样方式,对基本农田、生态保护、水源保护等禁建区,农用地、未利用地等限建区进行分类汇总,然后比对原始数据的汇总值和图斑重叠率,对可建区进行抽样核查,检查范围、属性与源数据的一致性。检验结果如表 1所示,其中数量精度指成果中某一类的统计面积占源数据中该类统计面积的比例;PA(producer’s accuracy)为生产者精度,指成果中某一类的正确部分面积(成果与源数据重叠)占源数据中该类统计面积的比例;UA(user’s accuracy)为用户精度,指成果中某一类的正确部分面积占成果中该类面积的比例。

| 表 1 成果检验精度统计/% Tab.1 Accuracy Statistics of Results Inspection/% |

|

从表 1结果可以看到,禁建区内的基本农田、生态保护、水源保护因为多头管理,存在相互交叉、图形不规则、多边多角等问题,融合后的禁建区与源数据存在一定偏差,需要在新的国土空间规划编制中解决。总体上,融合后的自然资源地理块数据基本吻合原始的来源数据,在总量、位置上与原资料保持较高重合度,证明了数据可靠性,可以作为应用决策的数据底板。

4 结束语本文设计了一套自然资源管理的新的数据体系,整合了原国土、规划、海洋、不动产的核心数据,梳理了多业务之间的关联关系,对土地管理生命周期和土地资源利用与管控具有较高的应用价值,可以支撑线上精准决策、信息共享查询。但该研究成果还存在一些问题,未来需要不断完善。主要有以下两点:

1) 该数据体系基于原土地利用总体规划、原城市总体规划,在新的国土空间规划完成并实施后,需要重新核定和完善禁建区、限建区及部分可建区内的地理对象。

2) 该数据体系没有对山、水、林、田、湖、草等自然资源做深入的界定与信息标识,待国家统一自然资源调查监测技术标准并实施后,需将这部分内容融入本数据体系,并向三维数据体系过渡,以适应地表、地下自然资源调查监测的需要。

| [1] |

史家明, 范宇, 胡国俊, 等. 基于"两规融合"的上海市国土空间"四线"管控体系研究[J]. 城市规划学刊, 2017(S1): 31-41. |

| [2] |

詹庆明, 韩雯雯, 赵中元, 等. "两规合一"中用地分类现状数据转换研究[J]. 测绘地理信息, 2018, 43(6): 1-7. |

| [3] |

刘艳芳, 方飞国, 刘耀林, 等. 时空大数据在空间优化中的应用[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(3): 7-20. |

| [4] |

闾国年, 袁林旺, 俞肇元. 地理学视角下测绘地理信息再透视[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 549-1 556. |

| [5] |

蔡先娈, 李钢, 尹鹏程. 土地管理业务全要素生命周期模型研究[J]. 中国土地科学, 2013, 27(12): 46-51. |

| [6] |

尹鹏程, 李钢, 黄亮, 等. 土地业务全程管理模式研究[J]. 中国土地科学, 2009, 23(10): 59-65. |

| [7] |

陈刚. 块数据的理论创新与实践探索[J]. 中国科技论坛, 2015(4): 46-50. |

| [8] |

赵云鹏, 孙群, 刘新贵, 等. 面向地理实体的语义相似性度量方法及其在道路匹配中的应用[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2020, 45(5): 728-735. |

| [9] |

于天星, 李锐, 吴华意. 面向对象的地理实体时空位置多粒度表达[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(9): 1 208-1 216. |

| [10] |

张晓玲, 吕晓. 国土空间用途管制的改革逻辑及其规划响应路径[J]. 自然资源学报, 2020, 35(6): 1 261-1 272. |

| [11] |

张媛媛, 王国恩, 黄经南. 我国城市禁限建区规划实践与思考[J]. 规划师, 2016, 32(4): 55-61. |

| [12] |

秦萧, 甄峰, 李亚奇, 等. 国土空间规划大数据应用方法框架探讨[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2 134-2 149. |

| [13] |

陈换新, 孙群, 肖强, 等. 空间数据融合技术在空间数据生产及更新中的应用[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2014, 39(1): 117-122. |

| [14] |

Samal A, Seth S, Cueto K. A Feature-Based Approach to Conflation of Geospatial Sources[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2004, 18(5): 459-489. DOI:10.1080/13658810410001658076 |

| [15] |

楚建群, 胡天汇, 叶子君, 等. 2019年土地科学研究重点进展评述及2020年展望——土地资源利用与空间规划分报告[J]. 中国土地科学, 2020, 34(2): 84-92. |

| [16] |

方勇, 王昆. 准存量建设用地的困与谋——以武汉市新城区为例[J]. 上海国土资源, 2017, 38(1): 25-28. |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46