| GF-1 WFV与Landsat 8 OLI NDVI交互比较与定量关系研究 |

2. 河北工程大学矿业与测绘工程学院,河北 邯郸, 056038

2. College of Mining and Mapping Engineering, Hebei University of Engineering, Handan, 056038, China

随着各种新型传感器的相继升空,不同数据之间的交互比较成为研究热点。相比单波段数据,不同波段间运算的综合对比更具应用价值,研究范围涉及土地利用、生态环境、地域研究、气象等多个领域[1-3]。由于植被在全球生态系统中起着至关重要的作用,故基于植被指数开展的生物量估计、植被长势监测等研究较为普遍。刘远等[4]基于归一化植被指数(normalized differential vegetation index, NDVI)对比分析了AVHRR(advanced very high re-solution radiometer)、SPOT(systeme probatoire d’observation de la terre)和MODIS(moderate resolution imaging spectrometer)3种数据间的植被响应特征差异与定量关系,得出3种NDVI数据反映的植被变化趋势基本一致,且MODIS与SPOT的NDVI线性关系最强;Tenkabail[5]通过比较发现,IKONOS和ETM+(enhanced thematic mapper)传感器的NDVI数据具有较高的相关性,并进一步研究了两种NDVI数据传感器模型方程的关系。从现有研究来看,不同传感器之间的交互研究主要以MODIS、TM(thematic mapper)/ETM+、SPOT和QUICKBIRD等国外遥感数据为主[6-8],但国内传感器开展的研究较少。徐涵秋等[9]通过分析NDVI差异发现资源三号(ZY-3)相比高分一号,整体具有更高的植被信息量与探测信号;赵凯等[10]研究了环境一号A/B星CCD(charge coupled device)与Landsat TM/ETM+植被指数的交互比较,结果表明,两种传感器对应的植被指数之间存在显著线性正相关的关系;在此基础上,孙斌等[11, 12]进一步研究了国内外传感器数据的差异性。

采用Landsat NDVI数据进行地表覆被信息提取是遥感应用的重要组成部分,但因云层覆盖、影像质量及重访周期等因素的影响,长时间序列遥感数据周期性监测效果和质量往往受到限制。考虑到国内高分遥感数据与Landsat数据间植被指数的研究尚少,本文重点研究了GF-1 WFV(wide field view multispectral camera)与Landsat 8 OLI(operational land imager)在NDVI数据间的交互比较,并寻求同分辨率(30 m)下GF-1与Landsat 8两传感器NDVI之间的定量关系,使其植被观测结果互为补充成为可能,为弥补Landsat 8缺失数据构建高分辨率时序NDVI提供了新思路。

1 研究区域、数据与方法 1.1 研究区概况本文选取了位于河北省中南部平原的石津灌区及南端的邯郸市内10个县区作为实验区域。石津灌区地势平坦,交通方便,区域内共涵盖石家庄、邢台、衡水3个地市,其地理位置介于114°50′E~115°50′E和37°30′N~38°10′N,面积约为4 174.48 km2,主要灌溉作物为冬小麦、棉花等,西部和北部地区种植有少量林地。邯郸市地理位置介于113°29′E~115°01′E,36°07′N~37°01′N,西部为丘陵地区,以森林覆盖为主,东部平原地区广阔,种植有大面积农田作物。

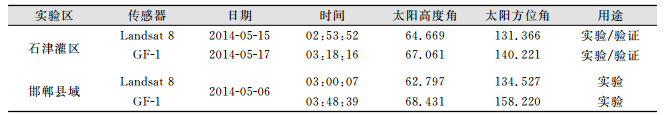

1.2 数据获取及预处理实验所用Landsat 8与GF-1均为多光谱数据,空间分辨率分别为30 m、16 m。为了准确对比两种卫星传感器的对地观测能力,尽可能获取同期影像。实验影像对参数如表 1所示。

| 表 1 交互比较影像对参数 Tab.1 Parameters of Interactive Comparison Images |

|

遥感影像在获取过程中,除地物变化引起的影像辐射值变化外,不变地物在不同时相影像中的辐射值也会产生差异。考虑到数据质量、重访周期等客观因素的影响,石津灌区内Landsat 8与GF-1影像对采集时间相差仅两天,地物变化影响可忽略不计,为了有效减弱非地物变化造成的辐射值改变,针对影像对采用辐射校正、大气校正等一系列预处理来减少采样时太阳高度角、气溶胶等因素的影响[13]。GF-1数据的预处理主要为辐射校正、大气校正。Landsat 8多光谱数据除进行辐射校正、大气校正外,还需以GF-1多光谱影像为基准进行地理配准,配准误差限制在0.5个像素以内。对预处理后的Landsat 8和GF-1多光谱数据计算NDVI植被指数为:

| $ \text{NDVI}=\frac{{{\rho }_{\text{nir}}}-{{\rho }_{\text{red}}}}{{{\rho }_{\text{nir}}}+{{\rho }_{\text{red}}}} $ | (1) |

式中,ρnir为近红外波段表观反射率;ρred为红光波段表观反射率;并对NDVI取值范围[-1, 1]之外的无效值以空值替换,不参与数据统计。

1.3 实验思路与方法实验所用Landsat 8与GF-1数据的空间分辨率不同,导致点对点的像元值比较无法一一匹配,故在两幅影像上选取范围相同的样区,并以各样区内像元均值进行对比,在解决像元值匹配问题的同时,也减小了因传感器空间分辨率不一致带来的尺度差异。实验基于整体尺度分别在两个实验区的GF-1 16 m多光谱影像上均匀选取NDVI样区,用于研究GF-1与Landsat 8的NDVI特征差异。其中,石津灌区内选取128个样区,主要涵盖耕地、林地、居民地用地类型;邯郸县域内选取100个样区,主要涵盖耕地、林地、居民地、水体、裸地用地类型。每个样区均包含数百个像元。

为精确研究不同地类间Landsat 8与GF-1的植被探测规律,本文基于地类尺度分别在两个实验区的GF-1的16 m多光谱影像上重新选取小范围样本250个,含耕地、林地、居民地、裸地、水体各50个样区,每个样区含数十个像元,尽量保证样区内地物单一性。为了更有利多源数据协同应用,减少空间分辨率差异带来的误差,将GF-1的NDVI影像重采样至30 m,以研究同一空间分辨率下Landsat 8与GF-1的NDVI定量关系。

基于样区NDVI统计数据,从数值和变化趋势两方面分别评价Landsat 8和GF-1的NDVI统计特征值(最小值、最大值、动态范围、均值、标准差),采用相关系数R2和回归方程拟合其相关程度,并以均方根误差(root mean square error, RMSE)反映样本精密度,以偏差率(ME)描述数据之间强弱关系,衡量指标R2、RMSE、ME计算公式分别为:

| $ \left\{ \begin{align} & {{R}^{2}}=\frac{{{[\sum\limits_{i=1}^{N}{({{X}_{i}}-\overline{X})({{Y}_{i}}-\overline{Y})}]}^{2}}}{[\sum\limits_{i=1}^{N}{{{({{X}_{i}}-\overline{X})}^{2}}}][\sum\limits_{i=1}^{N}{{{({{Y}_{i}}-\overline{Y})}^{2}}}]} \\ & \text{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^{N}{{{({{X}_{i}}-{{\widehat{X}}_{i}})}^{2}}}} \\ & \text{ME}=\frac{{{L}_{\text{NDVI}}}-{{G}_{\text{NDVI}}}}{{{L}_{\text{NDVI}}}} \\ \end{align} \right. $ | (2) |

式中,Xi、Yi为NDVI样点值;X、Y为NDVI样本均值;

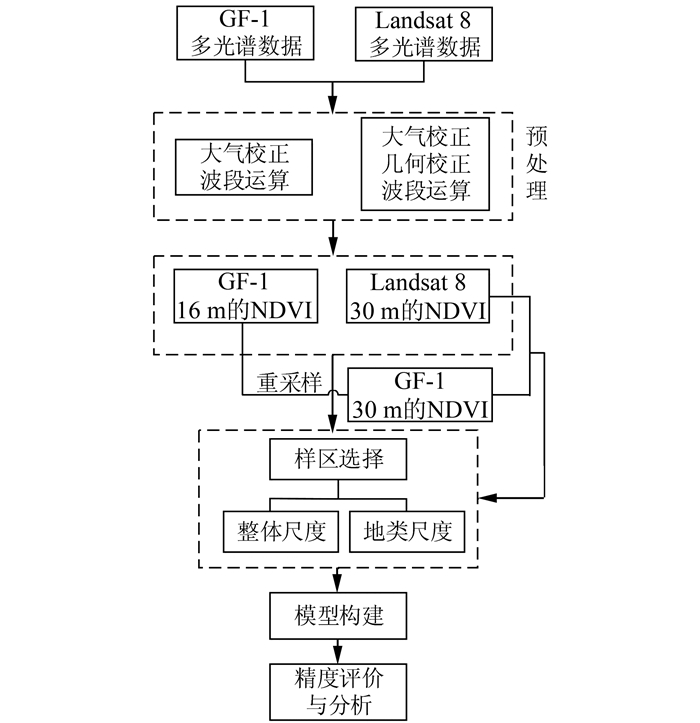

本研究主要从整体和地类两个尺度进行NDVI对比分析,试图找出不同传感器NDVI数据的特征差异,进而分析Landsat 8与GF-1的NDVI影像互补的转换方程,实验思路如图 1所示。

|

| 图 1 研究技术流程图 Fig.1 Flow Chart of Research Methodology |

2 结果与分析

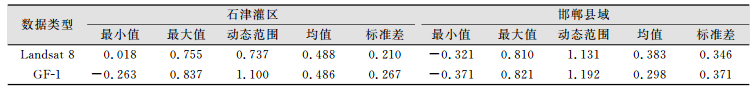

1) 多源NDVI交互比较研究。实验计算并统计了整体尺度下两个实验区的样区NDVI特征值,如表 2所示。参考前人已有研究结果,以动态范围差异表征传感器探测信息量多少,均值差异反映探测植被信号强弱[14]。分析NDVI统计特征值,发现GF-1 NDVI动态范围明显高于Landsat 8,表明高分数据获取的地物信息量多,地物可分性更高;从均值来看,Landsat 8的NDVI略高于GF-1的NDVI,但相差不大,说明Landsat 8与GF-1获取植被信号采用了基本相似的规则,且Landsat 8探测植被信号能力更强。比较NDVI最值发现,石津灌区的NDVI样区仅在GF-1数据中体现出负值,另外在GF-1、Landsat 8中最小像元值分别为-0.363、-0.002 9,考虑到NDVI统计值为样区均值,又Landsat 8的NDVI负值较小,可能导致Landsat 8最值无负值,这与石津灌区内无大范围负值区域(如大面积水域)和统计单元尺度有关,相比之下邯郸县域内均有负值体现。

| 表 2 Landsat 8和GF-1的NDVI统计特征值 Tab.2 Statistical Characteristics of NDVI Between Landsat 8 and GF-1 Data |

|

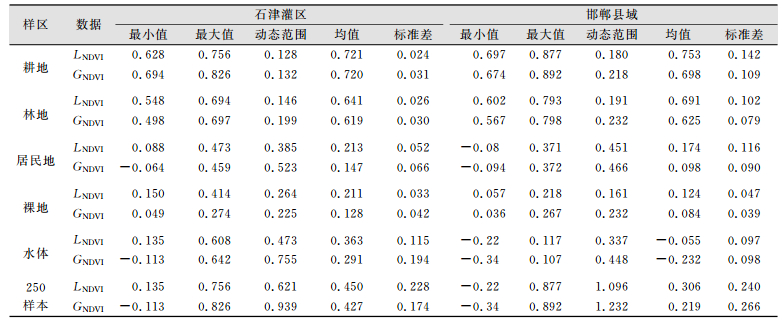

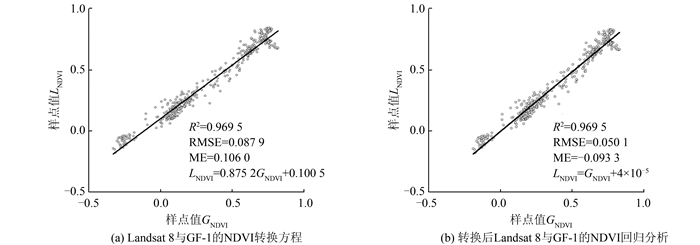

2) Landsat 8与GF-1 NDVI定量关系研究。实验分别计算并统计了两个实验区地类尺度下250个小范围样区的NDVI特征值,如表 3所示,LNDVI表示Landsat 8的NDVI值,GNDVI表示GF-1的NDVI值。并以各样区NDVI均值作散点图(图 2)进行线性回归分析,研究30 m空间分辨率下GF-1的NDVI与Landsat 8的NDVI所遵循的关系模型。图 2中,LNDVI代表Landsat 8的NDVI值,GNDVI分别代表GF-1的NDVI及其拟合值。

| 表 3 基于小范围样区的Landsat 8与GF-1的NDVI统计特征值 Tab.3 Small Sample-Based Comparison of NDVI Between Landsat 8 and GF-1 Data |

|

|

| 图 2 Landsat 8与GF-1的NDVI转换方程及拟合结果 Fig.2 Conversion Model of NDVI Between Landsat 8 and GF-1 and Relationship of NDVI Between Two Sensors After Conversion |

从表 3中得出,各类样区NDVI标准差均在0.2以下,反映出同一地类的NDVI样本值精确度较高。除裸地外,其他不同地物类型与样本整体具有一致的NDVI特征差异性:Landsat 8相比GF-1整体具有更高的NDVI均值,其探测植被信号更强;GF-1的NDVI动态范围总体高于Landsat 8,其获取的地物信息量更多,探测植被信号更敏感。重采样前后GF-1与Landsat 8所遵循植被探测规律基本一致。

从图 2(a)中可以看出,相同空间分辨率下Landsat 8与GF-1的NDVI高度线性相关,线性关系为LNDVI=0.875 2GNDVI+0.100 5,其R2值为0.969 5。从图 2(b)可以看出,经线性方程转换后,对GF-1的NDVI拟合数据与Landsat 8 NDVI作回归分析,线性关系为LNDVI=GNDVI+4×10-5,其相关系数R2未发生变化,衡量指标RMSE由0.087 9下降到0.050 1,ME值由0.106 0下降到-0.093 3,说明GF-1的NDVI拟合数据与Landsat 8的NDVI一致程度增大,更有利于两种传感器NDVI数据的交互使用。

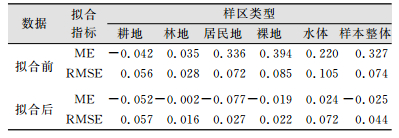

3) 重构影像精度评价。已有研究更多的是基于不同空间分辨率进行多源传感器植被指数或单波段数据互补的探讨[15-17],但多源传感器空间分辨率差异可能会对数据交互使用造成一定误差。为验证NDVI重构精度,本研究基于前文研究所得转换方程,对石津灌区内250个GF-1的30 m的NDVI样区数据进行线性拟合,统计GF-1的NDVI拟合前后与Landsat 8的NDVI相关程度评价指标,如表 4所示。

| 表 4 Landsat 8与GF-1的NDVI拟合指标统计 Tab.4 Statistics of Fitting Index Between Landsat 8 and GF-1 NDVI Data |

|

由表 4对比拟合指标差异得出,除耕地外,拟合后RMSE与ME值较拟合前显著减小,表明GF-1的NDVI线性拟合值与Landsat 8的NDVI值一致程度提高;相比GF-1的NDVI,拟合NDVI值整体呈增大趋势,甚至超过Landsat 8的NDVI值,有效缩小了GF-1与Landsat 8植被信号探测能力间的差异。

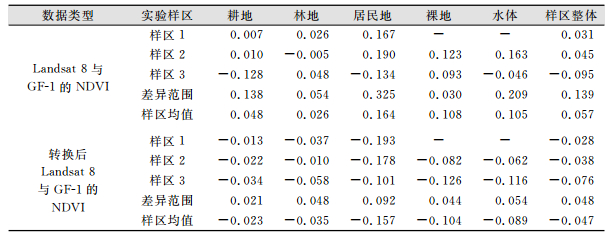

为进一步验证研究结果的可靠性,从石津灌区遥感影像中随机选取3块样区影像分别对GF-1的30 m的NDVI进行线性拟合,应用ISOData方法对石津灌区GF-1的16 m多光谱影像进行非监督分类[18, 19],迭代次数设置为20次,用地类型数量为5类(耕地、林地、居民地、裸地、水体),得到研究区内各地类矢量边界,以进行基于地类尺度的NDVI偏差率分析。使用前文所选石津灌区内250个小范围样本检验分类精度,所得整体分类精度为79.385 6%,Kappa系数为0.727 6。统计Landsat 8与GF-1的NDVI不同地类及样区整体ME值,如表 5所示,其中,样区1包含裸地、水体较少,为避免偶然误差,在此不作统计。

| 表 5 3幅样区影像拟合数据偏差率对比 Tab.5 ME Comparison of Fitting Data in Three Sample Images |

|

对比3块样区ME均值,除林地外,GF-1的NDVI拟合数据与Landsat 8的NDVI数据间关系增强,且相对GF-1的NDVI原始数据,各样区ME值总体由正值转变为负值,说明GF-1拟合数据NDVI值整体增大,与前文基于250个小范围样本对GF-1的NDVI进行拟合后所得结论一致;此外,从ME统计值及差异范围来看,不同样区内同一地物类型ME值相差较大,呈现出明显的区域差异性,除裸地外,GF-1的NDVI拟合数据在一定程度上缩小了与Landsat 8的NDVI间的区域差异程度。

3 植被指数差异原因分析基于两传感器的NDVI定量差异,本文分别从以下3方面进行研究分析。

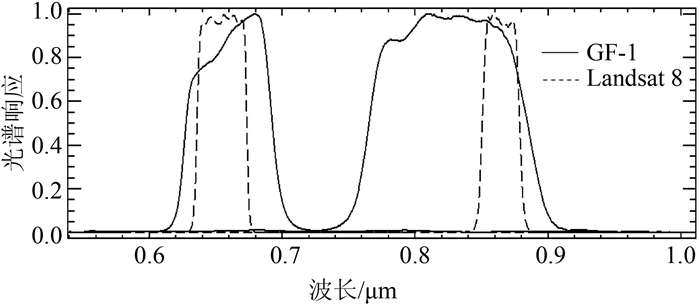

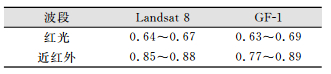

1) 光谱差异。绘制两传感器在近红外与红光波段的光谱响应函数(图 3)并统计波长分布(表 6),从图 3中直观地看出,GF-1两波段涵盖了对应Landsat 8的波谱范围,相同波段波长范围不同,可能导致不同传感器接收同一地物辐射值时产生差异,间接影响NDVI指数计算。一般植被在0.68 μm的红光波段附近有明显的吸收带,在0.68~0.75 μm处于红边区域,在0.8~1.3 μm范围内高反射。植被红边所在区域内,红光波段反射率增强,近红外波段反射率有所降低[20]。由表 6可知,GF-1红光波段、近红外波段的上下限处于植被红边效应所在区间(0.7~0.75 μm),依此计算的NDVI值有所降低,并出现整体小于Landsat 8的NDVI值的趋势。

|

| 图 3 Landsat 8和GF-1红光和近红外波段光谱响应函数 Fig.3 Spectral Response Function of Red and Near Infrared Band of Landsat 8 and GF-1 |

| 表 6 Landsat 8和GF-1波长分布/μm Tab.6 Wavelength of Landsat 8 and GF-1/μm |

|

此外,图 3中反映出Landsat 8在红光波段、近红外波段处曲线较为平稳,接收辐射信号的能力相对稳定。GF-1则表现为红光波段由低升高的波动性与近红外波段持续平缓的稳定性,这可能导致两传感器近红外与红光波段反射率的差异,进而表现为NDVI指数的差异。

2) 空间分辨率差异。空间分辨率高低直接影响植被指数动态范围及接收信息量差异,通常分辨率越高,传感器探测微小细节的能力越强,表现为光谱动态范围越大,接收的信息量越多。实验数据所得结果中,两传感器植被指数动态范围差异与传感器空间分辨率差异具有内在一致性。

3) 样本差异。理论上,样区应选取面积相等或等量像元的区域进行分析,但由于样区形状不规则,不足整个的像元将补足计入统计,导致不同传感器数据的个别对应样区内像元数量不成比例,可能会对样区内NDVI统计数据产生一定影响;此外,单个样区内可能包含多个地物种类,不同空间分辨率的Landsat 8与GF-1对混合地物探测信号的敏感程度不同,间接影响其样本数据的统计以及两传感器数据的交互研究。

4 结束语为方便多源数据协同应用,本研究基于30 m空间分辨率下Landsat 8与GF-1的NDVI样本值,精确构建出两传感器NDVI拟合模型,为构建高分辨率时序NDVI提供了技术支撑。在今后的实际应用中需要使用更长时间序列、更多区域的影像对来调整转换方程参数,并检验方程的可靠性。

此外,通过比较两传感器的植被探测能力,得出其NDVI差异性具体表现在:Landsat 8探测植被信号更强,GF-1获取的地物信息量更多。传感器在红光和近红外波段的光谱响应函数、空间分辨率以及样区选取差异可能是导致其NDVI差异的主要原因。同时实验表明,两传感器NDVI数据间存在区域差异性,且高分拟合数据可以有效减少差异程度。在GF-1与Landsat 8的交互使用中,有必要进行NDVI定量关系转换,以减少传感器间差异。

| [1] |

袁愈才, 周晓光, 杨小晴, 等. 基于ERDAS平台的NDVI植被覆盖变化检测[J]. 测绘信息与工程, 2011, 36(5): 11-13. |

| [2] |

杨斌, 王金生, 詹金凤. Landsat-5遥感卫星波段组合与比值分析在汶川地震前后的应用[J]. 航天返回与遥感, 2014, 35(1): 81-90. DOI:10.3969/j.issn.1009-8518.2014.01.011 |

| [3] |

王瑜, 孟令奎. 基于MODIS的区域动态干旱监测方法[J]. 测绘信息与工程, 2010, 35(4): 20-22. |

| [4] |

刘远, 周买春. AVHRR、SPOT-VGT和MODIS 3种NDVI遥感数据在韩江流域的对比分析[J]. 华南农业大学学报, 2015, 36(1): 106-112. |

| [5] |

Thenkabail P S. Inter-Sensor Relationships Between IKONOS and Landsat-7 ETM+ NDVI Data in Three Ecoregions of Africa[J]. International Journal of Remote Sensing, 2004, 25(2): 389-408. |

| [6] |

杨培玉, 陈圣波, 吴琼, 等. 城市地区ETM和QUICKBIRD影像NDVI值比较研究[J]. 遥感技术与应用, 2008(5): 533-536. |

| [7] |

Brown M E, Pinzon J E, Didan K, et al. Evaluation of the Consistency of Long-Term NDVI Time Series Derived from AVHRR, SPOT-Vegetation, SeaWiFS, MODIS, and Landsat ETM+ Sensors[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015, 44(7): 1 787-1 793. |

| [8] |

侯美亭, 赵海燕, 王筝, 等. 基于GIMMS、VGT和MODIS的中国东部植被指数对比分析[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(2): 290-299. |

| [9] |

徐涵秋, 刘智才, 郭燕滨. GF-1 PMS1与ZY-3 MUX传感器NDVI数据的对比分析[J]. 农业工程学报, 2016, 32(8): 148-154. |

| [10] |

赵凯, 徐剑波, 赵之重, 等. HJ-1A/B CCD与Landsat TM/ETM+植被指数的交互比较[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(4): 674-680. |

| [11] |

孙斌, 李增元, 郭中, 等. 高分一号与Landsat TM数据估算稀疏植被信息对比[J]. 遥感信息, 2015, 30(5): 48-56. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2015.05.008 |

| [12] |

宋军伟, 张友静, 李鑫川, 等. 基于GF-1与Landsat-8影像的土地覆盖分类比较[J]. 地理科学进展, 2016, 35(2): 255-263. |

| [13] |

王中挺, 李小英, 李莘莘, 等. GF-1星WFV相机的快速大气校正[J]. 遥感学报, 2016, 20(3): 353-360. |

| [14] |

Xu Hanqiu, Zhang Tiejun. Assessment of Consistency in Forest-Dominated Vegetation Observations Between ASTER and Landsat ETM+ Images in Subtropical Coastal Areas of Southeastern China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, 168(1). DOI:10.1016/j.agrformet.2012.08.012 |

| [15] |

苏涛, 冯绍元, 徐英. IRS-P6 LISS-3和Landsat-5 TM两种多光谱传感器影像数据的对比分析[J]. 遥感技术与应用, 2012, 27(6): 887-895. |

| [16] |

Leeuwen W J D V, Orr B J, Marsh S E, et al. Multi-Sensor NDVI Data Continuity: Uncertainties and Implications for Vegetation Monitoring Applications[J]. Remote Sensing of Environment, 2006, 100(1): 67-81. DOI:10.1016/j.rse.2005.10.002 |

| [17] |

李春华, 徐涵秋, 陈荔聪. ASTER和Landsat-7ETM+两种多光谱传感器影像的交互对比[J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(9): 2 518-2 524. |

| [18] |

杨鑫. 浅谈遥感图像监督分类与非监督分类[J]. 四川地质学报, 2008(3): 251-254. DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2008.03.020 |

| [19] |

董婷, 焦利民, 许刚. 基于分层分类法提取城市裸地信息[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(4): 56-61. |

| [20] |

Filella I, Penuelas J. The Red Edge Position and Shape as Indicators of Plant Chlorophyll Content, Biomass and Hydric Status[J]. International Journal of Remote Sensing, 2007, 15(7): 1 459-1 470. |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44