| 天津市北斗地基增强系统的构建 |

全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)凭借其高精度、全天候、高效率、多功能、操作简便的优点广泛应用于国家安全和国民经济的许多方面。但是在一些特殊应用领域,如对进近着陆精度和可靠性要求极高的航空领域,仅仅依靠GNSS系统无法满足其高精度定位的需求,因此出现了许多GNSS增强系统,以提高GNSS系统的导航定位性能[1, 2]。GNSS地基增强系统是参考站位于地面的对GNSS进行功能增强的运行系统,北斗地基增强系统由国家统一规划建设,以北斗卫星导航系统为主并兼容其他GNSS卫星导航系统[3]。自北斗导航定位系统提供服务以来,我国陆续建立了国家北斗地基增强系统以及湖北、江苏、深圳等多个区域北斗地基增强系统[4, 5]。为了维持天津市2000国家大地坐标系坐标框架并实时提供该精度的导航服务,天津市目前业已建成北斗地基增强系统。本文对该系统的原理、系统构建及其关健技术进行了分析。

1 GNSS增强系统原理GNSS增强系统根据原理的不同可分为两类:差分增强系统和伪卫星系统[6]。差分型系统是基于位置、伪矩、载波相位、相位平滑伪矩等差分方法对测距误差进行修正,使接收机获得更高的定位精度, 主要包括广域增强系统、局域差分系统、联合精密接近系统和连续运行卫星定位服务综合系统。伪卫星系统则是发送具有与GNSS信号相同功能的信号,与GNSS不同的是系统工作在地面,可以减弱和消除GNSS中存在的许多误差。本文研究的天津北斗地基增强系统属于差分型系统,采用的地面基准站间距为30~70 km,通过地面通信系统播发实时差分信息,能够向用户提供米级的导航服务以及提供厘米级精密定位服务。

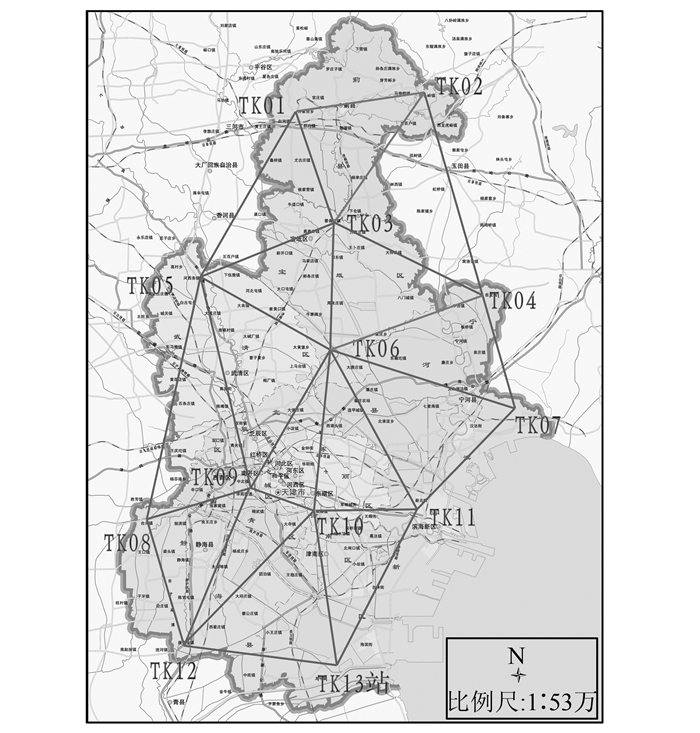

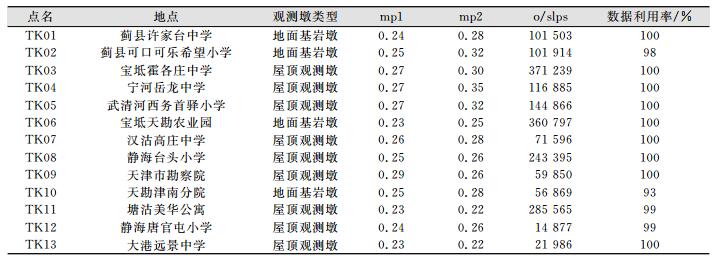

2 系统的网形设计与选址网形设计主要包括网形的构建、选址站的信号测试。北斗地基增强系统基准站在建站前要进行选址[7]。通过实地考察,选择网络条件好、不需征地、不需专人值守的位置,以达到节约系统建设成本的目的。天津北斗地基增强系统在天津域范围布设13个基准站点,选取网形北部蓟县两个站点和网形中部宝坻农业园、天勘津南分院共4个站为地面站,即一横一纵两条基线,作为整个网形的基准,对网形的稳定性进行检测,其余9个站为屋顶观测墩。设计全网27条边,平均边长43.3 km。网形设计如图 1所示,其中TK01、TK02、TK06、TK10四个站为地面基岩观测墩。选址时要采集一定的数据进行数据质量分析,方案将采用TEQC(translation, editing and quality checking)软件进行数据质量测试[8],测试结果如表 1所示,各站址采集数据质量均能够满足系统建设的要求。表 1中,mp1表示L1上的C/A码或P码多路径观测误差;mp2表示L2上的P码多路径观测误差;o/slps表示观测数据与周跳比。

|

| 图 1 天津北斗地基增强系统布网设计图 Figure 1 Design Drawing of Tianjin Ground-Based Augmentation System |

| 表 1 选址测试结果 Table 1 Test Results of Site |

|

3 系统构建

为了增强天津市北斗地基增强系统的稳定性和可靠性,方便扩充用户数量,采用天宝、南方两套系统同时运行的方案,即在基准站采用两台接收机共用一个观测墩、一个天线和一个机柜,在控制中心机房同时运行天宝、南方控制中心数据处理软件。

1) 硬件系统

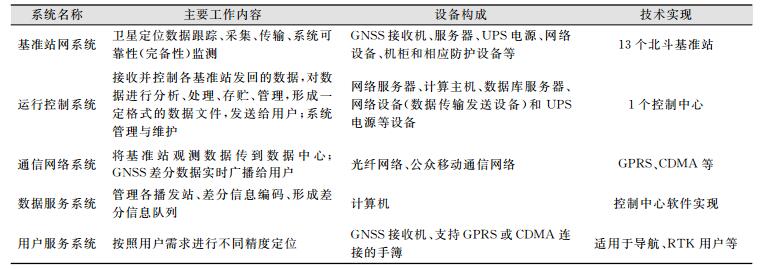

天津北斗地基增强系统的硬件系统由基准站网系统、运行控制系统、通信网络系统、数据服务系统、用户服务系统组成[9, 10],系统各单元定义与功能如表 2所示。

| 表 2 系统各单元定义与功能 Table 2 Definition and Function of Each Unit in the System |

|

2) 软件系统

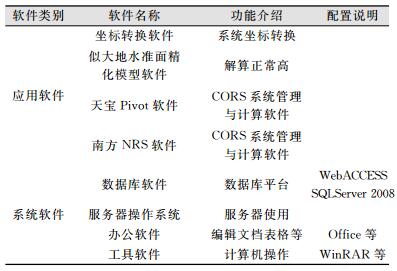

天津北斗地基增强系统的软件系统可以分为两类:应用软件和系统软件。其中,应用软件包括坐标转换软件、静态数据处理软件等。系统软件包括系统管理软件、数据库软件、网络RTK计算软件。各部分软件的介绍和配置见表 3。

| 表 3 软件系统 Table 3 Software System |

|

4 关键技术及创新

天津北斗地基增强系统在建设过程中采用了多种先进技术,并在多个关键技术上实现了创新,具体包括以下方面:

1) 运行控制中心服务器采用虚拟化设计,建立多个虚拟服务器,将天宝Pivot软件、南方NRS软件、系统监控软件、精密定位管理系统分别安装在不同的虚拟服务器上,并将资源整合,最大限度地提高了整体系统的资源利用率。

2) 利用数据库集群技术做故障迁移(双机热备),保护核心数据库系统。

3) 国内首次在数据处理中心采用网络运动引擎技术,将系统的地面基准站定义为参考基准点,自动检测其他基准站的位移和沉降,及时发现问题进行修正。

4) 国内首次采用动态电离层改正模型,可根据地域、边长、电离层活跃情况等自动进行参数调整,而且考虑了包括DCB(differential code bias, 差分码偏差)在内的多项高阶项改正,使得建模更加精确。

5) 提出了一套顾及参数保密的实时地方坐标、正常高播发方案,用户能够依托天津市北斗地基增强系统,利用天津卫星精密定位服务系统,实时现场直接测得地方坐标和正常高。

6) 首次采用了南方和天宝两套接收机系统同时运行、同一平台管理的技术,即采用同基准站同时安装两套接收机、中心机房运行两套控制中心数据处理软件的方案,并且实现了北斗地基增强系统中的天宝系统和南方系统参考站数据在同一平台下管理。该技术有效解决了用户数的限制,可以进行无限制的拓展,两套系统可以随意切换,保证成果的可靠性,将来可以对系统进行扩展,与周边省市参考站网在同一平台下对外提供差分服务,形成位置服务联盟。

5 结束语天津北斗地基增强系统集成了传统大地测量、卫星导航定位、无线通信、计算机网络、软件工程等技术,建立了覆盖整个天津的13个北斗/GPS基准站,平均间距约43 km;建立了一个数据控制中心,基于通信网络实现基准站到控制中心数据专线传输;建立了一个系统管理平台,管理各基准站的运行;建立了基于北斗/GPS的面向用户服务平台,向整个天津范围的用户实时提供厘米级定位服务及米级导航服务。

| [1] | 徐桢, 刘强. 卫星导航区域增强系统的应用与发展[J]. 第三届中国智能交通年会, 南京, 2007, : |

| [2] | 王雷, 倪少杰, 王飞雪. 地基增强系统发展及应用[J]. 全球定位系统, 2014, 39(4): 26–30 |

| [3] | 陈伏州. 关于我国北斗地基增强系统发展的思考[J]. 数字通信世界, 2013, (8): 24–27 |

| [4] | 明朝辉, 韩松臣, 何运成, 等. 基于COMPASS-G2的地基增强系统构建与测评[J]. 桂林理工大学学报, 2011, 31(4): 610–614 |

| [5] | 徐地保, 宋玉兵, 王勇, 等. 江苏北斗地基增强系统示范工程建设[J]. GPS、大地专业委员会学术年会暨JSCORS技术交流大会, 南京, 2014, : |

| [6] | 李斌. 地基增强系统差分处理方法的研究[J]. 导航, 2008, 44(3): 9–13 |

| [7] |

王林. 大西安CORS建设及应用评价[D]. 西安: 西安科技大学, 2011 |

| [8] | 范士杰, 郭际明, 彭秀英. TEQC在GPS数据预处理中的应用与分析[J]. 测绘信息与工程, 2004, 29(2): 33–35 |

| [9] | 董俊超, 叶飞, 王伟, 等. 宜昌市连续运行单参考站(CORS)的建立[J]. 测绘信息与工程, 2009, 34(3): 10–11 |

| [10] |

刘紫平. 成都理工大学CORS系统的建设与精度测试[D]. 成都: 成都理工大学, 2011 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42