| 基于POI数据的城市功能区定量识别及其可视化 |

2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China

城市在其发展过程中为满足城市居民不同的生活需求,逐渐形成居住区、工业区、商业区和混合功能区等不同的功能单元[1]。为把握城市空间结构以及制定科学合理的规划,规划人员和学者对城市进行功能区划分[2]。传统城市功能区的划分主要基于调查统计[3]或专家评判[4],但这些划分方法往往具有较大的主观性。城市功能区划分也可以由遥感技术辅助实现,但数据获取和处理的成本较高,时效性差[5]。

城市兴趣点(point of interest, POI)主要指一些与人们生活密切相关的地理实体,如学校、银行、超市等,POI描述了这些地理实体的空间和属性信息,如实体的名称、地址和坐标等[5]。POI数据在很大程度上增强对实体位置的描述能力,反映出城市活动,目前,部分学者已经基于POI数据对城市功能区识别开展了相关研究工作。龙瀛等根据POI与公交刷卡数据对北京市功能区进行识别[6];袁晶等则基于人口流动及POI数据识别北京市不同城市功能区[7]。但这些研究在功能区识别中,仅将城市简单划分为单一功能区,如商业功能区、居住功能区、工业功能区等,缺乏对城市功能区混合现象(如商业与居住功能区混合)的研究。

POI数据具有样本量大、涵盖信息细致等优势。通过对POI数据进行处理、分析,定量划分城市单一功能区和混合功能区,研究结果可以更好地理解城市空间结构,给城市规划提供借鉴及参考。

1 研究区概况及研究单元划分都市发展区是城市功能的主要集聚区和城市空间的重点拓展区[8]。研究选定武汉都市发展区作为研究区域,武汉都市发展区以外环高速公路附近的乡、镇行政边界为基本界线,总面积3 261 km2。

在对城市功能区识别中,划定城市功能区单元是研究的重要组成部分[9]。本研究采用1 000 m×1 000 m的正方形方格作为基本研究单元,研究区域功能区单元共计3 328个。

2 数据来源及数据处理 2.1 数据来源POI数据主要来自网络电子地图。研究使用武汉市2014年POI数据,共有51万条,每条POI数据包括经度、纬度、名称、地址、类型、行政区6个属性。按照类型统计,POI数据共归为19大类,如住宿服务、购物服务、科教文化、风景名胜、交通服务设施等,每一大类下又包括多级小类。以住宿服务类为例,该一级类别下又包括旅馆招待所、宾馆酒店等二级类别,宾馆酒店下又被分成普通宾馆、经济型宾馆和星级酒店等3级类别。

2.2 数据处理原始POI数据分类较多,且每一大类下包括多级小类,类型之间存在重复交叉现象,如宿舍既存在于商务住宅的住宅区中,同时又存在科教文化服务的学校中,因此需要对原始数据重分类。研究参考2011年最新版城市用地分类与规划建设用地标准,并遵循POI分类的普遍性、一致性原则[10],将POI数据分成居住用地、商业服务业设施用地、绿地与广场用地、工业用地、公共管理与公共服务设施用地、道路与交通设施用地6大类。

尽管每个POI都有一定的影响范围和关注人群,但是有些类型的POI公众认知度[11]较低,如公厕、报刊亭、公交车站等,该类POI在功能区识别中不具有显著性,因此剔除掉原始POI数据中公众认知度较低的点。选取能明显代表城市功能区特征的POI数据,如代表商业服务业设施用地的步行街,代表公共管理与公共服务设施用地的高等院校,代表工业用地的产业园等。重新整理后,最终分类如图 1所示。

|

| 图 1 POI数据最终分类图 Figure 1 Classification Results of POIs Data |

POI数据是忽略实体对象的建筑面积或占地面积,统一抽象成无面积、无体积的点,而在实际生活中,不同实体对象之间的建筑面积或占地面积差异很大,且功能区单元内POI实体的面积对该单元的功能性质有着重要影响。而公众认知度体现大众对各类POI显著性的认识,公众认知度的高低对功能区单元的功能性质也有着重要影响。因此,仅以原始POI点的个数来识别功能区不符合实际情况,需要对分类后的POI数据进行处理。

通过遥感影像及网上资料查询,大致确定各类POI的平均建筑面积或占地面积。赵卫锋[11]通过广泛的调查对武汉市POI的公众认知度进行了排名,一般来说,大型商场公众认知度最高,其次是高级酒店和交通枢纽,而小区认知度最低。研究根据建筑面积或占地面积,并参考赵卫锋的公众认知度排名顺序[11],对各类POI点赋相应权重分值。确定权重分值区间为1~100,对于建筑面积或占地面积较大,且公众认知度较高的地物,权重分值会相应偏高,如武汉大学、解放公园、动物园等。根据权重分值对原POI数据的数量重新定义,如某步行街,原POI有2个点,而其权重值为50分,因此,现在该步行街对应的POI点数为100个。根据上述数据处理过程,最终生成研究用的POI数据。

3 基于POI数据的城市功能区定量识别对于每一个功能区单元,构建指标频数密度(frequency density,FD)和类型比例(category ratio,CR)来识别功能性质,计算公式为:

| ${F_i} = \frac{{{n_i}}}{{{N_i}}}\left( {i = 1,2, \cdots ,6} \right)$ | (1) |

| ${C_i} = \frac{{{F_i}}}{{\sum\limits_{i = 1}^6 {{F_i}} }} \times 100\% ,i = 1,2, \cdots ,6$ | (2) |

式中,i表示POI类型;ni表示单元内第i种类型POI数量;Ni表示第i种类型POI总数;Fi表示第i种类型POI占该类型POI总数的频数密度;Ci表示第i种类型POI的频数密度占单元内所有类型POI频数密度的比例。

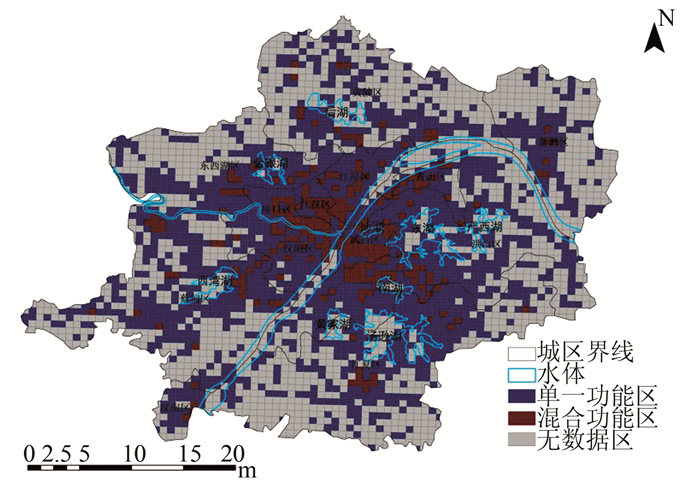

根据公式计算出每一个单元的频数密度及类型比例,研究确定类型比例值为50%作为判断单元功能性质的标准。当单元内某一种类型的POI比例占到50%及以上时,即确定该单元为单一功能区,功能区性质则由POI类型而定;而当单元内所有类型的POI比例均没有达到50%时,即确定该功能区单元为混合功能区,混合类型取决于单元内3种最主要的POI类型;当单元内不包含POI时,即类型比例为空值,该种类型单元称为无数据区。计算结果如图 2所示。

|

| 图 2 武汉都市发展区单一功能区、混合功能区及无数据区分布图 Figure 2 Single Functional, Mixed Functional and No Data Areas in Wuhan Metropolitan Development Area |

初步选定红蓝灰3种颜色作为3种功能区的代表色,图 2中,蓝色单元为单一功能区,红色单元为混合功能区,灰色单元为无数据区。从图中可明显看出各种功能单元在武汉都市发展区的分布,3种类型的功能区大致呈同心圆分布,混合功能区多分布在发展区中心,集中在江汉区、江岸区、硚口区及武昌区;无数据区分布在发展区外围,集中在黄陂区、新洲区、江夏区、东西湖区及蔡甸区,而单一功能区分布在二者之间。

对3种功能区单元数量进行统计,无数据区单元数量最多为1 607个,这些区域多分布在湖泊、林地、耕地等,占武汉都市发展区的比重很大;其次为单一功能区,为1 481个,占较大比重;混合功能区数量最少仅有240个,且多分布在城市中心区域。

4 城市功能区可视化根据上文计算得到的类型比例值,对武汉都市发展区的单一功能区、混合功能区进行识别,但仍无法直观判读功能区的具体类型。RGB(red green blue)颜色表现范围广泛,颜色层次的体现较好,因此借鉴RGB颜色表现形式对功能区的具体类型进行可视化展示。

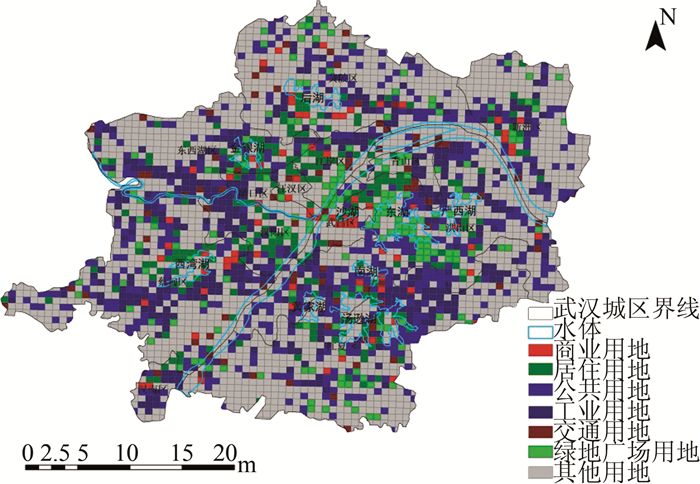

4.1 单一功能区单一功能区表示功能区单元内某一种POI类型的比例占50%以上,其功能性质由该POI类型决定。本文共有6种单一功能区,即商业服务业设施用地、居住用地、公共管理与公共服务设施用地、工业用地、道路与交通设施用地及绿地与广场用地。每一种功能区的颜色参考城市规划图规程,并在保证颜色层次较明显的情况下进行调整,最后确定的单一功能区的RGB值分别为商业服务业设施用地(R222,G0,B0)、工业用地(R5,G5,B127)、居住用地(R5,G127,B5)、道路与交通设施用地(R127,G5,B5)、公共管理与公共服务设施用地(R0,G0,B222)、绿地与广场用地(R0,G222,B0)。根据确定的颜色表示标准,武汉都市发展区单一功能区分布如图 3所示。

|

| 图 3 武汉都市发展区单一功能区分布图 Figure 3 Distribution of Single Functional Area |

图 3中,商业服务业设施用地功能区主要分布在江汉区、武昌区沙湖附近、后湖附近等,分布较零散;居住用地功能区分布广泛,多沿长江两侧分布,且多集中连片;公共管理与公共服务设施用地功能区在东湖、南湖附近分布居多,主要由于东湖、南湖附近有武汉大学、华中师范大学、武汉理工大学等众多高等院校以及湖北省博物馆、美术馆等,科教文化设施较多;工业用地多沿城市外围分布,集中在江夏区汤逊湖东北部、汉南区、汉阳区西北部等;道路与交通设施用地主要分布在武昌区南部、东湖北部、黄陂区后湖西北部等,这些区域是分别武昌、武汉火车站及天河机场所在地;绿地与广场用地则主要分布在长江江滩以及东湖区域,这些区域是公园、广场的主要分布地。

对单一功能区单元数量进行统计,其中,数量最多的为公共管理与公共服务设施用地与工业用地单元,分别为475个和439个,这两种用地多独立分布,与它们自身性质有关,例如,工业用地一般分布在城市外围,面积较大,与其他用地较少混合。商业服务业设施用地功能区单元数量最少,仅有77个,说明单一的商业功能区在城市中并不多见,而多是与其他用地混合分布。

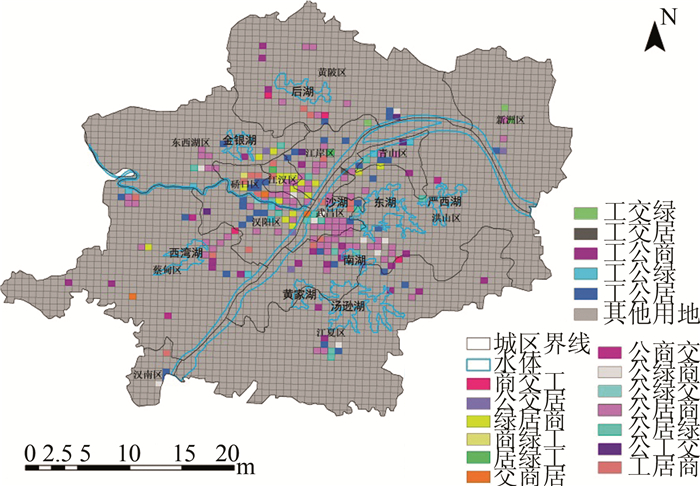

4.2 混合功能区混合功能区含义为功能区单元内所有类型POI比例均没有超过50%,从而选取前3种比例最高的POI类型作为功能区性质。用颜色加色法来表示功能区内3种POI类型的混合,其原理是每一种POI类型对应颜色的RGB数值分别各自相加,其中,如果数值之和大于255,就用255来代替,因此得到的新的RGB值即为混合功能区的颜色。例如,一个混合功能单元内POI类型比例最高的3种用地为商业服务业设施用地、绿地与广场用地和公共管理与公共服务设施用地,由图 3得知,商业服务业设施用地颜色为红色(222,0,0),绿地与广场用地为绿色(0,222,0),公共管理与公共服务设施用地为蓝色(0,0,222),那么这3种用地的混合用地就是用灰色(222+0+0=222,0+222+0=222,0+0+222=222)来表示。

如上文所述,一共有6种POI类型,其中,每3种进行混合,共有20种混合情况,例如,商业服务业设施用地、工业用地和道路与交通设施用地的混合简称为“商工交”,以及商业服务业设施用地、工业用地、居住用地的混合简称“商居工”(为陈述方便,下文所有混合用地均用简称)。根据确定的混合功能区颜色,武汉都市发展区混合功能区分布特征如图 4所示。

|

| 图 4 武汉都市发展区混合功能区分布图 Figure 4 Distribution of Mixed Functional Area |

经统计,都市发展区土地混合类型共计18种,缺少“商绿交”以及“绿居交”混合功能区。从图 4中可以看出,混合功能区主要分布在发展区中心区域,即城市功能的主要集聚区,而在之前的相关研究中,将此类区域简单划分为单一功能区,不能体现混合性质,与实际情况不太相符。

混合功能区主要集中分布在武昌区、洪山区南湖附近、江汉区、硚口区及江岸区。其中,武昌区、洪山区南湖附近分布的混合功能区多为“公居商”,硚口区及汉阳区多为“工公居”,而江汉区、江岸区及硚口区靠近长江区域,多为“公居商”及“绿居商”。对各类混合功能区的单元数量进行统计发现,其中,“公居商”混合用地数量最多为84个,是该区域主要混合用地类型;其次是“工公居”、“工公商”、“工居商”、“绿居商”用地,分别为37、23、18、17个;“公绿交”、“工交居”用地数量最少,仅有一个单元。由此可以看出城市用地类型之间的混合分布情况,商业服务业设施用地多与公共管理与公共服务设施用地以及居住用地混合分布,工业用地多与公共管理与公共服务设施用地及居住用地混合分布。

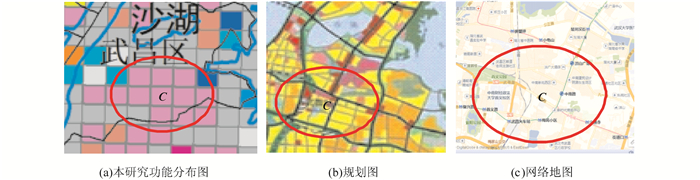

4.3 识别结果对比分析为了检验功能区识别结果的准确性,将实验得到的功能区分布图与武汉市总体规划(2010-2020年)中的都市发展区用地规划图进行对比,并用网络电子地图进行验证,以3个典型区域为例进行对比分析。

1)洪山区东湖区域。选择洪山区东湖南部A、B两个区域,在本研究功能区分布中,A、B区域均识别为公共管理与公共服务设施用地,包括教育科研用地,如图 5(a)所示;规划图中主要为教育科研用地,总体较吻合,如图 5(b)所示;对照该区域的网络地图,A、B两个区域分别分布在中国地质大学(武汉)、华中科技大学及武汉大学等高等院校,如图 5(c)所示,识别结果较准确。

|

| 图 5 洪山区A、B区域识别结果对比图 Figure 5 Comparison of A and B Regional Identification Results in Hongshan District |

2)武昌区沙湖区域。选择武昌区沙湖南部C区域,C区域在功能区分布图中为混合功能区用地,为公共管理与公共服务设施用地、居住用地与商业服务业设施用地的混合,如图 6(a)所示;在规划图中C区域主要为居住用地,并分布有少量的其他类型用地,如图 6(b)所示;对照该区域的网络地图,C区域用地类型多样,分布了众多小区(如梅苑小区等)以及众多小学、中学及高等院校等,且中南路作为武汉市商业中心之一也分布在该区域,如图 6(c)所示。本研究功能区识别结果符合实际情况,且较规划图更加细致、准确。

|

| 图 6 武昌区C区域识别结果对比图 Figure 6 Comparison of C Regional Identification Results in Wuchang District |

3)江汉区中部区域。选择江汉区中部D区域,在功能区分布图中,本研究识别该区域主要为“绿居商”及“公居商”混合功能区,如图 7(a)所示;在规划图中,该区域主要为居住用地、商业服务业设施用地,如图 7(b)所示;对照网络地图,该区域除了大量分布的小区及商业设施之外,同时分布较多湖泊绿地,且是区政府所在地,如图 7(c)所示,混合用地特征明显。

|

| 图 7 江汉区D区域识别结果对比图 Figure 7 Comparison of D Regional Identification Results in Jianghan District |

综上来看,基于POI的城市功能区识别准确率较高,且其混合功能区的识别结果更为详细、直观。

5 结束语城市的快速演变为城市规划和管理带来了新的挑战,划分城市功能区,对城市进行分区管理,则为城市规划者和管理者提供了一种新的思路。本研究基于POI数据,定量识别了城市单一功能区、混合功能区,并进行可视化,能够更好地帮助人们轻松地理解一个复杂城市的空间功能结构,辅助城市规划者基于POI开展不同城市功能区的规划,对城市规划具有指导和参照价值,也可以为其他用地的选址等具体实践提供重要的决策支持。同时,研究中所使用的方法可以为未来城市空间结构及智慧城市的研究提供借鉴和参考。

| [1] |

周干峙. 城市及其区域:一个典型的开放的复杂巨系统[J].

城市发展研究,2002,(1) : 1–4.

Zhou Ganshi. City and Its Region: A Typical Giant Open System with Complexity[J]. Urban Studies,2002,(1) : 1–4. |

| [2] |

李新运.

城市空间数据挖掘方法与应用[M]. 山东: 山东大学出版社, 2005 .

Li Xinyun. Research on Methods and Application for Urban Spatial Data Mining[M]. Shandong: Shandong University Press, 2005 . |

| [3] |

杨守国.上海市人口分布变动和城市功能区研究[D].北京:首都经济贸易大学, 2007 Yang Shouguo. A Study on Population Distributing and Function Area in Shanghai[D]. Beijing: Capital University of Economics and Business, 2007 |

| [4] |

窦智.城市功能区划分空间聚类算法研究[D].四川:四川师范大学, 2010 Dou Zhi. Spatial Clustering Algorithm on Urban Function Oriented Zone[D]. Sichuan: Sichuan Normal University, 2010 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10636-2010267445.htm |

| [5] | Krosche J, Boll S. The xPOI Concept[C]. First International Workshop on Location and Context Awareness, Oberpfaffenhofen, Germany, 2005 |

| [6] | Long Ying, Shen Zhenjiang. Geospatial Analysis to Support Urban Planning in Beijing[M]. Switzerland: Springer, 2015 . |

| [7] | Yuan Jing, Zheng Yu, Xie Xing. Discovering Regions of Different Functions in a City Using Human Mobility and POIs[C].The 18th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, New York, USA, 2012 |

| [8] |

薛东前, 王传胜. 城市群演化的空间过程及土地利用优化配置[J].

地理科学进展,2002,21(2) : 95–102.

Xue Dongqian, Wang Chuansheng. A Study on the Spatial Process for the Evolution of Urban Agglomerations and Optimal Land Use[J]. Progress in Geography,2002,21(2) : 95–102. |

| [9] |

禹文豪, 艾廷华. 核密度估计法支持下的网络空间POI点可视化与分析[J].

测绘学报,2015,44(1) : 82–90.

Yu Wenhao, Ai Tinghua. The Visualization and Analysis of POI Features under Network Space Supported by Kernel Density Estimation[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2015,44(1) : 82–90. |

| [10] |

张玲. POI的分类标准研究[J].

测绘通报,2012,(10) : 82–84.

Zhang Ling. Research on POI Classification Standard[J]. Bulletin of Surveying and Mapping,2012,(10) : 82–84. |

| [11] |

赵卫锋, 李清泉, 李必军. 利用城市POI数据提取分层地标[J].

遥感学报,2011,15(5) : 973–988.

Zhao Weifeng, Li Qingquan, Li Bijun. Extracting Hierarchical Landmarks from Urban POI Data[J]. Journal of Remote Sensing,2011,15(5) : 973–988. |

2016, Vol. 41

2016, Vol. 41