| 基于LiDAR点云数据的电力线自动提取算法研究 |

2. 武汉大学遥感信息工程学院,湖北 武汉, 430079

2. School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079, China

随着国内电网规模的大力发展,长距离输电线路、特高压线路不断增长,线路走廊穿越的地理环境越来越复杂。很多输电线不得不架设在崇山峻岭、水库、湖泊之间,导致传统人工巡线受到较大阻碍,巡线周期较长,且效率低下,巡检数据准确率低,其运行维护变得越来越困难。

近年来,越来越多的电力线巡线工作开始利用遥感技术。传统的巡线大多由机载红外摄像仪、数码相机等设备在飞行过程中对输电线路进行拍摄,获取航线内的影像,通过对这些影像进行处理分析,从而完成电力线巡线任务,但是这些技术得到的电力线只是二维影像,很难对其进行精确的判断定位[1]。然而,近年来发展起来的机载LiDAR技术作为新一代遥感技术,以其高精度的优势,被广泛应用于三维重建工作中。机载激光雷达高度集成全球定位系统(global positioning system, GPS)、惯性导航系统(intertial navigation system, INS)等先进设备于一体,可精确获取地面目标的三维坐标,利用这些坐标数据可以实现电力线的精确定位[2],从而更好地完成电力线巡线工作,弥补了传统遥感航测的不足,节省了大量外业所需的人力物力[3]。

近年来,对LiDAR数据的研究比较热门,国内外将LiDAR与电力线巡线结合的研究也有不少,从文献[1-5]总结出电力线提取常用的方法是:首先,对LiDAR点云进行分类,将电力线点从原始点云中分割出来;接着,根据电力线在空间上的线性特征,一般利用Hough变换进行线特征检测;最后,提取并识别单根电力线数据点。其中,分离电力线点的常用方法有:① 利用不规则三角网加密的滤波方法先分离出地面点与非地面点,然后采用基于角度滤波的方法将非地面点中的植被点与电力线点分离[1];② 采用迭代最佳阈值法进行地面点与非地面点的分割,即通过不断求地面点与非地面点平均高程的方法迭代出一个最佳分割阈值,从而实现地面点的滤除[3]。这些方法虽然可以区分地面点与非地面点,但是算法本身需要进行大量迭代,消耗较多时间,尤其是第二种分类方法得到的是一个固定阈值,对于地形起伏较大的区域可能无法很好地完成电力线点分离。然而本文提出的电力线点分割方法充分考虑LiDAR行扫描数据的存储特点,利用相邻点云之间的空间关系并根据地形起伏动态获取分割阈值,从而完成电力线点与地面点的分割。

对于电力线的提取一般采用Hough变换进行线特征检测,也有人提出一种在标准Hough变换的基础上多次进行Hough变换,从而提高提取精度的方法[4]。

而提取识别单根电力线数据点一般采用在局部范围内提取电力线片段最后连接在一起的方法,文献[5]提出利用局部仿射模型提取电力线的算法,文献[2]提出一种根据电力线点云走向的斜率确定电力线节点,将节点连接成多段线,然后跟踪相邻节点将同一条线路上的点云识别出来的方法。虽然这些方法可以实现单条电力线的识别,但是其识别率(即识别出的单条电力线中正确点的比例)并不高,例如,文献[6]中的识别率仅有72%左右。本文根据Hough变换得到的电力线走向结合种子点跟踪的方法进行单条电力线提取,可以有效提高单根电力线的识别率[7-11]。

1 电力线点云数据特点电力线在架设过程中一般选择架在远离地面、植被、房屋等地物的高空中,以确保周围环境和人畜的安全[3],因此电力线周围的一定空间内基本没有噪声干扰,且一般高于地面6~7 m以上,因此,利用这一特征可有效滤除地面点。

由于电力线在竖直面上的投影呈直线或者折线分布,故经过滤波之后的点云只剩下高程较高的点,将其投影到平面之后,电力线的特征明显区别于植被等其他地物,利用直线拟合可以实现电力线提取。

2 LiDAR点云电力线提取算法根据以上电力线点云的特点,本文采用如下的方法进行LiDAR点云电力线提取:首先,采用动态阈值的滤波方法将地面点滤除;接着,将点云投影到XY平面,将三维点云变为二维影像;对投影得到的影像进行Hough线特征检测,得到电力线点的初始位置;然后,对其进行加密处理;最后,选取种子点对电力线进行跟踪,剔除误提取的噪声,实现电力线的矢量输出。

2.1 动态阈值滤波由于地面存在高低起伏,所以对于面积较大区域来说不可能利用一个固定的阈值实现地面点剔除,目前常用的阈值分割算法有P-分位数法、迭代法、直方图凹面分析法、最大类间方差法、熵方法、最小误差阈值法等[3]。考虑到算法的运行效率,本文根据行扫描方式存储的LiDAR数据特点,采用一种类似区域增长的方式动态获取过滤阈值,从而实现地面点云与非地面点云的分割,其基本思想是:地面点云与电力线点云必定存在一个高程突变,利用这一突变寻找动态阈值。经实验,该方法在保持高效的同时,可以实现基于地形起伏的动态阈值获取,其具体步骤如下:① 寻找数据中最高点高程Zmax;② 设置初始阈值z_thr=Zmax;③ 遍历所有点云,分别计算其与前后点的高程差,分别记为z1、z2; ④ 若z1 > 3且z2 > 3,则认为该点为单个孤立噪声点,将其舍弃;⑤ 若z1 > 5且z2 < 0.5,即z[i]与其前一点z[i-1]存在高程突变,则将过滤阈值重新设置为z_thr=(z[i]+z[i-1])/2;⑥ 若z1 < 0.5且z2 > 5,即z[i]与其后一点z[i+1]存在高程突变,则将此时的阈值设置为z_thr=(z[i]+z[i+1])/2;⑦ 判断z[i]与z_thr的大小,若z[i] > z_thr,则将该点保留,反之,则为地面点,将其去除。

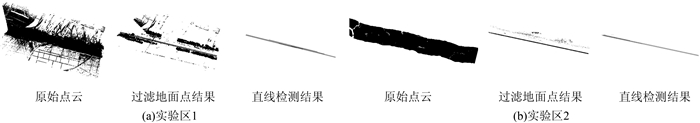

由于LiDAR数据大多按照行扫描方式存储,所以本文动态阈值的获取只与其相邻两点有关,可节约大量时间,提高算法效率。滤除地面点部分效果如图 1所示。

|

| 图 1 实验区1铁路旁电力线和实验区2特高压电力线原始点云与过滤地面点之后的点云 Figure 1 Original Point Clouds, Point Clouds After Filtering Ground Points in Experimental Plots 1 and 2 |

2.2 点云投影与直线检测

滤波之后,余下高程较高的点云经投影可实现三维点向二维影像的转换,具体步骤为:首先,统计区域的范围,即Xmin、Xmax和Ymin、Ymax,创建大小为(Xmax-Xmin)×(Ymax-Ymin)的影像,将其置为黑色;然后,利用式(1) 将三维点云坐标进行归一化处理,得到对应点的平面位置(r,c),并将该处灰度值设为255,同时将位于(r,c)位置的点号记录到动态数组中,以便后续快速检索。点(r, c)归一化为:

| $ \left\{ \begin{array}{l} c = {\rm{INT}}\left( {X - {X_{\min }}} \right)\\ r = {\rm{INT}}\left( {Y - {Y_{\min }}} \right) \end{array} \right. $ | (1) |

将点云投影后发现电力线在影像中呈长直线或折线,且相邻电力线呈平行状态,故利用Hough变换可以将平面影像中的电力线检测出来,其具体步骤为:① 利用Canny算子对影像进行边缘检测;② Hough线特征检测,这一步需要对线段最小长度进行限制,若不加限制,易将植被等视为直线提取出来。根据本文的试验数据,将最小长度限制为50 m,可以过滤掉一部分噪声点;③ 记录检测出的线段斜率K,并将直线所经区域对应点的三维坐标输出(这一步利用投影时所建立的位置索引);④ 电力线点加密。由于投影时重采样间隔为1 m,故在1 m范围之内的点云实际会被压缩为一个点,易使平行电力线重叠在一起,所以建立的点号索引只是一个大约位置的记录,需要对其进行加密才能得到完整的电力线点,即在该点前后一定范围内(经实验,本文取500合适,若取值太小,易使提取出的电力线出现断裂现象;若太大,则会影响检测速度。)进行点距比较,若小于3 m,则认为是电力线点,进行输出;否则不输出,最终得到加密电力线点云。

2.3 电力线点云精提取经过以上的电力线加密,电力线点已被完整地提取出来,这一步只需对电力线进行精确提取并进行矢量输出。其具体做法是:① 手动选定电力线起始种子点;② 利用直线提取过程中得到的斜率K对搜索方向进行约束,即只在[K-0.1,K+0.1]方向内进行搜索;③ 限制相邻点之间的高差,即H需要满足:|Hi+1-Hi| < 0.5 m;④ 限制相邻点之间的最小、最大距离,即相邻点之间距离满足:1 m < |d| < 2 m(对于实验区2而言,由于区域较大,故将相邻点间距离调整到4 m < |d| < 6 m);⑤ 满足以上条件的点输出并将其变为起始点,提取下一段电力线;⑥ 若没有符合条件的点,则可能遇到电力线断裂,需要增大点间距离:4 m < |d| < 5 m(实验区2设为8 m < |d| < 10 m),同时搜索方向也应该缩小为[K-0.05,K+0.05],其他条件不变;⑦ 若仍然没有符合条件的点,则认为此条电力线已经提取完毕,回到步骤① 进行下一条电力线的跟踪,最终完成所有电力线的精提取。

2.4 结果输出由于电力线精提取过程中将整条电力线分割成等间距的小段,在这一小段距离内可认为电力线呈直线分布,因此,本文采用输出每小段电线的起点和终点坐标的方式实现电力线的矢量化。

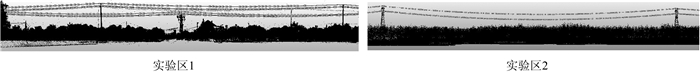

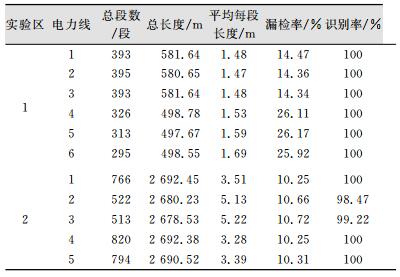

3 实验结果及分析本文利用VS2010平台实现了以上电力线提取算法。本次实验对两块不同的实验区分别进行了电力线提取,实验区1主要为铁道旁的电力线(架设高度低,易受周围植被房屋影响),区域覆盖范围为379×699 m2,数据包含2 860×104个三维点坐标;实验区2主要为特高压电力线(架设高度大,与周围植被距离远),区域覆盖范围为3 126×1 000 m2,包含1 091×104个三维点坐标。实验结果分别如图 2、图 3、图 4、表 1所示。

|

| 图 2 实验区1、2原始点云、过滤地面点结果和直线检测结果 Figure 2 Original Point Clouds, Results After Filtering Ground Points and Results of Line Detection in Experimental Plots 1 and 2 |

|

| 图 3 实验区1、2电力线加密结果和电力线精提取结果 Figure 3 Encrypted Result and the Accurate Extraction Result of Power Line Points in Experimental Plots 1 and 2 |

|

| 图 4 实验区1、2精确电力线点在原始点云中的效果(灰色较大的点) Figure 4 Accurate Extraction Results in Original Point Clouds in Experimental Plots 1 and 2 |

| 表 1 实验区1、2电力线精提取结果统计 Table 1 Accurate Extraction Results in Experimental Plots 1 and 2 |

|

由图 2、图 3、图 4可以看出,本文算法已将实验区内的电力线提取出来,由于限制了最短电力线长度,所以一些长度较短的电力线被忽略(这也是实验区1中后3段电力线漏检率较高的原因),但是不会影响电力线的整体走向。表 1中的识别率指提取出的单条电力线中正确点的比例,由这些数据可以发现单条电力线的识别率都达到了90%以上,说明本文种子点追踪的方法可以实现电力线点云的精化,较文献[6]中72%的单条电力线识别率有了较大提升。

4 结束语本文根据LiDAR数据中电力线的特点,提出一种基于动态阈值滤波并结合种子点跟踪的算法进行LiDAR点云电力线自动提取,实验结果表明,该算法可以有效提高单条电力线的识别精度。首先,本文在初提取的基础上进行加密很好地实现了电力线的完整化,为下一步的精提取提供了条件,而精提取不仅可以实现数据的矢量化输出,而且大大减少了数据量,同时也有效地过滤掉细微噪声点;其次,本文在过滤地面点时充分利用行扫描LiDAR数据的特点,采用相邻点间进行比较,提高了算法效率,适用于大数据量处理。本文算法也有一定的不足,即在进行线检测时由于限制了最短线段长度,导致漏掉部分电力线,因此,如何更加完整地提取出电力线点以及如何自动确定种子点,依然是值得研究的问题。

| [1] | 余洁, 穆超, 冯延明, 等. 机载LiDAR点云数据中电力线的提取方法研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2011, 36(11): 1 275–1 279 |

| [2] | 蓝增荣, 胡庆武, 隆华平. 基于机载LiDAR的数字电网巡线应用研究[J]. 大众科技, 2013, 15(1): 57–59 |

| [3] | 叶岚, 刘倩, 胡庆武. 基于LiDAR点云数据的电力线提取和拟合方法研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2010, 33(5): 30–34 |

| [4] | 贾俊红, 梁静, 吕水生. 从机载激光雷达数据中提取电力线研究进展[J]. 河南科学, 2013, 31(10): 1 671–1 674 |

| [5] | 韩文军, 阳锋, 彭检贵. 激光点云中电力线的提取和建模方法研究[J]. 人民长江, 2012, 43(8): 18–21 |

| [6] | Mclaughlin R A. Extracting Transmission Lines from Airborne LiDAR Data[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2006, 3(2): 222–226 DOI: 10.1109/LGRS.2005.863390 |

| [7] | 胡举, 杨辽, 沈金祥, 等. 一种基于分割的机载LiDAR点云数据滤波[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2012, 37(3): 318–321 |

| [8] | 梁静, 张继贤, 刘正军. 利用机载LiDAR点云数据提取电力线的研究[J]. 测绘通报, 2012, (7): 17–20 |

| [9] |

赵春晖, 段德磊, 徐春, 等. 初探LiDAR技术在电力巡线中的应用[C]. 2011年云南电力技术论坛, 昆明, 2011 |

| [10] | 胡茂林. 基于LiDAR点云数据的电力线自动提取技术研究[J]. 科技创新导报, 2012, (21): 12–12 DOI: 10.3969/j.issn.1674-098X.2012.21.009 |

| [11] | Melzer T, Briese C. Extraction and Modeling of Power Lines from ALS Point Clouds[C]. The 28th Austrian Assoc Pattern Recog Workshop, Austrian, 2004 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42